从课程指向到融合共识:适应体育的史学考析与理性选择*

王 涛, 侯晓晖, 慕雯雯, 王 鹏

(广州体育学院,运动与健康学院,广东 广州 510500)

适应体育运动是国际体育科学和教育理事会(IC-SSPE)确认的成熟的19门体育学科之一[1]。在适应体育原有的舶来品之新鲜感逐渐淡去之后,促使人们关注的是留给世人背后的焦点。在适应体育基本原理的议题中,适应体育本质作为学科的开端与基础,决定了学科的整体走向,因而广受关注。目前学界多从法律、社会心理[2]、功能以及学科发展[3]等考察适应体育,对适应体育理论演绎研究缺乏系统。适应体育变迁为研究其本质及走向提供了一个极佳的视角。本文通过梳理适应体育理论与实践的历史与发展,从不同历史时期适应体育存在的形态、特征以及社会价值来探索适应体育的演变过程,力图回归适应体育的核心取向,洞察未来走向,为促进适应体育发展,推动残疾人事业提供参考。

1 适应体育演进的历史谱系

1.1 蒙昧时代:残疾人体育现象

残疾人体育的肇始很难寻找到一个确定的时间起点,本研究无意在此问题纠缠,选择一个有史料记载为探讨的开始,古希腊伯里克利时代和中国秦汉时期的康复术则是形成探讨的最佳起点。古希腊名医希波克拉底的著作中有过对体育疗法的论述。《黄帝内经》也记载了古代中医运用身体活动治疗疾病,恢复身心功能的事例,至今令世人称道。早期的涉猎并未转化为后续发展的优势,谬误的残疾观造成了人类文明的虚弱。在漫长而久远的原始社会,弱肉强食、居无定所的生活使人类缺乏安全感。劳动是人类在同自然和野兽斗争状态下求得生存的基本实践活动。生存需要有足够的体力, 残疾使人类缺失了劳动所必要的技能,被认为是部落的包袱和累赘,更有甚者视残疾人为恶魔的化身,这就意味着失去了生存的资本[4]。诚然柏拉图在《理想国》中赞同“杀婴保种”政策,亚里斯多德也持相同观点。尽管原始社会到奴隶社会不乏道德、伦理、宗教的感召影响了残疾人命运,反感与嫌恶却是大多数西方对残疾人的基本态度[5]。拉美一些国家、地区迫于迷信,视残疾人为神的化身,位居高位供养。东方许多国家与地区如中国、印度,受“仁者爱人”的伦理观,“强不执弱,富不辱贫”的道德观以及“悲天悯人、普济众生”佛教的慰藉,多少为残疾人带来了一线希望[6]。然而人类追求生存繁衍的渴望在食不果腹,衣不蔽体的时代,道德总是显得脆弱无力。“鳏寡孤独废疾者皆有所养”的理想仅鲜见于达官显贵的个人善举,残疾人体育在颓唐枯竭的国力中无奈地走向衰落,成为特定历史时期的一种体育现象。

1.2 从求生到权利保障:“反向补救”中的被动发展

残疾人权利诉求要追溯到文艺复兴时期,欧洲开始由封建社会向资本主义社会过渡。社会化大生产蓬勃发展,积累了大量的社会财富;另一方面,历经“文艺复兴”洗礼,欧洲冲破了封建思想的束缚,人道主义和空想社会主义提倡“人皆有用”、“人皆平等”的思想,以及新兴资产阶级的“自由、博爱、平等”思想活跃在整个欧洲,为残疾人运动争取平等、享受社会权利奠定了思想基础。与以往时期残疾人发展路径不同,新兴资本主义社会中的残疾人发展是缓和社会矛盾进行的“反向补救”的附属:早期大机器时代出现很多因工致残的工人,为了缓和阶级矛盾,各国颁布法律保障工人的权利,包括残疾人[7]。不过新兴资本主义社会显然没有做好准备,尽管这些措施缓和了社会阶级矛盾,而一旦残疾人向其他权利诉求,现有社会文明的积存并不能支撑残疾人权力的保障。同期,医学获得了巨大发展,对残疾有了全新的认识。人们更多地运用医学治疗残疾,用教育弥补残疾,从心理弱化残疾。瑞典人Ling创立了医学体疗法成为20世纪初到50年代矫正体育的发展雏形以及稍后出现的适应体育的先驱。在启蒙思想的影响下,欧洲各国创设了专门的学校提高残疾人的谋生的手段。由此体育运动开始活跃在残疾人的校园生活中。

1.3 从自卑到超越:现代适应体育文化的复苏与繁盛

表1 国际性和地区性残疾人体育组织[8]

如果说矫正体育是人类拓展医学领域、挖掘体育价值的有益尝试,那么运动康复则是找到了医学与运动最美好的交集,为现代适应体育运动的发展奠定了基础。残疾人体育重归大众视野是在第二次世界大战欧洲战场伤残士兵自发组织的康复活动,这种简单的体育活动便是现代适应体育活动的雏形。在强调类别差异,加冕奥林匹克之前,残疾人体育组织成为适应体育文化建构与传播的重要推手。从1888年国际聋人体育联合会(CISS)成立到1922年美国健康、体育、娱乐和舞蹈联合会(AAHPERD)创建,适应体育独立形态初见端倪,之后各类国际体育协会如雨后春笋,助力适应体育迈向科学化、系统化、普及化(表1)。在融汇奥运文化之后,适应体育竞赛逐步走上了国际化、规范化、制度化的管理轨道[9]。由于政府的强力投入和各国之间的相互竞争,此时适应体育竞赛普及与发展得很快,并逐步形成以体育竞赛带动康复训练,在体育竞赛引领下寻求各方面问题的解决与发展模式(见表2)。然而残奥会并不是奥运会的“克隆”,其内涵、目标也发生了一些变化,基本摆脱了胜负论英雄的樊篱,在“超越、融合、共享”感染下,敢于暴露自身残疾,勇于挑战自我,展示不可战胜的生命力震撼每个 人。而残缺之美历经意志的磨练,在带给人们些许缺憾时,时间赋予它独特而唯美的沧桑,残缺的遗憾赋予它丰富的情感,这无不是具有独特风格的残疾人奥林匹克文化。诚然“加冕”奥林匹克的适应体育必将在人类文明进程中演绎与发展中不断积淀与衍生,使残疾人具备了乃至提高了融入社会的能力。

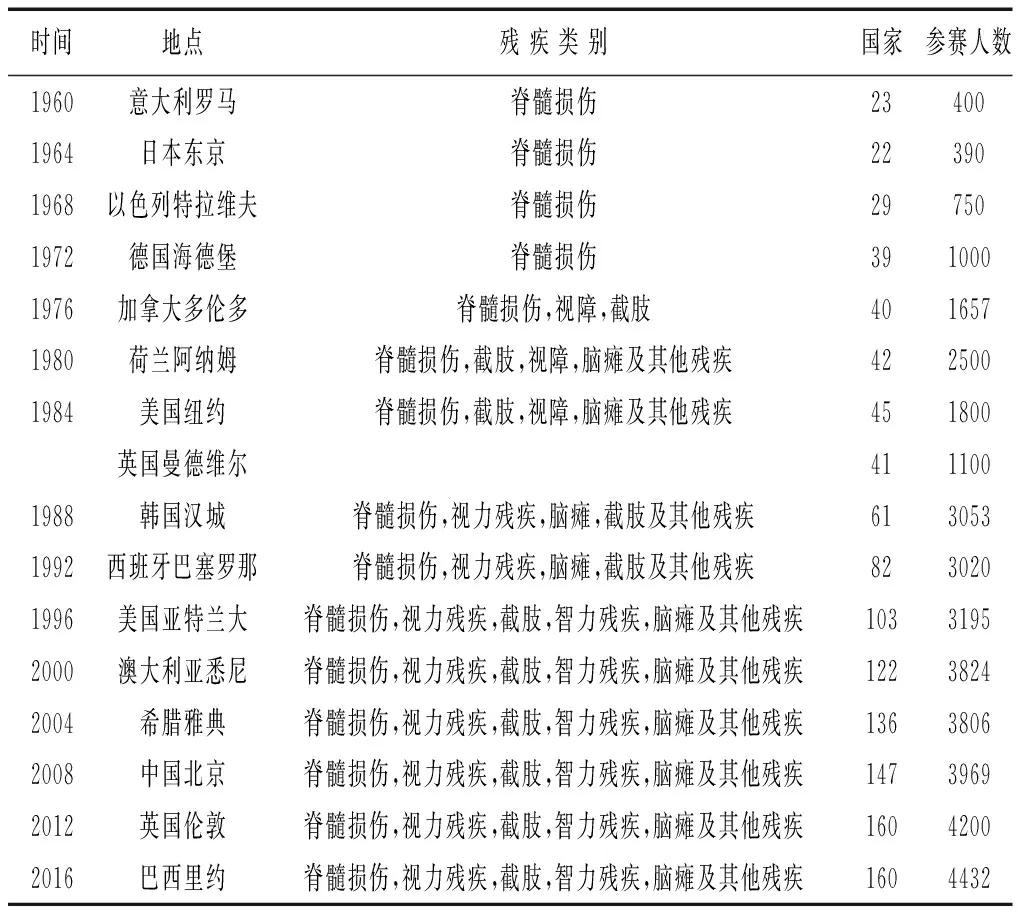

表2 历届夏季残疾人奥林匹克运动会概况[10]

注:2012[11]、2016[12]残奥会数据引自360百科。

2 残疾人体育与适应体育的名称辨析

2.1 对已残疾人体育有相关概念的定位思考

残疾人体育(sports for disabilities)一词由来已久,广泛的辨识度使其经常出现在书刊报端的字里行间。受不同历史、文化、语言和环境的影响而变化,历史上与残疾人体育相关或相近的名词有医疗体育(therapeutic exercise)矫正体育(corrective PE),康复(保健)体育(rehabilitations),特殊体育(教育)(special PE),全纳体育、融合体育(inclusive PE)等,这些概念虽然表达不同,但对象皆指向特殊人群。随着残奥会关注度的提升,国内部分学者对其概念、结构、实施路径做了研究。如我国较早关注残疾人体育的田麦久教授[13]从生物功能角度对其进行了解读。邓朴方、熊斗寅[14]在“功能与意义”、“社会关系”等要素中寻找残疾人体育的本质。中村裕[15]认为体育是残疾人获取或享受与健全人平等待遇的载体。中国残疾人体育协会认为残疾人体育是指个体的人在生理、肢体等方面有功能障碍,通过参加体育锻炼,改善身体机能的运动[16]。可见残疾人体育是以“显著的人的特征”的方式示人,兼有群众体育和竞技性体育的特点。这种认知方式尽管能使人们对残疾人体育有一个比较清晰的认识,但无法从残疾人参与体育运动的动态过程中把握和理解残疾人体育。在上世纪60年代“不排斥、反标签、推融合”的全球化浪潮中,这种认识和思维方式上的缺陷饱受诟病。作为特殊教育和学校体育的下位概念,在教育领域不绝于耳,旨在为不能正常参加身体教育的学生提供教育服务的“特殊体育教育”和“特殊学校体育”步入大众视野,成为学术研究领域的惯用词。以学科课程命名的国内主流是康复(保健)体育,而竞技运动领域国际惯以称之为残疾(残障)人体育竞赛[17]。由此,说残疾人体育概括力不足,不是因为其本身有什么问题,更多折射的是残疾人与社会发展的耦合关系。

2.2 适应体育概念提出与研究视野

“Adapted Physical Activity”(APA)或“Adapted Physical Education”(APE)中文译成“适应(性)体育”或“调适性体育”,有些学者称为适应身体活动。

在西方世界,APA 是 APE的拓展和延伸,两者的主要区别不仅是参与场所的改变(从学校到家庭、社区和社会),还在于特殊服务和支持系统,这里非讨论重点。适应体育早期是作为教育领域中针对那些无法安全或成功参与普通育教育课程的学生的兴趣、能力和局限而设计改编的多样化计划,有很广泛的课程指向性[18]。从1952年美国健康、体育和休闲协会(AAHPER)首次采用“适应体育”至1994年Depauw 和Claudine Sherrill提出终身、环境融合和知识体系概念,对于适应体育的求解一直没有停歇。综合各方观点,笔者认为:以什么样的心态审视和认识适应体育是问题的关键。适应体育鲜明地表达了将“适应”作为体育参与核心目的之意,从“大适应体育观”看,适应体育不只停留在“体育”上,而且更多突显以调整、改编和调试的方式参与体育,是高度个性化实现人与环境的互动;“适应中有健”、“适应中有育”极大地丰富了概念的外延,形成了相对独立的实践领域与活动方式,涉及康复、竞赛、教育、休闲娱乐。本观点综合了适应体育的来源、功能及其结果。适应体育是能够通过改善人与环境的互动能力与开发人的潜能实现对不同人群的效能,激发内驱动力寻求一种跨越自身条件与环境压力障碍的行动。

虽说适应体育打着残疾人体育的烙印,但更是尊重个体差异的活动重构,明确其调整或调试的本质特征动向,强调的是一种主客体和谐状态。适应体育也不只是文字更迭的准确。在褪去了歧视的外衣,在弱化了以“显著的人的特征”的方式示人之后,其特定对象从“残疾者”、“特殊者”拓展到非限制性人群,如老年人、孕妇等。改变过去从属普通体育的地位,进一步与普通体育一体化,而且在最少受限制环境提出之后正在积极地走向主导地位,这些转变的结果使得适应体育的内容更加丰富,影响不断扩大[19]。之所以将适应体育作为残健融合的破冰杰作,还仅仅是有关残疾人体育飞跃发展的开始,其后续对象的扩大以及专业学科的形成将会为适应体育带来持续的看点。需要指出的是,由于每个人都存在差异,需要适度调整来适应,有学者认为适应体育可以囊括所有体育运动现象。笔者认为研究对象的无限延伸无益于适应体育,软化与“体育”的边界,其字面的趋同,掩盖不了二者的不同,结果只能是一厢情愿,丢掉的是特需人群运动文化的精髓,剩下的是不具影响力,道不清,讲不明,不被世人理解的文字概念而已。

3 适应体育未来路径的选择

3.1 适应体育的哲学选择:冲破“宿命论”,回归“人本论”

西方在以宗教迷信为主要价值标准的社会视残疾人为恶魔迷惑、对罪恶惩罚或者被上帝选中的证明,讲究宿命论的残疾人观。东方旧的传统观念也把残疾看成“天意”、是“前世作孽”的因果报应[20]。在“物竞天择,适者生存”的自然法则影响下,人们不是将残疾人与体育截然对立起来,就是将残疾人无形“隔离”于正常社会活动之外。其结果:体育要么是可望而不可即,要么在现实生活中变味和异化。而以理性主义主导的现代社会对此现象的划分多停留在功利的浅薄层面,并未把认识追溯到它的根源[21]。舍勒哲学人类学理论认为,在各种类型的社会中存在着“理念元素”和“现实元素”,“现实元素”为“理念元素”的存在提供条件,但是却不能决定“理念元素”的本质内容[22]。以此推理体育与残疾人在“现实元素”层面上的结合为两者在“理念元素”层面上的结合提供了条件,然不能决定二者在“理念元素”层面上的结合方式。表现在适应体育在不同历史变迁,对适应体育“现实元素”以何种形式存在(如体疗法、矫正体育、残疾人体育等),其“理念元素”皆指向残疾人强大的“内驱动力”。由此认为体育是残疾人生命存在发展的一种形式,是残疾人自强自立,向命运宣战,挑战生命潜能的阐释:残疾,不是不幸,只是不便,是人类多元化的特征。其背后支撑的是社会对待残疾人的态度,是文化信仰、价值观和期望值变化的产物[23]。随着社会进步,体育已经不是残疾人的终端需求,而变成了一种基本需求。它既不是单为身体,也不只为精神,而是要发展因体育活动实现残疾人的一切能力[24]。这就把适应体育的价值以对个人是否有利扩展到对社会有用,应该说是适应体育价值思考中的理论上的一大进步,更是人类主体性的体现,实现了自然人与社会人的统一。

3.2 适应体育的道德选择:反思“想当然”的预设,审视社会公平

一个社会对待残疾人的态度,将决定社会中的公民在行动中表现的行为。正如人们往往容易片面夸大残疾人与非残疾人的区别。加之众多世俗的以理性主义主导的带有功利性的总体判断和评价使残疾人与体育失之交臂。这里却隐含了“想当然”的惯性思维的预设。“想当然”地认为残疾人与体育是相悖的;“想当然”地认为体育是一个充满竞技、拼搏,挑战人类极限的客观实体。残疾人所要做的只是深入挖掘体育内涵,实现更好地融入或是更好地发挥体育的作用。这无疑存在两个问题,一是漠视残疾人是“人”的一种状态,将残疾人与体育的主客体本末倒置,更为深刻地说用“想当然”的预设剥夺了残疾人享受人类文明福祉的权利;二是无视残疾人的主观能动性孕育的巨大潜能,致使旧的残疾人观念的浓重色彩湮没了适应体育价值所在,忽视了残疾人与体育的结合是一种“人的特征”的文化展示,而不是单纯的、机械意义上的身体运动与体育活动非人要素的简单弥合[25]。

尽管人道主义是学者研究残疾的共同基石,但这一认识若不能从根本上改变对一个群体的刻板印象,不能上升到基于公平公正,即使有法律的保障也很难穿透刻板印象筑起的心理壁垒[26]。然而一种新观念的普及并不是以对原有观念的挑战所获得的胜利作为终结。正是基于这样的认识,政府有义务更有责任引导社会认识,发挥社会公信力,扶犁深耕,让体育顺理成章成为残疾人实现自我而不再被扣上关爱、同情的帽子,让体育成为倡导社会公平发展的先声而不再被正义簇拥;其次以文明创建为抓手,发挥好体育盛会(残奥会、特奥会)的催化作用,撬动社会“残疾”即“残废”,“关爱”即“恩泽”的传统观念内核,助推社会观念转变。诚然适应体育不过是发展全人的途径,融合的核心要素仍然是观念的转变,而非同情、怜悯。弃用残疾人体育,并不是简单的削足适履,背后更需要的是民众基于平等而不是基于同情,基于公平而不是基于正义的认识。因为在通往文明的道路上,公平只会迟到,不会缺席。

3.3 适应体育的理念选择:在感召下走向融合

适应体育发展至今,已经形成独有的规律和体系,其贯穿始终的基调是融合。而梳理适应体育的发展轨迹,都是佐证上述判断的一个极佳的视角。如果说中世纪以前对适应体育的思考聚焦对疾患治疗效果进行肯定与否定争论,在社会文明快速提升的惯性牵动残疾人领域发展的背景下,适应体育价值被推至前所未有的高度。就个人而言,体育不仅可以提高残疾人的健康水平,矫正补偿,实现康复,而且可以保障和恢复他们思想上的平衡,为回归主流社会提供必要的身体和心理条件;从社会出发,由于各国历史、社会制度不同以及经济、政治发展不平衡,对适应体育运行思想的描述不断变化(最少受限制环境、回归主流、全纳),但无论是以何种形式表达,其目的都在以一种更好的方式表达“融合”这一理念主线。可以预见,未来适应体育演进与统合依然是围绕着打破人与人、人与社会、人与自然的壁垒。继续探索以“融合”为核心的检验模式,不再是一个类别人群内的封闭工程。对特殊人群体育体系的建立会更加清晰,开放度和包容度会更强。

站在融合理念甚嚣尘上的社会节点,融合同样遭遇层层困惑,适应体育发展也面临种种窘境而非困境。当把遭遇的现实问题归咎于社会故步自封的观念与认知限制时,是否想过,以为的问题根源也许正是解决问题的钥匙?是否想过,被轻视、无视甚至蔑视的残体剩肢蕴藏的潜能?换言之,将注意力从拘泥于已失去的功能上,转移到尚存能力的价值以及内在的价值(人格价值)[27]。融合表达的是一种对等的互动,不是单向交流。惟有平等对待的前提,才能实现真正的融合[28]。体育很重要的价值就在于此,残疾人暴露自身缺陷,认识身体局限,接受特殊需要,击退社会歧视的“病灶”,取得的每一个突破已经超越了对体育本身的理解,更多彰显的是一种态度,一种坚强意志和良好道德。正是这种精神赢得了光荣,赢回了尊重,促使残健人群重归起点,共享体育文明。正所谓:融合的不仅仅是身体,更意味着文化与价值的回归。

3.4 适应体育的价值选择:在发现中迈向统一

适应体育价值问题本质上是特殊人群体育实践的问题。“缺陷补偿与赋权增能”之争是值得重视的一条线索。无论是在深受亚里斯多德影响的西方还是孕育仁爱思想的东方,康复是残疾人体育发展的逻辑原点,可谁又能否认康复并非适应体育所要探讨的本质问题,二者的本质和共性是“全人发展”。长久以来人们关注适应体育主要聚焦在缺陷补偿价值,轻视健身及其他价值,造成“重生理改进,轻身心改变”的倾向。对听障者平衡能力差的矫正康复变成了纯粹的燕式平衡训练。对智障者变成了反复的动作矫正练习,对视障者变成了触摸补差。其实二者价值定位有所差异,缺陷补偿强调身体的改进,注重的是基础。潜能开发关注的是改变,注重的是发展。缺陷补偿不会去试图穷尽适应体育的价值,也不会刻意去确定、定义适应体育的“本质属性”。因为适应体育秉承了残疾人体育的衣钵之后延续了其在医学、竞赛的关注,并将重点转向了个体的自由发展和教育[29]。所以将适应体育仅视为一门课程而不是育人的基础,可以说是弱化了适应体育的地位。而将适应体育的任务弱化为实现康复和矫正补偿,萎缩了适应体育功能。未来适应体育发展必须以全人的发展为路径,通过对人的终极关怀和现实关怀,实现它“为人”与“成人”的目的。

4 小结

适应体育的产生是一个长期孕育与演变的复杂过程。在见证了一轮轮东西方文明的残酷洗礼之后,适应体育改变了过去从属医学和普通体育的地位,进一步与普通体育融合,步入发展的新常态。怜悯同情的文化内核随之瓦解,彰显公平正义的文明圈成为未来发展的主旋律。在先进科技和多元融合的共同催生下,对适应体育的关注逐渐从医学、竞赛角度转向个体的自由发展和教育,最终是要发展因体育活动实现残疾人的一切能力。随着社会发展和认识提升,将会有更多带有时代元素和人文色彩的适应体育出现,不断完善适应体育原本失去生存与发展所需时空环境。这也将预示着适应体育的更替和改革必将为迎合残疾人的多元需求和全面发展创造条件,打破残健之间的壁垒,围绕融合共享,构建特殊人群体育体系,实现以尊重差异为基础的和谐社会。