坚持在发展中完善我国收养制度

◎ 陈云凡 单瑞平

收养是孤残儿童回归家庭的一种安置方式。我国收养制度自建立以来取得显著成效。当前我国儿童收养呈现家庭收养登记逐年下降,因收养而导致纠纷逐年上升的趋势。导致这种困境的核心原因是我国收养资格准入、管理机构能力与国家监护水平不适应。建议在“宽进严出”、“有张有弛”、“去粗取精”和“外紧内松”的理念下优化我国收养制度。

一、发展中的收养制度

收养制度作为亲属制度的组成部分,在我国有比较悠久的历史。收养案例可以上溯至夏代。在春秋时代齐国管仲更是创立了奖励收养孤儿的税赋政策。新中国成立以后,我国在法律制度上以《婚姻法》、《中华人民共和国收养法》(以下简称《收养法》)等法律作为调整收养关系的主要依据,对收养制度进行规范性规定。我国收养工作取得显著成效,自1996年至2016年,全国办理家庭收养登记76.89万件,其中:中国居民收养登记63.44万件,外国人收养登记13.45万件。十年以来,为78.22万儿童匹配了家庭,使其回归家庭。为加强对收养家庭的评估与管理,2012年民政部启动收养能力评估试点工作。试点工作的深入开展为建立收养能力评估制度积累了宝贵经验、奠定了良好基础。民政部也不断加强对国外收养家庭调查工作,增加对收养人心理评估要求,明确收养人培训内容、时间,延长收养后跟踪时间,增加安置后报告提交次数。并加强寻根回访工作,帮助被收养儿童顺利度过身份认同危机,促进其身心健康发展。我国收养工作取得成效是有目共睹的。但由于制度建设方面还存在一些欠缺,我国民间收养仍大量存在,被收养儿童遭受虐待、被忽视、被剥夺以及养子女与养父母间发生纠纷的现象还不时发生,这就呼应对现有的收养制度进行优化。

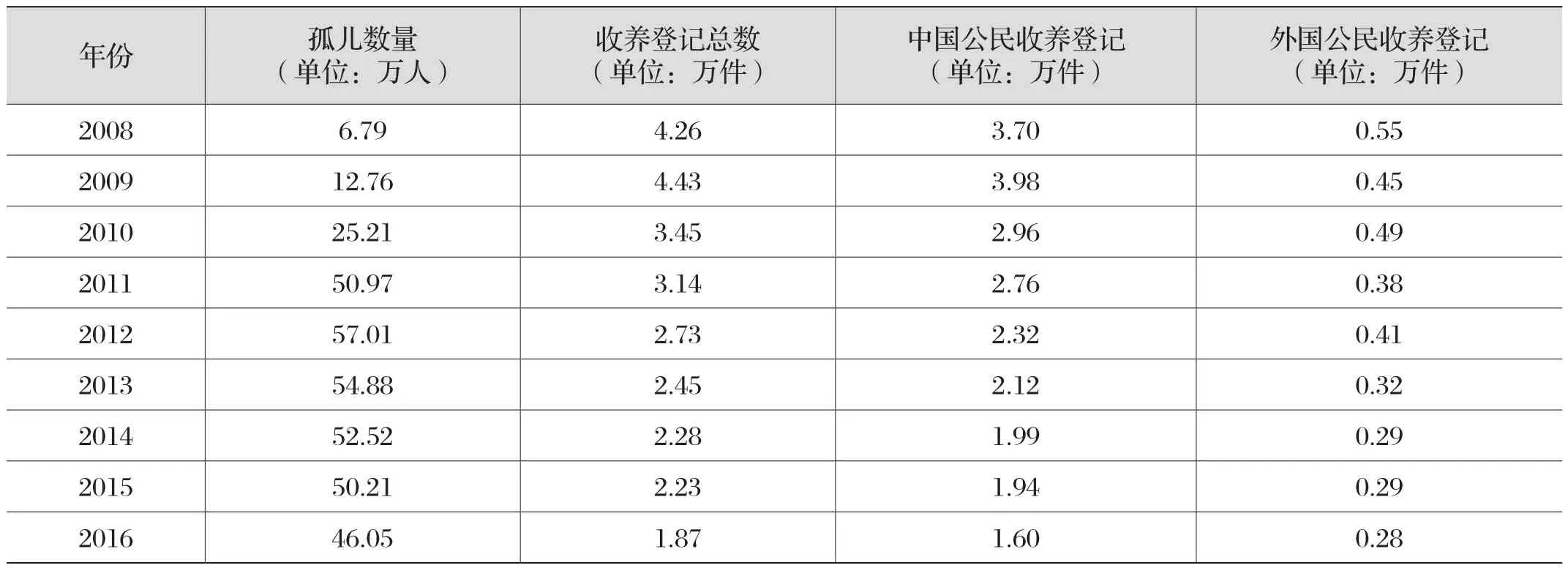

表1 2008-2016年我国孤儿收养登记情况

二、收养态势与特征分析

儿童收养作为我国儿童保护的一项基本制度,在实践过程中,一方面由于收养资格等方面的严格,导致家庭收养呈逐年下降趋势;另一方面由于受我国民间收养路径依赖,“事实收养”普遍存在,而因缺少法律保障,事实收养导致的纠纷也日益增多。

(一)家庭收养登记呈逐年下降态势

据《2016年社会服务发展统计公报》显示:截至2016年底,全国共有孤儿46.0万人,其中集中供养孤儿8.8万人,社会散居孤儿37.3万人。2016年全国办理家庭收养登记1.9万件,其中:内地居民收养登记1.6万件,港澳台华侨收养登记131件,外国人收养登记2771件。从2008年至2016年,我国孤儿收养态势呈现以下几个特征:一是孤儿数量先增后减。中国孤儿数量受到国务院办公厅颁布《关于加强孤儿保障工作的意见》中为孤儿发放基本生活费政策影响,从2009至2012年增速比较快,2012年达到峰值,随后,孤儿数量呈下降趋势。这主要由于现在我国居民“育儿”观念发生很大变化,“重男轻女”“养儿防老”等传统观念淡化,遗弃健康儿童,尤其是女童的现象越来越少,见表1。二是收养登记数量呈逐年下降。自2008年至2016年,收养登记总数由4.26万件降至1.87万件,年均增长率负9.43%;中国公民收养登记总数由3.70万件降至1.60万件,年均增长率负9.47%;外国公民收养登记总数由0.55万件降至0.28万件,年均增长率负7.51%。收养登记逐年下降,尤其是中国公民收养登记数量是下降最快的。

(二)因收养导致的纠纷呈逐年增加态势

在北大法意网大数据库,以收养关系为关键词,检索从2008至2015年判决文书,共检索到涉及收养关系纠纷案件2464例。从案件分布特征来看:一是收养纠纷案件逐年上升。收养关系纠纷案件从2008年的4例上升到2015年的850例,年均增长率93.85%。二是当事人文化程度偏低,主要分布在农林牧渔行业。当事人文化程度偏低,50%的文化程度是小学及以下。当事人所在行业主要是农林牧渔行业,占比95.45%。这说明当前收养关系纠纷较多发生在农村,主要由于历史等方面原因造成“事实收养”关系所导致。三是收养关系纠纷案件主要分布在河南等人口大省。调查数据显示:收养关系纠纷案件比较多的省份有河南省294件(占比11.87%),江苏省293件(占比11.83%),河北省186件(占比7.51%)等等。四是案件审判程序以“一审”为主。数据显示:一审案例为2080件(占比83.97%)。由于收养纠纷案件事实较清楚,适用法律较明确,程序较清晰,基本上是“一审”结案。从判例来看,“事实收养”是属于不合法收养,得不到法律支持。

三、收养领域不适应问题分析

我国儿童收养登记呈逐年下降趋势,而收养纠纷案例却是逐年上升。导致出现这种局面的原因是多方面的,核心原因是我国现有制度安排与收养需求不适应。

(一)收养资格准入不适应

支持我国《收养法》对收养人条件规定的前提是:防止违反计划生育政策;防止被收养儿童虐待;以及满足家庭“防老”等功利性需求。基于上述前提,《收养法》对被收养人设立了比较严格的条件,要求被收养人满足:无子女;有抚养教育被收养人的能力;未患有在医学上认为不应当收养子女的疾病;年满三十周岁。

被收养人资格定义过窄与我国现有政策和多样化收养需求不适应,具体体现在:一是与生育政策不适应。我国已经全面放开了“二胎政策”,而随着人口出生率下降将来我国人口政策会朝全面放开生育政策发展。二是与家庭决策模式不适应。家庭抚养儿童数量趋于理性。现阶段我国抚养儿童家庭决策日益受到抚育成本的影响,儿童抚育方面更趋于理性,家庭在儿童保护和发展方面的关注也日益增加(陈云凡,2012)。现有研究并不支持收养儿童在有子女家庭遭受虐待风险高于无子女家庭的假设(陈云凡,2018)。三是与收养需求多元不适应。随着人均收入提高和社会保障制度的完善,家庭收养不仅局限于“防老”等功利性需求,而且“爱心”等利他收养需求也日益增强。

(二)机构管理能力不适应

收养关系管理是一个复杂过程。为使收养儿童利益最佳,收养关系建立、被收养人能力评估、后期跟踪与支持等需要跨部门协调、跨学科专家介入以及制定综合性支持方案。我国收养关系管理机构为中国儿童福利与收养中心。该中心主要负责涉外收养具体事务,承担社会福利机构儿童养育和国内收养部分具体工作。

管理机构存在能力不适应,具体体现在:一是跨部门整合能力不适应。根据现有的法律法规,弃婴的收养涉及民政、公安、计生、教育等多部门,以及社区居民委员会或村民委员的协同。实际过程中由于缺少有效的协调机构导致民间收养案件时有发生。民间收养不仅不被法律认可,而且还容易导致纠纷以及被收养儿童权益缺乏保护等问题(雷敏,2016)。现有申请涉及收养人是否违反计划生育、办理捡拾报案证明是否及时、是否有送养人、福利院如何签订送养协议等具体问题,需找各部门办证明、盖章、找证人,这其中更难跨越的是各种以“赞助费”、“社会抚养费”名目存在的经济门槛(赵川芳,2014)。这些工作导致通过合法途径收养空间被挤压。二是跨学科专家评估能力不适应。被收养人家庭的评估涉及家庭关系、经济能力、教育能力、家庭环境等方面的评估。一方面现有评估主要局限在对被收养人现有情况评估,缺少对家庭匹配期的跟踪评估;另一方面现有政策对跨学科评估专家专业水平缺少明确的标准,如有些专家虽然是心理学方面,但是并不是从事儿童心理学;有些专家虽然是从事社会工作研究,但却没有比较丰富的儿童社工经验。三是制定综合性支持方案能力不适应。儿童被收养之后,从科学角度应该针对家庭的制定全方位的综合性支持方案。由于专业人员和专业机构的缺失,孤儿被收养之后就缺乏持续的跟踪和支持。

(三)国家监护水平不适应

根据现有法律法规,收养人不履行抚养义务,有虐待、遗弃等侵害未成年养子女合法权益行为的,送养人有权要求解除养父母与养子女间的收养关系。在国内和涉外收养案例中都出现过被收养儿童遭受虐待的现象。有些已经达到了解除收养关系的条件。收养关系的解除配套措施是需要为孤儿提供相应的监护。

我国在《民法总则》中规定要建立“以家庭监护为基础、社会监护为补充、国家监护为兜底”的未成年监护体系。国家监护作为儿童保护的兜底制度,但是存在监护水平不适应的问题,具体体现在:一方面是监护专业水平不适应。作为未成人的监护,应包括教育、医疗、心理、发展等多个方面,同时有具备能为未成年人提供保护的专业工作人员,在我国尤其是在农村地区这方面是比较欠缺。另一方面是监护保障设施不适应。无论是临时监护还是长期监护,都需能为未成年人提供生活、学习等方面的固定场所,以保障其在熟悉的家庭、家族和社区环境下进行。

四、在发展中优化收养制度

我国现有收养制度为孤儿回归家庭提供了有力的支持,但是随着社会经济发展,现有收养制度出现一些不适应问题。为了让有能力的家庭进行短期的寄养或永久的收养,让孤儿得到家庭的呵护、关爱、教育,建议从以下几个方面进行完善:

一是建立“宽进严出”的筛选程序。建议根据国家政策和社会需求对现有收养人的子女和年龄等条件进行适当放宽。同时加强对收养人能力评估制度建设,既要完善现有的收养人能力评估,建立包括收养原因、道德品行、家庭氛围、健康状况、工资水平、社会信用等与本地实际发展情况相符的综合评价指标体系;也要探索建立试养和收养时效制度,加大对儿童与家庭匹配的评估。在条件符合的地方还可以引进第三方机构开展收养能力评估。

二是建立“有张有弛”的管理制度。建议简化监护收养程序,采取数据共享、一站式服务等措施简化收养程序,形成较为宽松和人性化的办事流程。同时在简化程序过程中,应该加强内部管理制度建设和人员专业化培养,形成有效的核查制度。鼓励收养家庭创造条件建立适合被收养儿童的宽松成长环境,同时也应建立有效的跟踪管理制度。

三是建立“去粗取精”的服务网络。建议利用互联网信息平台,为收养家庭提供婴幼儿喂养、教育、心理发育等精细信息支持;并构建以政府为主导、社区社会工作组织为基础,社会组织和社区共同参与的社会支持网络,为收养家庭提供更便捷和系统的长效精准服务。在社区治理和服务领域引入专业社工,运用个案、小组和社区活动等专业手法服务居民,以先进的服务理念,为居民提供个性化、专业化服务(朱峰,2016)。针对收养孤残儿童的家庭或者组织,应建立收养补助金制度或者税收优化政策。

四是确定“外紧内松”的工作重点。为了有利于孤儿社会融入,我国孤儿收养制度确定了“国内优先”的原则。建议在今后工作中,强化对涉外收养的管制,优先考虑国内收养家庭。