山西平顺大云院壁画维摩诘经变图像研究①

李雅君(山西大学 美术学院,山西 太原 030000)

大云院,位于今山西省长治市平顺县北耽车乡实会村(见图1),此地古称“上党”②东汉刘熙《释名》载:“党, 所也。在山上其所最高, 与天为党, 故曰上党也。” 公元前206年,秦设上党郡,属并州。,是四面环山的高原盆地,它东依太行山与华北平原为邻, 南依中条山与豫北相连, 西依太岳山与河东盆地相接, 北依五云山、八赋岭与晋中盆地接壤,其独特之处在于它处在太行之巅③“上党之地, 据天下肩脊, 当河朔之咽喉。”,杜佑,“北扼幽燕, 南瞰中原”。(见图),是我国中原北方进入中原腹地的缓冲地带,战略地位十分重要,是古代的交通要道。盆地四面环山,因此通往外界的都是穿越山地的关口,即著名的“太行八陉”④如东面的东阳关,西面上党关,南面天井关,北面石研关。。海河的重要支流——浊漳河为盆地内最大的河流,从平顺县下马塔营村出境入河南,浊漳河流域分布着许多从北朝时期陆续开凿和创建的石窟和寺观,如晋东南地区开凿最早的良侯店石窟⑤“李裕群先生来此做过调查,他认为,此窟年代可以早到北魏迁洛之前,是晋东南最早的石窟”。参见李零《梁侯寺考》,《中国历史文物》,2010年第3期。、南涅水石刻等,此地区丰富的佛教遗存可能与后赵皇帝石勒有关⑥石勒,武乡人,即今天长治武乡。据《高僧传》记载,石勒“敬澄弥笃”,尊奉佛教,大兴佛寺,“诸子多在澄寺中养之”佛图澄在赵将佛法传到了“中州、晋、赵等地”,“所经州郡,建立佛寺,共893所”,致使信佛者顿增。。

图1 大云院鸟瞰图

始建于五代后晋天福三年(公元938年)的大云院,初名仙岩寺(见图2)⑦寺内现存宋咸平二年敕赐院额碑:“自建隆元年,先师法讳奉景,基趾住持,可谓地隆真胜,……况又……以来 , 殿宇一百余间,……太平兴国八年三月七日特降赐额 , 改仙岩为大云禅院 ……僧惠潭 ” 。, 太平兴国八年(公元983年)改名为大云院⑧寺内现存宋天禧四年(公元1020年)《赐双峰山大云院十方碑》记载:“……仙师法号奉景,丙申生,本是幽州人也。时于天福三年戊戍岁,……降迹挂瓶锡于双峰山下,……慕恋仙胜之方,洗心移修住持,……于丙地,精草为庵,安置下手,修壬,是时,此寺树林广大,虫兽甚多,往往不敢行过,再告大众,登心修造。今者,欲蒲住下布施神林材木施主王昌王珠为首,盖造僧堂,厨屋、法堂两侠。至天福五年庚子岁,牒请住下王宗、王贵、王文山等,充为十方都维那,盖造佛殿,方丈室。……至显德元年,……二月十九日,……仙师法身在室,真气归空,……升天,大地六种震动,十九日出殡,焚烧舍利,为铸金像,起七宝塔”。。寺内主殿为弥陀殿,建于五代后晋天福五年(公元940年)。弥陀殿通面阔11.80 米(三间),通进深10.10米(六椽) , 平面近方形,九脊歇山单檐顶,形制古朴,雄伟浑厚,是一座基本沿袭唐代风格但又有时代创造的古寺。[1]据寺内碑记记载⑨大云院清代康熙三十八年碑记记载:“……奈日久渐敝,殿宇倾舶不堪,……于顺治年阴,命匠兴工,不日而告竣焉。……康熙三十一年,暴雨如注,……殿宇僧舍,漂流无存,……”。,大云院五代初建时,弥陀殿殿内四壁均绘有壁画,只是清康熙年间因山洪雨水侵袭,壁画也遭到了侵蚀,到笔者实地考察时,殿内的壁画仅剩东壁、扇面墙以及北壁东隅的一小部分,总面积约40平方米。其中东壁壁画保存较为完好,面积约23平方米,表现的内容为“维摩诘经变”。扇面墙正面绘二菩萨立像,从榜题得知,左为观世音菩萨,右为大势至菩萨,中间绘有背光,可惜的是主尊阿弥陀佛像已不存,可知此处造像组合为西方三圣。扇面墙背面绘有“西方净土变”,绘画风格为晚唐五代,[1]整个扇面墙壁画面积约12平方米。北壁东隅一角仅存5平方米左右的壁画,绘有亭台楼阁、菩萨、弟子以及俗众,由于壁画可读信息过少,想要弄清楚北壁具体表现的什么主题内容,还需进一步深入的研究。

一、大云院维摩经变的题材内容释读

维摩,即维摩诘,梵语Vimalakirti,也作“毗摩罗诘”,译为“净名”“无垢称”,意思为以洁净无染污而著称者,是居住在毗耶离城与释尊同时代的大乘佛教中一位颇为著名的在家菩萨,相传是金粟如来的化身①杜甫诗云:“虎头金粟影,神妙独难忘。” 虎头:顾恺之小字虎头;金粟:金粟如来,即维摩诘。句出杜甫:《送许八归江宁》,《全唐诗》 卷二二五。,自东方妙喜国化身于此,以居士身份辅助佛陀摄化众生,“维摩”为其略称。维摩诘信仰在中国的普及是以《维摩诘经》的翻译流布为前提的。

《维摩诘经》 (Vimalakirti-nirdesa Sutra) ,全称《维摩诘所说经》又名《不可思议解脱经》《佛说无垢称经》等,共计三卷十四品,大约成书于公元一世纪的印度,在东汉中平五年(188年)经严佛调初译传入我国②汤用彤认为支谦最初译此经,参见《汉魏两晋南北朝佛教史》, 商务印书馆, 2015年12月,P105。。现存支谦、鸠摩罗什、玄奘三种译本,吴支谦译于公元223年至建兴年间的《佛说维摩诘经》为现存最早译本,后秦姚兴弘始八年(公元406年)鸠摩罗什译本出,此译本文笔顺畅,流传最为广泛,唐玄奘本(公元627-649译)则最为缜密,但由于增饰较多,流于繁琐,所以传播不广。

《维摩诘经》是一部融摄空有,会通性相,贯通般若、瑜伽、涅槃、华严、法华等佛法诸门的经典,其所宣扬的融通世、出世间,注重理、行不二的大乘佛教理念,在中国得到受儒家文化熏染又兼具出世情怀的士大夫文人阶层的广泛认同,而《维摩诘经》在叙事情节与形象塑造上所具有的独特生动性,更使得此经成为魏晋以来佛教壁画中常常表现的题材内容之一③以敦煌石窟为例,共计七十余窟绘有维摩诘经变。。据文献记载,最早的维摩诘像出现于东晋兴宁年间(公元363-365年),顾恺之在建康瓦棺寺所画④“顾(恺之)生首创维摩诘像,有清羸示病之容,隐几忘言之状,陆(探微)张(僧繇)效之,终不矣”。参见《历代名画记》卷二,浙江人民美术出版社, 2011年,第30页。,而最早的实物遗存,为绘于甘肃永靖县炳灵寺石窟169窟7号龛、9号龛的维摩诘经变⑤画面左侧绘一菩萨,侧卧帐榻之上,墨书题名“维摩诘之像”,榻边绘一侍者,墨题“侍者之像”,右侧绘文殊师利菩萨半跏趺坐于方台之上,一手上举,作辩论状,两边各立一比丘。,时间大约在西秦建弘元年(公元420年)。之后,维摩经变在北朝晚期得以发展,隋唐逐渐兴盛起来,并且一直延续到五代宋初。

图2 大云院平面示意图

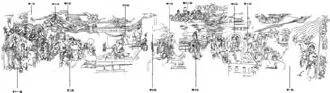

图3 大云院弥陀殿东壁维摩变壁画线图

图4 采自《山西佛寺壁画》

大云院弥陀殿东壁壁画以维摩诘经变为主要表现题材内容,取《维摩诘经》(什本)十四品内容中的九品予以表现(注;由于壁画漫漶不清,仅以可辨识的来计),即第一品佛国品、第二品方便品、第三品弟子品、第五品文殊师利问疾品、第六品不可思议品、第七品观众生品、第十品香积佛品、第十一品菩萨行品、第十二品见阿閦佛品。下面笔者依据经文将整个东壁壁画图像予以释读(见图2)。

第一品:佛国品。在经文一开始,佛在毗耶离城庵罗树园与众比丘、菩萨集会,“尔时,毗耶离城有长者子,名曰宝积,与五百长者子,俱持七宝盖来诣佛所。头面礼足,各以其盖共供养佛。佛之威神,令诸宝盖合成一盖,遍覆三千大千世界”。[2]537此品图像在画面右下方,画若干伞状的宝盖,前方画一手托宝物的菩萨(见图3),此即“宝盖供养”。整铺壁画上方绘山川河流,表现为“佛国净土”。

图5 采自《山西佛寺壁画》

图6

第二品:方便品。住在毗耶离城的维摩诘长者,曾于过去劫中承事供养无量诸佛,深闻法要,“以其疾故,国王、大臣、长者、居士、婆罗门等,及诸王子,并余官属,无数千人皆往问疾”,[3]维摩诘借此向众人广说大乘不可思议法门。此品变相一般表现为国王、王子探视维摩诘,即“帝王问疾”,画在帷帐坐榻维摩诘的右下方——一位身着黄袍,袍身饰以团纹的世俗帝王和王子、 侍从(见图4)。

第三品:弟子品。佛陀遣声闻乘(小乘)弟子舍利佛、大迦叶等十大弟子,乃至五百弟子前去探视维摩诘,皆辞以不能胜任,因为在他们宴坐习禅、托钵乞食、为人说法时,被维摩诘问难挫败。通过这番陈述,除了赞说维摩诘的辩才殊胜,还表露了该经贬斥小乘,褒扬大乘的思想。此品变相常见为“比丘托钵”、“须菩提乞食”,在本壁画中表现的是一飞天托钵的画面(见图5)。

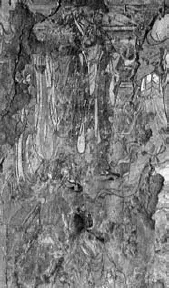

第五品:文殊师利问疾品。佛陀又遣作为大乘菩萨智慧代表的文殊师利前去探视维摩诘,于是八千菩萨、五百声闻、百千人天,皆欣然从往。维摩诘空其室内所有,唯置一床,以疾而卧。文殊不解,维摩告以“从痴有爱,则我病生;以一切众生病,是故我病,若一切众生病灭,则我病灭”。[4]此品为维摩诘经变图中最早出现的内容,也是维摩诘经变中最为常见的图像。在本壁画中将此品内容表现在整铺壁画的中央位置,维摩绘于北,坐于盝顶帷帐坐榻之上,身体前倾,作凝神聚听状,右手搭于曲起右膝之上,左肘倚靠着隐几,左手持塵尾,与其遥相对坐的文殊师利结跏趺坐于方形须弥山座上,左手持一佛教法器如意状物,右手作说法印,顶有宝盖,宝盖上有飞天,头戴宝冠,束高髻,下垂宝缯,胸前挂璎珞,身着天衣,帔巾绕身,项有头光,头光饰火焰纹,背后有身光①整铺壁画中,只有文殊背后有身光,头光饰火焰纹的还有香积菩萨。,周围绘菩萨、诸天、声闻、弟子二十余身(见图6),文殊师利的须弥座下方隐约可见一榜题“文殊……”,下面字迹过于漫漶,实在无法辨识。

图7

图8

图9 采自《山西佛寺壁画》

第六品:不思议品。舍利佛久立思坐,室内无座位,维摩诘开导他,“夫求法者,不负躯命,何况床座”、“若行有为,是求有为,非求法也”,[5]随即向东方距此三十六恒河沙②形容数量极多,好像恒河中的沙子一样。世界的须弥相世界须弥灯王佛那里,借来三万二千个狮子宝座③也作“狮子座”。,即肇序中所说的“借座灯王”。此品内容绘于整铺壁画的北端最上,一排排的台座,旁边绘有各具形态的小狮子④据柴泽俊先生早年普查文物时,还可看到上隅榜题是“东方取狮子座处”。参见柴泽俊《山西寺观壁画》。(见图7)。

第七品:观众生品。维摩诘与文殊辨析,如何观待众生,如何解脱众生时,室内出现了天女散花,花散在菩萨身上,随即落下,散到舍利佛等声闻身上,即使用神力也扯不下来(见图8)。天女在与舍利佛论辩过程中,将舍利佛变成了天女,将自己变成了舍利佛(见图9),证实男女无定相、众生如梦幻,破除小乘众对“法”的执着,宣扬实无所得的菩提智慧。此品内容出现了两个画面、四个榜题⑤四个榜题从南向北依次为:□□□□□;舍利弗;天女擎花;舍利弗。,都集中绘于维摩与文殊的中间位置,配置在这样较为重要的空间,一方面显示了民众对维摩诘“神通力”的偏好,另一方面反映出此时期民众更加关注的是现世解脱的思想。

图10

图11

图12

第十品:香积佛品。维摩诘运用不可思议之神通力,将越过四十二恒河沙世界的香积国景象,普现于大众之前,接着又化出一菩萨往香积国乞取香饭,即“请饭香土”。在整铺壁画的中间,画一胡跪并双手捧香饭钵者,为向维摩诘献香食的化菩萨(图10) 。其右绘一立于仰覆莲花座上的菩萨,跣足,手执饭钵,菩萨右足边画一方形束腰台座,菩萨正前方又绘一仰覆莲花座(见图11),从画工表现“化”这种神通力常用的表现手法再结合《维摩诘经》内容和榜题①此处榜题为:香□□□□。,可以确定此菩萨也为维摩诘派去香积国乞香饭的化菩萨。在文殊身后的菩萨众里,有手中托着盛满饭食的钵,有手中持着饭团(见图12),也都是此品表现的内容。

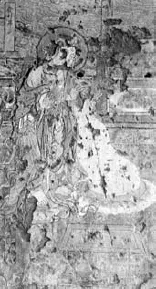

第十一品:菩萨行品。维摩诘以神通力,持诸大众与狮子座,置于右掌,往诣佛所,佛为众说香饭功德等皆为摄化众生的佛事。此品内容绘于壁画最北面,面积约占整幅壁画的四分之一,中间立一香积菩萨,双手合十,项有头光,头光饰火焰纹,头戴宝冠,项后垂辫,下垂宝缯,胸前挂璎珞,装饰有茶花纹的帔巾缠身,装扮的极其华美,花纹、宝冠等多处还用沥粉贴金。其右下方为手托花盘的供养菩萨,两旁为双手合十的胁侍菩萨和手持莲花茎的两位供养菩萨,头顶上方为弟子与手执法器的诸天,上方另外还有一榜题“释迦弗壹□”,通过榜题结合图像内容来看,应是“香积菩萨礼佛图”(见图13)。

图13

图14

第十二品:见阿閦②译“无动”。佛品。释迦向舍利佛介绍说,维摩诘原是阿閦佛的妙喜世界中人,维摩诘说明自己,从清净的妙喜世界来生此不净的娑婆国土,是“为化众生故,不与愚暗而共合也,但灭众生烦恼耳”[6]。会众欲见阿閦如来,维摩诘不起于座,以其右手断取妙喜世界,把阿閦佛及其菩萨声闻之众,皆接到此。本品内容经常表现的是“手接大千”“须弥山化菩萨众”。此内容因有很清晰的榜题“须弥山化菩萨众”,很易识读——在壁画南面上方,众菩萨乘祥云而降(见图14)。

值得注意的是,在弥陀殿东壁壁画上方(即前述“佛国净土”),绘有层峦叠嶂的山峦、蓊郁苍翠的树木和浩渺烟波的江水,结合右边榜题“须弥山菩萨众”,可以推断,此处绘的是须弥山所在的三千大千世界,“此世界广长之相,悉於中现。又此三千大千世界,诸须弥山、雪山、目真邻陀山、摩诃目真邻陀山、香山、黑山、铁围山、大铁围山,大海江河,川流泉源,及日月星辰,天宫龙宫,诸尊神宫,悉现於宝盖中。又十方诸佛,诸佛说法,亦现于宝盖中”。[2]537与敦煌壁画维摩经变中所绘须弥山为“亞”字形的符号不同的是,此处画面堪称是一幅独立的南派山水画(见图15)。众所周知,南唐董源首创“南派”山水的范式,区别于荆浩为代表的“北派”山水。最早为之立传的是郭若虚,“董源,字叔达,钟陵人。事南唐为后苑副使。善画山水,水墨类王维,着色如李思训,兼工画牛、虎,肉肌丰混,毳毛轻浮,具足精神,脱略凡格。有《沧浪山水》《着色山水》《春泽牧牛》《牛》《虎》等图传于世”。[7]关于董源的生平,画史记载始终语焉不详,如“江南中主时, 有北苑使董源善画 ,尤工秋岚远景 ,多写江南真山 ,不为奇峭之笔。其后建业僧巨然祖书源法,皆臻妙理。大体源极巨然画笔皆宜远观,其用笔草草,近视之几不类物象,远观则景物粲然,幽情远思,如睹异境 。如源画《落照图》,近视无功, 远观村落杳然深远, 悉是晚景,远峰之顶,宛有反照之色 , 此妙处也 ”。[8]南唐中主李璟即位在943年,董源做北苑使必然是在943年之后的事,但是大云院这幅董源范式的山水图像绘于940年,而且是在北派山水形成的地区①北派山水的代表荆浩,五代后梁画家,山西沁水人,沁水北与长治毗邻。,其中缘由有待考证。

图15

从以上对弥陀殿维摩诘经变图像内容的释读,我们可以得出:此壁画从题材内容上基本延续了初唐确立下来的九品以上的表现品数,在大云院壁画中至少表现了九品以上的内容,其中第一品、第七品、第十品甚至表现了两、三个画面,可见,五代时期维摩诘经变的表现内容越来越丰富,画面越来越庞杂,甚至会有与佛经毫无关联的图像出现,这一方面反映出随着时代的发展,画家的画技在不断提高与完善,另一方面也反映出五代时期佛教世俗化、社会化的趋势。从大云院建筑群中弥陀殿的主殿地位以及殿内主尊为阿弥陀佛,可见此时期净土信仰在这一地区的流行②以观世音菩萨、无量寿佛为主尊的维摩诘经图像,仅见于龙门北魏晚期石窟,出现时间均晚于以释迦多宝佛和弥勒菩萨为主尊的实例。二者在教义上难以与维摩诘经发生直接关联,他们与维摩诘经图像组合应借用了前期以释迦佛、释迦多宝佛、弥勒菩萨为主尊的构成形式,分别反映了法华经救济思想和西方净土信仰的影响。参见卢少珊《北朝隋代维摩经图像的表现形式与表达思想分析》 ,《故宫博物院院刊》。。《宋高僧传》中就曾记载,“释光屿。俗姓韩氏应州金城邑人也。幼读儒书有佐国牧民之志。……研核孜孜屡改槐檀。乃讲维摩上生二座。……俄辞晋水却返故山。戴华严经绕菩萨殿。六时右旋礼佛。时晋高祖握图之三载也”③《宋高僧传》卷二十八。,《维摩诘经》和《弥勒上生经》二经的主要精神就是宣扬佛国净土信仰,提倡宗教生活世俗化和世俗生活宗教化,在这一点上,图像与文献是相吻合的。

二、大云院维摩诘经变壁画的图像来源

目前,敦煌石窟是维摩诘经变壁画保存数量最多的仅五代曹氏归义军时期的就有10余窟④据邹清泉统计莫高窟第5、6、22、61、98、100、108、146、261窟以及榆林第窟32窟,《虎头金粟影——维摩诘变相研究》;吴文星统计莫高窟第5、6、22、44、53、61、98、100、108、121、146、261、288、342、334、335窟,《敦煌莫高窟壁画中的维摩诘经变研究》。,笔者将弥陀殿维摩诘经变与其进行对比之后发现,大云院弥陀殿维摩诘经变壁画图像与莫高窟第98窟的维摩诘经变壁画图像从构图及布局上二者非常相似,可以推断出,二者参照的是同一粉本(画稿),即现藏于英国国家博物馆的敦煌维摩诘经变稿⑤荣新江先生命名此画稿为ch·00144(stein painting76) , 参见沙武田《S·P·76·维摩诘经变稿试析》,《敦煌研究》,2000年第4期。。敦煌莫高窟第98窟是五代宋曹氏归义军时期开凿,具体开凿时间为曹议金任归义军节度使以来的914年——925年间,时间稍早于大云院弥陀殿壁画。姜伯勤先生曾提及“十世纪的敦煌,在归义军曹氏时期,沙州不仅已经出现了民间`画行’,还建置了隶属官府的‘画院’。五代时期,沙州已是和南唐、后蜀交相辉映的另一处中国早期‘画院’的滥觞地”,[9]“画院”、“画行”的工匠专司洞窟壁画的绘制,画师设计出画稿(粉本),之后由画工绘于墙壁。

但是,再仔细比对后发现,大云院的维摩诘经变图仅仅在画面人、物关系布局上与画稿相似。沙武田先生在谈及敦煌五代时期的维摩经变稿时,也认为“除98窟以外,莫高窟五代宋曹氏归义军时期其他几幅洞窟的维摩洁经变,无论在位置、画面的布局、各品布局结构、各品的画法以至于细节 , 均极为相似”,[10]可见,大云院与敦煌98窟的维摩经变图像所依据的粉本可能不止一个。

笔者推测,另外的粉本很可能来自西域。究其原因,可以从以下四个方面加以佐证:一,通过图像的对比分析发现,菩萨的发式、头冠、帔帛以及五官的造型与柏孜克里克石窟高昌回鹘时期的第9窟、第36窟的风格非常相近;二,大量的文献资料显示,五代时期,西域的高昌回鹘、于阗都与河西、中原都有着密切的联系⑥参见荣新江《敦煌文献和绘画反映的五代宋初中原与西北地区的文化交往》,《北京大学学报》,1988年第2期;(宋)薛居正等撰《旧五代史·传志》,中华书局,1976年,第1843页。;三,晋高祖石敬瑭,沙陀族人,“唐景福元年二月二十八日生于太原汾阳里”、“四代祖璟,以唐元和中与沙陀军都督朱耶氏自灵武入附”,[11]石敬瑭的父亲臬捩鸡 , 曾随朱邪赤心居阴山, 后入李克用部,石敬瑭从小在沙陀部中成长,胡人气质未变,而且,石敬瑭崇信佛教,与高僧过从甚密;四,山西地区虽历经北朝隋唐后唐后晋后汉的改朝换代,但共同之处在于这些王朝的帝王都具有胡人的血统,北齐王朝的“西胡化”⑦“所谓‘西胡化’,是指那些鲜卑或者鲜卑化的贵族,沉溺于西域的歌舞、游戏与玩物中,甚至想做‘龟兹王子’。北齐起用了大批西域胡人,专门从事游乐。按照‘化’的原则,如果那些鲜卑贵族继续沉溺下去,将会为西胡所同化,变成西胡人或西胡化人”。参见陈寅恪《魏晋南北朝讲演录》,万绳楠整理,黄山书社,1987年,第685页。也并不是一个独立的现象。

从以上对弥陀殿维摩诘经变图像的释读与分析,笔者认为大云院弥陀殿维摩经变壁画是五代时期中原北方地区佛寺壁画的典型代表。从壁画所表现内容上,它继承初唐以来所确立的维摩经变的表现品数,即九品以上,初唐之后表现品数越来越多,最多时可达十三品,并且图像内容更加趋于繁杂,甚至会有与佛经毫无关联的图像出现,可以看出,经有唐一代,佛寺壁画与同时期的卷轴画在情节的描绘与场景的再现上更加趋于一致;从壁画的表现形式上,已经完全脱离北朝隋时期以释迦佛为中心的图像组合方式,代之以一种更加自由、开放的方式来组合画面,构图宏富满塞,并且越来越倾向程式化的表现;从壁画的绘画风格来看,是一种明显受到西域回鹘影响的、迥异于中原地区的“西胡风”的画风,至于此种五代绘画风格的形成原因、流布范围以及影响,笔者拟辟专文予以探讨。

正如宫治昭先生所说,“中国大陆佛教美术的继承和创造无不伴随着激烈的矛盾冲突。从印度、中亚传入的佛教美术,在中国大陆与中国原有的传统发生过激烈的碰撞,大多是在相互的斗争与磨合中进行着新的创造。随着时代的变迁,有的具有相当浓厚的印度、中亚佛教美术风格,而另一些却是完全中国式的创作,迥异于印度的佛教美术”。[12]这一点在五代时期山西地区的佛教壁画上表现得尤为强烈。