中国古代臂饰文化考①

李 芽(上海戏剧学院 舞台美术系,上海 200040)

臂饰,特指装饰于手臂部位的饰物。在民间广受欢迎,但在中国古代官方典制首饰中并不是特别受重视的一类。臂饰唯一一次在官方服饰典制中出现是在明代洪武初年的皇后“燕居冠服”和“命妇常服”制度中②洪武元年定:“皇后冠服……燕居则服双凤翊龙冠、首饰、钏镯,以金珠宝翡翠随用“《明太祖实录·卷三十六下》;洪武五年,更定品官命妇常服:钏镯一品用金、五品用银镀金、六品及士庶妻皆用银。《明太祖实录·卷七十三》。,但也只规定了不同等级身份所佩戴的材质区分,并无提及任何形制。推究其原因可能与其是最难以被暴露在宽大礼服之外的首饰门类有关。礼服的重要意义之一在于其文化和身份的象征性,而象征性一定要是可视的。而臂饰因其佩戴的隐蔽性,故而被服饰典制所忽视。但臂饰因其装饰性很强,且具备很高的财富价值,有的臂饰(诸如五色缕、香串)还有辟邪驱秽的隐喻及功能,因此在民间广受喜爱,生生不息。

一、臂饰名考

臂饰在新石器时代及先秦早期,因多为玉石质地,故典籍中称其为“瑗”。《尔雅·释器》载:“好倍肉谓之瑗。”郭璞注:“瑗,孔大而边小。”这里的“好”是指当中的孔径,“肉”是指孔径周围器物的边宽,即孔径大于边宽的环形玉器古称“瑗”,这类大孔的“瑗”在中国新石器时代各地的墓葬当中都有大量出土,而且很多出土时就套在人骨的手臂之上③如山西襄汾陶寺文化城址M11出土玉瑗和铜齿轮形瑗各一,两件瑗出土时同套于墓主手臂之上。梁星彭、严志彬. 山西襄汾陶寺文化城址.2001中国重要考古发现[M].北京:文物出版社,2002.,因此,“瑗”实际上就是玉石类臂环的古称。但“瑗”这一古称汉以后就很少使用了,“环”“钏”和“镯”则成为了后来臂饰最为常见的称谓。

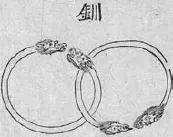

“环”从玉,“钏”和“镯”从金,正反映出制作臂饰最为流行的两类材质:金属与玉石。不过在中国古代,“环”“钏”和“镯”是基本可以相通之名。汉代繁钦《定情诗》中有:“何以致缱绻?绾臂双金环”,三国的曹植《美女篇》中也有:“攘袖见素手,皓腕约金环”。这里的“金环”,指的均是金臂环。《说文解字》载:“钏,臂环也”;《通俗文》曰:“环臂谓之钏”,都将“钏”与“臂环”等同起来。初唐虞世南所编类书《北堂书钞》服饰部中,列有“钏”条,称“为环约腕”,并将前代各种金环、腕环类典故也归于此条下。敦煌唐《俗务要名林·女服部》中关于手部首饰部分,也只写有“钏”字。唐五代诗中常有“金钏越溪女”“银钏金钗来负水”“臂钏透红纱”等句。可见,将臂环称为“钏”,自汉开始便为人所习用。唐代何家村窖藏中,除了三枚墨书为“钏”的柳叶形金钏外,还有两对样式相同的玉臂环,出土时装在莲瓣纹银罐中,器盖墨书“玉臂环四”,可知当时准确称呼。明代《三才图会》里有一幅标为“钏”的插图,非常明确地展示了当时“钏”的形制(图1)。“镯”这一名称在明代才开始在官方典制中出现,其更多的是作为一种民间的俗名使用。《看云草堂集》云:“钏,俗名镯,亦曰镮”;《事物异名录》载:“臂环曰纒臑,亦曰镯子”,此外还有“镯头”①(明)阮大铖. 燕子笺(明末刊本)“卷上”:“奴家身边没有别件,只有金镯头一付,金簮环一匣。”P67.“压袖”②《金瓶梅词话》第二十回描述李瓶儿的一身盛妆,道是“腰里束着碧玉女带,腕下笼着金压袖。”等称呼。

图1 《三才图绘》中“钏”的图像

臂环也简称“鏆”。《集韵》:“镮手谓之鏆”,《词丛类采》:“高文惠与妇书曰:今致金鏆一双”。

至唐代,文献中又有“玉支”“扼臂”之称。有一个著名的故事出自杨贵妃的“红粟玉臂支”,唐郑处诲《明皇杂录》载:“我祖破高丽,获紫金带、红玉支二宝……红玉支赐妃子,后以赐阿蛮”,此玉支被赐给杨贵妃,当时宫中贵妇时兴向贵妃学琵琶曲,并赠以珍宝酬谢,贵妃注意到有一位舞女阿蛮无宝可献,于是“命侍儿桃红娘取红粟玉臂支赐阿蛮”。《杨太真外传》中也讲了这段故事,安史之乱以后,有一次“舞罢,阿蛮因进金粟装臂环,曰:‘此贵妃所赐。’上持之,凄然垂涕曰:‘此我祖大帝破高丽,获二宝:一紫金带,一红玉支。朕以岐王所进《龙池篇》,赐之金带。红玉支赐妃子。后高丽知此宝归我,乃上言:本国因失此宝,风雨愆时,民离兵弱。朕以为得此不足为责,乃命还其紫金带。惟此不还。汝既得之于妃子,朕今再睹之,但兴悲念耳。’言讫,又涕零。”玄宗看到当年赐给贵妃的红玉支,睹物思人,涕零不已。故事中所提的“红粟玉臂支”又称“金粟装臂环”,应当是一类用多节玉制成,装饰以金粟合页的玉臂环,其形制或类似于唐何家村窖藏之四件(图2)③图片摘自:古方.中国出土玉器全集(陕西卷).科学出版社,2005。。这个故事在唐宋流传甚广,唐罗虬在《比红儿诗》中称之“金粟妆成扼臂环”,可见当时“臂环”和“扼臂”可共指一物,又如和凝《山花子》“玉腕重金扼臂,淡梳妆”,应均指此类装饰华丽的臂环。

图2 山西何家村窖藏出土“金粟装臂环”

宋金元时期,臂饰又称为“缠臂”④关于这一名称的讨论,见孙机《缠臂金》,《中国文物报》2001年7月18日。“缠钏”或“钳镯”[1],明代则俗称“镯头缠子”[2]。“镯”即“镯”,宋代文献中多写作“镯”,钳镯为一种中间宽两头收窄的开口镯。“缠臂”或“缠钏”则特指螺旋式臂环,金质的则称为“缠臂金”或“金缠臂”。如苏轼《寒具》诗中有:夜来春睡浓于酒,压褊佳人缠臂金”;元周巽《昭君怨》中有:“玉凤搔头金缠臂”;南宋女词人朱淑真在她的《恨别》中亦写道:“调朱弄粉总无心,瘦觉寒馀缠臂金。”表达了其与恋人分别后肝肠欲断的思念使自己日渐消瘦,以至于连缠臂都松脱了。

清代不论男女,都流行戴“手串”,也称为“香珠”“香串”“十八子”。《清稗类钞》载:“香珠,一名香串,以茄楠香琢为圆粒,大率每串十八粒,故又称十八子。”实际上就是一种小型的“数珠”或“素珠”。并非一定是十八颗珠子,如清宫藏一串碧玺手串(图3),直径7.5cm,用十颗椭圆形的粉碧玺珠组成,每颗之间则有翠玉质的梅花节子,后来在整理文物时,故宫将其命名为“碧玺珠软镯”⑤图片摘自:朱家溍.清代后妃首饰.紫禁城出版社,1992。,也属于手串。

图3 故宫藏“碧玺珠软镯”

二、臂饰分类

1.单环式

单环式的臂环是臂饰中最常见的一类形制。从材质上看,玉、牙、骨、竹、木、陶等制成的臂环多为封闭型,不可调节大小;而金属制成的臂环有封闭的,也有开口的,便于调节及佩戴。

图4 玉瑗 四川省广汉县出土,四川省博物馆藏。外径10.4厘米,内径7.2厘米

图5 梁庄王墓出土的金钑花钏湖北省博物馆藏

臂环在新石器时代就有大量出土。如陶环在黄河中游地区仰韶文化遗存中出土量最多,仅于半坡仰韶文化遗址就出土多达1082件,约占全部装饰品的六成以上。李永宪等学者对半坡几处遗址出土的陶环直径做了统计,判断半坡的大多数环饰应该主要用于装饰手臂和腕部[3]。玉石质臂环在良渚文化、红山文化、凌家滩文化等遗址中出土数量都很多,式样也非常精美,是新石器时代臂环中制作最为精良的一类。先秦时期,出土最多的还是玉臂环,其中有一种内缘向外起凸棱,截面为“T”形的玉瑗是这一时期的特色,在其他时代比较少见,此类器形,在妇好墓中曾见,四川广汉县有出土(图4)①图片摘自:中国美术全集编辑委员会编.中国美术全集·工艺美术编,北京:文物出版社,1997.,在陕西扶风县陈村西周晚期遗址中也有发现,甚至香港的东湾亦有出土,而云南出土最多,此器型可能发源于中原,其后在南方特别是滇人上层社会中延续使用很久。

金臂环在商代便已出现,以北京平谷县刘家河商墓出土的一对金镯为代表[4]。铜镯则主要出土于云南地区,如云南曲靖八塔台墓地出土有29件铜镯,横大路墓地出土有7件铜镯[5],云南剑川沙溪战国墓、云南李家山和剑川海门口商周墓中也都有出土。汉魏时期,臂环出土量不多,且多为光素无纹或略饰以绞线纹的封闭式环形,比较素朴。隋唐五代则主要流行可调节的柳叶式钏以及可以开合的多节式“金粟装臂环”。宋元时期流行连珠镯,湖南出土的元代窖藏中的金银手镯,几乎都是连珠镯,明本《碎金》“首饰”条记有“连珠镯”,点明其属于北方的样式。明代贵妇中则以双龙(兽)头手镯为经典样式,此类手镯又可分为两款,一款是龙头连珠镯,一款是龙头圈镯。在明代后妃的“纳征礼物”中,皇后有“金连珠镯一双”,皇太子妃、亲王妃各有“金龙头连珠镯一双”。皇太子妃、亲王妃的“纳征礼物”里还有“金八宝镯一双(八两重、外宝石一十四块)”,也是典型的明款。“八宝镯”以外镶宝石而得名,与其他手镯相比最为华丽贵重,明梁庄王墓中便曾出土一对金八宝镯,都由两个半圆形金片合成,其中一端作“活页式”连接,另一端用一根插销连接,可自由开合,方便佩戴。清代满族贵族中,连珠镯不再盛行,转而以整块金属、宝石、玉石或木石制成,材质变得日益丰富,有金、银、翠玉、白玉、珊瑚、玳瑁,还有藤、伽楠木等等。

选取部分(37台)具有代表性的柱塞泵,将改进前后的配件使用情况进行统计,改进前后同期对比,盘根、柱塞和铜压套的使用量明显减少。其中,盘根由原来的450卷变为150卷;柱塞由原来的193卷变为103卷;铜压套由原来的193卷变为103卷。年节约额合计为36 600元。目前,随着油田进入中后期开发阶段,高压柱塞泵的使用越来越广,所以该改进方案所带来的经济效益是很可观的。

2.螺旋式

更精致的臂饰,则是在单环的基础形态上进行纵向叠加,数环连为螺旋式一体,这便是上文介绍的“跳脱”和“缠臂金”一类。这类臂饰一般较宽,在先秦时期便已有之,如陕西韩城梁代村芮国国君墓M27出土的一对金镯便是此类形制②图片摘自:王炜林等.金玉华年 : 陕西韩城出土周代芮国文物珍品,上海书画出版社,2012,图版90.。其在汉魏墓葬中并不多见,只有少量银质件出土。③如贵州平坝马场东晋南朝墓出土有一件。到了唐代,随着整个社会风气追求富贵开放,胡风盛行,且上装流行薄可透体,这类夸张的螺旋式臂钏便开始大放异彩,由长长的金银细条缠绕而成,环数可达八九圈,其在湖南保靖四方城唐墓、江苏扬州唐墓中均有出土,《簪花仕女图》中还可看到其佩戴的具体效果。螺旋式臂饰在宋元时期使用更加普遍,在全国很多地方都有出土和窖藏,但出土实物以银制居多,有的环身上錾刻有花卉纹样,环数少的有7、8圈,多的有16圈,甚至20多圈,且粗细不同,有的环身很粗,有的细如铁丝。明代的螺旋式臂钏与宋元时期相比形制区别不大,主要分为“金钑花钏”与“金光素钏”两种。《大明会典》记载了皇家婚礼中给后妃的“纳征礼物”,皇后有“金钑花钏一双、金素钏一双”,皇太子妃、亲王妃亦有“金钑花钏一双、金光素钏一双”,各为二十两重。梁庄王墓出土过一对比较典型的金钑花钏实物(图5)④图片摘自:湖北省文物考古研究所,钟祥市博物馆.梁庄王墓,北京:文物出版社,2007.,相似款式的金钑花钏还见于北京右安门外明墓,同墓另出土了一件金光素钏。

辽、金和清朝贵族都不喜爱佩戴此物,或许因常年骑射,嫌其累赘之故。

3.五色缕

五色缕,又名长命缕、续命缕、辟兵缯、朱索等。原是一种五色丝绳,由汉代朱索演变而来,最初在端午节时饰于门上⑤《后汉书·礼仪志》:“五月五日,朱索五色印为门户饰,以难止恶气。”,借五色之力辟除虫蛇鬼物、消灾延年,后转而缠于臂上,用以辟邪。“旧传三闾大夫语人:‘五色丝,蚊龙所畏。’故是日长幼悉以五色丝系臂,一名长命缕,一名续命缕,父老相传可以辟蛇,至七夕始解弃之”[6]。其风俗自汉代开始流行,延续至今,五色缕也成为了一种极具特色的民俗臂饰(图6)⑥图片来自网络http://www.sohu.com/a/139421588_125432。

图6 端午节配五色缕的孩子

图7 腕串 出自陕西韩城梁代村芮国墓地。为侧夫人芮姜左手腕串,由两圈珠串组成,珠串佩件则有玉鸟、玉蚕、玉贝、玛瑙管及玛瑙珠,由于玉鸟和部分玉蚕的风格特征在西周中晚期即已出现,另有部分玉蚕甚至早至西周早期,因此推测,本组腕饰应是墓主人利用前代的玉器珠管再加入新制作的饰物,重新设计组装而成

五色与汉代流行的五行思想密切相关,为青、赤、黄、白、黑五色,亦即所谓的五方、五行之色。人们将五色丝线系于臂上,以期达到续命、辟兵、驱邪、防止疾病的目的。《太平御览》卷三十一引东汉·应劭《风俗通》:“五月五日以五彩丝系臂,曰长命缕,一名续命缕,一名辟兵缯,一名五色缕,一名朱索”。又“以五彩丝系臂者辟兵及鬼,令人不病瘟”。此俗盛行之后,似长命缕也不仅限于五月五日佩戴,而成为人们常用的、蕴含着吉祥寓意的臂饰。如《西京杂记·戚夫人侍儿言宫中乐事》:“至七月七日,临百子池,作于阗乐,乐毕,以五色缕相羁,谓为相连绶。”即汉高祖时的宫人们,编结五色丝缕来作为装饰;同书卷一《身毒国宝镜》亦云:“宣帝被收系郡邸狱,臂上犹带史良娣合采婉转丝绳”。汉宣帝刘询尚为婴儿时,受巫蛊之祸牵连,无辜入狱,臂上尚系着其祖母史良娣的长命缕。这应当也是寄托着祖母希望他能安全长大成人的祝愿。五色缕所寄托的吉祥寓意自汉朝始,历经唐宋,一直延续至今。

除了五色缕,红色的腕绳亦为人们所喜爱。古乐府中便有《双行缠》诗云:“双行纒云朱丝系,腕绳真如白雪凝”。以红丝线系腕的风俗有两种说法,一说认为红色可以辟邪,其功能和五色缕类似;一说认为其源于唐人“月老”的传说,也有姻缘丝(丝者,思也)之称。

图8 宝石雕琢的系臂珠 张安世家族墓M1女性墓主人手部出土。西安考古研究院藏

4.串珠类

还有一类臂饰由各类珠玉串制而成,称为“臂串”“腕串”或“手串”。此类臂饰在新石器时代就有大量出土,如北京市东胡林遗址少女腕部的由7块牛肋骨制成的臂饰即属于此类腕串[7];江苏新沂花厅遗址在M42人骨的左、右前臂骨上则分别有由7颗和11颗玉珠串成的腕串[8];良渚晚期遗址浙江省桐乡新地里遗址死者手腕部位出土有20颗玉珠,也应是腕串①图片摘自浙江省文物考古研究所,桐乡市文物管理委员会.新地里(上、下),北京:文物出版社,2006.。商代臂饰是以环类为主,而周代臂饰则多为腕串。如三门峡虢国墓地[9]、陕西韩城芮国墓地出土了由玛瑙、绿松石、美玉等组成的极其精美的珠玉腕串(图7)②图片摘自:孙秉君,蔡庆良.芮国金玉选粹——陕西韩城春秋宝藏,三秦出版社.2007.186.陕西宝鸡茹家庄墓地则出土了青玉贝腕串;山西侯马上马墓地一中年女性人骨腕部出土3组珠环串饰。从出土情况来看,当时腕串的佩戴并不分男女,虢国墓地国君夫人和国君太子都双手佩戴珠玉腕串;芮国墓地国君佩戴金臂镯,正夫人和侧夫人则都带有珠玉腕串;茹家庄墓地M1男性墓腕饰由13件青玉贝组成,其殉葬妾属墓中也出土同类腕饰。

到了汉代,汉人将此类臂串称为“系臂珠”。《太平御览》卷八〇三所引谢承《后汉书》载:“汝南李敬,少时迁赵相。奴于鼠穴中得系臂珠及珰,悬珥相连。”西汉时代,系臂珠是以各类雕琢过的宝石串成的,且多呈寓意吉祥的动物形态,起着“射魃辟邪除群凶”的作用。考古发现中所多见的,为蹲伏的狮形辟邪瑞兽[10]。史游《急就篇》有:“系臂琅玕虎魄龙”,可知制作臂珠的常用宝石材料是虎魄与琅玕。虎魄,即琥珀;琅玕乃某种珍贵的宝石饰物,考古发现中,可见玛瑙、煤精、水晶、绿松石等材质的串饰。汉代系臂珠最明确的实物,见于西安凤栖原西汉张安世家族墓1号墓。考古人员在女性墓主人的左手腕处发现一串饰件,包括2件琥珀辟邪、1件绿松石鸟、1件珠饰及1件三角形饰(图8)③张安世家族墓所出文物曾于阳陵博物馆进行短期的考古成果展,此为博物馆展览图片。。东汉时出现的系臂珠,又有了以金珠穿成的实例。如1959年湖南长沙五一路延长线9号东汉墓出土的一组系臂珠,出土时位于墓主人右手臂中部,共11件金珠,由四种不同式样的珠饰组成[11]。还有一类系臂珠是以白珠制成,如北京大学藏西汉竹书《妄稽》中描写美女虞士的装饰,有“篡齐白珠,穿以系臂”[12]38之语;南朝陶弘景所著《真诰》描写仙女首饰为“指着金环,白珠约臂”,这里的白珠或是指珍珠一类。手串中国古代最流行的时期当属满清时期,满清贵族不论男女都喜爱戴手串,当时出于避暑驱邪的功能,所选材料主要是香木,用细绳将一个个用香木碹好的数珠子串起来,并在打结处加饰“佛塔”。到了清中后期,手串逐渐脱离其避暑驱邪的功能性,向纯粹的臂饰发展,其象征即是手串的材质从伽楠木等香木,逐渐改为金属、宝石、玉石等珠宝。其后,在基础的仅加饰佛塔的手串之上,又加入其它固定装饰,便形成了清中后期在旗人中所流行的“十八子”。

此外,古人还有在臂上系铃铛的风俗。如梁简文帝《怨诗》中有“黄金肘后铃,白玉案前盘”,即在肘部系有黄金铃铛。《幽明录》中也记载有这样一个故事:“义煕三年,山阴,徐琦每出门,见一女子貌极艶丽,琦便解臂上银铃赠之,女曰感君佳,贶以青铜镜与琦,便结为伉俪。”《祖台之志怪》中还记载有一神怪故事:“有人于曲阿见塘上一女子貌端正,呼之即来,便留宿,乃解金铃系其臂,至明日更求,女却无人,忽过母猪牢边,见猪臂上有金铃。”从故事中可知,臂部系铃似乎男子更为普遍。

图9 玉护臂 牛河梁第三地点9号墓出土

5.大臂饰

图10 羯摩三钴杵纹银臂钏陕西扶风法门寺地宫出土

大臂饰相对比较少见,因手臂被衣服所遮掩,因此大多数臂饰是戴于人的手腕处。其在史前时代服饰制度尚不完备的时期出土过一些,如新石器时代浙江省安溪镇瑶山七号墓中共出土有12件玉镯,其中一件出土时位于右上肢,可以确认为大臂环[13]75。牛河梁第三地点9号墓人骨大臂处也出土有一件臂饰,淡绿色玉,体扁薄,呈半圆弧状,正面磨有数道凹槽,下端左右两侧凸出部位各钻2-3孔,近顶端钻单孔,背面无光泽,上有土渍(图9)①图片摘自辽宁省文物考古研究所.牛河梁红山文化遗址与玉器精粹,北京:文物出版社,1997.。类似臂饰在内蒙古敖汉旗大甸子659号墓也出土过,在美国哈佛大学艺术博物馆也收藏有一件[14],造型都差不多,均为一墓一件,出土于墓主手臂旁边。哈佛的这件呈弧形半圆筒形,两侧各有3个穿孔,应是用于穿绳索或皮带系于臂上的,跟华北一带的架鹰猎手传统使用的护臂很是相似。

随着服饰制度的建立,大臂饰在汉族人的日常生活中几乎已经很少见到。但随着佛教的传入,有一种特殊的宗教臂环值得一提,其在法门寺地宫衣物帐中被称为“随求”,其中羯摩三钴杵纹银臂钏2件(图10),三钴杵纹银臂钏4件[15]227。据学者研究,“随求”,即佛教密宗崇信的随求菩萨,是观音菩萨之变身,系密宗菩萨之一。此菩萨能随众生之祈求而为其除苦厄,圆满众生之希望,故名。随求信仰及其陀罗尼真言的传播,与唐代持明密教传入中土密切相关。持明密教的僧侣宣称,依法受持、书写、携带这些真言陀罗尼即可获得不可思议的功德,于是世人常随身佩带单独书写的咒语,以为护身符。而若将这些咒语“带在头者”或“在臂者”,方有无量功德,可发挥镇恶驱邪、常得安乐的作用。因此,这类出土的“随求”臂钏实际上是用以盛放经咒的容器。在唐宋考古中,多次发现将经咒放置在金属质地的臂钏和下领托当中伴死者随葬[16]。这类“随求”臂环,根据密宗佛像的造型推断,大多是戴于大臂处。

三、臂饰的功能

1.装饰及彰显身份

臂饰最初的功能和所有首饰一样,都是兼具装饰和彰显身份的作用。在新石器时代,墓葬中首饰数量的多寡和制作得精致与否已经和墓主人的身份地位挂钩。例如瑶山墓葬群是良渚文化目前所知出土玉器最为丰富的两处显贵墓地之一,其中瑶山7号男性墓共出土随葬品158件(组),以单件计共679件,是瑶山全部发掘墓葬中随葬品最丰富的一座,其中镯形器便有12件;11号墓是一女性墓,出土有镯形器9件[13]。显示出臂饰在人类社会发展之初,其佩戴数量的多寡与身份的关联要重于与性别的关联,此墓葬群中男性因比女性身份更高贵,故而首饰的数量也更多。此种现象一直持续到周代,像三门峡虢国墓地国君夫人和国君太子都双手佩戴珠玉腕串[9];陕西韩城芮国墓地则是国君佩戴金臂镯,而正夫人和侧夫人佩戴珠玉腕串[9]。秦汉以后,臂饰在汉族地区才成为女性的专属装饰品,在明代开始根据材质区分身份等级。例如《明太祖实录》载:后妃钏镯用金玉珠宝翡翠;命妇钏镯一品用金、五品用银镀金、六品及士庶妻皆用银。

由于臂环有极强的装饰性,因此在古代佳人的手腕上,常是多件环钏组合佩戴,随着肢体动作而相互撞击作响。这一意象也成为诗人描写佳人时常用的绮丽婉约之辞。如谢朓《夜听妓》:“琼闺闻钏响,瑶席芳尘满”;何逊《嘲刘咨议孝绰》:“稍闻玉钏远,犹怜翠被香”;湘东王萧绎《登颜园故阁》:“衣香知步近,钏动觉行迟”等。梁简文帝尤为喜爱这一意象,并进一步将环钏撞击之声与佳人的舞乐之容联系起来,如《听夜妓》:“朱唇随吹动,玉钏逐弦摇”;《新燕》:“入帘惊钏响,来窗碍舞衣”;《赋乐器名得箜篌》:“钏响逐鸣弦,私回半障柱”。

2.压袖

臂饰在新石器时代就得到了极大的发展,但历史步入先秦以后,由于衣裳形制逐渐完备,衣袖对手臂的遮挡日渐严密,因此,臂部装饰相较于新石器时代大大减少。到了汉代,中原贵族服饰的衣袖尤其尚长,人们的手臂皆隐藏在堆叠的衣袖之中,因而臂饰一方面还保留着装饰的作用,另一方面则起着实用的功能,即防止长度远远超过手臂的衣袖滑落,以便露出手来活动。因此,金臂饰在明代又有“金压袖”之称,如《金瓶梅词话》第二十回描述李瓶儿的一身盛妆,道是“腰里束着碧玉女带,腕下笼着金压袖,胸前项牌缨落,裙边环佩玎珰”。

3.作为婚嫁的聘礼

臂饰在首饰门类中属于体量较大的一类,故而附着的财富价值较大,其虽未被纳入官方典制,但在中国古代的婚嫁聘礼首饰中却是非常重要的一个门类。

《奁史》载《东宫旧事》云:“太子纳妃,有金钏二双。”宋代《梦粱录》载民间嫁娶之俗:“且论聘礼,富贵之家当备三金送之,则金钏、金镯、金帔坠者是也。”到了明代,臂饰更是明确成为皇家婚礼中给后妃的“纳征礼物”,如《大明会典》载给后妃的“纳征礼物”,皇后有“金钑花钏一双、金素钏一双、金连珠镯一双”[17]2087,皇太子妃、亲王妃亦有“金钑花钏一双(二十两重)、金光素钏一双(二十两重),金龙头连珠镯一双(一十四两重),金八宝镯一双(八两重外宝石一十四块)”[17]2109,2133。《明史》亦载:“宫中选大婚,一后以二贵人陪,中选则皇太后幕以青纱帕,取金玉跳脱系其臂,不中即以年月帖子纳淑女袖,侑以银币遣还。”[18]1556即在选后仪式中便赠予金玉臂饰为定礼。

在清代旗人的婚俗之中,新人男女订婚之后要下“小定”,即相当于汉族六礼中的“纳吉”。根据清代中后期的京旗旗俗,在下“小定”的时候,男方要派“全福人”将一柄或两柄如意,一对荷包,以及几件金银首饰送到女方家,其中“金银首饰”一般便是簪钗或者戒指、手镯。例如《儿女英雄传》第十二回中,安太太见了张姑娘,要给她补“定礼”,文中这样描述:

安太太带笑答应着,又问公子道:“你们路上匆匆的,自然也不曾放个定。人家孩子可怪委屈的,我今日补着下个定礼罢。”说着,把自己头上带的一只累金点翠嵌宝衔珠的雁钗摘下来,给张姑娘插在籫儿上,说:‘第一件事,是劝你女婿读书上进,早早的雁塔题名。’回手又把腕上的一副金镯子褪下来,给他带上,圈口大小恰好合式,说:“和合双全的罢。”

4.作为财富及馈赠的礼品

臂饰除了作为聘礼,与其他金玉首饰一样,也是情人之间作为馈赠的礼品。汉代繁钦《定情诗》中:“何以致拳拳?绾臂双金环……何以致契阔?绕腕双跳脱……”便表达出两位有情人一次次互赠信物,以表“殷勤”之意;频频指物为誓,以示“拳拳”之心的现实生活情态。南朝齐时,东昏侯萧宝卷为了讨好宠妃潘氏,甚至不惜打破东晋义熙年间(公元405~419年)南亚地区狮子国进贡的一尊玉佛像以获得玉料,为爱妃制作玉钏。①《梁书》卷五十四《诸夷·师子国传》:“晋义熙初,始遣献玉像。经十载乃至。像高四尺二寸。玉色洁润。形制殊特,殆非人工。此像历晋、宋世在瓦官寺。寺先有征士戴安道手制佛像五躯,及顾长康《维摩画图》,世人谓为三绝。至齐东昏,遂毁玉像,前截臂,次取身,为嬖妾潘贵妃作钗钏。”宋《清尊录》中亦载有一则故事:“张氏子以财雄长京师,未娶时过其行钱孙家,孙有女方笄,容色绝世,张目之曰:‘我欲娶为妇。’孙惶恐,张言益确,即取臂上所带古玉条脱,俾与其女带之,且曰择日纳币。”[19]221

臂饰也是上下级之间作为赏赐的礼品或财富。如《太平御览》引《后汉书》云:“孙程等十九人立顺帝有功,各赐金钏指环”。《奁史》引《天直行记》载:“安南国进皇后方物状,有妆金真珠钏一双,金重一两,珠一千颗”等。

金玉臂饰当然也是一种值钱的财富,关键时刻往往可以借此救急。《搜神后记》中载有一则以金钏贿赂阴间小鬼转而还阳的故事:“李除死,其妇守尸至三更,崛然起坐,搏妇臂上金钏,执之还死。妇伺察之,至晓更活。云:为吏将去,多见行贿得脱者,许以金钏,吏令归取,吏得钏便放还。后数日,见钏犹在,妇不敢复着,依事呪埋。”《唐书》中则记载有以金钏换书的故事:“王昭少好学,尝有鬻书于市者,其母将为买之,搜索家财不足其价,惟箧中有金钏数枚,既而叹曰:何爱此物,令吾子不有异闻乎,促令货易此书。”《益部耆旧传》中还记载有“金环葬母”的故事:“刘宠丧母,时乱,坟墓尽发,宠乃矫母命,为家贫无财,惟有手上金环卖,造墓,遂免发掘。”[19]

5.驱邪消灾

在臂饰中,有两类被赋予了驱邪消灾的含义,至今为民俗所钟爱。其一是前文介绍的“五色缕”。其二便是流行于清朝的以香木制成的手串。

香木串也简称“香串”,其最初作为一种小型的“数珠”(大型为一百零八颗)是用以念经时计数的,不过这种功能随着手串脱离宗教用途而逐渐被忽视,取而代之的另一实际用途是驱邪避瘟。香木中最名贵的当属伽楠木,是著名的熏香料,含树脂的伽楠树根或树干经加工后入药,有降气、暖中、暖肾、止痛等作用。因此,佩戴此木于腕上,确实具有保健的疗效。《清稗类钞》中也提到,香串的作用是:“夏日佩之以辟秽。”在清宫档案中,我们也能发现在清中前期,手串作为避暑驱邪的重要物品的记录。如雍正元年六月,即将赴任的河间副将薛凤翼入宫谢恩,在召对时,雍正帝即赏他避暑丹十锭、裕暑丹十锭、裕暑手伽素珠一挂,并且亲切的嘱咐道:“所赐裕暑丹,早起磨水涂鼻孔内,不怕暑气。素珠带手上,日间常闻,你看,朕手现带着。”这里的“裕暑手伽素珠”便应是伽楠木所制。

当然,前文提到了“随求”,因其内装有经咒,也具有同等功能,但其主要是一种宗教法器,并非日常佩戴之物。