凸显建模过程 渗透模型思想

——对许卫兵老师执教《乘法分配律》一课的赏析及思考

郑素珍

(福鼎市实验小学 福建 宁德 355200)

2011年版《义务教育数学课程标准》在课程内容中提出:在数学课程中,应当注重发展学生的模型思想。并明确指出:模型思想是学生体会和理解数学与外部世界的联系和基本途径。就这一简要的几句话,让一线的老师如何在课堂教学中发展学生的模型思想呢?欣赏了特级教师许卫兵执教《乘法分配律》一课,顿感茅塞顿开,许老师的课很好地为我们诠释了模型思想的教学,使笔者对渗透模型思想教学有了更深刻的认识。

一、多层情境,感受模型

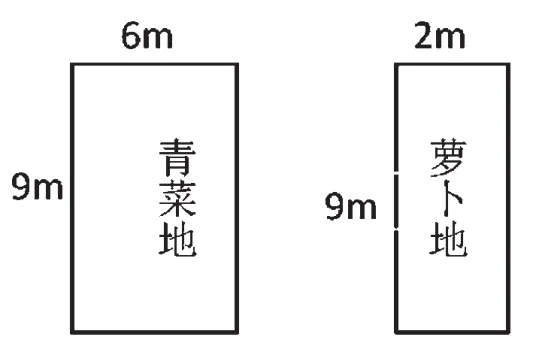

以研究老大的菜地图为例。孩子们,今天的学习我们将邀请老大、老二和老三这兄弟三人参加,他们都是种菜的能手,巧得很,他们的菜地都是长方形。说到这里,你能联想到什么数学知识?待学生说出联想的知识之后,许老师顺势出示老大的菜地图:

看到老大的菜地,你能提出有关面积计算的问题吗?

学生提出问题,并列综合算式计算两块菜地的总面积,教师组织学生交流算法,并板书分算、合起来算两种方法:6×9+2×9,(6+2)×9。接着引导学生比较得数,建立等式:(6+2)×9=6×9+2×9。

情境一的两块菜地都有一条相同长度的边,两个长方形能直接拼成一个大长方形,学生计算两块地的总面积时,在分开算的同时容易想到合起来算,这样通过比较两个算式的得数,建立等式,将分与合的两种思路有机地建立了联系。

二、多层活动,建立模型

1.自建模型

根据算式在方格纸上画出相应的图形:⑴两块长方形青菜地总面积是7×3+5×3;⑵两块长方形玉米地总面积是(6+4)×5。学生活动、展示所画的图形,并解释图形中的数据,展开联想,建立等式:(7+5)×3=7×3+5×3;(6+4)×5=6×5+4×5。

活动一通过从算式回想图形让学生将具有“分”、“合”特征的算式“联想”成两个具有相同长度边的长方形,让学生经历了尝试建立“图形模型”的过程,也是将数学认识从具体经验向理性层面提升的过程。

2.验证说明

上面的几组算式左右都相等,这是偶然的现象,还是必然的事情?你还能举出更多这样的例子吗?学生汇报自己的例子后,教师追问:这样的例子到底能写多少呢?会不会有不符合的例子偏偏我们大家都没有举出来?怎么来解释它们左右是必然相等的?让学生联系乘法的意义来解释。

3.抽象概括

根据以往的学习经验,你能用一个等式将这里所有的等式都包含进去吗?抽象出用字母表示:(a+b)×c=a×c+b×c;教师小结,字母符号是数学的特殊语言,非常简洁且世界通用。

4.解释模型

(a+b)×c=a×c+b×c也可以看成两个长方形的面积和吗?出示图形:

如果它是甲、乙两个长方形的面积和,那么a、b、c分别是图中哪段的长度?

通过举例验证,解释说明,学生更好地实现了抽象与概括,用字母表示乘法分配律也就“呼之欲出”。妙的是根据字母等式联想图形,在图形中解释模型,把学生的认识再次推向深入。

三、多层思考,模型教学

基于对许老师执教一课的欣赏,带给我们一线的教师渗透数学模型思想什么启示呢?

1.数学模型思想的意义

模型思想是2011年版修订课标新增的核心概念,学生对模型思想的感悟通常会经历一个从简单到复杂,从具体到抽象,逐步积累经验、掌握建模方法的过程。建立模型思想的本质是使学生体会和理解数学与外部世界的联系。数学模型思想,即是以数学概念和符号刻画数学结构为内容的,在扬弃一切非本质属性的同时,逐步抽象、提炼出数学结构的思维过程。从广义角度讲,数学的概念,定理,规律,法则,公式,性质,数量关系式,图表,程序等都是数学模型。数学模型有两种表征方式:一是思维表征,它体现在思维过程中,具有隐性特征。比如“乘法分配律”作为一种数学模型,首先是一种思维模型。因为“乘法分配律”表达的是两个数的和同一个数相乘,等于把两个加数分别同这个数相乘,再把两个积加起来,结果不变。二是形式表征,它反映在模型的形式表达中,具有显性特征,也即乘法分配律其实是一种形式模型,表现在乘法分配律可以通过一个a×(b+c) =a×b+a×c这样的字母符号来表示。

2.数学模型思想的教学策略

(1)情境中引入感受数学模型

对于小学生而言,其数学学习的过程,不仅仅是一个形式学习的过程,更多的是经历、体验、探索数学知识产生的过程,是在积累丰富的数学学习经验的基础上,习得数学学习技能与方法的过程,模型思想的发展也不例外。“乘法分配律”是一种高度抽象的数学模型,但它源于运算,所以与四则运算一样,它与现实生活有着密切关系。因此,在教学中突出“乘法分配律”的产生的现实背景,为学生建构“乘法分配律”提供经验支撑,从而很好地拉长数学模型建立的过程,为学生深刻理解掌握“乘法分配律”创造条件。

(2)活动中体验建立数学模型

数学模型的抽象提炼不只限于对某一个问题的分析与归纳,它更应该是在对于同类事件的共同特征进行分析研究的基础上,归纳提炼而成。因此,在引导学生归纳数学模型的教学活动中,一般需要提供多个具有同类数学原型的实际问题,引导学生在解决问题的过程中发现规律、抽象规律、表达规律。

(3)练习中理解应用数学模型

在课堂教学中,当学生基本掌握了相关的数学模型之后,需要引导学生把数学模型推广到一般情况中去,从较普遍的意义上理解数学模型,从而掌握相应的规律性知识。这也是学生体验应用数学模型解决数学问题的基本层次。一般反映在基本练习的设计中。检验学生对数学模型本质内涵是否真正理解的重要方式则是数学模型的拓展应用。

总之,使学生获得数学的基本思想是数学课程的重要目标,而数学基本思想的形成不是一蹴而就、立竿见影的,它需要经历一个从朦胧到明晰,从理解到应用。循环反复的发展过程。唯有让学生亲身经历这样的过程,才能逐步悟出数学知识中蕴含的深刻思想。数学模型思想是数学学习的基本思想之一,需要广大一线教师在小学数学教学中进行适时适度的培养。