晚明版画《水浒》的兴衰及其在日本浮世绘中的“嫁接”

程国栋

木版画艺术是中日两国美术重要的组成部分,二者在艺术表现上各擅胜场,前者在历史上曾给后者的发展带来过重要影响。如果将两者进行比较研究,无疑能更好地把握版画自身的发展规律并推演出更为广阔的历史及文化空间。无论在中国还是在日本,通俗文学题材的版画都曾占据着相当大的比重。这是版画和俗文学共同具有的平民属性所决定的。版画的生存有赖于民间出版业的兴旺,而俗文学的普及也需要借助版画图像的力量。“中国版画史就数量来讲,实际上乃是一部书籍插图史”*周芜:《中国古本戏曲插图史》,天津:天津人民美术出版社,1985年版,第1页。,而“明嘉靖至清康熙正是通俗小说传播的黄金时期”*宋莉华:《明清时期的小说传播》,北京:中国社会科学出版社,2004年版,第3页。。日本的情况也大致如此。在两国通俗文学接收层当中,《水浒传》的影响力和艺术价值又尤其突出,故而与其相关的版画制作活动格外频繁,这些作品在绘刻质量上也较其他题材更能代表各自时空内的整体水平,是理想的研究范本。通过中日《水浒》木刻作品的演变,分析两国版画的总体特色,掌握其生成背后的核心美学思想。

一、《水浒》木刻晚明时的兴衰起落

最早的《水浒传》版画,是庋藏于法国巴黎国家图书馆的《京本全像插增田虎王庆忠义水浒全传》刊本中的插图。据考证,此版插图制作年代的下限应早于著名的《忠义水浒志传评林》版插图,即在万历二十二年(1594)之前。*马幼垣:《水浒论衡》,北京:三联书店,2007年版,第12页。其画面风格古朴稚拙。插增本《水浒传》和评林本《水浒传》小说一样,都梓行于福建建阳地区的私人书坊。建阳一带早在宋元时代就以刻书事业发达而声名远播,有着良好的木版画制作基础。入明后,随着木刻插图艺术的潮流,福建建阳地区率先涌动并发展起来。如果从艺术创作的角度来看,此地的木版画制作手法普遍较为原始,制作水准不高,因而无法代表中国古版画艺术的最高成就。如果历史上的《水浒》木刻仅仅停留在建阳版本这一阶段上,那么其艺术史性质的探索便了无意义。幸而晚明时期城市经济和文化消费的不断增长,促成了“两京十三省,无处不刻书”的盛景,令“无书不图”的文化风潮走向了极致。刻书产业遍地开花,使版画新作品、新风格的诞生成为可能。万历中期以后,《水浒传》小说很快就在杭州、新安、苏州等地产生了更加出色的版本,与之相随的插图面貌也变得愈加精美。

依史料整理的结果,现存制作于晚明时期的《水浒传》木刻小说插图不下于16个版本。*程国栋:《晚明<水浒>人物版画研究》,南京师范大学博士论文2016年,第22-30页。不过真正富有原创性的代表版本只有8个。

版本1:法国巴黎图书馆馆藏建阳刊插增本《水浒全传》(残本,仅存一卷零四叶,万历年间刊刻)。

版本2:德国德累斯顿图书馆馆藏建阳刊《出像水浒传》(残本,万历年间刊刻)。

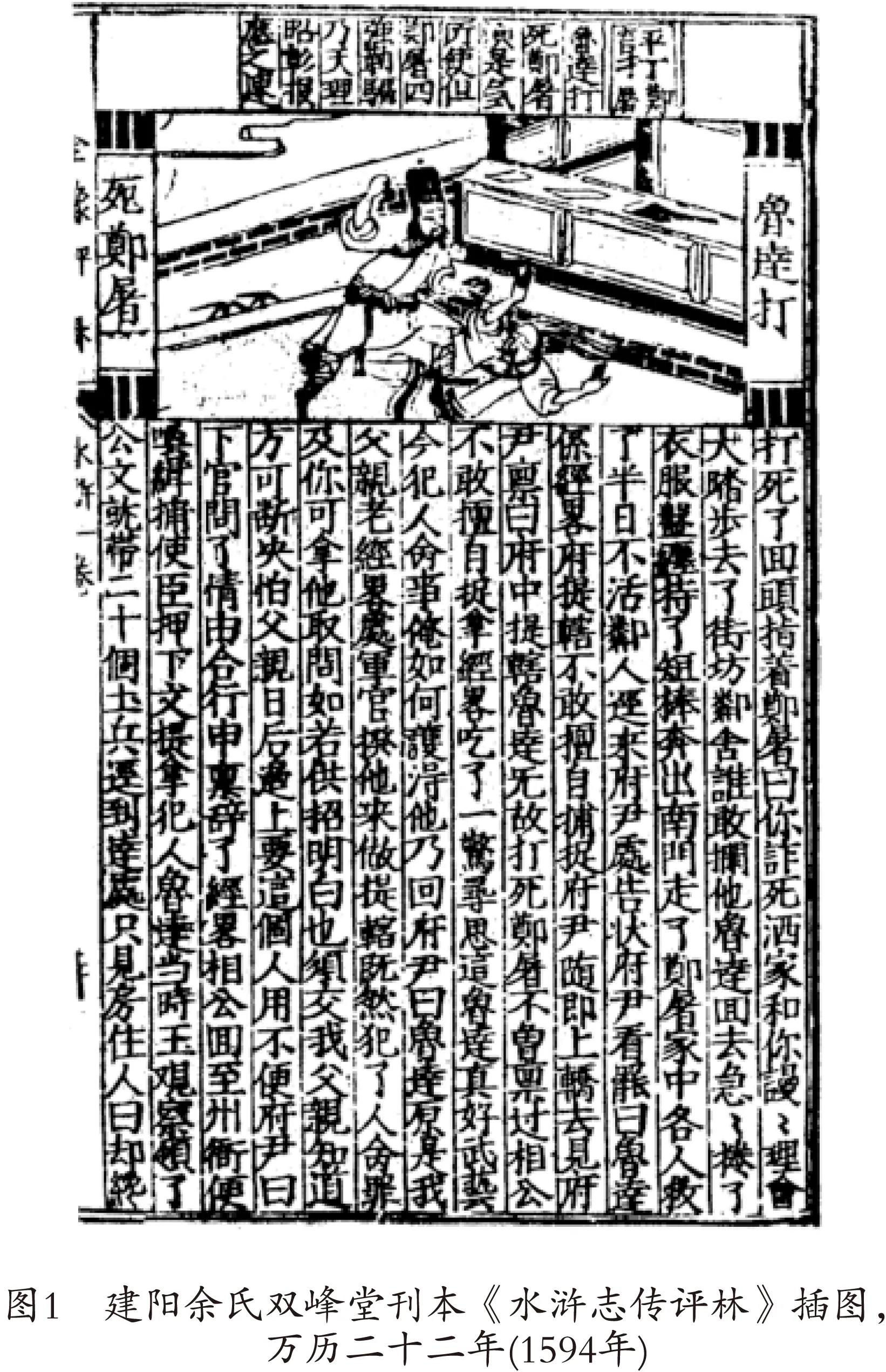

版本3:建阳余氏双峰堂刊《水浒志传评林》(图1)(万历二十二年,即1594年刊刻)。

版本4:富沙刘兴我本《全像水浒传》(崇祯元年,即1628年刊刻)。

版本5:建阳藜光堂刊《全像忠义水浒志传》(崇祯年间刊刻)。

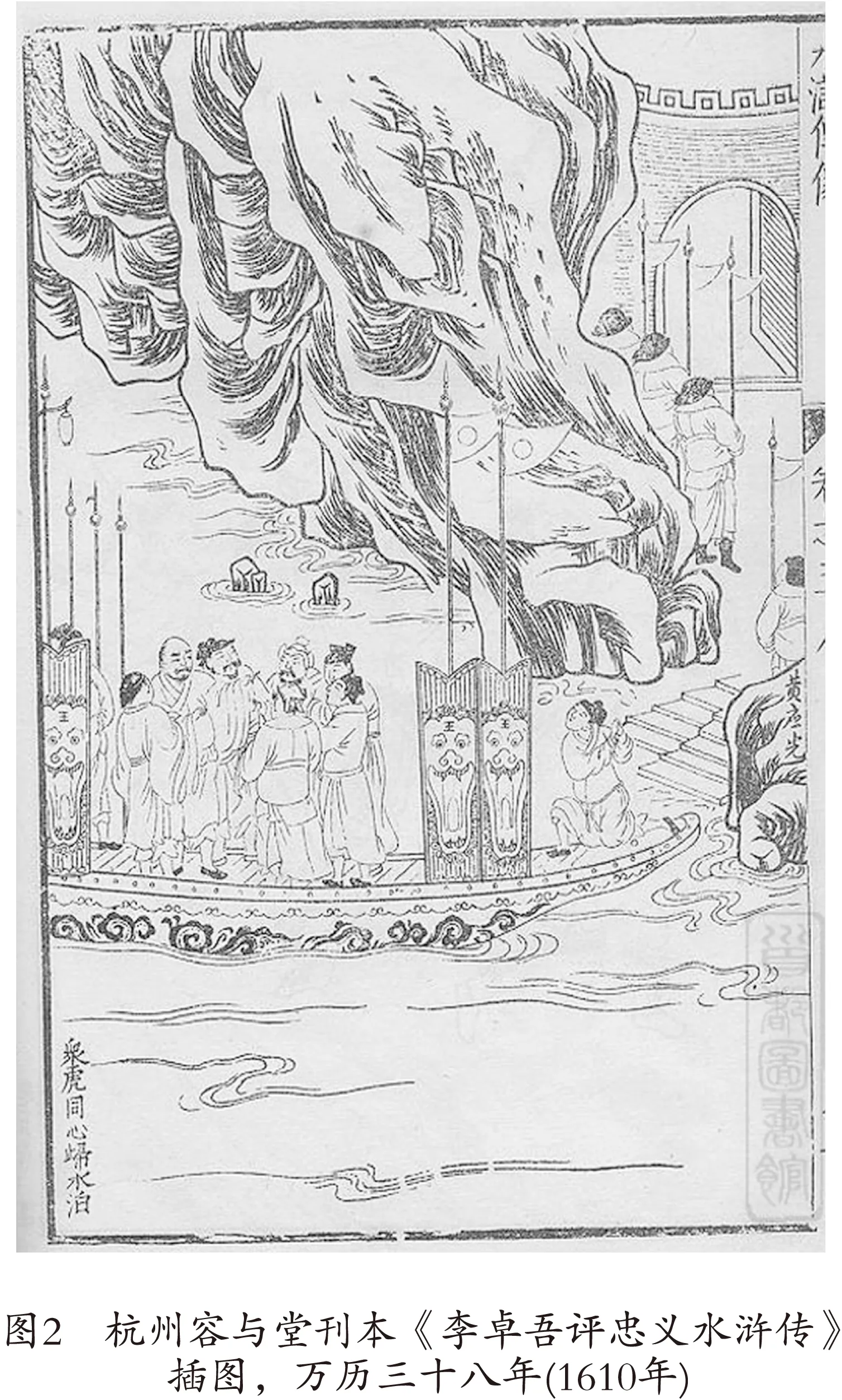

版本6:杭州容与堂本《李卓吾先生批评忠义水浒传》(图2)(万历三十八年,即1610年刊刻)。

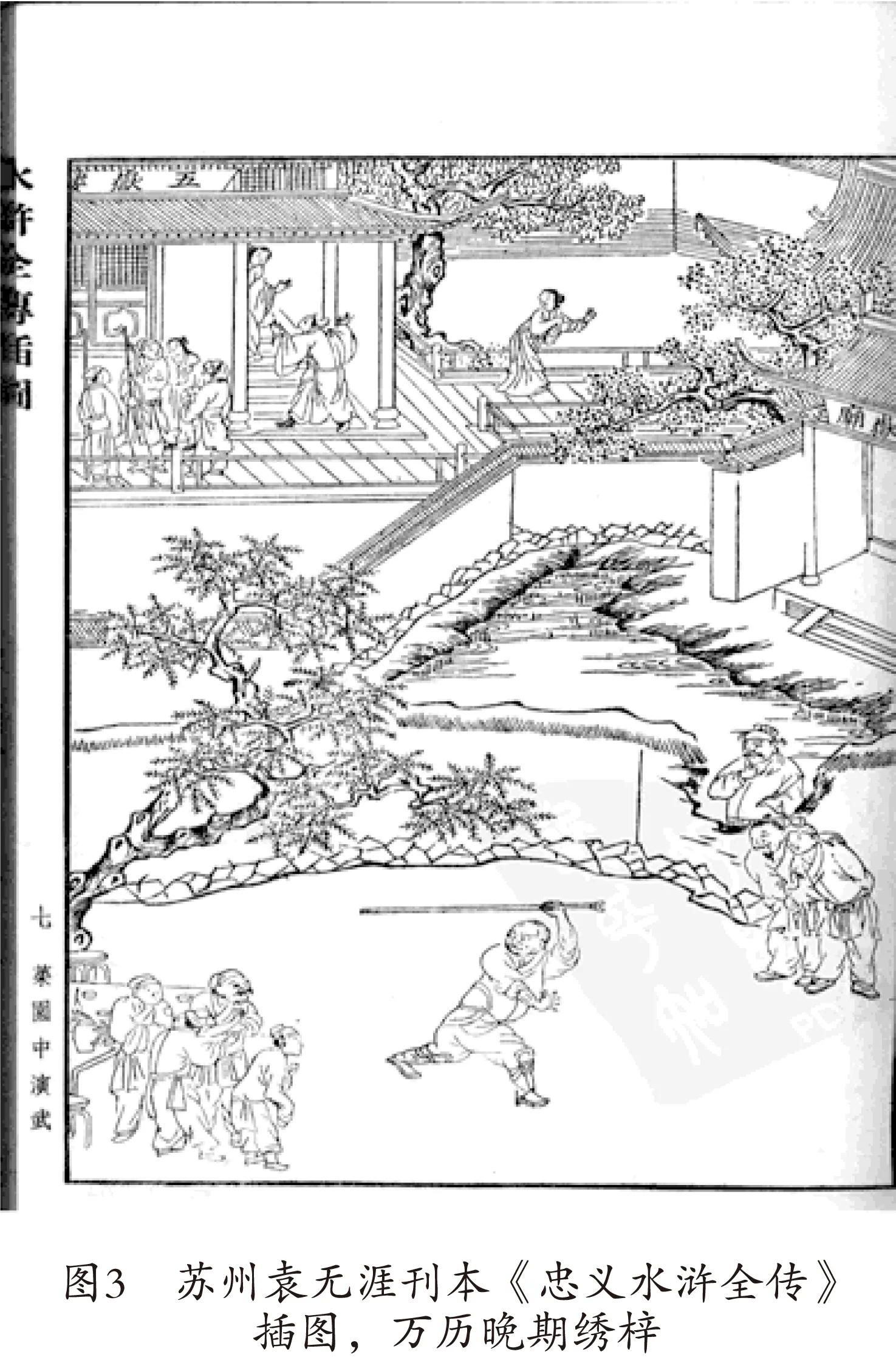

版本7:苏州袁无涯本《李卓吾批评忠义水浒全传》(万历年晚期刊刻)。

版本8:建阳雄飞馆刊《二刻名公批点合刻三国水浒全传英雄谱》(崇祯年间刊刻)。

这8个版本的插图,按版式、风格又可被分成三种类型:

类型一:古拙型。这种类型包括上述的前5个版本,它们集中刊刻在建阳地区,且版式全部为上图下文式或该版式的变体——嵌图式。画面情节与文本的关系极为紧密,图的数量极多,或一页一图,或两页一图。然而绘刻手法也最为粗放。

类型二:过渡型。这种类型只包括一套容与堂本插图。此套插图总共200幅,以回目为图题,与文字分离,置于回首。图量较之建阳诸版虽大为减少,但画面得到了扩展,图像内容随之丰富了许多,绘刻技巧也有了突破性的进步。还有一点值得注意的是,作品中出现了刻工的署名。这是画作艺术价值提升、作者及背后出版商“品牌”意识确立的标志。

类型三:成熟型。这种类型包括苏州袁无涯本插图和建阳雄飞馆刊插图。《水浒》木刻发展到这一阶段,图作数量进一步减少,不再严格按照回目来构思,图文关系也开始松动,画面中不时会出现溢出文字描述的内容,显示出一种“为艺术而艺术”的创作倾向。绘刻技艺则更见精致,“雅化”的意味非常明显,已完全可作独立欣赏之用。和容与堂本插图一样,成熟型的两套作品中间也镌有刻工的名字,刻书商还借小说前文夸耀自家产品图绘得绝妙,性质与现代广告相类。这也足以证明插图制作在当时的出版市场已成为一种重要的竞争手段。

通过上述这三种类型的图像可知,晚明《水浒》木刻总体上经历了一条绘刻技巧由粗至精、图文关系由紧至松、审美趣味由俗到雅的“进化”路线。而古代木版画的复制性和商业性又导致了另一个与“进化”的史实相同步的现象,即《水浒》插图的制作活动混杂着一些不光彩的抄袭行为,其中容与堂本插图和袁无涯本插图是遭翻刻最多的两个版本。面目精雅如英雄谱本插图,很多画面也难掩蹈袭容与堂本作品的痕迹。这种令人遗憾的现象并非只见于《水浒》木刻系统当中,它其实也是晚明中国木刻版画制作普遍存在的一个问题。毋庸置疑这种问题在很大程度上阻碍了当时木刻艺术的继续发展。这其中,提供插图原稿的民间画工社会地位不够高,故而在他们的头脑中没有形成清晰的版权意识;而刻工归根结底只是画工创意构思的执行者,人们不在乎他们手底的图像是否原创,而只关心他们能否将画稿中的线条完美呈现于梨枣。曾有这么一个细节:万历晚期刊刻的袁无涯本插图中有刻工刘君裕的名字,而随后出现的大涤余人序本中的所有插图画面都与其雷同,却也堂而皇之地署着两位刻工的名字:黄诚之、刘启先。考虑到此二人在古版画史上也还是有着一定名气的,既然敢光明正大地翻刻他人作品,说明身为刻工的他们是并不以重复他人作品为耻的。

晚明《水浒》木刻在小说插图体系之外另有一套作品必须予以重视。那便是名画家陈洪绶在崇祯年间创作的《水浒叶子》(图4)。就作品性质而言,它是第一套留下了画稿原创者姓名的作品,以当时市面上流行的文人娱乐工具——酒牌作为载体,从文本的叙事性质中脱离出来,单独描绘了四十位梁山英雄,为后世《水浒传》乃至整个人物版画制作界提供了全新式样;在艺术表现力方面,陈洪绶则凭借着独特的表现力被赋予了小说人物以极强的特性。重要的是这种特性不光来自文本,更来自于艺术家自己,以自身及所包孕着的美学思想、政治立场和对明末复杂社会现实所怀揣的特殊情感。因此这四十帧简洁的作品具备了以前作品难以企及的美感,以至于后来需要配图的诸多《水浒传》新刊本,都未再考虑翻刻像袁无涯本那种更符合插图特点的作品,反而选择将《水浒叶子》中的形象作为卷首绣像。

和木刻版画总体在明末时期迎来艺术制作的巅峰不同,《水浒》木刻则体现出了后续乏力的迹象。这一方面和坊刻普遍急于牟利的心态有关,另一方面则是因政策的急剧转向所致。明末时期国内政局动荡不安,暴乱频发,帝国摇摇欲倾之际,崇祯帝君臣认为各地之所以屡生民变,是因为有《水浒传》“邪说乱世”“贻害人心”*中央研究院历史语言研究所:《明清史料乙编10:兵科抄出刑科右给事中左懋第题本》∥朱一玄、刘毓忱:《水浒资料汇编》,天津:百花文艺出版社,1981年版,第512页。。为了切断底层人民反叛的思想萌芽,崇祯皇帝于1642年下诏“严禁《浒传》”“凡坊间家藏《浒传》并原板,勒令烧毁,不许隐匿”*东北图书馆:《明清内阁大库史料》∥朱一玄、刘毓忱:《水浒资料汇编》,天津:百花文艺出版社,1981年版,第513页。的诏令,从诏令颁布到明亡的这段时间,确实也只有陈洪绶一人顶着压力创作了一套《水浒叶子》。

自打文人士大夫口中的“奇书”变成了统治者眼中的“贼书”,《水浒》木刻图制作自然变得难以为继,很快陷入了沉寂。这种情况在江山易祚之后并未得到缓解。清廷为禁锢人心,颁布了更为苛烈的文化政策,其中也特别强调要禁绝《水浒传》这样的小说。如乾隆十八年《大清高宗纯皇帝圣训·厚风俗》曰:“近有不肖之徒,并不翻译正传,反将《水浒》《西厢记》等小说翻译,使人阅看,诱以为恶。……如愚民之惑于邪教、亲近匪人者,概由看此恶书所致。……不可不严行禁止。……将现有者查出烧毁,再交提督从严查禁,将原板尽行烧毁”*马蹄疾:《水浒资料汇编·大清高宗纯皇帝圣训:卷二百六十三》,北京:中华书局,1977年版,第440页。。直至同治六年,巡抚仍以《水浒传》为“奸盗诈伪之书”,明令“严行禁毁”*东北图书馆:《明清内阁大库史料》(清同治八年江苏省例)∥朱一玄、刘毓忱:《水浒资料汇编》,天津:百花文艺出版社1981年版,第537页。。因而在清一代,我们能看到的一些和《水浒》相关的木刻图像反而多是政治立意完全相反的《荡寇志》人物绣像。这些作品的绘刻手法概莫能出陈洪绶《水浒叶子》的套路。但无论技巧还是人物形象所表现出来的精神,都已大为逊色。直到光绪六年(1880),广东省臧修堂出品了一套《水浒全图》。这是继《叶子》后唯一一种新创的水浒木刻作品,也是《水浒》木版画历史的完结之作。有图五十四帧,每幅二人,专写梁山一百零八将。据卷首刘晚荣序中所言,该作品是出自明代画家杜堇之手。然而将此套版画与杜堇传世人物作品比对得出,彼此间风格相去甚远。且如果真由杜堇所绘,那便意味着此作竟尘封了约四百年之久,着实难以让人信服。最后反观此套作品线描透露出的气息和意蕴,清奇有余而骨力不足的表现力,完全没有晚明木刻黄金时期的水浒图所具备的那种活泼的作风。故而将之归为清人手笔更为合理。

二、《水浒传》在日本的传播及日本《水浒》木刻图的创作

正当《水浒传》和水浒木刻在本国遭受文化专制的毁坏之时,江户时代的日本及时地接受了这部伟大的通俗小说。研究发现,《水浒传》正是在17世纪初东传日本的,其最早记录可以追溯到德川幕府顾问僧人天海僧正(1536―1643)的藏书目录。登陆东瀛的这第一部《水浒传》,即梓行于万历二十二年(1594)的建阳刊本《水浒志传评林》。德川家御用的红叶山文库又分别于宽永十六年(1639)和正保三年(1646)收藏了容与堂本和英雄谱本两部《水浒传》,此信息见于《御文库目录》中。*陈安梅:《水浒传在日本的传播》,《文艺评论》2014年第8期,第162页。《水浒传》传入初期,主要是供贵族和僧侣阶层阅读。关于当时日本的上流阶层为何会阅读《水浒》,据严绍璗先生介绍,如“天海藏”收入《水浒》,乃是为了学习汉语。日本自13世纪后,上至将军下至武士,皆信奉佛教禅宗。17世纪中国的隐元法师将黄檗宗传入日本后,许多寺庙开始采用汉语诵经。由于彼时尚无汉语教科书,而中国的小说又多是以白话文写成,很适合用于学习汉语口语。*严绍璗:《日本藏汉籍珍本追踪纪实——严绍璗海外访书志》,上海:上海古籍出版社,2005年版,第477页。是故《水浒》得以在日本知识界迅速传播开来。

江户中期以后,随着红叶山文库收藏的汉籍陆续翻刻成官版,《水浒传》开始流传到日本民间的文人和学者手中,此后逐渐成为家喻户晓的中国名著。早在享保十三年(1728)时,由岛内学者冈岛冠山(1675-1728)翻译的容与堂本《水浒传》就已经刊行到了第十回。据当代学者安源统计,历史上日本收藏的《水浒》版本至少有十四五种。*安源:《水浒传在日本》,《内蒙古电大学刊》1992年第1期,第5页。那么,日本民众究竟有多喜爱《水浒》呢?据香港中文大学谭汝谦博士20世纪80年代中期的统计结果,《水浒传》的日文译本共达33种。*谭汝谦:《中日之间翻译事业的几个问题》,《日本研究》1985年第3期,第86页。在翻译过的中国古代文史哲著作中高居榜首,超过了第2名的《三国演义》一倍有余。其中1660―1867年间出版的日译本就有16种之多。*谭汝谦:《中日之间翻译事业的几个问题》,《日本研究》1985年第3期,第86页。日本民间对《水浒》的痴迷还不光表现在对中文原本的多次重译上,在中国故事的基础上进行加工改造而成的“翻案小说”也是层出不穷。直接改编自《水浒》的,如建部绫足的《本朝水浒传》、泷泽马琴的《倾城水浒传》等作品,据统计不少于11部。*安源:《水浒传在日本》,《内蒙古电大学刊》1992年第1期,第7页。这些再加上明显受过《水浒传》影响的小说,如泷泽马琴的另一部鸿篇巨制《南总里见八犬传》,总共加起来就超过了20部。*李树果:《水浒传对江户小说的影响》∥陆坚、王勇主编:《中国典籍在日本的流传与影响》,杭州:杭州大学出版社,1990年版,第171页。有了众多的文化认同因素,《水浒》木刻艺术在日本的延续和发展也便成了顺理成章之事。和晚明时代的中国一样,小说如果想要出版,就必须借助绘画的力量,*[日]藤悬静也著,李健译:《增订浮世绘》,北京:中国美术学院出版社,2014年版,第9页。否则将得不到市民的欢迎。

回溯日本《水浒》木刻画制作的发展历程,大抵也是从小说插图开始,再进一步演变为独立创作的。在17世纪至18世纪中期传播的时间里,图像的制作还没有真正开始。这可能与中国通俗文学作品在日本民间尚未完全普及开来有关。但此后随着江户地区文化出版业的日益隆盛,水浒版画的制作热度迅速提升,终于在18世纪后期至19世纪上半叶产生了一批令人惊叹的作品。它们主要包括:

(一)《水浒画潜览》图(东京国会图书馆藏)

这是日本最早的《水浒》题材绘本。系江户名绘师鸟山石燕于安永六年(1777)所作。该本共计3卷3册,有图26枚。图像版式为双页连式。

(二)《梁山一步谈》《天刚垂杨柳》插图(东京国会图书馆藏)

这套版画诞生在宽政四年(1792),是依附于山东京传(1761-1816)所作黄表纸《梁山一步谈》(三卷)和《天刚垂杨柳》(三卷)的插图作品。作者为北尾重政。画面版式为三枚绘。

(三)《稗史水浒传》插图(早稻田大学藏)

此套插图作者为歌川国芳,因所属小说刊本共计20编80卷40册,头6遍初刊于文政十二年(1829),余下至嘉永四年(1851)才陆续刊行完毕。故制作时间跨度较长。画面版式为上图下文。

(四)《新编水浒画传》图

作者为葛饰北斋,所附文本初刊于文化二年(1805),至天保九年(1838)刊行完毕。此套版画篇幅最多,流传也最为广泛。

(五)《通俗水浒传豪杰百八人之一》系列版画

该作系歌川国芳于文政十年(1827)开始创作的水浒画作品,共计75幅。在浮世绘史上享誉甚高。

(六)《绣像水浒铭铭传》(东京国会图书馆藏)

此作系歌川国芳弟子月冈芳年于庆应三年(1867)所作,共计36幅,专写梁山英雄形象。

基于中国的舶来品版本齐全,江户时代早期的《水浒》画制者是有着丰富的参考来源的。通过艺术表现对比,可知早期的木刻受《水浒叶子》的影响更多一些。譬如日本宝历七年(1757)至宽政二年(1790)刊行的冈岛冠山译本《通俗忠义水浒传》中的插图,就是对清顺治十四年(1657)刊《评论出像水浒传》中所附《水浒叶子》人物绣像的再现。我们再看鸟山石燕(1712-1788)于安永六年(1777)所绘的《水浒画潜览》中的梁山英雄的形象,也明显有袭自《水浒叶子》的痕迹。就连大画家葛饰北斋,在执笔创作《新编水浒画传》卷首绣像时,也毫不掩饰地从《水浒叶子》处吸取养分。如“鲁智深”和“史进”两幅作品上面的赞语,就原封不动地照搬了老莲的文字。直到19世纪,明治十六年(1883)东京柏悦堂刊行《金圣叹评第五才子书水浒传》,其插图仍然显露着和老莲笔下水浒人物的承继关系。这种现象背后的根因应当在于,当艺术的低级形式和高级形式都摆在学习者面前时,他们必然会选择模仿看上去更为悦目的后者。且在江户浮世绘版画兴盛之前,日本版画的艺术根基就已经很深厚了,*[日]藤悬静也著,李健译:《增订浮世绘》,北京:中国美术学院出版社,2014年版,第39页。像《水浒志传评林》本中那种较为稚拙的插图很难入得了经验丰富的绘师们的法眼。

当然,如果只是一味模仿,而不注意探寻适合本民族审美性格的艺术表现形式与技巧的话,日本的木刻版画也就不会发展成为一种世界性的艺术了。江户时代的木刻制作,和浮世绘艺术的崛起是密切相关的。*[日]藤悬静也著,李健译:《增订浮世绘》,北京:中国美术学院出版社,2014年版,第36页。此二者可谓相辅相成,没有浮世绘这一包罗了社会万象、代表着日本世俗美学精神的绘画形式的确立,便没有其版画异军突起的条件;反过来若无版画媒介高效的复制功能,浮世绘也将无法迎来自身的全面辉煌。而日本奉献给世人的最优秀的《水浒》版画作品,也正是出自两位活跃在浮世绘黄金时代的顶级绘师之手。

首先,在日本文化二年(1805),由文豪泷泽马琴和高井兰山合译的《新编水浒画传》开始刊行,此版《水浒》分18函共90卷,直至天保九年(1838)方才出齐。*吴双:《日本水浒绘本的审美诠释》,《安徽文学》2016年第7期,第66页。它和过去版本最大的不同,就在于采用了“绘本”这一形式,图画在书中占据了极大的分量,从而更能俘获平民的眼球。担纲制图工作的绘师,就是大名鼎鼎的葛饰北斋(1760-1849)。北斋在浮世绘史上以精力过人著称,此作全篇画幅就超过了300幅,其中绝大多数为双页整版式的构图,画面繁缛精细,却无一幅潦草应付,恰好反映了“画狂人”异常旺盛的创造力以及一丝不苟的创作态度。更为难得的是,葛饰北斋的作品首度脱离了水浒木刻图中国式的美学趣味,成功走出了个人化及民族化的一条道路:他的水浒图线条劲利,波磔顿挫鲜明,极富力量感;人物形象、装扮、背景建筑、山水树石等等,则是一种融合了中国元素和大和风情的产物,显得别有一番意趣;人物动作夸张、场面构思宏伟,并且常常借助一些风雷水火的特效描写来传递出激烈不安的动荡感;关于小说内容中一些经典的打斗情节,北斋往往还采用聚焦放大的手法加以表现,以增强对观者的感官冲击。种种特点,都非常符合《水浒传》波澜壮阔的叙事风格和发扬蹈厉的精神取向。所以此作的存在对《水浒传》在日本的传播起到了推波助澜之功,也给水浒浮世绘创作带来了深远影响。

而后与北斋的《新编水浒画传》不分轩轾的另一部作品,是歌川国芳(1797-1861)的《通俗水浒传豪杰百八人之一》系列。国芳生平素以武者绘见长,此套水浒版画是他的成名作,发表于文政十一年(1828)。*潘力:《浮世绘》,石家庄:河北教育出版社,2012年版,第168页。如果说北斋的作品在黑白领域内开创了《水浒》风格的日本式样,那么国芳作品的最大意义就在于使《水浒》世界第一次变得缤纷多彩:他利用浮世绘版画艺术在18世纪凝结成的最高级形式——锦绘来描绘梁山英雄。锦绘是日本版画在吸收中国套色木刻养分的基础上不断创新突破的成果,因为画面精美如锦缎而有如是称谓。*[日]藤悬静也著,李健译:《增订浮世绘》,北京:中国美术学院出版社,2014年版,第101页。日本艺术史家藤悬静也先生曾指出,锦绘的发明和当时“摺物”版画的流行有着重要关系。摺物一开始并不以营利为目的,仅仅是收藏家的个人爱好,作为新年礼品或代替名片之用。后来摺物日渐盛行,引发民众竞相制作。因为在制作上不惜工本,所以效果都非常精美。这便刺激了锦绘的发明。*[日]藤悬静也著,李健译:《增订浮世绘》,北京:中国美术学院出版社,2014年版,第102页。另外,江户时期出版商之间的竞争也嫁接促进了锦绘的发展。*[日]藤悬静也著,李健译:《增订浮世绘》,北京:中国美术学院出版社,2014年版,第145页。由这样的因素催生出来的艺术,必定要在视觉上极尽炫目之能事,歌川国芳创作的锦绘水浒浮世绘即是如此。

和之前的日本《水浒》图相比,国芳之作是第一套与小说完全分离了的独立版画。和葛饰北斋的《水浒画传》图相比,国芳在线条运用的丰富性上似落下风,却也别具粗豪生猛的趣味。他对于人物性格深度的刻画也不如北斋。但反过来看,也因为其大刀阔斧式的构想而使这些英雄获得了独一无二的阳刚之美,令人过目难忘。在他的笔下,水浒英雄们或衣着华彩绚烂,或袒露着强健的肌肉,表情目疵欲裂,似乎隔着纸都能听得见他们的怒吼。《水浒》画发展到他这里,原本贯穿于小说中的那种狂放气息才得到了最极致的释放。据美术史家稻垣进一描述,生活中的国芳本就是一个性格豪爽、不拘小节的江户人,他好着奇装异服,挥金如土,还常常帮助消防队的朋友扑灭火灾。*[日]悳俊彦、稲垣進一:「国芳の武者絵」,東京:東京書籍,2013年版,第212页。所以《水浒》题材无疑和他的秉性是极为投洽的。借此他可以尽情地展开自己卓越的想象力,把自己的人格也沉入到艺术创作当中。加之当时德川幕府奉行保守主义的统治政策,阻碍了江户城市文化经济的自由发展,使得民怨滋生。国芳这一批水浒豪杰主题画作的推出可谓切中时势,满足了市民阶层关于英雄与反抗的想象,替他们排解了胸中的抑郁不平之气。难怪此作甫一问世,便博得了江户庶民的一至喝彩。“武者国芳”的名号也由此确立。此后《通俗水浒传豪杰百八人之一》系列火热不减,一直持续到了天保年中期。有意思的是,国芳笔下有很多水浒英雄身上都有华丽的刺青,这一点令当时众多的青年男子为之着迷,于是周身刺青在他们中间迅速流行开来,成为江户晚期颇受关注的一股时尚潮流。*[日]悳俊彦、稲垣進一:「国芳の武者絵」,東京:東京書籍,2013年版,第182页。这也反映出通俗文学题材的美术创作与大众文化之间千丝万缕的关系。

《水浒》浮世绘的创作成就了“一勇斋”歌川国芳的画名,而歌川国芳的作品也使这部文学巨著在日本的声名进一步得到了提振。

三、结论

通过对比中日两国的《水浒》木刻版画制作,我们又能够发现什么?

首先从时间上看,中国的《水浒》木刻画高峰期为16世纪末至17世纪上半叶,而日本的《水浒》木刻画则集中在18世纪晚期至19世纪。其次,从画面上看,中国的《水浒》木刻画全部为单色,因为从明末开始《水浒》小说就已受政策压制,故而相关的版画制作未能等到后来套色版印等高级手段的出现,艺术表现力也就未能得到最大限度的创新。而日本的作品既有黑白墨印,也有多色套印。再者,在制作方面,中国的作品虽然由最初建阳刊本插图时期那种极为有限的表现空间努力拓展到了单页整面形式,但相比日本作品仍然显得局促不少。如最精美的袁无涯本插图,其版框高为21.3厘米,宽14.5厘米,而日本葛饰北斋的《新编水浒画传》图,则大多运用了双页连式构图,几乎是原本插图的两倍大小。歌川国芳的《通俗水浒传豪杰百八人之一》系列为大版锦绘,长宽分别达到了38.2厘米和26.6厘米。构图越宏阔,则表现的内容无疑也就越多、艺术处理也就更富有余地。还有,中国成熟型的《水浒》图作品和本民族传统的白描艺术表现有密不可分的关系,显得优美洗练,“柔”大于“刚”。而日本的以葛饰北斋和歌川国芳为代表的水浒画作以豪纵为美,手法铺张、情感激烈,雄肆有力,似乎和《水浒传》里快意恩仇的故事内容更为贴切。最后,中国的《水浒》木刻图只有《水浒叶子》一作留下了画稿作者的名字,而日本的作品全部署有作者姓名。

上述情况,至少能说明以下几点:

第一,中日两国《水浒》木刻版画之间的关系是接续性的。但后者对前者不是简单的传承,而是一种成功的移植,这里笔者用“嫁接”一词来形容。因为日本的水浒木刻在总体上形成了自己的风格。日本在对《水浒》文本的接受过程中兼而吸收其木刻版画的艺术养分固然是事实,但其个别作品在视觉冲击力上比晚明的大多数版本更胜一筹也是事实。笔者在做出这一论断时并未觉得有什么难堪。毕竟,明末清初恶劣的政策对艺术的打击是致命的。从艺术发展的角度上看,中国的《水浒》画发展是伴随着坊间版刻的初兴而起的,贯穿了木刻技艺的发展历程。而日本《水浒》画异军突起之日,浮世绘版画技术水平已臻完备。那么,后来者居上难道不是理所应当?日本浮世绘版画能在江户时代中期以后迎来全面辉煌的原因,除却本国艺术家的不懈探索,当然还包括对中国木版画艺术成果的孜孜学习。而且,如果没有对我国文化经典的热爱,更优秀的《水浒》浮世绘作品也就无可能产生了。

第二,在中国,版画的供稿者更多的还是民间那些名不见经传的画工,占据了文化制高点的文人画家们大多看不起作为俗文化而存在的木刻制作,而他们的审美偏好又是文化市场的供应方所不得不优先考虑的。这导致了包括水浒图在内的版画制作的一个重要倾向,即愈往后发展,在艺术表现上就愈朝着文人阶层欣赏的口味靠拢。于是我们就看到了木版画的“雅化”趋势,在《水浒》图像谱系中尤其以英雄谱本插图的出现和《水浒叶子》的全面统治为典型事例。因此,刻工们竞相以雕刻的线条纤柔秀丽为荣,而不以抄袭前人图稿为耻。优秀刻工的名头反而比画稿人更响亮。与之相对,日本浮世绘系统中不存在审美趣味为文人雅士所左右的问题,因浮世绘这种艺术本来就是属于广大市民阶层自己的艺术,所以《水浒》图的构思制作在日本是活泼而独立的。加之当时的日本早已是一个由武家政权统治的国家,武人的意识形态和价值取向给国民心理造成了潜移默化的影响,“忠义”“尚武”“蛮勇”等精神习气弥漫于社会中间,使得日本的水浒图像更倾向于直接淋漓地描写暴力世界。

第三,透过《水浒》木刻艺术这扇窗口,我们还得以窥见了一个全局性的问题。在晚明时代的中国,木版画内部辗转抄袭的现象始终普遍存在。而在日本很难找到这种例子,因为这事关画师的声誉。江户时代浮世绘界的竞争非常激烈,推陈出新,与心系市场的出版商通力合作,尽力创造出俘获人心的图画,可以说是每一位绘师的职业理想。所以在以葛饰北斋和歌川国芳作品为代表的《水浒》画中,无不闪耀着可贵的独创精神。当然,受众的尊重与支持,也是创新精神能否保持并发扬下去的关键。就这一点而言,中国古版画画工们的处境确实比日本绘师们受限制得多。他们混迹于书坊,苦心营构着一幅幅画面,结果竟没有几个能在作品中留下个人的姓名。诚然,晚明以来的中国木版画艺术所达到的巅峰是文人的审美意趣所促成的。但在镜子的另一面,由文人主导的美学思想,在全面渗透进入了木版画制作领域以后,等于进一步蚕食了民间艺术的生存空间,剥夺了职业匠人应有的声誉。试想,如果陈洪绶没有才名和供职于大内的经历,而只是一位单纯的版画师,他和他的《水浒叶子》,还会有如此大的影响力?

21世纪以来,关于中国明清版画和日本浮世绘版画的比较研究在国内不断涌现,其中也不乏专门对比两国《水浒》题材作品的论文。但它们似乎都刻意回避了两国作品究竟孰高孰低的这一重要问题。笔者的观点是:按照时间和文学传播的逻辑角度来看,两者应该是一种接续关系,所以日本艺术家在“有选择地”吸取中国作品的养分之后,发挥出了本民族的艺术精神和特色,从而使《水浒》版画的面貌变得非常丰富,也极具表现力。这一点是中国早期的建阳刊本水浒插图所无法与之相比较的。当然,这一论断绝不意味着它可以被放大为:中国古版画艺术的总体水平要低于日本。如果拿晚明价值最高的袁无涯本插图和陈洪绶原版《水浒叶子》与葛饰北斋或歌川国芳的作品相对比,则各有千秋,甚至陈洪绶的作品在艺术气息上还更饶意趣。如果我们站在文化的大局上审视,就定能感受到日本《水浒》版画的大放异彩非但没有抹杀中国作品的光辉,还帮助《水浒》这部通俗文学巨作实现了“涅槃”。所以它应当是中日两国共同的财富和骄傲。