功用角色下藏缅语复合名词词义理据探析

张云峰

(阜阳师范学院 文学院,安徽·阜阳 236000)

所谓词义理据就是指词语构成的道理和依据,即事物、现象等得名之由。作为现代汉语词汇主力大军的复合名词,以往学者在探寻其理据时常常以词与其构成成分之间的语义关系作为切入点,但碍于语言的历时变化,一些词语的理据性已变得模糊不清,踪迹难觅。运用生成词库理论物性结构,不仅能合并、简化语义理据,快速把握词义,而且还能促进不同语言间词汇语义的比较研究。生成词库理论于1991年由美国著名计算语言学家Pustejovesky最早提出,该理论立足于词汇的衍生性,认为词汇的语义信息涵盖物性、论元、事件、词汇承继等四大结构层面,而物性结构是重心所在,涉及功用、施成、形式、构成等四大属性角色[1],其几乎囊括了名词所涉概念的方方面面,不仅极大地丰富了名词的语义内容[2],更重要的是,为理解复合名词的词义提供了理论支撑。

一、功用角色与复合名词词义理据

作为物性结构四大属性之一的体现者,功用角色主要就是描写对象的用途和功能,常以动词性成分出现,功用角色一般又可以分为直接功用和间接功用两种类型,前者倾向于物体和人的关系,即某物对人们有何功能,如“食物”的功用就是“吃”;后者则着眼于物体本身,即人们利用某物可以做什么,如“剪刀”的功用角色就是“剪”。[3]直接也好,间接也罢,但它们都与人(社会)有着密切的联系,因此在语言造词中,其自然是人们想到的依托对象。功用角色作为复合名词的词义理据较为常见,只不过理据的显潜形式有所不同罢了[4],如汉语的“保温杯”“理事”,理据都是功用角色,前者直接用功用修饰限定名词所指事物,即“用来保温的杯子”,清晰明了,称之为显性理据,一般表现为词义与语素义之间关系较为紧密,具有直接对应性,让人一目了然;后者则以功用转指与其相关的人或事,即“管理事情的(人)”,理解时需绕个弯儿,故称之为潜性理据(或隐性理据),也就是说词义同语素义之间虽有一定的联系,但比较隐晦,不易察觉,从字面看已不具有直接对应性。[5]与汉语类似,藏缅语也存在大量以功用角色作为词义理据的复合名词。

(一)功用角色与复合名词显性理据

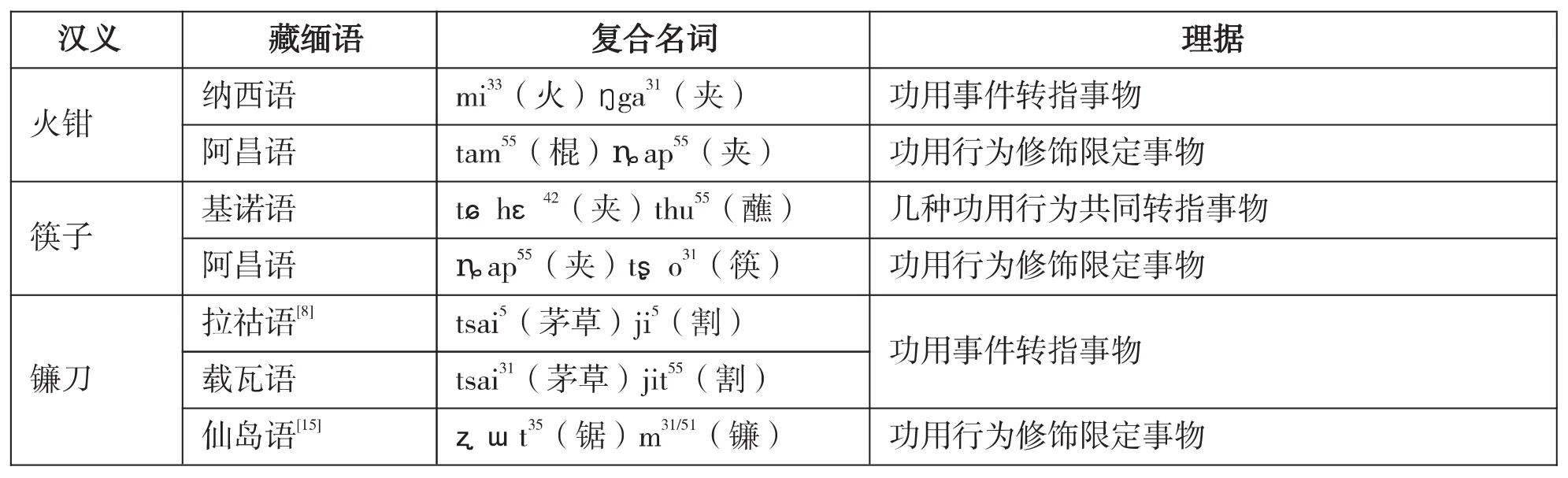

作为复合名词的显性理据,功用角色主要出现在“功用+事物(中心)”或“事物(中心) +功用”两种结构中,以修饰性身份出现。就具体复合名词而言,功用角色又可分为两种类型即功用行为和功用事件,前者主要表现为动词,后者则主要表现为动宾(宾动)短语。

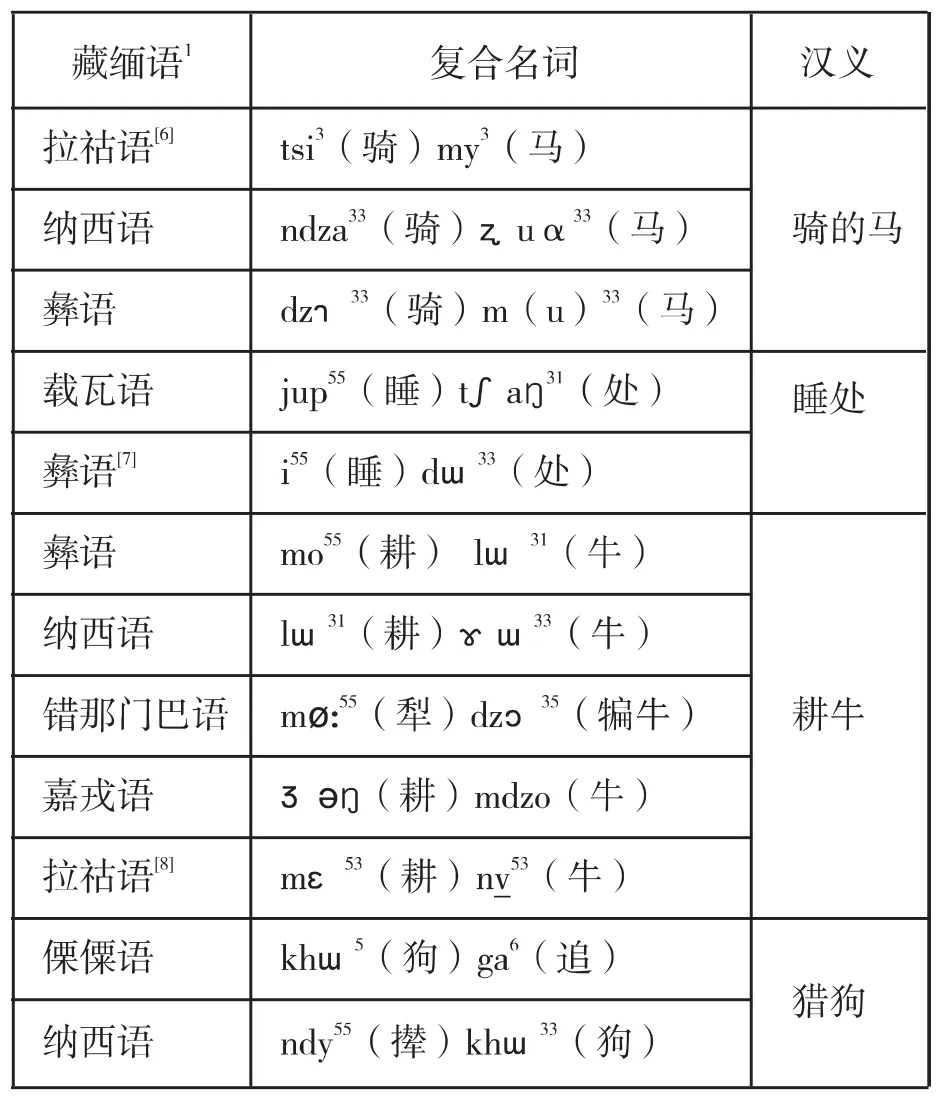

1.功用行为修饰限定事物

此种复合名词,词义一般理解为“(用来)X(表功用的动词)的Y(事物)”,如“睡处”就是“睡觉的处所”,但有时也需填充、完善一些内容,理解为“(用来) X(Z) 的Y”,其中“Z”为补充丰富物,如“耕牛”就是“(用来) 耕(X) 地 (Z) 的牛 (Y)”,这里的“Z”就是“地”。

?

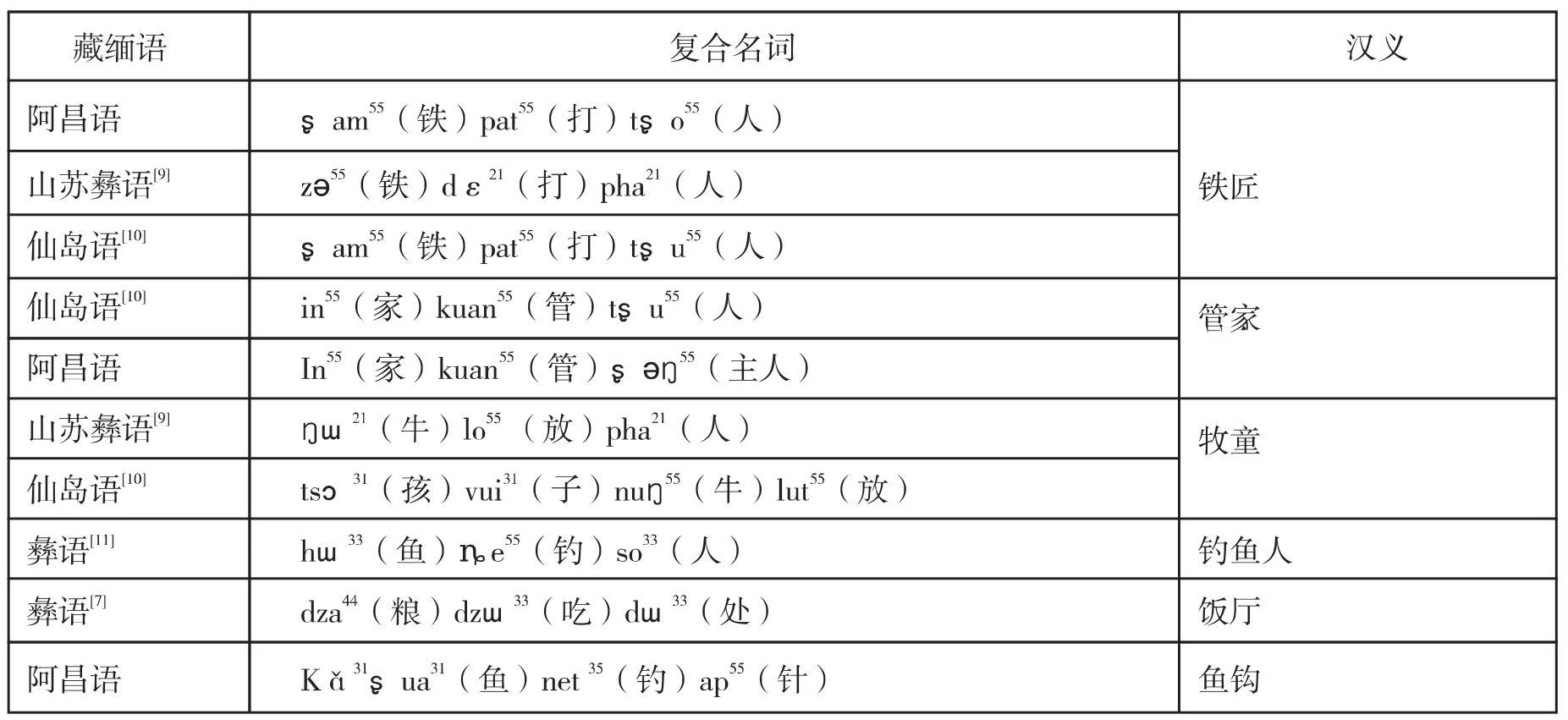

2.功用事件修饰限定事物

此种名词的内部结构往往比较复杂,具有多层性特点,拿“铁匠”来说,不少语言如阿昌语、彝语、仙岛语等都是先由“铁”和“打”形成功用事件“打铁”,然后再修饰中心语“人”,从而形成多次组合。

?

上述复合名词都属于偏正关系,作为“偏”成分的功用行为或事件大多居前,戴庆厦认为:“这与藏缅语是‘宾动式’有关”,“由于动词、形容词的界限不是能截然划清的,因而有些具有形容词、动词双重词性的词(有的甚至在意义上偏重于形容词)修饰名词时则以动词对待置于名词之前。”[12]

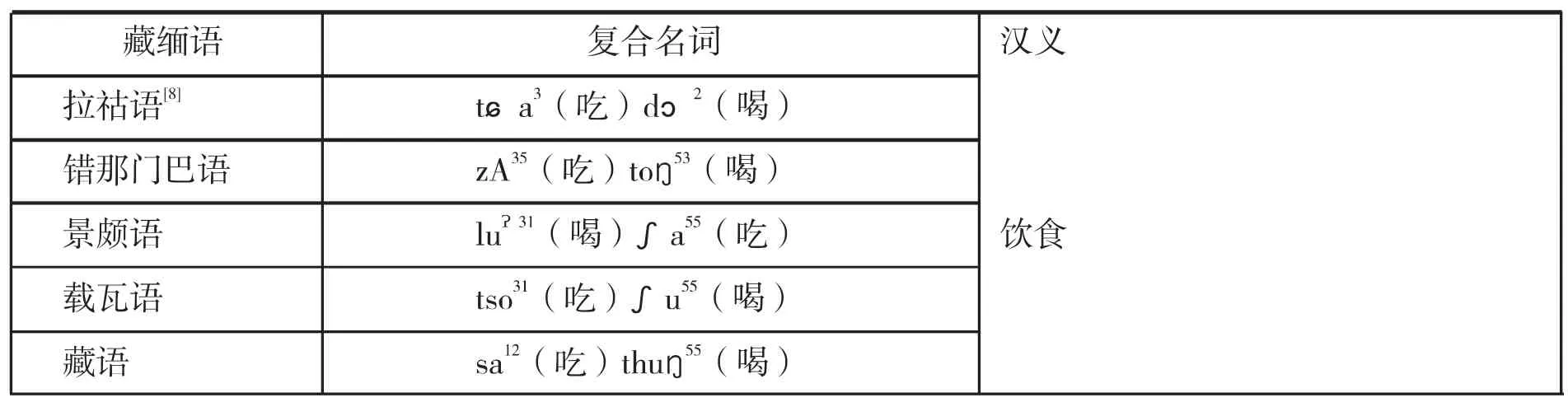

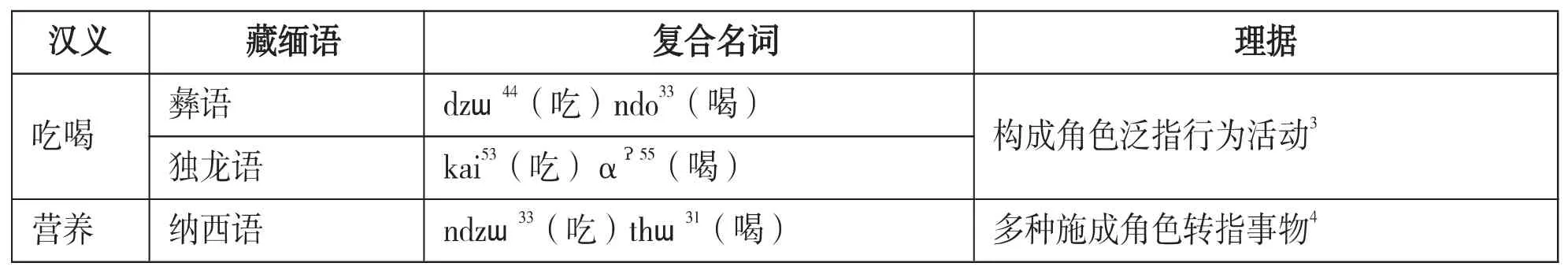

(二)功用角色与复合名词潜性理据

作为复合名词的潜性理据,功用角色以转指事物为常,与显性理据类似,其在具体复合名词中也有两种不同的表现方式:一是功用事件转指,多由动宾(宾动)短语实现,这种方式在藏缅语中尤为突出;一是几种功用共同转指,多由几个动词并列复合而成。

1.功用事件转指事物

?

2.几种功用共同转指事物

?

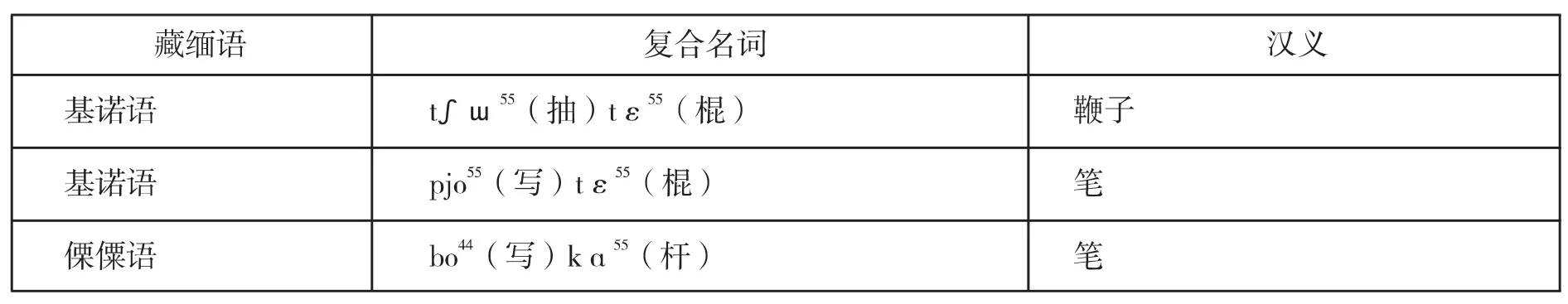

实际上,有些复合名词的语义理据具有多元性,除了功能外,还具有类推、比喻等其他因素,从而造成语词本身的丰富复杂性。如“鞭子”和“棍”都是用来“抽、打”的,功能相似,而“笔”与“棍”“杆”则形体相似。

?

二、藏缅语功用角色理据的类型差异

藏缅语绝大多数民族中以功用角色作为理据的复合名词基本上“大同小异”,即所谓的类型共性和差异,“大同”固然是我们极力寻求的目标,但其间“小异”更是不容忽视。

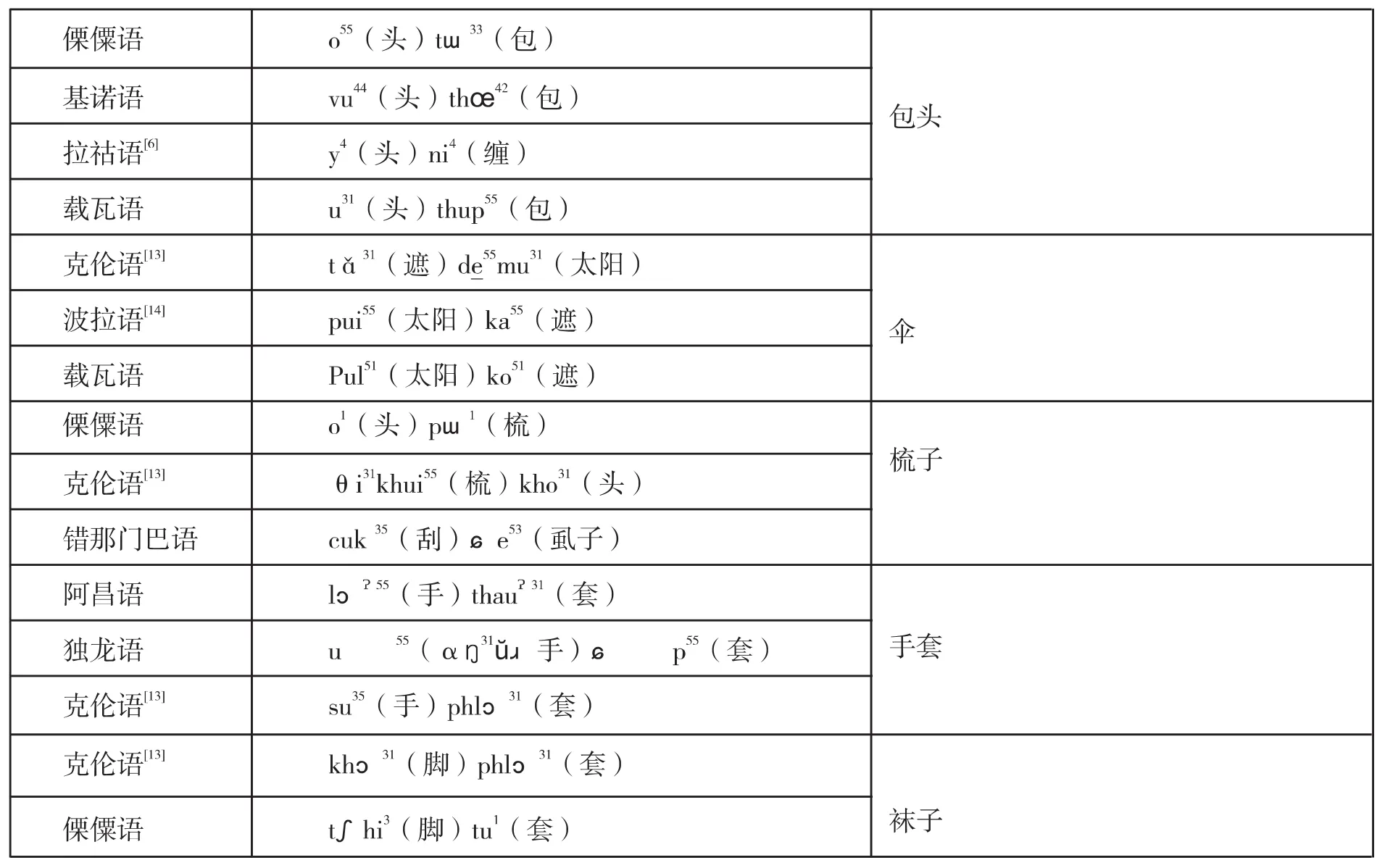

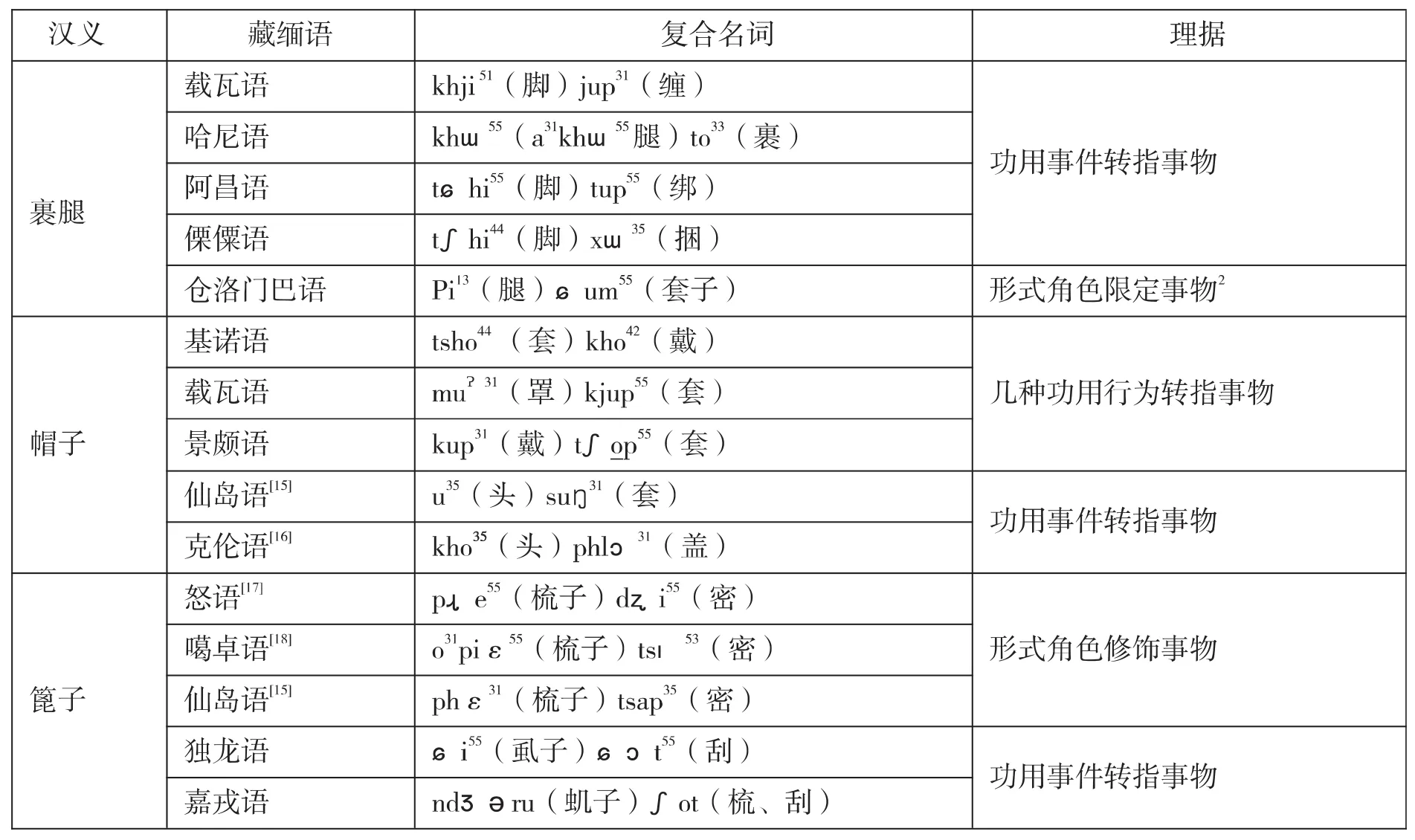

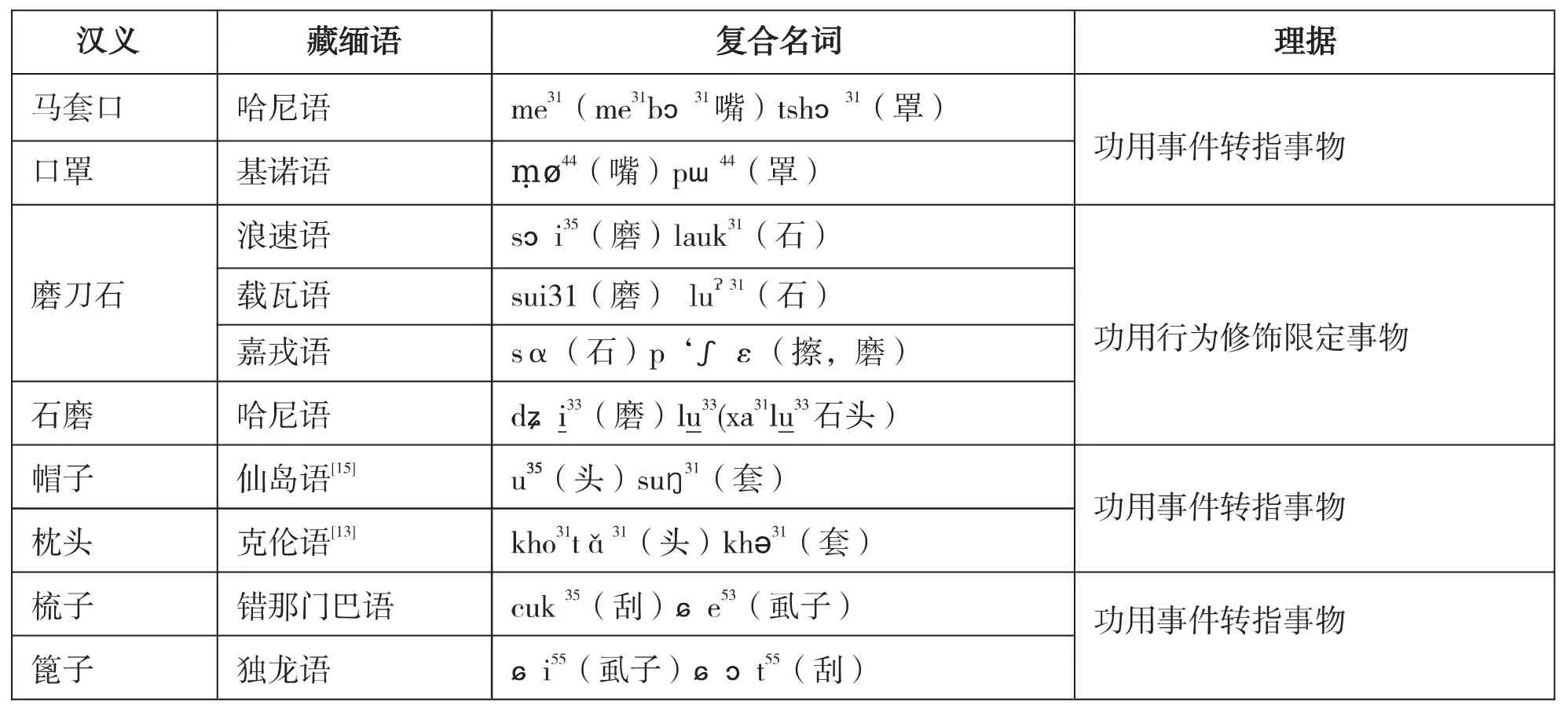

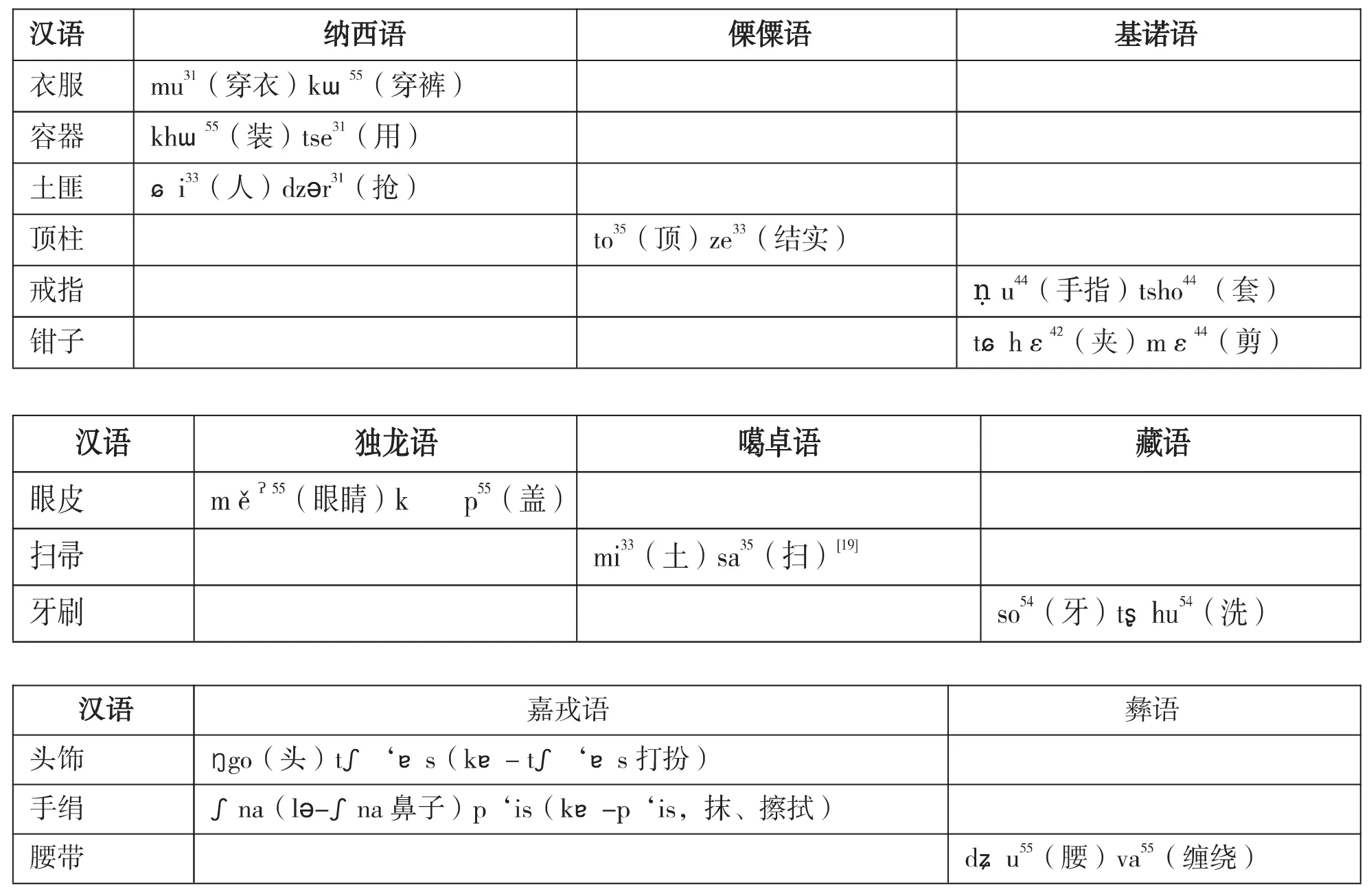

1.同一事物认识不同,理据有别

同一词语在不同的语言中,认识不同,理据有别。如“绑腿”“帽子”“篦子”等词因语言不同而理据也不同。

?

就“绑腿”(“裹腿”) 等一些服饰词的来源理据问题,黄树先也曾专门进行过探讨,指出源自于人体器官。[19]我们认为这些论断颇有见地,但对于一些结构复杂的形式,理解起来似有头绪繁多之嫌,倒不如采用形式、功用等分析来得简单明了。

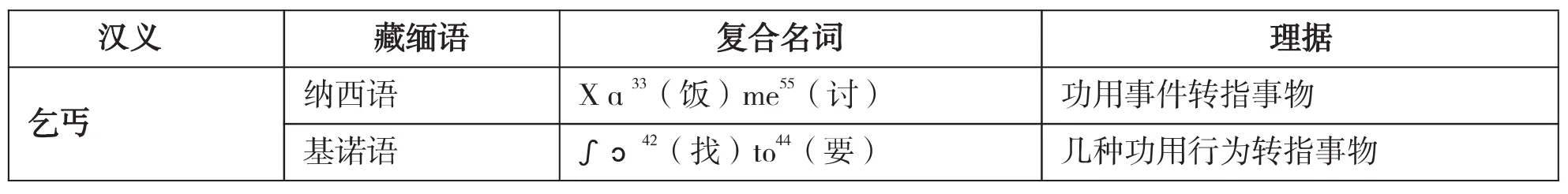

2.同一事物理据显潜不同或凸显对象有别

不同语言里同一词语词义理据凸显对象有别,有的语言凸显具体功用事件,有的语言则凸显几种功用行为。

?

还有些词语在不同语言中理据显潜有别,有的以功用角色转指事物,有的以功用行为修饰限定事物,相较之下,前者隐蔽,后者明显。

?

3.词的内部形式相同,词语不同,理据不同有的词语内部形式相同,但不同语言所指对象不同,理据也不同。如由“吃”“喝”复合而成的词语在多数语言中表达概念“饮食”(具体见上文),而在有些语言中则是“营养”“吃喝”的意思。“饮食”来源于功用角色,即“用来吃或喝的”;“营养”来源于施成角色,即“靠吃、喝食物而产生的”;“吃喝”来源于构成角色,即“由吃、喝等相关行为构成的”。

?

4.词的内部形式相同,理据相同,词语不同

有的词语内部形式相同,理据相同,但所指对象不同,如由“嘴”“罩”复合而成的词语可以是“马套口”,也可以是“口罩”。

?

语言是民族思维、观念、信仰、文化等综合因素的外现,作为语言最重要的建筑材料词语,词义理据也会因民族不同而有所不同,藏缅语中的“大同小异”亦是如此。刘宝俊认为人类认知思维方式的共性对语言起着重要的预设和导向作用,一定程度上具有某种权威性、规约性,甚至强制某一事物、概念必须以某一语义形式表达,从而使这一语义形式成为一定范围内一些事物、概念的命名通则。[20]从这一角度出发,功用角色也可以理解为是藏缅语一定范围内某些事物、现象的命名通则。

三、藏缅语复合名词理据与汉语的差异

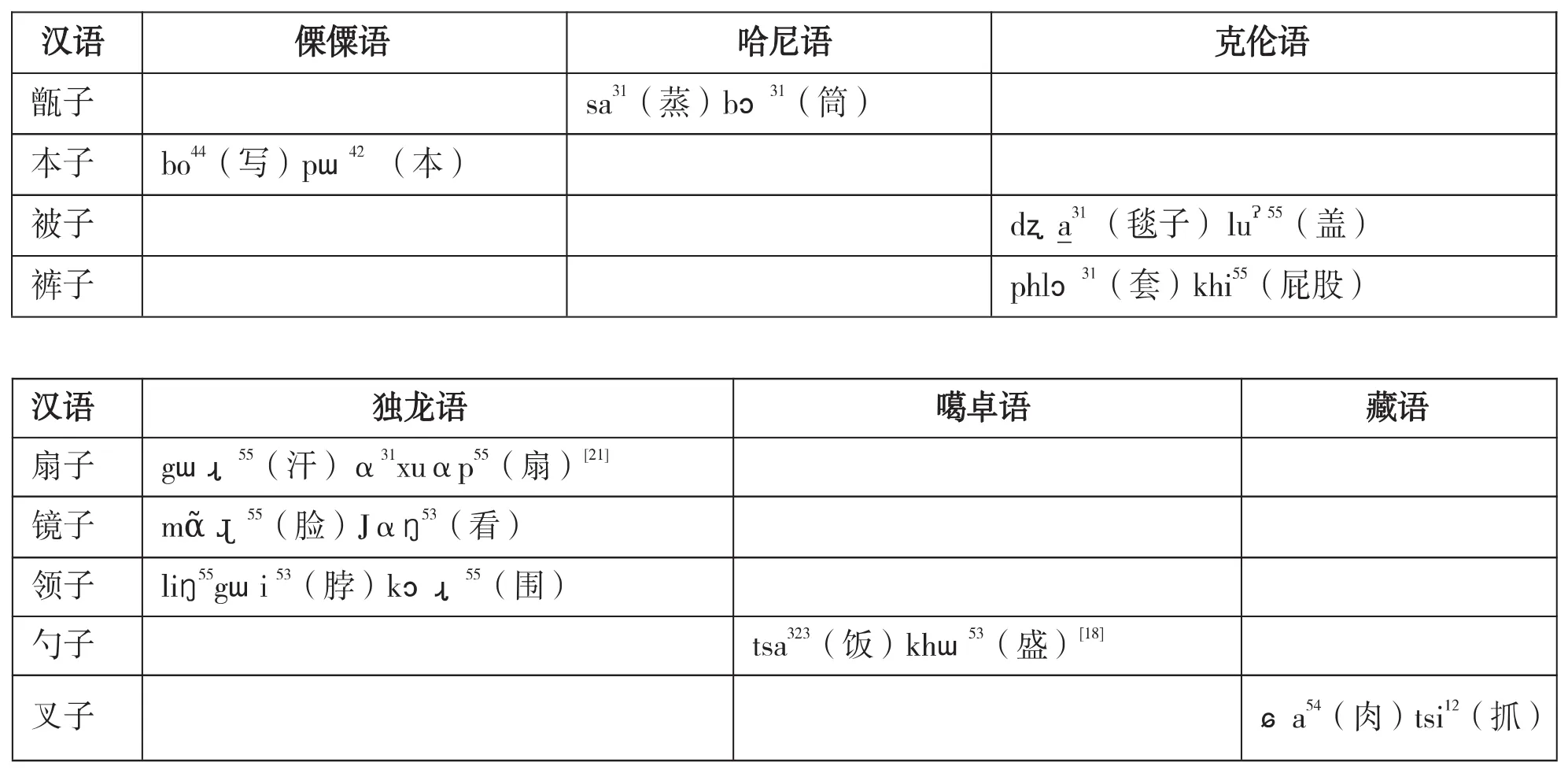

与藏缅语类似,汉语中也存在着大量的以功能作为语义理据的复合名词,除了上述“包头、绑腿、饮食”等词语外,还有一些词语与藏缅语几乎毫无二致,如“领导”与傈僳语的“xo31(领) mɑ55(教)”、“开关”与错那门巴语的“phe53(开) tɕø53(盖住)”、“枕头”与阿昌语的“u31(头) thuɁ31(枕)”、载瓦语的“u31(头)khuɁ55(枕)”等等,不一而足。但藏缅语、汉语毕竟属于不同的语族,藏缅语中以功能为理据的复合名词在汉语中与之对应的词语未必如此,其间必然会存有诸多差异:笼统地说,藏缅语倾向于具体细化,汉语则略显抽象,主要体现为以下几个方面:

1.显潜有别

藏缅语中一些源自于事物典型功用行为或事件的复合名词,词义清晰、具体,而与之对应的汉语名词往往采用派生式“X+子”,理据显豁度明显下降。上述已论及之词不再列出。

?

2.粗细不同

藏缅语中一些复合名词多重视物体细节属性特征,而与之对应的汉语则较为简单粗疏。如纳西语“衣服”就是直接以功能属性“穿”加以表现的,包括穿衣、穿裤等具体动作,而汉语“衣服”则属于同义复合,表义抽象而笼统。再如“顶柱”,在汉语中就是“顶或支撑物体的柱子”,而在傈僳语中则体现较为深入精细,即“顶结实物体的(东西)”。

?

3.对应不一

藏缅语中一些以功能作为语义理据的复合名词,在汉语中与之对应的概念不一定是复合词,也有可能是单纯词、短语等,我们仅以彝语动物词为例。

?

其中,“te33mu33(驮马)”“mo33lɯ31(耕牛)”与汉语是一致的,均为复合词;“dz33xo21mo21(骑的骆驼)”“dzɿ33m(u)33(骑的马)”,一般与汉语中的“骆驼”“马”等单纯词相当,因为“骆驼”“马”的功用角色“骑”,在汉族人看来是无需特别说明的,“马”“骆驼”就是供人“骑”的;而像“si55lɯ33(供宰杀之牛)”“ho33vo55(供养之猪)”等,汉语中就只能用短语加以表达。可见,彝族动物词的丰富性,“彝语人在历史上经历过较长时间的畜牧社会,在农业成为主流以前,畜牧业是主要的劳作生养方式,这就促使彝族人不断提高对动物的认识水平,以便获得更多更好的关于所驯养和猎取的动物的知识。同时,在漫长的生产生活中,彝族人也逐渐凭借自身所积累的知识、经验,去命名和细分生活中存在的动物,以彝族特有的思维方式,认知特点以及语言的表达方式,创造了一大批异于其他民族语言的动物名。”[22]

四、余论

语义类型学是语言类型学下的重要研究领域,在当今语音、形态、句法等方面备受关注且取得重大进展的同时,语义、词义方面不应也不该忽视。复合词作为现代汉语词汇的主流,人们对其理据也多有探讨,但主要涉及汉语,即使采用类型学视角,也多限于英汉对比,复合词词义理据的类型研究尚是一块有待开发的沃土。本文以功用角色作为比较参项,考察了藏缅语诸多语言的复合名词,成功验证了语义理据所呈现的倾向共性,并以此为契机,进一步促进词义类型学的建构和发展。

[1]宋作艳.生成词库理论的最新发展[J].语言学论丛(第44辑)[C].北京:商务印书馆,2011:1.

[2]李强、袁毓林.从生成词库论看名词的词典释义[J].辞书研究,2016,(4):14.

[3]宋作艳.生成词库理论的最新发展[J].语言学论丛(第44辑)[C].北京:商务印书馆,2011:2.

[4]张云峰.从壮侗语看复合名词词义理据与功用角色[J].中央民族大学学报,2016,(3):118.

[5]曹炜. 现代汉语词义学[M].广州:暨南大学出版社2009:73-76.

[6]李春风.拉祜语构词法研究[J]. 西华大学学报(哲学社会科学版),2008,(3) :56.

[7]戴庆厦.彝语词汇学[M].北京:中央民族大学出版社:1998:30.

[8]刘劲荣.拉祜语与载瓦语的语音结构及词的构成[J].云南师范大学学报(哲学社会科学版),2007,(2):127.

[9]石常艳、刘艳.山苏彝语构词方式概述[J].玉溪师范学院学报,2014,(10):12.

[10]王朝晖.仙岛语的词类和形态[J].民族语文,2004(5):26.

[11]戴庆厦.彝语词汇学[M].北京:中央民族大学出版社:1998:30.

[12]戴庆厦.藏缅语的“名+形(修饰)”语序[M].中国民族语言论丛(1).北京:中央民族大学出版社,1996:5-6.

[13]戴庆厦.藏缅语十五种[M].北京:民族出版社,1991:394.

[14]戴庆厦.藏缅语十五种[M].北京:民族出版社,1991:323.

[15]王朝晖.仙岛语的词类和形态[J].民族语文,2004(5):25.

[16]戴庆厦、刘菊黄、傅爱兰.克伦语初探[J].中央民族学院学报,1987,(6):56.

[17]戴庆厦.藏缅语十五种[M].北京:民族出版社,1991:228.

[18]戴庆厦.藏缅语十五种[M].北京:民族出版社,1991:253.

[19]黄树先.汉语服饰词命名研究[J].民族语文,2009,(5).

[20]刘宝俊.比较词源学研究四例[J].民族语文,1999,(2):37.

[21]戴庆厦.藏缅语十五种[M].北京:民族出版社,1991:207.

[22]戴庆厦.彝语词汇学[M].北京:中央民族大学出版社:1998:28.