高速公路改扩建工程旧路的检测及改善设计

王笑风,杨 博,侯明业

(河南省交通规划设计研究院股份有限公司,河南 郑州 450052)

0 引 言

在高速公路改扩建过程中不可避免地涉及到旧路检测与改善设计[1-4]。目前国内对于沥青混合料路面质量优劣的评定,均参照《公路沥青路面养护技术规范》(JTJ 073.2—2001),以路面损坏状况指数衡量。但由于部分道路已接近使用期限,路面病害呈现出前修后坏的状况,传统的路面使用状况评价指标存在一定的局限性,不能真实反映路面实际使用状况[5]。

因此,本文以京港澳高速公路漯河至驻马店段改扩建工程为依托,采用路面状况指数(PCI)、行驶质量指数(RQI)、国际平整度指数(IRI)、路面结构强度指数(PSSI)等指标对路面状况进行评价,系统分析高速公路沥青路面典型病害成因,提出路面面层评判关键指标——修补率,确定高速公路沥青路面旧路改善设计方案。

1 工程概况

京港澳高速公路漯河至驻马店段(漯驻高速)全长63.49km,2001年运营通车,超过高速公路沥青混凝土路面结构15年的设计使用年限,年平均交通量增长率达到16.3%左右,饱和度达到0.51,已经进入二级服务水平。目前路面密布纵横向裂缝、龟裂、网裂等路面病害,按照现行相关规范要求,应及时实施路面罩面、翻修等大中修工程[6-8]。为完善区域快速运输通道,提高整个高等级公路网的服务能力和服务质量,对漯驻高速进行改扩建,将现有的双向四车道双侧拼宽为双向八车道。

2 高速公路沥青路面改扩建工程的旧路检测与评价

2.1 路面状况评价指标

采用ZOYON-RTM车载智能路面自动检测车及落锤式弯沉仪(FWD)等设备对漯驻高速行车道、超车道进行检测,并依据《公路技术状况评定标准》(JTG H20—2007)进行评定,结果如表1所示。

表1 京港澳高速公路漯河至驻马店段路面检测评定结果

由表1可知以下几点。

(1)漯驻高速公路行车道和超车道路面PCI优良率分别为20.0%和91.43%,行车道总体破损状况比超车道严重,这主要是由于在行车道行驶的重载车辆明显多于超车道,而大型货车对路面破坏极大,尤其是严重超载的重型货车。

(2)行车道和超车道路面RQI优秀率分别为37.14%和81.43%,RQI良好率分别为38.57%和18.57%,行车道较超车道差,车辆在行车道行驶有明显的颠簸感。

(3)行车道RDI优良率为36%,超车道RDI优良率为74%,部分路段车辙情况较为严重,且行车道比超车道严重,已经影响到了行车舒适度。为提高路面服务质量,需对大于1.5cm的车辙及时治理,以恢复路面平整度。

(4)从弯沉检测结果可以看出,全路段路面整体结构承载力评价均处于优的水平。该旧路经过十多年的运营及后期维修养护,路基已沉降稳定,道路整体承载力较好,在旧路改造过程中应充分利用原有路面各结构层的残余寿命,发挥其使用功能,减少对现有路面基层结构的扰动。

2.2 路面结构性能检测

为准确掌握路面内部各结构层的状况、病害的破坏层位和严重程度等信息,本文通过室内试验对路面进行钻芯检测,结果如表2~4所示。

表2 上面层级配筛分结果

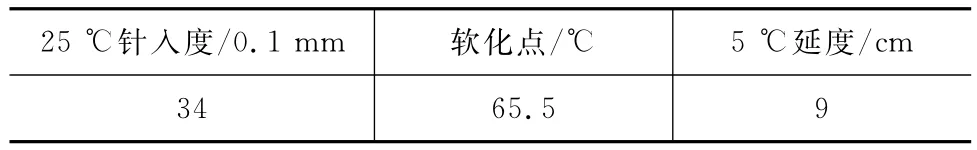

表3 回收沥青性能检测结果

表4 路面结构层劈裂强度检测结果 MPa

由表2~4可知以下几点。

(1)通过对各典型路段上面层沥青混合料的抽提试验可以看出:各路段矿料级配偏差不大,矿料级配曲线均靠近级配上限。这主要是由于,钻芯过程中粗集料被切碎,造成9.5cm以上粒径的集料减少,且上面层集料在重载作用下发生碎化,致使4.75mm以下各筛孔通过率偏大,整体矿料偏细。

(2)下面层芯样劈裂强度较小,中上面层劈裂强度较大,水泥稳定基层无侧限抗压强度远大于《公路沥青路面设计规范》(JTG D50—2006)中3.5~4.5 MPa(特重交通)的要求,基层强度较高。

(3)将回收的沥青性能检测指标与河南省上面层常用的SBS(I-D)聚合物改性沥青技术指标对比后可以看出,沥青的软化点在规范范围之内、针入度略小于规范值、延度小于规范值。综合上面层回收沥青的性能检测结果可知,沥青在使用过程中稠度增大,存在老化现象。

2.3 路面雷达检测分析

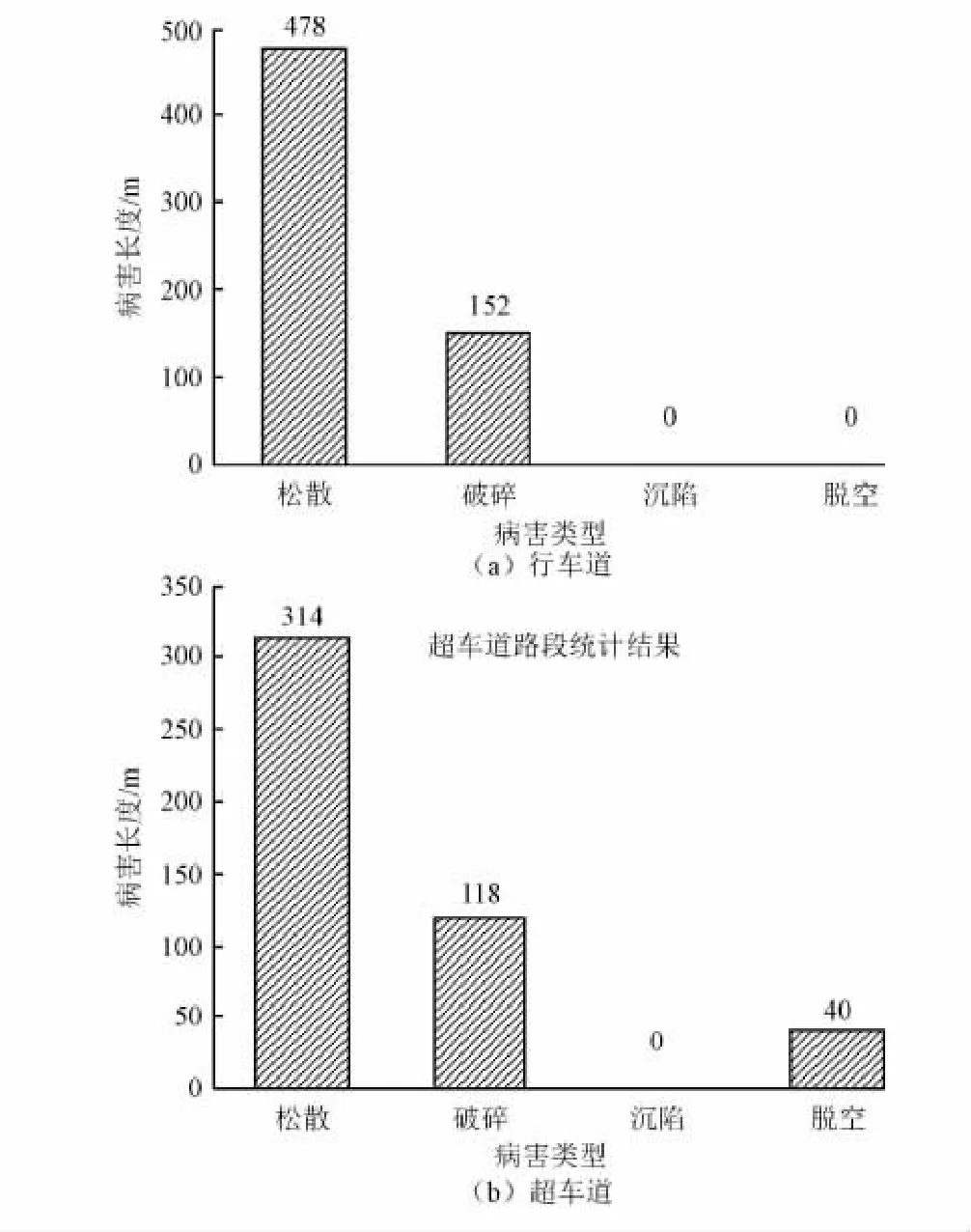

根据路面结构的雷达图谱对每条车道的路面内部缺陷进行识别,并统计内部缺陷类型、所处路段位置以及病害分布范围等信息,具体结果如图1所示。

图1 基层缺陷路段雷达检测统计结果

由图1可知以下2点。

(1)漯驻高速路面内部缺陷类型较为单一,主要有基层松散和基层破碎2种。其中基层松散是主要病害,路段总长约为0.80km;基层破碎的路段长度约为0.27km,占超车道总里程不足0.1%。漯驻高速基层内部缺陷较少,仅占检评总里程的0.43%。

(2)路面内部缺陷在全线范围内均有分布,但主要集中于局部路段且长度较短。行车道的路面内部缺陷共计约0.63km,比超车道高出25.4%。

2.4 路面典型病害成因分析

2.4.1 横向裂缝

横向裂缝位置的取芯结果表明,漯驻高速横向裂缝多为反射裂缝(图2)。这是由于半刚性基层温缩或干缩开裂后,其上方的沥青层底部在荷载作用下形成应力集中,造成沥青层底部开裂,并向上发展至路表,形成横向裂缝。部分芯样裂缝仅存在于沥青层,主要为沥青面层温度收缩性裂缝(图3)。这是由于温度应力超过了沥青混凝土抗拉强度,致使沥青面层被拉裂,形成表层温缩裂缝。

图2 横向反射裂缝处取芯芯样

图3 横向温缩裂缝处取芯芯样

2.4.2 纵向裂缝

纵向裂缝位置的取芯结果表明,裂缝大多在表面层,未向下贯通至基层(图4)。其原因为,表层沥青老化严重,在交通荷载特别是超载及高胎压作用下,路表产生较大的剪应力,致使轮迹处路表产生纵向轻微裂缝。

图4 纵向裂缝处取芯芯样

2.4.3 龟裂

通过钻芯检测发现:路面轻度龟裂、块裂处芯样基层较完整,但面层破碎;重度龟裂、块裂处基层和面层芯样均出现了明显的松散现象(图5)。这主要是由于表层沥青老化,脆性增加,极限拉应变变小,路面在大量行车荷载的反复作用下超过其疲劳寿命,形成了龟裂。

2.4.4 车辙

图5 龟裂处取芯芯样

对车辙处钻芯取样发现,无论波峰还是波谷,芯样基层基本完整密实,说明车辙为流动性车辙。车辙处表面层厚度变化不明显,主要是因为表面层基本上都采用改性沥青混合料,抗车辙能力较强。波峰、波谷处上面层厚度的差异主要是轮迹处表面层在行车荷载作用下不断磨耗所致。车辙处所取芯样如图6所示。随着车辙深度的增加,沥青路面车辙发生剪切变形,中面层变形最大。

图6 车辙处取芯芯样

3 评判路面面层优劣的关键指标

对于面层优劣的评定,目前多采用路面损坏状况指数(PCI)衡量,但检测结果表明:超车道治理段PCI大部分为优、良等级,极少数为中级;行车道治理段PCI值大部分为中级,少数为优、良等级[9-10]。分析原因主要是:病害多以裂缝为表现形式,且日常养护中路面多进行了修补,但由于道路已接近使用期限,路面病害呈现前修后坏的状况。结合改扩建项目的实际特点,本文提出了路面优劣评定指标——修补率Lr,并以10%为路面优劣的量化指标。

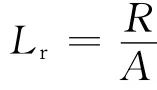

修补率是对路面道路状况的间接反映,是指原有路面因破损或病害挖除后,换之以相同或不同的材料修铺的一块路面,反映了路面曾经损坏并已采取过修补措施的面积。直接量测修补面积,并按平行于道路中线的外接矩形面积进行计算。

式中:R为修补总面积(m2);A为评价路段路面面积(m2)。

4 高速公路沥青路面的旧路改善

4.1 局部病害处治措施

4.1.1 裂缝处治

针对缝宽不大于3mm、缝壁无散落或轻微散落的轻微裂缝,先将旧路路面拉毛或铣刨,再在裂缝两侧30cm范围内洒SBR黏层油,并铺60cm宽的抗裂防水黏结膜,最后洒布改性乳化沥青黏层油,加铺罩面面层。

针对宽度大于3mm、贯通整个路面、裂缝壁有散落并伴有其他病害支缝、唧浆、坑槽等的重度裂缝,应沿着裂缝开窗处治,开窗宽度以损坏长度为标准,矩形槽开窗宽度以实际病害范围边界向外15 cm进行控制,表面开窗宽度不得小于80cm。若裂缝为表层裂缝,则要求一次性铣刨2层,若裂缝是由半刚性基层开裂反射产生的,则铣刨至基层顶面。对于面层的裂缝,达到铣刨深度后,先用空压机将槽吹洗干净后,在槽底洒热改性沥青层,侧壁涂3mm厚的改性乳化沥青层,再用AC-13C细粒式沥青混凝土回填压实至顶即可。对于基层开裂的反射裂缝,铣刨至基层顶后,将裂缝清理干净并用热沥青灌满,在裂缝上贴40cm宽的抗裂贴,在槽底喷洒透层油及改性乳化沥青封层,再用改性乳化沥青涂抹侧壁后回铺8cm AC-13C和12cm AC-20C沥青混凝至顶面,沥青层间洒改性沥青黏层油。

4.1.2 龟裂和坑槽处治

龟裂和坑槽病害的处治按照“圆洞方补,斜洞正补”的原则进行开窗,开窗范围以坑槽、龟裂病害轮廓线外20cm为准,挖槽的纵横线与车道平行或垂直。根据病害情况先铣刨2层(8cm),若病害仍存在,则继续向下以层为单位铣刨沥青层,直至病害消失。开窗完成后,先用空压机将槽吹洗干净后,在槽底喷洒改性乳化沥青黏层油或在基层顶面铺设透层及改性沥青封层,侧壁贴高聚物改性沥青卷材后,分层用AC-25C或AC-20C沥青混凝土回填至顶,沥青层间喷洒改性乳化沥青黏层油。

4.1.3 车辙病害处治

对于车辙深度小于15mm的路段,不进行处治,在经过拉毛或精铣刨处理且无其他病害的情况下,可直接加铺面层。

对于车辙深度为15~25mm的路段,采用局部开窗挖补方案处治。开窗宽度为4cm,长度以车辙病害范围为准,要求一次铣刨2层原沥青面层。开窗完成后,先用空压机将槽吹洗干净,再在槽底喷洒改性乳化沥青黏层油,采用高聚物改性沥青卷材贴壁,最后用AC-20C沥青混凝土回填至顶。

对于车辙深度大于25mm的路段,采用局部开窗挖补方案处治。开窗宽度为4cm,长度以车辙病害范围为准,要求一次性铣刨13cm厚的原沥青面层。开窗完成后,先用空压机将槽吹洗干净,再在槽底喷洒改性乳化沥青黏层油,侧壁采用高聚物改性沥青卷材贴壁,分层用7cm AC-25C和6cm AC-20C沥青混凝土回填至顶,沥青层间喷洒改性乳化沥青黏层油。

4.1.4 基层病害处治

以车道全宽铣刨直至基层顶面,纵横向进行台阶开挖(两侧各向内15cm),挖除旧路沥青面层及破损基层。基层换填时,对于长度大于15cm的路段采用水泥稳定碎石换填,对于长度小于15cm的路段采用C15素混凝土换填,厚度与原基层保持一致。之后在基层顶面设透层和改性沥青封层(水泥稳定碎石基层)或喷洒黏层油(C15素混凝土基层),侧壁贴高聚物改性沥青卷材,再用12cm厚粗粒式沥青混凝土AC-25C分层回填压实至顶,沥青层间喷洒改性乳化沥青黏层油。

4.2 连续病害的处治设计

4.2.1 长段落连续病害治理

路面路况差(修补率大于10%)的路段连续500 m以上,属长段落连续病害,采用对现有沥青层路面就地再生之后回铺沥青混合料的处治措施。就地冷再生实施前,首先标定好处治段落,处治宽度以一个车道为准;为保证再生层与基层间无夹层,处治深度要求至水泥稳定碎石基层顶面下2cm,就地冷再生层厚度为12cm。冷再生处治完成后,喷洒透层油及改性沥青封层,回铺7cm AC-25C和6cm AC-20C沥青混凝土至现有路面标高,沥青层间喷洒热改性沥青黏层油。

4.2.2 短段落连续病害治理

路面路况差(修补率大于10%)的路段长度在500m以内,属短段落连续病害,采用对现有沥青路面铣刨沥青层之后回铺沥青混合料的处治措施。铣刨实施前,首先标定好铣刨段落,处治宽度以一个车道为准,要求一次性铣掉上面2层,若不存在大面积病害则不再向下铣刨,否则继续以层为单位向下铣刨。铣刨完成后,用空气压缩机将槽吹洗干净,喷洒热改性沥青黏层油,铺设沥青混合料至现有路面标高。

5 结 语

(1)京港澳高速公路漯河至驻马店段路面的主要病害形式包括横纵向裂缝、龟裂、车辙,路面钻芯结果表明,表层沥青老化、交通量大、重车比例高等因素是造成路面病害的主要原因。

(2)由于现有路面评价指标不适用于高速公路改扩建情况,提出了路面面层评判关键指标——修补率,如单位路段修补率大于10%,即可判断该段路面面层损坏严重。

(3)结合改扩建工程的实际状况,根据不同病害类型提出相应局部病害处治措施,对于病害路面长度大于500m的路段,采用就地冷再生技术进行处治,并确定了就地冷再生深度,对于病害路面长度小于500m路段,采用铣刨重铺措施进行处治。

[1] 石 鑫.高速公路改扩建路基开挖临空面安全控制标准[J].长安大学学报:自然科学版,2012,32(2):17-21.

[2] 李万云,王文斌,黄新海高速公路拓宽施工技术[J].筑路机械与施工机械化,2011,28(10):104-106.

[3] 韦勇球,赵利苹,袁春建.高速公路改扩建交通组织仿真[J].长安大学学报:自然科学版,22012,32(4):38-43.

[4] 程家富.高速公路改扩建工程交通安全隐患及预防措施研究[J].筑路机械与施工机械化,2012,29(11):59-61.

[5] 王建强,杨云峰,习江鹏,等.高速公路改扩建时机决策方法[J].交通运输工程学报,2010,10(1):106-111.

[6] 陈秋灵.潼西高速公路改扩建旧路基路面整治利用技术研究[D].西安:长安大学,2013.

[7] 毛文华.高速公路改扩建路基拼接技术探讨[J].公路交通科技:应用技术版,2010(6):39-41.

[8] 许 亮,董述芝,张 印,等.高速公路沥青路面改造工程旧路面利用方案研究[J].路基工程,2013(6):112-115.

[9] 吕国仁,崔新壮.旧路改建高速公路中地基强夯效应测试与工艺参数分析[J].岩土力学,2008,29(9):2542-2546.

[10] 林 俊,姜小磊.高速公路改扩建工程旧路硬路肩检测评价探讨[J].山东交通科技,2014(2):24-27.