国资民资布局结构对制造业绩效的影响机理

陈宏 杨黎源

摘 要:在Solow-Barro模型扩展的基础上,构建了国资民资比例的增长模型,揭示了稳态增长路径下国资民资的比例关系。用面板门限回归模型,基于中国工业企业数据库构建出1998-2014年7308家企业的平衡面板数据进行实证分析,考察了不同国资民资比例在门限值前后对于经济(企业)产出总体指标的影响系数的大小,详细分析了影响系数差异的可能原因。实证表明:在经济后发地区,国有经济成分具有引领发展的功能,持续加强后发地区的国资引领和示范作用,就会产生累积效应。我国西部地区可以更加努力吸引东部地区优势不足的国有资本余量,以促进当地经济发展。

关键词:国资民资;产业转移;混合所有制

文章编号:2095-5960(2018)03-0021-09;中图分类号:F424 ;文献标识码:A

一、文献综述

改革开放近40年来,国有企业经历了一系列变革,基本上实现了做强做大的目标。但关于国有企业盈利能力增强问题,理论界观点分歧严重。持有批评意见的学者认为:国有企业的效率相对于民营企业有一定差距,国有企业过多地参与竞争性行业的经营,会对民营企业产生“挤出”效应,进一步加剧市场的分割状态。王永进、刘灿雷(2016)[1]指出,国有企业对实际经济的反馈信息滞后且有限,忽视自由市场中激励—控制的内部机制的作用。胡星斗(2010)[2]认为国有企业和民营企业近年来呈現非均衡发展态势,国企得到政府的更多帮助,而政府对民营企业的政策支持却没有连续性。基于上述原因,张维迎(2010)[3]等认为国有企业须逐步退出营利性领域。

这种批评固然有一定的道理,但忽略了我国经济的现实性,有失偏颇。一些学者则对国有企业持有积极和肯定态度。刘元春(2001)[4]认为国企是技术模仿扩散和赶超的核心力量,在全要素生产率(TFP)意义上是有效的;并且,国企在出口和技术储备方面确实具有可验证的优势(许昌平,2014)[5]。同时,有学者认为在现阶段,国有经济与民营经济都是中国社会主义市场经济体系的重要组成部分,两者的关系并不是相互对立、此消彼长,而是相互促进、协同发展的关系(林海波,庄序莹,2015)[6]。

关于国有经济和民营经济的合意配置问题,首先需要厘清国有经济与民营经济比例的界定。国有经济和民营经济的比例,可以依据不同的划分方法细分成三个问题,一是国有控股公司和民营控股公司的比例,二是公司内部国资民资控制权程度,三是国有资本、民营资本在整体国民经济中的比例。关于第一个问题,马光威、钟坚(2016)[7]从理论上推导出了一个最优比例。实证研究集中在单独分析或者对比国企和民企的绩效。大量的研究集中在第二个问题即国有股权比例对于公司绩效的实证检验,李文贵、邵毅平 (2016)[8]实证研究发现政府持股规模和公司绩效之间呈现左高右低的非对称“U”型关系:随着国家持股比例的上升,企业绩效起初随之下降;但当国家持股比例足够大时,随着国家持股比例的上升,企业绩效也上升。有关第三个问题的研究主要集中在国有企业和民营企业比重对于整体经济绩效的实证文献中,黄险峰、李平(2009)[9]使用了各种衡量国企规模的指标对几个经济增量指标进行回归,系数负面显著性都是很清楚的。刘瑞明(2011)[10]的实证进一步说明了国企对于民企的挤出和市场分割的加剧。

在我国从制造业大国向强国转变的过程中,有关制造业的竞争力和生产效率也成为国内研究的重点。郑学党(2017)[11]研究表明中国制造业价值竞争力总体水平偏低。楚明钦(2016)[12]、王新安和尹纪洋(2016)[13]分析了全国和陕西省的装备制造业竞争力和效率提升问题。郭根龙和鲁慧鑫(2017)[14]研究发现人力资本水平和研发投入水平在生产性服务业FDI对制造业全要素生产率的影响中确实存在门槛效应;魏作磊和刘海红(2017)[15]研究发现服务业FDI主要是通过促进制造业技术进步,从而促进其全要素生产率提升的。李健、杨蓓蓓和潘镇(2016)[16]研究发现企业实际管理效率偏离标准管理效率对企业绩效有负向影响。李惠娟和蔡伟宏(2016)[17]、聂聆和李三妹(2016)[18]则从全球价值链的视角,分别探讨了离岸生产性服务中间投入对制造业生产效率的影响和GVC分工对中国制造业国际分工地位的影响。就对策而言,杜江、袁昌菊和宋跃刚(2017)[19]提出我国应当在提高国内生产技术水平的同时,通过嵌入日本国际生产网络,以国际生产网络的前后关联性产业,推动我国制造业本土生产以及国际分工地位的提升。曲玥(2016)[20]和阳立高等(2016)[21]认为在劳动力成本上升背景下,我国应该突破核心技术,东部地区应逐步发展高端产业,中西部地区应在承接东部产业转移的同时进一步发展资本密集型产业,提升制造业竞争力。桑百川(2016)[22]认为需要通过供给侧改革,提升全要素生产率。吴丁娟(2017)[23]则认为制造业企业应该加快工业化与信息化融合,积极主动地开放系统,与环境选择性地进行物质交互与信息交互,提升竞争力。郝国彩和张朕(2016)[24]提出我国应加强R&D;人才储备,提高R&D;经费利用效率,促进制造业企业向“微笑曲线”两端转型升级。

中国的现实情况是除了一些上市公司在治理方面的规范化以外,还无法确定一般的非上市公司中的小股东话语权,所以,以控股权来界定国有或者民营进而讨论国资民资的比例是较合理的方法。而这方面的实证,无法用上市公司数据来代表整体。本文的贡献之一就在于使用了中国工业企业数据库的微观数据,使用控股权的分类标准来区分国企和民企,而这个数据库由于涵盖了所有的国有企业和产值以及在产值500万以上的民营企业,在相当大的程度上代表中国制造业的总体情况。用这个数据库中的国有控股企业和民资控股企业的比例来代表整个经济体系中经营性国企和民企的比例关系,以考量这个比例变化对于中国制造业总体发展的影响程度。

在中国经济体制的改革过程中,国企从包袱变成明星,因此无法用简单线性去拟合国企民企比例对于经济增长的作用,那么如何能在固定其他体制转变的因素后,观察国资民资比例对于绩效的影响,并且表征这个比例值对应绩效的非线性的影响系数?门限模型可以在其他变量效果固定的情况下考察核心变量的门限值,就是对应于核心变量做出门限值(拐点),从而做出多个拟线性的回归函数,如果拐点足够多,那么就非常逼近于非线性的一个函数,这也符合基本的经济规律逻辑。本文试图通过门限回归来观察国资民资比例对于目标的影响系数,试图从理论到实证探索一条用逼近非线性(脱离线性)的函数形式来解释国资民资合意比例的路径。所以,刻画国资民资比例对于国民经济发展影响的非线性程度是本文的第二个贡献。

二、理论推导

依据Solow(1956)[25]增长模型和Barro(1990)[26]的包含政府部门的内生增长模型的框架,加入民营部门,分析经营性国资和民资的比例对于增长的影响系数之间的关系。

我们设定民营部门资产投入为P,民营企业其他投入为R,经营性国有资产作为政府财政功能的一部分, 其中Soe为政府经营性资本投入。G为政府非经营性投入,建立以下增长模型:

显然,a为民营经济部门对于总产出的影响,而γ为国有资本对于总产出的影响。通过民营资本和国有资本对产出的影响系数的比较,来确定国资和民资的最优比例关系。通过上述模型可以有一个基本判断:在稳态增长状态下,需要民资和国资对于产出的贡献都为正才能得出最优化的解的集合。由此可以通过观察国企和民企的比例对于总产出的系数来判断是否国资民资比例在合理范围。

三、数据计量与模型

(一)数据及处理

根据国家统计局涵盖了全部国企和销售额过500万元的民企的工业企业数据库(最适合研究国企与民企比例的公开数据库),我们选取了1998到2014年的数据,各年数据库连接后选取了这17年间都连续存在的企业,共计7308家,以便于纵向的比较(由于这些企业是十七年间都存续的,实际也可以观察所有制转换,或者说国有控股股权结构改变所造成的影响),研究国资民资在长时间跨度上的变化情况。

把国企资产和民企资产的比值作为门限变量来观察这个比值和不同地区企业总产值和总利润之间呈现什么样的非线性关系,即拐点发生的情况。

四、实证结果及解释

(一)以总产出和利润总额为因变量的实证分析

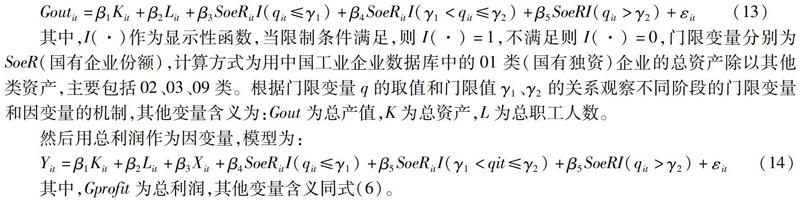

在这两个模型中,用国资民资比例作为门限变量,被解释变量分别为总产出和利润总额。控制了资产规模和职工人数两个变量。

包括以后各实证在内,门限检验表明均只存在一个门限,由于每个模型均有检验,所以检验结果从略。

对于模型1产出做为被解释变量的解释:资产在总产值的贡献上面有1.26的系数,而员工数量有明显的负贡献,我们只能解释为国企员工有冗余,国资相对于民资比例在0.46以下时,该项比例对于总产出有4.2的影响系数,跨过这个门限值在0.46到1.78这个比例区间,国资比例对于总产出有0.45的影响系数;跨过第二个门限值,在国资比例高于1.78以上时,该比例对于总产出有0.0423的影响。说明国资比例越小,经济越不受到比例的干扰,反过来说,民资比例越大,对于总产出贡献程度越大。

由此我们认为在对于到2014年大样本数据门限模型分析后,国企和民企的比例在0.46和1.78之间对于那个发展阶段是一个比例的峰值。

但是从利润作为被解释变量模型2的回归结果来看,则出现了相反的结论,员工数量仍然对于利润有负的贡献,但是国资比例在超过1.02以后,国资比例对于利润的影响系数是0.0497,在0.46到1.02之间时为-0.188,而国资比例下降到0.46以下时,国资比例对于利润的影响反而转正为0.02,这个可以用大型国资高利润率来解释。

(二)稳健性检验

仅仅使用产出和利润,不足以涵盖经营性国资的功能,我们用其他指标作为因变量来考察国资民资比例的门限值。

構建计量模型:

其中Y为福利费用、税收、管理费用、新产品产值(不变价),X为资产、员工数量、利润、产值、管理费用等。

实证结果见表3:

模型1显示总资产对福利有正的影响,员工数量有负的影响,国资比例低于0.43时,对于福利影响是-1.67,在0.43到1.82时为-0.237的影响,而越过1.82,则影响为-0.004。说明国资比例越大,对于福利增进影响越好。

模型2:资产对于税收有正面影响,说明重资产的企业在纳税方面也是表现良好的。在税收上,国资比例在1.01以下时,对于税收影响系数是-1.07,国资比例在1.03到2.21之间时,对税收影响转为正值,而国资比例超过2.21后,一下子跃升到3.349,说明国资对于税收的提升有很大的贡献。

模型3:随着国资比例增大,对管理费用的影响越来越小,说明国企的管理成本由于规模优势而下降。

模型4:国资比例逐渐增大,对于新产品产值的影响系数由明显大于零的正数变负,再由负变成一个稍微大于零的值,不能得出国资对于创新到底是否有正面作用或者负面作用的结论。

生产性国资在税收方面有好的表现,国资比例越大,税收影响系数越高,而对于员工福利,国资表现一般,在三个阶段的国资比例对于员工福利的影响系数变化不大。这起码说明国资在显性福利或者在一般员工福利方面没有什么大的比例增长。

(三)不同经济发展阶段的实证结果比较

东中西部显然处于不同的发展阶段,我们进一步拆分数据,考察不同的地区所有制比例对于经济增长的影响,仍然采用以上的两个目标指标,结果见下表:

东部地区国资比例对于企业总利润有负面影响,当国资比例小于0.54时,影响系数为-10.6;当国资比例大于0.54而小于0.85时,影响系数为-2.58;当国资比例大于0.85时,影响系数为-1.08。中部地区和东部地区情况类似,而西部地区则在国资比例大于2.64时有-0.54的影响系数,在比例为2.64到5.53之间有-0.1的影响系数,而在国资比例大于5.53时,影响系数统计不显著。东部、中部地区国资对于企业总体利润的负面影响远远大于西部地区。如果把东部、中部和西部看成是我国经济发展的几个阶段,比如东部定义成3级,中部定义成2级而西部定义成1级,可以有这样的结论:在国民经济处于初级阶段(1级)的时候,国有经济能够提升生产效率,但这来自于没有民营经济的比较和竞争,而在有比较强大民营经济竞争的阶段,国有经济资产规模的扩大有可能对民营经济造成一定程度的冲击,国有经济在现有效率水平下,挤出了民营经济的“活力”。

东部、中部和西部的国资比例对于总产值在低限时都有正的影响,东部最大;而当国资比例跨过0.39一直到0.83之前,即到了第二个阶段,东部和西部的国资比例对于总产值有负的影响,东部的负影响是-22.9,更加高于中部的负面影响(-2.88)。这个和总体面板回归的结果不一致,说明在更加细分的区域上,国资比例的增加影响了产出。而西部则没有这种情况,在第二阶段国资比例对于总产值的系数继续为正,可能的原因是东部地区有很强大的民营经济,国有经济的增大可能挤出了民企的产出。而西部民资相对不发达,所以,国企仍然起到了提高产量的作用。在第三阶段,东部地区系数显著,为-11.5,其他地区系数统计不显著。

五、结论及建议

(一)结论

本文研究表明,在一般性的生产领域,国资比例越高,对社会总产出的影响系数越低,可能的原因就是国资的投入增加挤占了民资的发展空间。在资金密集和技术密集的生产领域,国资比例较高时,国企占比对制造业的总体利润有显著的正面影响。在一般性的生产领域中,国资超过一定比例后对于利润的显著影响系数。可能有两个原因,一是由于大型国企的行业垄断性而产生高利润率,二是国资在布局中占有政策上或者规划上的优势。

国资对于总利润和总产出上完全相反的影响系数表现是需要深入挖掘的问题,出现这种悖论的一个原因可能来自于国企对于目标追求的多元化,或者是国企领导层非利润最大化的政策目标。

在社会福利方面,国企比例越大,对于税收的贡献越多,当然,这与前面国企比例大从而利润高的结论有相关性,但从另外一个角度看,也反映了国资对于财政的直接贡献。另外,由于员工数量对于总利润有明显负的系数,而员工冗余问题一般存在于国企,那么国企对于冗余员工的态度一方面可以看作是低效率的表现,一方面也可以看作是对社会福利的一个贡献。由此,在社会福利增进的表现上国企还是大于民企的。

国企比例在表3模型3中是0.43-1.62,用这个值去观察对其他指标的影响系数,表现都适中,对于总产出、总利润和新产品的影响系数都为正,这样的结果符合我们利润模型中的结论:在这个区间的国资民资比例不违背国资民资均衡增长的必要条件。

在分地区的分析中,总体样本实证结论似乎进一步印证了东部地区国资份额的增大,对于社会总产出有一定的负面影响,说明在民营资本培育较好的地区国企如果过度投入竞争性生产领域,有可能挤占民企的发展空间。虽然实证结果表明,东部地区的国企对于总利润有一定负面的影响,但这不同于全国样本的实证结果。对中西部观察的结果表明,在民营经濟没有培育到一定程度时,国有资产投入竞争性生产领域仍然对当地经济发展有很大的引领作用,提高了社会总生产规模及利润,保证了财政收入和福利。

(二)建议

对于国资和民资的比例问题应当辩证地看,实证表明,在不同的时期、不同的地区,国企发挥作用的条件和产生的结果是不同的。

1.在东部地区,一是应该进一步加大国企资产从竞争性领域退出,转而集中在事关国计民生的重点行业,起到技术引领作用。二是为增强国企的活力,可适当增加民营资本在国有控股公司的股权比例,以提高绩效。三是国资民资互相参股,发挥各自的长处和优点,培育新型现代混合经济。

2.在中西部经济相对不发达地区,由于民营经济发展不够,一方面要适当重视国资的作用,另一方面要吸引东部民资的投资。一是继续加大资金特别是国有资金的引进力度,在加强软硬件建设的同时,用市场化手段吸引在东部地区的国有资本转移到中西部地区,以加速和引领当地的经济发展。二是要着力改善市场经营环境,吸引更多的社会资本,特别是东部地区的民营资本到中西部投资,促进当地经济发展。三是借鉴东部地区民营企业的成功经验,改善国企的经营管理模式,增强企业活力。

3.由于制造业特别是一般制造业的天然属性,规模的扩大和集聚亦不一定意味着效率的提高,可适当利用国企的带动效应分散制造业布局,带动地方经济的发展,促进各地区的平衡发展,从而有利于社会整体经济绩效的提高。

4.充分发挥民资在社会生产领域的重要作用。一是政府要适当放宽投资领域,允许民资进入一些重点行业和领域,如参股国有控股公司,以改善国企的现行管理模式;二是地方政府在招商引资方面,不但要引入民企投资,更重要的是做好服务工作,提高中西部地区的经济发展绩效。三是国资民资的比例要根据当地的实际经济条件和发展需要,控制在绩效最优化的比例范围之内。

参考文献:

[1]王永进,刘灿雷.国有企业上游垄断阻碍了中国的经济增长?——基于制造业数据的微观考察[J].管理世界,2016(6):10-21.

[2]胡星斗.“国进民退” 的十大危害[J].银行家,2010(3):132-133.

[3]张维迎.企业的核心竞争力及人才选用机制[J].企业研究,2010(9):17-18.

[4]刘元春,国有企业的"效率悖论"及其深层次的解释[J].中国工业经济,2001(7):31-39.

[5]许昌平.出口经验对出口学习效应的影响研究——基于企业所有制异质性的视角[J].财经论丛,2014,(9):3-8.

[6]林海波;庄序莹.基于浙江工业企业微观数据的国有资本带动产业升级累计效应分析[J].管理学报,2015,12(6):823-829.

[7]马光威,钟坚.经济增长,稳定约束与国有企业混合所有制改革[J].经济与管理研究,2016(5):25-34.

[8]李文贵,邵毅平.产业政策与民营企业国有化[J].金融研究,2016(9):177-192.

[9]黄险峰,李平.国有企业效率,产出效应与经济增长:一个分析框架和基于中国各省区的经验研究[J].产业经济评论,2009(1):39-56.

[10]劉瑞明.金融压抑,所有制歧视与增长拖累——国有企业效率损失再考察[J].经济学(季刊),2011(1):603-618.

[11]郑学党.中国制造业价值竞争力评价及空间差异研究 [J].经济经纬,2017(3):81-86.

[12]楚明钦.生产性服务嵌入、技术进步与中国装备制造业效率提升 [J].财经论丛,2016(3):3-9.

[13]王新安,尹纪洋.陕西省装备制造业国内竞争力评价研究——基于主成分分析法[J].西安财经学院学报,2016(4):68-75.

[14]郭根龙,鲁慧鑫.生产性服务业FDI是否促进制造业全要素生产率提升?[J].首都经济贸易大学学报,2017(5):44-52.

[15]魏作磊,刘海红.服务业FDI提升了我国制造业的生产效率吗[J].财经理论研究,2017(3):62-71.

[16]李健,杨蓓蓓,潘镇.产品市场竞争、管理层持股与管理效率——基于中国制造业企业面板数据的研究[J].广东财经大学学报,2016(5):72-83.

[17]李惠娟,蔡伟宏.离岸生产性服务中间投入对制造业生产效率的影响——基于全球价值链视角[J].云南财经大学学报,2016(3):45-57.

[18]聂聆,李三妹.制造业全球价值链上中国增加值和就业解析[J].湖北经济学院学报,2016(1):26-32.

[19]杜江,袁昌菊,宋跃刚.对外直接投资提升了日本制造业的国际分工地位吗[J].现代日本经济,2017(1): 1-14.

[20]曲玥.劳动力成本上升对我国制造业出口和产业升级的影响[J].西部论坛,2016(5):90-99.

[21]阳立高等.劳动力成本与利润差异对制造业升级的影响研究[J].财经理论与实践,2016(2):112-117.

[22]桑百川.新常态下中国经济的矛盾与出路 [J].北京工商大学学报,2016(5):1-7.

[23]吴丁娟.制造业转型下企业两化融合熵流动力机制及规划启示[J].河南师范大学学报(哲学社会科学版),2017(1):135-140.

[24]郝国彩,张朕.R&D;投入对我国制造业竞争力影响分析[J].经济与管理评论,2016(5):60-66.

[25]Solow R..A contribution to the theory of economic growth[J].Quarterly Journal of Economics,1956,70,65-90.

[26]Barro R J.Government spending in a simple model of endogeneous growth[J].Journal of Political Economy,1990,98:103-125.