大战略理论视角下的“一带一路”风险评估

摘 要:“一带一路”倡议关涉中国及世界的发展,从大战略理论出发排序倡议推进面临的各类风险强度,可助力有限资源优化配置下的轻重缓急式应对。量化界定“一带一路”的倡议目标及手段,并对目标与手段、手段与手段进行向量自回归分析,便可客观评估倡议推进风险强度排序。透过该方法对“一带一路”在新加坡的推进进行案例分析,得出与定性经验事实大致相符的风险强度排序。就此,中国除需在政治手段领域进行重点对冲外,还要思考整体倡议推进手段层面的宏观协同反制。而基于新加坡“截面数据”进行的分析尝试,希望为之后关涉更多国家的“面板数据”研究奠定基础。

关键词:“一带一路”倡议;大战略理论;风险评估

文章编号:2095-5960(2018)03-0030-11;中图分类号:F125;文献标识码:A

一、引言及相关文献综述

继习近平主席2013年提出“一带一路”重大倡议之后,国务院于2015年3月授权国家发展改革委、外交部、商务部联合发布《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》(以下简称《愿景与行动》),强调“一带一路”要从政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通的“五通”领域推进重点合作[1]。在2017年5月举办的“一带一路”国际合作高峰论坛上,习主席再次表明“一带一路”倡议要在已有成绩基础上于互联互通层面进一步积极作为[2]。很显然,“一带一路”不仅关乎中华民族伟大复兴,更涉及沿线大量发展中国家对中国经验、中国红利、中国模式需求的“供给”, 而其持续性推进有赖于各类风险强度排序评估及相应应对。鉴于此,本文拟借鉴大战略理论有关如何推进一项方略、政策等宏观倡议的思考进路,通过建构“一带一路”风险评估体系,定量分析“一带一路”的不同类倡议推进手段面临的风险强度排序。同时,具体以关涉“一带一路”定性研究较多的新加坡为个案,检验量化评估体系的可操作性,希望依托“截面数据”的分析,尝试为涉及更多国家的“面板数据”研究奠定基础。

基于上述思路,相关研究主要涉及大战略理论、“一带一路”风险、“一带一路”与中新关系三个层面。第一,就大战略理论的研究而言,国外以克劳塞维茨(2005)[3]、保罗·肯尼迪(2005)[4]等为代表,国内以时殷弘(2008)[5]、王缉思(2016)[6]等为代表。相关研究全面论述从军事战略到今天涵盖各个领域的大战略理论及思想,特别是时殷弘教授建构了基于大战略理论框架来评估某一项方略、倡议、构想等宏观政策的分析范式。第二,就有关“一带一路”风险的研究而言,国内以定性研究为主且视角多元化,王义桅(2015)[7]、周方银(2015)[8]等侧重总体层面,张蕴岭(2015)[9]、李向阳(2015)[10]、王文(2015)[11]等着眼具体领域,主要涉及战略统筹、外交安全、地区地缘、经济金融四个层面;另外,以许勤华(2017)[12]、李香菊(2017)[13]等为代表的风险定量研究也逐步出现。第三,就有关“一带一路”与中新关系的研究而言,国内以张雨佳(2017)[14]、林智荣(2015)[15]、张述存(2016)[16]等为代表,主要关注“一带一路”中的新加坡定位及中新关系、服务贸易等具体领域的中新互动及风险应对、某省市依托“一带一路”与新加坡合作的关系三个层面。

综上,现有相关研究已开始丰富,但是:第一,更多仅侧重某些具体领域的风险及应对,基于大战略理论系统考察宏观倡议的研究还存在不足;第二,现有研究多依托定性方法,而基于定量手段对风险强度进行排序的研究还需完善。

二、大战略理论视野下的风险评估模型构建

1945年,英国著名战略史家及军事思想家利德尔·哈特在其首版的《战略论》中指出,一国的大战略不仅应当在战争时期关注如何打赢战争,更需着眼如何实现战后和平,由此便涉及大战略与国家政治目的、政策手段等的关系[17]。而大战略理论经过与克劳塞维茨等著名战略学者思想的融合,并通过哈·麦金德等地缘战略学者的深化,同时也在时殷弘等国内战略领域顶尖专家的整合下,被当前学界主流定义为:国家大战略是国家政府本着全局观念,为实现国家的根本目标而开发、动员、协调、使用和指导国家所有政治、军事、经济、技术、外交、思想文化和精神类资源的根本操作方式;它是基于手段和目标之间经过深思熟虑的关系的全面行动规划[18]。很显然,大战略的核心在于目标与手段、手段与手段的联动情况,这种分析思路也适用于国家的方略、政策等宏观倡议。

若将“一带一路”放入上述框架,可首先定性界定其目标、手段和风险:第一,致力于协同共建良好愿景的“一带一路”,倡议推进目标是实现国家和平发展,并建立政治互信、经济融合、文化包容的利益共同体、命运共同体和责任共同体;第二,2015年3月出台的权威解读“一带一路”如何对接落地的《愿景与行动》,提及政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通的“五通”运作,在此基础上,本文为便于分析,进一步将其归纳为经济、政治、保障、文化四大类倡议推进手段;第三,“一带一路”在四類手段的运作中又面临相应四个层面的倡议推进风险。

本文希望构建的风险评估模型则是归纳基础上的演绎尝试,即量化评估目标与手段、手段与手段之间的联动情况,Granger因果检验及脉冲响应最强的手段层面便是风险强度最大之处。由此,可从“一带一路”沿线全体来定量把控各类倡议推进风险的整体冲击。具体而言,从沿线国家中分别选取1-2个有代表性且较易获取数据的国家,时间跨度均为2000年至今,具体针对该国家:第一,因为代表倡议推进手段的各项指标加总便是倡议推进目标,故不再用具体指标界定倡议推进目标,而通过测量倡议推进手段间的联动情况来同步反应手段与目标间的关联。第二,就倡议推进手段而言,以对外贸易额等界定经济手段,以双边条约签订量等界定政治手段,以互通铁路数量等界定保障手段,以相互旅游人员数等界定文化手段,汇总几十种数据,对四组数据进行主成分分析,各找出一个主成分数据来界定各倡议推进手段。针对每个选定的国家而言,便有了一组经济、政治、保障、文化四排时间序列数据,进行向量自回归分析(Yi,t=βYi,t-1+εi,t),根据Granger因果检验及脉冲响应结果,综合评价目标与手段、手段与手段的联动情况。与此同时,关于时间段和指标的选取,还需特别作以下说明。

第一,虽然“一带”和“一路”的相关构想在2013年才正式提出,但在新世纪开启之际甚至早在改革开放之后,中国便已在政策、设施、贸易、资金、民心层面努力作为,寻求从国际社会的融入者向贡献者的身份转变。其中,新世纪之初中国加入世界贸易组织则更是深化同世界接轨的标志性事件,也正如《愿景与行动》中明确指出进入21世纪后传承和弘扬丝绸之路精神更显重要和珍贵[19],中国正因为在新世纪逐步踏上助力共商共建共享的全球治理新平台并积极作为,才能在2013年自信地提出“一带一路”倡议。同时,从界定时间序列数据的技术层面出发,2013年之后的数据总量过少也可能影响评估的准确度,而2000年则是从内容和技术综合考量的可选时间起点。

第二,本文避免用单一指标具体界定倡议推进目标,主要基于以下考虑:一方面,不易找到包含经济、政治、保障、文化等各领域变量的综合指标,且主观构建综合性指标很可能得出不符合实际的结果,而界定不合理更會导致方向性错误;另一方面,“一带一路”倡议存在目标和手段的内容彼此重合的特殊性,即倡议推进手段的情况本身,便是着眼政治互信、经济融合、文化包容等综合内容的倡议推进目标,故四大类指标间相关度的测量便不仅能反应手段与手段间的联动,更能同步反应手段与目标间的关联情况。

第三,主要依托《愿景与行动》有关“五通”内容的详细论述来确定四类手段对应的指标选取[20]。首先,经济手段和文化手段涉及指标的内涵及外延较为清晰,前者体现贸易畅通和资金融通解读内容,后者体现民心相通涉及内容。然后,政治手段对应政策沟通中,X6和X7是较易获取数据且直接反应该手段内涵的指标,而之所以选择X8-X10,一方面考虑到对外承包工程和对外劳务合作情况本质上事关国家间政治关系[21];另一方面,所选指标较易获得可信数据。最后,保障手段对应设施联通。定性的保障手段层面的风险主要涉及当地的安全水平,包含恐怖主义、宗教冲突等,这些不易量化内容,故本文结合官方文件有关设施联通的具体解读,选取X11-X18的相应指标,事实上,X11-X15涉及的海、陆、空、网的联通质量以及愿意入驻企业的数量,正是客观反映地区安全保障水平且又能获取确数的关键标的;而X16-18的矿、石油、天然气等指标则是关涉能源保障的重要内容。

鉴于上述研究思路,构建如表1的“一带一路”风险评估指标体系。

三、风险评估模型框架内的中新关系实证分析

基于上述分析思路,文章主要对“一带一路”在新加坡的推进情况进行实证分析,并对实证结果进行定性经验检验。而之所以选择新加坡作为案例,是因为目前已存在一定数量关涉“一带一路”与中新关系的定性研究,量化研究结果便有“可证伪”的事实性检验,进而为之后涉及更多国家的“面板数据”研究奠定基础。

1.中国对新加坡倡议推进手段的风险评价

标准化后的数据见表2所示:

2.计算样本特征根、特征向量

求样本矩阵R的λ和特征向量,其中|λ-R | = 0,求出各个特征根,样本方差贡献率和方差累积贡献率参见表3。

提取方法:主成分分析。

矩阵的特征根λ1=8.425,λ2=3.813,λ3=2.707,λ4=2.413,λ5=1.891,λ6=1.022。这六个公因子的累计贡献率加和达到88.134%,表明该组变量包含88.134%的信息量,故它们也可代表整体,基本满足要求。如果选择这六个组分作为主成分,可以取代原始的二百八十九个数据,从而起到降低维度的作用。

3.提取主成分

主成分在初始变量的载荷差异明显,这样可以得到更好的经济学解释,通常来说,为了达到这一目标,需要用Kaiser标准化正交旋转法,旋转九次迭代后收敛呈现为表4。

由表4可以得到如下结果,第一主因子y1主要由对外承包工程派出人员数、对外劳务合作派出人员数决定,主因子载荷分别为0.980、0.837,和政治手段相关,故为政治手段因子。第二主因子y2主要由对外贸易额、实际利用外商直接投资决定,主因子载荷分别为0.943、0.923,和经济手段相关,故为经济手段因子。第三个主因子y3主要由两国间精炼铜贸易额、两国间天然气贸易额决定,主因子载荷为0.829、0.636,和保障手段相关,故为保障手段因子。第四个主因子y4主要由对外直接投资净额、大宗商品交易额决定,主因子载荷分别为0.583、0.409,和经济手段相关,故为经济手段因子。第五个主因子y5主要由货柜码头吞吐量、互通铁路数量决定,主因子载荷为0.926、0.681,和保障手段相关,故为保障手段因子。第六个主因子y6主要由合作举办媒体交流论坛数量决定,主因子载荷为0.935,和文化手段相关,故为文化手段因子。从方差贡献率可以看到政治手段因子为32.795%,经济手段因子为27.417%,保障手段因子为22.696%,文化手段因子为5.226%。同时,主因子累计方差贡献率88.134%>85%,故可用来代替各个手段最初的指标进行评价。

4.计算各主成分得分以及综合得分F

根据表6可得出六个主成分的表达式:

在此,首先需界定各个因子的权重,具体结果如表6。

根据上文提到的两种模型,再带入原始数据计算其得分,结果参见表7。

2016148528175根据表7,2012至2016五年间,伴随中新国交的一系列调整变化,合作力度不断增强,但也存在风险影响的不稳定情况。根据主成分分析结果,可找出一组主成分数据来界定各倡议推进手段。具体而言,针对新加坡便有一组对经济、政治、保障、文化四排时间序列数据,下面对其进行向量自回归分析。

5.数据处理与平稳性检验

所有样本数据均为正数,根据主成分分析结果,将处理后的中国对新经济手段记为x1,政治手段记为x2,保障手段记为x3,文化手段记为x4。由于只有平稳的时间序列才能够直接建立模型,因此首先需对变量进行平稳性检验。如果序列是非平稳的,则对序列取对数,直至序列平稳;但如果变量之间存在协整关系,则建立误差修正模型,而不必进行对数转化。

6.模型滞后性检验

假设最大滞后期为一期,根据AVR模型滞后期的选择标准。经检验,SC和HQ统计量均为1期,因此确定滞后期1为模型阶数。

7.根图表稳定性检验

用根图表检验模型的稳定性。如果被估计的模型AVR所有根模的倒数小于1,则其是稳定的。如果模型不稳定,某些结果将不能表现为有效的脉冲响应函数。经检验,本文所设模型是稳定的。

8.协整关系检验

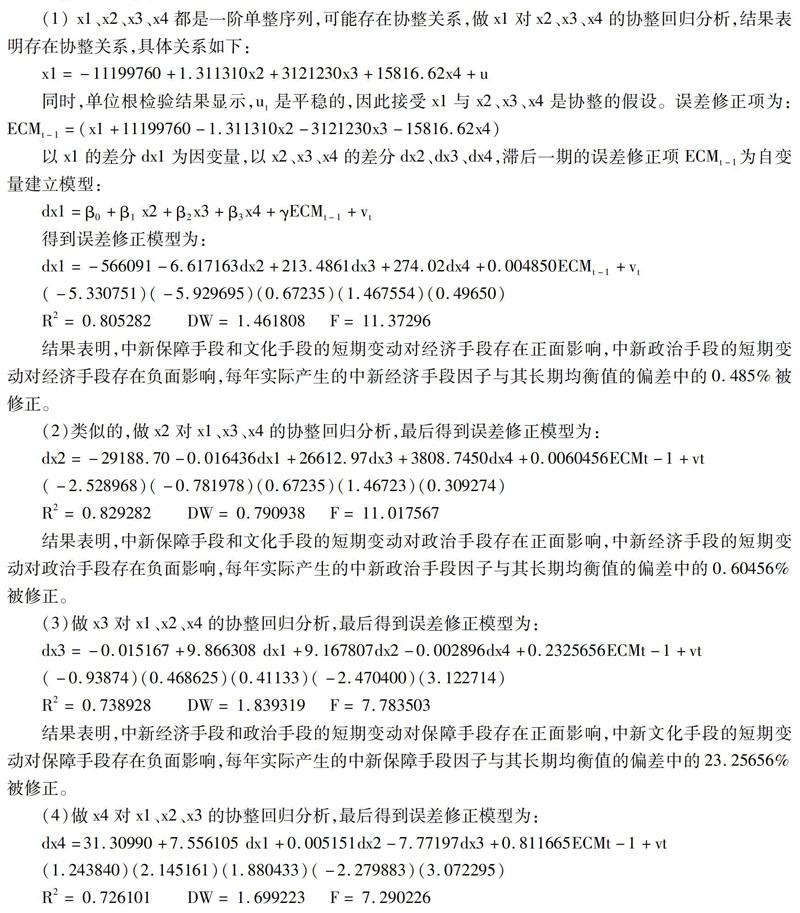

(1) x1、x2、x3、x4都是一阶单整序列,可能存在协整关系,做x1对x2、x3、x4的协整回归分析,结果表明存在协整关系,具体关系如下:

结果表明,中新保障手段和文化手段的短期变动对经济手段存在正面影响,中新政治手段的短期变动对经济手段存在负面影响,每年实际产生的中新经济手段因子与其长期均衡值的偏差中的0.485%被修正。

(2)类似的,做x2对x1、x3、x4的协整回归分析,最后得到误差修正模型为:

结果表明,中新保障手段和文化手段的短期变动对政治手段存在正面影响,中新经济手段的短期变动对政治手段存在负面影响,每年实际产生的中新政治手段因子与其长期均衡值的偏差中的0.60456%被修正。

(3)做x3对x1、x2、x4的协整回归分析,最后得到误差修正模型为:

结果表明,中新经济手段和政治手段的短期变动对保障手段存在正面影响,中新文化手段的短期变动对保障手段存在负面影响,每年实际产生的中新保障手段因子与其长期均衡值的偏差中的23.25656%被修正。

(4)做x4对x1、x2、x3的协整回归分析,最后得到误差修正模型为:

结果表明,中新经济手段和政治手段的短期变动对文化手段存在正面影响,中新保障手段的短期变动对文化手段存在负面影响,由于短期调整系数显著,每年实际产生的中新文化手段因子与其长期均衡值的偏差中的81.1665%被修正。

9.Granger因果关系检验

通过研究变量之间的引导关系,能反映不同因素之间相互作用的方向,确定不同因素之间波动的预测效力。表9列出了Granger因果检验结果,表中数值分别为F统计量和p值。零假设为变量之间不存在因果关系。

根据因果检验结果,存在单向Granger因果关系的情况为:(1)政治手段(dx2)是经济手段(dx1)的Granger原因;(2)经济手段(dx1)是保障手段(dx3)的Granger原因;(3)经济手段(dx1)是文化手段(dx4)的Granger原因;(4)政治手段(dx2)是保障手段(dx3)的Granger原因;(5)保障手段(dx3)是文化手段(dx4)的Granger原因。存在双向Granger因果关系的情况为:政治手段(dx2)与文化手段(dx4)互为Granger因果关系。与此同时,以自变量为倡议推进手段,以因变量为倡议推进目标关涉的内容,便也可同步评估手段对目标的影响,如由上可知,政治手段会影响倡议推进目标中的经济元素等。

10.脉冲响应函数

通过脉冲响应可引入单变量对其他各变量的冲击,分析经济、政治、保障、文化手段间的任意两者间联动;同样地,从自变量到因变量的冲击情况,也可同步考察手段与目标内含元素的联动。当变量序列不相关时,通常会使用脉冲响应函数。在下列各图中,横轴代表响应函数的追踪期数,纵轴代表因变量对解释变量的响应程度。

给政治手段一个正向冲击,经济手段在前期小幅正负波动,于第3期达到峰值,之后继续正负波动,在第9期之后转为负向并趋稳定。给保障手段一个正向冲击,经济手段最初负向波动,在后期转换成正向并平缓持续。给文化手段一个正向冲击,经济手段先正负波动,在第9期之后走向平稳并趋于正向。

给经济手段一个正向冲击,政治手段在第3期由正向波动转为负向,随后一直趋于负向。给保障手段一个正向冲击,政治手段从第2期起较长处于正向状态。给文化手段一个正向冲击,政治手段长期处于正向状态。

给经济手段一个正向冲击,保障手段前9期内正负交替波动,最后趋于负向平缓。给政治手段一个正向冲击,保障手段会较长处于正向状态,不过受到的正面影响持续减弱。给文化手段一个正向冲击,保障手段处于持续而平缓的负向状态。总体而言,保障手段对经济手段、文化手段的冲击响应不算敏感。

给经济手段一个正向冲击,文化手段首先处于正向状态,之后正负波动,在第3、4期先后达到谷值、峰值,而后持续减缓并最终回归正向。给政治手段一个正向冲击,文化手段一直呈现平缓的正向效应。给保障手段一个正向冲击,文化手段到第2期达到谷值,之后正负波动,到第9期由正转负并趋稳定。

四、实证结果分析及政策建议

根据主成分及向量自回归分析结果,中国对新加坡的不同倡议推进手段的方差贡献率及手段间误差修正模型回归系数表现不同,受到的风险影响存在强度差异。

在政治手段层面,政治手段的方差贡献率为32.795%。由因果关系检验判断各手段间的引导关系得出:政治手段是经济手段、保障手段的单向Granger原因,并与文化手段互为Granger因果关系,结果表明,政治变化最终会体现于经济和保障手段层面,且政治沟通与文化交流互动显著。由脉冲响应函数图可得出各手段间的联动变化:政治手段的冲击让经济手段正负波动明显,最终带来负面作用,这虽一定程度有别于常规理解,但持续波动并趋于负面的效应恰好暗示政治手段的显著风险。政治手段的冲击会给保障手段带来正面影响,且影响具有较长的持续效应。政治手段对文化手段的冲击一直呈现平缓的正面效应,冲击没有想象中明显。上述结果也反映了政治手段与倡议推进目标所包含的经济、保障、文化内容的联动情况。

在经济手段层面,经济手段的方差贡献率为27.417%。由因果关系检验判断各手段间的引导关系得出:经济手段是保障手段、文化手段的单向Granger原因,结果表明,经济往来对于良好的安全保障、文化交流作用明显。由脉冲响应函数图可得出各手段间的联动变化:经济手段的冲击给政治手段带来由正转负的波动结果,并造成持续的负面效果。经济手段的冲击让保障手段小幅正负交替波动,且最终持续平缓,说明经济手段对保障手段的影响始终温和。经济手段的冲击给文化手段带来正面影响,并且此影响在一定时期内正反交替,呈现谷值和峰值,说明经济往来的深入长期而言可促进两国文化交流。上述结果也反映了经济手段与倡议推进目标所包含的政治、保障、文化內容的联动情况。

在保障手段層面,保障手段的方差贡献率为22.696%。由因果关系检验判断各手段间的引导关系得出:保障手段是文化手段的单向Granger原因,结果表明,安全保障是两国间文化持续交流的基础,这符合常规理解。由脉冲响应函数图可得出各手段间的联动变化:保障手段的冲击最初给经济手段带来的负面影响,在后期转换成正面并平缓持续,说明经济往来需保持长远眼光,伴随保障手段的提升会实现长期的正向收益。保障手段的冲击给政治手段带来持续较长的正面影响,说明保障措施对两国良好的政治往来作用平缓且长期有效。保障手段的冲击给文化手段带来正负交替影响,之后转负并趋稳定,正负波动明显说明保障手段对文化手段作用较显著。上述结果也反映了保障手段与倡议推进目标所包含的经济、政治、文化内容的联动情况。

在文化手段层面,文化手段的方差贡献率为5.226%。由因果关系检验判断各手段间的引导关系得出:政治手段与文化手段互为Granger因果关系,结果表明,政治沟通与文化交流彼此促进效果明显。由脉冲响应函数图可得出各手段间的联动变化:文化手段的冲击使经济手段先小幅正负波动,再稳定趋正,表明文化手段最终会给经济交流带来正向冲击。文化手段的冲击给政治手段带来较长的持续正面影响,波动不显著。文化手段的冲击给保障手段带来持续而平缓的负面效应。总的来看,文化手段对于其他手段的影响并不明显,但具有持续性。上述结果也反映了文化手段与倡议推进目标所包含的经济、政治、保障内容的联动情况。

综合评估而言,中国对新加坡的倡议推进手段受到的风险影响存在强度差异,政治手段层面>经济手段层面>保障手段层面,文化手段层面影响不显著,而这基本上与定性经验相符。鉴于以上研判,中国可尝试从重点领域及总体协调角度做好风险对冲。

中国需侧重从风险强度最大的政治手段层面做好应对,特别需要在政治龃龉中寻求合作的空间。在中新双方于政治上都愿朝建构性方向努力的背景下,中国可针对新加坡最为关切的问题明确表达,即便克拉海峡打通,瓜达尔港已开港运作,也不会对新加坡的港口中转贸易形成“零和博弈”的结果。因为新加坡除了扼守重要地理区位这一“硬件”优势,更具备服务行业高素养的“软件”特质,一则中国即便在瓜达尔港开始了与新加坡某种程度的同质竞争,但依然在服务意识层面有需要向新加坡学习的大量内容和长久时间;二则中国与新加坡事实上可以形成“非零和博弈”的加工贸易互补,故中新两国可以构建基于不同核心竞争力的非同质化良性竞争。

与此同时,借助一些具体项目的打造,双方可进一步在“做大蛋糕”的增量领域强化政治互信。当然,除按照轻重缓解重点进行政治手段领域的完善之外,中国还要思考基于整体层面的协同应对,即同步在经济、保障、文化多层面实现“1+1>2”的协同效应,而经济及文化层面则是较好的对新协同运作领域。

其一,中国可从新加坡也愿积极合作的经济金融领域做好回应,特别是经济和政治的关联度最为紧密。以经济金融为突破口,中国便可进一步在中新两国彼此需求且存在合作可行性的物流业、旅游业、清洁能源业等领域实现对接。

其二,中国可从外部和内部两个层面于文化领域做好倡议推进运作。在外部,进一步依靠新加坡及东南亚华人华侨的帮助来强化民间沟通。在内部,依托从地理区位看来与新加坡更近的西南地区,吸引更多人到华观光、考察、学习。

参考文献:

[1]商务部官网.《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》发布[EB/OL].2015年3月30日.http://zhs.mofcom.gov.cn/article/xxfb/201503/20150300926644.shtml.

[2]新华网.习近平在“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上的演讲[EB/OL].2017年5月14日.http://news.xinhuanet.com/politics/2017-05/14/c_1120969677.htm.

[3]克劳塞维茨.战争论[M].北京:中国人民解放军出版社,2005.

[4][美]肯尼迪.战争与和平的大战略[M].北京:世界知识出版社,2005.

[5]时殷弘.战略问题三十篇[M].北京:中国人民大学出版社,2008.

[6]王缉思.大国战略[M].北京:中信出版社,2016.

[7]王义桅. “一带一路”:机遇与挑战[M].北京:人民出版社,2015.

[8]周方银.“一带一路”面临的风险挑战及其应对[J].国际观察,2015(4):61-72.

[9]张蕴岭.中国的周边区域观回归与新秩序构建[J].世界经济与政治,2015(1):5-25.

[10]李向阳.亚太地区发展报告(2015):“一带一路”[M].北京:中国社会科学文献出版社,2015.

[11]王文.“一带一路”完善国际治理体系[J].东北亚论坛,2015(6):57-66.

[12]许勤华.“一带一路”能源投资政治风险评估[J].国际石油经济,2017(4):11-21.

[13]李香菊,王雄飞.“一带一路”战略下企业境外投资税收风险评估——基于Fuzzy-AHP模型[J].税务研究,2017(2):9-13.

[14]张雨佳、张晓平、龚则周.中国与“一带一路”沿线国家贸易依赖度分析[J].经济地理,2017(4):21-31.

[15]林智荣、覃娟.中国—新加坡经济走廊交通基础设施建设探析[J].东南亚纵横,2015(1):26-35.

[16]张述存.“一带一路”国家战略与鲁新经贸合作模式转型升级[J].理论学刊,2016(1):53-60.

[17]B.H.Liddell Hart,Strategy ,2nd revised edition,New York,1967,first edition in 1954.

[18]时殷弘.战略问题三十篇[M].北京:中国人民大学出版社,2008.

[19]商务部官网.《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》发布[EB/OL],2015年3月30日.http://zhs.mofcom.gov.cn/article/xxfb/201503/20150300926644.shtml.

[20]商务部官网.《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》发布[EB/OL],2015年3月30日.http://zhs.mofcom.gov.cn/article/xxfb/201503/20150300926644.shtml.

[21]杨达.日本国家战略背景下的“泰国 +1”企业路径探析[J].云南社会科学,2017(2):10-19.