语言学的哲学基础

杨玲 丁文

摘要:语言研究史上的理论或流派就其哲学基础而言可以归纳为认识论的经验主义,理性主义和新经验主义;方法论的历史主义,形式主义和实质主义。从语言学流派的整体趋势来看都是由单一向多维、由极端向中和发展方向延伸,他们的研究都共同推动了语言理性认识的进步,促进了语言研究的发展。

关键词:语言哲学;认识论;方法论

一、引言

西方哲学对语言的关注由最初的本体论发展到认识论,直至哲学研究的语言学转向,语言与哲学的关系越来越“亲密”。普通语言学诞生于哲学,哲学探寻着人类对世界的认知,语言则表述和承载着这一认知。哲学认识论问题的讨论往往容易转化成语词问题的争论,对语词的争论又引发了许多语言学研究中原创性的问题提出。一方面它引发了哲学家们对语言问题的系统关注;另一方面也推动了语言学的研究与发展。语言学与哲学的这种特殊关系为深入了解语言研究内容与方法、探寻语言研究架构提供了绝佳途径。

纵观语言学发展史,各种理论各种学术流派层出不穷,每一个理论或流派都有各自的兴衰历程,但每一个在语言研究历史进程中产生过影响的学术流派,都对语言研究带来了认识论和方法论方面的意义和价值,共同推动了语言研究发展。

二、语言研究的认识论哲学基础

随着现代心理学、现代脑科学和认知科学的发展,特别是关于人类大脑的模块说推出以来,语言研究开始与实验科学紧密相连。在整个发展过程中,人们对语言的认识形成了两极分化的观点:一种认为人是用自然语言来思维和认知的,语言即认知;另一种则将语言看作交际工具,语言的功能只是社会或人际交流,而不是个人的认知与思维。这两种极端的观点在整个发展过程中又都招致许多质疑,于是出现了第三种试图调和的观点:如语言的超交际观(the supra-communicative conception),认为语言应被看作一个认知工具,语言不仅用来交际的,而且用来提高认知能力。

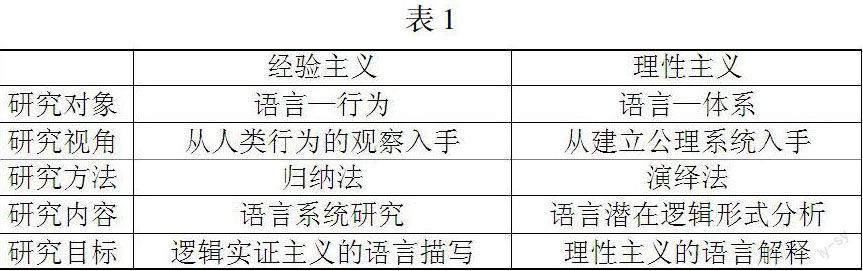

这样不同的语言观源自哲学两大阵营(经验主义和理性主义)对语言研究的深刻影响,使得语言研究在研究基础、研究对象、研究方法和目标上都有明显的不同(见表1)。

(一)经验主义语言观

人类语言研究经历了古典语文学、近代历史比较语言学、现代结构语言学、生成语言学、功能语言学和认知语言学几个阶段,人类早期的语言研究以经验性归纳为主。从语言学史来看,经验主义也是传统语言学的基石。亚里斯多德认为感觉是外物作用于感官引起的,是知识的来源。柏拉图认为建立在物质本质基础之上的感觉经验是一切知识的源泉。

随着西方世界领土扩张,文化和宗教开始对外传播,欧洲语言学家开始了解并逐渐熟悉世界各地语言,在语言接触研究中,语言学家们发现了语言之间存在谱系关系,由此产生了历史比较语言学。20世纪结构主义语言学的哲学基础依然是经验主义。索绪尔、萨丕尔、特鲁别茨柯伊、布隆菲尔德、弗斯、雅格布森这些结构主义语言学家,在对待形式和意义、系统和结构、共识描写与历时描写的关系问题上观点不尽相同,但都遵循经验主义的认识论,具体地说是逻辑经验主义或逻辑实证主义。结构语言学是把语言视为本身具有语音特点、语法和词汇的独立系统来研究。从这种意义上说,历史比较语言学研究的是语言的历史,而结构主义语言学研究的是语言的结构。

(二)理性主义语言观

人类对客观世界的认识始于感觉,经过一定的经验积累形成先验性演绎。由经验主义到理性主义的语言研究始于20世纪下半叶以乔姆斯基为首的转换生成语言学。以Chomsky和Fodor为代表的语言学家哲学家们提出了大脑功能模块说。他们认为大脑的结构是输入和输出系统外加中央处理器,语言不是用来思维的,而是将思维内容具体化的工具。Chomsky把语言视为一个模块,是大脑里相对独立的组成部分,由人的遗传基因决定。人类的语言在本质上是一樣的。各种自然语言都是在普遍语法的原则和程式的基础上派生出来的产物(成晓光,2010)。乔姆斯基的学说——转换生成语法通过一套形式理论、原则一参数的演绎方法解释和分析语言现象,提出语言习得机制的基本原理,试图对人的语言能力做出解释,进而通过语言研究了解人的心智。

与以结构形式研究为主要研究内容的转换生成语法选择语言系统不同,功能语言学主要以意义作为研究对象。功能主义语言学持有广义的功能主义语言观,认为句法系统的规则受制于句法之外的因素,将“系统”作为语言研究的基本范畴,以意义为研究的核心,重视语境、语篇以及语言的社会功能的研究,把语言看成是“做事”的方式,认为人际关系和社会结构决定着人类认识世界的方式。

(三)新经验主义语言观

20世纪后期兴起了与语言模块说相对的认知语言学。认知语言学的一个根本假设就是,语言能力是人的认知能力的一部分。人的感性经验、概念知识以及话语功能都和语言结构有关。(成晓光.,2010)这种新经验主义的语言观最初出现在George Lakoff和Mark Johnson的《我们赖以生存的隐喻》(Lakoff,G.&M.Johnson,1980)中,他们将西方哲学中的经验主义和理性主义的主要观点全部归为客观主义,并针对这种传统的客观主义提出了“非客观主义”。随后在《女人、火、危险事物:范畴解释了思维的什么奥秘》(Lakoff,G.,1987)中将“非客观主义”称为“经验主义”。为了与传统经验主义相区别,王寅将其改译为“新经验主义”(王寅,2002)。在《体验哲学——基于身体的心智及对西方思想的挑战》(Lakoff,G.&M.Johnson,1999)中George Lakoff和Mark Johnson提出了“体验哲学”。体验哲学是认知语言学的哲学基础,核心就是非客观主义或新经验主义。心智的体验性、认知的无意识性、和思维的隐喻性是非客观主义的基本原则。在人类感知和体验的过程中,初始性的体验是身体体验。身体、空间、互动这三者是人类认识的始源,是原始思维中一些基本概念形成的基础。人类通过身体与世界的互动作用来与世界相连。意义基于感知,感知基于生理构造,认知结构和感知机制密切相关(王寅,2007)。在客观事物不在场的情况下,人们可以通过想象唤起对该事物的认知,并在信息加工之后进入长时记忆形成常规的认知结构,即意向图式。这种意向图式是人类推理、人类经验结构和概念系统的基础。人类不是有了语言才有心理活动,而是没有语言,许多扩展的思维活动则不可能进行。

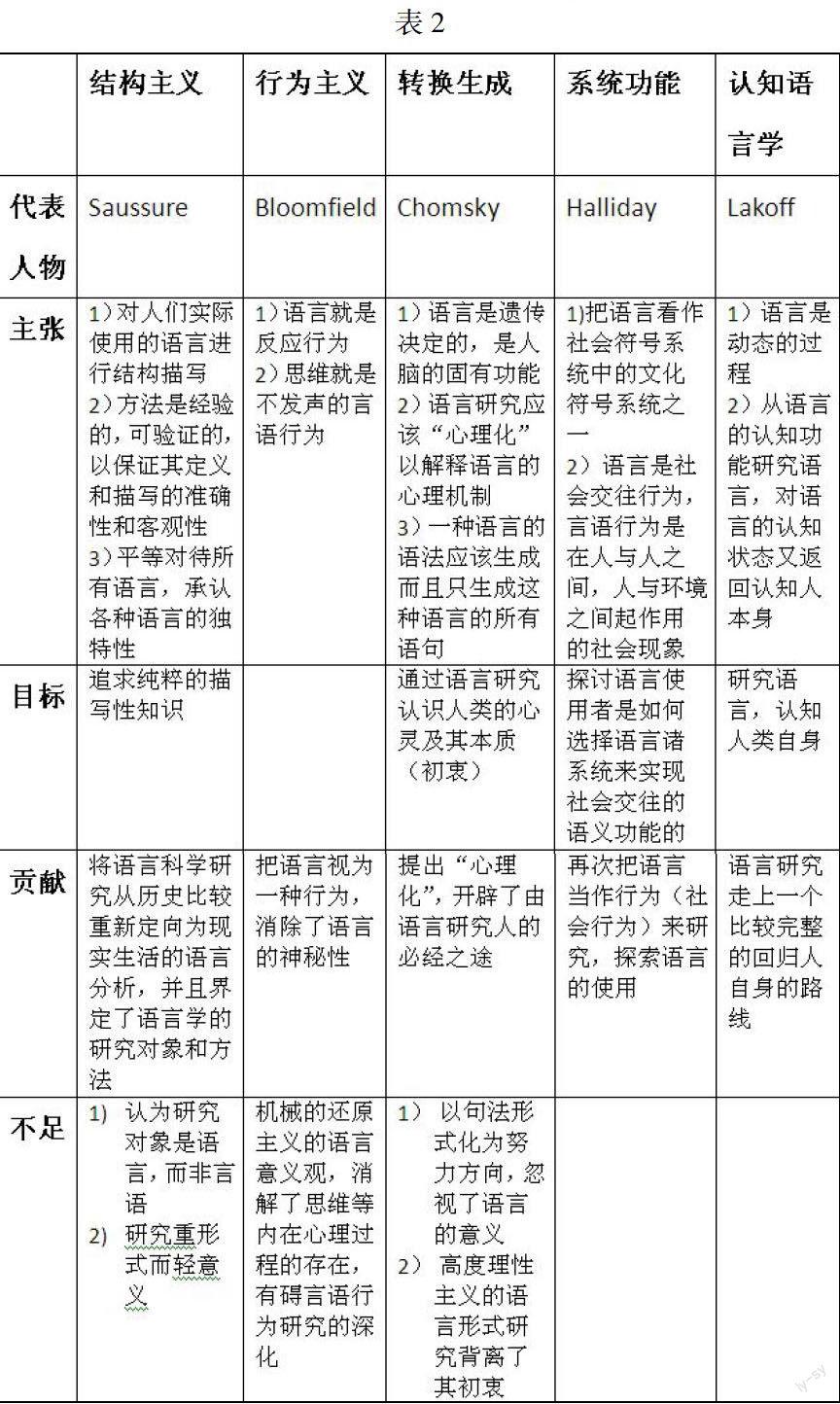

无论各语言学流派以何种认识论为基础,有着怎样的主张,它们都从不同的角度,互为补充为语言学研究的发展与完善做出了贡献(见表2)。

三、语言研究的方法论哲学基础

德国著名社会科学家马克斯.韦伯(Marx Weber,1864-1920)指出,一门学科方法论最重要的贡献,就在于它采用“理想类型”建构了关于该学科的对象和研究方法的概念。从某种意义上说,一门学科的方法论虽然常常是不完善的,但是有关方法论的探讨,对于该学科的自我认识而言,或许更有用(朱晓农,2008)从这个意义上来说,探讨方法论有助于加深学科的自我认识,提高学科理论层次和理论意识的自觉。

语言在时间上的演化性和分布上的差异性决定了其研究的两种路径。一种是追踪本源,即在时间上追踪来源,来源的来源,直至起源。一种是探求逻辑条件,一路演绎直至逻辑端点(朱晓农,2008)。从研究方法的角度,可以将语言研究的主要理论或流派归为三大潮流:历史主义,形式主义和实质主义。

这三大潮流都信奉同一律,力求从不同的角度,用不同的方法(见表3),对语言做出科学合理的解释。历史主义追寻的是历史来源,采用的是历史比较法;形式主义讨论的是逻辑条件,在逻辑条件的设定下进行分析研究;实质主义揭示的是广义的物理原因(朱晓农,2008),既采用语料采集,物理实验,也采用内省的方法,力求更全面的研究。因此对同一对象“语言”他们采用了不同的却各自认为合理的方式进行解释。

(一)历史主义的“解释”方法

19世纪生物学、地质学等自然科学追踪本源的历史研究带来了人们对语言的历史研究。人们将语言视为自然现象,采用自然主义语言观和历史比较法来探索语言演变的过程,追踪其起源。

历史比较法的两个基本假设和客观依据是语言符号的任意性和语言发展的规律性,其基本程序是:广泛搜集大量现代语言和古代语言材料.通过细致的比较分析.找出语音对应规律的同源形式,在此基础上确定被比较语言中最古老的语言特征。然后根据这些特征构拟不同阶段的原始形式,并进而构拟亲属语言的原始母语(parent language/proto-language)(王远新,2006)。由此可以看出其主要的研究目标是通过差异比较揭示语言共性和普遍规律,建立在语言对比基础上的语言类型学;寻找语言的亲属关系,重建语言发展史。历史主义的这种解释是一种“反溯法”(the method of abduction),即指明时间顺序,找到来源,溯其本源。

(二)形式主义的“解释”方法

语言学研究形式主义转向是从20世纪初索绪尔开创的结构主义语言学开始的。索绪尔采用哲学二元论研究方法,提出了一系列的二元对立:语言与言语、共时与历时、能指与所指、组合关系与聚合关系、形式与实体等,分析其差异性和联系,指出区分的意义(鞠玉梅,2015)。结构派对语言进行静态的共时描写,找寻语言构成的元素或成分,确定该元素或成分在系统中的地位以及和其他成分之间的关系。这种指明逻辑条件并进行共时探讨的形式化方法(formalization/formalism)在结构派时期,主要是搭建分类系统;在生成派时期重在营造规则系统。生成派采用现代数理逻辑的形式方法,根据有限的数学式规则系统和原则系统,运用演绎的方法生成无限的句子,形成一整套表达深层结构的表层结构形式,以此来解释人类的语言。生成派在结构派的基础之上加进了对语言的动态描写即机制解释,指明系统运作时各成分之间的相互作用。

(三)实质主义的“解释”方法

实质主义或还原主义(用Stiernfelt(1995)的说法是连续主义(Continuism))认为语言能力是更一般的认知能力的一部分。连续主义心理学认为大脑的认知结构是以连接的方式来工作的,在信息处理时采用并行分布式,由语言和思维构成的整个网络系统都在激活的状态下进行互动。连续主义或实质主义的解释是在语言学中探求广义的物理原因,采用自然观察和内省的非实证性方法,运用话语的数据分析、神经科学的仪器探查、神经心理学的实验等实证性方法进行研究。

实质主义清除了历史主义和形式主义两种传统语言观的障碍,中和了两种语言观,完成了语言研究上的两个“统一”。实质主义“泛时观”在认识论上打通历时和共时的隔阂,把共时变异看成是潜在的变化,把历时变化看成实现了的固化了的变异(朱晓农,2008)。“泛时观”把分布上的差异性化成时间上的阶段性,完成了时间和空间的统一。这种“泛时观”是建立在类型学和社会语言学的发展基础之上的。语言类型学和认知语言学都认为语言的基本单位不是句法成分本身,而是句法成分所栖身的建构,即把不同的种类的语言信息组合成形式和功能的复合体的信号单位。从这个意义上来讲.实质主义又完成了现代语言学中的三个基本概念系统、形式和功能的统一。

实质主义阶段的语言学研究虽极大的克服了传统研究中的各种障碍,但仍然存在明显的不足(见表4),真正意义上的语言“实质”研究依然任重而道远。

四、结语

语言研究历史上各门各派理论的提出、各种假设的设定都有其特定的历史背景和哲学基础。语言研究发展到认知语言学阶段,无论从语言观到方法论,从语言内部研究到语言与外部各因素之间关系的研究,从语言的历时研究到语言的共时研究,语言学各流派整体来看都是由单一向多维、由极端向中和发展方向延伸,正是语言学各流派共同的努力推动了语言理性认识的进步.促进了语言研究的发展

參考文献:

[1]Lakoff,G.&M.Johnson.Metaphor We Live By.Chicago:TheUniversity of Chicago Press,1980.

[2]Lakoff,G.Women,Fire,and Dangerous Things:What CategoriesReveal about the Mind.Chicago:The University of ChicagoPress,1987.

[3]Lakoff,G.&M.Johnson.Philosophy in the Flesh-theEmbodied Mind and Its Challenge to Western Thought..NewYork:Basic Books,1999.

[4]成晓光.语言几恩维、语言模块与语言进化[J].语言哲学研究,2010,(1).

[5]鞠玉梅.索绪尔的语言理论与伯克的修辞学说[J].语言哲学研究,2015,(3),

[6]石毓智,语言能力合成说的认知心理学证据[J].语言研究,2007,(3).

[7]王远新.语言理论与语言学方法论[M].北京:教育科学出版社,2006.

[8]王寅.认知语言学[M].上海:上海外语教育出版社,2007.

[9]王寅.认知语言学的哲学基础:体验哲学[J].外语教学与研究,2002,(2).

[10]朱晓农.方法:语言学的灵魂[M].北京:北京大学出版社,2008.