隐喻视角下情感构式中量词的概念整合分析

李昕

摘要:本文尝试运用概念整合理论解读构式中量词情感性发生的认知机制。从能体现宋词典型情感的相思、愁思、怨恨角度选取例子,运用CCL寻找代表性高频量词,通过概念整合发现量词的情感性来源于“数量词+情感名词”的构式和人们的隐喻性思维。概念整合理论为我们解读语言现象提供了一个全新的视角。

关键词:构式;隐喻;量词;概念整合;宋词

一、引言

顾名思义,量词是用来计量人、物、或者动作行为。日常生活中,人们是这样使用的:一朵花、两棵树、三条鱼、四位专家、五次旅行。在宋词中却见到这样的表述:一段新愁、一生憔悴、一种相思两处闲愁、几度秋凉、一场寂寥。这样的表述会引发我们强烈的心理感受,为之动容,感同身受。更难以释怀的是其中量词的使用不同于常规的使用。在修饰中心名词时,Langacker(1991:164)认为:虽然量词包含了各种千差万别的语义范畴,如有灵性、坚硬度、数量、社会地位等等,但形状也许是其中最具有典型性的。何杰也曾论述说,当使用量词对中心名词进行描述时,会给人很具体的形象感。因此,不同的量词会搭配适当的名词反映出入们在实际使用中对客观事物的认知,比如汉语中‘旧”会用于有圆口的物体,“条”会用于长形的物体,“座”用于有堆积感的物体(宗守云,2012:11)。英语中也有这样的表达:a bar of chocolate/soap/gold/iron一块巧克力、一块肥皂、一块金条、一块铁条;a cakeof cheese/soap/tobacco一块奶酪、一块肥皂、一团烟丝。这些量词的差别使用反映出入们对不同事物分类的意识,是人们认知思想的体现。有形的事物可以用量词计量,而且不可计量的思想情感、思维状态也可以用量词予以计量,张翼(2013)认为这是论元异构现象。王文斌(2013)认为这是隐喻表达。美国认知语言学家Fauconnier提出了概念整合理论,意图要揭示言语意义在线构建背后的那座认知冰山。因此本文拟用概念整合理论来探讨情感构式中量词情感性产生的认知机制。

二、量词、构式中的量词及概念隐喻

(一)量词的研究

对量词的研究始于《马氏文通》,但也只是把它看作名词的一部分。朱德熙《语法讲义》(1982)认为名词和量词的搭配是约定俗成的。这种观点在很长一段时期内代表了学术界对名、量词搭配关系的看法。随着人们意识到量词的使用并非如此简单,越来越多的学者开始重新审视量词的功能。李延瑞(1987)、朱承平(1998)从修辞角度分析名词活用为量词可以使描写更加传神到位。丁安仪(2001)认为语用功能是造成名量异常搭配的原因。中心词越抽象,修饰它的量词的模糊性越强,从模糊性来分析这种结构的学者有张向群(1992)、李治平(2016)。储泽祥(2010),刘顺、刘雪芹(2010)认为这是因为名词的“空间性”,因此可以利用一种事物的空间来表示另一种事物的数量。而彭媛(2009)、王文斌、毛智慧(2009)、李勇忠、白黎(2016)认为名量异常搭配是再范畴化的结果。王文斌(2009)则认为一个形状量词就是人类观察事物的一种视角,一种视角就是一种意象图式。还有一些学者认为在名量异常搭配中,名词与量词之间存在隐喻、转喻的认知方式,如何杰、何平(1996)、杨爱娇(2000)、骆琳(2007)、毛智慧(2011)、刘晨红(2011)。对于名量异构的分析,学者们多从修辞、语义语用、隐喻角度讨论,本文拟用概念整合理论来探讨。

(二)情感构式中的量词

使用量词时,除去专职量词外,人们还多会从名词中借用,这种情况下量词的使用会故意违反一定的语法、语义或使用习惯以获得特殊表达效果,也就是说超出了人们的常见使用形式,表现出入们从某种特殊的角度去感知、认知和理解情感世界的方式,这种情形被称为量词的异常搭配使用,形成”(数)量词十情感名词”的情感异构构式。此构式中的量词不仅有对客观事物进行计量的基本功能,而且还可以表达人们对该事物的爱憎程度与褒贬评价,这使得量词具有了情感语义属性。富含情感的量词是人们在与客观世界互动过程中感受到外界刺激而表现出的心理反应或认知的一种表现方式。人们在认知客观世界的过程中不仅会注意事物的外在形状特征,而且始终伴随着情感态度,情感影响认知,认知与情感密不可分。作为描写中心词的量词的情感属性在构式的搭配中被激活,这样的量词带有浓厚的主观色彩。郭先珍(1996:101)曾指出“当量词用于修辞时,它的计量功能减弱,描写功能增强”。情感性量词反映出入们对欲描写名词的一种认知感受和心理体验。

作为单复数标记语言的英语,虽然没有将量词作为单独的词类,但是英语中也不乏有量的表达,如:“a peal oflaughter”“a chorus of doubt”、“a storm of jealousy”。毛智慧、許鸿敏(2016)发现,“汉语中的情感量词借用于名词,因而具有空间义,能够激活大脑中空间上的静态视觉意象”,反映出汉民族的具象性和整体性思维方式。思维方式的不同致使英语中的情感性量词具有抽象性,因此对于量词的情感性分析会以汉语为例。长于抒情的宋词中拥有丰富多彩的情感性量词,它们不仅具备摹形状物的语义功能,而且具备生动形象的修辞功能,使义、状、情融于一体,是具象思维的完美呈现。

文艺理论中有这样的观点:“苦痛比快乐更能产生诗歌,好诗主要是不愉快、烦恼或‘穷愁的表现和发泄”。宋词中的情感表达主要集中在三个方面:相思、愁思、怨恨。本文的选例也将从这三个方面选取。笔者在CCL古代汉语语料库中输入关键词“相思”、“愁”、“恨”,搜索《全宋词》中“数量词+情感名词”的构式表达,发现修饰相思的量词中“缕”的使用频率最高,表述愁的诗句数量最多并且多用“解”修饰名词,修饰恨时多用“怀”。因此本文拟从概念整合的角度讨论这三个使用频率最高的量词的情感性来源。《全宋词》中高频量词的使用情况统计如下表所示:

(三)情感构式中的概念隐喻

人们的思维是隐喻的,隐喻的实质就是用一种事物来理解与体验另一种事物,特别是在表达抽象概念和情感时,人们总是通过具体的始源域的经验去理解体验抽象的目标域的经验。用熟悉的事物、概念去描述解释陌生的事物、概念,这是隐喻认知,是人们隐喻思维的体现。语言的隐喻是人们隐喻性思维的反映,思维在头脑中的抽象反映和概括就是概念隐喻,比如“人生是旅程”、“辩论是战争”,语言中的隐喻是由抽象的概念隐喻派生出来在语言中使用的具体表达形式,隐喻性表达都是围绕着概念隐喻衍生出来的,反过来也可以从具体的隐喻表达中总结出抽象情感的概念隐喻。Lakoff&Johnson(1980:149)认为:概念隐喻是人们隐喻性思维的体现。隐喻直接参与人们的概念体系的形成,人们的认知方式和行为方式都是隐喻的。隐喻的主要功能是理解,抽象的情感隐喻为具体事物也就是情感物化后就可以计量,也容易把握。情感构式中的量词都是借用于名词,这些量词不但拥有量词的作用而且拥有名词的语义特征。构式中的量词和抽象名词形成映射,以量词所指代的具体事物映射情感名词所指代的抽象概念。施喻者根据自己对目标域的认识或为了反映目标域的某一特征或特性,寻找与之具有相应特征或特性的始源域,最终将始源域映射到目标域之上。这里的相应特征或特性就是始源域和目标域之间的相似性。相似性是产生隐喻的基础,在使用隐喻时,人们在心理上将本体和喻体划为相似的一类,从而利用这种由于认知而产生的相似性来表达自己对情感名词的感受和理解。对隐喻相似性的识解是客观和主观有机的结合,是一个认知过程。客观世界中物质的存在状态为固体、液体、气体。直观的、具体的事物是人们首先认识的,继而人们的隐喻思维会促使人们把已经认识的具体事物与一些新认识的、抽象的事物相联系,进而找到它们的相似点,这样就产生了两个认知域之间的映射,有助于人们理解抽象事物。抽象的情感也因此常从这三个方面加以隐喻,“情感是固体”、“情感是液体”、“情感是气体”。“一缕相思”中相思隐喻为气体;“万解闲愁”中闲愁隐喻为固体;“一怀幽恨”中幽恨隐喻为液体。构式中量词和情感名词之间的相似性不是以客观物理特征的相似性为基础的,而是以知识经验为基础的,从心理上对它们产生的相似性联想。

三、量词情感性的概念整合分析

(一)概念整合理论简介

概念整合理论(the conceptual blending theory)是在心理空间理论(Mental Spaces Theory)的基础上发展而来的。但是心理空间理论只涉及了意义构建的一些基本原则,并没有深人研究心理空间之间的内在联系和工作机制。此后,Fauconnier&Turner不断地探究这些问题,在心理空间理论基础之上正式提出了概念整合理论。概念整合理论的研究目标在于揭示人类表层的思维能力背后所隐藏的,即后台认知(backstage cognition)的东西(Fauconnier &Turner,2002:34)。Fauconnier(1998:139)认为心理空间是人们使用语言时不停地构建心理空间以及空间里的分子及其关系,是人们在进行思考、交谈时为达到局部理解与行动之目的而建立起来的小概念包(conceptual packet)。

语言使用过程中建立的心理空间并非孤立存在而是相互影响,并非一成不变而是随着话语的展开不断更新。一个概念整合网络正是由这些心理空间组成的,通常包括四个心理空间:两个输入空间(input spaces),两个输入空间整合为一个合成空间(blended space),还有一个类属空间(genericspace)。类属空间的作用就是帮助建立输入空间之间的映现(mappings),以便使整合能够进行下去。两个输入空间的抽象特征及其共有抽象信息被投射到合成空间,类属空间和两个输入空间将各自的信息部分地投射到合成空间(blendedspace),不是所有的输入空间所含信息都投射到合成空间,这种投射是有选择性的。总的来说,概念整合就是构建两个输人空间相互映现的心理空间网络,并有选择的映射到合成空间。在合成空间中整合的关键在于层创结构(EmergentStructure)。层创结构综合两个输入空间的共有元素和不同元素产生新的意义。层创结构是合成空间运行后产生的新的概念,它源自三个过程:组合(composition)、完善(completion)、扩展(elaboration)(Fauconnier&Turner,1998:133-187)。根据不同网络包含的心理空间以及映现过程的不同,这些整合网络可分为三类(Seana Coulson,2010:21):

1.单一框架网络(single framing network)。这种整合网络中的一个输入空间具有抽象框架,框架里含有角色(role),而另一个输入空间包含价值(value),通过跨空间映射将输入空间1中毫无关系的价值投入到输入空间2中有着某种关系的框架中因而构建了合成空间(汪少华、王鹏,2011)。

2.单侧网络(one-sided network)在此框架网络中,两个输入空间各自拥有不同的抽象框架,合成空间的框架却采用了其中一个输入空间的组织框架。(ibid)

3.双侧网络(two-sided networks)如果两个输入空间都为合成空间提供了框架层次结构,那么合成空间的结构就不同于任何一个输入空间的结构,合成空间中的结构是两个输人空间结构的混合,这个整合网络就是双向网络(ibid)。

(二)概念整合理论与情感构式中的量词

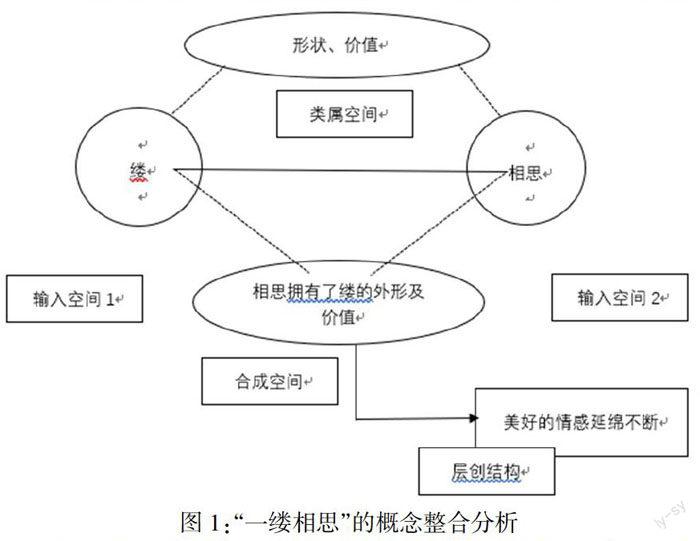

1.怎奈向、一缕相思,隔溪山不断。(周邦彦《拜星月慢》)

这是单一框架网络。看到这样的表达,我们会建立两个输入空间,一个空间是缕,一个空间是相思。《说文》中解释:“缕,线也”。并且古时的丝线是贵重的物品。缕空间包含了框架,框架里含有角色:线状物,贵重。另一空间中则包含价值:相思。在合成空间里,相思拥有了缕的框架,即形如丝线的贵重物品。“相思”的字面意为相互思念。根据“思悠悠,恨悠悠,恨到归时方始休”、“天涯地角有穷时,只有相思无尽处”,人们心目中的相思是延绵不断的,对相思的心理认知正好与线的外形特点相吻合。“欲把相思说似谁,浅情人不知”,人们认为相思是难能可贵的情感,对这一情感的珍视唯有以当时昂贵的丝线来媲美。在文化背景的映射下,层创空间为:美好的情感延绵不断。“一缕相思”映射出“情感是气体”的概念隐喻。缕的常见的搭配是“一缕青烟”、“一缕阳光”,“缕”被赋予了轻轻的、柔柔的情感認同,用于搭配“相思”,反映出入们对这种情感的认知状态。人们对本体“相思”的认知凸显出相思与喻体“缕”的外形和价值的相似性。“一缕相思”的情感构式不但体现出“相思”的绵长不断的外形,“缕”的映射也蕴含着人们对相思的向往。

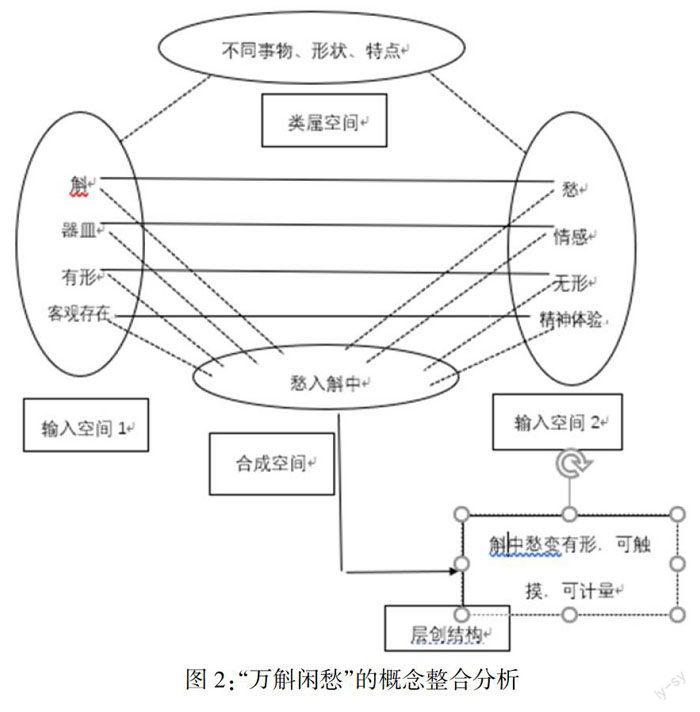

2.多情多病。万解闲愁量有剩。(贺铸《减字木兰花》)

这是单侧网络。在理解这一诗句的整合网络中,两个输入空间中包含的元素是不同的:解和闲愁。而且组织框架也不相同:输入空间1中的“解”是古代称量米时使用的器皿,有形状,是客观存在。输入空间2中的“闲愁”在现代汉语词典中的解释为无端的忧愁,是一种精神体验,是人们的一种情感,是看不见摸不着的无形物,人们却可以感知这种情感在内心“才下眉头,却上心头”。类属空间拥有了两个组织框架:客观存在和精神体验。经两个输入空间部分投射形成的合成空间:闲愁进入解中。两个输入空间的组织框架相去甚远,却有了创造性联系,无形的情感拥有了有形的外在。在层创空间中,只能心理感知的闲愁放入解中变得一目了然,可触摸,可计量。“万斛闲愁”是“情感是实物”概念隐喻的表现,内心的忧愁用量米的解去称量,一万解还有余,闲愁变成了象米一样的可称量的物体。沉甸甸的闲愁象石头一样压在心头,表现出入们对闲愁的心理认知和情感经验。“万解闲愁”的情感构式中,“斛”的出现使“闲愁”有了清晰可辨的外在形态,与“闲愁”搭配,“解”充满了肝肠寸断的情感表达。

3.念多材挥衰减,一怀幽恨难写。(周邦彦《塞垣春·大石》)

这是双侧网络。这里建立起来的输入空间中,输入空间1的组织框架为“怀”。这个框架里包括器官、有形、心理感知等元素。输入空间2的组织框架为“幽恨”,在现代汉语词典中解释为深藏于心中的怨恨,与之相关的元素有情感、无形、心理感知。根据认知语言学,隐喻是从一个具体概念域向一个抽象概念域的系统映射,映射是以身体、生活经验为基础的,发生在人类的思维层面。在“恨”的概念隐喻中,最突出的就是“恨是液体”。比如,“离烟恨水,梦杳南天秋晚”、“多少愁风恨雨,惟有春知”。这种认知建立在心理体验的基础上,是思维意识相似性的具象事物表现。因此输入空间2中的恨隐喻为液体。两个输入空间建立起跨空间的对应关系,两个输入空间的特性出现在类属空间:怀即胸腔是人体中空间最大的器官;恨隐喻为液体。但是因为人体器官存在于身体内部,无法用肉眼直观的看见,并且恨也是看不见的。所以两个输入空间的对应元素投射至合成空间,在合成空间中仍保持相互冲突,只能通过思维意识感知液体充满胸腔。在层创结构中理解为人体空间最大的器官充满恨,可见恨的程度很深。人体器官隐喻为容器,情感隐喻为液体,在“一怀幽恨”的情感构式中,“怀”表现出“幽恨”的深度,“幽恨”使“怀”拥有了恨海难填的愤懑不满的感情色彩。

无形无界、无质无量的情感名词在情感构式中通过概念整合被赋予了这些量词质量特征属性和形状特征属性,变得可称可量,无形变有形,无界变有界。具象的量词在与名词所代表的抽象情感的相互作用下,也沾染了其丰富的情感属性,量词的情感属性只有在构式中才能显现出来,量词和名词的构式整合实际上就是概念整合的过程,只有从整体上去理解才有意义,整体意义大于部分意义之和。

四、结语

概念整合通过在多个空间之间的投射、映现、建构,揭示了人们对于”(数)量词+情感名词”的认知过程。王国维先生曾指出:诗词中的一切景语皆情语。通过构式的表现形式,量词的情感性受到关注,进而运用概念整合网络对量词进行分析、整合,挖掘量词被给予的丰富情感。通过上述分析,概念整合再现了构式中的量词在不同语境中“相思”、“愁思”、“怨恨”的动态情感意义建构过程,同时也展示了人们对于情感构式的抽象认知过程。同时我们也发现隐喻性思维是情感构式的源泉,人们熟知的概念隐喻、背景知识、认知习惯和文化影响同时将被带人合成空间,因此人们原有的知识结构在理解构式中量词的情感意义建构过程中会发挥一定的作用,使得概念整合理论在阐释量词的情感性时显示出一定的灵活性。不过可以肯定的是,概念整合理论为我们正确解读、阐释语言的情感现象提供了一个崭新的认知视角和研究方法。

参考文献:

[1]Langacker,R.W.Ten Lectures on Cognitive Grammar [M].高远、李福印主编北京:外语教学与研究出版社,2017.

[2]宗守云.汉语量词的认知研究[M]北京:世界图书出版公司,2012.

[3]何杰.现代汉语量词研究(增编版)[M].北京:北京语言大学出版社,2008:76-84.

[4]周芍.名词与量词组合关系研究说略[J].汉语学习,2006,(1):49-55.

[5]李延瑞.关于修饰性临时量词[J].语言教学与研究,1987,(3):42-51.

[6]朱承平.唐宋诗中的名词用作童词[J].修辞学习,1998,(3):37-38.

[7]丁安仪.汉语量词的语用功能探讨[J].修辞学习,2001,(5);23-24.

[8]张向群.量词的超常用法[J].陜西师范大学学报(哲学社会科学版),1992,(4):123-126.

[9]李治平.也谈汉语量词的模糊性[J].湖北师范学院学报(哲学社会科学版),2016,(5):24-29.

[10]储泽祥.汉语空间短语研究[M].北京:北京大学出版社,2010.

[11]刘顺,刘雪芹.汉语名词和量词组合的认知研究[J].南京师范大学文学院学报,2010,(2):182-188.

[12]彭媛.汉语“一量多名”现象的范畴化解析——以量词“串”为例[J].赣南师范学院学报,2009,(1):71-74.

[13]王文斌,毛智慧,汉英表量结构中异常搭配的隐喻构建机制[J].外国语文,2009,(3):48-53.

[14]李勇忠,白黎.汉英新奇表量结构的认知修辞分析[J].西安外国语大学学报,2016,(2):1-5.

[15]王文斌,论汉英形状量词“一物多量”的认知缘由及意象图式的不定性[J].外语教学,2009,(2):6-11.

[16]何杰,何平.现代汉语量词的转义现象[J].南开学报,1996,(5):76-80.

[17]杨爱娇.“数量名”定中结构的变异搭配[J].襄樊学院学报,2000,(3):53-56.

[18]骆琳.汉语量词搭配中隐喻意义的构建[J].修辞学习,2007,(4):13-14.

[19]毛智慧.汉英名量异常搭配的认知解读[J].宁波大学学报(人文科学版),2011,(6):59-63.

[20]刘晨红.临时名量词与名词匹配的认知机制[J].宁夏大学学报(人文社会科学版),2011,(2):20-23.

[2]]郭先珍.谈谈物量词对前搭配数词的语义选择[J].中国人民大学学报,1996,(3):98-102.

[22]毛智慧,许鸿敏.英汉情感数量表征差异的时空特质[J].宁波 大学学报(人文科学版),2016,(5):67-72.

[23]Iakoff G,Johnson M.Metaphors We Live By [M] Chicago:University of Chicago press,1980:149.

[24]Fauconnier,G.&M.Turner.The Way We Think:ConceptualBlending and the Minds Hidden Complexities[M].New York:Basic Books,2002.

[25]Fauconnier,G.&M ark Turner.Conceptual IntegrationNetworks[J].Cognitive Science,1998,(2),

[26]Seana Coulson.2010.语义跳跃——意义建构中的框架转换与概念整合[M].北京:世界图书出版社.

[27]汪少华,王鹏.歇后语的概念整合分析[J].外语研究,2011,(4):40-44.