抗战期间中国高校办学质量管窥

——基于学业竞试的统计分析

朱鲜峰 ,刘晨飞

(1.湖南师范大学 教育科学学院,湖南 长沙 410081;2.浙江大学 教育学院,浙江 杭州 310028)

上世纪四十年代,国民政府为奖励高校学生学业起见,连续举办了六届专科以上学校学生学业竞试。竞试的办法较为公正,形式较为多样,既为少数几所顶尖学府提供了切磋、比较的契机,也为其他办学质量较高的院校提供了展示的舞台。对竞试相关数据进行统计与分析,无疑有助于研究者更为直观地把握这一时期中国高校的办学情况。

一、竞试情况概述

抗战期间,为完善教学管理、提升教育质量,国民政府在多方面施行改革,如实施统一招考制度、推行成绩考核与升留级制度、统一大学课程设置标准等,[1]107-109开展学业竞试同样是其中的一项重要举措。自1940年至1945年,国民政府教育部共举办六届高校学业竞试,具体情况如下:

竞试分甲、乙、丙三类:甲类竞试国文、英文(法文或德文)、数学三科,各院校一年级学生可自由报考一科至三科;乙类竞试各科系主要科目两门,各院校二三年级学生可自由报考该年级指定之科目,如中国文学系须考作文与中国通史,数学系考微分方程与高等解析几何;丙类竞选毕业论文,各院校四年级学生一律参加。

甲乙两类竞试,分初试、复试,初试由学校主持,复试由教育部办理。丙类则分为初选与复选,同样是先由院校选拔,再交教育部评定。同时,为鼓励学生参加竞试,教育部对初选生与决选生均给予一定的奖励。

第一届学业竞试于1940年上半年举行。参与该届竞试的高校超过80所,各校初选生人数共计1269人,复试(复选)后计录取甲类31人,乙类59人,丙类41人,*丙类分决选生与次优生,一概计入获奖人数当中。总计131人。

第二届学业竞试举行于1941年下半年。竞试仍分甲、乙、丙三类,具体办法在第一届的基础上有所完善,参赛学校的数量也有所增加。各校初选生达1822人,最终录取甲类32人,乙类58人,丙类42人,总计132人。

1942年6月,国民政府教育部颁发第三届高校学业竞试办法,主要的变化有:甲类竞试中增加了三民主义一科,在乙类竞试中将所考的科目由两门减至一门。此次各校初选生共计1937人,最后录取甲类44人,乙类85人,丙类47人,总计176人。

第四届学业竞试于1943年夏举行,该届竞试仅举行丙类毕业论文竞选,其中公私立各大学及独立学院每系科以甄选两篇为限。此次参加复选的学生共234人,最后决出48人。*年鉴中有部分统计错误,现已随文订正。

1944年4月,国民政府颁布第五届高校学业竞试办法,此次竞试仅举行国文竞试一种,且要求以蒋介石所著《中国之命运》为题材,各高校学生一律参加。竞试试题由教育部拟定,各校先行初选,成绩优秀的试卷再交呈教育部复选。

1945年春,国民政府教育部举行第六届高校学业竞试,此次竞试仅举行三民主义、物理、化学、数学四种,各高校学生一律参加。其中人文社科类学生参加三民主义竞试,自然科学类学生在其余三科中任选一科参加竞试。初选、复选的程序与第五届竞试相同。[2]550-564

由于第五、六两届竞试相关材料在复员途中浸水受潮,致使复选成绩未能公布。从竞试内容来看,后两届竞试亦明显偏重党化教育,无法客观反映各校的办学状况。因此,本文即以前四届的成绩作为统计与分析的依据。

从录取比例来看,第一届学业竞试为10.32%,第二届为7.24%,第三届为9.09%,第四届为20.51%,可见获奖的难度较大。其次,根据相关规定,复试的命题与评阅以及论文的复选均采用避嫌原则,参与复试、复选的委员均是与参加竞试各校无关系的校外专家、学者,[3]保证了竞试的公正性。

从获奖学生来看,其中不乏日后各学科的领军人物,在此略举数名:

王玖兴,著名西方哲学史专家、翻译家(第一届乙类教育学系决选生,国立武汉大学)

苗力田,古希腊哲学研究专家、翻译家(第二届乙类文学院哲学系决选生,国立中央大学)

毛汉礼,物理海洋学家、中国科学院院士(第二届乙类地理学系决选生,第四届决选生,国立浙江大学)

严耕望,著名历史学家、台湾“中央研究院”院士(第二届丙类文学院决选生,国立武汉大学)

杨振宁,著名物理学家、诺贝尔奖获得者(第三届乙类物理系决选生,国立西南联合大学)[4]550-564

另一方面,学业竞试也的确起到了促进学生学业的作用。如第二届乙类竞试农艺学系第一名获得者、中国工程院院士余松烈即在回忆中提到,自己在得奖之后大受鼓舞,增强了“学农的信心和决心”。[5]54由此亦可见,这一时期的高校学业竞试的确汇集了各校成绩最为优异的学生,基本能反映抗战期间高校办学的水准。

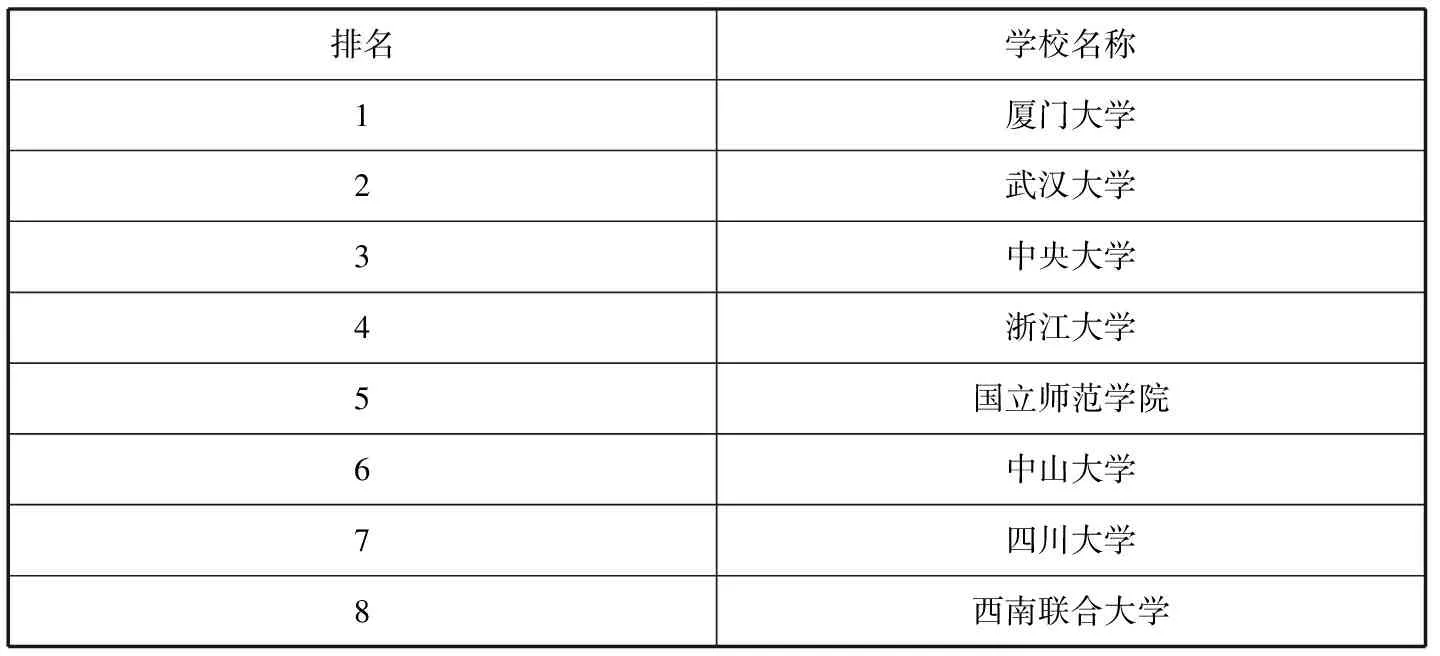

二、第一届学业竞试成绩排名

在现存史料当中,尚留有教育部对国立各高校第一届竞试的成绩所作的排名(见表1)。国民政府教育部的排名方式颇具特色,综合考虑了获奖人数、全校学生总数、学系数量、经费投入等因素。因此,规模较大的高校在排名上未必占优势。

表1 第一届高校学业竞试国立各高校成绩排名(前8名)[6]237-238

下面以国立师范学院为例,对排名的方式稍作介绍。在教育部的统计当中,国立师范学院的相关数据如下:

校名:国立师范学院

得奖人数:甲类 二;乙类 一;丙类 零;共计 三。(一)

全校生数:二百七十。(二)

全校系数:七。(三)

全年经常费:二十九点四万元。(四)

比率:得奖人数比(一)÷(二)% 一点一一;

得奖系数比(一)÷(三)% 四十二点八;

得奖每人所需经费九点八万元。[7]237

根据教育部的统计,在得奖人数比方面,国立师范学院排名第二;得奖系数比排名第五;得奖每人所需经费同样排名第五;得奖总人数排名第八。综合以上四方面的成绩,国立师范学院的总名次位列第五。

作为一所师范学校,国立师范学院能与众多综合性大学并立于榜单,着实不易。学院院长、著名教育家廖世承在其中发挥了重要的作用。在廖世承的多方努力之下,国立师范学院虽僻处湖南安化蓝田镇,却汇集了一批名师。相关资料显示,国立师院第一届学业竞试委员会委员为钱基博、袁哲、高觉敷、钱锺书、李仲珩及金兆均,[8]98足见其阵容之强。在办学方针上,学校采取的是“小而精”的办学模式。研究者指出,“为保证在有限的教学资源下在校学生能获得精心的培养,学院十分注意控制学生规模,每年招生的名额很少,录取率也很低”。[9]12如上文所示,这一时期国立师范学院的学生总数为270人,而此时中央大学的学生规模达到2800人,[10]235二者相差10倍有余。从得奖人数的比例来看,国立师范学院为1.11%,中央大学为0.64%,前者反而更胜一筹。

在整个榜单当中,此前声名不彰的厦门大学高举榜首,着实令人意外。正如时人所言,厦大排名第一的消息传出之后,“士林为之震惊”。[11]113这一时期厦门大学迁至福建长汀办学,在艰苦的环境中始终维持高水准的办学质量。校长萨本栋更是以身作则,亲自为学生授课,最多时一学期曾开设五门课程。[12]201-202在萨本栋的表率之下,全校教师亦倾力授课,极大提高了厦大的教学质量。事实上,上述排名方式同样来自萨本栋的建议。在得知竞试成绩后,萨本栋曾向时任教育部长陈立夫建言:“如必须排列名次,亦似应以各校学生人数、已设置系数及经费状况与被决选学生人数之比率为根据。不应仅以所获决选生人数之多寡定其前后。否则,未行竞试,或者即当知生数、系数众与经费较多之学校如中大等必席名前茅也。”[13]248萨氏之言,可谓合情合理。

从以上成绩来看,西南联大排名靠后,结果稍稍出人意料。但不可否认,此种排名方式避免了几所重点大学挤占榜单的情形,充分照顾了规模较小的高校的办学情况。此外,由于省立及私立学校的经费及学生总数等数据不足,此次未能列入教育部的排名。

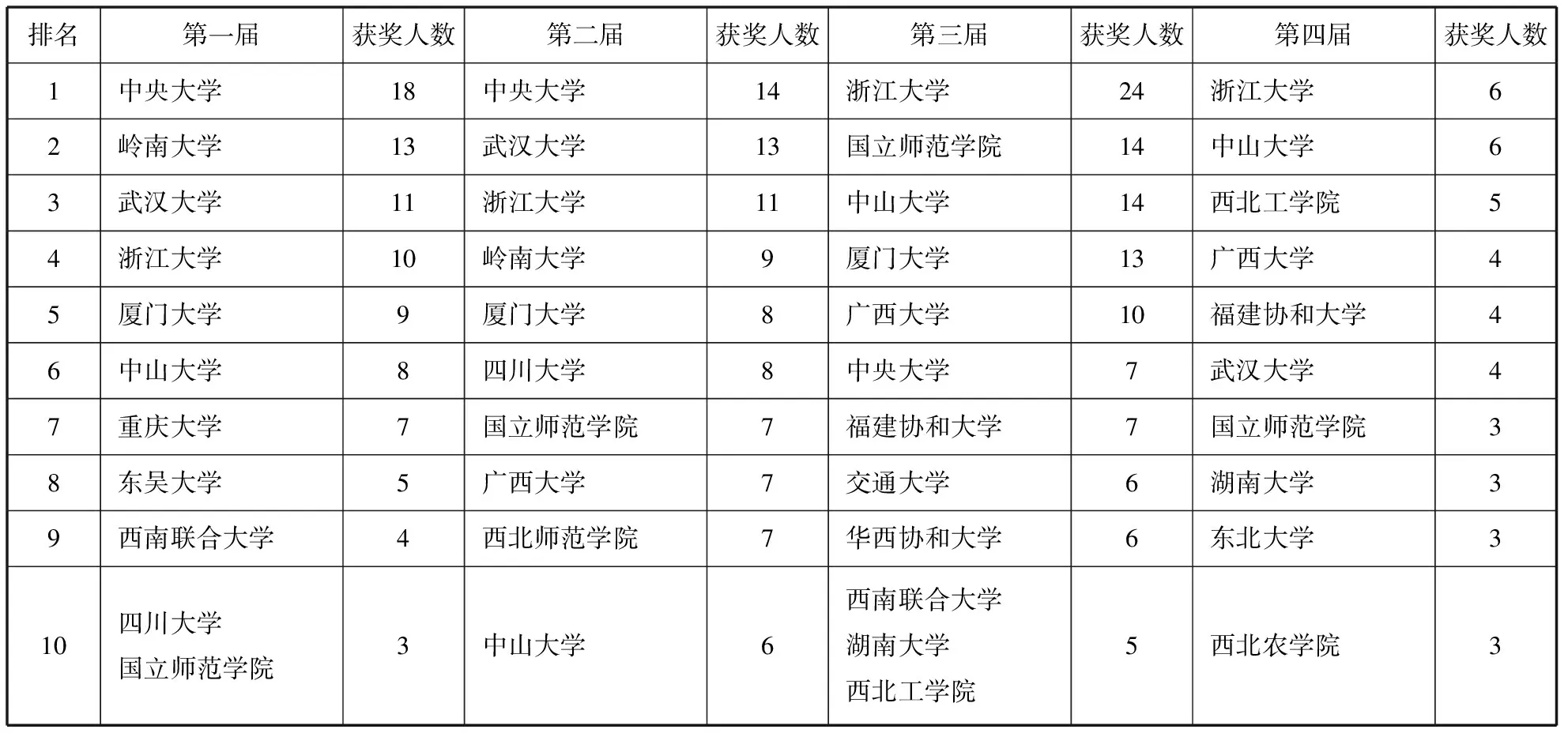

三、前四届学业竞试各校获奖人数排名

尽管上述教育部的排名方式较为合理,但由于缺乏相关数据,本文仅依照获奖人数这一项对各校的成绩进行统计。以下是前四届竞试获奖人数排名前十的学校列表:

表2 第一届至第四届高校学业竞试获奖人数排名(前10名)

从上表来看,在获奖人数方面,前两届竞试中央大学独占鳌头,浙江大学则后来居上,在后两届竞试中位列第一。其他如武汉大学、中山大学、四川大学等知名的国立高校,也均名列榜中,但西南联大却排名靠后(第一届第九名,第三届第十名,其他两届未上榜),使人略感意外。私立大学当中,岭南大学与东吴大学排名较为靠前,福建协和大学与华西协和大学两所教会大学的成绩亦较佳。师范学校当中,以国立师范学院成绩最为出色,在四届竞试中均进入前十名;从原西北联合大学分出的西北师范学院、西北工学院、西北农学院也在榜中有一席之地。

在甲、乙、丙三类竞试当中,甲类侧重于考核学生的基本功,乙类偏重于学生的专业水平,丙类则是考核学生的科研能力。三类竞试单独的排名如下:

表3 第一届至第四届高校学业竞试获奖人数分类排名(前10名)

续表

甲类竞试当中,浙江大学共有16人获奖,遥遥领先于其他院校,表明浙江大学对国文、英文、数学等基础学科极为重视。乙类竞试当中,成绩最好的三所学校为浙江大学、中央大学与国立师范学院,可见这三所高校对专业课程的重视。丙类竞试以中山大学与武汉大学成绩最好,而在前两项竞试中名列第一的浙江大学则稍稍落后,说明当时浙大学生的科研能力整体上要逊色于这两所大学。

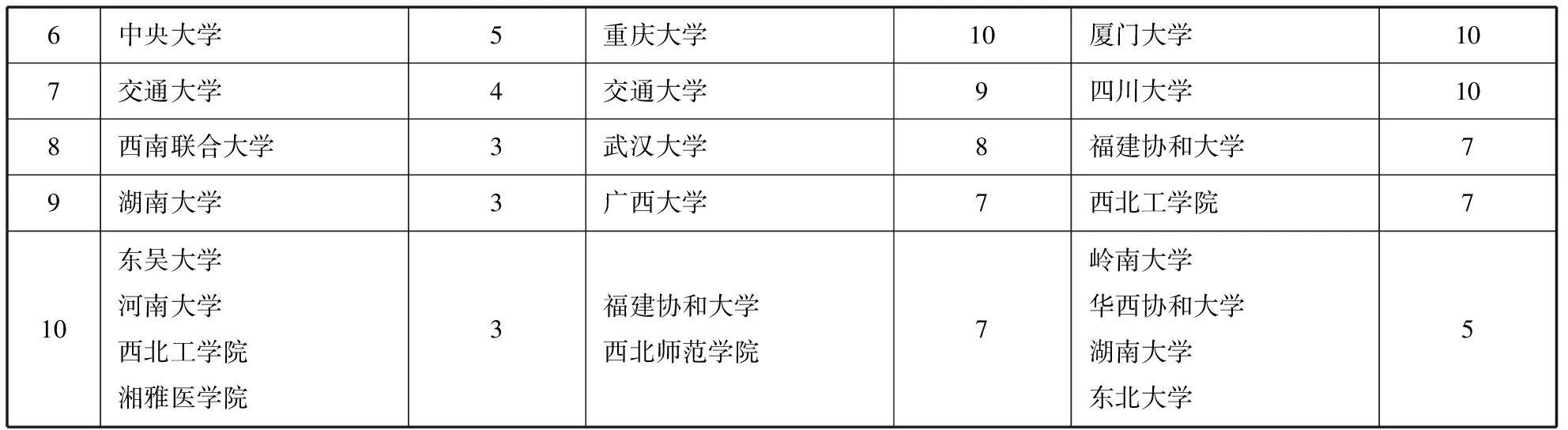

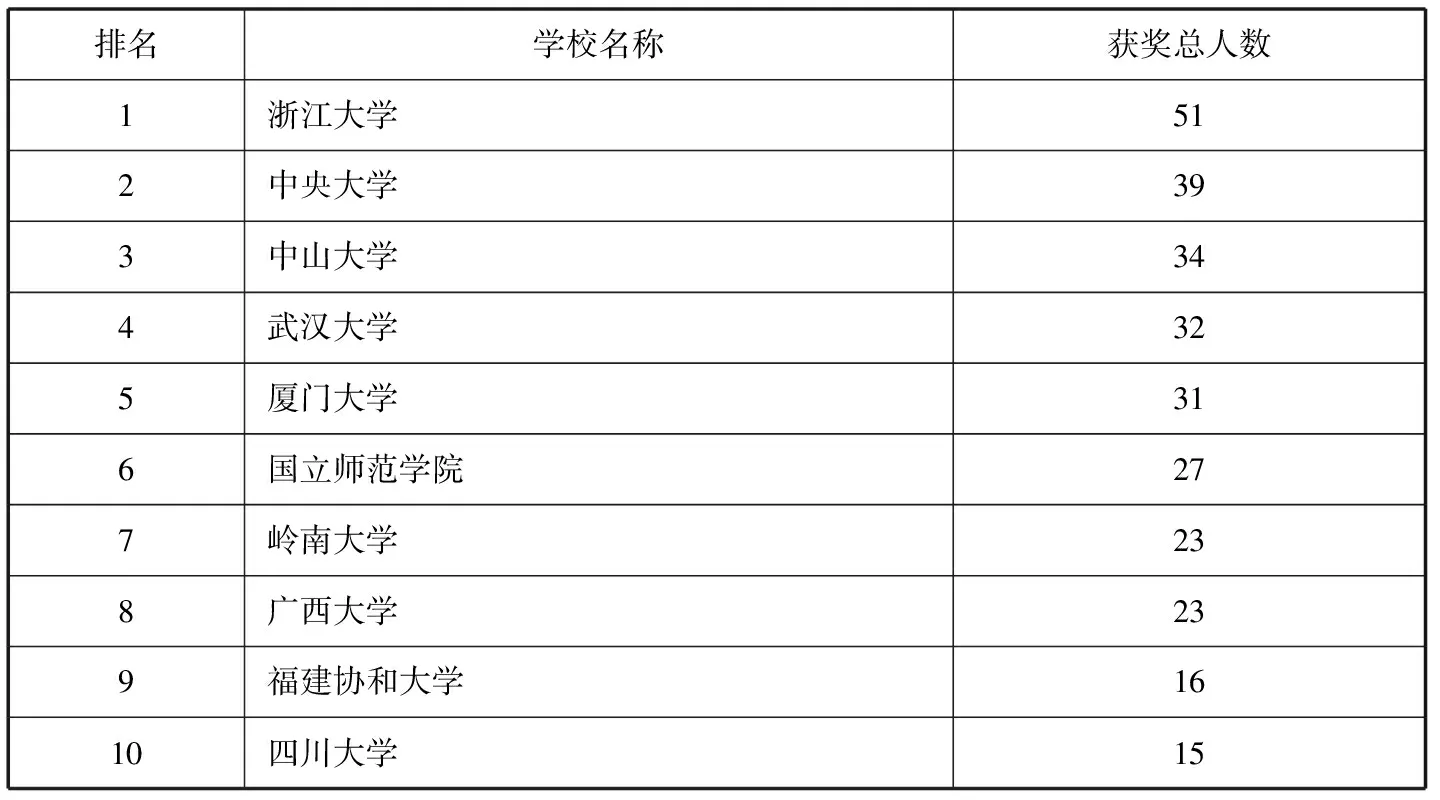

将各校历届竞试的获奖人数叠加之后,最终的排名如下:

表4 第一届至第四届高校学业竞试获奖人数总排名(前10名)

凭借历次竞试的稳定发挥,浙江大学以51人的获奖总人数名列榜首,领先第二名中央大学12人,可谓实至名归。除浙江大学、中央大学、中山大学、武汉大学等著名高校外,其他学校的获奖也决非偶然。如排名第七的岭南大学在校长李应林的带领下,先后迁至香港及广东韶关办学,在危急的战局之下,师生依然保持了高昂的学习与工作的热情。[14]100-110福建协和大学迁至闽北山城邵武,弦歌不辍,同时充分利用当地的自然条件,在农学与生物学等学科上取得了长足的发展。[15]79-93

四、个案分析:西南联大与浙江大学

在众多高校当中,最令人瞩目的西南联合大学却成绩不佳,其原因有待深入研究。

西南联大的会议记录显示,因时间上来不及,学校未参加第二届学业竞试。[16]584在第四届竞试当中,西南联大并无一篇论文入选,或许联大亦未参加此次竞试。但除此之外的第一届与第三届竞试,西南联大的成绩同样低于预期。受史料之限,本文只能对此中缘由作初步推测,并对西南联大与浙江大学的办学情况略作分析与比较。

首先,就校长的治校风格而言,实际主持西南联大校务的梅贻琦偏于“无为而治”,主张权力下放。遍检梅贻琦这一时期的日记,并无一处提及学业竞试的情况,可见梅贻琦对此并不在意。[17]对于学校的管理,梅贻琦也主张尽量减少约束。曾有学生这样形容联大的校园气氛:“这里没有升旗早操,更没有纪念周训话,也不像别的大学,一进去有一个月的新生训练,灌输你什么校史和‘总裁言论’。”[18]112足见西南联大自由的风气。这种宽松的氛围一方面有助于学生自主学习,但对于自制力不强的学生而言,则难免带来一定的弊端。

其次,按照当时制定的竞试办法,“命题的内容,以一般适用的教科书为依据”。[19]这类教科书往往是教育部指定的教材。对于这种整齐划一的做法,联大教师并不赞同。1940年6月,西南联大在教务会议上通过了一封致教育部常委会的义正辞严的公函,对统一课程与教材的做法提出了批评:“夫大学为最高学府,包罗万象,要当同归而殊途,一致而百虑,岂可以刻板文章,勒令从同。世界各著名大学之课程表,未有千篇一律者,即同一课程各大学所授之内容亦未有一成不变者。惟其如是,所以能推陈出新,而学术乃可以日臻进步也。”[20]45-46西南联大对学业竞试的抵制,原因或许在此。即便勉强参加竞试,成绩不佳也自然在意料之中。

再者,西南联大的学生爱国热情高涨,在当时即有“联大造运动”的说法,[21]2可见联大的学生运动之频繁。其中如1941年年底至1942年年初的“倒孔运动”*1941年12月,报载孔祥熙置留居香港的部分官员及文化名流于不顾,以飞机抢运亲属和洋狗赴渝,一时舆论哗然,西南联大学生为此发起了大规模的游行抗议,时称“倒孔运动”。,声势尤其浩大。学生的爱国热情固然值得赞许,但可以想见,过多的政治活动难免影响到正常的教学。

同样是当时的著名学府,浙江大学的办学风格则迥然不同。浙大校长竺可桢殚精竭虑,事必躬亲,极为重视教师的延聘及教学的质量。

已有研究者指出,抗战期间的浙江大学同样汇集了众多各个领域的著名教授,诸如“数学系的苏步青、陈建功,物理系的王淦昌、胡刚复、张绍忠、何增禄、束星北、卢嘉锡、朱福炘,化学系的周厚复、王琎、李寿恒、钱令希、吴钟伟、钱钟韩,文学院的梅光迪、张其昀、谭其骧,农学院的卢守耕、吴耕民、蔡邦华,师范学院郑宗海(晓沧)等等”,[22]皆为一时俊彦。

在教学方面,浙大亦毫不放松,对于国文、英文、数学等基础学科,尤其要求严格。在教务会议上,教师一致认为,“一年级主要学程,应请经验丰富之教授担任”。[23]当时教学之严格,有学生在多年之后依然记忆犹新:“教授们对功课之紧逼,态度之认真,对分数之‘扣门儿’,世上少见。”[24]493

对于高校学业竞试,竺可桢也极为看重,日记中多次述及。如:

“二点开学生学业竞试办法,定本校五月二十七号二、三年级举行,四年级论文延期至七月十五交。”(1940年5月4日)[25]350

“今日接教育部去年学业竞试得奖名单:计一、二年级得奖者全国九十一人。以浙大为最多(十名)……此次得奖人可注意者,即本校数学与地理已两年连续得奖,工学院尚未得过一个奖,农化亦连续两年得奖……”(1942年5月16日)[26]339

由上可知,浙江大学对于学业竞试极为重视,并将其作为反思、改进各院系教学工作的重要参照。在历届竞试当中,浙大能从众多院校中脱颖而出,不为无因。

五、结语

回顾历届学业竞试,各高校在抗战的艰苦环境中坚持严格办学的精神令人振奋,国民政府在经费支绌的情况下仍能鼓励教育事业,同样值得肯定。然而,后几届竞试党化教育的色彩日益浓厚,失去了竞试的本意。正如研究者所言,国民政府开展学业竞试等活动存在双重意图,一方面是“加强国家对高等教育的宏观调控,改变北京政府时期国家对教育的放任主义政策”,另一方面则是“希望通过强化考试的政治导向,来灌输其‘一党专政’理论,为推行‘以党治国’服务”。[27]343但就客观结果而论,学业竞试的开展的确促进了高校对于教学工作的重视,同时也有助于研究者了解抗战期间中国高校的办学情况。从这一视角出发,以下几点尚值得深入探讨。

首先是抗战期间各校的办学质量与办学特点。提及这一时期中国的高等教育,今人耳熟能详的是所谓“四大名校”——西南联大、中央大学、浙江大学及武汉大学。四所学校的办学是否各有其特点?通过对学业竞试成绩的分析,我们可以略见端倪。其中如西南联大之宽松自由,中央大学之重专业课程,浙江大学对基础课程的重视,以及武汉大学对毕业论文的看重,均各有千秋。此外,除这几所名校之外,其他高校的办学质量如何?竞试成绩的排名为我们提供了些许线索。排名靠前的几所高校当中,如岭南大学、广西大学、福建协和大学等,学界似关注较少,值得进一步研究。

其次是学业竞试是否必要的问题。作为当时中国最为著名的学府,西南联大对于学业竞试并不重视,其原因令人深思。无可否认,学业竞试在提升高校的办学质量方面起到了一定的积极作用。然而,竞试定然要统一标准,这在无形当中限制了学校的学术自由。诚如上述联大教师的公函所言,大学应当包罗万象,不可勒令从同,否则将阻碍学术的进步。但另一方面,假如处理得当,学业竞试与学术自由之间的冲突似有调和的可能。竞试当中的毕业论文评比,即与学术自由无涉;各校基础课程与专业课程的内容,并非全无重叠之处,而竞试只须评比其中的主干课程,若各校能就考核内容达成一致意见,则能够在不侵犯学术自由的前提下保证学业竞试的有效性。

最后,则是大学排名的方式问题。上述学业竞试至少在两个方面对今日的大学排名有所启示。其一,国民政府教育部的大学排名所依据的是办学效率而非办学规模,充分照顾了规模较小的学校,值得效仿;其二,当时对大学的考察更为关注教学而非科研,这一点尤其值得今人反思。当下大学排名方兴未艾,然而所定的标准往往偏重教师的科研成果,忽视了教学成绩。回首半个多世纪前的数次学业竞试,固然有其历史局限,但若能善加借鉴,则或可扭转今日高校重科研轻教学的风气。

参考文献:

[1]任祥.抗战时期云南高等教育的流变与绵延[M].北京:商务印书馆,2012.

[2][4]教育部教育年鉴编纂委员会.第二次中国教育年鉴[M].上海:商务印书馆,1948.

[3][19]钟健.学业竞试的意义及其实施经过[J].高等教育季刊,1942,(4).

[5]余松烈.自述[M]//谢振声.江北之骄.哈尔滨:哈尔滨出版社,2003.

[6][7][10]杨学为.中国考试史文献集成(第7卷·民国)[M].北京:高等教育出版社,2003.

[8]李洪岩.钱锺书与近代学人[M].天津:百花文艺出版社,2007.

[9]张国骥,刘湘溶.湖南师范大学七十年[M].长沙:湖南师范大学出版社,2008.

[11]林绍贤.我参加两次全国专科以上学校学生学业竞试[M]//厦门大学校史编委会.厦门大学校史资料(第二辑).厦门:厦门大学出版社,1988.

[12]洪永宏.厦门大学校史(第一卷)[M].厦门:厦门大学出版社,1990.

[13]萨本栋.向教育部汇报师资、生活等况[M]//许乔蓁,林鸿禧.萨本栋文集.厦门:厦门大学出版社,1995.

[14]陈国钦,袁征.瞬逝的辉煌——岭南大学六十四年[M].广州:广东人民出版社,2008.

[15]谢必震.香飘魏歧村——福建协和大学[M].石家庄:河北教育出版社,2004.

[16]国立西南联合大学叙永分校校务委员会会议记录·第十六次会议(1941年6月26日)[M]//张爱蓉,郭建荣.国立西南联合大学史料(二):会议记录卷.昆明:云南教育出版社,1998.

[17]黄延复,王小宁.梅贻琦日记(一九四一——一九四六)[M].北京:清华大学出版社,2001.

[18][21]西南联大《除夕复刊》.联大八年[M].北京:新星出版社,2009.

[20]西南联大北京校友会.国立西南联合大学校史——1937至1946年的北大、清华、南开[M].北京:北京大学出版社,1996.

[22]龚黎坪.四十年代全国高校学业竞试比较分析——从一个侧面说明浙江大学成为名校的原因[J].浙江社会科学,2004,(3).

[23]教务会议记录[B].浙江大学档案馆藏(L0-2006-001-4038):18.

[24]阚家蓂.抗战期中的浙大学生[M]//台北市国立浙江大学校友会.国立浙江大学.台北:国立浙江大学校友会,1985.

[25]竺可桢.竺可桢全集(第7卷)[M].上海:上海科技教育出版社,2005.

[26]竺可桢.竺可桢全集(第8卷)[M].上海:上海科技教育出版社,2006.

[27]王奇生.中国考试通史(卷四)[M].北京:首都师范大学出版社,2004.