今本《竹书纪年》作者及成书年代考

高行之

(淄博市福乐源健康服务中心,山东 淄博 255000)

本文是笔者在研究孔子中庸思想过程中的一个意外收获整理而成。程平山先生的《百年来〈竹书纪年〉真伪与价值研究述评》[1]免去了笔者在整理本文时对资料的搜集整理,给笔者提供了极大的方便,在此深表感谢!

概括起来,关于今本《竹书纪年》的作者及其成书年代大致有三种观点:一种认为今本《竹书纪年》成书于晋初,作者有说是束晳等;有说成书于南朝,作者是沈约;一种认为成书于唐至北宋初年,一说今本《竹书纪年》的前身,至迟应出现于北宋中期,作者最迟应该是元朝人,但未能指出具体作者。

今从今本《竹书纪年》与古本《竹书纪年》的主要不同点入手,以“陟”的释义为主线,试分析之。

一、今本《竹书纪年》与古本《竹书纪年》的主要不同点

今本和古本的不同主要有三个方面:一是纪年方式:古本根据不同历史时期分别采用了东周纪年、晋国纪年、魏国纪年三种纪年方式;而今本则统一采用了帝王或天子纪年方式。二是关于舜继尧位和益启之争的记载:古本的记载完全颠覆了传统上《尚书》《史记》等经典古籍的记载,而今本则与《尚书》《史记》的记载完全相同。三是现在看到的古本辑订本中没有出现帝“陟”的表述,而今本则明确指出“帝王之崩皆曰陟”,而且几乎所有帝王之崩均用“陟”来表述。然而,此前的各种研究中,从来没有人注意到过这个明显的差异之处。这就意味着,这很可能是打开今本《竹书纪年》作者及其成书年代这一谜团的突破口。

二、今本《竹书纪年》“帝王之崩皆曰陟”的出处考

我们看到,今本正文“帝王之崩皆曰陟”一句后有注:“《韩昌黎集·黄陵庙碑》引《纪年》‘帝王之崩皆曰陟’,不云出注中。”《辑校》云:“此昌黎隐括本书之语,非原文。”①方诗铭:《古本竹书纪年辑证》,上海古籍出版社1981年版。本文未注明部分均引自本书。意思是说韩愈在《黄陵庙碑》中引用了《竹书纪年》“帝王之崩皆曰陟”一句却没有注明出处,且是“隐括本书之语,非原文”,故“崩”作“没”。言外之意,韩愈便是引自此处,或者韩愈此句为引文但是没有注明出处。

查阅韩愈的《黄陵庙碑》,原文为:

《书》曰:“舜陟方乃死。”《传》谓舜升道南方以死。或又曰舜死葬苍梧,二妃从之不及,溺死沅、湘间。余谓《竹书纪年》,帝王之没皆曰陟。陟,升也,谓升天也。《书》曰:“殷礼陟配天。”言以道终,其德协天也。《书》纪舜之没云陟者,与《竹书》《周书》同文也。其下言“方乃死”者,所以释陟为死也。地之势东南下,如言舜南巡而死,宜言下方,不得言陟方也。以此谓舜死葬苍梧,于时二妃从之不及而溺者,皆不可信。(《韩昌黎文集·碑志八·黄陵庙碑》第七卷)

我们注意到:今本《竹书纪年》与《黄陵庙碑》此处有一字之差。按《礼记》,此处当是韩愈的笔误。另外,我们还注意到,韩愈此处费了大量笔墨探究“陟”的意思。为什么呢?这说明韩愈并不清楚此处“陟”的意思,因为通常的意思根本解释不通,所以韩愈很困惑,旁引博证想搞明白。同时,这里详细清晰地记述了韩愈对包括“帝王之没皆曰陟”在内直到“舜陟方乃死”的完整的推理过程:陟,升也→《书》曰:“殷礼陟配天。”言以道终,其德协天也。→升也,谓升天也→陟,升天也→《竹书》言帝死曰“陟”,《周书》言王死曰“陟”→帝王之没皆曰陟→舜之没云陟者,与《竹书》《周书》同文也→其下言“方乃死”者,所以释陟为死也→陟,死也。如果韩愈曾经见过或者引用过其他文章中的“帝王之崩皆曰陟”,这里只需注明出处即可,而不必如此大费周折。这说明,韩愈此前从来没有见过“帝王之崩皆曰陟”之语。同时,这也说明,“帝王”与“陟”联在一起的情况,韩愈只见到过这几处,因不解其意,故拿来比对探究。因此,我们可以确定,韩愈所看到的《竹书纪年》和《竹书》中必定没有“帝王之崩皆曰陟”之语。

据清代段玉裁的《说文解字注》:“谓,报也。引申凡论人论事得其实谓之报。谓者,论人论事得其实也。”韩愈在这里明确指出“余谓《竹书纪年》,帝王之没皆曰陟”。意思就是说,我认为《竹书纪年》的实质就是“帝王之没皆曰陟”。

可见,“帝王之没皆曰陟”应该是韩愈读《竹书纪年》和《竹书》的心得体会,是韩愈的原创。也正因为如此,韩愈才没有注明其出处,也无需注明出处。因此,基本可以确定,今本《竹书纪年》中的“帝王之崩皆曰陟”一句出自韩愈,由《黄陵庙碑》“帝王之没皆曰陟”可以证明,而且韩愈还介绍了得出这个结论的推理过程。

三、“陟”的释义考

上文提到了韩愈在《黄陵庙碑》中所记述的对“舜陟方乃死”的解释推理过程,这个推理和结论是否成立呢?

我们都知道,“升”与“升天”的意思可大不一样——升,不可能解释为“死”,而“升天”显然就是“死”的意思。那么,韩愈是怎么把“升也”推理成为“升天也”的呢?请注意韩愈的推理过程——原来,他受《尚书》中“殷礼陟配天”一句的影响,不知不觉中把“陟”当作“陟天”来解释了——显然,这是在偷换概念。不仅如此,“释陟为死”在“陟方乃死”这一句话中也是讲不通的——怎么可能一句话四个字分成两部分却都表示死呢?对此,韩愈很牵强地解释说,“陟”下面又说“方乃死”就是用来释“陟”为“死”的——这实在不符合逻辑。所以,在韩愈的分析推理过程中,从第一步“陟,升也”到第三步“谓升天也”,这个逻辑推理是不成立的,对“陟方乃死”一句的解释是没有道理的。

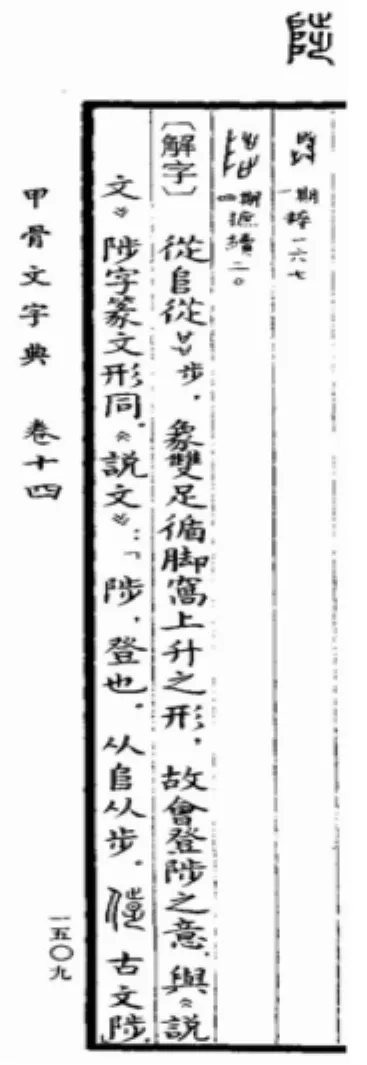

《甲骨文字典》解释:“陟,会登陟之意,与《说文》陟字篆文形同。《说文》:陟,登也”[2]1509。据《周髀算经》:“圆出于方。”注:“方,同匝也。”因此,“陟方乃死”的“方”,表示一个完整的循环或轮回,也就是“圈”。中国古代以天干纪年,六十年为一个轮回、为一圈。陟方乃死,就是刚好或接近一圈或几圈便去世了。“舜生三十征,庸三十,在位五十载,陟方乃死。”(《尚书·虞书·舜典》)期间,舜试用期三年,践帝位二十八年,在尧死后守丧三年才登上帝位,这样舜总共活了30+3+28+3+50=114岁,接近天干纪年的两圈即120岁。所以,“陟方乃死”的意思就是“舜帝快要升到120岁(纪年的两圈)才去世”。

徐中舒《甲骨文字典》

容庚《金文字典》第730页

据《史记·五帝本纪》记载:“炎帝欲侵陵诸侯,诸侯咸归轩辕。轩辕乃修德振兵,治五气,艺五种,抚万民,度四方,教熊罴貔貅貙虎,以与炎帝战于阪泉之野。三战,然后得其志。蚩尤作乱,不用帝命。于是黄帝乃征师诸侯,与蚩尤战于涿鹿之野,遂禽杀蚩尤。而诸侯咸尊轩辕为天子,代神农氏,是为黄帝。”可见,黄帝修德振兵征服炎帝、打败蚩尤后才登上帝位的,彼时黄帝肯定不是一个小孩子了。另,《黄帝内经》记载:“昔在黄帝,生而神灵,弱而能言,幼而徇齐,长而敦敏,成而登天。”古人20岁才行“成人”礼曰“成”。因此,黄帝当是20岁时登上帝位。今本《竹书纪年》中记述黄帝“在帝位百年而崩”。这就是说,黄帝刚好活了120岁,正是天干纪年的两圈。因此,黄帝陟,直译出来就是“黄帝登升上了两圈”,就是“黄帝活了120岁”的意思。另据裴骃《史记集解》引皇甫谧《帝王世纪》:“(黄帝)在位百年而崩,年百一十一岁。”《太平御览·皇王部·黄帝轩辕氏》引皇甫谧《帝王世纪》:“(黄帝)年百一十岁。”不论具体是110还是刚好120,黄帝、舜帝都活了将近纪年的两圈即120岁。由此可见,只有活到或将近活到120岁这样天干纪年两整圈的帝王之崩才叫做“陟方乃死”。

结合上图《甲骨文字典》和《金文字典》中的“陟”,我们惊讶地发现:纪年的两圈,刚好可以用螺旋式上升的圈表现出从一个圈(台阶)上升到更高一个圈(台阶)的立体形状!此时,笔者才恍然大悟:陟,表示从一个圈(台阶)跃(飞)升到更高一个圈(台阶),按照天干纪年法,从一个圈(60岁)升到更高一个圈自然也就是120岁了。因此,陟,表示“活到或者接近活到120岁”而不是表示“死”。

韩愈认为,“帝舜及禹年皆百岁”(《韩昌黎文集·表狀二·论佛骨表》卷三十九)。这意味着黄帝0岁登帝位,0岁的孩子怎么可能打仗呢?即便是10岁登帝位也不合情理,这就与今本《竹书纪年》《史记》等关于黄帝的记载相矛盾了,因此应该是错误的。或许韩愈也是受到了裴骃、皇甫谧等人的影响。由于韩愈没有正确理解“方”的意思,从而也错误理解了“陟”。由此看来,皇甫谧、裴骃、韩愈等人对黄帝、舜帝年龄的说法是错误的,司马迁对舜帝的年龄认识也是错误的。不过,不管是黄帝活到110岁还是120岁,都可以用“帝陟”来表示。

那么,韩愈所说的“《书》纪舜之没云陟者,与《竹书》《周书》同文也”是不是成立呢?

《周书》中关于王“陟”的记述只有“新陟王”一处。“新陟王”出自《尚书·周书·康王之诰》:“惟新陟王毕协赏罚,戡定厥功,用敷遗后人休。今王敬之哉!张惶六师,无坏我高祖寡命。”《尚书注训》注:“新陟王:成王。”训:“是刚升天的成王合理地进行赏罚,能够完成他们的伟业。因此也给后人留下了广泛的吉瑞。”[3]374而《尚书正义》则将“新陟王”释为“新升王位”(《十三经注疏·尚书正义》)。《尚书注训》的解释和韩愈一样将“新陟王”解释为“刚升天的周成王”——或许《尚书注训》的解释本来就是受到韩愈影响,引用的就是韩愈的解释。

笔者认为,天子驾崩,是老一代天子权力的终止,是一个旧时代的终结。按照中国的传统,天子驾崩后应该称“先王”;王位继承人登基也就成了新登陟王位的王,自然就是“新陟王”,或者叫做“新王”。这与《尚书正义》的解释一致,而《尚书注训》面对正在登基大典中的新王却将“先王”称为“新陟王”,于理不通于情不合,而且书写起来比“先王”也要麻烦得多,因此,这样的解读不妥。从《康王之诰》文末有“王释冕,反丧服”可以看出,这是周成王去世以后,周康王在守丧期间举行登基大典的过程,大典结束后就马上换上丧服继续守丧。这是一个承上启下的时刻。康王暂时脱下丧服放下悲哀完成即位大典,实现权力交接,昭示新时代的开始。《诰》文盛赞新登基的王赏罚完全分明得当,必能建功立业造福后人,并对新王提出了戒勉和希望。所以,“新陟王”指的是“新登基的王”——周康王。

由以上分析可知,《尚书》纪舜“陟方乃死”,与韩愈所说的《竹书》中的帝“陟”、《周书》中的“新陟王”,其中“陟”的意思的确是一样的。不过,都不是表示“帝王之崩”,而是都符合《甲骨文字典》的解释,“会登陟之意”,表示“升、向上接近”的意思,“某人陟方乃死”表示某人活到或者接近活到天干纪年的两圈即120岁。

由此可见,韩愈所谓“帝王之没皆曰陟”的结论的确是错误的。

四、今本《竹书纪年》的作者肯定不可能是韩愈之前的人,自然不会是晋初的束皙等,也不是沈约

“《书》纪舜之没云陟者,与《竹书》《周书》同文也。”这句话揭示了韩愈“释陟为死”的推理逻辑:《书》有“舜陟方乃死”,《周书》有“新陟王”,那么如果韩愈所看到的《竹书纪年》《竹书》中有哪怕一句“某帝王陟”且这位帝王不是舜帝的话,就构成了有三位不同的帝王在三本不同的书里有三种不同的表述却表达了同一个意思“死”的事实,这就足以说明“释陟为死”是成立的;而如果韩愈所看到的《竹书纪年》《竹书》中其中哪怕只有两位帝王用了“陟”来表示“死”,那么,韩愈同样可以得出“释陟为死”的结论。然而,韩愈在《黄陵庙碑》里却不惜笔墨详细记述了他“释陟为死”的推理过程,这说明:

1.韩愈所看到的《竹书纪年》《竹书》中只有一位帝王且不是舜帝——前文提到,只有黄帝和舜帝才符合用帝“陟”来描述,那么只能是黄帝了——是用“陟”来描述的。或许,这正是让韩愈困惑之处——为什么没有两位帝王同时用“陟”来表示“死”呢?“陟”到底是什么意思呢?无奈之下他才求助于“殷礼陟配天”来解读“陟”。

2.此前韩愈从未见过“帝王之崩皆曰陟”之语,否则就可以直接拿来作为“释陟为死”的证据而不必如此费周折了。

前者说明韩愈所看到的《竹书纪年》《竹书》中只有黄帝用了“陟”来描述。那么,韩愈所看到的《竹书纪年》《竹书》至少在“陟”的使用上和今本《竹书纪年》有着巨大的差异。这就是说,韩愈所看到的版本绝对不是今本《竹书纪年》。

后者说明今本《竹书纪年》的出现不可能在韩愈之前!

这就是说,今本《竹书纪年》最早也只能是成书于韩愈同时代,而且他还没有看到。那么,今本《竹书纪年》的作者也就肯定既不会是晋初的束皙等,也不会是南朝的沈约,而且肯定不是唐朝韩愈之前的人!

由于杨朝明先生专文论述了沈约是今本《竹书纪年》的作者,这里不妨就此多说几句。杨先生对“《竹书纪年》夏启十一年放武观一条,称‘今顿丘卫县’,则非约语矣”作了这样的分析:“根据《元和郡县志》,卫县于隋炀帝时始置,如果此前并无卫县之称,则‘放武观’一条的注中所说‘今顿丘卫县’决非沈约之语。但《左传》昭公元年杜预注中却明确地说:‘观国,今顿丘卫县。’看来,《元和郡县志》这里的记载是有问题的。至于‘海州’,《元和郡县志》说置于魏武定七年,不知是否也是记载不确。此时在沈约以后不久,也有可能海州在作为行政区划之前,此地已有该地理名称。此外,根据前面的分析,‘今海州’之语为后世校订者所加也不是没有可能。我们不能简单地把它作为否定《今本纪年》中的注为沈约所加的依据。”[4]我们看到,尽管很多疑点无法解释,杨朝明先生还是在“不知是否也是记载不确”“有可能”“不是没有可能”的基础上,认为今本《竹书纪年》就是沈约所作。

我们来仔细分析一下地方志的记载。根据《旧唐书》卷三十八记载,卫,汉朝歌县,在今豫北境内,地理位置主要包括今河南新乡、鹤壁等地,地处春秋古卫国地,治所在朝歌,隋大业二年,改为卫县,仍置汲郡于县治。唐贞观初移治汲县(今县)。而据《宋书》卷三十五记载,“卫国令,晋太康地志有”,“晋武帝泰始二年,分淮阳置顿丘郡,顿丘县又属焉”。《宋书》为沈约所编,他当然非常清楚这些,因此沈约根本不可能提到“卫县”。因此,古本《竹书纪年》夏启十一年放武观一条,称“‘今顿丘卫县’,则非约语矣”是完全符合史实的。

顿丘这一地名出现很早,在《诗经》中就有“送子涉淇,至于顿丘”。顿丘在春秋战国亦属卫国,而作为一个独立的行政区划,则为西汉始置,治所在今河南清丰县西南,王莽时改名顺丘县,东汉复名顿丘县,北齐废,隋开皇年间复置,五代后晋时移治今河南濮阳,晋以此为顿丘郡治所,北齐废顿丘郡,唐五代曾以顿丘为澶州治所。另外,顿丘郡有顿丘县,《宋书》中多次出现“顿丘县”。由此可以看出,顿丘郡顿丘县与卫国县,在春秋战国时都属于卫国而且毗邻,顿丘在卫县东北。

很显然,杜预注《左传》昭公元年中所说的古代观国的地理位置自然不可能是非常精确的描述,只能是大约位置。因此,杜预《左传》注中所说:“观国,今顿丘卫县”当为“观国,今顿丘郡顿丘县、卫国县一带”之省。而更大的可能则是,这本就不是杜预原注,而是唐孔颖达等人编纂《五经正义》时对杜预的注作了修改的结果——孔颖达等作编篡《五经正义》当然首先是为当代人所看,因此地名必须是当代人所熟悉的,故此便将杜预原注作了修改,亦或者此处杜预本来就没有注而是孔颖达等人的加注。笔者认为,将古地名注为编篡者当代所用地名是必须的,也是应该的,这无需再另外注明此处作过修改,更无需将前人所用地名抄录后再加一个不同的地名。顿丘、卫县从隋改卫为此名一直沿用到元初甚至更久——唐孔颖达称“今顿丘卫县”是很自然的。而这也是完全有可能的。

由此可见,杨朝明先生对《元和郡县志》的怀疑是没有任何根据的。

杨朝明先生坦承:“沈约是否整理注释过《竹书纪年》,史书中并不见记载。”又说,“低一格书写的注解性文字。对这一部分文字,有人进行过统计,说共有92条,3505字,其中标有沈约注的有7条”;“用小字或双行小字书写的明显属于注文的文字。据统计,这些‘小字注94条,574字,其中标有沈约注1条’”。试问:92条中只有7条、94条中只有1条的比例又如何可以作为沈约整理注释过《竹书纪年》理由呢?杨先生又说,“低一格书写的这一部分注文,多与《宋书·符瑞志》同,《宋书》出于沈约,这同样又证明这部分文字是沈约为《纪年》所加的附注。”沈约后世之人引其《宋书·符瑞志》为今本《竹书纪年》作注岂不是更为合情合理、顺理成章吗?又或者,今本的作者所引用资料和沈约所引用资料出自同一本书,本不存在彼此谁引用谁的问题。

可见,沈约是今本《竹书纪年》的证据明显不足,这就彻底否定了沈约等是今本《竹书纪年》的作者之观点。但毫无疑问,今本《竹书纪年》一定与沈约的观点有关。

五、韩愈生平简介

要确定韩愈究竟是不是今本《竹书纪年》的作者以及如果是的话又是什么时候写的,就必须对韩愈的人生经历有个全面的了解,对他的心理历程有个全面的了解。因此,我们先来看一下他的生平简介。

韩愈(768年—824年),字退之。河南河阳(今河南孟州)人。自称“郡望昌黎”,世称“韩昌黎”“昌黎先生”。唐代杰出的文学家、思想家、哲学家、政治家。韩愈是唐代古文运动的倡导者,被后人尊为“唐宋八大家”之首,与柳宗元并称“韩柳”,有“文章巨公”和“百代文宗”之名。后人将其与柳宗元、欧阳修和苏轼合称“千古文章四大家”。韩愈“自知读书为文,日记数千百言。比壮,经书通念晓析,酷排释氏,诸史百子,皆搜抉无隐。”(《韩昌黎文集·序》)韩愈作《原道》,倡导道统论,与日益盛行的佛教抗争,开后世重视《大学》之先河,他的学生李翱则开后世重视《中庸》之先河,对儒学的发展有非常重要的影响。根据《旧唐书》卷一百六十和《韩愈年谱》[5]164-180:元和十四年(819)正月,唐宪宗派使者前往凤翔迎佛骨,引发信佛狂潮。心直口快的韩愈毅然上《论佛骨表》极力劝谏,认为长寿“非因事佛而致然也”“事佛求福,乃更得祸”。他说,臣“必知陛下不惑于佛,作此崇奉,以祈福祥也”,但百姓却会觉得陛下“真心事佛”,会导致“伤风败俗,传笑四方”。但是,由于韩愈在上表中直言汉明帝开始信佛却仅在位十八年,宋、齐、梁、陈、北魏之后佛教更盛,君王却“年代尤促”,犯了大忌——身为臣子竟然敢说人主奉佛就位促寿短,实在是大不敬。长庆元年(821)七月,韩愈转任兵部侍郎。长庆二年(822)二月,朝廷赦免王庭凑及成德士兵,命韩愈为宣慰使,前往镇州。长庆二年(822)九月,韩愈转任吏部侍郎。次年六月,升任京兆尹兼御史大夫。韩愈任职不久,便因不参谒宦官,被御史中丞李绅弹劾。韩愈不服,称此举经穆宗恩准。二人你来我往,争辩不止。宰相李逢吉趁机奏称二人关系不合,朝廷便派李绅出任浙西观察使,韩愈也被改职兵部侍郎。不久后,穆宗得知其中事由,再任韩愈为吏部侍郎。长庆四年(824)八月,韩愈因病告假。同年十二月二日,韩愈在长安靖安里的家中逝世,终年五十七岁。

六、韩愈是今本《竹书纪年》最初的原创作者

证据1:“余谓《竹书纪年》,帝王之没皆曰陟。”这话非常清楚明白,明显是读《竹书纪年》的心得体会,是由感而发的肺腑之言,意思大致是说:“我认为《竹书纪年》可以概括为一句话:帝王之死都叫做‘陟’。”既然此前从来没有人说过“帝王之没皆曰陟”这句话,那么这话就一定出自韩愈之口。而今本《竹书纪年》中不但有“帝王之崩皆曰陟”一句,而且书中几乎所有帝王的死均用“陟”来表述;不但如此,《黄陵庙碑》中提到的《周书》“新陟王”也赫然出现在了今本《竹书纪年》正文中,这就足以证明,韩愈是今本《竹书纪年》的作者。

实际上,韩愈在《黄陵庙碑》一文中的记述,就等于公开承认了自己就是今本《竹书纪年》的作者。然而《古本竹书纪年辑证》附一[一]《竹书纪年》帝王之没皆曰“陟”《韩昌黎集·黄陵庙碑》案云:“《辑校》云:‘此昌黎隐括本书之语,非原文。’”“‘没’,《存真》《辑校》皆作‘崩’。今本《纪年》注作‘崩’,雷学淇《考订竹书纪年》卷一云:‘韩昌黎《黄陵庙碑》引注文首句“崩”作“没”。’《存真》《辑校》或据今本改。”

我们看到,“余谓《竹书纪年》,帝王之没皆曰陟”,如此清楚明白的话,研究者们竟然集体视而不见,听而不闻。就因为今本《竹书纪年》中有“帝王之崩皆曰陟”一句,研究者们就固执地认为一定是韩愈引用了今本《竹书纪年》未注明出处。换句话说,研究专家们一直是在两个假设条件下研究今本《竹书纪年》的:假设一:“帝王之没皆曰陟”一定不是韩愈所说;假设二:今本《竹书纪年》一定不是韩愈所作。

这就把今本《竹书纪年》的真正作者韩愈排除在了研究对象之外,从而使研究偏离了正确方向,这就直接导致了研究陷入僵局。虽然陈力先生确信今本编定成书不晚于北宋初年,是在唐十四卷本基础上成书,却没有对韩愈所说的“余谓《竹书纪年》,帝王之没皆曰陟”加以重视和深入思考。同样,方诗铭先生也考证出今本大致出现在唐宋时期,却也未能突破历代研究者自我设定的假设条件限制,这正是俗语所说的“灯下黑”现象。

这些,已经足可以证明韩愈就是今本《竹书纪年》的作者。不过,既然这是事实,那么证据就一定不会少,我们再试举几个其他证据出来。

证据2:如果将《黄陵庙碑》一文中“余谓《竹书纪年》,帝王之没皆曰陟……所以释陟为死也”一段尽删去,我们就会发现整篇文章的意思并没有什么变化。相反,因为有了这段话,韩愈此处对“陟”的解释却表现出了一种两面性:一方面,他认为《尚书》所说舜“陟”与《竹书纪年》和《周书》中的“陟”一样,都是表示“帝王之崩”,是“死”的意思,另一方面却又认同陟“会登陟之意”的传统解释,提出了对舜葬苍梧二妃溺死之事的质疑:“地之势东南下,如言舜南巡而死,宜言下方,不得言陟方也。以此谓舜死葬苍梧,于时二妃从之不及而溺者,皆不可信。”这种两面性,表现出了韩愈理解“陟”时的摇摆和犹豫,他本能地更认可“陟”的传统解释“会登陟之意”,这说明他对“帝王之崩皆曰陟”的解释十分陌生,内心并不十分确定,也不习惯。这种陌生、不习惯源于自己刚刚得出这个结论;这种不确定性,来自于此前既没有先例又缺乏旁证,所以自信心明显不足;他无意识地联想到了“陟”的传统解释,则来自于习惯性的思维定势。我们惊讶地看到,删去了这段话,全篇行文反而更加自然流畅了。这段话明显就是画蛇添足!从心理学角度,这段画蛇添足的话是韩愈内心某种被压抑的强烈冲动的无意识表现。韩愈这段话传递出某种信息。

《黄陵庙碑》文中记述韩愈曾经去黄陵庙祷告过,而后又自己出资托人修庙。此后韩愈就返回了长安,而长安与黄陵庙相隔千里之遥,可是韩愈却仍然要托人立碑,亲自撰写碑文,动机可谓相当强烈。那么,这种强烈的动机是什么呢?我们知道,韩愈对佛教相当排斥,为了反对皇帝鼓励佛教差点儿把命搭上,可见他做这些肯定不是为了信佛还愿。碑文末有“载二妃庙事,且令后世知有子名”。这当然是说给张愉听的客套话,他当初出资修庙显然肯定不是为了给张愉后世留名,而且他也并不知道谁会去潮州赴任。实际上,这是韩愈潜意识的自我表达——他要通过《黄陵庙碑》把《竹书纪年》和自己的名字一起留给后世。可见,韩愈在《黄陵庙碑》提到“余谓《竹书纪年》帝王之没皆曰陟”有着相当强烈的心理动机,揭示出今本《竹书纪年》就是韩愈的《余谓竹书纪年》。这是一个心理学证据。

证据3:据《四库全书·竹书纪年》:“又杜预注《左传》携王奸命句,引服虔说,以为伯服,《疏》并引束晳以为伯盘。今本乃有余臣之说。使《竹书》原有此文,不应二人皆未睹,则非束晳、杜预所见本也。”杜预《注》引服虔的“伯服”说,孔颖达《疏》引束皙的“伯盘”说,却不提今本的“余臣”说,这说明杜预、束皙、孔颖达均未见到今本。又,“郭璞注《穆天子传》,引《纪年》七条。以今本核之,相同者三条。璞称《纪年》而今在注中者三条。璞时不应先有注。且三条并为一条,文亦不属。其‘穆天子见西王母,西王母止之曰:有乌〈谷甹〉人’一条,今本无之。”郭璞引七条只在今本中找到三条,还有一条今本中没有,而郭璞之时应该还没有《竹书纪年》注本,他称为《纪年》正文的内容却出现在今本的注中,可见郭璞见到的一定不是今本。还有,今本“非郦道元所见本也”,“非隋时所见本也”,“非李善所见本也”,“非刘知几所见本也”,“非翟昙悉达所见本也”,“非司马贞所见本也”(《四库全书总目·史部·编年类·竹书纪年提要》)。我们看到,杜预、束皙、郭璞、郦道元、隋朝时期、跨越隋唐的孔颖达、唐朝的李善、刘知几、司马贞、翟昙悉达等一干人均未见到过今本。这充分证明了今本一定出现在这些人中最晚的翟昙悉达之后。《开元占经》卷一中记载,唐睿宗景云二年(711),瞿昙悉达奉敕作为主持人,参加修复北魏晁崇所造铁浑仪的工作,并于唐玄宗先天二年(713)完成。在《旧唐书·天文志》中又记载有,瞿昙悉达于唐玄宗开元六年(718)奉敕翻译印度历法《九执历》。能奉敕作为主持人,应该至少不小于20岁,那么,翟昙悉达应该卒于770年左右。而韩愈卒于824年,翟昙悉达与韩愈相差不过三五十年。陈力先生考证认为,“今本《纪年》的编定成书不得晚于北宋初年。”[6]因此,韩愈是今本的作者,完全符合陈先生的考证。

证据4:我们已经知道,“帝王之崩皆曰陟”是韩愈所作的错误推论,而今本中几乎所有的帝王之死都用“陟”来表述,这是贯穿于全书的一个观点。不同的两个人在同一个问题上出现同样的逻辑错误的概率非常之小,一个人引用别人的错误结论的概率同样非常小,而这两种可能集中到同一件事情上的概率则更是微乎其微。这充分说明,今本《竹书纪年》只能是韩愈所作。

证据5:今本《竹书纪年》中几乎所有的帝王之死均用“陟”来表述。然而,除今本之外,我们却鲜见“释陟为死”的例子。这表明,这一解释并没有得到文化界的认同和响应,仅是特例。这基本排除了其他人用这种解释作今本《竹书纪年》的可能。这无疑也成为韩愈就是今本《竹书纪年》的原创作者的最强有力的证据。

证据6:今本《竹书纪年》注舜在鸣条有“今海州”之语。据《旧唐书·地理志》记载,公元549年始置海州,公元607年,海州改为东海郡。公元622年,海州置总管府。公元742年,海州改为东海郡。公元758年,东海郡复改为海州。公元1262年,海州改为西海州。因此,作者编写今本《竹书纪年》应该在公元622年至公元742年或者公元758年至公元1262年之间。而韩愈正是生活在后一时间段内。这成为韩愈是今本《竹书纪年》作者的又一铁证。

证据7:今本《竹书纪年》注夏启十一年放武观有“今顿丘卫县”之语。据《宋书·地理志》和《旧唐书·地理志》记载,顿丘县和卫县唐朝时均为县治行政区,唐朝人韩愈作注言古代所谓武观是“今顿丘卫县”一带,合情合理。这也证明韩愈就是今本的作者。

证据8:天一阁本的今本《竹书纪年》卷上太戉“七十五年陟”的注说:“商道复兴,庙为中宗。”夹行细字的注又说:“《竹书》作太宗。”方诗铭先生考证认为,“作夹注的人至少是有两个本子在手里边的”,“这位夹注的作者,尽管个别地方还被后来的刻本冠上‘约案’二字,作为沈约注,这是错误的。从上举各条看来,其实是今本《纪年》的整理者”[7]191、157。韩愈《黄陵庙碑》说,“与《竹书》、《周书》同文也”,还提到了《竹书纪年》,这表明韩愈手里至少有《竹书纪年》和《竹书》两个版本,而这个作夹注的人也就是今本《竹书纪年》的作者,手里恰好也有一本《竹书》。这也证明,韩愈极有可能就是这位作夹注的人。

证据9:方诗铭先生还注意到一个细节:“作夹注的人至少是有两个本子在手边的……说明这位作夹注的人是审慎的……说明这位作夹注的人。又是颇为粗心的。”事实上,一个人不太可能既审慎又粗心。从《黄陵庙碑》结合韩愈生平可以知道,写碑文时韩愈刚刚从被贬地返回京城。之前的两年他因反对迎佛骨激怒了皇帝,差点丢了性命,后在众人求情下才免得一死被贬到潮州,他很害怕会死在那里。碑文记述韩愈相信二妃既然给舜那么大的支持力,自然“宜常为神,食民之祭。今之渡湖江者,莫敢不进礼庙下”。于是,刚逃过一死的韩愈也就进庙祷告以求脱死。倡导道统尊儒斥佛的韩愈此时却在做近似于佛家的行为,这足以说明这次挫折对他的打击之大,让他彷徨过,动摇过,矛盾过,痛苦过。大概正是在这段时间里,他详细研究了《竹书纪年》,审慎核对、考证,写成了“余谓《竹书纪年》”,这就是今本《竹书纪年》。之所以会出现粗心的结果,即今本中有重复的条目出现,只是因为韩愈是在不安定的状况下完成写作的——本来以为会死在那里,没想到不久即被多次升迁,后又回到京城,期间辗转多个地方更换多个官职,且路途遥远,条件恶劣,鞍马劳顿,而且这期间他的心情也是难以平静的,这让他无暇顾及内容的衔接、校对与修改。由于之后的近三年时间里韩愈多次变动职务公务缠身,并执行重大任务,随后生病、去世,实在也没有时间和精力校对修改。

证据10:韩愈做过多种官职,包括国子博士,曾兼判祠部,任过史馆修撰,编写过《顺宗实录》,加上他深厚的古文功底,他完全有完成今本《竹书纪年》中的纪年修订的实力。

证据11:笔者之所以会从“陟”入手探索今本《竹书纪年》的作者,是因为笔者研究《中庸》二十多年,发现《尚书》中的“陟方乃死”的解释有问题,所以用了大量的时间去研究,故而才会在看到今本《竹书纪年》“帝王之崩皆曰陟”时产生疑问。也正是自己的这一段亲身经历,使笔者确信,韩愈在撰写《黄陵庙碑》一文前,一定是对《竹书纪年》中的“陟”有过深入、细致地研究,所以才敏感且印象深刻。这是从心理学人类思维习惯的角度提出的证明韩愈是今本《竹书纪年》作者的证据。

证据12:面对佛教、黄老道教的盛行,韩愈忧心忡忡,他在《原道》中大声疾呼:“噫!后之人虽欲闻仁义道德之说,其孰从而求之?”“奈之何民不穷且盗也?”他积极宣扬仁、义、天下为公之道德,痛心地指出:道“尧以是传之舜,舜以是传之禹,禹以是传之汤,汤以是传之文、武、周公,文、武、周公传之孔子,孔子传之孟轲,轲之死,不得其传焉。”既然不得其传,那么谁来引领道之正统呢?韩愈没有明说,不过他却直接提出了解决办法:“不塞不流,不止不行。人其人,火其书,庐其居。明先王之道以道之,鳏寡孤独废疾者有养也。其亦庶乎其可也!”显然,提出解决办法的人自然就是道之正统的引领人。这个人正是韩愈本人!这就是韩愈写作今本《竹书纪年》的动力所在。

如果说《原道》还不足以明白透彻地表达韩愈的内心,那么《论佛骨表》则将韩愈之内心完全地表达了出来。韩愈激烈直率的言辞直接激怒了皇帝唐宪宗,要用极刑处死韩愈。为了维护道统差点丢了性命,中国历史上大概唯韩愈一人。幸亏裴度、崔群等人极力劝谏,皇亲国戚们也认为不应对韩愈加如此重罪,纷纷为其说情,宪宗这才免他一死,将他贬为潮州刺史。后适逢大赦,宪宗便于同年十月量移韩愈为袁州(今江西宜春)刺史。元和十五年(820)春,韩愈抵达袁州。同年九月,韩愈入升任国子祭酒并于冬季回到京城长安。第二年,也就是公元821年,韩愈写下了《黄陵庙碑》。

由此可知,以继承道统为己任的韩愈,有着更加强烈的编纂新版《竹书纪年》使之符合道统的动机,为此,生命都可不顾!这是束皙、沈约所远不能及的。换句话说,韩愈比束皙、沈约有着更加强烈的改写《竹书纪年》使之符合道统的动机。例如《竹书纪年》记载:“舜囚尧,复偃塞丹朱,使不与父相见也。”而今本《竹书纪年》为:“帝子丹朱避舜于房陵,舜让,不克。朱遂封于房,为虞宾。三年,舜即天子之位。”关于夏启的继位,古本的记载是“益干启位,启杀之”。而今本却是“夏启二年,费侯伯益出就国。……六年,伯益薨,祠之。”显然,今本的记载才符合道统论,这样的记载才更有利于韩愈倡导的尊道统斥佛教的主张。韩愈上表《论佛骨表》公开对抗佛教被贬,此时亦是他倡导道统的动机最为强烈之时。而《黄陵庙碑》写于两年后,恰恰是在这时韩愈提到了本与黄陵庙并无关系的《竹书纪年》,似乎只是将“《余谓竹书纪年》”的相关内容信手拈来,照搬过来而已,实际上却绝对不是偶然的,有着心理上的某些必然联系。这是韩愈是今本《竹书纪年》作者的又一个有力的证据。

证据13:韩愈明确写出了“余谓《竹书纪年》帝王之没皆曰陟”的观点,在《原道》中,韩愈有“周道衰,孔子没”之语,直到今天,笔者家乡仍然习惯称人去世为“没”。这说明,大概从韩愈时代起,人死称“没”就已经成为流行语。因此,韩愈在《黄陵庙碑》中写作“帝王之没皆曰陟”完全符合当时的语言习惯。今本《竹书纪年》相对于彼时的韩愈来说自然是古书,在古书中自然要符合古书的语境和语气。“自知读书为文,日记数千百言。比壮,经书通念晓析,酷排释氏,诸史百子,皆搜抉无隐”(《韩昌黎文集·序》)的韩愈自然知道“天子死曰崩”的礼制,所以,韩愈在今本中写作“崩”完全是情理之中的事情——当然,也有可能真如雷学淇在《考订竹书纪年》卷一云:“韩昌黎《黄陵庙碑》引注文首句‘崩‘作’‘没’。《存真》《辑校》或据今本改。”这或许完全是研究者改是而非的结果。不过,“帝王之崩皆曰陟”,不管是出现在今本的正文中也好,注文中也罢,不管是“崩”也好,还是“没”也罢,都不能抹杀这句话出自韩愈的事实。

总之,韩愈是今本《竹书纪年》的作者,此前研究者们困惑的疑问绝大部分都可以迎刃而解了,有兴趣的朋友可以尝试一下,在此不多赘述。我们现在基本可以确定,韩愈就是今本《竹书纪年》的原创作者,后世可能略有改动。而其创作时间,当是从其创作《原道》《论佛骨表》之时就已经开始了,主要创作时间大概就是其被贬潮流州期间到去世之前,即公元819年至824年间。

那么,为什么韩愈写了今本《竹书纪年》却不肯留名呢?因为一方面,一旦世人知道了作者是当代的某人,就不会相信其内容了;另一方面,很可能会给自己带来更大的麻烦,正如韩愈所认识到的,“事修而谤兴,德高而毁来。呜呼!士之处此世,而望名誉之光,道德之行,难已!”(《韩昌黎文集·原毁》)因此,保持神秘性方能发挥其最大作用。

七、今本《竹书纪年》的真伪与价值分析

笔者未对《竹书纪年》作过专门研究,现将自己的心得与大家分享,希望可以给研究者提供一些线索。笔者赞同倪德卫关于将《竹书纪年》分为原本、古本和今本的三分法,当然今本就是韩愈的这本,但是应注意,特定的相关内容已经不再是原貌了。笔者在研究中庸过程发现,庸,在秦始皇统一文字之前指庸器,是西周的县鼓、和钟(大师之县和编钟)、玉磬、笙的合称,是最高规格的乐器,可以指代帝王、天子或诸侯,象征最高权力,可以引申为最高的、最好的、至高无上的,或者最高境界。而除地名、古国名、姓之外的其他解释,都是秦始皇统一文字以后篡改的结果。如果“庸”可以解释为上述意思,当是秦始皇统一文字之前的作品;反之,当是之后的作品。而今本《竹书纪年》中有“遂登庸”一句,这与《尚书》“若时登庸”之“登庸”是同一个意思,就是“登上帝位”。晋、唐时有多人在诗文中使用了“登庸”一词,这很可能与当时《竹书纪年》的流行有关,而随着古本《竹书纪年》的散佚,“登庸”一词也渐渐淡出了人们的视野为多数人所不知了。由于后世之人并不知道“庸”有指代“帝位”的意思,因此,这三个字这不可能是后世之人所加,肯定是原文无疑。而《宋书》中却并无这三字。研究者已经发现,很多引文中发现了今本中没有的条目,而今本中也有其他引文中没有的条目或内容,其中有一些内容得到了考古的证实,这说明一定至少有两个不同版本的《竹书纪年》,其中大部分内容都是真实的历史记录,而且这两个版本内容有较大差异。而今本对于《竹书纪年》中与《尚书》《史记》所载有冲突的诸如弑君、犯上、作乱等相关内容作了较大的修改,纪年方式上也很可能作了较大调整,而释陟为死的使用都是错误的,均不可信,除此之外,其他内容还是可信的,有极高的研究价值。

(谭玉伟 篆刻)

方诗铭先生指出,“雷学淇《考订竹书纪年》认为‘《纪年》一书亡于唐代’……虽较为正确,仍需加以修正,即古本《竹书纪年》的散佚当在安史之乱迄唐末五代这段时间。……《竹书纪年》的古本,北宋时虽早已散佚,但还有一部杂钞有《纪年》的《汲冢师春书》在流传,这部书也称为《竹书》。”[7]927-928我们可以看到一个有意思的现象:自从《竹书纪年》出土以后,中国进入了一个前所未有的混乱时期南北朝;隋唐时期古本《竹书纪年》仍然得到了许多人的青睐,结果先有安史之乱,后有五代十国;而随着古本《竹书纪年》的散佚和今本《竹书纪年》的流行,中国从此再也没有出现类似南北朝和五代十国的混乱局面。还有,文革中提出了“造反有理”的口号,结果中国进入了十年动乱期,这值得我们深思。

参考文献:

[1]程平山.百年来《竹书纪年》真伪与价值研究述评[J].中国史研究动态,2011,(6).

[2]徐中舒.甲骨文字典[M].成都:四川辞书出版社,2006.

[3]黄怀信.尚书注训[M].济南:齐鲁书社,2002.

[4]杨朝明.沈约与《今本竹书纪年》[J].史学史研究,1999,(4).

[5]吕大防,等.韩愈年谱[M].北京:中华书局,1991.

[6]陈力.《今本竹书纪年》研究[J].四川大学学报丛刊,第28辑.

[7]方诗铭.《竹书纪年》古本散佚及今本源流考[C]//纪念顾颉刚先生学术论文集.成都:巴蜀书社,1990.