卡勒德·胡赛尼小说的空间叙事研究

张 宇,张 艳

(阜阳师范学院 外国语学院,安徽 阜阳 236037)

阿富汗裔美国作家卡勒德·胡赛尼是21世纪世界文坛最耀眼的新星之一。他从二十世纪七十年代开始文学创作,迄今已发表三部长篇小说——《追风筝的人》《灿烂千阳》和《群山回唱》。胡赛尼在小说作品中用平淡细致的笔调展现出阿富汗人的历史、命运与精神世界,讲述他们在动荡不安的社会中,以永不服输的顽强意志,寻找自我,构建文化身份的经历。

空间因素对叙事中人物塑造、主题深化和叙事进程的推动发挥了至关重要的作用。胡赛尼在小说文本中通过空间书写,表达了对阿富汗社会现实的关注和阿富汗人生存境遇的关怀与思考。因此,从空间叙事角度诠释卡勒德·胡赛尼小说,有助于彰显其小说深刻的思想内涵,丰富胡赛尼小说研究。

一、空间叙事

叙事是人类与生俱来的本能,是具体时空中的现象。任何叙事作品都必然涉及某一种具体时间和某一个或某几个具体空间,时间与空间是叙事作品的基本要素。但在以往的叙事学研究中,人们过多地关注叙事的时间性,而忽视了对空间性的探索。20世纪后半期,空间在人文社科各个领域成为关注的焦点。空间叙事作为一种新的叙事概念——叙事是对空间的建构,日益受到叙事学界的广泛关注。在文学作品中,作家利用空间来表达时间,空间不仅是故事发生的场所,而且推动叙事的发展。空间叙事凭借自身的理论活力和学科渗透力,呈现出一种欣欣向荣,蓬勃发展的态势。

爱德华·W·苏贾在《后现代地理学》关注了空间与权力的密切关系,以及与社会生活中的阶级、性别与种族等方面的压迫形式[1]。亨利·列斐伏尔在《空间的生产》一书中认为:空间是社会关系的产物,空间可分为物理空间、精神空间和社会空间。列斐伏尔这一逻辑清晰、细致严谨的空间理论模型,具有创新性与实用价值。结合列斐伏尔等人的空间叙事理论,通过对卡勒德·胡赛尼作品的仔细研读,可以发现其小说叙事具有多重的空间维度与深刻的思想内涵。本文旨在从二元对立的物理空间,隐藏在物理空间中复杂的社会空间与纠结的心理空间等三类不同的空间形态,解读卡勒德·胡赛尼小说的空间叙事,探讨潜隐在空间叙事背后的主题意蕴。

二、卡勒德·胡赛尼小说的空间形式

(一)二元对立的物理空间

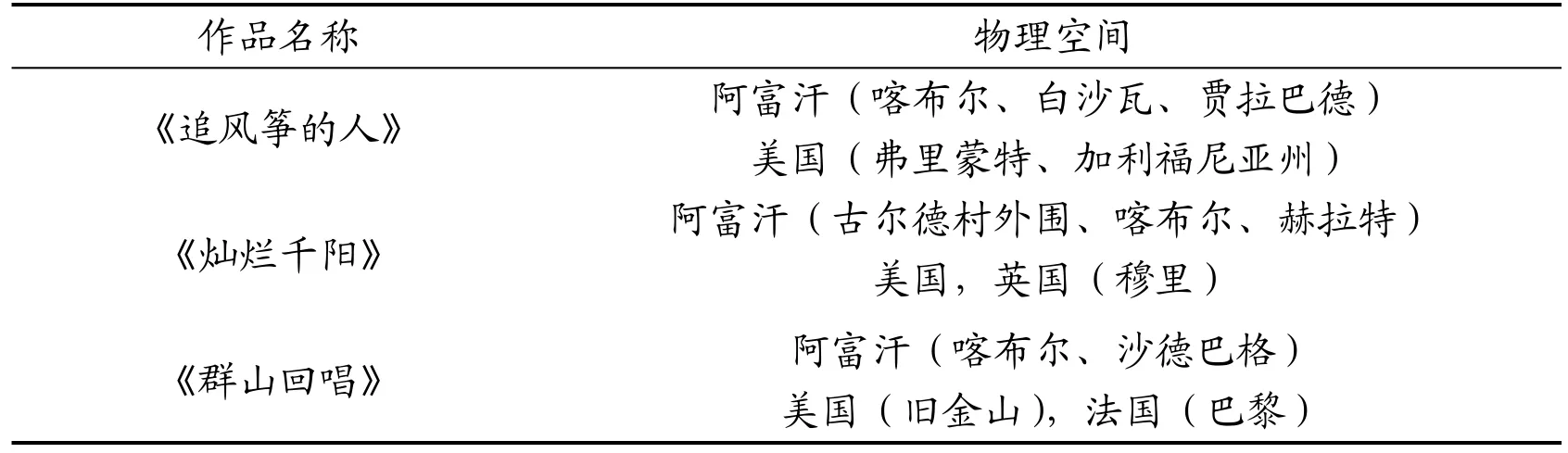

H·C·达比指出:“小说作为一种文学形式,天生就具有地理属性。小说的世界是由方位、场地、场景边界、视角和视野构成的。小说人物处在形形色色的地方和空间之中,叙述人和读者亦然。”[2]121这里所提到的“地方和空间”,就是指实实在在的物质空间,即物理空间。与现实存在的人一样,小说中的人物必须在具体的地理环境中存在与活动。作为文本中最基本层面的物理空间是故事发生地点与背景,是小说得以展开的基点。卡勒德·胡赛尼小说文本中所呈现的物理空间如下表所示:

作品名称 物理空间《追风筝的人》 阿富汗(喀布尔、白沙瓦、贾拉巴德)美国(弗里蒙特、加利福尼亚州)《灿烂千阳》 阿富汗(古尔德村外围、喀布尔、赫拉特)美国,英国(穆里)《群山回唱》 阿富汗(喀布尔、沙德巴格)美国(旧金山),法国(巴黎)

由上表可见,胡赛尼小说作品中的物理空间具有鲜明的二元对立结构——和平繁荣的国家与饱受战争侵扰落后的阿富汗。这一对立结构的设定与作者自身经历有着密切关系。出生于阿富汗喀布尔市的卡勒德·胡赛尼,却因战乱不得不举家迁往美国寻求政治庇护。虽然身处美国,家乡的发展时时刻刻都牵动着胡赛尼的心。因此,在作品中,胡赛尼有意识地将阿富汗作为写作的起点,倾注着深厚的情感,诉说着曾经的美好,哀叹着现今的悲惨。在《灿烂千阳》中,胡赛尼用简单平实的言语勾勒出未受战争侵扰的阿富汗的寂静与祥和:“下方的巴米扬峡谷遍布着长势繁茂的农田。……田地四周是高耸的白杨树,中间纵横交错的是溪流和沟渠,……所有这一切的上方,是一碧如洗,万里无云的天空。”[3]166但战争打破了阿富汗的平静,“很多火箭弹在天空中飞来飞去。……一阵黑烟正在某座被炸成一堆飘扬的尘土的建筑上方袅袅升起。第二天早晨,……人们将会发现一些尸体。然后,喀布尔那些已经吃惯了人肉的狗将会饱餐一顿”[3]193。战争中,每个阿富汗人的故事都充满了死亡、失去与悲哀。不愿再受战争和杀戮折磨的阿富汗人,只得被迫离开家乡。小说的最后,莱拉与心爱的人一起离开了阿富汗,来到穆里。穆里没有塔利班,没有战争的侵扰,莱拉生活得很幸福。阿富汗的战火纷飞与英国的和平安宁形成鲜明的对比,更加映衬出阿富汗的悲惨与凄凉。通过物理空间的对立结构,读者可以体悟出阿富汗人生存之艰难,洞悉胡赛尼对战争的憎恶。

物理空间作为叙事的一种内在力量,拓展和加深了小说悲剧主题的广度与深度。它对人物形象的塑造与限定有着强烈的作用,人物的性格、行动及其无可逃避的命运,一开始就被注定在物理空间中。和平繁荣的国家与破败的阿富汗,架起胡赛尼作品故事发生、发展与落幕的空间结构,塑造并限定着人物的性格、行动与命运。地理空间的对立与人物在空间中的迁移,推动故事情节的发展,为作者表现与深化主题起到了重要的作用。

(二)不平等的社会空间

亨利·列斐伏尔在《空间的生产》里指出:“空间里弥漫着社会关系,它不仅被社会关系支持,也生产社会关系和被社会关系所生产。”[4]18社会空间是一种社会产物,它被社会产生同时也反映着社会。人与人关系建构了社会空间,胡赛尼通过呈现阿富汗人民的社会活动与实践,隐喻性地建构了小说中的社会空间,昭示出阿富汗人民的真实生活处境,从而展开对人与人之间关系问题的探讨。胡赛尼曾说:“对我而言,创作总是以非常个人的地方为起点,描写人类之间的一些关系。”[5]9在胡赛尼小说作品中,充斥着不平等的男人与女人,本族人与外族人,富人与穷人的关系。在这种社会空间结构中,起主导作用的是性别、种族和阶级中的强势一方,即男人控制女人,本族人控制外族人,富人控制穷人。

在《追风筝的人》中,“为你,千千万万遍”是哈桑经常对阿米尔说的一句话[6]1。然而,阿米尔从未将哈桑当成朋友。因为阿米尔是“普什图人”,哈桑是“哈扎拉人”,是外族人,“一辈子只配在厨房里打杂”的文盲。当成年后的哈桑带妻子重返儿时居住的家时,却因“哈扎拉家庭独自住在瓦兹尔·阿克巴·汗区的豪宅里”被逮捕。塔利班说像哈桑一样的哈扎拉“是骗子,是小偷”,是不值得信任的。塔利班将他拉到街上枪决,没有人为此说一句话,因为“不会有人为了一对哈扎拉仆人去冒什么风险”[6]212,213。种族歧视已在阿富汗稀松平常,身为他者的外族人是被剥夺了生存空间与尊严的人群,是漂泊无根流散的人群,是没有身份的隐形人。胡赛尼通过空间书写展现了被边缘化的外族人在阿富汗的他者生存与被排挤的命运。

胡赛尼笔下的阿富汗是一个以男权主义为中心的国家,对于女性而言,男性处于绝对的支配地位。《灿烂千阳》中的两位女主人公——玛丽雅姆与莱拉是男权制枷锁下挣扎的阿富汗女性代表。玛丽雅姆在伪善父亲扎里勒的安排下,被迫嫁给了拉希德。在随后的婚姻生活中,玛丽雅姆由于数次流产难以生育,从此生活在拉希德的暴力与压迫之下。而当拉希德的另一位妻子莱拉产下一名女婴而不是男婴时,拉希德撕下了自己伪善的温柔面具,对莱拉恶语相向,经常在家中辱骂她。两位女性在失衡的家庭关系中,卑如尘埃的生活着。虽然最终两人共同反抗拉希德,但也历尽千辛万苦,付出了惨重的代价。父权制社会中的女性受到男性的轻视和践踏,她们没有自主权,始终处于被男性压迫和挟制的附庸地位,这些禁锢与残害最终导致了女性生命的悲剧。

《群山回唱》中呈现了富人对穷人的压迫,当吴拉姆与父亲重回喀布尔想要回老房子时,却被现居住在房子中的主人阿德尔的父亲无情杀害,吴拉姆家的地契也被与阿德尔的父亲同流合污的官员烧毁。在随后的新闻中,却对这一事件没有如实报道,而是诬陷吴拉姆的父亲“涉嫌通谋塔利班”,而阿德尔的父亲为了保护家人的安危,进行了正当的防卫[7]376。在经济领域取得霸主地位的富人操纵着穷人的命运,剥夺着穷人的幸福与快乐。穷人被迫承担着无尽的苦难,品尝着无端的苦涩。

在战争、性别、种族与阶级的共同作用下,胡赛尼作品中的社会空间呈现出矛盾性与不平等性。在斗争与冲突不断的社会空间下,自然遭到破坏,阿富汗人民饱受经济剥削、精神压迫和种族迫害,社会的和谐发展受到影响,昭示出胡赛尼渴望平等社会关系的旨归。

(三)纠结的心理空间

爱德华·索亚指出:“空间既可以是具体的物质形式被感知、标示、分析、解释,同时还是精神的建构。”[2]11,12这里所说的“精神建构”即是文本所建构的心理空间。心理空间是通过语言文学来表现的人物心理意识活动的场所,它承载着人物思想情感等个体特征。胡赛尼小说中含蓄地表现了一个承载着多重压力、纠结的人物心理空间。作品中的人物都有着痛苦的经历,他们不幸的原因大都与成长过程中爱的缺失有关,这给人物的心理空间造成了巨大的阴影,倍受折磨。为了拥有自己存在的意义和价值,他们在复杂的社会现实生活与实践中发现自我,实现自我,探寻自我救赎之路。

《追风筝的人》中主人公阿米尔的母亲生他时难产而死,从小缺乏母爱的他渴望父爱,可父亲只对仆人的儿子哈桑关爱有加,对阿米尔却冷若冰霜。由于未能得到所期望的父爱,与由此产生的对哈桑的嫉妒,阿米尔的内心逐渐从压抑演变为心理失衡,他背叛并逼迫哈桑离开。但哈桑的离去却使阿米尔有了难以抹去的沉重罪恶感。无论身处何地,埋藏于心灵深处的罪恶始终会在他眼前浮现,挥之不去。为了实现内心的救赎,阿米尔鼓起勇气重回弥漫着战火硝烟的阿富汗,救出哈桑的儿子索博拉,并用爱温暖自闭的索博拉。阿米尔通过对他人无私的爱,化解了心结,实现了自我的成长与救赎。通过阿米尔的形象,胡赛尼展现了爱使人从压抑的无意识心理状态向有意识心理状态的转变。

《灿烂千阳》中的女主人公玛丽雅姆是私生女,父母对她的爱是稀薄的,婚后又倍受丈夫拉希德的凌辱与打骂。她从未体会过家的温暖,幸福与爱未曾在她心中停留。但莱拉与她的女儿阿兹莎的出现,使玛丽雅姆心中燃起爱的火苗。她对阿兹莎无私地奉献着自己的爱,细致入微地照顾着阿兹莎。在这一过程中,她寻回了缺失的母爱。当玛丽雅姆为了保护莱拉,用铁锹将拉希德杀死,她的女性自我意识觉醒了。她意识到这是第一次由自己决定生活轨迹。她的自我牺牲昭显了人性的光辉,虽然“以一个低贱的乡下人所生的哈拉米的身份”来到人间,但玛丽雅姆在“即将离开这个世界的时候,是一个付出了爱也得到了爱的女人”[3]376。玛丽雅姆以对他人的爱找回了自己的身份——朋友、同伴、监护人乃至母亲,完成了女性自我的建构。

《群山回唱》中主人公帕丽和哥哥阿卜杜拉出生于一个贫苦农民家庭,母亲在帕丽出生时难产而死,父亲为生计疲于奔波。十岁的阿卜杜拉承担起照顾妹妹的全部职责,但由于家庭的穷困潦倒,父亲不得不将年幼的帕丽送去富裕人家。兄妹俩被迫分开,使帕丽的内心有着明显的“缺失感”。虽然离家时帕丽未曾记事,但她的脑海中始终留存着一段挥之不去的《小仙女》,这是一首在帕丽刚出生时,阿卜杜拉经常对她吟唱的童谣。当身在法国的帕丽得知自己的身世后,她毫不犹豫地重返阿富汗。此时的阿卜杜拉已经患上严重的老年痴呆,无法认出妹妹,但帕丽无微不至地照顾哥哥,通过对哥哥的爱,重新系起亲情的纽带,找到了心灵的居所,实现了心灵的治愈,成为完整的自己。

虽然胡赛尼小说中不同人物在文本中的具体表现形象各不相同,但对他人熠熠发光的爱引导小说人物在苦难的精神疆域中涅槃重生,走出孤立,赋予他们超越自身局限的力量,完成了精神世界的自我救赎,从而实现真正的自我存在。

结语

在《空间的产生》中亨利·列斐伏尔写道:“我们所关注的领域是:第一,物理的;第二,精神的;第三,社会的。”[4]11,12空间作为一种重要的叙事因子,参与了卡勒德·胡赛尼作品主题内容表达和叙述结构的建构,成为其文本世界中不容忽视的力量。依据叙事空间所折射出的不同维度,胡赛尼在其作品中建构了三重空间:由战火纷飞经济落后的阿富汗与和平经济繁荣的西方国家构成的二元对立的物理空间;由男人与女人,本族人与外族人,富人与穷人构成的不平等的社会空间以及由于爱的缺失,人物呈现出纠结的心理空间。通过空间书写,胡赛尼为读者呈现出叙事的空间艺术,通过对现实的开垦、挖掘与延伸,在其作品中批判了战争对家园的毁坏,对人民的迫害,表达出对平等社会关系的渴求,讴歌了爱与被爱的伟大力量。

参考文献:

[]爱德华·W·苏贾.后现代地理学——重申社会理论中的空间[M].王文斌,译.北京:商务印书馆,2004.

[2]包亚明.现代性与都市文化理论[M].上海:上海社会科学院出版社,2008:121,114.

[3]卡勒德·胡赛尼.灿烂千阳[M].李继宏,译.上海:上海人民出版社,2007.

[4]Lefebvre,H.The Production of Space[M].Donald N.Smith(Trans.). Oxford: Blackwell Publishing Ltd.,1991:18,11,12.

[5]尚必武,刘爱萍.卡勒德·胡赛尼访谈录[J].外国文学动态,2007(5):9-11.

[6]卡勒德·胡赛尼.追风筝的人[M].李继宏,译.上海:上海人民出版社,2006.

[7]卡勒德·胡赛尼.群山回唱[M].康慨,译.上海:上海人民出版社,2013.