选择性激励:公共服务第三方评估中公民参与的激励机制模型设计

袁铭健

(华东政法大学政治学与公共管理学院,上海 201620)

引言

公民参与度与社会认可度不高是我国在公共服务评估过程中遇到的重要难题,2015年民政部发布了《民政部关于探索建立社会组织第三方评估机制的指导意见》,要求各地方部门要建立多种激励政策来鼓励社会民众,通过各种民间社会组织来参与公共服务的评估过程,成为社会监督的重要平台。在我国“党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障”的“五位一体”社会管理体制中,公民参与处于最重要的地位。在现代西方颇有影响的若干政治思潮中,无论是各种民主的理论比如参与民主理论、精英民主理论和多元民主理论还是有关政治发展的理论,都不可避免地要涉及到对公民参与的一般性理论分析和对公民参与现状的具体考察。基于公共选择理论下的“经济人”假设,民众在参与公共事务的抉择中会受到多种利益因素的影响,为了达到公民参与的目的则必须建立合适的激励制度来刺激公民参与的热情和动力,这也是西方国家在公民参与问题上的主要做法。激励机制的建设和完善需要从有效人群的选择、激励目标的确定以及激励路径的设计,通过建设公共参与的激励机制有效模型,来为我国公共服务评估过程中的第三方评估机制提供民众参与基础,从而保证公共服务中第三方评估体系的进一步完善。

一、利益博弈:公民的政治责任感与“理性的无知”

传统政治学理论认为,社会中的公民基于“政治人”假设,是以集体利益为目标,追求的是集体的公共利益,那么他们对于集体行动有一定参与意识。而从古典经济学的理论来分析,基于市场条件下的个人往往追求个人的经济利益,他们以个人利益为核心,是社会中的“经济人”。因此,作为政治生活中的“政治人”和市场下的“经济人”,公民会在集体利益和个人利益之间产生博弈,作出不明确的选择。在这里我们基于公共选择学派提出的公共选择理论进行分析,公共选择理论利用了经济学里的一些理论和分析方法来解释政治现象和公民的政治行为,为了解释两种理论下公民选择的背离,公共选择理论提出“人是自私的、理性的,他们追求的是效用的最大化”这样的观点。布坎南认为[1],参与到市场约束中行事的个人,他们是效用最大化者,当他们进入政治过程中进行投票、纳税、受益等活动中,他们的品行仍不会变化。因此,公民的政治生活也是追求着“效用”最大化,这里的“效用”便是公民在个人理性的基础上,产生了追求个人利益的动机,从而会通过个人理性进行公共选择,决定是否参与政治活动,并作出何种选择[2]。

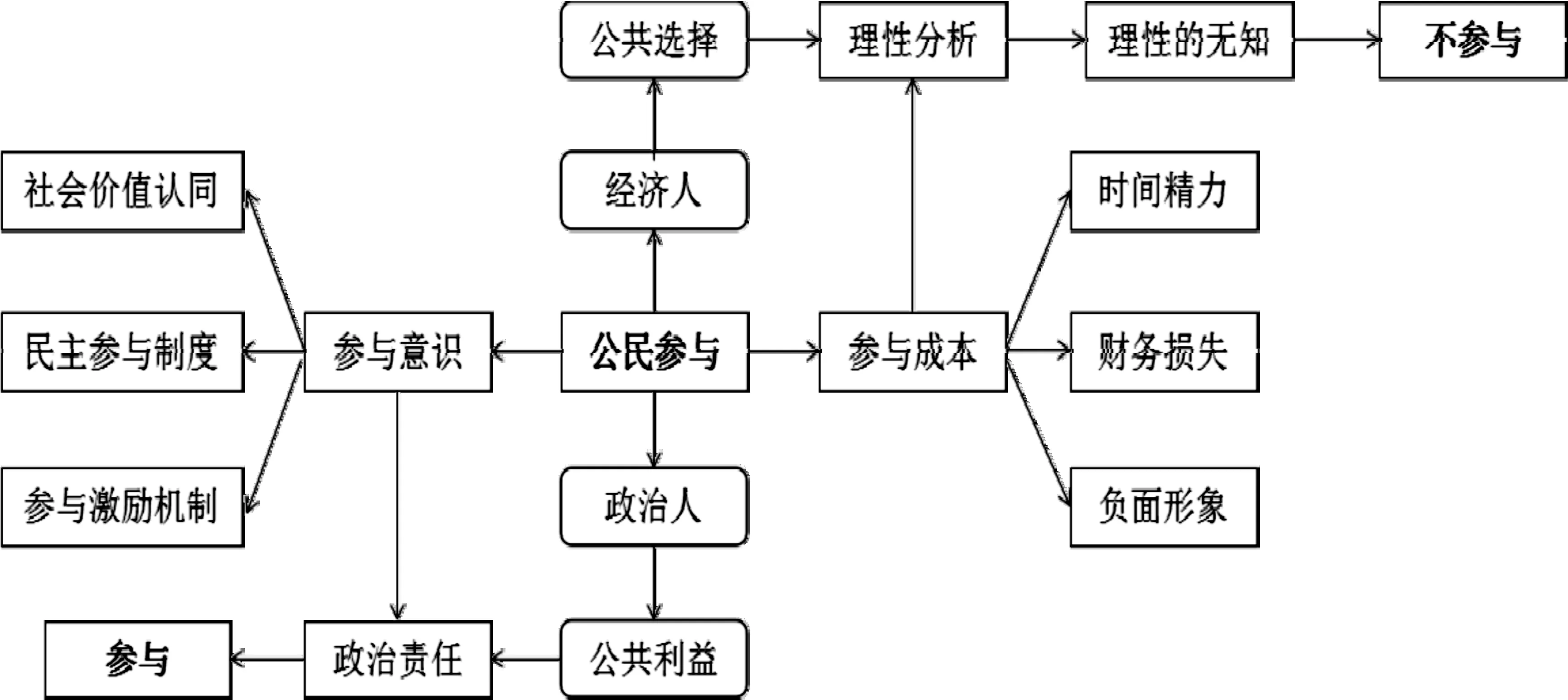

图一:公民参与政治生活的利益博弈分析

因此,公民是否愿意参加政治生活,是否愿意参与到公共服务的评估并为集体利益作出贡献,是需要进行个人的利益最大化的博弈过程的。从参与的成本来看,个人如果积极参与到政治活动,他需要进行信息的收集、偏好的选择分析以及最后参与到决策过程之中。一般情况下这种参与会浪费一定的时间、精力和财务损耗,甚至会因为影响了公共部门的利益而产生个人的负面影响,会由于“政治敏感性”对个人今后的发展带来不利。公共选择学派在分析公共选择过程中论述了公民在决定是否参与政治生活和公共决策过程中的利益博弈过程,布坎南认为个人在集体行为中不会对集体产生影响,也不会为自己带来收益。而奥尔森在他的《集体行动的逻辑》中也提到[3],公民在进行成本收益分析后会发现,个人不参与到集体行动和政治生活中是最好的选择。理性因素会促使公民在考虑到参与的成本以及收益的微乎其微,而选择不参与,同时这种理性选择会产生公民间的传递和扩散,从而成为大多数人的集体选择,这种个人理性的成本收益分析,便会带来“理性的无知”[4],带来公民不参与公共事务的选择。但是从公民“政治人”假设中分析,公民参与政治生活和公共事务也是具有一定的压力和动力的。无论是强制的民主制度要求公民进行公共事务的参与,还是进行各种物质、精神方面的激励机制都会使得公民在成本收益分析时有所动摇。传统的民主参与制度给予了公民参与的权力和方式,也会要求公民在某些政治活动中强制性的参与,比如投票、选举、纳税等。但是强制的参与制度很难建立民众的社会价值认同,很难鼓励民众主动进行参与,如果同时进行加强可能会带来严重的政治后果。因此,公民参与的激励机制往往会是一种可供操作和推崇的选择,在不会产生明显不良影响的同时,物质精神多方面的激励和收入往往会影响公民的理性选择,公民在进行利益博弈时也更加容易向“参与”倾斜。因此,如何建立“选择性激励”制度有效促进公民参与成为了一个值得研究的问题。

二、选择性激励:公民有效参与的模型构建

“选择性激励”这一概念最早由公共选择学派的代表人物奥尔森提出,奥尔森认为在一个人数众多的“潜在集团”里,个人的行为难以受到其他成员的激励和认可,集体行动中的个人相互不熟悉,集体中个人很难为了集体的利益而进行付出。因此,集体应该设计出一种“选择性激励”的制度来鼓励集体中的理性个人参与集体的决策之中。这里的“选择性”指的是这种激励制度需要进行区别设计,对于集体中的成员进行不同对待,避免因集体中所有成员共享同样的激励制度而失去热情和动力。这种激励是有排他性的,对于选择参与集体行动和选择不参与集体行动的成员进行不同的物质、精神上的待遇的一种激励措施。而在具体的实践过程中,“选择性激励”可以有两种不同的方式:一是采取积极的奖励措施来鼓励参与集体行动中的个人并产生示范和诱导作用,常用的措施是物质奖励、荣誉称号、行为特权等;二是进行消极的选择性激励,主要是对那些不参与集体行动的个人进行物质、精神上的惩罚措施,来对其他人产生警示的作用。通过对不同人群的选择性激励措施来避免集体行动中的“搭便车”行为,从而激励更多的民众参与到集体行动和公共事务之中。如何建立“选择性激励”制度并建立有效模型需要对公民参与的成本收益进行分析,激励的目标是公民参与的集体收益要大于激励的成本,同时这种激励措施必须是有效的,能够对集体行动产生明显有益影响的。而对于什么样的公共事务和集体行动进行“选择性激励”、如何在大量的民众中确定有效的激励人群、采取什么样的激励方式、具体达到什么样的激励效果,这便是建立“选择性激励”中的主要目标。

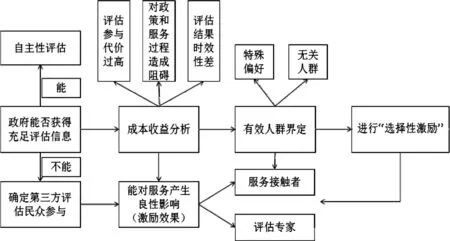

图二:公民参与的“选择性激励”模型

建立“选择性激励”模型的目的是产生有效参与,保证公民参与的结果能够对公共服务和政策执行产生良性的、有效的影响。2003年美国环境保护署发表了《公民参与政策》报告,主要从公民参与的目标、参与的阶段以及政府的行为方式等方面提出了保证公民有效参与的几个步骤:一是规划公民参与的范围并提供预算;二是确定相关的利益公众;三是对参与公众提供技术和设施的帮助;四是帮助参与公众获得相关信息;五是引导他们进行参与、咨询、决策等过程;六是及时向公众进行反馈;七是对公民的评估活动进行评估。在这其中,“规划参与范围”和“确定相关的利益公众”是建立公民参与公共服务评估中“选择性激励”的主要关注点。约翰·克莱顿·托马斯在《公共决策中的公民参与:公共管理者的新技能和新策略》中提出,公民参与的有效决策模型中提到相关公众必须是:能够对解决问题提供有用的信息,比如关于消费者偏好的信息,或是能够接受决策并促进决策的有效执行的公众。参照于托马斯建立的公共决策参与模型,公共服务的第三方有效民众参与也需要具有“对公共服务的供给产生良性影响”的要求。在确定“选择性激励”的人群之前,首先要评估公共服务的提供是否具有评估的价值以及第三方评估参与的成本收益分析。如果政府能够获得公共服务的全面评估信息,不需要再对相关公众进行激励参与,那么相应的公共服务评估反馈便可以采取政府的“自主性评估”做法。同时也要对民众参与第三方评估的成本代价进行评估,如果代价过高、不利于服务和政策的正常开展、评估结果的时效性不足,那么就没有必要对进行相关民众进行“激励”。在成本收益分析之后,就可以展开对有效人群的选择,激励的范围主要是公共服务的实际接触者,那些无关人员或者具有特殊偏好的人群也不在激励范围内,剩下的人群以及评估的专家、机构便构成了“选择性激励”的选择人群。

三、激励目标:志愿精神与公民身份认同

在通过建立公民参与的“选择性激励”模型确定了评估参与的有效人群后,政府需要明确激励的目标从而选择激励方式和强度。从近年来国内外的实践经验来看,“志愿精神”成为越来越多学者提到并推崇的一个概念,“志愿精神”可以用前联合国秘书长安南在2001年国际志愿者年启动仪式上的讲话理解:“志愿精神的核心是服务、团结的理想和共同使这个世界变得更加美好的信念”。志愿精神的具体表现就是公民可以通过成为一名志愿者从而介入到公共事务之中,牺牲自己的时间来为公共服务的供给提供支持。志愿精神的形成能够帮助政府在不额外增加支出成本的前提下,极大改善公共服务的水平和民众满意度,这也是“选择性激励”所追求实现的目标。为了达到民众间“志愿精神”的形成和扩散,首先需要对公民参与公共事务和政治生活的身份进行认同。这里的公民身份认同从政治哲学理解是给予公民参与公共事务和政治生活的资格、权利和责任,是公民参与的“通行证”[5],这也是公民愿意参与到公共事务并付出的基础。从公民的角度来说,当他们认同了参与公共事务的公民身份,就会产生对社会共同体的责任感,意识到公共利益对个人权利和个人利益的重要性,从而获取合作的动力并与集体中的个人进行合作,共同面对公共事务并作出贡献。从政府和非政府组织的角度来说,公民身份的认同能帮助政府和公民之间有效沟通,从而激励了相互对话的持续性和扩展性。公民身份的认同能够带来民众的权利意识,逐渐改善公民政治冷漠的状态,让社会成员在公共事务和政治生活中获得相互平等的身份,从而最终形成公共事务中民众参与的有效“磁场”。为了达到这样的激励目标,除了进行相关法制化的完善,政府应当尽快完善公民意识培训与教育系统,教育部在2003年便于美国公民中心签订了关于公民教育的交流项目,并派选参与培训的教师到各地开展工作,南京市教育部门将“小学生公民教育实践活动”纳入小学选修课程,开展两年间便有上万名学生参与了300多个实践课题,这种校园内的培训形式成为了培养公民意识的重要方式。除了教育系统的完善,社会中各种相关公民参与的公共文化的输出,多种民间协商机构、公会组织和利益团体的形式也是公民身份认同的形成途径,政府在其中需要起到支持和扶助的作用。

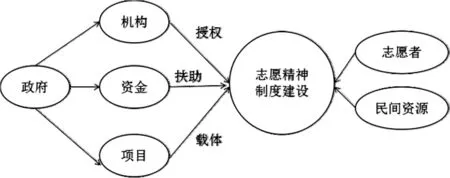

图三:美国“志愿精神”制度设计模型

公民身份认同是民众“志愿精神”产生的重要基石。“志愿精神”在某种程度上受到了历史、社会、文化的影响,但是近些年来相关法律制度和政策引导也成为了“志愿精神”产生的重要方式,这也就是政府对公民参与公共事务进行激励所追求的核心目标。“志愿精神”建立可以参照美国的志愿服务制度设计,从1990年美国的《国家与社区服务法》开始规定国家与社区委员会负责政府开展志愿服务项目起,2000年通过了《志愿者组织安全法案》、2002年通过了《公民服务法》同时完善了《志愿服务法》、2009年通过了《爱德华肯尼迪服务美国法》。从美国国会这些年来通过的相关志愿服务相关法律来看,“志愿精神”的建立的法制建设是遵循着“解决具体问题—设计相关项目—推动全民参与—强化志愿理念”的模式进行设计。“志愿精神”的形成从政府的角度来看,需要在机构授权、资金补助、项目作为载体等多个方面进行同时操作,在发展“志愿精神”制度建设中,具体的做法可以是:发挥授权管理机构的统一协调作用,规划志愿服务项目并指导各种民间主体参与志愿活动;开展多项服务项目和志愿计划来为民众提供参与志愿行为的资金,并提供多种激励措施估计民众参与;加大宣传和培训,在民众之中宣扬公民参与和“志愿精神”,增多志愿培训和志愿参与的活动和方式[6]。美国在发展“志愿精神”方面的这些做法对于我国有很好的借鉴价值,他们的制度设计和经验对于我国民众发展“志愿精神”提供了思路。

四、激励的路径和载体:社区、NGO与网络化

在确定了对公民进行“选择性激励”的有效人群以及追求的激励目标后,接下来要考虑的是如何从微观层面上发挥激励的效果并通过具体的实践措施来激发公民参与公共事务的意愿和能力。激励机制的建立使“选择性群体”在公民身份认同的基础上逐渐增强了权利意识和社会责任感,而他们所属的社区、加入的各种民间组织、最易操作的网络媒介都成为了他们进行公共事务有效参与的载体,这也成为了“选择性激励”后相关民众发挥自身参与价值,培养参与能力的重要路径。社区作为社会中最基本的单元,哈贝马斯的生活世界中最基层的组织单元就是社区,几乎所有的民众都会生活在某一个社区之中,因此社区管理是民众参与政治生活和公共事务的最普遍方式,公民的社区意识改善便是公民培养参与能力的途径之一。奥斯本和盖布勒也认为政府在微观层面要回归社区,“社区拥有的政府:授权而不是服务”[7],这里的授权便是要求逐渐将公共事务的管理权和决策权下放给民众,激发公民的创新精神和志愿精神,在不断自我管理的实践上增强民众的社会责任感和公共事务参与能力。通过社区自治,让公民参与小区公共事务的处理和决策不断积累自治经验,在民众意识增强后便会进一步的扩大到社区以外的公共事务之中。政府在这其中也需要做到几点改进措施:一是注重激励的形式和内容,社区事务越与民众切身利益有关,也就越能产生参与热情和社区认同感;二是在社区治理中更多的体现治理效果的展示,充分尊重民众的共识和决策选择,保证民众参与的实际效果以维持参与积极性;三是逐渐细化社会管理制度,通过法制化的完善让公民参与有法可依,形成强制力保障。除了社区,社会中的各种非政府组织也是民众参与公共事务的主要载体,基于民众自由结社的政治权利,NGO在某种意义上作为政府和社会之间的桥梁,具有某种中介过渡的特点,民众个人很难直接参与到公共事务的管理之中,但是NGO可以使政府和民众有效地进行协调,通过NGO的参与来帮助公民进行公共事务的管理和评估。民众参与公共服务评估的成本较大且效率较低,但是NGO的参与极大缓解了这种压力,政府可以和社会中的NGO展开合作,通过与NGO的委托代理关系来进行第三方的评估工作,这样可以避免政府与众多民众沟通上的巨大成本,也能够通过NGO参与的方式保证民众能够参与到公共服务的评估之中。政府则需要做到放宽NGO成立与注册的登记管理制度并尽快完善相关评估参与机制,在提倡结社自由的同时鼓励民众通过NGO的方式接入公共事务的管理活动,完成第三方评估的参与。

从“政府上网工程”的全面启动以及“电子政务”在我国行政机关中的迅速发展,网络化的公民参与行为已经成为了民众表达民意,参与公共事务并进行公共服务评估的重要渠道。网络化的优势在于它保证了参与主体的平等性,突破了传统参与渠道的限制,民众可以将个人主张和利益诉求开放性的表达出来;同时网络化的参与方式更加迅速、高效,减少了民众参与公共事务的时间、精力等参与成本。根据中国互联网络信息中心(CNNIC)在2017年1月发布第39次《中国互联网络发展状况统计报告》的数据显示,我国的网民规模达到7.31亿,手机网民达6.95亿,网络的普及率达到了53.2%[8]。伴随着网络的普及和网民数量的不断壮大,民众的网络参与对公共事务的参与也越来越普遍。目前,各种门户网站的论坛、网上社区、博客、新闻评论区、微博微信等平台都是民众表达自身观点,参与讨论和决策的场地。各政府部门的网站也成为了民众获取信息并进行反馈的渠道之一。基于委托代理理论来分析民众和政府之间的关系,公民作为公共事务的委托人,政府和政府公务人员成为了公共事务的代理人,在这种关系下代理人(政府)存在着隐藏行动和信息的动机,使得委托人(民众)不能获取充分信息并获得对自身最有利的行为[9]。在现有制度下,为了将代理人(政府)的行为暴露在阳光下,让公民充分获取相关信息,网络政务平台的形式是最直接、简单的选择。网络政务平台的信息公开、意见反馈和共同决策能有效地帮助民众获取决策信息,充分表达民意并参与到公共事务的评估、管理活动中,这也就成为了激励有效民众参与公共事务后最便捷的表达渠道。为了帮助网络为民众提供一个平等的公共事务参与平台,政府需要建设开放型的电子政务系统来实现收集民意和公民理性表达,一方面要建立网络的沟通机制,除了信息的公开披露,要进行互动式的沟通,要通过建立类似商务平台订单的模式,将每一个留言或是建议进行处理和回复,并让民众知道处理的进度和状态;另一方面要建立网络的参与机制,开放型的电子政务平台需要提供网络投票、网络听证、网络选举的互动,让公民参与并自由表达自身利益选择,比如在政府购买活动中让公民参与机构的选择、公共服务的评估和人员的选定等,通过广泛听取民众的意见来提高决策质量,达到公民参与公共事务的目的,从而保证激励效果的有效表达。通过社区、NGO、网络化作为载体,来充分发挥激励公民参与公共服务评估的效果,从而最终达到完善我国公共服务第三方评估机制的目的。●

参考文献:

[1]布坎南.自由、市场与国家[M].北京:北京经济学院出版社,1988.

[2]朱德米.回顾公民参与研究[J].同济大学学报(社会科学版),2009,(6).

[3]奥尔森.集体行动的逻辑[M].上海:上海三联书店、上海人民出版社,1995.

[4]吴昕春.公共选择与公民参与集体行动的动力[J].安徽大学学报(哲学社会科学版),2002,(5).

[5]张宇,刘伟忠.公民身份认同:政策协商对话中的社会粘合基础[J].贵州社会科学,2014,(8).

[6]邓国胜,辛华.美国志愿服务的制度设计及启示[J].社会科学辑刊,2017,(1).

[7]戴维·奥斯本,特德·盖布勒.改革政府:企业家精神如何改革着公共部门[M].上海:上海译文出版社,2013.

[8]凤凰网.http://tech.ifeng.com/a/20170122/44535194_0.shtml

[9]江耘,张星久.公民有序网络参与机制分析[J].江西社会科学,2011,(4).