关爱型道德气氛对员工志愿行为的影响机理

孙彦雯,刘 芳,朱 桦

(安徽工业大学 商学院,安徽 马鞍山 243002)

企业是社会重要成员之一,在和谐社会建设中的重要作用不可忽视。中国企业志愿服务调研报告(2013)指出,企业员工参与志愿服务的社会效果远远好于一般形式。同时,企业通过志愿服务活动来履行其社会责任,也是提高企业声誉和竞争力的有效手段之一。虽然企业已经认识到志愿服务的重要意义,但是企业员工对志愿活动的参与度并不高。要推动企业员工积极主动提供志愿服务,保证企业志愿服务活动的持续有效,必须对员工参与志愿服务活动的动因进行分析并加以引导。

国内对员工参与志愿服务活动的驱动因素研究相对较少,其中主要观点有以下三种:JA中国在《中国企业志愿者新浪潮白皮书》(2011)中指出,企业志愿者主要受自我成长和个人发展目标的驱动;王忠平、史常亮研究指出企业员工对志愿活动的热情受志愿项目、结果反馈、时间等内外部因素影响[1];周均认为科学的管理制度和保障机制是企业青年志愿者参与志愿服务活动的重要保障[2]。

中国人有很强的从众心理[3],人们的行为选择更趋向于与所在群体相一致,是否参与志愿活动受环境的影响非常大;Arnaud也在研究中指出:组织道德环境是影响员工道德行为的关键因素,志愿行为正是一种自发性的道德行为[4]。我国企业员工是否参与志愿服务活动,必然受到组织道德环境的影响,而通过文献回顾发现,目前国内还没有学者对这种影响及其作用机理进行研究。本文将从组织道德气氛出发,探讨关爱型道德气氛对员工志愿行为的影响。

一、文献回顾与理论假设

(一)关爱型道德气氛与志愿行为

Victor和Cullen于1987年提出组织道德气氛(Organizational Ethical Climate,OEC),他们认为道德气氛是指组织内部“对什么是道德上正确的行为和如何处理道德问题的共同的知觉”[5]。从文献看,道德气氛一般有4个[6]到9个[7]维度,其中,只有工具型(关注自我利益)、关爱型(关心他人利益)、规则型(是否遵守公司政策与程序)这3个维度几乎在所有的实证研究中都得到了验证[8]。在关爱型道德气氛(Caring Ethical Climate,CEC)里,个体认为决策首先应该关注他人利益,而且,他们感知到了人们对组织乃至整个社会中其他人的道德关怀,并且认为组织政策、实践和战略支持员工关心他人利益。这种道德气氛类型与志愿精神所体现的利他性最为接近,鉴于此,本研究只考察关爱型道德气氛对员工志愿行为的影响。

James等认为,气氛是组织对个人行为的期望,是一种信号,个人会根据接收到的信号选择将来的行为[9]。当组织为关爱型道德气氛时,员工会不断感受到组织和同事的关怀,他们在未来行为的选择中也会更加倾向于关心他人的行为。Murphy也在研究中指出,符合组织伦理氛围的行为发生的机率会更大。当组织道德气氛为关注他人利益的关爱型道德气氛时,会引发员工的积极行为,员工会在实践中做出更加关心他人的行为选择[10]。因此,本文提出假设1。

H1:关爱型道德气氛对员工志愿行为有正向影响。

(二)关爱型道德气氛、志愿意义与志愿行为

志愿意义(Volunteering Meaning)是指个人对志愿工作重要性和意义性的感知,是对志愿工作的正面评价程度[11]。Blair发现,若环境具有评价性特征会让被试产生自动化的态度,环境因素会对个体的评价性倾向起到一定的作用[12]。一个人对志愿意义的感知会受到环境因素的影响,由于不同的环境对志愿行为的评价性特征有差异,在志愿行为支持性环境中,人们更容易感知到志愿工作的重要性和意义,在非支持性的环境下对志愿意义的感知就会更加困难。

一个人对于某件事务有其固有的评价倾向性,但彭凯平、喻丰认为,人处在环境之中,人们的认知活动是受到外部道德环境影响的,这种影响甚至大过内部因素[13]。也就是说,即便一个人本身对于志愿行为是没有积极评价甚至是消极的,当他/她处在一个志愿行为支持性环境中,他的评价倾向性会受环境因素的影响而有所改观。

当员工处在关爱型道德气氛的组织中时,由于所处环境对于关爱他人的行为是正向评价的,无论员工自身对志愿行为的固有评价是积极还是消极的,都会在气氛的影响下向积极评价转变,即关爱型道德气氛会加强员工对志愿意义的感知。

评价倾向性可以改变人们的认知、情绪反应以及未来的行为意向和行为本身[14],即个人感知到的志愿意义越强,他(她)就越有可能会产生志愿行为。Jessica B. Rodell在研究志愿活动的意义时指出,意义感可激励员工参与志愿服务工作。同样有相关研究表明,对于工作的人,有意义的体验是最经常被提及的参与志愿服务的原因之一[15-16]。薛冲冲在研究中指出,当志愿意义足够清晰的时候,行动对志愿者而言就会具有充分的合理性;当意义不足够清晰和明确,志愿者对行动就会犹豫、停滞甚至抗拒[17]。

结合上述分析,本文提出假设2。

H2:志愿意义在关爱型道德气氛与员工志愿行为之间起中介作用。

(三)关爱型道德气氛、志愿意义、志愿意愿与志愿行为

B.F.Skinner提出的强化理论讨论了环境刺激对行为的影响,他认为人们为了某种目的,会采取一定的行为作用于环境。当这种行为的后果对他有利时,这种行为就会在以后重复出现;不利时,这种行为就减弱或消失[18]。关爱型道德气氛会对员工提出一种期望,期望员工做出关心他人的行为,当员工的行为达到这种期望时,会因此获益,如同事、领导的赞许和认同等。根据强化理论,当员工能够因为自身行为与组织道德氛围所期望的行为相一致而获得收益时,进行该行为的意愿会得到强化。相关研究表明,当一个人觉察到周边的人会支持或肯定他的这一行为,会导致非常强烈的行为意向[19-20]。

社会信息加工理论指出,人类是适应性的有机体,常依据环境所提供的线索来理解和解释自己和他人的行为,并根据获得的信息调整自己的态度和行为。即个体的态度和行为取决于其所在工作场所的社会环境中可获得的信息。关爱型道德气氛的组织中,员工在体会着关怀的同时,会接收到组织环境对于关心他人的志愿行为的积极的、鼓励性的信息,这些信息会对员工今后是否做出志愿行为产生积极影响。简而言之,在关爱型的道德气氛下,员工对于关爱他人的志愿行为的行为意愿会得到增强。

计划行为理论认为预测行为的最好方法是个人的行为意愿,即个人从事某种行为的主观几率。行为和行为意图之间具有高度相关性,行为意向是个体行为最好的预测指标之一[21]。个人对其行为的意愿越强,表示他进行该行为的几率越大。对于每个个体而言,其从事志愿服务的意向越强,代表他越可能产生志愿行为。

综上所述,关爱型道德气氛会对员工志愿意愿的产生起到积极作用,并通过志愿意愿对员工的志愿行为选择产生重要影响。因此,本文提出假设3。

H3:志愿意愿在关爱型道德气氛和志愿行为之间起中介作用。

Zanna认为评价的倾向性会对人们未来的行为意向产生影响,根据Rodell的观点,志愿意义正是人们对志愿工作的正面评价程度。因此,志愿意义会对志愿意向产生影响。一方面,对于志愿工作持有的正面或负面评价的程度,是一种行为态度[22],根据计划行为理论的观点,当个人对某项活动持有正面的评价时,他(她)对实施这项活动的意愿就会更强。另一方面,志愿意义是个人感知到的志愿工作对其自身的重要价值,感知价值会对其行为意愿产生正向影响,这种影响在消费领域已经得到了普遍的验证[23-24]。

结合前文分析,本文提出假设4。

H4:关爱型道德气氛通过志愿意义——志愿意愿中介链促进志愿行为。

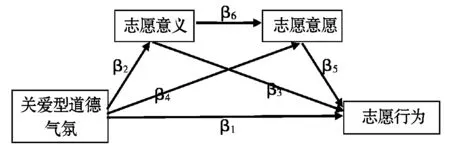

综合上述的研究分析,得到本研究的链式中介模型(见图1)。该模型包含三个中介路径:(1)β2β3,(2)β4β5,(3)β2β6β5[25]。

图1 链式中介模型示意图

二、研究方法

(一)研究样本

本研究以企业员工为主要研究对象,通过寄出电子版问卷和现场发放纸质问卷两种形式,进行问卷调查。其中电子问卷主要是通过将电子问卷发给各公司人力资源部主管,再由其转发给其他员工并反馈回来。共发放400份问卷,回收303份,剔除数据不合理和数据异常的问卷,有效问卷共220份,有效问卷回收率达55%。由于问卷回收率相对较低,再次通过现场发放问卷的方式,发放问卷100份,回收100份,有效问卷82份。最终有效问卷302份。已有研究表明,志愿行为与年龄、性别、受教育程度、职位等人口统计学变量密切相关(见文献 [1]),企业员工的志愿服务受到企业规模、性质等因素的影响[26]。本次调查的企业中,50人及以下只有14.0%,51-100人占20.9%,101-500人占20.3%,501-1000人占17.6%,1 000人以上则有27.2%。总样本的人口统计因素如下:在性别方面,女性占43.2%,男56.7% ;在年龄方面,25岁以下占15.3%,26-35岁占42.5%,36-45岁占30.9%,46岁以上占11.3%;学历上,专科及以下员工占22%,本科占54.8%,硕士研究生及以上占23.2%;在本企业的工作时间,2年及以下的员工占31.6%,3-5年占27.9%,6-10年占14.6%,11-15年占9.6%,16年及以上占16.3%;在职位方面,29.2%是普通员工,34.9%是基层管理人员,25.2%是中层管理人员,高层管理人员只占10.7%。

(二)变量与测量

关爱型道德气氛:参照Victor 和Cullen的道德气氛问卷( 到目前为止,该问卷最为成熟,也是使用最为广泛的道德气氛量表),关爱型道德气氛倡导关心他人利益,包含5个条目,比如“人们非常关注公司全体员工的整体利益”“公司期望在决策时能照顾到每个员工的利益”等。

志愿意义:采用Jessica B. Rodell在Spreitzer’s(1995)基础上编制的三题项量表,具体包括“志愿行为对我来说非常重要”“志愿活动对我个人很有意义”和“志愿工作本身是有意义的”。

志愿意愿:采用Heesup Han在Ajzen(1991)、Han et al.(2010)基础上编制的量表,共3个题项,如:“我愿意参加志愿服务活动”。

志愿行为:采用Hinkin and Tracey (1999)编制的量表,共5个题项,如:“我花时间参加企业支持的志愿活动”等。

以上主要构念均采用Likert5点量表法计分,分为“非常同意”“同意”“不确定”“不同意”“非常不同意”五种回答,并赋予分值“5、4、3、2、1”。

三、研究结果

(一)信效度与正态分布检验

为了检验测量的信度和效度,使用SPSS17.0对302个有效样本进行了分析。采用Cronbach’s Alpha系数检验问卷信度。通过信度检验,本研究主要几个构念的Cronbach’s Alpha值均大于0.70(见表1),显示各构念具有良好的内部一致性信。主要构念采用主成分分析法提取因子,通过直交转轴的最大变异法旋转得出的成分矩阵。主要构念的所有条目合并的KMO值为0.932,Bartlett球形检验的x2值为3221.647(自由度为120),达到非常显著水平(P < 0.001),适合进行探索性因子分析。旋转后共提取四个因子,解释的总方差达70.436%,高于60%,因子分析的结果可以接受。

结构方程模型要求样本数据符合正太分布,通过数据分析发现,所有测量题项中偏度绝对值最大为0.634,峰度绝对值最大为1.275,均小于1.96,样本数据正态分布,可以运用结构方程模型方法进行研究。

(二)验证性因子分析

为了检验量表的构建效度,本研究采用LISREL8.70软件对测量结果进行验证性因子分析,测量模型的拟合结果为:x2/df =3.08<5,RMSEA=0.10,绝对拟合指数GFI=0.84>0.80,相对拟合指数NFI=0.96,NNFI=0.97,CFI=0.98,IFI=0.98,均大于0.90,各拟合指数都在可接受的范围内。

模型中的因子负荷标准化后最小值为0.56,均高于0.50,且t值均大于1.96,说明测量指标能够很好地反映潜变量的情况。关爱型道德气氛(CEC)、志愿意义(VM)、志愿意愿(VI)和志愿行为(V)的组合信度(CR)分别为0.833、 0.8806、 0.9386和0.9544,都明显大于0.70,平均提炼方差(AVE)分别为0.5032、0.7129、0.8362和0.8071,均大于0.50。根据Hair 等学者的观点,标准化因子载荷大于0.50且显著、CR超过0.70和AVE超过0.50这三项同时达到时,则收敛效度好,因此本量表具有较好的收敛效度[27]。Fornell 和Larcker认为概念模型中的每一潜变量的AVE 的平方根值都大于该变量与其它变量之间的相关系数时,才有很好的区分效度[28]。结合下表1与各潜变量AVE平方根对比,符合上述条件,表明各变量之间存在显著的区分效度。

(三)相关性分析与假设检验

1.相关性分析。上述分析结果表明,样本提供的因子与变量都是有效的。为对变量间相关性有一个初步认识,本研究运用SPSS17.0进行了相关分析,Pearson相关系数显示关爱型道德气氛(CEC)、志愿意义(VM)、志愿意愿(VI)以及志愿行为(V)之间均显著正相关(见表1)。

表1 均值、方差、相关系数及 Cronbach’s Alpha 值 (括号内)

注:** P<0.01(N=302)

2.全模型假设检验。本文使用LISREL8.70 进行结构方程模型分析,得到的结构方程全模型及路径系数图(见图2)。在所有路径中,关爱型道德气氛(CEC)到志愿意愿(VI)和志愿行为(V)两条路径负荷系数分别为1.76和1.84,大于1.65,在0.1水平显著,说明CEC对VI和V的正向影响均达到一般显著水平。其余路径负荷系数均大于2.58,在0.01水平显著。从而进一步说明关爱型道德气氛对志愿行为具有重要的预测作用,因为它不仅直接对志愿行为产生影响,还分别通过志愿意义和志愿意愿以及志愿意义——志愿意愿中介链对志愿行为产生影响,所有假设均得到验证。

注:* P<0.1,** P<0.05图2 关爱型道德气氛与志愿行为的链式多重中介模型

各中介路径的效应值和中介效果量如表2 所示。

表2 中介效应值与效果量

从关爱型道德气氛到志愿行为的直接效应是0.10;总间接效应即总中介效应值为三条中介路径的中介效应之和,即0.48[29];总效应为直接效应与总中介效应值之和,即0.58。效果量为各中介效应值除以总效应,三条中介路径的效果量分别是49.74%、5.15%、27.96%,总中介效果量为82.85%。

四、讨论

(一)研究结论

本研究实证检验了企业关爱型道德气氛对员工志愿行为的积极影响,并以志愿意义和志愿意愿为中介变量,构建了关爱型道德气氛促进志愿行为的链式中介模型。总中介效果量达82.85%,远远大于直接效应效果量17.15%,说明该链式中介效应对解释关爱型道德气氛促进志愿行为具有重要意义。该链式中介模型包含了三个中介路径:通过志愿意义的中介路径(β2β3);通过志愿意愿的中介路径(β4β5);通过志愿意义——志愿意愿中介链的中介路径(β2β6β5)。其中,通过志愿意义的中介效果量最大,达49.74%,其次是通过志愿意义——志愿意愿中介链中介效应,其中介效果量达27.96%,而直接通过志愿意愿的中介效果量仅仅为5.15%。这一结果说明,关爱型道德气氛最主要是通过促进员工志愿意义感知进而促进志愿行为。

(二)理论意义

环境特征对于志愿行为的预测作用虽然在行为过程模型[30]中被提及,认为个人所处的环境会对其是否发生志愿行为产生影响,但该研究并没有深入到具体的某种环境及其对志愿行为的影响路径。本研究将该模型中提及的环境特征具体细化到组织的关爱型道德气氛,结果表明,关爱型道德气氛体现的关怀性特征,为员工提供了一个志愿行为的支持性环境,且这种支持性环境会通过影响员工的志愿意义感知,进而通过员工的志愿意愿来影响员工志愿行为的产生。

研究发现员工感知的志愿意义和志愿意愿在关爱型道德的气氛与志愿行为之间的关系中起到链式中介作用。链式中介能更深入地探讨预测变量和结果变量之间的关系,本研究通过链式中介揭示了关爱型道德气氛和志愿行为之间关系的复杂机制问题。尽管已有研究证实了志愿意义对志愿行为的重要推动作用,本研究引入志愿意义——志愿意愿这一中介链,是对之前研究的拓展,更深层次地分析了志愿意义与志愿行为的关系。

(三)实践意义

组织道德气氛的形成,可以通过自然演化,也可以通过管理者的积极引导,但自然演化具有不可控性,这种不可控性对于企业而言是危险的,因此,管理者应该重视对组织道德气氛的引导和控制。本研究结果表明,关爱型道德气氛对员工的志愿行为有正向影响,为促进企业志愿活动的持续开展,激励员工积极参与其中,应该在企业内形成关爱型道德气氛。具体而言,企业要尊重并关爱员工,树立以人为本的价值观。首先,管理者需要关心每一个下属,能够耐心倾听,给予下属以尊重,重视他们的愿望、需求,不仅在工作中针对下属的不同情况给予帮助,同时也要在关心他们在生活中遇到问题。其次,管理者应该在做出管理决策时充分考虑每一个员工的利益,要做到这一点,管理决策的制定让员工代表参与进来就不失为一种好的方法。最后,管理者应该鼓励员工相互关爱,并鼓励他们关注于企业全体员工的利益和对公司每个人都有利的事情。

研究结果显示志愿意义和志愿意义——志愿意愿中介链的中介效果量达到了77.70%,充分说明了这一中介在关爱型道德气氛和志愿行为关系中的重要作用。因此,企业应该充分运用各种方式方法来提升员工的志愿意义感知,充分发挥志愿意义——志愿意愿这一中介链的重要作用来推动志愿行为的产生。企业可以加强宣传和教育,使企业管理者和员工准确理解志愿服务和志愿精神的含义,帮助他们树立正确的志愿服务理念,促使员工对志愿意义的感知得到强化,进而推动其积极参与到志愿活动中去。

(四)不足与展望

本研究虽然得到了有意义的结论和启示,但是也存在一些不足之处。首先,本研究在研究设计中,仅仅考察了关爱型道德气氛与志愿行为的关系,但组织道德气氛还有其他的维度,比如工具型道德气氛、规则型道德气氛,下一步需要对其他类型的道德气氛与志愿行为的关系进行研究,使各种类型道德气氛的企业都能够从本研究中得到启示。其次,使用问卷调查的方法,被调查者会受到各种情境因素的影响而做出与实际情况不相符的应答,未来研究可以采用深度访谈法来“深入到事实内部”[31],从而保证研究结论与事实相符。

参考文献:

[1] 王忠平,史常亮.我国企业青年志愿者与志愿服务研究[J].当代青年研究,2013(4):113-117.

[2] 周均.共青团引导烟草企业青年为卷烟零售户志愿服务的思考[J].企业研究,2014(2):64-65.

[3] 翟双.中国人的求同心理[J]. 社会心理科学,2006(5):31-35.

[4] Anke Arnaud.Conceptualizing and Measuring Ethical Work Climate[J]. Business & Society,2010(6):345-358.

[5] B Victor,JB Cullen.A Theory and Measure of Ethical Climate in Organizations[C]. Research in Corporate Social Performance and Policy. Greenwich CT: Jai Press,1987: 51-71.

[6] James C. Wimbush,Jon M. Shepard,Steven E. Markham. An Empirical Examination of the Relationship Between Ethical Climate and Ethical Behavior from Multiple Levels of Analysis[J]. Journal of Business Ethics,1997,16(16): 1 705-1 716.

[7] Peterson D K. The relationship between unethical behavior and the dimensions of the ethical climate questionnaire[J]. Journal of Business Ethics, 2002,41(4):313-326.

[8] 刘文彬,井润田,组织文化影响员工反生产行为的实证研究——基于组织伦理气氛的视角[J]. 中国软科学,2010(9):118-129,139.

[9] LR James, LA James, DK Ashe. The meaning of organizations: The role of cognition and values[C]. Organizational Climate and Culture. San Francisco: Jossey-Bass, 1990:40-84.

[10] JM George, AP Brief. Feeling Good-Doing Good: A Conceptual Analysis of the Mood at Work-Organizational Spontaneity Relationship[J]. Psycological Bulletin, 1992,112(2), 310-329.

[11] Jessica B. Rodell.Finding meaning through volunteering: Why do employees volunteer and what does it mean for their jobs?[J].Academy of Management Journal,2013,56(5):1 274-1 294.

[12] Irene V. Blair.The Malleability of Automatic Stereotypes and Prejudice [J].Personality and Social Psychology Review,2002(3),242-261.

[13] 彭凯平,喻丰.道德的心理物理学:现象、机制与意义[J].中国社会科学,2012(12):28-45.

[14] Zanna M P, Rempel J K. Attitudes: A new look at an old concept[C]. Bar-TAI D,Kruglanski A W.The Social Psychology of Knowledge.Cambrige uk:Cambrige University Press,1988.

[15] L Prouteau,FC Wolff.On the relational motive for volunteer work[J].Journal of Economic Psychology,2008,29(3):314-335.

[16] Trunk Penelope.What Gen Y Really Wants[J].Time International (Atlantic Edition),2007(7):46.

[17] 薛冲冲.志愿组织的发展路径:意义建构与行动策略[D].南京:南京大学硕士学位论文,2012.

[18] BF.斯金纳.超越自由与尊严[M].陈维纲,译.贵阳:贵州人民出版社,2006.

[19] P Norman, S Hoyle. The Theory of Planned Behavior and Breast Self-Examination: Distinguishing Between Perceived Control and Self-Efficacy[J]. Journal of Applied Social Psychology,2004, 34(4): 694-708.

[20] 邓新明.中国情景下消费者的伦理购买意向研究——基于TPB视角[J].南开管理评论,2012(15):22-32.

[21] Ajzen I.The Theory of Planned Behavior[J].Organizational Behavior and Human Decision Processes,1991,50(2):179-211.

[22] 张毅祥,王兆华.基于计划行为理论的节能意愿影响因素——以知识型员工为例[J].北京理工大学学报(社会科学版),2012(6):7-13.

[23] 王崇,王祥翠.网络环境下基于价值理论的我国消费者购买意愿影响因素研究[J].数理统计与管理,2011(1):127-135.

[24] 钟凯,张传庆.消费者感知价值对网络购买意愿影响研究——以在线口碑为调节变量[J].社会科学辑刊,2013(3):125-131.

[25] Aaron B. Taylor,David P. MacKinnon,Jenn-Yun Tein.Tests of the Three-Path Mediated Effect[J].Organizational Research Methods,2008(2):241-269.

[26] Gatignon-Turnau A L, Mignonac K. (Mis)Using Employee Volunteering for Public Relations: Implications for Corporate Volunteers’ Organizational Commitment[J].Journal of Business Research, 2015(1):7-18.

[27] Hair J F, Anderson R E, Tatham R L, et al.MultivariateDataAnalysis[M]. 北京:机械工业出版社 ,2011,31 (3) :648-650

[28] Fornell C, Larcker D. Evaluating Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error[J]. Journal of Marketing Research, 1981, 18(1): 39-50.

[29] 温忠麟,张雷,侯杰泰,等.中介效应检验程序及其应用[J].心理学报,2004(5):614-620.

[30] Snyder M, Omoto A M. Volunteerism: Social Issues Perspectives and Social Policy Implications[J]. Social Issues and Policy Review, 2010, 2(1):1-36.

[31] 杨善华,孙飞宇.作为意义探究的深度访谈[J].社会学研究,2005(5):53-68.