触发性特质、师生交流对大学生手机依赖的影响研究

郭利京, 任志安

(1. 安徽财经大学 经济学院,安徽 蚌埠 233030;2.中国人民大学 农业与农村发展学院,北京 100872)

当前大学生手机依赖的危害性[1]和严重性[2]已经得到了很多学者的证实。因此,厘清大学生手机依赖的深层原因,并提出有效的解决对策尤为必要。

一、文献综述

关于社会环境对手机依赖的影响方面,人际交流对大学生手机依赖的作用是一个重要的研究方向。在大学校园中老师和同学是每个大学生日常面对的主要对象,因此从师生交流的视角研究人际交流与大学生手机依赖的关系受到很多文献的关注。总体上来看,大学生与老师和同学交流越顺畅,其对手机依赖越弱,而与老师或学生交流的障碍却会增加大学生手机依赖的可能性[9]。还有学者通过对大学生调查发现,具有手机依赖或手机依赖倾向的大学生与老师或学生交流的顺畅性显著低于非手机依赖组[10]。由此可见,与老师和同学的交流有利于降低大学生对手机的依赖,有文献从加强师生交流的角度对大学生手机依赖进行了干预并取得了良好的效果[11]。

因此,在大学生手机依赖研究领域,触发性特质和师生交流的作用得到了较好的研究,而且发现触发性特质对于大学生手机依赖者来说是一个不利的因素,而师生交流则有利于降低大学生对手机的依赖。然而,这两个因素相互作用对大学生手机依赖有何影响呢?目前已有文献对该领域的研究比较少见。依据社会环境-个人交互作用理论(social environment - theory of individual interaction),个体与环境是一个复杂系统,系统内的各因素是相互依赖的,相互影响的。在该理论的基础上,Andreotti 等[12]提出了“保护-反应性模型”(protective reactivity model),该模型分析了保护因素与风险因素的相互影响,发现当风险性因素处于较高水平时,保护性因素的作用将会被风险性因素的破坏作用所抵消。此外,还有学者依据生态系统理论[13]研究发现,社会环境因素对大学生手机依赖的影响受大学生个人特质和师生交流因素的交互影响。基于以上分析,本文认为大学生手机依赖受触发性特质与师生交流的共同影响,而且触发性特质在师生交流对大学生手机依赖的影响中起中介作用;当触发性特质处于较高水平时,师生交流对大学生手机依赖的影响会弱于当触发性特质处于较低水平时的影响。

此外,已有研究多数只是简要地分析师生交流对大学生手机依赖的影响,并未将老师与学生交流和学生与学生交流分开来分析各自对大学生手机依赖的影响及其差异。由于大学生与老师和同学交流的时间、内容、方式等存在差异,所以老师与学生交流和学生与学生交流对大学生手机依赖的作用并不相同[14]。

因此,本文通过对大一至大四学生的实地深度访谈,以个体-环境相互影响理论为基础,研究触发性特质、老师与学生交流和学生与学生交流对大学生手机依赖的影响。具体研究以下问题:(1)是否触发性特质越强的大学生其手机依赖程度越高,以及触发性特质的三个维度(行为触发性、认知触发性、无计划触发性)对大学生手机依赖的影响是否一致?(2)是否师生之间交流越好的大学生其手机依赖程度越低,以及老师与学生之间交流和学生与学生之间交流对大学生手机依赖的影响有何差异?(3)触发性特质、老师与学生交流和学生与学生交流对大学生手机依赖的影响是否存在交互影响,以及不同触发性特质的大学生,老师与学生交流、学生与学生交流对其手机依赖的影响是否存在差异?

基于以上分析,本研究提出以下假设:(1)触发性特质越高的大学生,其手机依赖程度越高;(2)师生交流越顺畅的大学生,其手机依赖的程度越小;(3)学生与学生交流比老师与学生交流更有利于抑制大学生对手机的依赖;(4)师生交流与触发性特质对大学生手机依赖的影响存在交互作用,并且对于触发性特质较高的大学生,师生交流对抑制其手机依赖的作用较弱。

二、研究方法

(一)调查对象

本研究以在校大学生为研究对象,采取分层整群抽样的方法,从安徽合肥、蚌埠两市共抽取4所大学,其中合肥市1所教育部直属高校、1所省属重点高校,蚌埠市1所省属重点高校、1所省属普通高校。再从每所大学的大一至大四四个年级随机抽取2个班的学生作为调查对象。共发放调查问卷1 390份,剔除回答不完整或前后矛盾的问卷后,回收有效问卷1 368份,有效率为98.42%。调查内容包括个人特征(如性别、年龄、年级、学校、家庭情况等),手机特征及使用行为(如手机品牌、价格、型号,安装APP软件数量及种类等),师生之间交流方式(与老师、学生交流的方式、内容、频率及时间等)等信息。其中,男生744名,女生524名;大一至大四调查对象分别为368人、358人、347人、295人,年龄在18-24岁之间。

(二)研究工具

2. 触发性特质。对于大学生触发性特质的调查依据Bouchenak[15]修订的triggering traits (ITT-11)问卷。该量表由30个问项组成,分别从行为触发性、认知触发性和无计划触发性三方面评价大学生的触发性特质。行为触发性指不考虑行为后果,一时兴起就行动,调查问项如“做事不加思考”;无计划触发性是指对未来的事情缺少计划,没有长远规划,调查问项如“每月生活费用开支无计划,经常发生超支情况”;认知触发性指注意力不集中,思维障碍,调查问项如“上课听讲时经常走神”。采用5点计分,1“不是”~5“总是”。量表得分越高表明触发性特质越高。本研究中总量表的Cronbachα系数为0.91,其中,行为触发性、无计划触发性和认知触发性的量表系数为分别为0.85、0.83和0.79。

3. 师生交流。采用Cheon等[16]编制的师生交流量表。该量表包括老师与学生交流和学生与学生交流两个分量表构成,二者均包括开放式交流和问题式交流。开放式交流是指大学生与老师和同学之间能够自由地交流信息、表达情感,对师生之间交流的满意度较高,类似的问项如“我的老师/同学乐意倾听我的烦心事”;而存在障碍的交流是指大学生与老师或同学在交流时感到拘束,很谨慎地表达自己的看法,或会避免讨论某些事情,类似的问项如“我不愿意向老师/同学倾诉我的烦心事。”每个分量表都包括10道题目。采用5点计分,1“非常不同意”~5“非常同意”。对问题式交流进行反向计分后,将各分量表问项得分相加分别得到老师与学生交流和学生与学生交流的分数,两个分量表得分相加为总量表的分数。量表得分越高表明大学生与老师和同学交流的顺畅程度越高,障碍越少。在本研究中,总量表的Cronbach α系数为0.93,其中与老师与学生交流和学生与学生交流分量表系数分别为0.85、0.86。

三、结果与分析

本文采用stata10.0软件对数据进行管理和统计分析。

(一)大学生手机依赖现状

(二)不同手机依赖程度的大学生在师生交流、触发性特质上的差异

本研究调查大学生触发性特质总量表得分为81.35,属于中等偏低水平;其中行为触发性(M=23.59)显著低于无计划触发性(M=28.52)和认知触发性(M=27.29),而后两者差异不显著[F=55.27,p<0.001; MD行为触发-无计划触发=-2.03, p<0.001;MD行为触发-认知触发=-2.11,p<0.001;MD认知触发-无计划触发=0.05,p=0.79];师生交流总量表得分为128.71,属于中等偏高水平;其中学生与学生交流水平(M=58.67)显著高于老师与学生交流(M=53.26),F=49.86,p<0.001。

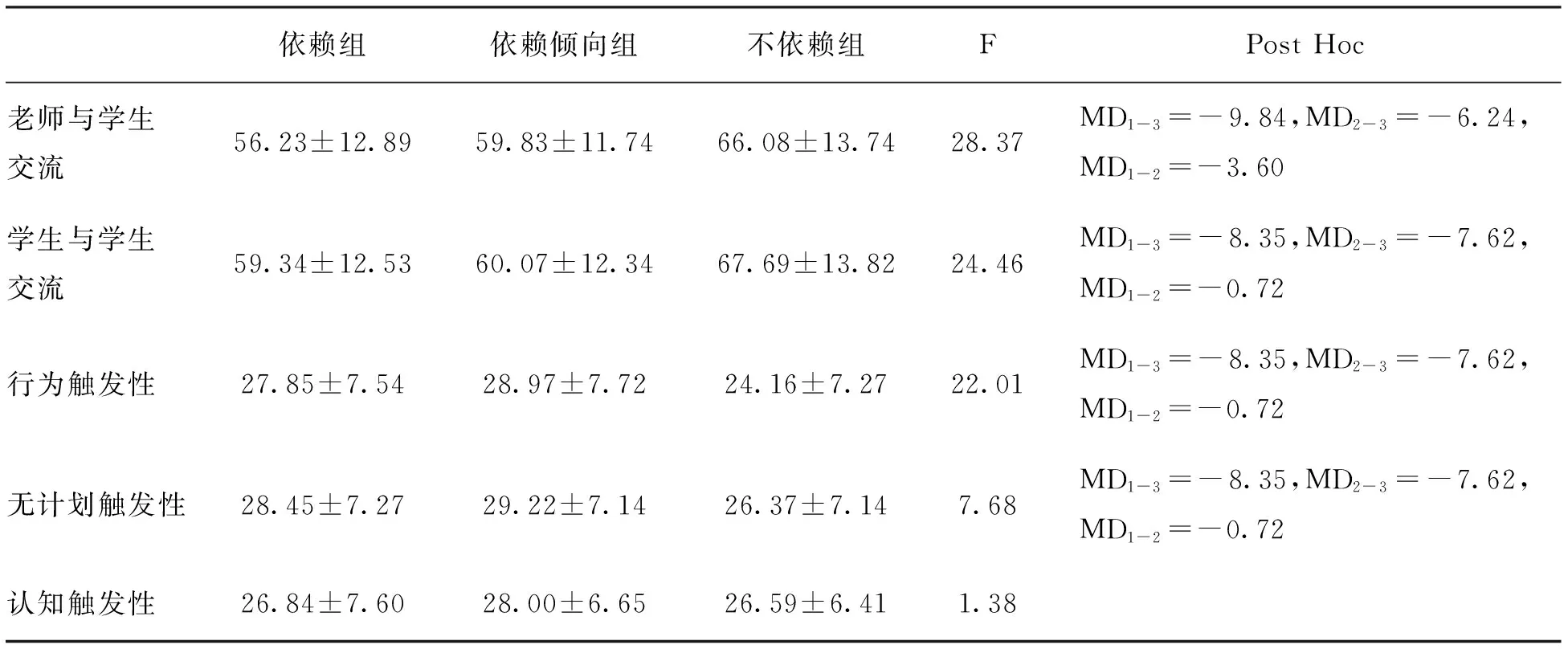

方差分析表明,手机依赖程度不同的大学生在与老师交流、同学交流、行为触发性和无计划触发性上的主效应差异显著(表1);事后多重比较发现,这种差异在手机依赖组和手机依赖倾向组的差异不显著,在手机依赖组与非依赖组,以及依赖倾向组与非依赖组差异显著。这揭示了与非依赖手机的大学生相比,手机依赖与手机依赖倾向的大学生与老师和同学的交流存在障碍,而其行为触发性和无计划触发性均高于非依赖手机的大学生,但在认知触发性方面三组差异均不显著。

表1 手机依赖、依赖倾向与非依赖大学生在师生交流、触发性上差异

注:*p<0.05,**p<0.01,p<0.001,下同。

(三)师生交流、触发性特质与大学生手机依赖的相关性分析

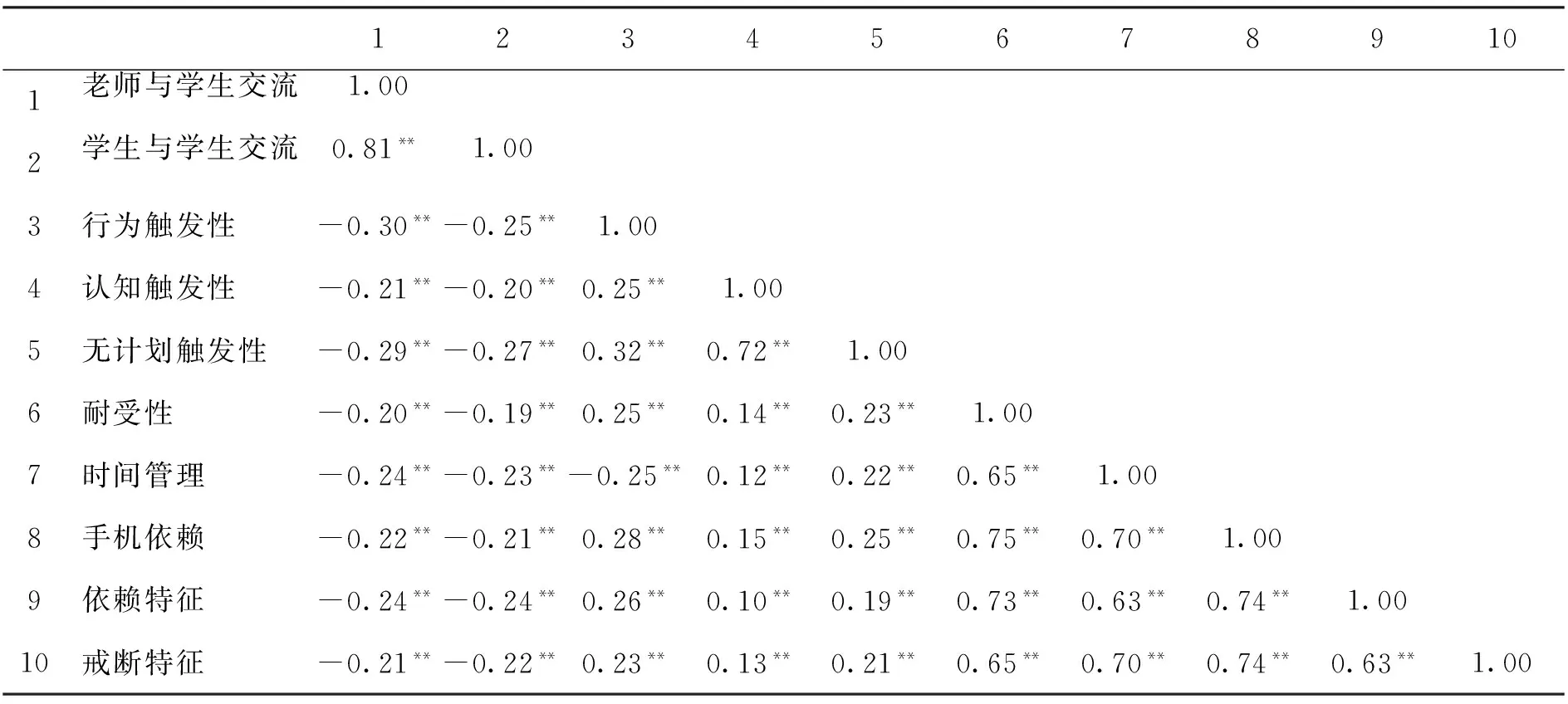

由表2知,老师与学生交流、学生与学生交流与大学生手机依赖均成显著负相关,说明师生交流越顺畅,大学生手机依赖的可能性越小;同时触发性的三个维度(行为触发性、无计划触发性和认知触发性)均与大学生手机依赖成显著正相关,表明大学生的触发性特质越强,其手机依赖的可能性就会越高;此外,老师与学生交流、学生与学生交流与大学生手机依赖均成显著负相关,可见大学生触发性水平越高,其与老师和同学的交流效果就越差。

表2 老师与学生交流、学生与学生交流、触发性特质与大学生手机依赖的相关性

(四)师生交流、触发性特质对大学生手机依赖的交互影响分析

1. 师生交流、触发性特质对大学生手机依赖的回归分析

在相关分析的基础上,以手机依赖为因变量,老师与学生交流、学生与学生交流和触发性特质为自变量,采用分层回归方法来考察师生交流和触发性特质对大学生手机依赖的影响。对被调查大学生进行分层回归分析:第一层变量为控制变量:性别、年级;第二层变量为去中心化后的自变量:老师与学生交流、学生与学生交流、行为触发性、无计划触发性和认知触发性;第三层变量为去中心化后的自变量之积:老师与学生交流×行为触发性,老师与学生交流×无计划触发性,老师与学生交流×认知触发性,学生与学生交流×行为触发性,学生与学生交流×无计划触发性,学生与学生交流×认知触发性。

由表3可知,在控制了性别和年级之后,行为触发性(β=0.23,p<0.001)、无计划触发性(β=0.16,p<0.001)对手机依赖有显著的正向影响,学生与学生交流对手机依赖有显著的负向影响(β=-0.13,p<0.001),三者对手机依赖总的解释率为23.76%。在交互项中,行为触发性和学生与学生交流对大学生手机依赖有显著的交互影响(β=0.08,p<0.01),其它交互影响均不显著。

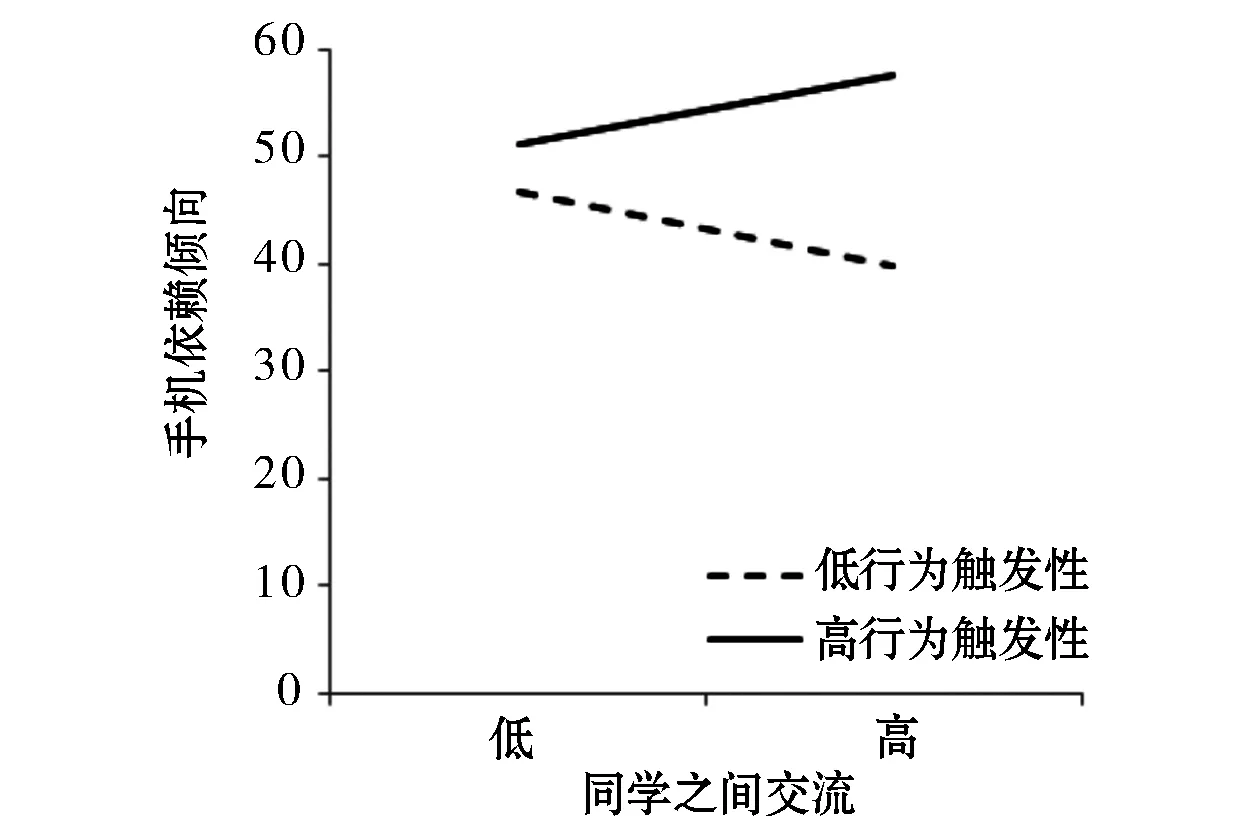

2. 行为触发性和学生与学生交流对大学生手机依赖的交互影响

为分析行为触发性变量的调节作用,以平均数加减一个标准差将其分组,平均数加一个标准差为高行为触发性,平均数减一个标准差为低行为触发性。在此基础上进行斜率分析,由表3可知:对于低行为触发性的大学生,在控制了性别和年级的变量之后,学生与学生交流对大学生手机依赖的抑制作用依然显著,β=-0.31(t=-6.39,p<0.001);对于高行为触发性的大学生,在控制了性别和年级的变量之后,学生与学生交流对大学生手机依赖同样存在抑制作用但不显著,β=0.12(t=1.52,p=0.17),如图1所示。

表3 师生交流、触发性对大学生手机依赖回归分析

注:性别和年级为虚拟变量:男=0,女=1;大一 、大二=0,大三、大四=1。

图1 行为触发性与学生与学生交流对大学生手机依赖的影响

四、讨 论

(一)触发性特质的影响

触发性特质是讨论最多的影响大学生手机依赖的因素之一,有研究者认为手机依赖的本质就是一种行为触发性障碍[17]。本文研究发现触发性特质与大学生手机依赖关系紧密,印证了已有研究结论。并且,方差和回归分析的结果表明,在触发性特质的三个维度中,行为触发性和无计划触发性对大学生手机依赖的影响更为明显,说明具有手机依赖的大学生缺乏长期规划和延迟满足,过于注重眼前利益,表现出“即时享乐”的决策模式。而触发性特质的第三个维度——认知触发性对大学生手机依赖的影响不明显,这表明注意力不集中虽然是触发性的重要组成部分,但它并非是手机依赖者的特有特征,不能准确区分手机依赖者和非手机依赖者。因此,触发性特质中的行为触发性和无计划触发性,即做事不计后果和缺乏计划的特点,对大学生手机依赖的危害更大。

(二)师生交流的影响

良好的师生交流对大学生成长的作用已经在很多领域得到证实[18],在手机依赖问题上同样如此。本研究发现无论是老师与学生交流还是学生与学生交流,只要师生交流效果较好的大学生,其手机依赖的可能性就更小。此外,回归分析发现,学生与学生交流对大学生手机依赖的抑制作用显著,但老师与学生交流的作用不显著。可见,学生与学生交流更有利于抑制大学生对手机的依赖。因为与老师和学生交流相比,学生与学生交流的主动性和频率更高,后者交流的话题较多且满意度更高,伴随积极的情感。可见,由于学生与学生交流更为顺畅和多样,对大学生手机依赖的抑制作用更明显。这对广大教育工作者的启示在于,尽管近年来越来越关注教师的重要性,但学生与学生交流对大学生手机依赖的作用仍然是不容忽视的。

然而,交互影响分析结果表明,学生与学生交流对大学生手机依赖的抑制作用是有条件的:对于行为触发性较低的大学生,学生与学生交流对其手机依赖的确起到明显的抑制作用,也就是说,良好的学生与学生交流可以减少其手机依赖的可能性;但对于行为触发性较高的大学生,学生与学生交流不但不能起到抑制作用,却有相反作用——增加了其对手机的依赖,尽管这一结论在统计学上不显著。这是因为触发性水平较高的大学生,更注重使用手机给其带来的即时快乐,很难抑制使用手机的冲动,此时如果老师或者同学与其讨论过度使用手机的弊端,可能带来大学生的抵触情绪,反而可能增加其使用手机的时间。因此,本研究认为,只有当大学生触发性特质处于较低水平时,师生交流因素对大学生手机依赖的抑制作用在才会发挥更大的效果。

五、结论

本文研究了触发性特质、师生交流对大学生手机依赖的影响,研究了个人特征、老师与学生交流和学生与学生交流对大学生手机依赖是否存在交互影响及其异同。得出如下结论:

(1)与非手机依赖大学生相比,具有手机依赖倾向的大学生其行为触发性和无计划触发性具有更高的显著水平,并且其与老师和同学之间交流存在障碍。(2)行为触发性、认知触发性和无计划触发性均与大学生手机依赖成显著正相关,而教师与学生交流和学生与学生交流均与大学生手机依赖成显著负相关。(3)行为触发性和无计划触发性显著正向影响大学生的手机依赖,但认知触发性的影响不显著;学生与学生交流可显著抑制大学生手机依赖,但教师与学生交流的抑制作用不显著。(4)行为触发性和学生与学生交流对大学生手机依赖存在交互影响。对于低行为触发性的大学生来说,学生与学生交流能够显著抑制其对手机的依赖;而对于高行为触发性的大学生而言,学生与学生交流对其手机依赖的抑制作用有限。

参考文献:

[1] Jun S. The reciprocal longitudinal relationships between mobile phone addiction and depressive symptoms among Korean adolescents[J]. Computers in Human Behavior, 2016(58): 179-186.

[2] 陈健,周瑶佳.关于大学生手机依赖情况的调查报告[J].教育观察,2014,3(22): 37-40.

[3] 陈向丽.大学生手机使用与手机依赖现状及干预对策研究[J].人才资源开发,2015(6): 216-218.

[4] 惠秋平,石伟,何安明.中学生大五人格特质对心理健康的影响:手机成瘾倾向的中介作用和手机使用动机的调节作用[J].教育研究与实验,2017(1): 92-96.

[5] 史滋福,郑凯文,张慧敏,等.大学生人格特质,社交焦虑与手机依赖的关系[J]. 心理研究, 2017, 10(1): 91-96.

[6] Ronkin D, Seroussi E, Nitzan T, et al. Intestinal transcriptome analysis revealed differential salinity adaptation between two tilapiine species[J]. Comparative Biochemistry and Physiology Part D: Genomics and Proteomics, 2015(13): 35-43.

[7] 杨露.语文教学中如何克服中学生的 "手机依赖症"[J].现代语文, 2017(6): 53-55.

[8] 姜永志,白晓丽.大学生手机互联网依赖对疏离感的影响:社会支持系统的作用[J].心理发展与教育,2014,30(5): 540-549.

[9] 向海霞,王焱军,赵星悦,等.反思高校课堂教学——由大学生课堂手机依赖现象引发的思考[J].教育教学论坛, 2015(16): 205-206.

[10] 梁金荣,王善勤.大学生对手机依赖的现状调查与对策研究[J].山东农业工程学院学报, 2017(4): 108-110.

[11] 梁莹.手机依赖对大学生学习的影响及其干预策略[D].福州:福建师范大学硕士学位论文,2015:35-36.

[12] Andreotti C, Root J C, Ahles T A, et al. Cancer, coping, and cognition: a model for the role of stress reactivity in cancer‐related cognitive decline[J]. Psycho‐Oncology, 2015, 24(6): 617-623.

[13] 信中贵,李增辉,王莉丽.中学生手机依赖的心理分析与调控--基于调查数据的回归分析及相关研究[J].巢湖学院学报,2017, 19(2):160-164.

[14] Warnich P, Gordon C. The integration of cell phone technology and poll everywhere as teaching and learning tools into the school History classroom[J]. Yesterday and Today, 2015 (13): 40-66.

[15] Bouchenak‐Khelladi Y, Onstein R E, Xing Y, et al. On the complexity of triggering evolutionary radiations[J]. New Phytologist, 2015, 207(2): 313-326.

[16] Cheon S H, Reeve J. A classroom-based intervention to help teachers decrease students' amotivation[J]. Contemporary Educational Psychology, 2015(40): 99-111.

[17] Ahn J, Jung Y. The common sense of dependence on smartphone: A comparison between digital natives and digital immigrants[J]. new media & society, 2016, 18(7): 1 236-1 256.

[18] 何瑾,樊富珉,程化琴,等.希望干预改善大学新生学习适应的效果[J].中国临床心理学杂志, 2015, 23(4): 750-755.