北堂藏书简史(节译)

惠泽霖 撰 全慧 译

本文由时任北堂图书馆馆长惠泽霖(H. Verhaeren)撰写,系《北堂书目》的序言。完整译文逾二万五千字,篇幅所限,本次选登其中与法国传教团关系较大的部分。略去的章节为:第一章《南堂藏书》,第二章《东堂藏书》,第四章《西堂藏书》,第五章《教皇特使嘉乐藏书》,第六章《主教藏书》,第七章《内地堂口藏书》。脚注均为译者所加。

引 言

北堂藏书是在两个世纪的时间里,经多方搜集而点滴积累起来的一份遗产,其间经历了种种变迁。这两个世纪是指从利玛窦神父来华的1583年9月10日到耶稣会被解散的1773年。1785年4月29日,由教廷传信部和法国政府任命接替北堂法国耶稣会传教事务的遣使会会士到达北京,同年5月6日,北京教区主教汤士选(Alexandre de Gouvea)发布敕令,宣布遣使会接管北堂一应宗教和世俗财产。

[……]现在看来,北堂里法国传教团的藏书,也就是后来交由遣使会管理的藏书,只是如今意义上的北堂藏书中很小的一部分。从那时起,这批小型藏书就具备雏形,但是还处在一种分散的状态中。遣使会士来华时,恰逢乾隆帝全面禁教,刚把留在中国境内的传教士全都关到了北京的监狱里。嘉庆时禁教更严,即使他放过了三位在算学馆(Tribunal des Mathématiques)供职的神父,也不过是权宜之计:因为三位神父后继无人,算学馆也于1826被年取缔。1785至1826年,长达四十年的禁教政策,使得北京与外省的所有传教士机构纷纷倒闭,而那些规模不等的传教士藏书,也在这场风暴中把它们的书籍汇集到了南堂,就像失事之船的残骸被抛向海岸。当时的南堂,还有最后一位欧洲传教士在此镇守了十二年,他就是北京教区的负责人毕学源主教(Ga⊇tan Pereira Pirès)。在去世之前,这位年迈的主教把所有的书都托付给了俄国传教团,后者在1860年法英联军侵华*原文意为“法英联合远征”。之后,又把它们交还给了当时被任命为北京代牧主教的孟振生主教(Mouly)。从那时起,这些书籍终于进入了北堂旧址*即蚕池口。,并被命名为今天意义上的北堂藏书。

北堂藏书由以下几部分组成:1、北京原四大堂口的藏书,或曰所剩书籍。四大堂口分别是葡萄牙耶稣会管理的南堂和东堂、法国耶稣会管理的北堂、以及由传信部(la Propagande)所派传教士管理的西堂。2、三批私人藏书:教皇克莱蒙十一世特使嘉乐总主教(Mezzabarba)的藏书;以及两位北京教区主教索智能(Polycarpe de Souza)(耶稣会)和汤士选(方济各第三修道会tertiaire Franciscain)的藏书。3、中国内地其他地区传教团的十几批小型藏书。4、一大批数量可观却来历不明的图书,由不知名的或者身份无法确认的传教士们遗留下来。

下文所述,将仅限于本人根据书籍本身提供的信息可加以认定的那部分藏书。我会试着讲清楚它们的来源、组成部分,以及它们经历了何种境遇,最终汇入了北堂藏书。我的这项尝试,尤其在涉及到这些图书的构成时,难免会有缺漏。在目前馆藏的4101种、计5133册图书中,只有一半多一点,即2281种、计2855册能够提供有用的线索:如收藏者的印章或签名,属于某一堂口或某一修会的标识,曾入藏某个图书馆的记载,等等。其他的书则要么没有任何标识,要么尽管有捐献人或持有人的名字,却仍然无法确认其来源。

第三章 北堂藏书

利玛窦来华一个多世纪之后的1688年2月8日,原北堂最初的五位法国耶稣会士到达北京。他们有着正式的科学院院士头衔,由国王提供经费,负有宗教和科学的双重任务。康熙皇帝把张诚(Gerbillon)和白晋(Bouvet)两位神父留在都城,他们寄住在葡萄牙教团的南堂。另外三位神父洪若翰(De Fontaney)、李明(Le Comte)和刘应(De Visdelou)则跟葡萄牙传教士一起被派往外省。

张诚神父不久就得到向皇帝效劳的机会:1689年,他与南堂的徐日升(Thomas Pereira)一起,在尼布楚(Nertschinck)参与了与莫斯科人签订和平协定。此后不久,洪若翰神父用金鸡纳霜治好了皇帝的疟疾。为了对他们的功劳表示感谢,康熙皇帝在紫禁城的第一道城墙之内、南海西侧赐予传教士一所房子,并慷慨出资以供他们修建教堂。经过必要的整理和布置,这处住堂于1693年12月19日投付使用。1700年11月3日,法国在华传教团宣布从葡萄牙副省区独立,该住堂就成为其中心。

我们已无法对原北堂的图书馆进行仔细描述,因为,与东堂一样,它也几乎被完全摧毁,缺少实物证据。好在还有宋君荣(Antoine Gaubil)神父的一封信*宋君荣神父于1732年9月23日寄给爱梯埃尼·苏西埃(Souciet)神父的信。宋君荣是当时北堂图书馆的馆长,他在信中为自己的图书馆辩护,并向欧洲寻求帮助,列了一张很长的求购书单。,使我们对其馆藏能有一个大概的了解。不过,在看这封信时,我们要清醒地认识到这是出自一位请求者之手,他难免会隐瞒自己已有的、而且夸大自己的需求。宋君荣承认道:“图书馆里代数、几何学、天文学等方面的书籍还是很丰富的,此外还有建筑学、医学、外科学、自然史、物理等学科的书,以及大量的宗教书籍。” 他还说《法兰西学院文集》(LesMémoiresdel’Académie)和《特雷武文集》(LesMémoiresdeTrévoux)这里也有一些,请求欧洲方面能将这两种丛书补充完整。他将其他藏书记载如下:10部人物传记,12部历法书,26部通史,4部教会法,24部神学书,13部圣经,7部教会圣师著作集(Patrologie),13部各类字典,等等。不过他想要的远远超过已有的:耶稣会及其传教史、艺术实践方面的书籍等。“我们没有一本在柏林、霍尔、圣彼得堡……印刷的书,”他写道,“地图地理方面的也极匮乏……一幅版画都没有……我们很需要那种反对偶像崇拜和自然神论等异端的书……圣经诠释类的书也极少……几乎没有教会作家(Pères de l’Eglise)的书……”

耶稣会会长在欧洲应该是尽其所能满足了宋君荣神父的要求,将他那份长长的索书单与现存的当年的书籍相对照即可得知。限于篇幅,我在此就不一一列举了。后来我有机会看到一份由裴化行(Henri Bernard)神父出版的短一些的书单,是由北堂长上巴多明(Parennin)神父写给弗雷蒙(Frémont)神父的,于1732年8月13日寄至巴黎——只比宋君荣的信早到了几个月。这份书单共索取22种书,经查现存有19种。其中三种还有复本;不过这22本书中,10本来自北堂,8本来自南堂,4本来历不明。该怎么解释法国耶稣会索取的有些书在葡萄牙耶稣会的南堂藏书中也有呢?裴化行神父也注意到了这一点,他将其解释为是两个教团之间的竞争所致:“这两个教团之间的友好竞争常常导致他们都设法弄到同一种有价值的书。所以,在如今遗留下来的原南堂藏书中,有一些早就出现在了原北堂。”宋君荣也如是说,不过说得更为坦率:“据我所知,葡萄牙人……决心不惜代价,要在各个方面都超过我们。”可以看出宋君荣神父已经决定不甘落后,而两个传教团的这一共同追求大大地丰富了两个图书馆的馆藏。尽管如此,北堂图书馆的损失仍然令人扼腕。

***

为了介绍这场不幸遭遇,我不得不冒着重复前文的危险,回到耶稣会被解散的那个时期。留在中国的最后几位耶稣会士,尤其是晁俊秀(Bourgeois)和钱德明(Amyot),在其能力范围内想尽各种办法以让他们的财产能转交到法国人的手里,几经努力之后总算奏效。1785年,三位遣使会修士罗广祥(Raux)、 吉德明(Ghislain)和巴茂正(Paris)以教宗和法国国王的名义来接替他们。5月8日,汤士选主教在其主教座堂宣读了传信部谕令和路易十六的敕令,完成了交接。还俗的耶稣会士仍然住在北堂旧宅,与遣使会士和平共处达28年之久。当他们中的最后一位贺清泰(Louis de Poirot)神父去世时,最早来的三位遣使会士早已仙游,只剩了南弥德(Louis François)神父一人。

法国此时爆发革命,遣使会遭解散,尽管它还曾派过一小批传教士来华,例如后来的殉教者刘方济(Clet),但他们全都没能进入北京,因为1805年嘉庆帝谕令驱逐了所有的传教士。南弥德神父在毕学源神父和三位本地教士的协助下,勉力支撑着奄奄一息的教区,直到他1819年被捕。此前,刘方济刚在湖北被捕,拘押在武昌的监狱里。审讯中人们得知其上级是北京的南弥德,于是武昌法庭对其发出通缉,不久他便在正福寺(Tcheng-fou-sse)遭到逮捕,那时他正在法国教团公墓里与其修道院的学生们一起度过一个平静的休息日。那些捕快甚至没有允许他回北堂整理一下东西,即刻就将他押解至武昌。与刘方济当面对质后,又通过不菲的花费,他才被宣布与此事无关,重获自由,只是按照当时的法律,他被判离开中国。在任命了品德高尚而又小心谨慎的本地遣使会士薛玛窦(Mathieu Suè)作为北堂的主持之后,南弥德就出发去了广州和澳门。由于中国人不能接手欧洲人的财产,薛玛窦于是从南堂把高守谦(Verissimo da Serra)调过来,让他管理行政事务。南堂剩下的两位遣使会士,福文高(Dominique Joseph Ferreira)于1824年去世,两年后李拱辰(Joseph Nunez Ribeiro)也撒手人寰,他此前是代理主教,并命令毕学源神父定居在南堂,作为该教区的宗座行政主管(Administrateur Apostolique),高守谦因此独自一人住在北堂。他请求皇帝准许他回到欧洲,以慰老母,实际上他是想回去介绍一些教士来北京。结果皇帝批准他回去之后不必再回来,这一来弄巧成拙,他不得不彻底离开首都。

1827年高守谦的离京,宣告了北堂的关闭。嘉庆皇帝用区区5000两白银买下了北堂,毁掉教堂,并把里面的其他建筑物赐给了一位高官。薛玛窦仅仅来得及拿走他的物品、家具、书籍和祭服。随后他跟本修道院的人一起去南堂避难。但是两年之后,他被指控独占北堂财产,不得不逃到长城以北的蒙古地区,住在西湾子(Si-wan-tze)这个小小的基督教信徒聚居区,这里从此成为法国传教团的中心。北堂图书馆里的书籍被转移到了正福寺公墓,由一位姓图(T’ou)的鞑靼基督徒看管,他是皇室Sourniama家族的后代。

正因如此,孟振生主教还能够见到这批藏书:他在从澳门到西湾子的途中经过正福寺的小公墓时,在此停歇了三天。这里长眠的除了法国耶稣会士,还有遣使会中国教团的创始人,他这次来是为了确定遣使会的接班人。孟振生主教曾于1835年8月1日给总会长写了一封信,读来令人动容,在描述了他们的宅邸、花园和墓地之后,他这样描写这批藏书:“(院子的)右边有一所大房间,里面杂乱无章地摆放着大量的欧洲书籍,而它们正是昔日北堂的法国教团图书馆的宝贵财富。可敬的耶稣会神父们当初搜集它们时花了极大的代价。可叹啊!在目前的艰难岁月里,我们却无法保住它们。就算它们不会给我们带来灾祸,至少也是一份沉甸甸的担子。”孟振生主教本想把这批可能连累他人的书籍藏到一个安全的地方,但时间并不允许。他到来的风声已经传出,因此他只得匆匆去往蒙古,甚至都没有来得及进城向毕学源主教致意。不过他设计成功地把一些中文书的雕版和一批欧洲的书运到了西湾子:一位中国遣使会士韩约瑟(Mr Joseph Han),常去正福寺把孟振生主教要的书悄悄挑选出来;另外一位宣化府(Suan-hoa-fou)的基督徒商人由于生意需要会定期进京,他把这些书藏在货品包裹里,带到西湾子。不过这种地下活动并没能持续多久。1838年2月,西湾子一位名叫孔若望(Jean Kong Chan-lin)的教徒,从山西太原府取到了朝鲜国宗座代牧主教范世亨(Mgr Imbert)的财物,准备等新年到来、众使团进京朝见皇帝之机,在正福寺把这批东西交给朝鲜国的大使。然而孔若望在路上遭劫。于是他向官府告状,小偷很快被抓获,并与原告一起上堂。不过,检查完他的包裹之后,孔若望就由原告变成了大犯人。在审问中,他还供出了这批东西是要带到正福寺,这就导致了公墓看守及九位教徒的被捕,这些人与图姓看守一样,都是皇室之后。他们的先人在雍正朝时由于信教而遭流放,被贬为本旗最低等的士兵。孔若望与这十位同犯一起被判流放。皇帝在谕旨中严厉地批评了其“家族的这些成员,信奉异国宗教,不看守自己祖宗的陵墓,也不好好地呆在都城为皇帝服务,却跑去正福寺为欧洲人看守墓地”。这种责备让这个可怜的家族剩下的成员都感到很恐慌,他们不得不放弃正福寺而回到城里,此前把欧洲人藏在这里的物品都处理得一干二净。“宗教器物都丢失了,”孟振生主教写道,“较为值钱的家具被卖掉;过去组成了一座辉煌图书馆的那么多书籍都被埋在花园里,而这园子与房屋以及屋子里关着的一切,都令人绝望地失去了”。六年后,他更加确信这片废墟是无法补救的了。1844年3月11日他给其澳门的代理人罗伯济(Guillet)写信,开列了一张长长的索书单,结尾处写道:“这些还是不够,因为我们的缺口太大,自从范世亨主教财产事件导致这里被搜查之后,那座美妙的图书馆被整个地埋葬,腐烂不堪,我们现在一无所有。”

孟振生主教在这里有些夸大其词。我上文已经提到,他在图书馆毁灭之前的三年中已经让人把其中的书运出去了一些。而且还有可能,薛玛窦在逃往蒙古之时,为了满足在当地传教的需要,并考虑到其修道院的本地修士和学生们的需求,也带走了一部分书籍。如今还有290册(202种)书上带有PatrumGallorumSocietatisJesuPekin*意为“北京法国耶稣会神父所有”。的标志。需要说明的是,这只是法国传教士图书馆被抢救出来的书中的一部分。

孟振生主教于1840年被任命为蒙古首位宗座代牧主教,1847年兼任北京教区主事,此时他离开西湾子,定居到北京西南部的一个基督教村庄安肃安家庄(Ngan-kia-tchoang)。十年后,传信部改组了北京教区,将其划分为三个宗座代牧区,孟振生主教被选为北京和北直隶代牧区的第一任宗座代牧主教;其蒙古宗座代牧主教的位置则于1857年7月17日由其在西湾子时的助理主教孔神父(Mgr Daguin)接任。借此机会,两人通过友好协商,各分得了一部分西湾子图书馆的书,它们既属于耶稣会,也属于遣使会。孔神父得到的那部分较好,因为孟振生主教到北京后将会继承南堂图书馆的丰富藏书。后来,蒙古宗座代牧区与西湾子图书馆都传给了圣母圣心会(Scheut)*天主教圣母圣心会以比利时的司各特(Scheut)为总部,故该会又称为Scheut Missions。的传教士。1946年12月9日,这个图书馆被烧毁,一位年轻的神父为这些耶稣会和遣使会的老旧图书赶制出一份目录。这场大火中只有两本书幸免于难,成为法国耶稣会的“圣物”:一本是《超性学要》的初版,由利类思(Lodovico Buglio)神父译自圣·托马斯的《神学大全》(LaSommethéologique);另一本是孙璋(De la Charme)神父编的《满蒙法手稿词典》(DictionnairemanuscritMandchou-Mongol-Français),该词典现在我们的藏书中(目录第382号),因为现任西湾子主教石德懋(Mgr De Smedt)在从潍县(Wei-shien)*今山东省潍坊市(地级)市区解放前的旧称。监狱获释、返回教区之前,把它寄存在我们的图书馆。

第八章 移交俄国传教团

前面的章节已详述各处堂口的书如何汇集至南堂,与该堂口原有书籍并为一处。下面要讲的是最后一个阶段,即俄国东正教团将其送往原北堂。

第一节 俄国传教团

俄国传教团当时在北京有两个堂口。其中较早的一个建立于1685—1687年间。当时,在雅克萨(Albazin)战役中被俘的俄国士兵被押解至北京,安置在城东北角的一座塔里。随行的一位东正教神甫便于此开设了一座小修道院,并在后来人称北馆(Pékoan)的空地上建了一座教堂,教堂一开始是献给圣·尼古拉的,后来改名为圣母升天教堂。

第二个堂口需上溯至萨瓦(Sara Vladislavitch)伯爵使团,1722年11月1日谕令批准他在使馆院内建一座教堂和一所修道院。这座迄今仍能在俄罗斯使馆看到的教堂,名叫主进堂节教堂(l’Hypapante)。

后来有传教团进驻,该传教团由一位修士大司祭(archimandrite)主持,有两至三名神甫,几名修士,还加上五位学习语言的年轻人。于是俄国传教团后来就有了自己的翻译,去朝廷不再需要耶稣会的翻译,而且他们得以与圣彼得堡保持直接的联系。就这样,俄国传教团具有了外交性质,且这一性质一直保持至1860年。依照当时的官方形势,它不仅可以在禁教时期屹立不倒,还可以向毕学源主教所代表的天主教传教团提供有效的帮助。

俄国传教团内的人员每十年更新一次,在南堂到其最后岁月的时候,这个传教团已经历了九次人员变更。第十任人员于1820年12月1日抵京,包括修士大司祭卡缅斯基(Pierre Kamenski)、其助手魏若明(Benjamin Moratchevich)神甫、四位等级较低的教士以及四位年轻的翻译学生。魏若明神甫来华五个月之后住进了北馆小教堂,以便潜心研究中国学问。从都城的权贵那里获得的学识与影响力使得卡缅斯基团长对其青睐有加,选择他作为自己的继任者。1829年,主教会议任命他为第十一任修士大司祭。魏若明神甫于1830年11月18日正式接替卡缅斯基,任满后,于1840年回到俄国。正是由于这两位修士大司祭、尤其是后者的奉献精神和对基督教的忠诚之心,使得这些藏书能够保存下来,我们对此应该充满感激。

第二节 藏书转移

我没能查出这些书被转移至主进堂节修道院的确切日期。很可能当时这项工作需要分批次秘密地进行,因为政府正对南堂的财产虎视眈眈,只等毕学源神父一死就将其占有。这位老主教承受着巨大的病痛和煎熬,从1830年7月6日开始起草自己的遗书,在其中他恳求魏若明神甫“为其操办丧事,照看栅栏墓地,必要时进行修葺,将其身后的所有物品都卖掉,把钱寄给葡萄牙的相关人士”。主教并未提及那些藏书:我想这批书已于两三年前被放在了安全的地方。确实有一些书上有俄语的记号,但很遗憾由于我完全不懂这门语言,无法将其写入书目。这些书上都有卡缅斯基大司祭在1828年4、5月间的签名,据此可以认为它们在此日期之前即已运抵俄国传教团。超过170册书上留下了在此传教团辗转过的痕迹,而且依此痕迹,可将它们分为两部分。第一部分,应该是修道院教学用的藏书,所有卷册都被编有序列号,从第1号至155号,由同一人写就。这部分只含有以下门类:古拉丁语和古希腊语、古代演说家与诗人、不同语言的语法和词典,韵律学、修辞学、神话学教材,悲剧集与喜剧集,等等,没有一本关于科学、历史或宗教。我猜想它们是被从大量藏书中挑选出来,以供翻译生学习之用。第二部分,没有编号,看来是专为教士们准备的:有几本圣经和教理、德律以及神修方面的著作,几本涉及圣母、耶稣会的书,还有三本与俄国有关。上述有卡缅斯基团长签名以及其他无签名的书就属于这一部分。

第三节 馈赠抑或补偿

有人曾写道南堂图书馆是作为礼物送给东正教团的。然而在当代的文字记录中我没有找到可以证明的材料。如果是这样,为什么他们又把这五千多册书还给我们?毕学源神父在遗嘱中关照将其身后物品卖掉以归还欠葡萄牙方面的钱,如此谨慎周全,说明他不是那种会擅自做主安排这批藏书的人。何况如果他这么做了,其署理(Vicaire Général)、赵若望(Mr Castro)以及本地传教士们应该会有异议。一次偶然的机会,我得到了一个相反的证据。某天我邀请一位俄国籍的客人,希望他能帮我翻译卡缅斯基签在维里切利(Verricelli)的《论使徒传道》(DeApostolicisMissionibus)(第3033号)一书上手写的俄语,译出意思如下:“由于欧洲藏书中这部书有两个复本,而且本书论述的是我们传教士共同关心的问题,所以我想可以拿一本放入俄国藏书中。大司祭骑士彼得(签名),1828年4月27日。”需要注意的是他对这两部分藏书所作的区分,那种仅因为一部书有两个复本才敢移动的谨慎态度,那种在书首备注、签名并标明日期的认真行为,这些都不是藏书主人应有的特征;这种语气更应该属于一位保管人、受托人,而且是一位十分细致谨慎的保管人。

还有一些人根据一份官方文件,认定这批藏书是作为补偿而让渡给俄国传教团的,因为毕学源主教欠了魏若明修士大司祭巨额债款。确实,在1839年1月,主教葬礼几天之后,官方报纸公布了一封钦天监写给道光帝的奏折,提到了这笔债务:主教患病多年,入不敷出,于是向大喇嘛(grand lama)魏若明借款,并请求他借钱以操办自己的葬礼,所欠款项在其身后以变卖教堂财物作为补偿。

与该文件所述相反,我们还有一封修士大司祭的信,以及另一封毕学源主教的署理赵若望神父的信,证实所谓债务纯属虚构。赵若望尽管身为署理,却由于被禁止进城而不能帮助濒死的主教,也不能操持其葬礼。是魏若明团长,在这个艰难的时期,出于对毕学源主教和面临困境的传教事业的忠诚,承担了这些任务。他给赵若望写信道:“负责看管南堂的官员自称是教堂和所有传教团建筑的主人。他们丝毫没有要把属于我们的东西归还给我们的想法。要经过长期多轮的谈判才能让他们认识到自己的错误。”正是在这一系列的谈判过程中,大司祭的代理人炮制了关于债务的计策,说主教需归还俄国传教团的财务,其唯一的目的便是让官员归还强占的财产。修士大司祭后来为这一计划取得成功而庆幸不已:“所有传教团的楼房和墓地都还给了我们,现在我们重新拥有卖掉一部分(指楼房)和保存一部分(指墓地)的权利……我感到很欣慰,因为卖得现钱后,我就终于可以把一切都还给尊大人您,或是您所指定的其他人,这正是我应该做的。现把我处目前保管的物品与钱财用中文分列如下,请见附件。”最后几行清楚表明,财产的归还与变卖,都不是为了修士大司祭的个人利益,债券也纯系伪造。上文提到的那份奏折中能看出,官员们是真的中了大司祭代理人的圈套。

第四节 藏书回归

1860年10月13日,英法联军入侵北京,帝国的掌权者恭亲王(le prince Koung)在与联军进行和平谈判的过程中,请孟振生主教做调停人。但是,主教此时正躲在乡下,未能及时赴约,待他10月23日进城时,谈判已经结束。第二天,英国代表额尔金(Elgin)勋爵签订条约,第三天法国代表葛罗(Gros)男爵也签约了。条约中明确规定,原属于教会的教堂、建筑和墓地全部归还给传教团。另一方面,根据1858年6月13日签订的《天津条约》而被任命为俄国首任驻华大使的伊格纳季耶夫(Ignatieff)将军,接到戈萨科夫(Gortchukov)亲王的命令,将以前委托给俄国传教团保管的物产都归还给葛罗男爵。可能正是根据这道命令,这些藏书也一并归还给了法国人。有些人认为这次归还是经鲍乃迪(Palladius)*也译巴拉第。修士大司祭之手进行的,原因可能是鲍乃迪与海军少将普提亚京(Poutiatine)男爵一同起草了1858年《天津条约》。然而其实1860年他的位置已由固里(Goury)修士大司祭取代,后者跟随第14届俄国传教团于1858年9月29日抵京。由于俄国当时已有正式的驻华大使伊格纳季耶夫将军,所以新来的修士大司祭在北京不再享有以前的官方地位。从此以后,其权威将仅涉及宗教事务,不久之后,他离开大使馆,定居于北馆修道院。因此,固里团长处的寄存品是通过伊格纳季耶夫将军和葛罗男爵正式完成交接的。

南堂堂口此时已完全被毁坏,孟振生主教于是住在了老北堂,那里虽已残败不堪,但建筑尚存。一位Yu姓官员于1827年购得该房产后,用倒塌的教堂的材料盖了一所新房子。这批藏书暂时就栖居于此。

第五节 狄仁吉神父书目

两年后,跟随孟振生主教来到北堂的狄仁吉(Thierry)神父*法国遣使会士,编写了《北堂修会图书目录:1861》(Catalogus Bibliothecae Domus Pe-tang Congregationis Missionis Pekini Sinarum 1861)。开始对这批藏书进行分类并编目,当然这只是个简单的数目记载,每种书只记下书名、册数、开本、作者名、印刷者或出版者名、出版地、日期及其他有用的信息。打开这份书目,首先是一篇长达五页的拉丁文序言,概述了这些书的历史。狄仁吉神父认为它们于1838年——毕学源主教去世当年——才被运至俄国传教团,而且有基督徒的参与。在回忆了北堂藏书被埋于正福寺地下所遭受的损失之后,他这样写道:“南堂藏书幸运地逃过此劫。俄国传教团大司祭当时留在北京,他赶来帮助基督徒,向他们保证将保存这些藏书,直到情况好转时再将其归还给传教士。基督徒接受了其好意,从这一年直到1860年,大司祭及其继任者一直忠实地保护着这批藏书。”上文已阐述过我为何认为藏书转移事件应发生于1828年,有否可能当时只是部分的转移或者简单的借用?不管怎样,狄仁吉神父的叙述清楚证明了这批藏书并没有被赠送或作为还款而让渡出去。

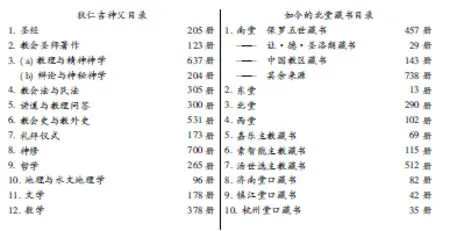

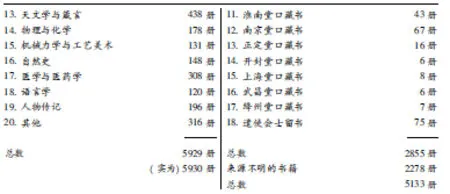

序言之后是目录,将书目划分为20个类别,并注明每一类的卷册数。这位图书管理员总结道:“俄国教团归还的书约有5400册,加上遣使会士于1860至1862年留下的书约500册。总数(不包括中文书和一些小册子)为5929册(实为5930册)。由于这个数字还会继续增加,所以最好记下作此统计的日期:1862年10月20日。”

狄仁吉神父还对自己作此书目所遵循的原则作了介绍,他证实了有大批书都不甚完整,并将其原因归结为这批书所经历的多次变迁。

现将其目录复制于此,因为这可以让我们对藏书的种类和各个类型的数量有个概观。为了便于比较,我把现存的书籍来源与总量也列在旁边。

从总共5133册书中减去遣使会士的75册,还有5058册是由俄国传教团归还回来的,也就是说与狄仁吉神父统计时的5400册相比,少了342册。

在其书目的帮助下,我们可以列出所缺少的卷册名目,而且可以证实,除了极少数外,这些书主要是关乎神学、神学理论、神修、礼拜仪式和教理问答类,总之一句话,是传教士的实用书籍。在这些缺失的卷册中,一部分有重复,另一部分藏书中仍留有与其类似的作品,因此它们的丢失并没有严重的影响。而且这些书也并没有真正丢失,证据就是,当听说我们在整理藏书时,天津与正定府传教团就自发送来了不少盖有北堂藏书印章的旧书。这一事件让我萌发了去各个原来的堂口巡视一番的念头,以便把走失的小羊都召回羊圈。但是情势并不允许:十年来我都未曾迈出城门一步。不幸的是,现在为时已晚,大部分原堂口都被偷抢一空,甚或遭到毁灭。

第七节*原文并无第六节。 最后阶段

藏书在北堂呆了几年。从狄仁吉神父在其书目序言里添加的一段话可以看出,1864年的一场火灾烧毁了堂口最好的建筑,却再次奇迹般地绕过了图书馆;不过,唉!放在别处的老档案却惨遭焚毁。

1887年,北堂迁至如今的西什库教堂,藏书被安置在西北角的一栋楼里。这一安排使得它们在1900年的义和团运动中未受损失。因为贴近紫禁城的第一道城墙,使其免遭直接的打击。另外,人们还做足了保护措施:堵住西边的窗格,并沿皇城城墙挖一道很深的壕沟,以防地下袭击。就这样,藏书在此次围城战中安然度过了三个月,后来又逃过了日军侵华时期的危险。不过这么说也不完全准确:1943年3月6日晚,毗邻藏书楼的一栋房子着火,当我们不分老幼全体出动将书运往安全地带时,守卫的日军见无法及时运完,便给军部打电话。不到半小时,士兵们就几乎搬空了图书馆,而此时消防员也已成功控制火势,危险解除。此外,出于感激之情我还要记上一笔:日本敌对国的公民后来都被关进了潍县集中营,而我作为正在编书目的管理员却得豁免,因为日本军官认为书目的编辑是一件有益于全世界的工作,任何人不得阻止。

结 语

这篇简史已远远超过了一篇介绍应有的篇幅。所以我不打算再仔细描写那些被珍本收藏家视为至宝的书籍:欧洲的摇篮本、中国的手抄本和雕版、日本和菲律宾早期出版的书,等等。就让读者在阅读过程中享受发现他们的乐趣吧,这里藏着无尽的宝藏,而我本人在看到有关标注之前也毫不知情,这些标注在第529号、1246号、2644号、3673号等书上都能看到。也没有必要在此赘述本图书馆里每部书的价值,因为当人们使用过它们的时候,自会发现其真正的、特殊的价值。在使用者眼中,这些书成为了解基督教中国教会最初两个世纪历史的几乎是唯一的资源;而对于我们如今生活的世界,它们又是中西两种文明和平相遇的中介者,这次相遇并不像唐朝和元朝时那么昙花一现,而是历经重重困难,建立了一种永恒的联系,这对双方的利益都具有不可估量的意义。

首都于去年12月13日陷入围城战,本文正是写就于此大恐慌之环境中。截至目前,图书馆尚未遭受任何损失,停战协定业已缔结。让我们希望战争的灾难这次仍能绕过神父们古老而珍贵的遗产吧。