作为典籍符号的图像叙事

——克孜尔菱格画与讲唱文学

栾 睿

(新疆师范大学 文学院,新疆 乌鲁木齐 830054)

佛教石窟图像与民间讲唱文学的起源、发展和演变之间的关联是一个令人着迷的话题,因为中国古代特别是唐前讲唱文学,其民间源流因为时代久远而不甚清晰,我们知道许多正统文学的样式最早都来自民间,讲唱文学的兴起与佛教讲经活动中伴随的衍化、唱诵有关联,而这些讲唱活动又都或多或少有图像作为参与因素。佛经、讲唱活动与图像之间究竟有着怎样的联系?自敦煌藏经洞文献发现以来,特别是《敦煌变文集》编纂问世以来,由于它向人们展示了一个中古时代文学领域中重要方面——俗文学及其传播手段的状况,使得学术界持续地关注着石窟图像与中古时期讲唱文学、俗文学与佛教经典的关联。近一个世纪以来,国内外学术界围绕这些问题展开了深入、持久而卓有成效的研究,其成果几近写部学术史了,本文在此不赘述①参见《敦煌“变文”研究史述论》,《烟台师范学院学报》(哲社版),1990年第4期,第40-46页。,美国学者梅维恒教授于其著作《唐代变文:佛教对中国白话小说及戏曲产生的贡献之研究》②梅维恒《唐代变文:佛教对中国白话小说及戏曲产生的贡献之研究》,1989年出版,中国大陆2011年,中西书局出版(以下简称“《唐代变文》”)。中,对这一领域研究状况作了详要的归纳和述评,并最终提出了学界的共识;他的另一部著作《绘画与表演:中国的看图讲故事和它的印度起源》①梅维恒《绘画与表演:中国的看图讲故事和它的印度起源》1988年出版,中国大陆2000年,北京燕山出版社出版(以下简称“《绘画与表演》”)。,更是具有针对性地将包括敦煌、龟兹等地与佛教相关的壁画在内的绘画,作为具有社会传播功能的物质实体进行研究,类比南亚、印度、中亚、伊朗、中东等其他地区这类图画的使用情况,弥补了相关研究领域里中国传统文献对于这类视觉材料记载的不足。其观点归纳如下:

1.变文、俗讲均借助图像而演说,与佛教图像有着密切的关系。

2.与俗讲、讲经文、因缘等相区别,变文因其固定的程式特征而自成一类②梅氏认为狭义的变文具备以下几个特征:独特的引导韵文的套用语、说唱结合的形式、与图画的密切关系、通俗化的语言、七言韵文,而广义的变文则可包含俗讲、因缘等。。

3.俗讲与僧讲相对应,僧讲当是最初僧人在寺中讲经解图的说法过程,其中必有讲唱环节,这一过程后来被俗讲彰显,衍化成为民间讲唱之一大观。

4.讲唱文学的传统来源自印度和南亚,讲唱者(表演者)一般是那些社会身份卑微、文化水平不高、经济能力低下的社会底层人物,甚至是乞讨、流浪者③梅氏《绘画与表演》一书中,在谈到佛教早期利用图像进行活动时,列举了克孜尔千佛洞205窟《阿阇世王闻佛涅槃闷绝苏醒图》,阿阇世(Ajātasattu)故事出自《根本说一切有部毗奈耶杂事》(唐·义净译),大正藏第24册,卷38,第399页。。

在梅维恒教授的著作中也曾将龟兹壁画纳入观察视野,讨论其与变文等讲唱文学的关系④如今敦煌经变画单指有别于本生故事画、因缘故事画、佛传故事画,又有别于单身尊像,将某一部佛经的几个品,或几部相关佛经组成的首尾完整、主次分明的大画(如涅槃经变)。见施萍婷:《敦煌经变画》,载《敦煌研究》2011年第5期,第1-13页(另有图版)。但是一来经变广义上说即是对依经而画的佛教图像的称呼,则克孜尔石窟中凡与经相对应的画面可泛称经变画,另参照梅维恒所著《唐代变文·第三章》(上海,中西书局,2011年)中的分析,他认为“变”字的梵文来源和藏文表述中,有“神变”“显现”之意,若如此,那么包括反映在敦煌石窟中的于阗瑞像画也应算作“经变画”之一种了。采用这样范围划分的目的,是为了借助现有材料,从更宽阔的视野中认识西域佛教,更趋近于佛教在西域及敦煌地区发展传播的真相。。我们还可以从更宽的视野中去考察龟兹石窟壁画,探讨它们与讲唱文学乃至与后来的话本、戏剧之间的关联,这种有益的探讨将会是补足研究佛教文学与文化影响从印度向中国中原地区传播过程中的重要内容。

在佛教文化中,广义而言,凡依据佛经绘制的图画,都属“变”之类⑤关于龟兹石窟的开凿年代,中外学者有很多探索,其中有代表性的有:格伦威德尔、勒柯克、瓦尔德施密特等,国内学者宿白、马世长等。普遍认为克孜尔开凿时间早于敦煌一个世纪左右。参见宿白:《克孜尔部分洞窟阶段划分与年代等问题的初步探索》,载《中国石窟·克孜尔石窟》第1卷,文物出版社,1997年,收入《宿白未刊讲稿系列:中国佛教石窟寺遗址——3至8世纪中国考古学》,第69-75页;马世长:《关于克孜尔石窟的年代》,载《法相传真——古代佛教艺术》第88页,1998年,香港大学出版社;廖旸《克孜尔石窟壁画分期与年代问题研究》;另见赵莉《克孜尔石窟分期年代研究综述》,《佛学研究》2001年第10期。。这些图画是经由视觉转化的艺术方法传达佛教信仰和价值观、生活态度,从而更顺利地得到受众的理解接受,引导其产生预料中的行为反应的中介。佛教对经典的传播有着极为严格的程式和规则,甚至包括画像的尺寸要求都是依照经典分毫不许差池的。龟兹石窟特别是其中开凿时期较早的克孜尔石窟⑥史晓明、张爱红《克孜尔石窟菱格画形式探源》,《敦煌研究》1991年第4期,第21-31页。中依经而画的内容十分丰富。菱格图在洞窟中所占的面积并不大,它们密集地排列在洞窟主室正壁、主室窟顶及甬道两侧、后室顶部等位置,每一个菱格内绘出一个故事,无论石窟中采用菱格的形式是出于什么世界观或是艺术选择⑦根据敦煌学学者们的研究,寺院讲经有着严格的程式仪轨,克孜尔尚无有效资料证明其程式具体如何,但作为从印度至中原佛教的传播中介地带,考虑到佛教内部对待经典的严肃而刻板的传承与态度,由敦煌资料中窥见到的讲经模式,应该与其上游克孜尔相去不远。见俞晓红《从寺院讲唱到俗讲、转变》,《河南教育学院学报》(哲学社会科学版),2006年第1期,第39-44页;,这种实际绘画空间上的限制无疑使得菱格中故事内容的表现受到约束,那些人物性格多样、情节生动、跌宕起伏的佛经故事,被收载于这么狭小的空间中,其内容情节不得不大大收缩,故而菱格本生、因缘画注重保留故事的要素,即最能体现故事要旨的细节(这里所说的要旨当然首先是为宣扬佛经中的宗教情感、宗教精神服务),而将佛经中原有的描述性细节省略,这就形成了洞窟中灿烂而密集紧致的画面。对于有僧人生活、从事佛教活动的石窟寺来说,这种伴随图像表述的内容减缩,不会影响其传教活动,甚至图像的出现本身就提高了观看者的认知度,毕竟有图像的提示胜过单纯地听讲。但是,我们也应该看到:这种图像本身无法独立完成佛教义理或故事内容的传播,它显然只是讲解式传播的一个重要的辅助手段,是经典的图像式外显,所充当的是一种典籍符号。图像作为典籍而存在,有它的必备要素:作画者(画工)、文献本体(佛经)、阐释者(讲解者)、阅读者(信众和观众、听众)。这其中由于图像对经典的忠实度非常高①例如《萨埵太子舍身饲虎》的故事,画面中太子从山崖上奋不顾身地一跃而下,地面上饿虎正在大啖其肉。,因此,以图像为中介对佛经文本进行的解说(讲经,或称“僧讲”),或超出规范的文本经典对图像进行不违背佛经宗旨的解说(讲唱,或称“俗讲”)就成为佛教图像特别是故事性图像产生后的再阐释(针对图像的阐释)活动。正是在这个阐释的环节上,诞生了大量的、有文本依托的口头文学性内容。克孜尔石窟中现存的菱格本生故事和因缘故事画,昭示出其对应着繁复而精彩的口头经典阐释活动。因此菱格图是“变”的一种,也是从经典到讲唱文学的中介之一。

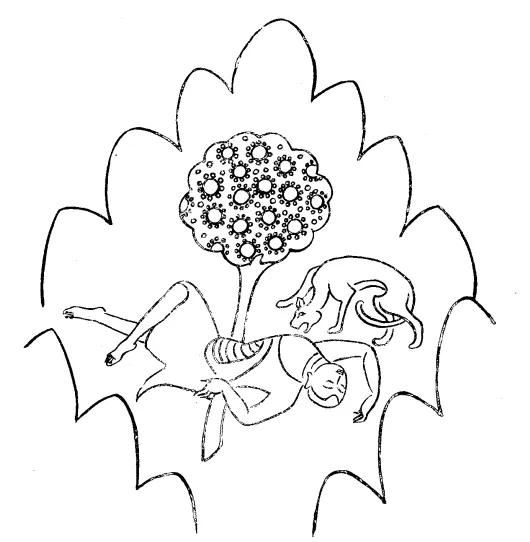

图1 童子道人以身施虎

克孜尔菱格画中有些画面是直击经中的主旨,几乎不必宣说人们就可从最感动人的情节上直观地识别和领悟到故事内容以及它的宗教思想②此故事出自《大正藏》第03册第447页《前世三转经》(西晋·法炬译)亦见于《经律异相·能仁为淫女身转身作国王舍饴鸟兽》,大正藏第册53第1页〔梁〕宝唱等集。。但是有些故事画面,情节是有时间顺序的,故事发生的空间是不同的,但是在菱格中这些因素都简单地叠加在画面上,非讲解说明不足以令人理解领会。例如《童子道人以身施虎》的故事(见图1)③出自《根本说一切有部毗奈耶破僧事》(第15卷),唐·义净译,大正藏第24册,第99页。(为分析方便,按照情节发展标出顺序):1.淫女为救母子二人而舍掉乳房;2.在别人的考验下变为男身;3.受人尊重以男身被推举为国王;4.后又将身体涂香布施于鸟;5.经历了又一次生命轮转之后生于婆罗门贵族之家;6.因见到众生受苦欲以出家拯救之;7.说服了父母之后出家为童子道人;8.与另二位道人在山中修行时见到了因饥饿而正要吃掉虎仔的老虎,舍身饲虎。这个故事的情节经历了8个转换,在菱格画中只有童子道人以身施虎的场景,前世的善行是不是毫无痕迹呢,画中老虎将嘴凑近了童子道人的胸部,示意这是前世施乳的淫女,这么一来,从1-8的环节就串联在了一起,但仅此还是远远不够的,这个循环只是对故事开头和结尾的一个提示和衔接,真正解释如此跌宕的情节,显然须有口头讲解者的大量详细描述。在《熊救樵人蒙难》(见图2)④图见张荫才、姚士宏《克孜尔石窟佛本生故事画》,新疆人民出版社,1991年8月,第138页。经中原文:“是时猎师于其窟门,多积柴薪,以火熏之,时熊被烟火逼,困苦欲死……”故事中,先是樵人入山遇险得熊相救,后来贪图贿赂恩将仇报为猎人指出熊的藏身之地,再后来当他接过猎人作为回报给予他的熊肉时,双手断掉落地。但是在壁画画面中,集中地将熊藏身山洞之中、猎人在樵者指引下射杀熊、樵人手断落地等几个可视觉化的历时性情节集于一个画面,尤其是为了说明樵人身份,将经典中的“烟熏”改成了射杀动作①《四分律》第50卷,姚秦佛陀耶舍共竺佛念等译,大正新修大藏经第22册P0567,此故事还在《摩诃僧祇律》卷第27,东晋天竺三藏佛陀跋陀罗共法显译,大正藏第22册,第227页;《十诵律》卷34(第五诵之六),后秦北印度三藏弗若多罗译,大正藏第23册第1页;《经律异相》卷47,梁·宝唱等集,大正藏第53册第1页等中有记载内容相同,文字略有不同。,因为这个动作本身就是符号性的,能够最为简要明确地标示出猎人身份。这种画面的处理方式,对于讲解的依赖更为紧密,虽然古本的俗讲(讲唱)文字没有流传下来,但这种讲说(讲唱)的痕迹在佛教继续东传的敦煌,却十分的明显。

图2 熊救樵人蒙难

例如《象、猕猴、鵽鸟三亲友》故事②参见张瑞芬《敦煌写本〈四兽因缘〉〈茶酒论〉与佛经故事的关系》,《兴大中文学报》第6期,1993年1月,第225-235页。,克孜尔80、99、114、224等窟中就有以菱格画的形式描绘(见图3)。而收在《敦煌变文集》中就有一则内容与上述故事十分相近的《四兽因缘》,虽不属于狭义的变文,但是其能够讲唱的性质是公认的。不同的是增加了兔这一形象,这两个版本的差异也许如学者们所说,来自西域和西藏不同的传统③出自《佛本行集经(卷第50)·说法仪式品下》,隋·阇那崛多译,大正藏第3册,第655页。,甚至克孜尔第58窟和库木吐拉第63窟中,也有着与《四兽因缘》中形象相对应的菱格图像,更明白地证实菱格图与讲唱文学之间的密切关系。

另一个《慈者脚踩母头受报》的故事更具有说服力④姚士宏《叙利亚画家在克孜尔石窟》,载于《克孜尔石窟探秘》,新疆美术摄影出版社1996年出版,第229页。作者认为这种连环形式与中原影响有关,“接受了内地佛教故事画表观方法的影响,间接地继承了汉代画象石的构图形式和以人物为主的故事画传统。从龟兹与内地佛教关系看,这种影响渐启于7世纪初,盛行于此后一、二百年间,但这几窟又都未曾出现唐代安西都护府迁居龟兹后大量绘千佛形象的情况,所绘仍然是小乘有部特有的故事画材,可知212窟这两幅故事画绘出时间晚不过7世纪以后。”:一位名叫慈者的商主,想要与五百商人一起远渡大海经商,因为母亲劝阻,踩了母亲的头执意出门,在海上遇见海难,抱着船板逃生来到一座岛上,经历了银、金、琉璃、玻璃四座城池,见过了数不清的宝藏和美女,但是因为踩母之罪,最后来到一座铁城,遭受着被灼热的铁轮套头之重罚。在佛经里故事叙述过程中,慈者经历银、金、琉璃、玻璃四城的经过,有情节的雷同和叙述的回环反复,但是在克孜尔菱格画中则只有慈者坐在椅子上受刑,身边有两个守城夜叉施刑的场面(见图4)。后来的叙利亚画家所画的212窟 (德国学者称为航海窟)连环式图中,就有了脚踩母头、入海遭难、城女相迎、歌舞欢娱、头戴铁轮等多个细节的展现⑤[德]克林凯特著、赵崇民译《丝绸古道上的文化》,新疆美术摄影出版社,1994年9月版,第166页。,也就是说,菱格故事虽然简略,但情节延展与扩充是在讲解(讲唱)的口头演绎过程中完成的。

图3 象、猕猴、鵽鸟三亲友

图4 慈者脚踩母头受报之头带铁轮

如果说克孜尔本生故事在壁画中毕竟还有生动的人物、动物以及简略的情节,因缘故事则更加简略,其画面中间坐着释迦佛,一旁坐或跪着弟子或其他人物,一般是指佛弟子或外道修行人,或社会民众对于自身经历遭遇有痛苦和疑惑,佛予以解答,解说前缘,听讲的人豁然释怀。这类图像画面中除佛像是常规内容外,我们仅能从旁边问事之人的穿戴、打扮和非常有限的动作表情中读出与经典之间的联系。这就更说明了,讲说(解读、传播)经典这个重要环节的存在。

二

龟兹石窟中的大量壁画,昭示着讲经者传教讲解(说唱)活动的频繁;而菱格画分布在中心柱窟这种有浓厚崇拜特点的空间,图像解说者的身份,显然并非社会下层甚至流浪者,在寺院讲经(说唱)尚未完全民间化之前,无论讲说者的语言使用还是仪式的规则,都应当是接近平民但又是有身份感的。

龟兹是古代西域的一个大国,而且其军事和文化的势力范围还跨越疆域深深影响着周边各国。人们多次引用班固的《汉书·西域传》中对古龟兹的记录,说明这个西域古国的文化影响力和国力之强盛,此不赘述。佛教传入龟兹后,首先在龟兹统治阶级上层找到了信仰者,龟兹王、贵族、富豪、商主等社会上流纷纷皈依佛教。佛教在这种贵族化的背景下,逐渐兴盛起来。

龟兹佛教强大的文化影响力是在王族支持下形成的。龟兹国王在很长的年代里都是僧侣教团的赞助者和保护者。克孜尔69窟的说法图甚至将国王和王后画入鹿野苑说法的听众席中,充分反映了王族倚重和利用佛教的情况。德国学者克林凯特在《丝绸古道上的文化》一书也认为:“与和田情况一样,库车国王也是僧侣教团的赞助者和保护者。”①《晋书·卷97·四夷传》,上海古籍出版社,1986年12月,第1版,第1541页。佛教徒通过开设译场、创办梵文语言学校和行医等多种途径扩大佛教的影响,这个“俗有城郭,其城三重,中有佛塔庙千所”②玄奘,辩机原著,季羡林等校注《大唐西域记校注》卷第1北京:中华书局,2000年,第54页。的地方政权,每年秋季“上自君王,下至士庶,损废俗务,奉持斋戒,受经听法,渴日忘疲。”③姚士宏:《克孜尔石窟本生故事画的题材种类》,《克孜尔石窟探秘》,新疆美术摄影出版社,1996年,第61-135页。至魏晋时,龟兹佛教徒到中原传教译经者已不绝于途,不仅有一般的沙门,还有王族的子弟和虔信的居民。仅以王族的热情参与和僧人在社会生活中的重要地位,石窟寺的讲经活动就不可能由流于社会底层的僧侣来承担,考之以龟兹石窟壁画的精美、耗时耗力,它显然与游说四方靠演唱勉力营生的民间艺人相去甚远。

但是,如果我们据此就认为龟兹佛教是贵族化、王室化的,那就既没有认识到西域地区宗教和社会生活的广泛而紧密的关系,也没有认识到佛教在它的发展传播过程中所经历的内外嬗变。通俗化、民间化自释伽牟尼以来一直是佛教传播的基本思路,早期佛教徒受释迦牟尼的传教思想影响,就遵循着无论在哪里传教,就采用当地语言的原则。这是佛教融入所传地区的最好方式,也是佛教文化走向大众、民间化、世俗化的原因。国内外考古学家相继在古代龟兹地区发现许多龟兹文佛经残卷,内容包括因缘、佛本行经等许多部分,就很好地说明了这一点。与梅氏所谈的中亚、伊朗等讲唱艺人展示的图画不同,克孜尔菱格画更简略更集中,这意味着“说话人”的存在及其作用的不可忽视,这是随佛教文化的传播,从印度到西域再到敦煌的“看图讲故事”之滥觞环节。克孜尔菱格图像中大量出现的世俗故事或佛教故事的世俗环节,为讲经人、说话人提供了极大的阐释空间,是“说话”这一艺术形式从佛经故事主题转向民间主题的重要中介。

也有学者指出了龟兹石窟壁画中融入了当地风采和民俗④张正学:《变·变相·变文——从唐人黄元之“西域之变”说起》,《求是学刊》,2014年第6期,第134-141页。以及有学者关注到了古代文献中对变文来自西域而不直接来自印度(天竺)的强调⑤〔唐〕赵璘:《因话录》卷4,《中国古典文学资料小丛书》,第1辑,3,上海:古典文学出版社,1957年,第92页。“有文溆僧者,公为聚众谈说,假托经论,所言无非淫秽鄙亵之事。不逞之徒,转相鼓扇扶树,愚夫冶妇,乐闻其说。听者填咽寺舍,瞻礼崇拜,呼为和尚。教坊效其声调,以为歌曲。”,这就是说,在西域地方,宗教典籍在民间化过程中不可避免地跨越了宗教的神圣性之后,一方面更灵活、更丰富、更有艺术生命力,但另一方面其不再忠实地保留典籍所承担的单纯宗教意义,有些佛经在形成时其故事题材就来自民间,在传播的过程中又因为细节的生活化而回到民间,这个链条是起自印度,经历西域这个重要的中介,在中原发展,到后来连身为僧人的文溆都入了“假托经论,所言无非淫秽鄙亵之事”①〔唐〕赵璘:《因话录》卷4,《中国古典文学资料小丛书》,第1辑,3,上海:古典文学出版社,1957年。的俗流,可见其世俗化程度之一斑。

三、结 语

菱格图是“变”的一种,也是从经典到讲唱文学的中介之一。

菱格图画面简略,受尺幅的限制,其情节的历时性必是借助于传播者的再阐释(包含讲唱等大众化手段),这种阐释就是敦煌变文、宝卷等讲唱文学的源头之一。

图像的阐释者(讲唱者)在进行阐释的过程中,既沿袭着文献本体的意义,也通过选择性的阐释有意强化了他们认为应当予以强化的内容,例如社会道德、民间规范、生活企望等。如此,民间对图像(即典籍符号)的阅读,看似自主,实则受“说话人”中介影响甚大。

说话人通过对情节的取舍、叙述的详略控制,完成了经典的民间化叙事,也促成了佛教文学从对佛教宗旨的阐扬逐步转化为对民间故事、历史故事的叙述。

由于龟兹佛教与王室的关系之密切,僧侣阶层的讲唱者在社会生活中的地位相对较高,但随着讲经活动的民间化、世俗化,特别是讲唱活动脱离寺院宗教传播领域走向民间,讲唱者的身份发生了变化,讲唱就主要由艺人或参与娱乐化的僧人承担,逐步退去了宗教的神圣性。

在研究领域,受材料、观念和知识结构等因素的制约,人们对变文以及其他讲唱文学的源头、发展、衍化情况的探讨还有很多疑虑,尽管各自的观点难免带有局限性,但整个研究是不断向前推进的,相信无论是依托新材料的发现,还是人们对西域与印度、与周边、与中原文化关系思考的深入,这条若隐若现的脉络终会更加清晰,中国古代文学、文化与西域及世界文化的纽带在大家的眼里会更加多彩。