分层培养小组模式在内科住院医师规范化培训中的应用与思考

杨莹韵,李晓青,李菁,李航,丛杨,潘慧,严晓伟,张奉春

(1.北京协和医院内科;2.消化内科;3.免疫内科;4.肾内科;5.教育处;6.心内科,北京 100730)

分层培养小组模式在内科住院医师规范化培训中的应用与思考

杨莹韵1,李晓青2,李菁3,李航4*,丛杨1,潘慧5,严晓伟6,张奉春3

(1.北京协和医院内科;2.消化内科;3.免疫内科;4.肾内科;5.教育处;6.心内科,北京 100730)

为深化内科住院医师规范化培训(住培),对不同教育背景的住院医师均有针对性的培训要求和计划,并达到分层培养的目的,北京协和医院内科创新尝试了在病房轮转时开展病房分层培养小组模式,并对初步试点结果进行了汇总、分析和思考。初步结果显示:病房分层培养小组具有一定的有效性和灵活性,病房带教主治医师多数持肯定态度,小组组长均认为个人能力得到更进一步的提升,尤其是临床决策能力、协调领导能力和统筹规划能力,而小组组员也均认为在小组中可以进一步的学习并在管理患者的能力方面取得了明显的提升。北京协和医院内科分层培养小组模式为住院医师提供更全面、更立体化的培训,为进一步提高住培质量提供借鉴,但在运行过程中还存在一些问题,运行规则也需要进一步探索。

住院医师;规范化培训;分层培养

自2013年,国家卫生计生委等7部门联合颁布《关于建立住院医师规范化培训制度的指导意见》后,在全国范围内兴起了住院医师规范化培训(住培)的热潮[1]。同时,我国医学教育体系复杂,进入住培计划的住院医师教育背景多样化,包括八年制及其他学制毕业的临床医学博士、七年制毕业的临床医学硕士、五年制本科毕业的在读临床硕士研究生及五年制本科毕业的临床医学学士[2]。如何使不同教育背景、不同临床基础的住院医师都能得到有针对性的培训,这对住培提出了更高的要求,分层管理及培养模式具有其重要的意义。在病理、口腔等专业中,培训基地曾对分层培养做出了有益的尝试[3-4],而对于内科,适用于我国的分层培养模式尚需进一步探索。

北京协和医院自1921年建院至今,内科严格保留总住院医师制度,而这一制度要求高年资的内科住院医师承担统筹和协调内科临床、教学、管理等事务的责任,对高年资住院医师进行全方位的锻炼,从中走出了张孝骞、刘士豪、张之南这样的医学大家[5]。而内科总住院医师制度,在一定程度上是住院医师分层培养的雏形,体现了分层培养对高年资住院医师有更高要求的训练价值。

1 内科住院医师病房轮转培训模式的现状与问题

2017年初,为了保障整个教学体系的运行质量,北京协和医院引进了美国毕业后医学教育认证委员会(Accreditation Council for Graduate Medical Education,ACGME) 的 标 准, 邀 请 外国专家对本院进行基地督导和自我评估(Self-Study), 进 行 了 SWOT(Strengths Weaknesses Opportunities Threats,SWOT)分析,以了解北京协和医院住培工作的优劣势,同步进行优化和整改。在此过程中,本院发现对于规范化培训的住院医师而言,缺乏递进式的训练。以内科举例,通常每个病房下设2~3个医疗组,每个医疗组由1名主治医师负责,而在该主治医师的直接带教下,3~6名住院医师直接管理患者,完成临床诊疗工作,而这些住院医师各自管理各自的患者,承担的责任类似,高年资住院医师相比低年资住院医师管理患者数目略多或管理患者病情略复杂,见图1的传统模式。这种扁平化的培养模式对于医学教育背景较为深厚,基础及临床能力较为突出的住院医师而言,由于没有提出更高的培训要求,没有新的兴奋点,更容易使其在培训后期松懈,并因没有进一步成长而倦怠。

对比美国的内科住院医师轮转培养模式,大多数由第2年及第3年的内科住院医师带领一个由第1年住院医师组成的小组,来完成病房和重症监护病房的轮转[6]。其第1年住院医又称为Intern,直接管理患者,承担的角色和职责与国内的住院医师类似;进入第2年住院医师轮转后,即称为Resident,更多的是指导及安排第1年住院医师完成工作,当然在此过程中患者的整体医疗仍由病房主治医师负责[7-8],见图1的美国模式。美国的内科住院医师培养模式对住院医师的能力提出了进阶式的要求,对指导国内的培训模式有一定的参考意义和价值。

2 北京协和医院内科模式-病房分层小组培养模式

北京协和医院内科始终致力于不断优化住院医师培训制度,为使不同来源、不同基础、不同年资的住院医师得到最适宜的训练,全面提升内科规范化培训住院医师的多方位胜任力,自2017年起在分层培养上做了初步尝试。

2.1 北京协和医院内科模式运行方案 结合我国医疗的实际情况及进入北京协和医院内科进行规范化培训的住院医师的临床能力,创新设计了适合于协和内科的病房分层小组培养模式。即在每位主治医师负责的医疗组中,设立病房小组+小组外其他住院医师的组合形式,病房小组由1名高年资住院医师、2~3名低年资住院医师、实习医师共同组成,该高年资住院医师承担教学、指导及安排低年资住院医师及医学生完成临床工作及学习的责任,并向病房主治医师汇报;而小组外的住院医师仍直接由病房主治医师带教指导。医疗组中所有患者的诊疗由主治医师总体负责,见图1的新分层培养模式。该模式运行中需经过确立组长和建立小组两个核心步骤。

2.1.1 确立分层培养小组组长 北京协和医院内科病房分层培养小组组长由第2年及以上的内科住院医师担任,参考“推荐制度”结果来确认,即需在360度评估系统累计获得6个月及以上“可担任病房分层培养小组组长”评价者。住院医师是否具有担任小组组长的资格由总住院医师在每月换班前确认,并由负责排班的总住院医师合理安排,使每个医疗组有1名小组组长。

2.1.2 建立分层培养小组 换班后的2周内为适应期。在适应期内,组长需要尽快熟悉轮转科室的诊疗常规及要求,且尽快了解本组所有住院医师及医学生的各方面胜任力,并和主治医师一同商议决定病房小组组成,在换班2周后正式开启病房小组工作。

2.2 分层培养小组各岗位职责及角色转化 对于负责病房的主治医师来说,其主要职责从直接带领所有住院医师工作,向指导小组组长开展工作转化,包括鼓励并指导小组组长先表述查房意见、指导小组组长教学以及对小组组长进行反馈和指导。而对于分层培养小组的组长,其主要职责将从直接完成对患者的管理,向带领小组完成工作、妥善协调团队工作和主动带教、对小组组员个性化地指导和反馈转化。小组组长需要独立准备首次查房意见及每日的查房意见,管理的患者数目较前会有所增加,且由于有了更高的职责,也更能刺激小组组长主动学习并更新知识,锻炼其独立决策能力。

2.3 北京协和医院内科模式初探及反馈

2.3.1 北京协和医院内科模式初探 经过广泛征求意见及讨论后,自2017年7月起北京协和医院内科进行了两轮试点共10个小组进行初步探索。首轮试点为2017年7月~8月,4个小组分别设在感染、心内、呼吸3个病房,由4位第3年住院医师担任小组组长;第二轮试点为2017年9月~10月,扩大至6个病房小组,分别在感染、呼吸、免疫、血液、消化病房进行,小组组长人选扩大至第2~4年满足要求的住院医师。目前仍在继续运行小组模式。

2.3.2 初步结果及反馈 经过两轮的试点探索,本研究收集了主治医师对于小组组长完成职责的胜任力评估(见表1)及主观评价。多数主治医师对于新模式持肯定态度,对组长的工作表示满意。从主观反馈中,主治医师工作量没有增加,由于组长可以协助修改病历、与患者及家属沟通、帮助低年资住院医师完成临床操作等,工作量甚至略有减少,可以体现出工作向教学和培养组长的方面转化。几乎每位带教的主治医师(9/10)都在主观评价中表示看到组长的领导力和独立临床判断能力得到提高。

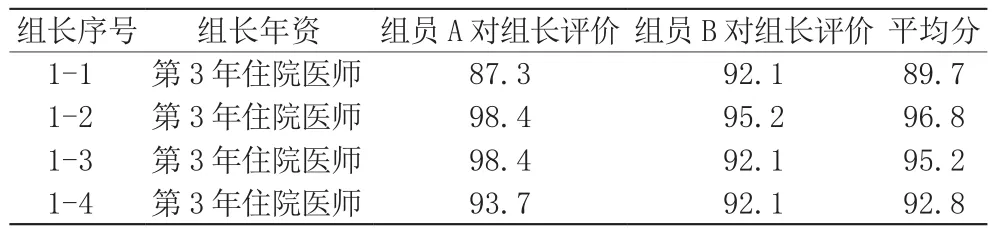

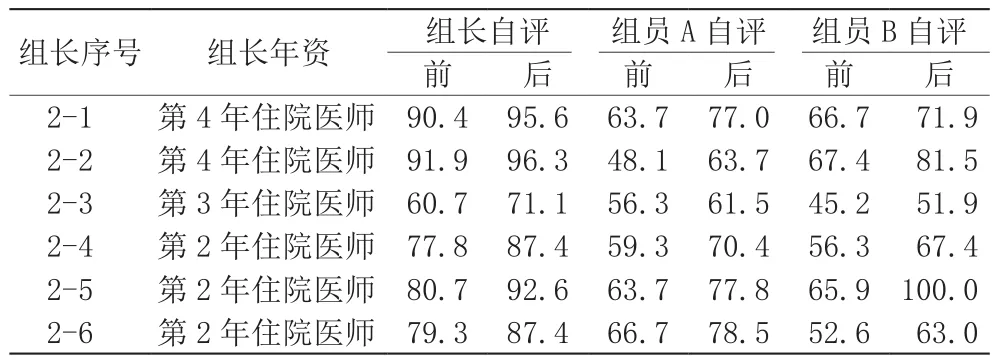

对于组长的工作,在第1轮试点中搜集了组员对组长胜任力的评估,见表2。在第二轮试点中搜集了组长对自己前后表现的评估,见表3。值得欣喜的是,尽管数据量较小,但从大体上可以看出组员对组长的工作很满意,而组长也都认为自己有所成长。在一对一的访谈中,组长均反馈个人能力得到了提升,尤其是临床决策能力、协调能力、领导能力和统筹规划能力,更好地进行自我定位。对比以前扁平化的培养模式,新的分层培养小组模式在很大程度上锻炼了住院医师不同层面的胜任力。

对于组员,本研究在第二轮试点中搜集了组员对自己前后表现的评估,见表3。可以看出小组组员均认为在经历了小组带教之后有所成长;而从主观反馈的情况来看,组员们的反馈多是“比较繁忙,临床负荷明显增加”“收获比较大,成长比较快”“临床学习有老师带教,在病历书写、工作习惯中的培养中得到了很大帮助”。

3 讨 论

北京协和医院自建院以来,近百年来对于住院医师的培养有严格的要求。自2013年内科住院医师规范化培训在本院内科展开后,本院内科便逐渐 采 用 OSCE(Objective Structured Clinical Examination,OSCE)考试、360度评估等方式全方位地评价住院医师在培训过程中的表现。而在此评价过程中,本院很早注意到由于教育背景的复杂性,对不同教育背景的住院医师进行分层培养的必要性[9]。一方面以保证所有住院医师能够满足北京市规范化培训的要求,另一方面使得一部分教育背景较好的住院医师的能力能够得到进一步地提高,为我国医疗卫生事业培养一部分未来的技术骨干和领军人才。

表1 两轮试点中病房主治医师对病房分层培养小组组长的评价Table 1 The evaluation results from ward attending physicians to the team leaders in the two pilots

表2 第一轮试点中病房分层培养小组组员对组长的评价Table 2 The evaluation results from team members (junior residents) to the team leaders in the first pilot

表3 第二轮试点中病房分层培养小组组长及组员自评结果Table 3 Self-evaluation from team leaders and team members in the second pilot

本院内科模式的病房小组模式在经过了试运行后,初步证实病房分层培养是一种有效、灵活、可行的新模式。作为一个小组,首先要有效地开展临床工作、保证病房的医疗安全,这是最基本的要求[8,10]。从设计层面,小组组长要宏观安排整个小组的工作、协调并指出小组工作的方向和重点、监督小组组员是否完成临床任务、教学并辅助小组组员成长以及帮助或参与对患者的管理(例如帮助低年资住院医师完成较难的操作或者与患者及家属进行沟通等),因此医疗安全和有效性可得以保证。从试运行期间来自病房带教老师的反馈意见来看,有效性和安全性是可以保障的。其次,目前的小组模式有了更多的灵活性,由于每位患者都有低年资住院医师和高年资住院医师两层管理,在安排工作时,可根据不同的情况(例如患者病情是否平稳、小组组员临床基础的差别或者身体状况、病房整体情况),有更多的灵活性。

协和内科模式的病房小组培训基于每个临床科室轮转2个月的协和内科传统设计,因此,对于轮转安排不同的其他教学医院,可根据需要重新设计和调整。此外,该模式是否能用于手术科室如外科、妇产科等也需进一步探讨。协和内科模式虽然已经过近半年的摸索,但对于如何评估哪些住院医师能够胜任病房小组组长的角色尚需进一步探索。从表1中可以看到相对于第3、4年住院医师而言,有1位第2年住院医师担任组长的评分略低,但另两位第2年住院医师的评分较高,这也侧面印证了不同住院医师成长速度有所差异,如何评估哪些住院医师已经可以进阶担任组长角色至关重要。目前我们借用北京协和医院内科的360度评估体系,累计获得6个月及以上“可担任病房分层培养小组组长”评价后方可担任组长,但同时也将继续评估可胜任的组长的基线胜任力,以期后续以胜任力为主的评价体系来评估是否能够胜任病房小组组长的角色。同样,对于哪些科室不适合于构建病房小组也需要进一步尝试摸索。与美国的内科多以普通内科病房+专科会诊运行模式有别,北京协和医院以及多数国内的教学医院的内科,病房仍以各三级学科的病房为主,故而心内科、消化科等临床科室周转较快,而血液科、肿瘤科等有化疗色彩的科室专科性质很强。这一类科室是否适合构建病房小组尚无章可循,尽管目前的两轮试点中我们有所涵盖且并未出现明显问题,但得出结论尚需进一步探索。

北京协和医院内科病房小组模式在分层培养的理念上做出了一些实质性的探索,旨在使住院医师能够得到立体化、阶段化的培训,为进一步提高全国范围的内科住培质量提供经验。

[1]秦怀金.中国毕业后医学教育的现状与展望[J].中国毕业后医学教育,2017,1(1):1-4.

[2]Zhu J,Li W,Chen L.Doctors in China: improving quality through modernisation of residency education[J].Lancet,2016,388(10054):1922-1929.

[3]唐琼兰,郑大会,李海刚,等.病理学硕士研究生的分层培养实践与探索[J].基础医学教育,2015,17(5):440-443.

[4]孙静华,侯本祥.口腔住院医师规范化培训中的分层培养与因材施教[J].中国高等医学教育,2014(10):77-78.

[5]张晟瑜,叶葳,刘昕超,等.加强总住院医师制度在内科住院医师规范化培训中的作用[J].基础医学与临床,2016,36(10):1464-1466.

[6]Orlander JD,Wipf JE,Lew RA.Development of a tool to assess the team leadership skills of medical residents[J].Med Educ Online,2006,11(1):4601-4607.

[7]Boutros A,Ralph K,Ratta D.Internal medicine program directors' perceptions of resident work rounds[J].Journal of Community Health,1994,19(4):231-238.

[8]Hayes CW,Rhee A,Detsky ME,et al.Residents feel unprepared and unsupervised as leaders of cardiac arrest teams in teaching hospitals: a survey ofinternal medicine residents[J].Critical Care Medicine,2007,35(7):1668-1672.

[9]张晟瑜,叶葳,郑威扬,等.客观结构化临床考试在住院医师规范化培训中的分层管理作用初探[J].基础医学与临床,2015,35(9):1299-1302.

[10]Rosenman ED,Branzetti JB,Fernadez R.Assessing team leadership in emergency medicine: the milestones and beyond[J].J Grad Med Educ,2016,8(3):332-340.

Applications and ref l ection of stratified training mode in internal medicine standardized residency training

YANG Yingyun,LI Xiaoqing,LI Jing,LI Hang*,CONG Yang,PAN Hui,YAN Xiaowei,ZHANG Fengchun

(Peking Union Medical College Hospital,Beijing 100730,China)

In order to improve internal medicine standardized resident training(SRT) and achieve higher training goals for the residents with higher educational background,the internal medicine department of Peking Union Medical College Hospital(PUMCH) initiated stratified training mode for the ward team in ward rotations.We collected evaluation scores and feedbacks from all roles in the ward team and analyzed the results.The primary results showed the ward team training mode is safe,functional and contingent.Most of attending physicians involved supported this ward team training mode,and the team leaders all agreed that their competence improved in this process,especially the abilities of clinical decision making,leadership and capacities of management.The team members all feel that they can receive more personalized guidance in the team and get improved substantially,especially in terms of patient management.Although there are still some problems needing exploring in the ward team stratified training mode,we are expecting to provide a more full-spectrum and stratified training program that could contribute to improve the training quality of residents in internal medicine.

Residents;Standardized training;Stratified training

G424

A

2096-4293(2018)02-118-04

2018-01-15;

2018-04-09

北京协和医学院青年教育学者资金资助项目(2017zlgc0709)

李航,E-mail:lihang9@hotmail.com