清热宣肺方治疗小儿病毒性肺炎痰热闭肺证

王春荣,朱慧华

(1.上海市嘉定区中医医院,上海 201800;2.上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院,上海 200437)

小儿病毒性肺炎,属于中医学“喘嗽”范畴[1]。国家卫生部制定的《小儿肺炎防治方案》中明确指出:诊断为病毒性肺炎,不怀疑有细菌继发感染者,可应用中医治疗[2],充分肯定了中医药治疗病毒性肺炎的疗效[3-5]。测定外周血T淋巴细胞亚群可较好的反映机体的细胞免疫状态,故的测定是评估机体免疫状态的可靠指标[6-7]。笔者采用清热宣肺方治疗小儿病毒性肺炎痰热闭肺证,观察其临床疗效及其对外周血T淋巴细胞亚群水平的影响。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取上海市嘉定区中医医院2016年1月-11月儿科住院患儿。共纳入符合标准的病毒性肺炎痰热闭肺证患儿96例,脱落12例,脱落率12.5%。最后选定84例病毒性肺炎痰热闭肺证患儿,其中治疗组39例,对照组45例。2组年龄、性别、身高、体质量及治疗前症状及体征比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 诊断标准 1)中医诊断标准:以《小儿病毒性肺炎中医诊疗指南》[8]作为诊断标准;2)中医辨证标准:根据《上海市中医病证诊疗常规(2版)》[9]作为诊断标准。肺炎喘嗽诊断标准:①起病较急,有发热、咳嗽、气促、鼻煽、痰鸣等症,或有轻度紫绀;②病情严重时,喘促不安,烦躁不宁,面色灰白,紫绀加重,或高热持续不退;③肺部有细湿啰音,常伴干性啰音,或管性呼吸音;④实验室检查大多数病例白细胞总数增高,中性粒细胞增多;由病毒致病者,白细胞计数可减少或正常;⑤肺部X线片显示纹理增多、紊乱,透亮度降低,或见小片状、斑点状模糊阴影,也可呈不均匀大片阴影。肺炎喘嗽痰热闭肺证的证候分类诊断标准:壮热烦躁,喉间痰鸣,痰稠色黄,气促喘憋,鼻翼煽动,或口唇青紫。舌质红,少津,舌苔黄腻,脉滑数。

1.3 纳入标准 1)西医诊断为病毒性肺炎;2)中医诊断为肺炎喘嗽,辨证分型为痰热闭肺证;3)入选年龄3~12岁,包括3岁和12岁;4)病毒性肺炎病程在48 h以内;5)监护人知情同意并配合治疗。

1.4 排除标准 1)量化评分积分<10分,诊断未明确;2)入选前有其他并发症如呼衰、心衰、中毒性脑病,或合并细菌感染者;3)入选前有严重基础性疾病涉及心、肝、肾或造血系统;4)正在参与其他临床实验者。

1.5 剔除病例和脱落病例标准 1)入选后发现不符合纳入病例标准者或未完成半疗程者,应为剔除病例;2)脱落病例主要为发生严重不良事件、受试者依从性差、自行退出者。

1.6 治疗方法 2组均可给予适当的对症治疗。对照组给予利巴韦林注射液(广州白云山天心制药股份有限公司,国药准字H19993911,规格1 mL:100 mg,批号:160540)10 mg/(kg·d)用5%葡萄糖注射液稀释成每1 mL含1 mg的溶液后静脉缓慢滴注,加用易坦静口服(北京韩美药品有限公司,国药准字H20040317,规格60 mL/瓶,批号:16020047)。治疗组给予利巴韦林注射液静滴(规格、用法用量同对照组),加用清热宣肺方口服(方药成分:炙麻黄、生石膏、炒紫苏子、葶苈子、地龙、苦杏仁、川贝母、生甘草,方药制剂由江阴天江药业有限公司提供中药配方颗粒)。2组在治疗期间均不使用其他抗病毒药物和其他任何中药。均7天为1个疗程,治疗1个疗程。

1.7 疗效标准 参照《中药新药临床研究指导原则》[10]及《中医儿科临床研究》[11]评定标准制定。

1.8 统计学方法 本组数据均采用SPSS 15.0统计学软件进行处理,根据不同的假设使用双侧或单侧假设检验,均以P<0.05认为差异有统计学意义。描述性统计分析中定量指标以中位数、最小值、最大值、均数或标准差描述,定性指标以百分率、频数表或构成比描述;2组对比分析中计量资料不符合正态分布用Wilcoxon符号秩和检验,符合正态分布用t检验,计数资料采用χ2检验、Wilcoxon秩和检验、Fisher精确概率法。

2 结果

2.1 2组主要症状、体征积分比较 见表1。

表1 2组主要症状、体征积分比较 分

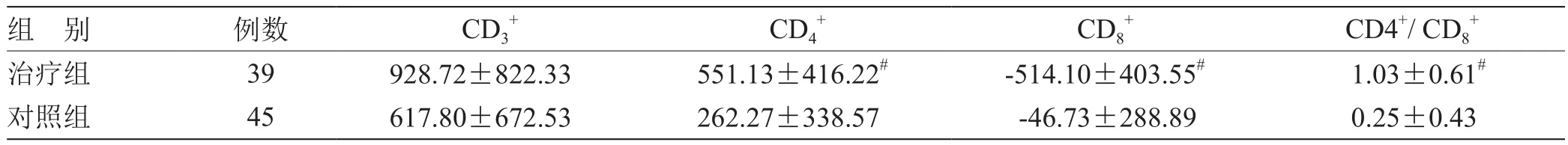

2.2 2组外周血T淋巴细胞亚群改善情况比较 见表2。

2.3 2组住院天数比较 治疗组平均住院天数(8.54±0.68)d;对照组平均住院天数(9.51±1.01)d。2组比较,P<0.05。

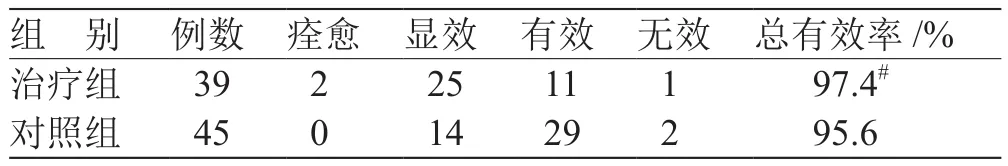

2.4 2组临床疗效结果比较 见表3。

表2 2组外周血T淋巴细胞亚群治疗后改善情况比较

表3 2组临床疗效结果比较 例

3 讨论

清热宣肺方是上海市嘉定区中医医院原儿科主任陈叔达先生经验方。陈老从事中医儿科七十余载,著有《中医儿科传心录》、《陈氏儿科心传》,并自创“通、清、调”三法分层治疗大法,而清热宣肺方为“清”法的代表方药。

清热宣肺方具有清热宣肺,化痰止咳的功效。清热宣肺方药物组成:炙麻黄3 g,生石膏15 g,炒紫苏子10 g,葶苈子10 g,地龙6 g,苦杏仁6 g,川贝母3 g,生甘草3 g。本方以炙麻黄、生石膏为君药。麻黄味苦,性温无毒,《本草纲目》谓之“麻黄乃治肺经之专药,故治肺病多用之”,为治咳喘必不可缺。石膏辛甘大寒,善清泄肺胃,兼透热生津。麻黄解表发汗,石膏清解里热,温寒相制,一表一里,一升一降,一散一收,使肺气宣通不助热,清泄肺热不留邪,肺气宣降有司则咳喘自平,共达清凉宣泄之效。以紫苏子、葶苈子为臣。紫苏子偏于降气平喘,《本草衍义》记载:“治肺气喘急”,利麻黄宣降肺气以止咳平喘。葶苈子辛苦性寒,《神农本草经读》载:“葶苈滑润而香,专泻肺气,肺为水源,故能泻肺,即能泻水,凡积聚寒热,从水气来者,此药主之”,偏于泻肺利水。两子相合共奏泻肺涤痰、清热止喘之效。以地龙、苦杏仁、川贝母为佐。地龙性寒降泄,能清肺平喘。《本草求真》称其为“肺气药必须此物为使”“本有钻土之能,化血之力”。地龙通络平喘,配麻黄既能宣肺平喘又能解痉平喘,为佐药。杏仁味苦性降,《药性本草》言其“主咳逆上气喘促”,可引药入肺经,降肺气而止咳平喘。肺与大肠相表里,杏仁质润多脂,能润肠通便,可使肺热从大肠而泄。川贝母功善清热化痰止咳,外感咳嗽、痰热咳嗽以及痰火、热毒壅结之病证多用,为佐药。《本草经疏》云:“贝母,肺有热,因而生痰,或为热邪所干,喘嗽烦闷,必此主之”,共为佐药。生甘草益气和中,调和诸药,为使药。且生甘草助麻黄宣散之功而无耗气之愁,制生石膏大寒而无伤中之端。诸药合用,共奏清热宣肺,化痰止咳之效,使闭郁之肺气得以宣畅,肺热得以清泻。

本研究结果显示治疗组在痰壅、咳嗽、肺部听诊、胸部正位X线片、舌象改善方面优于对照组,差异有统计学意义,说明清热宣肺方在改善本病相关症状体征如痰壅、咳嗽、肺部听诊、胸部正位X线片、舌象方面优于对照组。而在改善发热、气喘、紫绀、精神方面差异无统计学意义。说明清热宣肺方在治疗痰壅、咳嗽,以及改善肺部体征、胸片正位X线片方面明显优于对照组,即清热宣肺方具有较好的化痰止咳作用。2组经治疗后指标改善差异无统计学意义,2组指标改善差异有统计学意义,治疗组优于对照组。说明在改善指标方面2组无差异,但治疗组在恢复因病毒感染而降低的和因病毒感染而升高的水平方面优于对照组,提示清热宣肺方治疗病毒性肺炎可以有效改善患儿的免疫机能状况。2组住院天数比较差异有统计学意义,治疗组优于对照组,说明对照组能更有效的改善症状体征,缩短病程,从而减少住院天数,这对于节省医疗资源有一定意义。疗效评定经统计学分析,2组总有效率比较差异无统计学意义,说明2组药物对治疗本病均有一定的效果。但治疗组在总体疗效方面显著优于对照组,说明治疗组药物对于治疗小儿病毒性肺炎痰热闭肺证比对照组药物更有疗效。

本研究遵循随机对照的研究方法,以中医辨证论治为治疗原则,客观地评价2种不同治疗方案治疗小儿病毒性肺炎痰热闭肺证的临床疗效。以上临床研究结果表明,清热宣肺方治疗小儿病毒性肺炎痰热闭肺证,不仅能够明显提高本病的总体疗效,而且能够明显改善痰壅、咳嗽、肺部听诊、胸部正位X线片、舌象等症状体征指标,且能有效改善患儿免疫机能情况,缩短病程,减少住院时间。通过本研究证明清热宣肺方是治疗小儿病毒性肺炎痰热闭肺证的有效药物,具有科学性和实用性,值得临床推广。

参考文献:

[1]王子.儿童病毒性肺炎指南更新[J].中外健康文摘, 2011,8(16):85-86.

[2]胡芳.小儿肺炎的中西医结合及辅助治疗研究进展[J].青海医药杂志, 2013, 43(6):77-80.

[3]李慧,贾新华.中药抗病毒机制的研究进展[J].江苏中医药,2015, 47(6):82-85.

[4]CHEN K, JIA R, LI L, et al. The aetiology of community associated pneumonia in children in Nanjing, china and aetiological patterns associated with age and season[J].BMC Public Health, 2015,1(5):113.

[5]万瑜,程宝金,薛梅.小儿支原体肺炎T细胞亚群和免疫球蛋白水平的变化与分析[J].实用临床医药杂志, 2010,14(11):28-29.

[6]高璟,刘叶,王倩,等.清热祛湿法抗流感病毒的实验研究[J].国际医药卫生导报, 2010, 16(11):1291-1294.

[7]黎世坤,吴庆莉,刘国英,等.超敏C反应蛋白细胞免疫指标以及降钙素对小儿肺炎的诊断价值研究[J].检验医学与临床, 2014, 11(12):1707-1709.

[8]汪受传,陈争光,徐珊.小儿病毒性肺炎中医诊疗指南[J].南京中医药大学学报, 2011, 27(4):304-308.

[9]上海市卫生局.上海市中医病证诊疗常规[M]. 2版.上海:上海中医药大学出版社, 2003:237.

[10]郑筱萸.中药新药临床研究指导原则[M].北京:中国医药科技出版社, 2004:260-263.

[11]汪受传,俞景茂.中医儿科临床研究[M].北京:人民卫生出版社, 2009:175-177.