电力远程抄表系统的混合通信和中继技术研究

于 浩, 卓文合, 孔英会, 李建超

(1.国网安徽省电力公司 信息通信分公司 安徽 合肥 230061;2.华北电力大学 电气与电子工程学院,河北 保定 071003)

0 引言

电力远程抄表系统对于智能电网建设起到至关重要的作用,建立可靠的本地通信系统是保证抄表数据完整性的重要环节。目前电力远程抄表系统的本地通信大都采用电力线或微功率无线的通信方式,但两者各有自己的优势和不足。单一的通信方式难以提供可靠的通信质量,还有本地通信环境的恶劣导致通信的性能进一步恶化,无法保证抄表的成功率,而采用混合的通信技术[1-6],并引入中继技术[7-8],可以显著提升通信质量。一些研究单位进行了细致的分析探索,文献[9] 分析了影响电力线通信远程抄表系统质量的因素,如用户用电负载造成的线路衰减变化及噪声影响。其他文献也采取了一些具体的措施保证通信质量,为问题的解决提供了有益的指导。

本文针对电力远程抄表系统的本地通信问题,从2个方面进行了详细地研究和实验:一方面建立电力线与无线通信混合通信网,设计了基于接收信号强度(RSSI)进行自适应信道选择的电力/无线混合通信模块,提高电力远程抄表通信系统的综合性能;另一方面引入中继技术,采用了基于RSSI的中继选择算法,可以依据链路质量自适应选择中继节点。测试结果表明,采用基于RSSI的自适应混合通信和中继节点选择的本地通信系统可以明显提高抄表的成功率。

1 混合通信远程抄表系统设计

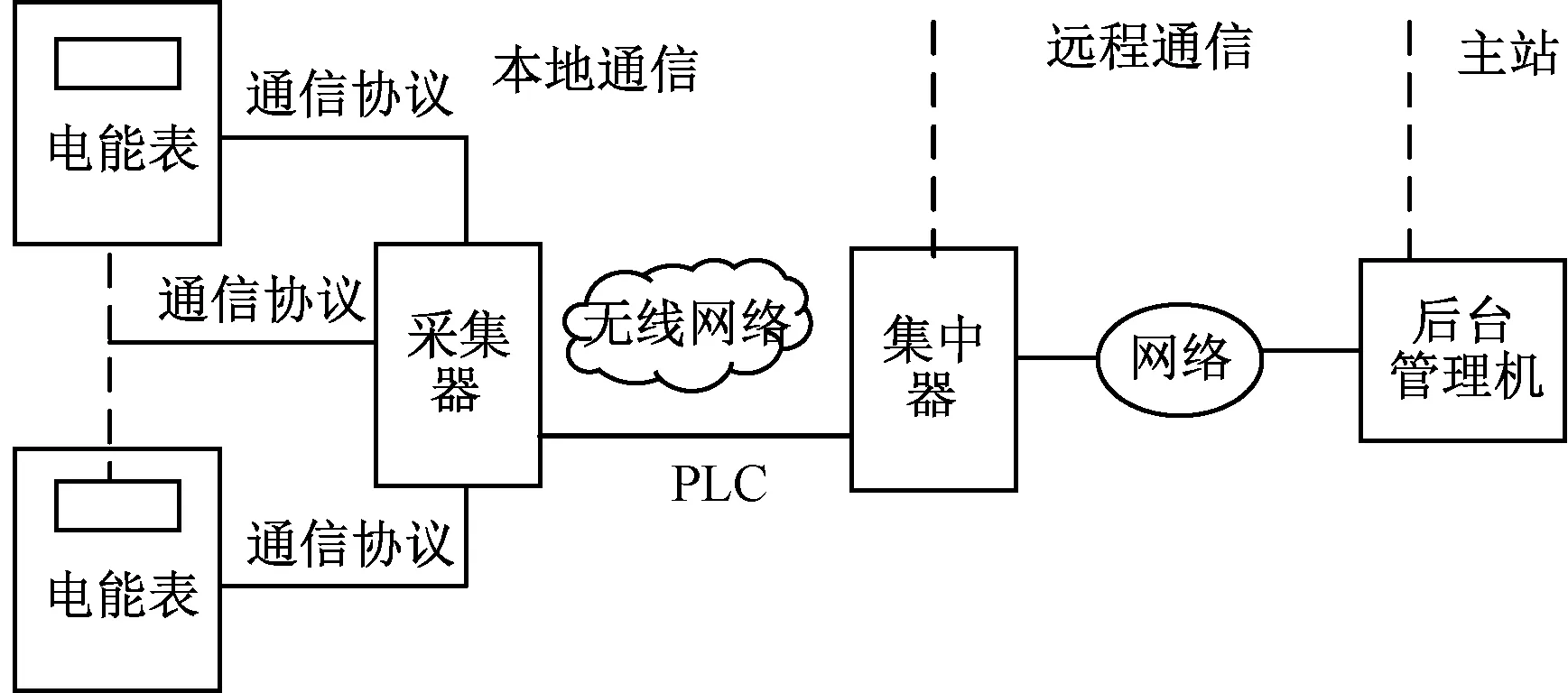

具有自适应信道选择的电力/无线混合通信功能的电力远程抄表系统结构如图1所示,该系统包括主站、远程通信和本地通信3个部分。其中远程通信通过公网或专网实现前端集中器与后台管理机之间通信[ 10]。而本地通信采用电力/无线混合通信方式,核心部件是电力/无线自适应混合通信和中继节点单元模块,不断监测2种通信的RSSI,根据本地通信环境情况自适应选择通信方式和中继节点,通过发现和选择优质通信链路提高通信的成功率。

图1 电力远程抄表系统结构

2 电力线/无线混合通信单元模块的软硬件设计

2.1 硬件设计

为了实现电力线/无线混合通信功能,单元模块的硬件包括无线通信模块CC2530、电力线通信模块BWP31和处理器模块STM32F103,如图2所示。其中处理器模块控制选择无线通信模块或电力线通信模块进行通信[10]。

图2 电力线/无线混合通信硬件结构

(1)处理器模块

处理器STM32F103模块的外围电路包括模数转换ADC、定时器、串行外设接口SPI、通用同步/异步串行接收/发送器USART设备。处理器使用串口完成无线通信CC2530模块和电力线BWP31模块的信息采集。

(2)无线通信模块

无线通信模块选择Zigbee芯片CC2530,该模块具有非常好的性能,功耗低,最为重要的是提供接收信号强度(RSSI)指示。

STM32F103通过串口连接Zigbee无线通信芯片CC2530,一方面控制无线通信信道的数据采集,并对采集的无线通信信道数据进行分析。

(3)电力线通信模块

电力线通信模块选择BWP31,该模块除了提供基本的通信功能外,也提供精确的接收信号强度(RSSI)指示。

BWP31模块也通过串口与处理器STM32F103连接,实现处理器对电力线通信信道的数据采集与分析。

2.2 软件设计

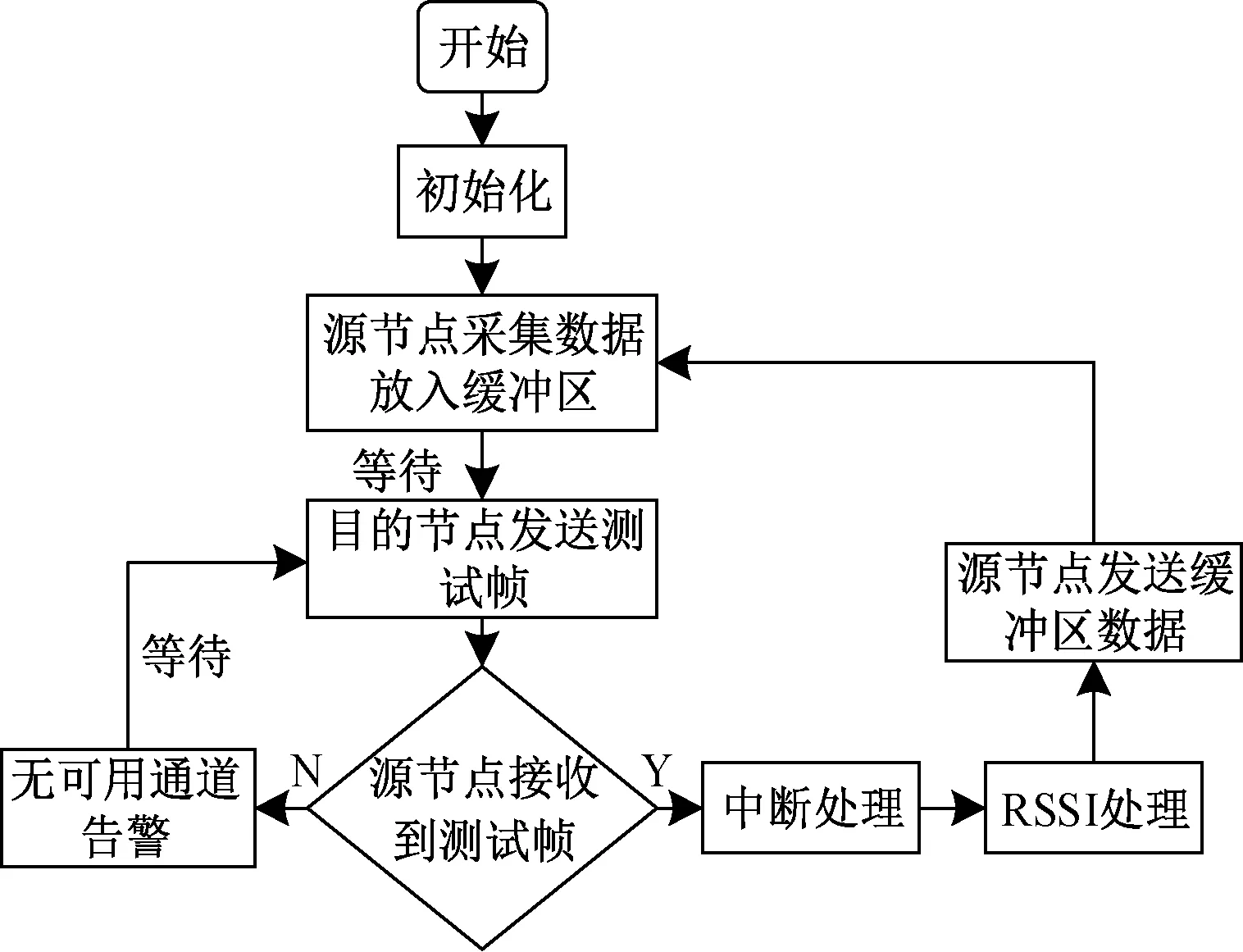

软件设计思想是处理器通过读取电力线/无线通信模块的接收信号强度(RSSI)数值分析并确定信道状态, 根据信道状态好坏自适应选择电力线/无线通信信道。软件设计流程如图3所示,图中处理器控制源节点采集数据存入缓冲区,等待目的节点返回测试帧,若成功收到测试帧,则根据信道接收信号强度RSSI选择电力线/无线通信信道, 同时将缓冲区数据发送给目的节点。

图3 电力线/无线混合通信模块软件流程

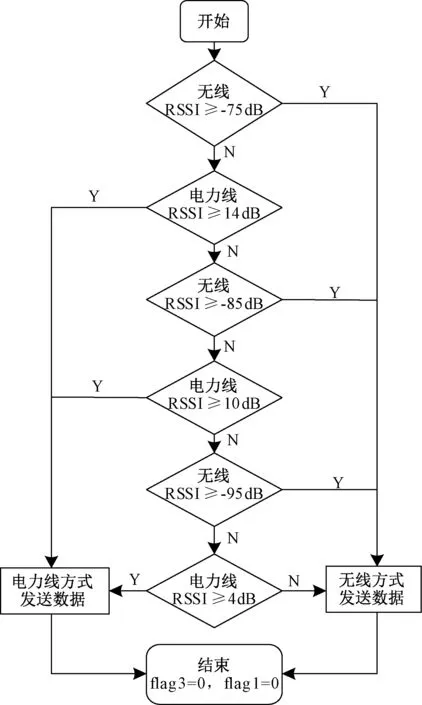

电力线/无线信道自适应选择算法的思路是对电力线/无线2种通信方式的接收信号强度RSSI值进行比较,选择质量较好的信道通信。经反复测试确定的选择规则是:当无线通信模块CC2530的接收信号强度RSSI值大于-75 dB时选择无线信道;当电力线通信模块KWP31RSSI的接收信号强度RSSI值大于14 dB时选择电力线信道,而因成本低廉无线信道选择优先。算法流程如图4所示。

图4 RSSI处理流程图

3 中继节点模块设计与中继选择算法

本文电力/无线混合通信的终端模块和中继节点模块硬件和软件功能基本一致,都具备电力线/无线2种通信功能。不同的是中继节点模块的软件中要增加中继节点选择算法,以实现选择是否需要中继节点参与通信或者哪些中继节点参与通信。中继节点的选择采用协作通信技术的研究成果[11-15],目前中继节点选择方案有3种[13]:基于位置信息、基于信噪比、基于瞬时信道状态信息,其中后者适应于结构不固定的网络,可以获得较好的通信质量。针对瞬时信道状态的判断,文献[14]提出了最大化最小信噪比准则,该准则可以在大信噪比情况下达到较高的通信可靠性[15],不足是小信噪比条件性能稍差。本文主要考虑本地通信的情况,认为满足大信噪比条件。

中继节点的选择依据是无线/电力混合通信信道的实时状态信息。本文设计了一种基于接收信号强度RSSI的中继选择算法,其思路是根据源节点(S)到中继节点(R)以及中继节点到目的节点(D)间的链路信息选取,选择过程中将各个链路的质量信息进行比较,利用最大化最小信噪比准则选出最优的中继节点,选择的指标为链路RSSI的值。源节点S发送数据之前,首先要确定通信路径,选出最优中继节点,然后通过中继节点将数据转发到目的节点,由于中继节点到目的节点之间存在无线通信和电力线通信2条路径,所以在中继节点到目的节点间路径的选择时,需要利用2.2中介绍的基于RSSI的信道选择算法选择出合适的通信方式,以保证利用质量最好的链路进行数据传输。

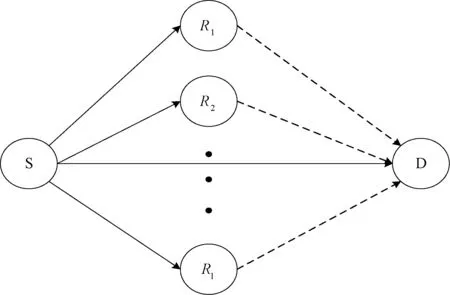

中继节点的选择基于图5中的多中继网络模型,图5模型包含一个源节点S、一个目的节点D和多个中继节点R1,R2,…,Rl。

图5 多中继网络模型

基于RSSI的自适应中继选择算法的工作过程如下:

(1)源节点S发送请求报文RTS0,中继节点Ri(i=1,2,…,l)接收到RTS0后启用定时器T。

(2)如果目的节点D接收到RST0,且链路的RSSI质量较好,则目的节点D以无线通信的方式向所有的节点发送确认报文CTS0,中继节点Ri(i=1,2,…,l)接收到目的节点D的CTS0后取消定时器T。源节点将所要发送的数据通过直连链路直接发送到目的节点D。

(3)如果目的节点D没有收到RST0或者直连链路的RSSI质量较差,且中继节点Ri(i=1,2,…,l)定时时间到未收到目的节点的确认报文CTS0,中继节点以电力线和无线通信双通道发送报文RTS1(包含源节点到中继节点的RSSI)到目的节点D。

(4)目的节点D收到中继节点Ri(i=1,2,…,l)的请求报文RTS1后,首先利用2.2的基于RSSI的信道选择算法,选择出中继节点到目的节点D每条链路的最优通信方式,然后目的节点D从数据包中提取出源节点S到中继节点的链路RSSI以及中继节点到目的节点的RSSI(最优通信方式的RSSI)。

(5)目的节点将各链路的RSSI进行比较,利用最大化最小信噪比准则选出最优的中继节点,如式(1)所示:

i=argmax{min{rssisi,rssiid}}

(1)

式中:i表示中继节点的编号;rssisi为源节点S到中继节点的接收信号强度;rssiid表示中继节点到目的节点D的接收信号强度(电力线和无线信道中较好信道的接收信号强度)。通过上述过程可以完成中继节点及通信方式选择。

(6)目的节点D发送CTS1到Ra(Ra表示选出的最优中继节点),Ra转发CTS1到源节点S,CTS1中包含着中继节点的信息以及中继节点到目的节点D的最优通信方式。S接收到CTS1,分析协议信息,然后发送信息到最优中继节点Ra,Ra以最优的通信方式转发接收到的源节点的数据到目的节点D。

(7)目的节点D接收到消息后,通信任务完成。

4 实验及结果分析

对电力线通信而言,距离大小、用户负载多少、网络拓扑结构都会影响通信质量;而对无线通信而言,距离和障碍物会影响通信质量。本文实验内容包括2个部分,分别为电力/无线混合双通道选择和中继选择,每组实验对通信中的丢包率进行多次测试。

(1)电力/无线混合双通道选择实验

实验内容有3个,即:①源节点只采用无线通信发送数据,发送间隔为5 s,发送次数1 000,在目的节点计算丢包率;②源节点只采用电力线通信发送数据,发送间隔为5 s,发送次数1 000,在目的节点计算丢包率;③源节点只采用自适应电力线/无线混合通信,发送间隔为5 s,发送次数 1 000,在目的节点计算丢包率。实验结果如表1所示,结果表明电力/无线混合通信成功率高于单一的通信方式。

(2)中继节点选择实验

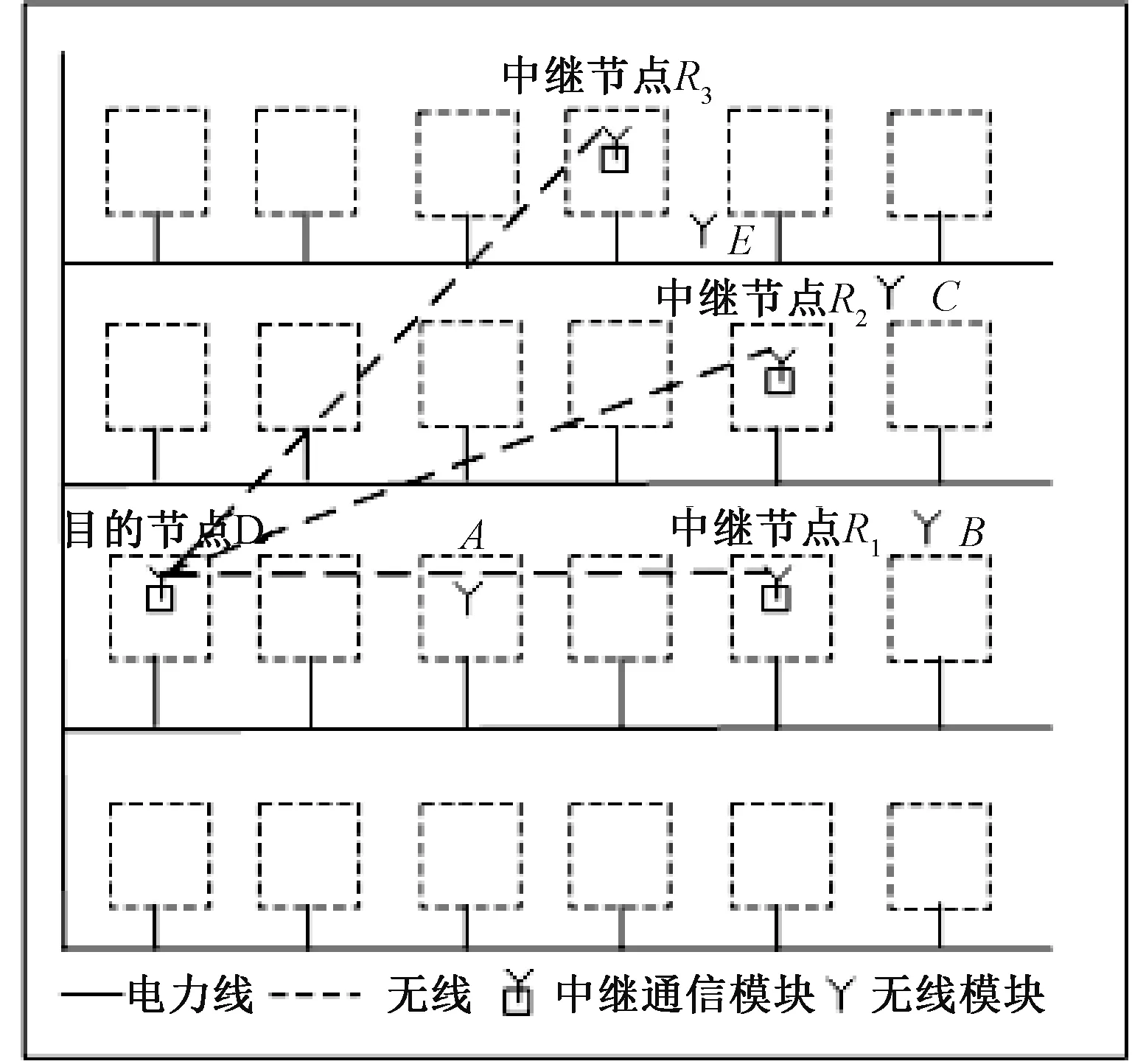

基于图5的测试模型,对确定的自适应中继选择算法进行实验测试,实际测试时配置可能的中继节点3个,即系统由一个源节点S、3个中继节点和一个目的节点D构成。实验中目的节点和3个中继节点位置固定,源节点S为无线通信节点位置不固定,中继算法实验场景如图6所示。分不同时间段进行测试,源节点S的位置可在实验场景图中A、B、C、E处(分别对应试验序号1、2、3、4),源节点S每5 s发送一次数据,共发送 1 000 次。测试结果如表2所示。

表1 通道选择实验结果(丢包率/%)

图6 中继算法实验场景图

实验序号目的节点D收到数据包数据包来源节点及个数源节点S中继节点R1中继节点R2中继节点R3丢包率/%1100092772100299809366200.239950272705180.54993043026870.7

从表2可以看出,目的节点D接收到的数据来自不同的中继节点,当无线节点接近目的节点时,此时直连链路的RSSI较好,大部分数据来自直连链路,少部分来自中继节点R1和R2;当无线节点在B处时,中继R1到目的节点的链路RSSI较好,接收的数据多数来自中继R1,少数来自中继R2;当无线节点在C处时,中继R2到目的节点的链路RSSI较好,接收的数据多数来自中继R2,少数来自中继R1和R3;当无线节点在E处时,中继R3到目的节点的链路RSSI较好,接收的数据多数来自中继R3,少数来自中继R2和R1。基于RSSI的自适应中继选择算法第二种方案能基于RSSI自适应选择中继节点,通信成功率高,当电力线通信信道质量较差时也能保证系统能可靠通信。

5 结论

对于电力远程抄表系统而言,单一通信方式存在局限性,影响抄表成功率。本文采用电力线/无线通信混合组网,首先设计了基于接收信号强度RSSI的自适应混合通信单元模块的软硬件,并设计了中继选择算法,实现了电力线/无线通信信道自适应选择和中继节点选择。测试结果表明,本文基于RSSI的无线/电力线混合通信远程抄表系统能根据通信链路质量自适应选择信道与中继节点,适应性好,可以明显提高远程抄表的通信成功率。

[1]王新刚, 朱彬若, 王梦溪, 等. 提高低压电力用户用电信息采集系统本地通信成功率的探讨[J]. 电测与仪表, 2013, 50(9): 17-20.

[2]祝恩国, 窦健. 用电信息采集系统双向互动功能设计及关键技术[J]. 电力系统自动化, 2015, 39(17): 62-66.

[3]HAN J,CHOI C S,PARK W K,et al.Smart home energy management system including renewable energy based on ZigBee and PLC[J].IEEE Transactions on Consumer Electronics,2014,60(2):198-202.

[4]SALVADORI F,GEHRKE C S,DE OLIVEIRA A C D,et al. Smart grid infrastructure using a hybrid network architecture[J].IEEE Transactions on Smart Grid, 2013,4(3):1630-1639.

[5]张长江, 徐景涛, 王振举, 等. 集中抄表双模通信系统的设计[J]. 电力信息化, 2013, 11(6): 41-45.

[6]李琮琮, 杜艳, 范学忠, 等. 基于阶梯算法的双模异构通信的研究与设计[J]. 电气应用, 2015, 34(17): 118-121.

[7]陈可, 胡晓光, 丁健. 基于自动抄表系统的复费率载波电能表设计及中继算法研究[J]. 电力自动化设备, 2011,31(8):139-143.

[8]陶维青, 陈雄.基于智能中继技术的低压载波自动抄表系统实现[J].电测与仪表,2009,46(5):28-31.

[9]刘朝刚,程锐.浅谈影响基于电力线载波通信远程抄表系统的数据采集完整率的因素[C]//杭州:浙江省电力学会2012年年会优秀论文集, 2012.

[10]孔英会,李建超,陈智雄.一种基于RSSI自适应的双模通信模块设计与实现[J]. 科学技术与工程,2016, 16(23):203-207.

[11]LEE J H,KIM Y H.Diversity relaying for parallel use of power-line and wireless communication networks[J].IEEE Transactions on Power Delivery,2014,29(3):1301-1310.

[12]陈智雄,韩东升,邱丽君.室内无线和电力线双媒质协作通信系统性能研究[J].中国电机工程学报,2017,37(9):2589-2599.

[13]康凯. 协作通信系统中继节点选择策略研究[D]. 北京:北京邮电大学, 2012.

[14]JING Y. A Relay selection scheme for two-way amplify and forward relay networks[C]//(2009).Proceedings of WCSP,2009.

[15]ATAPATTU S,JING Y D,JIANG H,et al.Relay selection schemes and performance analysis approximations for two-way networks[J].IEEE Transactions on Communications,2013,61(3):987-998.