钱穆佚文《墨辩与逻辑》

陈开林

(盐城师范学院 文学院,江苏 盐城 224002)

钱穆(1895~1990),字宾四,江苏无锡人。著名历史学家、思想家、教育家。毕生致力于学术研究,博通四部,著述丰硕。其作品单行出版甚多,后汇编为《钱宾四先生全集》,台北联经出版社1998年刊行。大陆方面,九州出版于2011年亦整理出版了《钱穆先生全集》。先生一生辗转大陆、香港、台湾,单篇文章载于不同时段的各类刊物,尤其是早年的文章,颇为分散,搜罗不易,整理结集难免有所遗漏。对此,学界时有补辑①。

《弘毅月刊》1926年第2卷第4期刊载《墨辩与逻辑》一文[1](P21~26),后又重载《求是学社社刊》1928年第1期。《墨辩与逻辑》乃先生研究墨学的重要成果,极富创见,由于未能编入其论文集及全集,以致学术价值未得彰显。为广其流播,今迻录全文,并对其学术价值加以述说。

一、《墨辩与逻辑》

余既为《墨辩探源》,发明墨家辩经,都为拥护兼爱之说。又念时贤治墨辩者多,喜比附之于西人逻辑。而以余观之,则墨辩之与逻辑决为两事。此而不辨,则墨辩之真相仍不白。故重草此论,以求教于当世治墨辩之君子。

以因明逻辑通墨辩者,自太炎以来,任公、适之、行严皆然。余非谓墨辩之与因明逻辑,其间绝无一二类似之点,然论学者贵能推求其根本精神之所寄,使根本已异,则一二枝叶虽同,终不害其为异物。诸君子之论,用力愈勤,比附愈密,而其失墨家之真者亦愈难辨而愈不可以已也。今不能一一比论,特举其要者详之。

(一)释“争彼”

《经上》:“辩,争彼也。”胡适之《哲学史大纲》谓彼为误字,当作争彼,犹言争驳。章行严驳之,甚是。(见其《墨学谈》《章氏墨学一班》②《墨辩之辩》《墨辩三物辩》诸篇)顾章氏以彼为类西方逻辑之媒辞,作《名学他辩》极论之,用力甚苦,比附甚精,而非墨家之本真也。章氏谓“吾国墨辩固得适用欧州逻辑之思想律与否,乃为根本问题,应先讨论”(《墨辩三物辩》),此语最当。以余观之,岂徒不当以思想律为比附,即三段论法亦墨辩所及。当时墨辩所争,仅在名实之间,逻辑三段、因明三支皆论辞句律贯③。如云“人皆有死,孔子人也,故孔子亦死”,此其为辩乃尽于辞。至如《墨经》所云“或谓之牛,谓之非牛”,此其所辩者不在于辞而在于所指之一物。此而不辨,则墨辩之精神全失矣。惟梁任公解彼为所研究之对象(《校释》六三),则得之,而其论名实则又误,病在于墨辩全部精神未能亲切认定,故尔多此异同也。今不避辞费,重引《经上》全文而释之如次。

《经上》:辩,争彼也。辩胜,当也。

《说》:辩,或谓之牛,谓之非牛,是争彼也。是不俱当。不俱当,必或不当,不若当犬。

经文“彼”字即《说》中“或谓(之)牛,谓(之)非牛”之(之)字,皆指两人所辩之对象,即名言所当之一物。名当于实为胜,名不当于实为负。如有一物(实)或谓之“牛”(名),或谓“非牛”(名),“牛”与“非牛”已有二名,而此一实只当一名,故知二名必不俱当。“不若当犬”者,犬又可以名狗,是一实二名,与牛异也。此本甚明,不待详言,别有《经下》一节可以互证者。

《经下》:谓辩无胜,必不当,说在辩。

《说》:谓所谓,非同也,则异也。同,则或谓之狗,其或谓之犬也;异,则或谓之牛,其或谓之马也。俱无胜,是不辨也。辨也者,或谓之是,或谓之非,当者胜也。

此条论旨循文自见,《经说》“不若当犬”之说,此间论之尤显。

《经下》又云:“知狗而自谓不知犬,过也,说在重。”《说》:“知狗者重知犬过,不重则不过。”《经上》:“同重体合类。”《说》:“二名一实重,同也。”皆可参。

(二)释“彼不可两”及“牛枢非牛”

《经上》:彼,不可两不可也。(梁读谓“两下‘不可’二字衍”,亦通)

《说》:彼凡牛枢,非牛两也,无以非也。

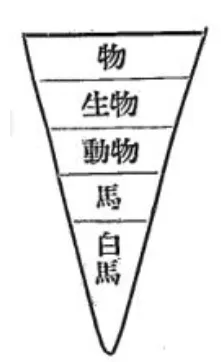

此条本在“辩争彼也”一条之前,先界说彼字,而后继以争彼为辨之说也。彼是一物(实),一物只当一名,故曰“彼不可两”。今有一物,或谓之牛,或谓之马,本无不可。惟既已约定俗成,相谓之牛矣,则不当又别谓之马,故谓之马者为“不可”。所以不可之故,乃在彼之不可两也。故曰“彼不可两不可也”,此乃解说所以有不可之故。辨者即辨其可与不可,故有当否胜负也。《说》云凡“牛枢非牛两也”,“牛枢”二字自来未得其解。孙疑“牛枢”为木名,章以穆勒乌狼香为此,皆非也。穆勒所论在于一辞,(严译本辞作词,今依适之辨,易作辞),辞必兼两名以表一意,而后可以辨其辞意之然否。墨辨所论不在辞而在实,一实不当有两名。今两名争一实,所以辨其名之当否,此其异甚显。枢者,庄子《齐物论》所谓“彼是莫得其偶,谓之道枢,枢始得其环中,以应无穷”之枢,庄子书时与墨辨相通,以之为解,犹胜远攀泰西。枢户,枢也,管子有《枢解》,注“枢者居中”。《淮南·原道》云“经营四隅,还反于枢”,然则枢有居中为本而常转动之义。《正名》所谓“制名之枢要”,今谓此物名牛,即有非牛之名(如马等)与为对偶。牛名只一,非牛之名无穷,而非牛之名本于牛名(如举马为言,则牛名即为非马。非马之名,亦以马为本也)。故牛名为中枢,非牛之名为外环。如下图:

故曰“凡牛④,枢非牛,两也”,凡牛与非牛为两,断不可混为一名,此事无可非难,故曰无以非也。今既牛与非牛(名)为两而彼(实)则为一,以两名争一实,于是有辩,此墨辩之所为辩。其精神在于“名实合”与逻辑三段、因明三支徒致辩于辞句律令者不同,此不可不致意也。

(三)释“白马非马”

“白马非马”,不见于《墨经》,而《小取篇》已有之,是亦墨辨之一端。适之、行严均以欧西逻辑解墨辨,均谓白马非马未为通论(见胡氏《墨子小取篇新诂》及章氏《名学他辨》)。今以释“牛枢非牛枢”明之,则知墨家别自有其论据,不当以逻辑相纠也。

试为图,比较如下:

(逻辑) (墨辩。与“牛枢非牛”同义)

逻辑精神在于因辞推理,故其所严辨在联珠之条贯。如云:

马无角。白马马也。故白马无角。

白马无角一义,自前两辞推出。欲辨其树义之坚脆,即于此三句相承之律令求之。至于墨家之辨则不然。公孙龙之言曰:

求马,黄黑马皆可致。求白马,黄黑马不可致。……故黄黑马一也,可以应有马,而不可以应有白马。是白马之非马审也。(《白马篇》)

此其为辨不在辞之相与,而在名之所当。行严于公孙龙此论为之列式而绳其誖。其式曰:

黄黑马马也,黄黑马非白马,故白马非马。

谓以逻辑之律绳之,誖在大前词不正,以马未尽物于大前提而尽之于断案也,此即逻辑为论,固已甚是。惟衡量一家学说,当先求其持论根据之所在。今公孙龙“白马非马”之论,固非根据于逻辑之三句式如行严之所列也。公孙龙立论最要之点乃在“求”字“应”字,求马与求白马不同,应求马与应求白马不同。今有一人求得白马而以黄马应之,曰白马马也,黄马亦马也,君其得此足矣,岂不为騃者哉。今人有求得墨子书,而应之以陶渊明之集者,曰此均书也,曾何异?白马之为马本此,而谈公孙龙之意本不同于逻辑之三句式者亦明矣。今即以逻辑而论,逻辑论名本有内包外延之别,内包愈小则其外延愈大,外延愈小则其内包亦愈大。如:

此以名之外延论也。故曰白马为小,马为大。即为白马马也。又如:

此以名之内包论也,则白马为大,马为小。即为白马非马。故以名之外延而论,马名可以尽黄黑白马,犹如书名可以尽墨经陶诗;以名之内包而论,则白马非马名所能尽,犹墨经非书名所能尽也。特以逻辑联珠惟重外延,习逻辑者都以白马为马,墨经为书,而忘其尚有内包之一面。此公孙龙“白马非马”之论,未可援逻辑以为讥也。

适之之论则谓非字作不是解,则白马不是马为诡辞。其实,非字当用异于二字。如用白马异于马,则无谓之争可息。不知“异于”“不是”初亦无辨,今设适之忽需墨经,仆人以陶诗进,适之决曰不是,不云异于矣。且如前引三句:

马无角,白马马也,故白马无角。

此岂可云白马异于马者?信知白马异于马,与白马不是马,正如二五之与一十,最多亦不过为五十步之与百步,未必“异于”为是,“不是”为非也。且《小取》篇明言之曰“白马马也”,则墨家并非定言“白马非马”,自其外延为论,则“白马马也”是矣;自其内包为论,则“白马非马”是矣。故曰“夫物或乃是而然,或乃是而不然,或一周而一不周,或一是而一非也”。

今试以“白马非马”之论反拟之于辨为“争彼”之说,则更可以证墨家理论之一贯者。彼即是其人所求之实。《经上》云“举,名实也,《说》):举,告之以名举彼实也”(按此可证彼训实)。《小取篇》云“以名举实”,《经说上》云“所以谓,名也。所谓,实也。”求白马者先存所欲求之实,然后举名以表其意。今其人云我欲白马,则应者以白马至。使仅云我欲马,则应者或以黄黑马至。而其人所求,实为白马。然则马与白马二名争于其所求之一实,举名而当于其实者胜,不当者负,则马与白马不可无辨,而其所争则在其人所求之实也。余所谓墨辨精神在于名实之间者如此。

任公《校释》于“举名实也”一条,释名为表词,实为主词(页二四),亦误以逻辑之论辞者例墨辨之论名也。适之《小取篇新诂》解此则不误(《文存》卷二页三八)。

然则墨辨之所谓辨者,实非能如逻辑之藉联珠以推理,仅仅用名言相告知而已也。或者骤见吾说殆将生疑,疑夫墨辨之价值或从此而低减,然而治学者贵先求其真,不当逆揣其价也。今本此意,则知驳诘公孙龙“白马非马”之谊者,不当从联珠律令,以彼持论根据不在此也。昔人有讥“白马非马”之论者,其言曰:

儿说,宋人善辨者也。持白马非马也,服齐稷下之辨者。乘白马而过关,则顾白马之赋。故藉之虚辞则能胜一国,考实按形则不能胜于一人。

以此送难乃为争锋相对者矣。何者?墨者立论,本亦在考实按形之间也。然此犹不足以难墨者。盖墨者本非专言“白马非马”。求白马则不得以马应,关吏赋马则白马固预其列也。《小取篇》明言之曰“白马,马也。乘白马,乘马也”,则乘白马而过关者何为不顾乘马之赋。

《经下》有一条论此极明析:

《经下》:推类之难,说在名之大小。(旧脱一名字,依孙说添入。然疑不添亦可通。之、其通用,犹云说在其大小也)。

《说》:谓四足兽与牛马异,物尽异,大小也。此然是必然,则俱为靡。

四足兽与牛马异者,犹云马与白马不同,即“白马非马”之说也。牛马均是四足之兽,而云四足兽与牛马异,因继之云物尽异,则不徒四足兽与牛马异,白马亦与马异矣。所以异者则在其类之大小也(类之大小即上论内包外延之分),故曰“推类之难,说在其大小”。墨者既云“白马马也”,又云“白马非马”;既云“万物毕同”,又云“万物毕异”。今苟谓“此然是必然”,如先言白马为马,则无论何处不得更云白马非马。如此“则俱为靡败而已”,正名辨当之学无所施也。(任公、适之解此条俱未是。)(《校释》页九十三、《文存》二页五十六)

(不知苟如此图类推,尽是西人逻辑专重外延之成法,与墨辩所谓类者不同。)

《小取》:言多方殊类。

《大取》:夫言以类行者也,而不明于其类,则必困矣。

《非攻》:子未察夫吾言之类也。

大抵墨者言类,乃为言类而非物类。何云物类?如适之所举图说是也。何云言类?如吾言四足兽,则牛马与四足兽为类;吾言牛马,则四足兽与牛马为不类是也。又如吾言乘马则白马与黄黑马为类,吾言求白马则白马与黄黑马不为类是也。故曰“言多方殊类”也。不然则牛马四足兽类,四足兽为物类,一言而定,复何多方殊类之有。

《经下》止,类以行之,说在同。

《说》止,彼以此其然也。说是其然也。我以此其不然也。疑是其然也。

此条即“此然是必然,则俱为靡”之义。《经说上》亦云“彼举然者,以为此其然也”,则举不然者而问之。任公云论事之蔽莫甚于仅见其一面而不见其他面。彼举其然者,我举其不然者,而问之则能正其失也。任公破止为正盖误,而大义则得之。墨家白马非马之论,即举其不然者耳。

二、《墨辩与逻辑》的学术价值

墨家为先秦显学,孟子说“杨朱、墨翟之言盈天下。天下之言,不归杨则归墨”[2](P456),韩非子也说“世之显学,儒墨也”[3](P456),足见其影响之大。《庄子·天下》作为评鸷先秦学术的重要文献,首先评论亦是墨家[4](P325),其影响据此也可窥一斑。然而,由于墨家组织自身的缺陷、墨家理论的不切实际、墨家团体的分裂、儒家正统地位的奠定等诸多因素的制约,墨家地位逐渐式微,在后世隐而不彰。即就《墨子》,较之其他子书而言,则备受冷落,诚如俞樾所言“乃唐以来,韩昌黎外无一人能知墨子者,传诵既少,注释亦稀”[5](P1)。孙诒让亦指出“墨子既不合于儒术,孟、荀、董无心、孔子鱼之伦咸排诘之。汉晋已降,其学几绝。而书仅存,而治之者殊尟”,以致其书“脱误尤不可校”“无由通其读”[5](P2)。清代学者研习诸子甚勤,并导致了诸子学的兴起。由于《墨子》内容丰富,加之《墨经》富含科技性和逻辑性,在比附西方近代科技知识和西方传统逻辑的背景下,备受青睐,相关研究成果日渐丰富,涉及到版本考订、文字校勘、词义训释、文意阐释等方面,并出现了孙诒让《墨子间诂》之类的专书。但遗留的问题仍然不少。对此,民国学者又多有发挥,并涌现了一大批的研治墨学的学者和专书,涵盖了墨学的各个领域,形成了墨学的繁荣局面。

作为一代通人,钱先生治学博及四部。就子部而言,即撰有大量的专著、论文,涉及到孔子、孟子、老子、庄子、墨子、惠施、公孙龙等,既有文本的考证、生平的抉发,又有文章的推敲、义理的诠释。关于墨子,钱先生多有论列。1929年,写成《墨子》一书,自称“有些自己的创见,极想努力地给同时或以往的学者解决一些墨学里纠纷的问题”[6](P1)。《先秦诸子系年》中有八篇文章⑤,偏重墨子生平史实的抉发;《中国思想史》第八节、《五华书院中国思想史六讲》第四讲均是专论墨子思想,偏重思想的总结。《中国思想史论丛》第二册里面收录多篇论文,主要涉及到《墨辩》等问题。总之,钱先生有关墨学的研究成果极为丰硕。

关于先生研治墨学的经历,在其晚年所著《师友杂忆》中偶有提及,今不避繁琐,加以引录,以期明了其治学历程。

《师友杂忆》之四《私立鸿模学校与无锡县立第四高等小学》载:

又余购得浙江官书局本二十二子,依次读之,至《墨子》,开卷即觉有错误。心大疑,意谓官书局本不应有误。又见此书校注者乃毕沅,此人为清代大儒,不应不知其误,置而不问。姑再读之,错误续出,几乎逐页皆有。益大疑,遂奋笔从开始起逐条举出其错误处,加以改正,取名《读墨闇解》。积数日,所举已多,心滋增疑。《墨子》乃先秦古籍,迄今越两千年,何竟无人发见其书中错误,必当有人讨论及此。而学校同事中无人可问。试翻商务印书馆之辞源,于墨子下,竟得《墨子间诂》一条。读之,正余所欲知。然又疑书肆中不知有此书否,即作函寄无锡书肆询问。翌日,航船送来一书包,拆视赫然即孙冶让之《墨子间诂》。开卷急读,凡余所疑,孙书均已列举,更多余所不知疑者。至其改定错误处,则必有明证确据,取材渊博。回视余之《闇解》,乃如初生婴儿对七八十老人,差距太远。自念余之孤陋幼稚,乃亦自居于读书人之列,岂不可笑可耻。于是于孙书逐字逐句细读,不敢丝毫忽过。余之游情于清代乾嘉以来校勘考据训诂学之藩篱,盖自孙氏此书始。惟清儒多自经学入,余则转自子部入,此则其异也。然余读孙书至墨经一部分,又觉其所解释有未尽惬意者。盖余前在水渠读严译穆勒《名学》,于此方面亦略有悟入。乃不禁又奋笔从《读墨闇解》改写《墨经闇解》。逐条改写孙解之未惬意者。然孙解虽未惬意,正解亦非急切可得。乃逐条写墨书原文纳衣袋中,一人郊野散步,随手从衣袋中取一条出,随步随思。思未得,又易一条思之。积久乃得数十条,是为余写《论语文解》后第二部有意之撰述。然其时余已严定规律,每日必读新书,必求能日知其所无。架上书尚多未读,心中欲读书更无尽。不欲为此一端自限,妨余前进之程,乃终未敢恣情于此,勒成一书。惟此《墨经闇解》与《读墨闇解》之两稿,则常存行箧中,至今未忍抛弃。偶一检阅,当时孤陋幼稚独学无友之艰苦情况,犹涌现心头。既以自惭,亦以自奋。余之终幸得免于孤陋幼稚之境者,纵不足以自满,亦可得以自慰也。及数年后,得读章太炎梁任公胡适之诸人书,乃知墨学竟成为当代一时之显学,孙书特其嚆矢。而余亦终于写出许多有关古名家墨经及惠施公孙龙诸人之论文,今俱已收集于近编《中国学术思想史论丛》之第二册。其先肇端,实在梅村此时也。[7](P92~93)

《师友杂忆》之七《无锡江苏省立第三师范》载:

余在三师时,又值奉天军南下与孙传芳军冲突。余家在乡间亦遭劫。余居乡偶成《公孙龙子解》一小书,特以消遣忘忧。是为余在梅村县四成《墨经闇解》后之继续工作。后足成为《惠施公孙龙》一册,亦由商务出版。今所能记忆者仅此。[7](P133)

无锡县立第四高等小学建立于1914年暑期,华澄波任校长,邀钱先生兄弟同往。1919年秋,钱先生转入后宅镇泰伯市立第一初级小学校任校长之职。据此,钱先生接触并研究《墨子》即在此一时段。1923~1927年,钱先生任教于无锡江苏省立第三师范,《墨辩与逻辑》一文即写于此时。此时,先生研究《墨子》已逾数载,距离专著《墨子》写成,尚有三年。此文是先生墨学研究历程中的重要环节,意义重大。大体而言,其学术价值表现为以下三个方面:

(一)循名责实,纠正学界比附之风。郑杰文总结近百年来的《墨辩》研究时指出,“1912年~1948年的《墨辩》整理与研究成果丰硕”[8](P383),但是在方法上存在不当之处。正如粱启超《墨经通解序》中所说:“近人或以经文全部,与印之因明、欧之逻辑同视,子武(即《墨经通解》著者张其煌)以为《经上》言辩不过十条,《经下》称是,《经说》虽往往应用辩术,然并非以释辩为主。若事事以因明、逻辑相傅会,或反有削趾适履之虞。”[9](P382)然而,言易行难,梁先生自己也犯有这种毛病。钱先生开篇即指出:“念时贤治墨辩者多,喜比附之于西人逻辑。而以余观之,则墨辩之与逻辑决为两事。此而不辨,则墨辩之真相仍不白。故重草此论,以求教于当世治墨辩之君子。”开宗明义指出墨辩与逻辑为两事,不可混为一谈,这也是文章宗旨之所在。

(二)考文释义,驳正学界纷争之言论。此一时期,关于《墨辩》的成果颇多,并引起了较大的学术讨论,诸如章太炎、梁启超、章士钊、胡适等人均参与其中,众说纷纭,莫衷一是。文中对梁启超《墨经校释》、胡氏《中国哲学史大纲》《墨子小取篇新诂》、章士钊《名学他辨》《墨辩三物辩》等均有平议,善者从之,不善者辨之。钱先生早年治学,秉承清代乾嘉考据方法,沉潜载籍,卓有成就。因此,不仅从《墨子》书中上下文出发,同时援引其他典籍参互考订。再辅以西方名学诸书,探赜索隐,求得新解。学术之道,本来就是“多歧为贵,不取苟同”,这样才能促进其发展。钱先生文中所言是否为正解,尚可另作讨论,但通过这些文字,一方面展现了钱先生知识广博,密切关注学界动态,同时也显示了独立思考、不盲从权威的态度和非凡的学术识力。

(三)推陈出新,补充学术总结之材料。郑杰文《中国墨学通史》总结近百年来的《墨子》整理与墨学研究成果,分为“《墨子》整理”“《墨辩》研究”“墨学史研究”“墨家社会学说研究”四类,爬梳载籍,颇为完备。然而,囿于资料的分散,尚有遗珠之憾。《中国墨学通史》于“墨学史研究”中专列一节,介绍钱穆《墨子》。另外,附录二《中国墨学论文目录》中,1924年录钱穆《<墨辩>探源》,1933年录钱穆《墨子生卒年代》《许行为墨子再传弟子考》,1935年录与忘《谭戒甫<墨经易解>》、钱穆《<墨辩>碎诂》。而于“《墨辩》研究”中竟未提及钱穆,仅在介绍谭戒甫《墨辩发微》时提及与忘的二篇文章:《墨经易解》书评、《答谭戒甫先生》[8](P450)。与忘即是钱穆,然而郑杰文先生似乎不知道这一点。实际上,钱先生撰有多篇关于《墨辩》的文章,如《推止篇》《名墨訾应辨》《再辨名墨訾应》等,《墨辩与逻辑》亦属此一类型。这些材料可补《中国墨学通史》之未备。学界在梳理墨学文献时,不应该忽略钱先生的成果。

《墨辩与逻辑》这篇佚文的发见,一方面能够使钱先生的全集能够更加完整,也为研究钱先生的诸子学思想提供了新的材料,同时也丰富了民国时期的学术谱系。另外,作为钱穆早年的一篇学术论文,通过与他其他时段所撰述的诸子学著作相比,也可发现钱先生的学术发展历程,限于文章篇幅,有待另文陈述。

注释

①刘桂秋《新发现的钱穆佚文<与子泉宗长书>》,《江南论坛》 2005年第4期,第58~59页;赵灿鹏《钱穆早年的几篇佚文》,《读书》2010年第3期 ,第128~129页;李秀伟《钱穆先生佚文六则》,《古籍整理研究学刊》,2015年第5期,第58~60页;楼培《浙大抗战西迁时期钱穆佚函一通》,《浙江大学学报》2016年第1期,第158页;陈开林《钱穆佚文<我国的边疆与国防>》,《图书馆工作》2016年第2期,第67~72页;陈开林《钱穆佚文<对于章太炎学术的一个看法>——兼论钱穆对章太炎评价之转变》,《图书馆工作》,2016年第3期,第68~72页;陈开林《钱穆佚文<废除学校记分考试议>》,《图书馆工作》2016年第4期,第65~70页;陈开林《钱穆佚文<荀子篇节考>》,《临沂大学学报》2016年第4期,第30~35页;陈开林《钱穆佚文<秦人焚书坑儒本诸荀韩为先秦学术中绝之关捩论>》,《临沂大学学报》2017年第1期,第24~35页;陈开林《钱穆佚文辑补四篇》,《湖州师范学院学报》2017年第2期,第21~28页.

② 按:当作《章氏墨学一斑》,作于1923年11月11日,原载《新闻报》.

③ 按:下文第二节中有“其精神在于‘名实合’与逻辑三段、因明三支徒致辩于辞句律令者不同”,故此句“贯”当为“令”之误.

④ 按:原文于“牛”下有小字号“句”字,说明钱先生是如此断句.

⑤ 分别为:《墨子生卒考》《墨翟非姓墨墨为刑徒之称考》《孟子墨子摩顶放踵利天下为之解》《庄子儒缓墨翟释义》《墨子止楚攻宋考》《墨子游齐考》《墨子游楚鲁阳考》《墨子弟子通考》.

[1]钱穆.墨辩与逻辑[J].弘毅月刊,1926:2(4).

[2]焦循.孟子正义[M].北京:中华书局,1987.

[3]王先慎.韩非子集解[M].北京:中华书局,1998.

[4]罗勉道.南华真经循本[M].北京:中华书局,2016.

[5]孙诒让.墨子间诂[M].北京:中华书局,1986.

[6]钱穆.墨子[M].北京:九州出版社,2011.

[7]钱穆.师友杂忆[M].北京:三联书店,2005.

[8]郑杰文.中国墨学通史[M].北京:人民出版社,2006.

[9]梁启超.梁启超论诸子百家[M].北京:商务印书馆,2012.