三碗咸烧白

李孟苏

我很庆幸自己在童年时就品尝过如此丰富的中国食物和食材,它们的味道、气味、口感在异国他乡有效地触发了我情感和情绪的深层记忆。人人都有“故乡的味道”,我知道我们家祖孙三代做的三个菜谱的咸烧白并没有什么不寻常之处,但它确确实实成了我“回去”的一条路。

第一个菜谱:少不了宜宾芽菜

至今仍认为只有六岁那年的春节才叫过年,之后的每一个春节不过是农历正月初一,是日历上一个日期而已。

我六岁那年,也就是1978年,我父母的两地分居问题终于解决了,这一年的夏天,我妈妈将带着我和妹妹把家搬到我爸服役的北方。我妈是“文革”前的大学生,四川师大毕业后被分配到宜宾郊区一所中学教语文。她和我爸都是重庆江津人,中学同学,我爸则在高三那年招飞入伍。1971年他们结婚,婚后先后生下我们姊妹俩,一直分居两地。我爸四年才有一次探亲假。

于是,1978年的春节,亲戚们都赶回外公家,有为我们送行的意思。连我爸和云南的大舅舅一家都回来了。大舅舅是我妈的大哥,上世纪50年代中专毕业后,响应号召到云南支援边疆建设,在那里立业安家,扎根了。云南和重庆从地理上都属西南地区,但舅舅要回趟老家,也是翻山涉水,舟车劳顿好几天,加上旅费不赀,因此并不常回乡。这一年的春节,成为我们家族史上成员聚齐得最全的一年。

我的外公,是一个厨师。一辈子剃光头、包长帕子,后来与时俱进,春秋时节包头上戴解放帽,冬天换成雷锋帽;一辈子穿蓝色长衫,仿佛李颉人《死水微澜》里的四川男人。他中年丧妻,一辈子都很瘦,一辈子沉默寡言。

他生于1908年,是贫寒家庭的孩子。贫苦之家的窘迫历来都相差无多,外公也没有可能接受新式教育,充其量只读了几年私塾,就早早出去学厨师手艺。出徒后,没有本钱租赁房子开饭馆,只能挑着食担沿街叫卖,一步一步,一碗一碗,他慢慢积攒起薄产,有了自己的店面,娶了妻,生养了七个子女,还供养了两个兄弟。其中一个兄弟在重庆大轰炸中受到惊吓,不肯再出去做活路找钱;替另一个兄弟娶了堂客。這个弟媳妇是地主家的老小姐,脾气非常古怪,以至于一直待字闺中;娶进门后小姐没有生育,和丈夫一辈子靠大伯哥供养,但脾气仍是大的,架子不倒。我见过晚年的她,叫她姑婆,外公家做好了饭,我给她送去,她一听到有人进门就开始生气,嘟嘟囔囔发着牢骚。南方的老屋子光线不好,长年布满阴影,一个老得不知道多大年龄的太婆躲在老式架子床的蓝印花布蚊帐里厉声叱骂,对一个小孩子来说,踏进这间屋子就像走入《罗斯玛丽的婴儿》般的噩梦。我每每害怕得把食篮往桌子上一墩,扭身就往外跑,所以一直不知道她长什么样。

遗憾的是,我和外公相处的时日并不多,他的手艺尝到的也不多。等我长到懂得品尝食物滋味的年龄,他已经老了,体力衰弱,味觉退化,手也没有了力量,掂不动炒锅,只能勉强做些简单的家常菜了。

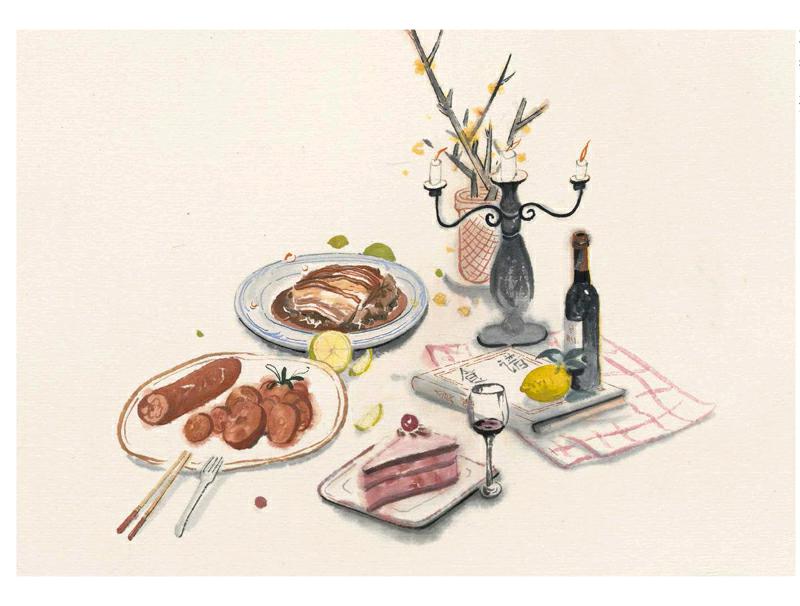

但那一年的春节团年饭,外公精心做了安排。川渝两地不兴在除夕夜吃年夜饭,过年最正式的是大年初一中午的家宴。初一早上吃汤圆。看川菜美食评论家车辐先生的考证,川渝两地的宴席基本上有九大样菜:“大杂烩、红烧肉、姜汁鸡、烩酥肉、烩明笋、粉蒸肉、咸烧白、夹沙肉、蒸肘子。基本上是这九样,当然也可以从中抽扯变化,如变炒腰肝之类。”川菜宴席最早摆在田坝子头,所以又称田席,进入城市后菜式、做法也有了变革和进步。重庆一带因为靠近长江,水产丰富,席面上会有鱼。团年饭基本也是如此安排。

据亲戚们回忆,外公家的团年饭除了凉菜、汤、甜品,也有九道热菜,能清晰回忆起来的菜有咸烧白、夹沙肉、黄烩酥肉、爆腰花、豆瓣鲶鱼。这条鲶鱼我印象极为深刻。它不是普通鲶鱼,而是长江里野生的河鲶,江津一带的方言称之为“鲶巴朗”。这种鱼价格比普通鱼贵好几倍,外公斥巨资在渔民的船上买回它,放在屋前的石头洗衣池里,引来过路人围观,啧啧称赞,都说这么大的鲶巴朗实在少见。它弯着身子躺在洗衣池里,那个洗衣池可以躺下一个四五岁的孩子;两根长胡子翘着,还有两根短胡子耷拉着,眼睛还睁着,这种鱼生性凶猛,此刻散发出外强中干的颓丧。突然有人爆出大笑,快言快语地说:“你们看鲶巴朗像不像幺幺?”幺幺是我的表弟,在他家里排行老小,四川话称最小的孩子是“幺儿”。幺幺圆头圆脑,小圆眼睛,圆嘴巴有点儿瘪,神态憨萌;众人眼神齐刷刷瞅过去,纷纷说,耶!硬是像嗦。四岁的幺幺不明白大家在说什么,但是感觉到欢乐的气氛与他有关,傻傻地跟着笑。

外公家的房子很独特,修在两山之间,是一座纯木质吊脚楼。一楼是厨房和储藏间,客堂和卧室都在二楼。客堂的一面正对长江,只安了半人高的栏杆,没有装窗户,夏季江风吹来非常凉爽,冬天好像也没有谁抱怨冷。

吃饭在二楼客堂。团年饭的餐桌上摆了全套景德镇玲珑瓷餐具,大碗里的咸烧白,也就是扣肉,一定不是我第一次吃到,但却是我第一次对这道菜有印象。那时我挑嘴得厉害,除了甜食别的食物基本不吃,烧白蒸得极软却不烂,咸香微甜,让一个挑食的孩子心里第一次感受到狂喜:怎么有这样好吃的东西啊!是最爱我的外公做的。

第二个菜谱:自家腌制的雪里蕻

带着绵长的回味,我们去了北方,在一个三线工厂安了家。工厂从南方迁来,大部分职工和家属是随迁来的湖南人,还有抽调和分配来的技术人员、招工返城的知青,全国各地哪儿的人都有。这个工厂算移民社区,很少见到老年人,家庭结构普遍是一对双职工夫妻带两个以上的孩子,就是所谓的核心家庭。移民社会人情味淡薄,厂里又配备了完善的后勤系统,甚至有育婴室接收出生57天以上的婴儿,让休完56天产假的女职工安心上班,育婴室贴心地设在厂区,以方便哺乳期职工喂奶。生活在这样的环境中,邻里之间也就少了来往走动的需求,大家关系再好,也很难密切到几个家庭聚餐的程度。

在北方的第一个春节,以及接下来的一个个春节,只是一家四口,冷冷清清。北地冬天物产匮乏,春节团年饭要端出九大碗实在不易,如果就地取材,咸烧白倒是最适宜的一道体面菜。这道菜只用得着猪肉和芽菜,猪肉好买,雪里蕻也是当地一种经济蔬菜,于是一入冬我妈就开始做准备——腌雪里蕻。

在四川,蒸烧白用宜宾芽菜,天经地义。宜宾芽菜用的是小叶芥菜,四川人叫它青菜,种植历史悠久,清嘉庆《叙州府志·物产》中已有记载:“葱韭蒜白菜青菜蔓菁各厅县志皆有。”将青菜的嫩茎划成丝,制成酱菜,则不过百年历史。腌制好的芽菜分咸芽菜和甜芽菜两种,江津附近的永川出咸芽菜,宜宾产的是甜芽菜,不管甜咸,外公家常备,吊高汤、炒肉臊子、拌面、炒剩饭,即是调味料又是下饭菜,灶头离不了它。做咸烧白则一定要用甜芽菜。

雪里蕻是芥菜的一个变种,腌雪里蕻菜梗、菜叶都用,不同于芽菜取茎,权且可做芽菜的替代品。晚秋时节买回新鲜雪里蕻,妈妈喊上我,教我辨识老茎老叶,掰掉它们,只留下嫩的茎叶,洗干净后挂在绳子上晾晒三五天时间。那几天,每到傍晚,母女就抬着大盆去收雪里蕻,第二天清晨再晾出去。一待茎叶被晒得柔软发蔫,便取下来放在大盆中,加盐揉搓,让蔬菜出汁,此时加入粗盐、花椒面拌匀,装入干净的土布袋里,扎紧袋口,拿干净的石头压在袋子上。腌制七天后,取出来晾晒一天,再放入蒸笼中蒸透,再晾干。反复蒸、晒两次,北方冬天干燥晴朗,如果不下雪,几乎天天出太阳,晒雪里蕻比阴雨绵绵的四川效率高多了。

再把雪里蕻几根一把地缠好,装进专用的坛子里,用干净的干稻草把坛子口塞紧。是的,干稻草。从四川搬家过来的时候,我妈不仅运来了南方人家里用的四柱床,还带了许多稻草,她说稻草铺在床铺下睡觉舒服安稳。这大概是她的乡愁吧。

封了口的坛子口朝下、底朝天,倒置着放在水盆里,加水没过坛子口,发酵半个月就可以食用了。我妈做的腌雪里蕻和隔壁上海邻居做的完全不一样,他们做出来的雪里蕻绿莹莹,有汤水,长大后才知道那就是雪菜,而妈妈是按重庆盐菜的做法腌的,干干爽爽。捡出一束腌雪里蕻,洗净切碎,铺在飞了水、又炸了肉皮的三线肉上面,上锅蒸熟,反扣过来,便是咸烧白。

我家的扣肉迅速有了知名度,加上妈妈又是做家宴的好手,常被她的北方籍女友们请至家中,做一两个隆重的菜肴待客,其中必定有烧白。

春节,我们这个核心家庭没有亲戚可以走动、互相宴请,我的家族记忆到六岁那年戛然而止,团年饭也没有了家族聚会的仪式感。爸爸常常会请他的川渝同乡同事在大年初二或初三到家里来吃饭,这些同事要么是单身,要么家属在老家。张罗家宴的自然是我妈。她是大家庭的长女,照顾弟妹,为父母分担家务自然是她成长教育中最重要的部分。她也练出了烹饪手艺,还有分享的美德。妈妈操持的家宴少不了烧白、回锅肉、荔枝肉丝、红烧带鱼、粉蒸肉、凉拌皮蛋、红烧肉焖大虾干、排骨芋头汤,有时居然还有大蒜烧泥鳅、酥焖鲫鱼。彼时肉蛋油等食品还是限额供应,需要用票证购买,记忆中冬天的餐桌上总是断不了大白菜炒肉丝,肉丝是零星的,等妈妈上桌,肉丝已经被我和妹妹挑拣光了。我总是很惊愕妈妈是如何变出这样一大桌佳肴的,又怎么会慷慨地将自己都舍不得吃的美食端给客人尽情享用?

多年后,看到中国台湾作家王宣一的一句话:“平常,是最恒久的思念。”突然醒悟,当年父母家摆满盘碗的餐桌,正寄托了异乡人对温暖、安全、失去的故乡生活的怀恋和想象。在惊诧成人们的生存智慧之余,又暗自担忧,不知道自己长大后该从何处找寻食物,做不出过年、待客的菜肴可如何是好!心中充满对食物的焦虑。每一次吃到咸烧白,咸香甘甜的味道刺激了我的童年记忆,分外怀念外公家,想起那个大家族聚会的画面。即使年纪小,也懂得回憶是徒劳,我再也不可能回到物产丰富、穿漂亮的毛线喇叭裤就可以过冬的天府之国。

第三个菜谱:梅菜产自万里之外的惠州

在一座聚集了全国各地移民的工厂里长大,我倒是比中国大多数人提前体验到了后工业时代疏离的人际关系。久而久之,我对年节之事变得淡漠,甚至不以为然。可能是想用淡漠来做思乡病的解药吧。

当我沉浸在咸烧白赋予的童年味觉记忆里,便暂时逃离了成年人的责任和焦虑。对六岁的孩子来说,仅仅因为餐桌上受到特殊关照这一点,就可以让团年饭成为此生难忘的经历。何况在亲戚长辈们的宠爱下,这个孩子还得到了放纵,哪怕只是暂时的。我清醒地知道自己理想化地重新定义了童年时的食物记忆,不自觉地抹去了给我留下极为惊骇记忆的食物。

但是,亲情与食物紧密联系在一起,让我左右半脑各有一个的海马区产生更强大的记忆,释放出更美好的回忆。这让我在英国过春节时也执着地要做出咸烧白。在英国先后住在斯特灵、爱丁堡、约克,那时这三个城市都没有中国超市,只能坐火车到邻近的更有商业气息的城市购买中国食品。

英国的中国超市,不管大小,基本上都是早年来的香港移民开的,货物也以粤式风味为主。当我看到惠州梅菜,而且有甜梅菜、咸梅菜两种,小小地狂喜了一下。惠州梅菜采用当地特有的蔬菜——梅菜(陈梦因先生在《食经》里称,惠州梅菜是像芥菜一类的麻菜)腌制,方法与重庆盐菜的做法相似,味道也接近我妈妈用雪里蕻腌的盐菜,用它蒸烧白不会错。咸梅菜松脆爽口,甜梅菜偏绵软,都可以用来做烧白,据广东朋友说,扣肉口感丰腴,惠州人做梅菜扣肉一般用咸梅菜,取其爽脆。

相对于牛羊肉,猪肉在英国售价较低,齐整漂亮的五花肉两条并列摆在保鲜盒里,所费不多就能买到。有一年除夕蒸好烧白,翻扣到大碗里后,我竟然能给它围上两条芥蓝。头一天去超市买菜,竟然看到有芥蓝卖,还赶上打折。英国超市里,历来是土豆品种多过所有蔬菜种类,有一次看到一根皱巴巴的白萝卜,如获至宝,收银的中年女士好奇且认真地问我这是什么菜,怎么吃?虽然两条芥蓝装成一盒折后仍贵至1镑29便士(当时折合人民币约19元),仍怀着“明天不就过年了嘛,该吃点好东西”的心情,兴冲冲拾起一盒。走了几步回过神,决定再去取两盒,却见冷柜里十几盒芥蓝全部消失,一对说粤语,带一双儿女的中国夫妇把它们齐刷刷扫进了购物车。

除了中国朋友,也有英国人、澳大利亚人、德国人吃过我做的烧白。其中一个英国小伙子叫本,家在苏格兰海港小城,他拘谨地坐在我家餐桌前,两手不知该往哪里放。我说这道蒸猪肉菜是我妈妈教我的,他说,他妈妈在他很小的时候就去世了,爸爸独自带大了他和弟弟。以我对英国人的了解,他大概常以三明治、用微波炉“叮”一下就能吃的冷冻食品果腹吧。我不知道该怎么安慰他。

我很庆幸自己在童年时就品尝过如此丰富的中国食物和食材,它们的味道、气味、口感在异国他乡有效触发了我情感和情绪的深层记忆。人人都有“故乡的味道”,我知道我们家祖孙三代做的三个菜谱的咸烧白并没有什么不寻常之处,但它确确实实成了我“回去”的一条路。

——雪里蕻