近代“笔受”译员群体探析*

——以江南制造局翻译馆为中心的考察

齐 君

(山东工商学院马克思主义学院,山东烟台264005)

在晚清翻译高潮中,由于大部分传教士中文水平不高,而中国译员则几无通晓西语者,“西译中述”译书模式遂大行其道。其中,作为“笔受”的中国译员作用不可小觑。如果没有他们的辅助,西学东渐不可能形成如火如荼的浪潮,西学亦不能顺利地被国人接受。事实上,史学界关于晚清翻译史的成果较多,而关于“西译中述”史及作为“笔受”的中国译员研究则所涉较少,其成员构成、译书事功亦语焉不详。①关于近代“西译中述”研究,学界成果主要有于醒民:《近代来华基督教传教士译著中的代笔问题》,《社会科学研究》1985年第4期;王先明:《“合中西为一法”——近代中国早期西学著作的译述及其历史特征》,《山西大学学报》(哲学社会科学版)2000年第4期;杨代春:《华人编辑与〈万国公报〉》,《湖南大学学报》(社会科学版)2008年第6期;王扬宗:《〈格致汇编〉之中国编辑者考》,《史林》2011年第2期,等文。鉴于此,本文拟围绕晚清最大的官办译书机构——江南制造局翻译馆展开考察,钩稽爬梳相关史料,对馆内的“笔受”译员群体情况进行探析,以就教于方家。

一、“忧世俊英”——“笔受”译员群体的构成

从翻译学的角度来讲,“西译中述”属于口译加笔述的互存式合译,是中国翻译史、西学东渐史上的一种重要翻译手段。所谓“西译中述”,即由中西译者合作,西人口授(亦称“口述”或“口译”),中士笔受(亦称“笔录”或“润色”)。1868年6月,江南制造局翻译馆正式创办,以“西译中述”模式译书,先后延聘中西译员63人。其中,中国译员54名,分别担任“口述”“笔受”和“独立译书”三种角色,以“笔受”译员最多,有36人,占中国译员总数的61%(如下页表 1)。

需要指出的是,部分“笔受”译者在笔录工作外还从事其他工作,如钟天纬、王汝驭、郑昌棪等人曾分别担任“口述”“笔受”与“独立译书”三种角色,瞿昂来担任“同译”“笔受”两种角色,徐家宝、李岳衡等在与西士合译之后亦独立译书。同时,大多数“笔受”人员都参与了翻译馆所译西书的“校对”工作,其文学功底和专业素养为译著内容的可读性与质量提供了保障。

作为最早系统接触、翻译西书的近代知识分子,“笔受”译员在入馆方式、地域、出身等方面,既有共性,亦有差异。

(一)入馆时间及方式考察

在江南制造局翻译馆的历史上(自1868年建立至1912年停办),通过对笔受译员入馆时间的考察,可分为三个时期(如下页表2)。

表1:江南制造局翻译馆“笔受”人员及译述情况① 该表中所收录的书籍仅为江南制造局刊印书籍,译而未印者及他处刊印者不在其列。

表2:翻译馆“笔受”译员入馆时间表

表2显示了翻译馆不同阶段译员数量的变化,数字的背后代表了晚清不同时期的政治、文化及思想等方面的变化,值得深究。

建馆初期(1868~1869年),馆内仅有“笔受”译员五人(徐寿、徐建寅、华蘅芳、王德均与李善兰),与所聘传教士“均在学馆楼上居住”。①陈正青整理:《广方言馆全案》,上海:上海古籍出版社,1989年,第118、133页。1869年,翻译馆建制逐渐成熟,亟须补充新的生力军,华蘅芳遂邀请堂弟赵元益入馆译书,李凤苞、李岳蘅也于同年加入。这批“笔受”译员大多具有较强的专业能力,属同时代最进步的科技人才。如李善兰“以天算为绝学”,曾长期在墨海书馆与西士合译西方自然科学书籍。华蘅芳“乐观各种算学之书”,②(清)华蘅芳:《学算笔谈》卷5,上海:上海文海书局,1896年刊本,第2页。入馆前曾“以点线面之法,求方圆平直之用”,“制造机器三十余座”,③《中国近代兵器工业档案史料》(一),北京:兵器工业出版社,1993年,第57页。是一位具有实干精神的算学家、制造专家。徐寿“专精格致家言,为曾文正公所激赏”。④(清)杨模:《锡金四哲事实汇存》,1910年印本,第11~12页。而且,徐寿、华蘅芳因“奇材异能”而被曾国藩“待以宾礼”;⑤汪广仁主编:《中国近代科学先驱徐寿父子研究》,北京:清华大学出版社,1998年,第122页。李凤苞因精于测算而受丁日昌、曾国藩的赏识,奇其才,令其查勘江浙外海各岛沙线并入馆译书。他们的入馆,是制造局翻译馆“因制造而译书”宗旨的最佳诠释。

翻译馆快速发展期(1870~1890年),“笔受”译员人数增加,部分“能译出西书全帙”⑥陈正青整理:《广方言馆全案》,上海:上海古籍出版社,1989年,第118、133页。的广方言馆学生加入翻译馆。这一时期,除汪振声在馆18年并翻译16种西书外,大多数译员皆在馆较短,大多为一至两年,译作也仅为一至四种不等,且部分并未出版。出现这一现象的原因有二:其一,翻译馆步入正轨后,在人员晋升方面渐趋成熟,译员这一新兴职业的含金量提高,对人才的吸引力有所增大。但晋升制度的完善也使翻译馆一定程度上成为译员进入仕途的跳板。傅兰雅曾提到:“另有数君,译书之时,暂久不定,或因嫌译书为终于一事者,或因升官而辞职者。”⑦〔英〕傅兰雅:《江南制造总局翻译西书事略》,张静庐辑注:《中国近代出版史料初编》,上海:上海书店出版社,2003年,第13页。如黄宗宪在馆不足一年即随调欧洲,周郇在馆两年后为“学政黄体芳所赏识”并荐于朝廷。其二,这一时期,西学仍未受到士林阶层的认可,作为洋务新生事物的翻译馆也未受到知识分子的重视,致使部分译员一遇合适机会即离馆他任。可见,“笔受”译员们虽有机会接触西学,但仍受传统价值观影响,在传统旧学与新学之间摇摆,存在强烈的现实纠结。

翻译馆后期(1891~1912年),受甲午战争影响,中华民族面临前所未有的危机,国内出现研求西学热潮。这一时期入馆的笔受译员译作普遍较少,只有范锡庸的译作数量超过五种,其他皆以一至二种为多。而在译员素质或译作质量方面,这批译员虽不乏王季烈、赵诒琛等优秀者,但已无法与留学生群体比拟,跟不上时代潮流了。

(二)文化背景考察

江南制造局翻译馆的“笔受”译员,在籍贯来源、出身方面和教育背景都相对集中,特点突出。

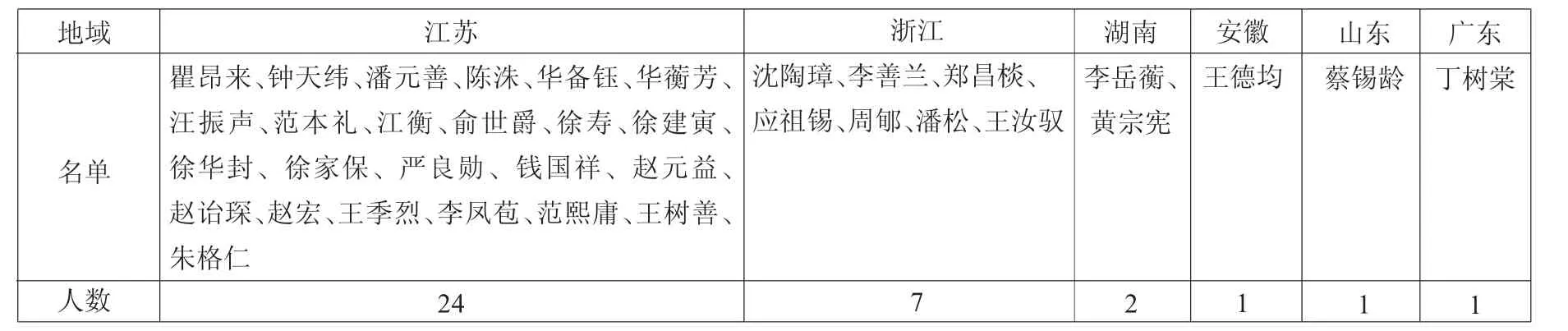

籍贯来源方面,他们大多来自江浙地区,余则零星出现。江苏籍译员24人,占总人数的67%,浙江籍7人,湖南籍较少,有2人,山东、广东、安徽则仅有1人。上述数据一定程度上体现出近代西学东渐中的地区差异,近代的江南地区崇尚实学、经世致用思想,部分先进的知识分子开始放弃举业,转而研究西学。

出身构成方面,“笔受”译员大多是没有功名的普通士人,不属于正统士大夫的核心部分。

从下页表4可知,翻译馆“笔受”译员中,除情况不详的11人外,由科举正途出身的译员仅有8人(江衡、王季烈是在离馆后中进士),人数最多的是科举时代的底层知识分子——诸生,尤以在校学生即附生为主。可见,“笔受”译员的出身较低,并不在传统士大夫的核心范围之内。其原因在于,翻译馆因对人才的渴求而广征畴人,重视专业素养而非出身,“近时咸推海宁李善兰、金匮华蘅芳、桐乡沈善蒸为优之三人者,惟绝意科名,始臻绝诣耳”。②(清)陶保廉:《辛卯侍行记》卷1,1897年养树山房刻本,第37页。而且,在鸦片战后相当长的时间内,传统士人仍处于对西学的漠视或抗拒阶段,学习西学或与西人交游往往被视为“汉奸”“媚洋”和“降夷”之举,而清廷尚未对笔受译员的晋升提供保障,科举士子们大多不愿或不屑入馆与洋人共事。此外,受传统价值观影响,科举道路仍然被视为知识分子的唯一正途。部分“笔受”译员在西学与科举之间彷徨,最终走上科举之途。如江衡、王季烈二人离馆后仍积极参加科举以博取功名,终获“赐进士出身”,③来新夏主编:《清代科举人物家传资料汇编》卷20,北京:学苑出版社,2006年,第350页。朝考入选。④(清)顾廷龙:《清代朱卷集成》卷90,台北:成文出版社,1992年,第398~399页。应祖锡则在译书期间,考取“光绪戊子科”举人。⑤(清)顾廷龙:《清代朱卷集成》卷277,第79页。可见洋务知识分子虽受西学影响较大,但仍未跳出科举制度的窠臼。

表3:翻译馆笔受译员群体地域构成分析表

表4:翻译馆中国笔受译员群体出身情况分析表

教育背景上,笔受译员处于“新中有旧,旧中有新”的状态。已知笔受译员中,洋务教育受教者略占优势,占已知教育类型的57%;传统私塾教育受教者占43%(如表5所示)。

受教于传统私塾教育的译员,普遍具有深厚的国学基础,为译著的可读性提供保障。其中,范本礼“年十五游庠,入龙门书院”,⑥(清)应宝时:《龙门书院记》,《上海县志》卷9,1873年修纂本,第34页。精通考据,文学造诣高。王季烈“八岁入塾,读四子书……至十七,学骈文,读史汉”。⑦(清)王季烈:《诫子篇》,《螾庐未定稿》卷2,铅印本,第5页,南开大学图书馆馆藏。徐寿曾“潜心经史,旁及诸子百家,见解每殊人人”。⑧(清)李法章:《徐寿传子建寅附》,《梁溪旅稿·近代名人传》,1921年怡怡堂刊本,第36~38页。华蘅芳7岁读《大学》章句,14岁从师学习时文。⑨(清)华蘅芳:《行素轩时文自序》,《行素轩文存》,1884年刊本,第1页。受私塾教育影响,“笔受”译员一般有深厚的儒家文化基础,能够用通俗晓畅的中文将译介西方深奥晦涩的科技理论,达到“言浅事显、译笔雅洁”的效果。而洋务教育受教者分为洋务学堂学生及洋务时期自学成才的专业人才两类。他们受西学的教育与训练,知识结构迥异于传统士人。其中,广方言馆毕业生有“兼习西文,学有成效”⑩(清)奕讠斤:《准严良勋回籍效用片》,《筹办夷务始末·同治朝》卷60,第19~20页。的严良勋、应祖锡、钟天纬等。部分译员自学洋务知识而成才,江衡于1871年在翻译馆与西士对译西书时,受表兄华蘅芳及西士的影响,“积数月始悟其与天元相通”,①(清)江衡:《勾股演代》,王德毅编:《丛书集成续编》第77卷,台北:新文丰出版公司,1989年,第212页。终成长为“博综旧闻,贯通新学”的数学家,②(清)江衡:《溉斋诗存》附录卷,1925年铅印本,第1页。徐华封曾自制电话机,③徐家宝等辑:《锡山徐氏宗谱》,铅印本,第244页,上海图书馆藏。后通过自学成为洋务专家。

表5:制造局翻译馆“笔受”译员的教育情况表

总之,在江南制造局翻译馆的40余年历史中,恰逢晚清社会的时局动荡与大变革时期,体现在文化领域上,则是国内学界对西学引进重点的不断变换,而馆内“笔受”译员的人员变动也被烙上了深刻的时代烙印。他们大多来自江浙地区,出身不高,兼通中西之学,具备近代新兴知识分子的部分特征,入馆方式、籍贯、出身及教育背景等方面都体现出鲜明的时代特征。

二、“口授笔述,心手相追”——“笔受”译员群体的工作情况

尽管不通西语,担任“笔受”的中国译员在译书事业中依然发挥了不可替代的重要作用。翻译馆建立之初,曾国藩曾对翻译工作中的“口述”者与“笔受”者提出了极高的要求,认为只有熟精洋文并深谙算造者,才能胜任这一工作。1872年,李鸿章在上书中提到“局员……日与西人口讲笔述,悉心研究,现译成制器之书六种”,④台湾“中研院”近代研究史研究所编:《海防档》丙《机器局》(一),台北:“中研院”近代史研究所,1957年,第102页。对译员的工作十分满意。翻译馆的“笔受”译员们通过“西译中述”模式,秉持“因制造而译书”的理念,与西士合译大量西书,“阅数年,书成数百种。于是泰西声、光、化、电、营阵、军械各种实学遂以大明,此为欧西文明输入我国之嚆矢也”,⑤徐珂编撰:《清稗类钞》(第8册),北京:中华书局,1986年,第4033页。对西学东渐及中国的近代化运动起了积极的推动作用。在译著的数量、专业等方面,“笔受”译员之间存在较大差别,有高产者如徐寿(译作多达26种之多)、低产者如范本礼、潘元善等(译作仅1种),专业方面也各有特点,质量上亦优劣不一。

(一)译书数量考证

根据表1所示,馆内“笔受”译员中译书达到10种以上者仅7人,占总数的19.4%;而10种以下者有29人之多,占总数的80.6%,其中译书仅1种者有8人,占总数的22%。可见,翻译馆内“笔受”译员的产量普遍较低。一方面,洋务时期,作为新兴知识分子的“笔受”译员群体在饱受争议的社会环境中开展译书工作,能坚守者实为不易,如徐寿、赵元益等人积极参与译书,并为此付出了毕生的心血,值得后人尊重。另一方面则是翻译馆内人员调动频繁的直接结果,相当数量的译员将译书视为入仕的跳板,短期译书后即离馆他任。

(二)译书专业考证

根据“笔受”译员所译西书可知,翻译馆主要以应用科学为主,自然科学次之,社会科学最少。这一译书方向,基本符合曾国藩所提的“盖翻译一事,系制造之根本”的办馆思想,与译员的专业背景也有很大关系。

首先,在自然科学方面,产量最高者当属翻译馆的创始人徐寿与华蘅芳。二人分别翻译自然科学类译著6种,其他依次为徐建寅(5种)、郑昌棪(4种)等。综合考察,多产、质优的译员皆为早期入馆者,如李善兰、华蘅芳、黄宗宪、江衡等人都在19世纪60年代入馆,是“近百年来海内以算数绝学专门名家者”,⑥杨模等编:《锡金四哲事实汇存》,1910年印本,第1页。尤其李善兰因“推测历算,穷极幽迹,为岛人(日本人)所推服”,⑦郭金彬、孔国平:《中国传统数学思想史》,北京:科学出版社,2007年,第343页。被傅兰雅喻为“奈端之才”,⑧〔英〕傅兰雅:《江南制造局总局翻译西书事略》,张静庐辑注:《中国近代出版史料初编》,第14页。可见翻译馆早期对译员科学素养的偏重。其次,在应用科学方面,译作数量多、参与者众,如徐寿、赵元益、郑昌棪、汪振声、李凤苞、徐建寅、钟天纬等人的翻译作品分别有7~20种不等。受翻译馆译书宗旨的影响,大部分译员都参与了应用科学类书籍的翻译,他们热切地希望通过西学来帮办各项洋务事业,注意针对中国实际问题而向西学寻求解决办法。此外,社科类译作产量较低,佳作较少。如最高产者郑昌棪,仅有《列国岁计政要》《美国宪法纂释》及连续出版物《西国近事汇编》3种译作。但馆内所译社科类译著不乏经典,如应祖锡所译《佐治刍言》,被认为是晚清时期“言政治最佳之书”,《西国近事汇编》被认为“不特周知外事,并可斟酌邦交”,①(清)刘坤一:《致刘芝田》(光绪七年八月二十三日),载中国科学院历史研究所第三所辑:《刘坤一遗集》(第五册),北京:中华书局,1959年,第2519页。 徐寿等:《汽机中西名目表·序》,江南制造局,1889年,第1页。“诚留心世事之学也”,②(清)陈其元:《庸闲斋笔记》,北京:中华书局,1989年,第188页。 梁启超:《读西学书法》,夏晓虹辑:《饮冰室合集·集外文》(下),北京:北京大学出版社,2005年,第1160页。为国人了解西方提供了重要的资料。

在译书的同时,这些“笔受”译者还积极参与译书规则及专业名词的创设等工作。中西之间因语言文字、思想体系、文化概念的巨大差异,导致译者在翻译西学时往往面临“文以地殊,言以数限”的窘境。③〔意〕圣多玛斯:《超性学要·序》,〔意〕利类思译,上海:土山湾印书馆,1930年刊本,第5页。 (清)华蘅芳:《学算笔谈》卷12,上海:上海文海书局,1896年刊本,第18页。而翻译馆主要以科技书籍为主,除语言隔阂和沟通不畅外,④翻译馆“西译中述”的译书方式必须由中西译者相互合作,然而因二者间的语言隔阂及文化差异导致彼此间沟通不畅,中西译者“往往观其面色,视其手势,而欲以笔墨达之”,译书难度增加。参见:(清)华蘅芳述:《地学浅释·序》,〔美〕玛高温译,江南制造局,1873年刊本,第1页。 (清)华蘅芳:《论翻译算学之书》,《学算笔谈》卷12,上海:上海文海书局,1896年刊本,第16页。对西方科技名词的翻译也令“笔受”译员费尽脑筋,“能译成妥,诚属不能越之难”。⑤〔英〕傅兰雅:《江南制造总局翻译西书事略》,张静庐辑注:《中国近代出版史料初编》,第18页。 《陆军部致江苏都督咨(一月十日)》,《中国近代兵器工业档案史料》(二),北京:兵器工业出版社,1993年,第83页。华蘅芳即曾提到,西书中所论之物,有些在中国有名,有些则无名,还有一些虽有名称但译员因所学不足一时难以明确者,故而“每译一物,必辨论数四”,⑥(清)华蘅芳述:《金石识别·序》,〔美〕玛高温译,江南制造局,1872年刊本,第1页。译者在译名创设过程中的艰辛可见一斑。

为了便于翻译,“笔受”译者积极制定了相关翻译原则。首先,汉语已有之名称,仍旧沿用,如日食、月食及金木水火土等物质名称不变。其次,对汉语中无名者设立新名。如将常用汉字加偏旁而变为新名,仍用本音;将西名按读音以汉字写出,且凡为前人用惯者继续沿袭。其中,徐寿在翻译《化学鉴原》时因化学元素、名词术语等根本无字典可查,因此首创了化学元素的译名原则:“原质之名,中华古昔已有者仍之”,⑦如金、银、铜、铁、铅、锡、汞、硫、磷、炭。“昔人所译而合宜者亦仍之”,“今取罗马文之首音,译一华字,首音不合,则用次音,并加偏旁以别其类,而读仍本音”,“至杂质之名,则连书原质之名”,⑧如水为轻养,硫强水之无水者为硫养,其养旁之小三字,即指养气三分剂也。“多种原质合称者,由此类推,俱以本质在上,配质在下”。⑨傅兰雅口译:《化学鉴原》,徐寿笔述,上海日新社1901年石印本,第170页。华蘅芳还打破了中国传统的“金石”观念,将“diamond”译为“金刚石”,“fracture”译作“断口”,“isomorphism”译作“同质异形体”等词汇。王德均在翻译《海道图说》一书时,即指明该书“有意可译者,从其俗名,如人名、船名,无义可译者,仍以西音为名”。⑩〔英〕傅兰雅口译:《海道图说·凡例》,王德均笔述,江南制造局刊本,第1~3页。

此外,“笔受”译员还编写中西名目字汇,以便读者进行核查或者问诸西人,避免出现译名混乱之弊。如徐寿与西士傅兰雅编成近代首册化学译名辞典——《化学材料中西名目表》一卷,与徐建寅辑《汽机中西名目表》,①(清)刘坤一:《致刘芝田》(光绪七年八月二十三日),载中国科学院历史研究所第三所辑:《刘坤一遗集》(第五册),北京:中华书局,1959年,第2519页。 徐寿等:《汽机中西名目表·序》,江南制造局,1889年,第1页。后与赵元益、傅兰雅合译《西药大成药品中西名目表》。这些中西名目表为统一译名发挥了积极作用,梁启超曾高度赞扬,认为该书“西字译音,二者并列,最便查检”,“后有续译者,可踵而行之”。②(清)陈其元:《庸闲斋笔记》,北京:中华书局,1989年,第188页。 梁启超:《读西学书法》,夏晓虹辑:《饮冰室合集·集外文》(下),北京:北京大学出版社,2005年,第1160页。

三、“须建从前未有功”——对“笔受”译员的评价

在译书过程中,“笔受”译员凭借较高的专业素质和不懈努力,为江南制造局翻译馆译书事业的发展做出了突出贡献。

(一)学术素养高,为西书译介提供专业保障

翻译工作并非单纯的文字转换,如不能领会原书精神,便无法将书中知识用译语清晰地表达,并进而将文化成果传递给受众,故译者“务须得原书之面目,使之惟妙惟肖而不可略参私意也”。③〔意〕圣多玛斯:《超性学要·序》,〔意〕利类思译,上海:土山湾印书馆,1930年刊本,第5页。 (清)华蘅芳:《学算笔谈》卷12,上海:上海文海书局,1896年刊本,第18页。翻译馆尤重科技类西书的译介,对中西译员的科技素质要求较高,非专业人员不能完成此类工作,“非素通是学者不能执笔述之也”。④翻译馆“西译中述”的译书方式必须由中西译者相互合作,然而因二者间的语言隔阂及文化差异导致彼此间沟通不畅,中西译者“往往观其面色,视其手势,而欲以笔墨达之”,译书难度增加。参见:(清)华蘅芳述:《地学浅释·序》,〔美〕玛高温译,江南制造局,1873年刊本,第1页。 (清)华蘅芳:《论翻译算学之书》,《学算笔谈》卷12,上海:上海文海书局,1896年刊本,第16页。而馆内笔受译员中,“大半系专门之士,或学术深邃,或资望素孚”,⑤〔英〕傅兰雅:《江南制造总局翻译西书事略》,张静庐辑注:《中国近代出版史料初编》,第18页。 《陆军部致江苏都督咨(一月十日)》,《中国近代兵器工业档案史料》(二),北京:兵器工业出版社,1993年,第83页。具备较高的专业基础。

考察译员们的教育背景与个人情况可知,翻译科技类著作者大多具备扎实的科学知识基础,其中不乏近代国内一流的科技专家。如李善兰为晚清算学家,时人评论“浙江李壬叔的算学连外国都服他”。①《论字林西报新说》,《申报》1875年7月28日,第6版。 《江南制造局译书提要》卷2,1909年石印本,第30页。“徐寿的广泛阅读和实践知识在一定程度上使其成为傅兰雅宝贵的合作者,在当时的中国很少有像他一样对自然科学原理有较深的理解。”②David Wright:“Careersin Western Science in Nineteenth~Century China_Xu Shou and Xu Jianyin”,Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland(Third Series),1995,Vol.5,No.1,p.67. 《上海制造局新译西书广告》,《申报》1912年8月17日,第10版。王季烈则被张之洞评价为“好学深思,博闻强识,于中西算学、物理、化学研习精勤,具有心得”。③(清)张之洞:《张文襄公奏议》卷58《奏议五十八》,民国刻本,第981页。 《金石识别·序》,江南制造局,1872年刊本,第1页。其他如赵元益“通晓中国方书”,郑昌棪“通晓洋务”等等。④〔英〕傅兰雅:《江南制造总局翻译西书事略》,张静庐辑注:《中国近代出版史料初编》,第13页。 (清)华蘅芳:《代数术·序》,江南制造局,1874年刊本,第1页。

正因“当时笔受诸君,又皆深于此学,不让彼中人士”,才保证了翻译馆所译西书的高水平、高质量,且尤以“以算数为最良也”。⑤梁启超:《读西学书法》,夏晓虹辑,《饮冰室合集·集外文》(下),第1159页。 《地学浅释·序》,江南制造局,1873年刊本,第1页。结合“笔受”译员的译著作品可知,他们大多“学有根柢,对于所译之书,责任心与兴味皆极浓重”,⑥梁启超编著:《清代学术概论(中国学术史第五种)》,上海:商务印书馆,1921年,第160页。 汪广仁主编:《中国近代科学先驱徐寿父子研究》,北京:清华大学出版社,1998年,第135页。为晚清西学的引进做出了重要贡献。

(二)具备较高文化学识,为译著的可读性提供保障

晚清萧穆曾感叹,翻译馆“用文笔雅驯者讨论修饰”。⑦(清)萧穆撰:《敬孚类稿》,项纯文点校,合肥:黄山书社,1992年,第570页。 赵诒琛等辑:《赵氏清芬录》卷2,1917年重刻本,第26页。馆内“笔受”一般具有深厚的古文功底,译文行文流畅,译笔雅洁,可读性强。如因李善兰笔述《代微积拾级》一书“极佶屈难读”,⑧梁启超:《读西学书法》,夏晓虹辑,《饮冰室合集·集外文》(下),第1159页。华蘅芳为“补其(即《代微积拾级》)所略”,⑨(清)华蘅芳:《微积溯源·序》,江南制造局,1874年刊本,第1页。对译文内容反复推敲,力求“译书之人务须得原书之面目,使之惟妙惟肖而不可略参私意也”,⑩(清)华蘅芳:《论翻译算学之书》,《学算笔谈》卷12,上海:上海文海书局,1896年刊本,第17页。初译成文,后酌改文理,之后由华文再译,反复修改,终成就《微积溯源》这一佳作。华蘅芳笔述《代数术》一书,也被认为“编辑既精,译笔尤善,为算学家必读之书”。11○其他如《美国宪法纂释》一书被认为“译述详晰”,《农务全书》一书被赞为“译述精详,农书之巨著也”。②David Wright:“Careersin Western Science in Nineteenth~Century China_Xu Shou and Xu Jianyin”,Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland(Third Series),1995,Vol.5,No.1,p.67. 《上海制造局新译西书广告》,《申报》1912年8月17日,第10版。可知,“笔受”译员在译书过程中也需具备较高的写作及信息处理等能力,才能令读者接收到易懂且有价值的内容,所谓“译述精详”即此理也。

(三)勤奋刻苦,为译书事业奉献心力

翻译馆所译西方科技著作中,涉及大量专业名词,对“笔受”译员提出了考验。华蘅芳即提到,西士对中国文字虽勉强可通,但常常词不达意,“故译之甚难,校之甚烦”。③(清)张之洞:《张文襄公奏议》卷58《奏议五十八》,民国刻本,第981页。 《金石识别·序》,江南制造局,1872年刊本,第1页。在译《代数术》时,曾“一日数千言”,不厌其烦,仅两月即脱稿、缮写、付梓,经年告成,④〔英〕傅兰雅:《江南制造总局翻译西书事略》,张静庐辑注:《中国近代出版史料初编》,第13页。 (清)华蘅芳:《代数术·序》,江南制造局,1874年刊本,第1页。这种高效的译书节奏是建立在译者的译书热情与辛劳基础上的。后与玛高温合译《地学浅释》时,华蘅芳更因一手负责书的稿本、改本、清本及草图等工作,累致“血痢之症,日夜数十次,气息恹恹无复人色”,八年修养之后才能重新从事笔札工作,⑤梁启超:《读西学书法》,夏晓虹辑,《饮冰室合集·集外文》(下),第1159页。 《地学浅释·序》,江南制造局,1873年刊本,第1页。可见其在译书中的刻苦与艰难。

此外,翻译馆内数位“笔受”译员坚持译书直至去世,将毕生精力奉献给了译书事业。如徐寿在馆“历十余寒暑,几如一日”,⑥梁启超编著:《清代学术概论(中国学术史第五种)》,上海:商务印书馆,1921年,第160页。 汪广仁主编:《中国近代科学先驱徐寿父子研究》,北京:清华大学出版社,1998年,第135页。赵元益“不乐宦仕,从事译学不稍怠”,“卅载译书,心劳力劬”,⑦(清)萧穆撰:《敬孚类稿》,项纯文点校,合肥:黄山书社,1992年,第570页。 赵诒琛等辑:《赵氏清芬录》卷2,1917年重刻本,第26页。后带病赴京译书而殁。正是在坚定的译书信念支撑下,“笔受”译员们兢兢业业,译出大批高水准译著,为晚清西学东渐发挥了积极作用。

结 语

江南制造局翻译馆内的“笔受”译员大致可分为两类,一类为有一定科学基础的“格致”专业人才,如徐氏祖孙三代共四人精通化学并兼济工艺制造,李善兰、华蘅芳、江衡、黄宗宪精于“算学”,赵元益精通中西医术;第二类则是对西学充满求知欲的普通知识分子,他们接受传统教育,殷切希望借西学解决中国之问题,如范本礼、王季烈、汪振声、王树善等人。当然,这些译员都是在自己擅长或感兴趣的领域内开展翻译工作,他们因翻译馆不同时期的发展所需而被聘入馆,应和时局所需,积极翻译西书,为自己的译书工作打上了明显的个人烙印。虽然存在部分译著质量一般、译语不准等问题,但其所译著作为引进西方科学知识,建立相关科技门类,推动中国近代的思想解放运动和近代化步伐等方面发挥了积极的作用。