辽宁四行号联合发行准备库管窥*

董 昕

(辽宁大学历史学院,辽宁沈阳110136)

辽宁四行号联合发行准备库于1929年5月成立于沈阳,初建时又称“辽宁省城四行号联合发行准备库”,东北沦陷后被伪满洲中央银行吞并。该准备库的存续时间虽然仅有两年多,却是在东北近代史上占有一定地位且具有特殊历史意义的一家金融机构。

辽宁四行号联合发行准备库的组织形式为联合发行准备制。对于联合准备制度,近年来已受到中国近代金融史研究者的关注,但已有的研究成果不多,研究对象也仅集中于北四行准备库。①北四行准备库指大陆、中南、盐业、金城四行联合组织的发行准备库。相关研究成果有,康金莉:《北四行准备库钞票发行研究》,《中国经济史研究》2010年第3期;田兴荣:《民国时期北四行汉口准备库述评》,《江汉大学学报》(社会科学版)2011年第4期。辽宁四行号联合发行准备库亦是联合发行机构,但研究成果鲜见,仅在有关地方金融史的论著中提及。②与该准备库相关的资料,民国时期的资料主要为《东三省官银号经济月刊》《银行周报》等金融类刊物中登载的相关报道。近年来,有关东北地方经济史研究的专著中,亦有某些章节提到过这一金融机构,以描述性为主,如吴振强、尚思丹、杨尊圣等主编的《东三省官银号奉票》(沈阳:辽沈书社,1992年)、马尚斌著的《奉系军阀全书·奉系经济》(沈阳:辽海出版社,2001年)等。笔者以之为典型个案进行研究,以丰富东北地方史和中国近代金融史的研究成果。

一

辽宁四行号联合发行准备库成立前,是省内使用的不兑现纸币奉票的价格一直不断大幅跌落的特殊时期。奉票是流通于东北三省的一种区域性货币,20世纪20年代末时主要指奉大洋票及辅币。自1928年初至1929年6月间,是奉票毛荒的极恶时期。③魏福祥:《论奉票毛荒及其衰落》,《社会科学战线》1986年第3期。如奉票兑现洋的市价,1928年1月时为8元余;1929年初已跌至30元上下。当年4月初五十元及百元的大票面世后,5月时兑价已跌至54元,6月24日跌至72元。6月25日,省政府乃令官银号充分作汇,以维持票价,官价定为奉票60元兑换现洋一元,④东三省政务委员会:《东三省金融整理委员会报告书》,1931年,第88页。黑市价格则更低。因纸币的价格不稳,省内商民在进行商品交易或领取薪金时,愈加倾向于要求使用贵金属铸币或金票(朝鲜银行发行)等外国银行发行的金本位货币。⑤《辽宁的准备库和现大洋票》,中国银行辽吉黑三省分行等编印:《中国银行东北地区行史资料汇编(1913—1948)》,1996年,第343页。为此,辽宁省政府为应急需,拟先发行现大洋兑换券,缓解紧张的金融形势。

面对着奉票毛荒的局面,如何整顿金融形势,缓解财政压力,成为当务之急。主政东北的张学良也多方寻求解决办法。这时,有人向他介绍了美国自1913年起组建的联邦储备体系,即联合发行准备库制度;同时,国内亦有已组建多年的与之类似的北四行(发行)准备库的良好范例。该库是金城、盐业、大陆、中南四家民营银行联合出资组成的发行机构,①参见《北四行(盐业、中南、金城、大陆四行)准备库规约》,《银行周报》第8卷第18号(1924年5月13日)。 《(库券)暗号别流通额表》(1931年6月末),见《(伪)满洲各种纸币流通额统计表》(1935年),《中国银行东北地区行史资料汇编(1913-1948)》,第 351 页。下设津沪汉三家分库,分别发行地名券。②《四行准备库津沪汉三库略史》,上海市档案馆藏,联合商业储蓄信托银行档案,档号Q267-1-67。 国音字母为民国时期使用的拼切汉字国定读音的字母,这套字母从民国一直使用到解放初期。现行的汉语拼音是国音字母的拉丁化。四行同心协力地支持准备库的发行业务,因此,辽宁省政府决定成立联合发行准备库,发行现洋券,以解决金融紧迫问题,兼理币制之乱。

1929年5月,辽宁省政府决定“由中交边业各行及官银号,公开联合设立准备库,各筹相当基金,发行兑现纸币,以资流通”。③《东北边防军司令长官公署、辽宁省政府布告(第十一号)》(1929年6月5日),辽宁省档案馆编:《奉系军阀档案资料汇编》(第8册),南京:江苏古籍出版社,1990年,第465页。随后公布了《辽宁省城各银行号联合发行准备库暂行章程》,④《辽宁省城各银行号联合发行准备库暂行章程》(1929年6月),《奉系军阀档案资料汇编》(第8册),第466页。规定了准备库筹组的具体事宜。准备库在组建后拟专门办理现大洋兑换券的发行、印刷、兑现和准备金的保管;准备成份为现金准备七成,保证准备三成(以有价物品充之);准备库发行的纸币与现大洋一律通用,由准备库无限制兑现。该准备库的首批实际加入行号共四家,故又称“辽宁(省城)四行号联合发行准备库”,入库者分别为东三省官银号、边业银行、中国银行奉行与交通银行奉行,⑤1929年2月,辽宁省省会的名称已由奉天改为沈阳,但中交两行在当地分行的略名仍为“奉行”,在当时的资料行文中亦如是。后未有续加入者。

5月17日,加入准备库的各行号联名在东三省政府公报上刊登了联合组织准备库的公告,并附载了暂行章程。四行号每家出资现银175万元,另以省公债筹款300万元,总计现款1000万元作为兑换专用基金。准备库的事务所设在沈阳城内钟楼南大街,监理官由翟文选担任。⑥〔日〕藤井谅:《遼寧の準備庫と現大洋票》,大连:南满洲铁道株式会社,1930年,第6页。准备库成立后,即发行200万元的现大洋兑换券投入流通。准备库原拟订印新券,因成立之时比较仓促,并未印制出新券,暂借用边业银行已印就的现洋券为券料,在券面加盖“联合发行准备库”字样后由入库行号领用发行。在准备库券发行的同时,省政府还颁行了《辽宁省城金融管理及禁止现金出境章程》,⑦《辽宁省城金融管理及禁止现金出境章程》(1929年6月),《奉系军阀档案资料汇编》(第8册),第466页。作为整理省城金融环境的补充办法。

辽宁四行号联合发行准备库将总库附设于沈阳边业银行内,“准备库的账目独立,但无固定资产,其经费开支和营业损益,按各行号领用库券的多少分摊”。⑧吴振强、尚思丹、杨尊圣等主编:《东三省官银号奉票》,第37页。准备库首批向边业银行借用的券料共1500万元,由东三省官银号发行1300万元,中交奉行各发行100万元,至1930年9月已发行告罄。此时,准备库虽已正式成立年余,原拟印制新版库券的想法并未付诸实施。同年10月初,准备库拟扩大发行额,由主任李广瑶再向边业银行借用五元及十元的券料500万元,⑨《四行号准备库又借边业银券》,《盛京时报》1930年10月4日,第4版。未获允准。翌月,报载省政府对准备库的发行额做出明确规定:“以一千五百万元为限,不再加发。”⑩《四行号准备库券限度》,《盛京时报》1930年11月5日,第4版。

入库机构在缴纳相当成份的准备金后,可领取对应数额的兑换券使用。为区分不同的领用者,由库在券面上加印了不同的暗记。这也是当时通行的银行业领券发行制度中的做法。领用之券也因之被称为暗记券。暗记是发行机构将被领用券回笼后区别领用者的凭记,领用者亦可在用现金换回前领之券后再次用出。依伪满时期的日方资料,暗记为具体的单个汉字,①参见《北四行(盐业、中南、金城、大陆四行)准备库规约》,《银行周报》第8卷第18号(1924年5月13日)。 《(库券)暗号别流通额表》(1931年6月末),见《(伪)满洲各种纸币流通额统计表》(1935年),《中国银行东北地区行史资料汇编(1913-1948)》,第 351 页。但存世的实物券上还加印有其他字母。依东三省官银号的通函,各行号所领用的准备库券上的暗记为“汉字+国音字母”②《四行准备库津沪汉三库略史》,上海市档案馆藏,联合商业储蓄信托银行档案,档号Q267-1-67。 国音字母为民国时期使用的拼切汉字国定读音的字母,这套字母从民国一直使用到解放初期。现行的汉语拼音是国音字母的拉丁化。形式,与实物相同,应为确证。

准备库券发行的目的之一是满足流通中对于现洋券的需求。因此,为便利准备库券的流通及商民行使,增进其信用,入库行号的外埠机构多积极与收用钞机构签订代收兑现协议。如入库机构之一的交通奉行于1930年1月,曾委托四平街支行与四洮铁路管理局签订了兼收库券并委托交行机构收账的协议办法。①《代收边业银行钞票及四行号联合发行准备库券委托交通银行兑现办法》(1930年1月),辽宁省档案馆藏,奉天省长公署档,档号JC10-9639。东三省官银号是领发准备库券的主要机构。起初,准备库委托官银号的十余家重要分号代办库券汇兑业务,“尚嫌未能普及”,②《东三省四行号准备库扩大汇兑区域》,《中央银行旬报》第2卷第53期(1930年11月下旬)。继而由准备库主任李广瑶商准东三省官银号总办鲁穆庭,由官银号各地分号免费通用库券。③《四行号准备库扩充汇兑》,《盛京时报》1930年12月6日,第4版。如是,则携带并使用准备库券可省却汇水,即款项汇兑中的手续费,有利于库券在辽宁省乃至东三省境内的流通。但自同年11月明文规定发行限额后,准备库券的流通额度有减无增,准备库各项业务活动的开展也难见起色。

1931年九一八事变发生后,日军即于次日武装接收了沈阳的各主要金融机构,包括准备库及入库的四家行号,对其库存和账簿进行检查。④佟冬主编:《中国东北史》(第5卷),长春:吉林文史出版社,2006年,第478~479页。1932年4月30日,伪满政府另订《辽宁四行号联合发行准备库整理办法》,宣布该库解散,已发行的库券,“其中归中国银行或交通银行领用者,应由各该行按照其领用额数向东三省官银号付以现货,或付以东三省官银号、边业银行之兑换券”。⑤(伪)《满洲国政府公报(第4号)》,1932年5月2日,伪满时期资料重刊编委会:《伪满洲国政府公报(影印本)》(第1册),沈阳:辽沈书社,1990年,第83页。待款项数目付清后,东三省官银号即对辽宁四行号联合发行准备库券具有完全的兑换义务。

1932年7月1日,伪满洲中央银行宣布开业,将东三省官银号、边业银行、吉林永衡官银号、黑龙江省官银号等重要行号强行并入。辽宁四行号联合发行准备库亦被合并于其中,停止各项经营活动,各项手续由东三省官银号及边业银行的顾问办理。⑥《教令第22号》,大连商工会议所编:《满洲经济法令集》(第3辑),大连:1939年,第3页。根据此前于6月11日颁布的(伪)《货币法》,伪满洲中央银行被授予货币的铸造与发行权,并对流通中原有的各币种进行收兑,包括准备库券和四行号发行的其他类别货币。至此,准备库券的流通正式终结。在“收缴”旧币的过程中,伪满洲中央银行有意压低兑换价格,如“奉大洋票”和“吉小洋票”各50元或“铜元票”60元,才可兑换伪币1元;官帖500吊兑伪币1元,官帖兑价被压低近30%。⑦《伪满洲中央银行史料》,第9页。对于辽宁四行号联合发行准备库所发的兑换券,以伪满洲中央银行发行的新币一元兑换旧券一元,⑧《新旧货币兑换率》(1932年7月1日实行),《伪满洲中央银行史料》,第135页。可见该券种的币值在当时东北流通的各种纸币的价格中是币值较高的。

二

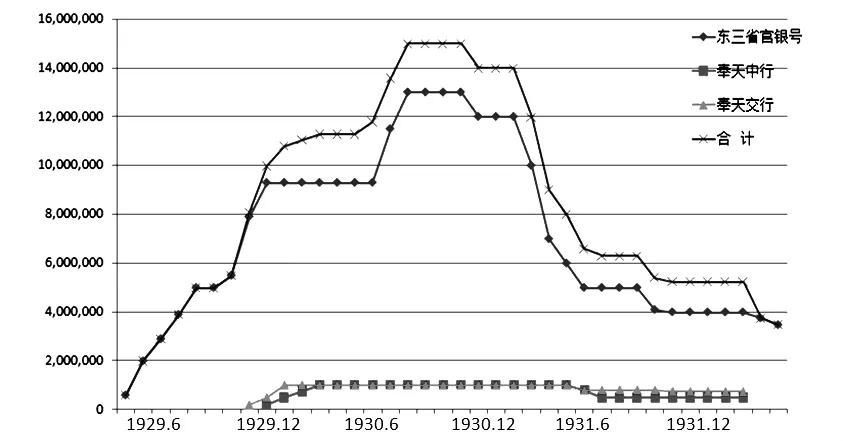

辽宁四行号联合发行准备库的职责为“专司发行现大洋兑换券、保管准备金及兑现事宜”。⑨《东三省金融整理委员会报告书》,第108页。准备库组建章程中曾规定:库券的发行及准备数目,要在每月底上报省政府。同时,准备库将上述检查内容的报告公开登载于《银行周报》等当时的著名金融类期刊上,以证信实。准备库存续期间,共公布了27次检查报告,如实汇报了每月的兑换券发行总额、各行号领用额、准备金总额、现金准备以及保证准备的情况。其库券发行数额在1930年9月达到峰值1500万元,但仅维持了四个月,随后其发行额逐渐下降,1931年8月发行额仅为630万元。辽宁四行号联合发行准备库的兑换券流通总额变化与入库机构的分别发行情况参见下图。⑩辽宁(省城)四行号联合发行准备库历次检查报告及数据载于当月的《盛京时报》及《银行周报》上。

附图:辽宁四行号联合发行准备库兑换券流通总额与入库机构的发行情况(单位:元)

资料来源:根据辽宁四行号联合发行准备库的历次发行准备检查报告有关数据整理。

从总体变化趋势来看,自成立后至1930年9月前,准备库券的发行总额一直稳中有升。张学良于同年10月就任中华民国陆海军副总司令,准备库券及东三省官银号与边业银行发行的现大洋兑换券开始流入关内使用。可惜,在经过短暂的稳定期后,准备库券的发行量即开始进入不断下跌的通道。至1931年中时,发行总额不足高峰期时期的一半。

准备库的具体业务由入库机构承办。辽宁省省政府在选择首批加入联合发行准备库的机构时考量了省内各家金融机构的实力与地位。东三省官银号是地方上实力最为雄厚的省立官办金融机构,自创办后迄时已历二十余载,“营业范围,至称广大,诚为我东省唯一之金融机关”,①王元泟:《东三省官银号之沿革》,《东三省官银号经济月刊》第1卷第1号(1929年5月15日)。纯由省政府出资,在实际上发挥着“东三省(区域)中央银行”的职能,②〔日〕關東廳財務部:《東三省官銀號論》,1929年,第41页。是省府整理币制金融体系的首选对象。边业银行是西北筹边使徐树铮筹建的实业银行,其章程中规定“得发行钞票”,③《西北筹边使徐树铮呈(大总统拟具边业银行章程呈鉴文)》(1919年7月5日),《政府公报》第1233号,1919年7月12日。第二次直奉战争后为奉系集团所控制,1926年总行迁至奉天(沈阳),是当时省内名正言顺地拥有现洋券发行权的商办金融机构。至于中交奉行,属于国家银行在省内的分支机构,其势力拓展虽一度被地方政府所排斥,但在组建省内的联合发行准备库时,考虑到中国、交通两行的地位与性质,也吸收其加入,以增进实力与信誉度。

按成立时的成员情况,准备库券的名义发行者,应是入库的四行金融机构。但在办理具体的领用发行业务时,进退不一,真正领用并发行准备库券者只有三家,即东三省官银号和中交奉行,而未见边业银行的身影。实际上,除借用过券料外,边业银行的货币发行并未与准备库发生关系,一直在自行其是。中交奉行的发行数额也是寥寥,最高不过百万元而已。④张福全:《辽宁近代经济史(1840-1949)》,北京:中国财政经济出版社,1989年,第311页。而且,交行奉行从1929年12月方开始发行准备库券,中行奉行也是从1930年1月才开始发行的。此时,距辽宁四行号联合发行准备库的成立已逾半年,可见两行对于准备库券的发行与使用并不热心。中交奉行曾在奉票价格不断跌落时悄悄将本行天津地名券(为现大洋票)挪入奉天(辽宁)省内使用,在1929年八九月间还增加了移入量,对于准备库的成立和发券只是敷衍而已。故准备库券的主要发行者实际上只有东三省官银号,该号领发库券额度涨落情况与准备库券总发行额的变化趋势基本一致。

准备库券发行额的不断下跌,与其性质和地位的变化关系密切。在事实上,开始发行之后,其他行号发行的兑现币种随后并未被禁止在省城及周边流通,这可从1929年末辽宁(奉天)省内现大洋票的流通情况中窥见端倪。当时,省内共流通现大洋票2270万元,多集中于省城沈阳,包括准备库券830万元,边业银行券1200万元,中国银行天津地名券40万元,交通银行天津地名券200万元,⑤《奉天票流通史(下)》,《钱业月报》第11卷第3号(1931年3月)。准备库券并未取得“唯一”兑现币种的超然地位。在1930年12月末辽宁省政府制定的《管理金融暂行章程》中,东三省官银号发行的现洋兑换券也取得了和准备库券一样的本位币地位,⑥《辽宁省政府为公布辽宁省管理金融暂行章程的训令》(1930年12月27日),《奉系军阀档案资料汇编》(第11册),第284页。且发行额度没有限制,表明省府的倚重对象已偏重于官银号,准备库券的地位下降,流通额度亦渐行收缩。

可见,与辽宁四行号联合发行准备库的命运息息相关的金融机构是东三省官银号。名义上,东三省官银号还受中行奉行的委托代理省金库收支事宜:除中央各款的收支外,官银号金库代办处“代理奉天本省收支,职务繁重”。⑦《奉天中国银行委托东三省官银号代理金库办法》(时间不详),辽宁省档案馆藏,奉天省长公署档案,档号JC10-9688。中央各款包括“烟酒公卖局所收公卖费押款款项、印花税、烟酒牌照税、所得税、五十里外常关收入、关款、盐款、保证金以及其他关于中央各款”。东三省官银号此前发行的币种为奉大洋券,是奉票中的主币,在性质上属于汇兑券,⑧汇兑券之意即此券不兑现币,仅可作汇,依靠其发行机构保证充分按面值作汇来维持其价格。在准备库成立后才因入库而开始发行现大洋券,是准备库成立与发券后在业务办理中的最积极推行者。⑨上述陈述内容可参见《现大洋票各月末总发行额表》,载《(伪)满洲各种纸币流通额统计表》(1935年),《中国银行东北地区行史资料汇编》,第351~354页。原有的奉票因“不兑换纸币之发行额过于增多,即起价值之变动”,⑩姚孟年:《不兑换纸币之整理与奉票》,《东三省官银号经济月刊》第1卷第2号(1929年6月15日)。日益毛荒,币信不佳。整顿省内的财政与金融事宜,亟须新的信用优良的币种,东三省官银号自然责无旁贷,这也是该号在推广准备库券的发行和使用中不遗余力的原因。准备库在运作的实际过程中,早已名实不符;边业银行自身从未曾放弃过现大洋券的发行,中交奉行不足百万元的库券发行额只是点缀而已,只剩下官银号一家独撑门面。由于种种因素,在名义上加入辽宁四行号联合发行准备库并领发库券的同时,东三省官银号自身也在积极谋求发行现大洋兑换券。自1929年起,东三省官银号先后在东记印刷所、美国钞票公司等处印制新版的现洋券,先后共印制5400万元。1930年10月,东三省官银号称经省政府核准,开始发行现洋兑换券,“公私款项一律通用”。①《东三省官银号总号通函(券字第七号)》(1930年10月13日),《东三省官银号经济月刊》第2卷第11号(1930年11月15日)。到1931年底,该券种的在库额为23652533元,②吴振强、谷思丹、杨尊圣等主编:《东三省官银号奉票》,第102页。余3000余万元为流通额,约占同期省内现大洋兑换券流通额的六成半,准备库券不足一成半的发行额则相形见绌了。在发行现洋券的过程中,东三省官银号吸收过去发行奉票时的教训,接受准备库券推行中的经验,保持住了本号兑换券的信誉,其币值在九一八事变前同现洋的差距不大,加之分号所众多,流通范围更加广泛。

另外,长期以来,人们一直有将辽宁四行号发行准备库视为边业银行进行金融业务改革之产物的错觉,主要原因之一就是券料借用了边业银行现大洋兑换券的票料,而且纸币的券面上只注明“联合发行准备库”,并未强调其主体是“辽宁(省城)四行号联合发行准备库”,因此,常被人误解为是边业银行自发的。如在《有“天良”戳记的新边业银行券》一文中,作者即认为该行在1928年发行了加盖有“四行号联合准备库”和“东三省”字样的大洋兑换券,③叶真铭:《有“天良”戳记的新边业银行券》,《江苏钱币》2008年第3期。显然把这类纸币误归入了边业银行所发纸币的系列中。再如《伪满建国前东北地区的货币体系》一文中,认为“边业银行1928年开始由沈阳总行发行现大洋兑换券。四行号联合发行制度实施后,边业银行发行的货币仍流通于市”。④付丽颖:《伪满建国前东北地区的货币体系》,《外国问题研究》2013年第2期。另,原文所印年份为“1828年”,根据史实及文中内容,应为1928年,特此注明。事实上,边业银行一直自己发行着现大洋券,并未在四行号联合发行制度实施后停发,是辽宁四行号联合发行准备库借用了边业银行的券料而已。

三

以客观形势论,选择以组建联合发行准备库并发行库券的方式来整顿辽宁省城的金融秩序,是省府深思熟虑后的选择。这种制度借鉴了国内外皆有成例的发行准备库制度,表达了一种积极的态度,也是可行之策。省政府还公布了数条管理金融办法作为辅助措施,为新券种的流通创造了较为有利的外部环境。可以设想一下,如果省政府一本初衷,在辽宁四行号联合发行准备库券开始流通后积极维持其信誉,则不难达到上述目的。

同时,该库券明订发行的现金准备为七成,亦是比较充足的。当时,国内各重要发行银行要求领用者缴纳的准备成份多为现金六成,保证四成。英美二国金融机构则规定发行准备中现金成份仅为四成。故辽宁四行号联合发行准备库券的准备成份“颇合发行原则”。因现金准备成份高,发行后能够保证兑现,初期民众持券求兑者并不多。自1929年5月15日至12月底,共兑出现大洋843035元;自1930年1月1日至5月底,共兑出现大洋1857900元;平均每月兑出22.5万元。⑤《东三省金融整理委员会报告书》,第108~109页。这与准备库券的发行额及增量相比较,是相对较低的,表明此券种在当时辽宁省城及周边的使用比较顺畅,在一定程度上缓和了奉票毛荒后省内缺乏信用优良之“良币”的需求,也有利于其它各项金融整顿措施的推行。此外,在准备库组建之初,曾设想在“准备充分,保证兑现”的原则下,可由省内各商业银行和银号钱庄等金融机构向准备库缴纳准备金,领用库券,以裕资力,整顿金融,兼理钱法,但在领券条件上略有差异。其暂行章程的第二条规定:如四行号向库领券,则准备成份为现金七成,有价物品三成;而其他商业行庄向库领券时,“必须交纳十足准备”,但对所缴的现金成数未有明确规定。⑥《辽宁省城四行号联合发行准备库暂行章程》,《银行周报》第14卷第6号(1930年2月25日)。即如其他商业行庄向库领券,所缴的现金准备成数可能低于七成,领券使用的收益会更多,对吸收商业行庄入库更具吸引力。①关于领券使用的收益与现金准备成份的关系,参见拙文《近代中国银行业领券发行制度的演进》,《中国经济史研究》2014年第1期。这也符合准备库成立时的初衷。可惜的是,至准备库业务的终了,也没有民营行庄实际入库领券使用。1930年末,北四行准备库派代表吴鼎昌曾致函辽宁四行号联合发行准备库,表示“愿次第赴东省营业,俾得挹注关内之资力,促成关外之发展”,②《盐业金城等四家银行申请加入辽宁四行号联合发行准备库的请函》(1930年12月28日),辽宁省档案馆藏,奉天省长公署档,档号JC10-9640。但并无续文。

辽宁四行号联合发行准备库命运的转折发生在1930年下半年,既被限定发行额度,又失去了整顿省内货币金融秩序的主导机构地位。审视其命运,则内忧外患兼而有之,准备库券的发行与流通未达既定目标,亦是无可奈何。

首先,从筹建和运营的情况来看,准备库的组建过于仓促,不利于其业务的顺利开展以达到既定目标。除整顿币制,稳定金融形势外,从成立的目的来看,辽宁四行号联合发行准备库的成立是为了抵御“南方势力的侵入”③〔日〕藤井谅:《遼寧の準備庫と現大洋票》,第3页。而匆忙设立,筹备过程不免有些仓促。此“势力”即指“关内”国民政府的影响。时南京国民政府已成立两年有余,已于1928年11月在上海组建了中央银行,开始着手整顿全国币制。此前,已于1929年2月通令各省收回种种名目的杂币,并开始铸造孙像银元为本位币;5月,更进一步地要求东北四省(包括热河省)写出金融状况报告书和使用中央银行发行的纸币,并着手在辽宁省会沈阳和黑龙江省的哈尔滨设立中央银行的分行。东北地方当局不愿意在财政与金融体制上受制于人,在未筹划完备妥当时仓促公布了《辽宁省城各银行号联合发行准备库暂行章程》,据之组建联合发行机构。是以准备库成立时,并未发行印有该库字样的新币种,仅借用边业银行券加盖“联合发行准备库”印后即向外发行使用,可见端倪。在成立后不久,1930年3月,已有限定该种库券的发行限额最高为1500万元的意向传出。④《四行号准备库定额一千五百万元》,《盛京时报》1930年3月15日,第3版。这与准备库成立时筹划的兑换专用基金共1000万元相称(约合七成现金之意),表明准备库在扩充发行额及保证兑现上的能力有限,亦是前期准备不足所致。而且,准备库的总库附设于边业银行总行内,又未设立分库,没有独立的营业场所与保管仓库,普通民众对准备库的认知有限,其形式与内容未能相称,也就难以达到筹组时的初衷了。

其次,从地区货币金融体系的情况来看,困扰亦多,并未取得切实整顿后应收的实效。就发行权而言,准备库券的“唯一”兑现本位币地位仅是名义上的,其他入库机构发行的现洋券依然在市面上行用,已如前述。东三省官银号还前于1924年接收了原属东三省银行的哈大洋票⑤哈大洋票为哈尔滨地名的大洋兑换券,流通于以哈尔滨为中心的“北满”各地。东三省银行是于1920年在哈尔滨创办的官商合办银行,1924年与兴业银行一起合并于东三省官银号中。发行权,在由辽宁省政府批准开始发行现洋券后,基本上可以控制整个东北三省的兑现货币发行,准备库也“无另立名目单独存在之必要”了。⑥《东三省金融整理委员会报告书》,第247页。而且,辽宁四行号联合发行准备库与吉林永衡官银钱号、黑龙江广信公司一样,都是省立名义机构,不若东三省官银号之名实,更易发行被商民接受且流通于整个东北地区的币种。就发行量而言,准备库的自身实力有限,束缚了库券的发行额,无法满足流通中对于现洋券的需求。据统计,1931年九一八事变前,流通范围主要为辽宁省内的现大洋票数额为4365万余元,吉黑两省另流通有江省大洋票和哈大洋票,与现币兑换时需贴水二三成,折合银本位币约5632万元,而流通中的大洋银币有约5000万元,⑦杨明正:《论统一东北币制》,《银行周报》第31卷第41期(1947年10月13日)。应大体上可以满足兑换需求。准备库券的发行额度有限且逐渐回笼,市面上流通的多是东三省官银号和边业银行发行的现洋券,也就无法达成初衷了。就整理对象而言,对币制不佳的奉票未有彻底整理计划,亦是作为兑换券发行的准备库券流通不畅的隐因。准备库成立之初,省政府曾议定《奉票固定价格充分作汇办法》,由官银号按现大洋一元合奉大洋五十元的固定价格向津沪充分作汇。⑧《奉票固定价格充分作汇办法》(1929年6月),《东三省官银号经济月刊》第1卷第3号(1930年7月15日)。这一措施看似对稳定奉票价格有益,实则无益于对不兑换纸币的彻底整顿。时评甚至认为因奉票流通广泛,“不能因发行现洋纸币而影响于奉票,亦不能因奉票之存在而有碍现洋之流通”。①述人:《对辽宁省城各银行号联合准备库成立之评议》,《东三省官银号经济月刊》第1卷第1期(1929年5月15日)。如是,则准备库券的发行在整顿币制方面的作用即被削减大半。准备库券难以完全取代奉票的地位与作用,加之发行额受限,不得不成为当时东北境内流通的诸币种中的一员。

最后,辽宁四行号联合发行准备库与省府的关系渐行渐远。在实际运作的过程中,体制构建后所收的实效也需要政策层面的保障和确认。但在实际运作中,可见辽宁省政府及东北边防军②东北边防军由1928年末“东北易帜”之后的原奉军改编而成,简称“东北军”,司令为张学良,亦兼东北政务委员会主席。司令长官公署对于东三省官银号的倚重有增无减。在1930年官银号总号至各分号所的通函中,仅视准备库券为该号发行的币种之一,准备库办事主任李广瑶为官银号“派赴”的办差职员而已。准备库券的持有者在东北各地办理汇兑业务时,也由官银号的分支机构代办。准备库券已流通入关后,因该券章程规定仅在辽宁省城兑现,平津付现“系临时变通办法”;而东三省官银号奉东北边防军司令长官谕发行加盖“天津”字样的现大洋兑换券,则“上可以裕公,下可以便民”。③《东三省官银号总号通函(券字第六号)》(1930年10月13日),《东三省官银号经济月刊》第2卷第11号(1930年11月15日)。两者的地位已有天壤之别。1930年发生的日站钱商广福号与原利号向准备库每日集中兑换现币万元再运出省城牟利的事件④《辽宁四行号联合发行准备库函报站钱商广福号原利号迭次兑换大宗现洋及辽宁省政府令》(1930年),辽宁省档案馆藏,奉天省长公署档,档号JC10-10078。使准备库的处境雪上加霜。在公布库券发行限额时,表明辽宁地方当局已有放弃初衷的打算。此外,准备库要每月公布发行额和准备金的检查报告,由入库机构缴纳准备后发行,受限颇多,增发不易。东三省官银号发行的现洋券却无此类限制,名义上虽可无限制兑现,但兑换地点仅限“辽宁省城本总号及第一、第二汇兑所”,其他分号“一概不准兑给现洋”,⑤《东三省官银号总号通函(业字第四十七号)》(1930年10月13日),《东三省官银号经济月刊》第2卷第11号(1930年11月15日)。辽宁省城则禁止现洋出境,即实则是限制兑现的。官银号的现洋券可以更不被察觉的增发和回笼,为省府所乐见,准备库的地位自然下降。1931年初,辽宁省金融整理委员会在呈东北政务委员会的报告书中还进一步提出组建“东三省发行准备银行”的计划,基础与主体仍是东三省官银号等省立金融机构。对于辽宁四行号联合发行准备库,省府在其地位上并未坚持始终,也注定了其业务将逐步收缩,为其他机构所取代了。

从成立到被吞并接收,辽宁四行号联合发行准备库经历了一段短暂地由荣到衰的发展历程,在近代东北历史中犹如昙花一现。从制度选择的角度来看,区域的联合发行准备库制度可以成为解决地区货币金融体制混乱的方策之一。它与北洋政府时期一些政治家提出的,并得到地方实力派广泛响应的“联省自治”观念有异曲同工之处,既可以在一定区域范围内整合原有的货币金融体系,也有利于地方实力派巩固其统治。领券发行制度是近代中国特有的一种代用货币发行体制,由领用者向发行机构缴纳一定成份的准备金,领取兑换券后用出,再按券面暗记由发行机构回笼。两相结合,就是辽宁四行号联合发行准备库的营运机理。

但是,辽宁四行号联合发行准备库的发展并不理想,甚至有些事与愿违,更多地,不是制度选择与设计层面的失误,而是具体保障措施的推行力度不够和政策层面出尔反尔造成的遗憾了。准备库在筹建的过程中准备不足,实力不裕,入库成员并不同心协力,难以对原有的劣币进行彻底整理,加之省政府与东北地方当局的态度转变,使准备库的存在感被逐渐淡化,在九一八事变前已成为一块食之无味弃之可惜的鸡肋,终成憾事。哈耶克在《货币的非国家化》中谈到,“政府从来没有利用它们的权力在较长时段内提供一种比较健全的货币”,⑥〔英〕费里德里希·冯·哈耶克:《货币的非国家化》,姚中秋译,北京:新星出版社,2007年,第36、114页。在某些情况下,政府就是币制不稳定的主要根源。这种说法虽未免有些偏激,却也道出部分实情。公众倾向于选择使用能够保持稳定购买力的通货,无论是在使用代用货币时期,还是在使用信用货币阶段,只要市场的多层性和通货的竞争并存着,区域内的同币种通货必然进行着整合,以提供并保证着区域性的货币信用。因而,“以自由货币创造为理想的哈耶克式世界,未必减少了交易成本”。①何平:《变化:从“不对称”看货币结构体系的历史发展——评黑田明伸〈货币制度的世界史〉》,刘秋根、〔英〕马德斌主编:《中国工商业、金融史的传统与变迁——十至二十世纪中国工商业、金融史国际学术研讨会论文集》,保定:河北大学出版社,2009年,第344页。

近世以来,中国的货币金融体系变迁是一个复杂而纷乱的状态,区域性币制的整合与重新构建是与我国近代社会历史变迁的某些特征相一致的。领券发行制度的演进过程中虽然有某些诱致性变迁因素的诱导,但在某些关键点上,政府主导下的强制性变迁是货币金融体系发生质变的决定性内容。辽宁四行号联合发行准备库的变迁也体现了制度选择与政府主导选择两种模式间的差异,如何找到两者间的契合点,赋予制度创新本身更大的空间与活力,发挥出其应有的作用,才是决策与设计者们最应把握好的一个度。在运作尚佳之际,准备库还向辽宁省政府呈送了各行号交存库款与转账办法十条,自认其职能有三方面:其一是管理纸币发行,其二是保管准备金,包括发行准备金和入库机构的存款准备金,其三是监督全境金融及各行营业。②《吉林金融研究》编辑部:《东北货币史》,吉林省金融学会,1887年,第51页。本书为伪满洲国财政部总务司资料科编辑的《满洲货币史》和《满洲币制年表》的中译名,译名本《东北货币史》。这与东三省金融整理委员会提出拟组建的“东三省发行准备银行”的职能相近。可见,组建一个负有管理通货与监管职能的综合性机构是东北地方政府整顿币制的必然一环。而坚持制度设计的准确把握和既定目标的有始有终,才能达到初衷。这也是辽宁四行号联合发行准备库变迁带给笔者的思索。