从北京话看动态义“V在”的语法性质

曹蕾

摘要:传统语法对动态义“V在”的语法性质存在分歧。有的学者尝试用主流生成语法理论对之加以解释,认为“在”本身是一个独立的句法核心,在句法或韵律层次上和V结合为一个句法词或韵律词。但是这个论断无法解释北京话中的一些相关现象。我们认为,北京话/普通话中的“V在”应该是一个能产的词法模式,而不是句法推导的产物。

关键词:“V在” 词法模式 特异性 阻断效应

一、引言

本文主要讨论普通话中“V在”的语法性质。由于“V在”不能脱离处所义名词性短语,因此也可以认为我们讨论的是“V在NP处所”。为了方便讨论,我们做出如下限制:“V”限于单音节动词;结构表达动态意义,即“NP处所”是物体运动的终点。因此,例(1)中各句都是该结构的实例:

(1)a.钱包掉在地上了。

b.他放在(了)桌子上一本书。

c.他把一本食谱藏在抽屉里了。而例(2)中各句我们暂不考虑:

(2)a.他一直坐在椅子上。

b.他生在北京,长在上海。

c.他考研失败,吃亏就吃亏在英语上了。

d.他一直奋战在第一线。

全文安排如下:第一节回顾对“V在(NP处所)”的已有句法分析,特别是生成语法的观点;第二节将结合北京话的材料评价生成语法中诸观点的有效程度;第三节提出我们自己的处理意见;第四节是结语。

二、已有分析:传统语法和主流生成语法

(一)傳统语法

对于“V在NP处所”,传统语法中的主要争论是“在”究竟先和哪个成分结合。这两种切分方法都有一定的支持者。

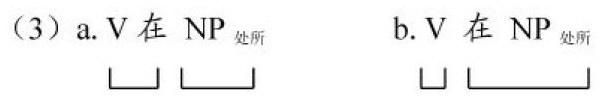

实际上,这两种分析都有一定的优势,也各自要付出一定的代价。例(3a)的优势是和更多的形式证据相一致(“了1”只能出现于“在”后)。其代价是造成了“形-义错配”(form-meaning mismatch):语义上“在”应该和“NP处所”结合,而句法上二者却没有直接关系。例(3b)的情形恰好相反:其优势在于形式和意义是匹配的,劣势则是与形式证据矛盾(“了1”的位置)。

句法分析中,形式证据的一致性考虑要优先于意义方面的考虑(包括形式——意义的匹配关系)。因此,例(3a)的分析从方法论上说优于(3b)。不过这样也带来一个问题:为什么会出现例(3a)这样“形——义错配”的情况?近年来,一些学者努力在主流生成语法的框架中寻找答案。

(二)生成语法的解释

1.冯胜利(2000)

该书的第四章第二节分析了“放在桌子上”的生成过程。“在”是一个介词,首先和“桌子上”形成介词短语“pp”,填充进动词“放”的补足语位置。在韵律的驱动下,“在”借助核心移位(head movement)附加到“放”的右侧,形成一个新的句法词“放在”(也是一个韵律词)。图示如下:

2.赵欣(2006),沈阳(2009)

这两篇文章都是依据“小句理论”来设计“V在NP处所”的底层形式和生成过程的,但实际主张却有同有异。

我们先看赵欣(2006)的分析。他主要讨论了如下几类结构:

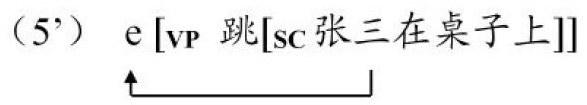

(5)张三跳在马背上。(二元处所单宾语句)

(6)那本书,他放在了桌子上。(三元处所单宾语句)

(7)他放在了桌子上一本书。(处所双宾语句)

(8)他放一本书在桌子上。(处所与格句)

这几句话的生成过程图示如下(“SC”即“小句(small clause)”):

“张三”从小句主语位置移到更外层的主语位置,得到例(5)。

“那本书”移到句首话题位置;“在”首先移动并附加于“了”,“在了”一起移动并附加于“放”。得到例(6)。

“Φ有”代表一个意义为“有”的空动词。“在”首先移动到这个空动词,然后再依次移到“了”和“放”,形成“放在了”;“桌子上”移至较高的“NP”位置。最终生成例(7)。

(8)他[VP放[XP一本书[VPΦ有[PP在桌子上]]]]

例(8)的生成不需要任何移位过程。

沈阳(2009)的处理和赵欣有两处不同。一是例(5)中“在”也需要移位至“跳”处,而不是留在原地。二是例(7)和例(8)来自相同的底层结构例(9):

(9)他放[SC[PP/VP在桌子上]Φ有一本书[2PP/VP在桌子上]]

这里“在桌子上”是小句中的附加语,且在底层同时出现两个。如果删去右边那个,得到的就是例(7)(沈文未考虑体助词“了1”);如果删去左边那个,就会得到例(8)。这意味着“放在桌子上一本书”里,“放”和“在”始终都不是一个句法意义上的词(但仍可能是一个韵律词)。

综合来看,虽然这三位学者的观点在具体技术方面存在差异,但基本观点是一致的:“v在NP处所”在底层包含一个以“在”为核心的最大投射(“pp”或“VP”),表面的“形——义错配”是句法推导的结果。我们不妨把这种观点称为“独立核心说”。在实践上,这些分析方法其实是利用抽象句法调和了传统语法中的两种分析。

三、北京话的情况

对理论解释来说,语言事实是最好的试金石。尽管“独立核心说”是针对普通话提出的,但是我们认为,用基础方言的事实来校验理论是十分必要的。如果该理论符合方言中的事实,其解释力就得到了进一步的确证;如果不能很好地处理某些方言现象,那么我们就可以着手修正现有理论,甚至提出替代理论。

作为普通话的基础方言,北京话在本文探讨的问题上具有一定优势。首先,上述普通话中的表达在北京话中都成立。其次,北京话中还存在三个“在”的同义词,对这些同义词的对比分析可以更好地帮助我们评价“独立核心说”。

(一)“在”和“跟”“挨”“在(zai)”

北京话中,用来引进处所的“在”在句中有如下分布:

(10)a.他昨天在家。(述语)

b.他刚才在里屋儿睡觉呢。(句内状语)

c.在美国,白领还没搬运工挣得多呢。(句首状语)

d.他昨天放了张存折在抽屉里。

(处所与格句)

e.他昨天放在抽屉里一张存折。(处所双宾语句)

f.他把存折藏在抽屉里了。(三元处所单宾语句)

g.他一屁股坐在台阶上了。(二元处所单宾语句)

一般认为,“在”是一个动、介兼类词:作述语时是动词,在状语中时是介词,在动词后时则有争议。本文的主旨与此无关,因此直接以此为前提,只是将动词后的“在”的词性标记为“V/P”,不下定论。

此外,北京话里“在”还有三个常用的同义词,分别是“跟”“挨”和“在(zdi)”。它们都可以用来引进处所短语,如:

(11)a.他昨天跟/挨/在(zai)家。

b.他刚才跟/挨/在(zai)里屋儿睡觉呢。

c.跟/挨/在(zai)美国,白领儿还没搬运工挣得多呢。

从(11)可以看出,这三个词和“在”有相同的分布,因此它们也是动介兼类词。但是,当我们考察其他分布时,它们和“在”的差异就显现出来了:

(12)a.他昨天放了张存折跟/?挨/在(zai)抽屉里。

b.+他昨天放跟/挨/在(zai)抽屉里一张存折。

c.+他把存折放跟/挨/在(zai)抽屉里了。

d.+他一屁股坐跟/挨/在(zai)台阶儿上了。

当“跟/挨/在(zai)”出现在动词后时,只能进入处所与格结构,和“在”形成替换关系,但却无法直接和动词毗邻,即“V跟”“V挨”和“V在(zai)”在北京话里都是不可接受的组合。

(二)理论分析

由于“跟/挨/在(zai)”都可以形成“VP”和“pp”格式,这个局面对“独立核心说”很不利。因为这意味着上面几位学者提出的生成机制在北京话里都具有很高的特异性:虽然动词和名词性短语可以比较自由地替换,但“在”却是一个常项。这和句法规则的性质很不一致。

那么,是否可能通过“在”和其他三个词的句法或语义区别来化解这个问题呢?我们认为答案是否定的。虽然“在”和其他三个词在句法、语义方面确实存在不同,但是却无法用来解释它们在v后的不平行分布。

当这些词都是动词充当述语时,“在”和另外三个同义词有三个方面的不同。首先,“在”是一个自由动词,可以单独回答问题,而“跟/挨/在(z6i)”都是粘宾动词。如:

(13)甲:老王在家吗?

乙:在(家)。

(14)甲:老王跟/挨/在(zai)家呢吗?

乙:+跟/挨/在(zai)呢。

第二,在肯定陈述句中,“跟/挨/在(zai)”的宾语后往往要带上表进行的语气词“呢”,而在“在”的宾语后,“呢”是否出现则比较自由。试比较:

(15)a.当时我跟/挨/在(zai)学校呢。

b.*当时我跟/挨/在(za)学校。

(16)当时我在学校(呢)。

第三,“在”的否定既可以用“不”也可以用“没”,而另外三个词一般都只能用“没”来否定:

(17)a.他现在不在家。

b.他现在没在家。

(18)a.*他现在不跟/挨/在(zai)家。

b.他现在没跟/挨/在(zai)家。

如果一定用“不”来否定,则只能否定主语的意愿。例如:

(19)我不挨这儿,我要回家!(溥仪《我的前半生》)

但是,当这四个词作介词的时候,这些区别也就消失了。

即使假定“V在”中的“在”是动词,这些区别也不足以解释“*V跟/挨/在(zai)”。所以不能接受:

第一,自由/粘宾动词是一个句法性质上的区别。但是我们尚未见到任何关于粘宾性的解释,因此无从判断该性质和V后位置的关系。

第二,“呢”的隐现或许是语义方面的差异,但“在”和其他三个词并未构成明确的对立。

第三,在否定词的选择上,虽然“跟/挨/在(zai)”只能用“没”,但是这一点与“V在”的概念结构并无矛盾。“张三放在桌子上一本书”可以分析为两种子情况(situation):“张三放一本书”导致“一本书在桌子上”。后者作为结果状态,是一个阶段性(stage-level)情况。而和阶段性情况相宜的否定词就是“没”(陈莉、潘海华,2008)。从这个角度上说,“跟/挨/在(zai)”甚至可能比“在”更适合“V”后这个位置。

由此看来,假设“在”具有独立的核心地位对北京话来说并不合适。

四、替代性解释

既然北京話的证据不支持“独立核心说”,那么我们不妨反其道行之,假定“V在”是一个能产性较高的词法模式,“放在”“坐在”等在进入句法前就已经成为一个复合动词了。

这样做最明显的好处就是可以比较自然地解决“*V跟/挨/在(zai)”的问题。词法中存在一种阻断效应(blocking effect),即“一个形式的不出现是由于有另一个形式的先期存在”(董秀芳,2004:13)。这意味着“V在”的出现应该早于“跟/挨/在(zai)”的出现,唯有如此,“在”才能阻断另外三个词出现在“V”后,

这个判断同现有研究是一致的。“V在”这个形式在先秦汉语中就已经出现,用“在”引出终点(张赪,2002)。根据我们的检索,在成书于乾隆时期的小说《绿野仙踪》中,“V在”后就可以出现“了1”,表明这时“V在”的实例已经是典型的复合动词了:

(20)a.见殷氏容貌娇好,睡在了炕上,乔大雄道:“就是他。”

b.我便突出重围,将盔甲马匹弃在了路上。

c.不防郑婆子在背后用头一撞,身子站不稳,往前一触,触在了门框上,碰了个大疙瘩。

而根据我们现在掌握的语料,“跟”最早可能见于清末:

(21)人家都跟这儿列队了。(《雍正剑侠图(中)》)

“挨”的最早用例见于溥仪所著《我的前半生》,如例(19)所示。该句是溥仪幼年时在登基大典上所说的话。如果溥仪的记忆没有错,那么“挨”的出现至少可以上溯到20世纪初。“在(zai)”的产生虽然比“跟”“挨”要早,但至少也要在明末以后:“在”在《广韵》中有去声和上声,但都是全浊声母,按照音变规律应该都并入了去声,且明末北京人徐孝所编的《合并字学篇韵便览》的“海”韵中并无“在”字。由此推知,北京话中的“在(zai)”并非古音残留,而是后起的。因此我们推断,“V在”的存在导致后起的“跟/挨/在(zai)”不能直接和动词“V”结合。这种阻断效应并不见于句法层次。

“V在”的一些性质确实和复合词属性是吻合的。在语义上,“V”和“在”的语义关系可以理解为“途径+结果”,这正是动补式复合词的强势语义模式(董秀芳,2004:137-141)。人们一般会(有意无意地)认为这种语义关系必须在句法层次得到表达,其实不然。比如:

(22)a.这篇论文阐明了一个重要的数学思想。

b.途径:“这篇论文阐述了[一个重要的数学思想]i。”

结果:“[一个重要的数学思想]i是明确的”。

途径先于结果。

例(22b)是例(22a)的概念结构的非形式表达。“阐明”是一个由词库记录的复合词,一定不能用句法手段在线(on-line)构造,但其概念结构的样式和“打碎”“哭累”等动结式的概念结构一般无二。

另外,“V在”可以带上“了1”,这只能看作是“v在”整体的性质,而不能归结为其中的任何一部分。以“放”和“放在”为例:

(23)a.*那本书在了桌子上。

b.*张三在了图书馆看了一会儿书。

(24)a.放在了桌子上。

b.放(+了)桌子上。

c.放了一本书。

例(23)表明,“在”无论是动词还是介词,本身都不能和“了1”组合。例(24)表明,虽然“放”可以和“了1”结合,但条件是后面直接带一个客事论元。当“放”的后面是处所论元时,“放”是不能带“了1”的。可见,在能否带“了1”这个问题上,“V在”的表现和一个动词是类似的。

赵欣(2006)和沈阳(2009)在“了1”的处理上都会出现问题。赵欣(2006)的问题在于:他必须允许生成“在了1”这个序列(见例(6)和例(7))。如果这是合法的,那么又该如何解释例(23)呢?沈阳(2009)没有直接给出“V在了1”的生成过程,因此需要我们先做一番推测。生成语法中有两种办法能让动词带上“了1”。一种是让“了1”在“VP”之上投射一个AspP,然后让动词通过核心移位和“了1”结合在一起。如果使用这种方法,例(9)中只有“放”能和“了1”结合,可以生成例(25)中的两句话,但无法生成例(7)。

(25)a.他放了一本书在桌子上

b.+他放了在桌子上一本书

另一种方法是让“了1”在进入句法推导前就附着于一个核心动词的后面,然后让“V了,”作为核心进入句法。在此前提下,如果让“了1”直接附着于“放”,其结果和上一种方法没有区别;如果让“了1”附着于“在”,则无法生成合格的例(25)a,而会生成如下两个句子:

(26)a.*他放一本书[在了桌子上]。

b.*他放[在了桌子上]一本书。

例(26)b虽然在语音上和例(7)相同,但其内部包含了一个不可能的组合“在了桌子上”。于是我们再次遇到了这个麻烦:和例(23)矛盾。

综合考虑上述因素,我们认为把“V在”看成词法模式能更好地处理更多的语言事实。

五、结语

本文结合北京话中“在/跟/挨/在(z@i)”的不平行分布对“V在”的语法性质进行了探讨,考察了已有的基于主流生成语法的解释方案。我们最终的结论是:“v在”应当被看作能产性较高的词法模式;假定“在”于底层是独立的句法核心,不仅无法解释“在”和“跟/挨/在(zai)”不平行分布,也无法有效处理“V在”的一些特异属性。

最后我们要特别说明,本文的論证并不能证明“独立核心说”是错误的,只能证明它是不充分的。想保留“独立核心说”,至少有两种可行的做法:

第一,进一步对北京话的语法系统作深入分析,将不平行分布的原因归结于某个尚未明确的语法因素/机制。(但该因素/机制不能是为这个现象特设的)

第二,认为“V跟/挨/在(zai)”合语法(grammatical)但不可接受(unacceptable),原因应当存在于语法系统和话语功能的互动限制。

当然,这些可能的思路是否能带来更好的答案,需要我们进一步研究。