“名词化辖域”与“N的V”结构

宋荣超

摘要:本文提出汉语“N的V”结构中“V”发生了名词化且存在名化度的差异,并从句法、语义和语用相互关系、“鉴定格”和抽象名词的界定等方面加以论证。名词化不一定需要形态标志,汉语缺乏形态标识不能否定名词化。“V”受到副词修饰,不能证明“V”还是动词。根据“名化辖域”概念,此时发生名化的不是或不仅仅是“V”,而是整个以“V”为核心的动词短语,即整个“VP”都得以“名化”,呈现出名词性。“V”的名词化解决了向心结构难题。

关键词:“N的V” 名化 零形式 名化度 名化辖域

一、引言

汉语中普遍存在着类似“这本书的出版”“春天的到来”的“N的V”结构。周韧(2012)论证了汉语中“N的V”不仅在语用范畴而且在句法范畴都符合向心结构理论,整个结构的句法语义中心就是“V”,因此“N的V”就是“N的N”。周韧的分析和观点无疑是正确的。本文在此基础上,从名词化定义、名词化形态、名化度以及名词化辖域等方面入手,明确提出“N的V”中的“V”已经名词化,且存在名化度的差异。

二、“名词化”的界定

要证明“N的V”中的“V”发生名词化就首先要明确“名词化”的定义。功能语言学派代表人物韩礼德(1994:41)把“名词化”定义为“任何一个或一组成分在小句中起到名词功能的现象”,换言之,“名词化”是就功能来说的。“N的V”中的“V”具有指称功能,而指称功能一般只有名词才有,因此“V”属于“名词化”用法。说到“名词化”就不能不提“名物化”。“N的V”属于名词性偏正结构已是学界共识,但其中心词是“V”,与向心结构理论违背,视为“向心结构难题”。破解该难题的关键在于如何定性“V”。张志公(1957:17-18)认为“V”在语义上不再表示行动,而是把行动当作“事物”,属于“名物化”。施关淦(1981,1988)从向心结构理论出发论证了“名物化”说的合理性。张氏和施氏的观点是可取的,只是“名物化”这个名称本身欠科学。

语言研究可分为句法、语义和语用三个平面,这种认识得到学界普遍认可。张志公的“名物化”是从语义上说的,严格来讲应该是“事物化”或略为“物化”;从句法上讲是“名词化”或略为“名化”;从语用上讲是“指称化”。因此,“名物化”有混淆句法“名(词)化”和语义“(事)物化”的嫌疑,这也许是“名物化”受到学者诟病和批评的一个原因。不过,如果把“名物化”看作是“名化”和“物化”的合称,也未尝不可,它代表句法和语义两个层面。

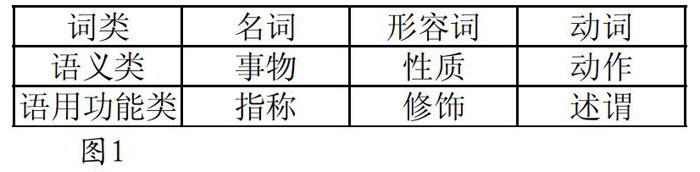

句法(符号与符号之间的关系)、语义(符号与外部世界之间的关系)和语用(符号与其使用者之间的关系)三个平面不是孤立的、而是相互制约、融于一体的,这是符号学三分的应有之义。语言作为人类最大的符号系统也是如此。胡裕树和范晓(1994)区分了“名词化”和“名物化”,前者指动词、形容词在句法平面转成名词的现象,后者指动词、形容词在语义平面转成名词的现象。这种认识是对的,不过他们认为“N的V”中的“V”在语义平面已经“名物化”,但在句法平面没有转成名词,不是“名词化”。这是值得商榷的。语义平面实现了“名物化”为什么在句法平面没有“名词化”呢?这岂不是割裂了语义和句法间的联系了吗?这和范晓(1998:27)提出的“句法和语义可以说是表里关系”自相矛盾。句法、语义和语用之间存在着互参互动的对应关系,任何一个平面的语法现象在其他平面都会有相对应的表现形式。“N的v”中“v”語用上的“指称化”和语义上的“事物化”必然会引起句法上的“名词化”(陈忠、范晓,2001)。这是理论上的证明。这种证明可以通过把Croft建立的词类、语义类和语用功能类的关联标记模式图1(参看沈家煊,2009:3)稍作改动成为图2得以显示。

说“V”发生“名词化”会引起争议,主要表现在两个方面:(1)如果说“V”名词化,即化为名词,就会造成“词无定类”,因为汉语中有不少动词都可以出现在“N的V”中;(2)当“V”为“VP”时,“V”受到一些副词修饰,如“这本书的迟迟不出版”,怎么能说“V”名词化了?

三、名词化的形态问题

名词化是人类语言中的普遍现象。印欧语具有丰富的形态变化,其名词化也会通过形态表现出来。而“汉语缺乏严格意义的形态”,要说汉语有形态,“也是既不全面也不地道的玩意儿,在分析上发挥不了太大的作用。”(吕叔湘,2001:126-127)那么,名词化一定要有形态标志吗?不是。

汉语与印欧语从类型学上分属汉藏语系和印欧语系。汉语被确定为孤立语,就是因为孤立语缺乏或没有严格意义上的形态和形态变化。同样的语义变化,印欧语有相应的形态标识,可称之为“有形”;而汉语则没有,可称之为“无形”。形态就是词法,词法属于微观句法。因此,名词化从语义(意义)上讲,印欧语与汉语一致;从句法(形式)上讲却有“有形”和“无形”之别。要求汉语名词化必须有相应的形态标志对汉语来说是“勉为其难”,是不符合汉语的类型学特点和客观实际的,因此也是不合理的。对此,任鹰(2008:321-323)有过中肯的论述。

有学者提出了“广义形态”概念,即“词与词的相互关系,词与词的结合”(卢英顺,2005:3)。这样,词序和虚词都成了形态。方光焘、胡附、文炼、卢英顺等是其代表人物。“广义形态”的说法是值得商榷。如果把“词与词的关系和结合”看作形态,岂不是要把句法学甚至整个语法学都归为形态学?因此,“广义形态”概念具有理论上和技术上的缺陷。沈家煊(1999:246)认为,人们在汉语词类的划分和转类这两个问题上分别采用了两种不同的方法和标准:在划分词类时,依靠的是所谓“广义形态”,即词跟词的组合能力和组合状态;而在词类转类问题上却仍然坚持狭义的形态标准,即“名词化”必须要有形态标记。

那么,如何来证明“N的V”中的“V”发生“名词化”了呢?前面讲过,汉语动词语义上的“物化”没有句法形式标记,因此汉语“名词化”证明最初还是要依靠语义和语用。“N的v”中的“V”语用上是陈述或描述“指称化”,语义上是动作或性状“事物化”,句法上即为“名词化”。与印欧语相比,汉语偏重“意合”,讲究“意尽为界”,属于“话语驱动型语言”,而非“语法规定型语言”(吴长安,2006:197-8)。因此“语义”和“语用”在汉语研究中有着非常特殊的意义。除了“语义”和“语用”,我们应尽可能寻找汉语“名词化”的“形式标记”,也就是词类划分中使用的“鉴定格”。就本文来说,“N的v”本身就是一种“鉴定格”,因为汉语里名词的一个普遍特点就是可以受定语修饰,因此“V”属于名词化用法。实际上,陈宁萍(1987:382)就是用类似“N的V”的“施事名词+的+动词”测定框架来测定动作名词的名性强弱,陈先生称之为“名词化小句”,结论是汉语的类型向“普遍名词型漂移”。

最后,“N的V”中的“V”由语义上的表示动作或行为转为表示“事物”,具有抽象性。因此由“V”名化形成的名词符合抽象名词的特点和定义。抽象名词是指前头只能加“种、类、点儿、些”或“次、回、遍、顿、趟”等动量词的名词(朱德熙,2008:41)。例如:

(1)你对孩子的这种打骂不对。

(2)我总共挨过父亲的两顿打。

(3)《语法讲义》的多次出版是好的。

(4)姐姐的几趟进城都没有找到

父亲。

(5)他的几回劝一点儿作用都没有。

(6)母亲的一遍一遍催促让我加快了脚步。

(7)美国的新一轮轰炸造成了平民伤亡。

可以看到,这里的“V”符合朱德熙对“抽象名词”的界定,因此说“V”名化是合理的,而且具体来说是名化为抽象名词。总之,“V”名化既既有理论上的证明也有实例上的支撑。不过“V”的名化并非一成不变,而是有名化度的差别。名化度的存在也是从另外一个角度证明了“V”的名化。

四、名化度问题

“名化度”就是名词化的程度。“名词化”简单地说就是其他词类或成分向名词转化的过程。这里的关键是“化”,即“过程”,这样就有了程度问题。如果把动词和名词分别用数字0和1表示的话,那么名词化就是由“0”向“1”的游移过程。

从历时角度看,有些动词已经完全名化,成为地道的名词,如“经验”“思想”“裁缝”等。这类名词具有名词的所具备的全部特点,丧失了以前作为动词的全部特点,属于“彻底名词化”,名化度为1。从共时角度分析名词化,情况就有些复杂,要做具体分析。“N的V”中的“V”若是充任准谓宾动词宾语的“名动词”(朱德熙,2008:60),如“调查”“研究”“分析”“影响”等。这些词可做动词也可做名词,处于名动之间。从动词向名词游移的过程看,它们是游移到了“中间位置”,属于半名词化,名化度为0.5,可称之为“半名词化”。从历时角度看,“半名化名词”则可视为由动词向名詞转化过程中的“半动半名”状态,处于中间位置。

“V”若是典型动词,以“这本书的出版”为例,其名化度能够细分。杨成凯(1991:81-82)区分了两种格式:

(8)a.这本书的顺利的出版。

b.这本书的顺利地出版。

“顺利”在例(8)a中作“出版”的定语,在例(8)b中作状语。杨成凯认为,“出版”在例(8)a中应归为名词;在例(8)b中不宜直接归为名词,但其谓词性明显减弱;例(8)a和例(8)b都属于向名词转化,只是程度不同。但不管怎样,都“似乎无碍向心结构概念。”

杨先生的分析深刻,也间接提出了“名化度”概念,意义重大。由此观之,“这本书的出版”是有歧义的,其语义可能是“书的出版过程或情况”,同例(8)b;可能是“书的出版结果”或“书的出版这件事”,同例(8)a。这也可以从其英译中看出来,不过其英译还要考虑被动和主动。例如:

(9)a.the publication of this book

b.the publishing of this book

publication与publishing都是在publish上加词尾形成,前者属于“派生名词化”,义为“出版这本书”的“事件名词化”;后者属于“动名词名化”,义为“出版这本书正在进行”的“过程名化”。不管怎样,英语的名词化都有形态变化。由于ing往往具有“正在进行”-义,动作意味很强,因此例(9)a的名化度大于例(9)b。如果派生和动名词词尾刚好都是ing时,就要具体分析。试看下面三例(引自张今、刘光耀,1996:27)。

(10)a.His drawing the picture rapidly rascinated me.

b.His rapid drawing of the picture fascinated me.

c.Hi s is a good drawing.

按照层次分析,a句中“drawing the picture”先与副词rapidly结合后再与物主代词hi s结合,因此其动词性强于名词性;在b句中“drawing the picture”先与形容词rapid结合后再与物主代词hi s结合,其名词性强于动词性;在a句中虽然也是受到形容词的修饰,但已经完全名化,因为可以用photo或picture等近义名词替代,而b句则不可以,因此从a到c名化度递增直到彻底名化。

a句中的“出版”受定语“顺利的”修饰,b句中“出版”受状语“顺利地”修饰,因此就名化度而言,a>b,可把这类名词化称为“部分名词化”。

至此还可以看到,和其他语言现象一样,“名化”有历时和共时两个方面。“彻底名词化”属于历时方面,“部分名化”属于共时方面,而“半名化”横跨历时和共时方面。当然,历时和共时不是截然分开,而是相互交融。

分析到这里,结论是:“N的V”中的“V”名化,且名化度不等;名化不一定要形态标识,形态不是“名化”的唯一要求。

英语publish的名化不管是publication还是publishing都带有词尾上的形态变化,而汉语“出版”不管怎么名化都是“原来样子”。汉语的名词化主要依靠语义和语用来判断,名词化也不一定非要形态标志不可。汉语缺乏严格意义上的形态标记及其变化,可是换个角度,可以说汉语有形态,但其形态为零。“零形式”的确立也有理论上的支撑。袁毓林(2010)论证了“零成分”的确立需要符合“一一对应原理”和“具有对立功能”。根据这个标准,汉语的形态可以定为“零形式”。根据图1,{词类、语义类、语用功能类}、{句法、语义、语用}、{名词、事物、指称}、{动词、动作、述谓}和{名化、物化和指称化}等之间具有“一一对应”和“对立”特点,因此汉语名化可以确定为零形式。印欧语的名化属于“有招”,汉语名化则属于“无招”或“零招”。“无招”或“零招”并不比“有招”差,二者各有优劣,应等量齐观。虽然零形式“看不见摸不着”,但是能够“感受得到”。中国文化中有诸多成分“只可意会难以言传”,汉语作为其重要组成部分是符合这个特点的。不管怎么说,在名词化问题上,印欧语与汉语在语义和语用上是一致的,在形式上存在形态有无的对立。前面说过,汉语的特点决定了“语义”在汉语语法分析中的重要性,名词化分析也不例外,如果真要寻求形式,只能设定为“零”。因此“出版”一词孤立看是动词,但在“这本书的出版”一句中已经名词化,名化度要具体分析,名化形式为零,可标示为“这本书的出版a名化”。

五、名词化辖域问题

如果说“这本书的出版”中的“出版”已经名词化,那么“这本书的迟迟不出版”又该怎么解释?这里要引入“名词化辖域”这个概念。Taylor(1996:271)提议用“名词化辖域”概念,即“确切地说,什么名词化了”②,来处理英语中的名词化现象,例如:([]表示名词化的“辖域”。)

(11)a.the enemy's[destruction] of the city

b.the enemys[destroying]of the city

c.the enemys[destroying the city]

d.the citys[not having been destroyed by the enemy]

e.[the city not having been destroyed by the enemy]

f.(the fact)[that the enemy destroyed the city]

其中,a属于“事件物化”(episode reitication),b属于“过程物化”(reitication of imperfective process),但二者名化辖域都是动词词干上,其逻辑(notional)主语通过领属方式、逻辑宾语通过后置0f介词短语都得到迂回表达(periphrastic specification);c中迂回表达只有领属语,of短语的内容成为destroy的论元,因此名化辖域包含了论元the city且必须出现;d中只有迂回表达的领属语,名化辖域包含着否定、时态和语态等多种元素;e没有任何迂回表达,逻辑主语和宾语、否定、时态、语态等全在名化辖域之内;f的名化辖域是包含that在内的小句(clause),整个结构都在名化范围内,这点与e一样,不同的是名化方式由ing变成了that-clause。a和b名化辖域是单独的动词,其辖域转化为名词;但c、d、e和f的名化辖域不局限于单独的动词,而是整个名词性结构或整个结构。

可见,名化辖域就是名化的对象和范围。“N的V”中的“V”如果受到副词修饰,这时发生名化的不是孤立的“V”,而是“V”和副词一起名化了。换言之,此时名词化的辖域是“V”和修饰它的副词。例如:

(12)a.这本书的[出版]

b.这本书的[不出版]

c.这本书的[迟迟不出版]

d.这本书的顺利的[出版]

e.这本书的[顺利地出版]

a和b的名化辖域是孤立的“出版”,此时“出版”名化为名词,标示为“出版a名化”;其余三例的名化辖域都是“出版”加上前面的修饰语,以c句为例,可标示为[迟迟不出版]名化。换句话说,当“V”不是孤立的动词而是以动词为核心的“VP”时,整个“VP”都发生了名化,“VP”就成为名化辖域。因此,不能因为“v”受到了“不”或其他副词的修饰就判定“V”还是动词,这只能说明“V”在名化过程中还保持着某些动词特点,但也丧失了其他一些特点,如不能带“着”“了”和“过”以及不能重叠等。其实,“V”保留了动词某些特点和丧失其他特点恰好证明其名化过程的存在,“V”的名化就是从动词到名词的逐步“脱胎换骨”。总而言之,“这本书的迟迟不出版”中“出版”受副词修饰合情合理,与以“出版”为核心的“迟迟不出版”整个结构的名化并不矛盾,不能以此否认名化。

尽管“VP”很复杂,但不管如何复杂都能找到其名化辖域。下面从张伯江(1993)的书中选出几例(例子有简化)。

(13)就说为她的[提干、晋级、加薪]吧。

(14)无处不显出他的[谙知人性,洞达世情]。

(15)问题的[未能迅速获得解决]。

(16)她的[答应帮忙]。

(17)生活的[成为可能]。

(18)常四爷的[爱大清国]。

(19)她的[突然出现]。

(20)台湾社会价值座标的[远离中心点]。

这里“VP”有的是动词短语的联合,有的是述谓短语或述谓短语联合,有的是状中短语等,名词化辖域都很清楚。

从逆向角度看,如果“VP”短语不是扩展而是逐步缩小直至最后成孤立的动词,如例(12)中的c、d、e三句,名化辖域逐步缩小直至“光杆”动词,此时,“光杆”动词就名化为名词。

六、结语

“N的V”结构就是“N的N”结构,若改为数学公式则为:“N的V=N的N”。第一个“N”保持不变,因此“V=N”。“V=N”的意思不仅仅是“V”表现出名词性,而且是“V”已名词化:当“V=‘光杆动词”时,名词化辖域是“V”,“V”名化为抽象名词“N”;当“V=VP”(V受副词修饰)时,辖域为整个“VP”,“V”名词化为名词性短语“NP”,此时“NP”不宜称为抽象名词,但具有抽象性。总的来说“V”名化为“N”后具有抽象名词的性质。

向心结构难题之所以存在,是因為“N的V”整体上的名词性与中心词“V”之间的矛盾与悖论。“V”的名词化解决了向心结构难题。向心结构理论对汉语来说也是适用的,企图抛弃或修改向心结构理论引出的问题比解决的问题还多,因此可能会得不偿失,把问题弄得越来越复杂。