云南省城镇化与区域经济发展耦合协调关系研究

路 满, 张天明, 吴映梅

(云南师范大学 旅游与地理科学学院,云南 昆明 650500)

改革开放以来,我国经济快速发展,城镇化进程不断加快,城镇化对区域经济发展具有显著的推动作用[1],同时,经济发展是城市系统发展的核心,经济发展是与城市的发展变化相联系的[2],经济发展反作用于城镇化,二者之间存在着很强的正相关关系[3]。科学合理评价区域经济发展与城镇化系统之间的关系,对于区域整体协调发展具有重要作用。R.M.Mortham研究指出若一个地区的城镇化率达到30%-70%时,标志着该地区城镇化进入快速发展时期[4],据此,我国目前已进入快速城镇化时期。党的十八大报告中提出“五位一体、四化同步”的战略构想与布局,对我国未来一段时间的区域经济与城镇化协调发展指明了方向。云南省集“老、少、山、边、穷”于一体,经济发展状态与地理人文环境都与其他地方有较大差别,具有一定的独特性。推动区域经济发展的同时能否更好加快城镇化进程,有效形成二者协调发展的良好状态,是必须解决好的重要议题。国内外对于二者之间的关系进行了许多理论实证研究,国外研究主要集中于定性研究,Michael Lipton认为,欠发达国家中掌握权力的城市精英往往会实施有利于城市的资源分配政策,导致这些国家城镇化水平提高,但整体经济发展却被削弱[5]。Gugler认为,拉美国家存在过度城镇化(over urbanization)问题,即城镇化超出了经济发展和工业化所应有的水平,阻碍了经济发展[6]。Henderson进一步提出了超前和滞后城镇化的概念,并认为中央政府的政策导致了城镇化进程的超前,然而,相对于因国家发展水平和地理面积大小而异的最优劳动生产率而言,超前的城镇化无疑是代价高昂的[7]。国内研究主要集中于定量研究,蔺雪芹等实证分析了中国城镇化对经济发展的作用机制,认为城镇化确实可以使经济增长的相关要素得到很好聚集,从而对经济发展产生良好的传导效果[8]。彭翀等对湖南省县域城镇化与区域经济的相互关系和时空格局进行了评价分析,认为在经济发达区域城镇化进程对经济发展带动作用明显,经济欠发达地区则不然[9]。帕夏古·阿不来提以吐鲁番地区为例评价了城镇化与经济发展的耦合协调关系,表明吐鲁番地区城镇化与经济发展处于均衡发展态势[10]。马子红运用象限图方法对云南省城镇化与经济增长关系进行了研究,表明16个地级市一半以上存在着不同程度的城镇化超前现象[11]。丁浩等基于31个省份2003—2012年的数据,测算了各省份新型城镇化与经济发展的耦合协调度,认为新型城镇化与经济发展之间的关系具有强有力的互补作用[12]。白忠菊基于脱钩理论,对重庆市城市扩张速度的时空演变规律与特征及其与经济发展的相互关系进行了脱钩研究,认为城市扩张速度越快,依赖区域生产力水平的程度越高,适度调整GDP增速,可以控制城市无序扩张、提升城镇化质量[13]。

综上研究,国内外诸多学者从耦合协调理论、作用机制、相互关系等多角度对城镇化与区域经济发展的关系进行了理论与实证研究,为两大系统协调发展提供了重要指导,但研究大多侧重于理论的评价和单要素的实证评价,通过构建两大系统之间协调度的评价指标体系对城镇化与经济发展关系进行评价的相对较少。在学习借鉴前人研究基础之上,选取云南省2000-2015年间城镇化系统与区域经济发展系统多维度重要指标,通过构建评价指标体系,运用耦合度、耦合协调度、相对发展度等评价模型对云南省两大系统之间的耦合协调关系进行评价,以期为云南省走出一条具有云南特色的山地城镇化道路提供参考。

1 研究区域本底特征

1.1 研究区域

云南省地处祖国西南边陲腹地,是云贵高原的重要组成部分,国土面积39.4万平方公里,占全国总面积的4.1%,共辖16个市州,129个县级行政区划单位。2015年末,云南共有4741.8万人,25个少数民族,人口密度为120.3平方千米/人。拥有4060 Km陆地边境线,分别与缅甸、老挝、越南三国相接壤;地形以山地为主,山地面积占全省总面积的94%,山高谷深,是我国山地的典型代表区域。自然资源丰富,其中,动植物资源种类多样,水能、旅游等资源蕴藏量较大,位居全国前列。

1.2 云南省城镇化发展特征

近年来,随着云南提出“城镇上山”的新型城镇化发展理念,努力提升城乡人居环境,全省小城镇发展迅速,规模不断扩大。2015年底,全省共有乡镇、街道办等行政区划单位1392个,城镇人口2054.6万人,乡村人口2687.2万人,城镇化率为43.33%,城镇与乡村人口比由2000年23.4:76.6上升为43.33:56.67;城镇单位职工人数为343.25万人,乡村就业人数为2191.75万人,据R.M. Mortham的研究结论,云南省城镇化已进入快速发展阶段,取得了一定成就,城镇化发展水平与全国保持同等增长速度,但由于农村人口基数大、经济基础薄弱、贫困程度深、资源开发难度大、城镇自身发展动力不足等原因,城镇化率依然低于同期全国水平(56.1%)12.77个百分点。

1.3 云南省经济发展特征

云南省特殊的地理位置一定程度上决定了经济发展环境,远离中东部经济中心,接收到的发展辐射功能薄弱,是我国经济发展难度较大、贫困程度最深的地区之一。截至2015年底,全省共有贫困人口471万人,生产总值约13 717.88亿元,GDP增速为7.05%,人均生产总值约28 806万元,城镇社会消费品零售总额约4 405.81亿元,占全省社会消费品零售总额的86.34%;三次产业就业人数分别占比由2000年的77.61%、9.28%、13.11%上升为53.6%、13.0%、33.4%,第一产业比重最大。

2 指标体系构建与评价模型

2.1 指标体系构建与数据处理

2.1.1 指标体系构建

借鉴已有评价指标体系,结合云南实际省情,引入了人口密度、城区面积、能源生产总量、实际利用外资水平等评价指标,共选择7个二级指标,29个三级指标构建云南省城镇化与区域经济发展耦合关系评价体系(表1)。

表1 云南省城镇化与区域经济发展耦合评价指标体系

2.1.2 数据标准化处理

为减小原始数据变量自身对计算结果的影响,研究采用离差标准化方法对指标原始数据进行标准化处理。

正功效指标标准化:

负功效指标标准化:

式中:eij是指标i在j年的值;eimax和eimin分别表示指标i的最大值和最小值;e′ij表示指标标准化后的标准值;为消除指标标准化后0值的影响,故a∈(0,1),一般取a=0.9;正向指标标准化处理运用公式(1),负向指标标准化处理运用公式(2)。

2.1.3 确定指标权重

确定指标权重的方法具有多种,文章采用熵值法确定指标权重,判断各项指标对系统的影响程度。熵值赋权法步骤如下:

1)计算指标i在第j年的比重xij:

2)计算i的信息熵值zi:

3)计算i的使用价值di:

4)计算i指标的权重wi:

2.2 评价模型

评价研究城镇化与区域经济发展两大系统之间关系的方法较多,有钱纳里发展模型、相关性分析法、回归分析法、耦合度和耦合协调度模型、格兰杰因果关系、协整分析等理论评价模型。其中,耦合度评价模型可以对两大系统之间的相互作用、彼此影响的强度进行客观评价,从中得出城镇化和区域经济两大系统之间彼此影响强度和系数,同时,运用耦合协调度模型来对两大系统之间的协调发展水平和发展程度进行测评,根据协调指数进一步划分协调发展阶段,因此,文章综合运用耦合度和耦合协调度评价模型,并借鉴引入相对发展度模型对两大系统的发展速度进行评价。

2.2.1 耦合度与耦合协调度评价模型

耦合(coupling)最初是物理学中的基本概念,指两个(或两个以上)系统或运动形式通过各种相互作用而彼此影响的现象,后被广泛应用于其它学科领域。耦合度就是描述系统或要素相互影响的程度,耦合度越高,二者联系越紧密,相互影响越大,制约性也就越强[14]。借鉴前人研究成果,运用耦合协调度评价模型,以此来反映云南省城镇化与经济发展两大系统间的相互作用和耦合协调度,模型如下:

式中:T,C,R分别表示系统之间的综合发展度、耦合度和耦合协调度;S1,S2是城镇化系统和经济发展系统中的标准化后的每个指标与其权重乘积的总和,表示城镇化与经济发展的综合发展水平,α,β是待定系数且α+β=1,本文认为城镇化建设与经济发展同等重要,故取α=β=0.5。

2.2.2 相对发展度计算方法

耦合度和耦合协调度能反映系统之间相互作用的程度和协调发展水平,但不能揭示二者之间的相对发展程度,为更好的评价城镇化与经济发展关系,借鉴引入相对发展模型[15],计算城镇化与区域经济的相对发展系数。计算方法如下:

式中:表示二者之间相对发展度,S1,S2分别表示城镇化水平和经济发展水平的综合指数,借鉴已有研究成果[16],并综合研究实际,对城镇化水平与经济发展水平耦合协调发展度进行分类。

3 云南省城镇化与区域经济发展耦合协调关系结果分析

3.1 城镇化与区域经济发展耦合协调度评价

3.1.1 综合发展度评价

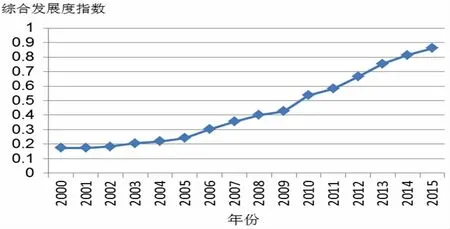

运用式(7)对云南省的城镇化系统与区域经济发展系统的综合发展度进行测算(图1、表2)。由图1可以看出:2000—2015年间,云南省城镇化与区域经济综合发展度由2000年的0.1740逐步上升到2015的0.861 5,呈现逐年递增趋势,综合发展能力不断提升。其中,2000—2008年间,综合发展度增长了0.227 8,增速较慢,由于整体经济发展基础薄弱,云南省限于山区地理特征的制约,城镇化发展方向不明确,进程比较缓慢。2009—2015年间,城镇化与区域经济综合发展呈现出了较快的发展趋势,增长了0.434 3,增速较前一阶段翻了近一番,逐步走出一条具有云南特色的“城镇上山”新型城镇化发展道路,鼓励优先发展中小城镇的政策促使特色小镇和中小城镇发展速度进一步加快。此外,积极参与逐步融入“一带一路”战略和次区域合作大格局,为云南省经济和城镇化发展提供了难得的发展机遇。总体来看,随着云南省产业结构的不断调整和新型业态的逐步壮大,区域经济实力不断增强,全省城镇化与区域经济两大系统的综合发展度增长趋势明显,城镇化与区域经济均保持了较好发展势头,综合发展能力成效显著。

图1 2000—2015年云南省城镇化与区域经济综合发展度指数

表2 2000—2015年云南省经济发展与城镇化系统综合发展度、耦合度以及耦合协调度

3.1.2 耦合协调度评价

依据熵值法和耦合协调度评价模型对2000—2015年间云南省经济发展与城镇化系统耦合度C和耦合协调度R进行测算评价,借鉴已有实证研究中关于协调程度和耦合协调阶段的划分方法[17-18],结合云南省实际情况,对两大系统的协调程度以及耦合协调阶段划分为低度协调与拮抗阶段、中度协调与基本耦合阶段、高度协调与磨合阶段(表2)。从表2可以看出,2000—2015年内,云南省城镇化系统与区域经济发展耦合度逐步增强,表明两大系统相互作用越强,城镇化发展有力推动了区域经济发展,同时,区域经济反作用于城镇化,不断提高城镇化发展质量。

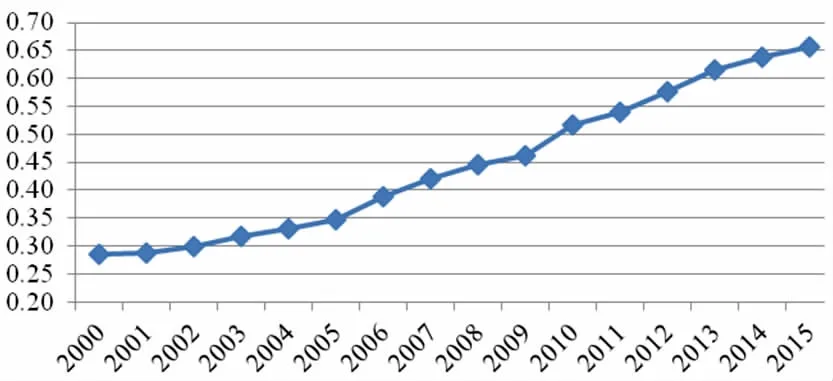

总体来看,云南省近年来不断转变区域发展理念,坚持走新型城镇化发展道路,优先发展中小城镇,城镇化与经济发展的耦合协调度由2000年的0.286 0递增至2015年的0.656 3,呈现逐步递增态势(图2),耦合协调度经历了低度—中度—高度协调程度与拮抗—基本耦合—磨合三大耦合阶段,趋势向好。其中,2000—2002年,城镇化系统与区域经济发展耦合协调度低于0.3,二者处于拮抗阶段,属于低度协调程度;2003—2009年,城镇化系统与区域经济发展耦合协调度介于0.3-0.5,二者处于基本耦合阶段,属于中度协调程度;2010—2015年,城镇化与区域经济发展耦合协调度介于0.5-0.7之间,二者处于磨合阶段,属于高度协调程度。

图2 2000—2015年云南省城镇化系统与区域经济耦合协调度

3.2 城镇化系统与区域经济相对发展度评价

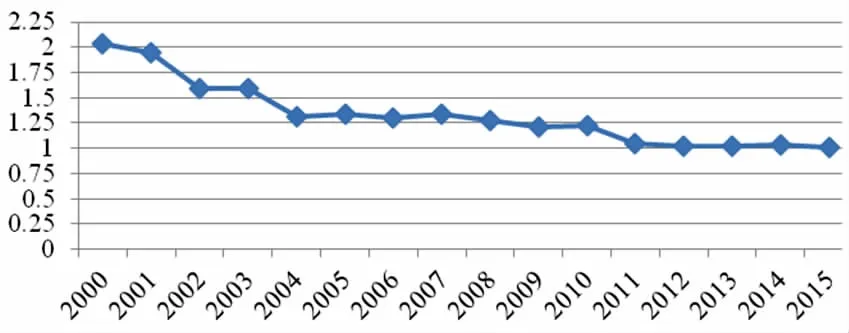

根据相对发展度评价模型(式10)测算城镇化系统与区域经济相对发展度(图3),从图中可以看出,2000—2015年云南省城镇化系统与区域经济相对发展度总体呈现下降态势,并逐步接近于1,趋于平衡状态。2000—2003年相对发展度介于2.038 0-1.587 6之间,下降明显,表明城镇化发展超前于区域经济发展,与耦合协调度评价结果相吻合,二者处于拮抗低度协调阶段,经济实力与城镇化不相匹配,城镇化存在虚高状态;2004—2015年相对发展度介于1.315 3-1.006 6之间,下降较缓慢,表明城镇化系统与区域经济发展相对发展度逐步趋于平衡同步发展状态,二者处于中高度协调状态,其中,2011—2015年,两大系统的相对发展度介于1.043 4-1.006 6之间,趋近于1,表明二者几乎处于同步发展状态,协调度较高,城镇化与区域经济发展速度与发展能力趋向同步,发展越来越优。期间,云南省深入实施“城镇上山”的新型城镇化发展战略,中小城镇发展规模不断壮大,滇中城市群的区域经济极化作用不断凸显,滇西、滇西北、滇东南、滇东北、滇西南城镇群区域辐射带动作用逐步增强,内外部经济发展环境逐渐优化,为城镇化与区域经济协调发展提供了有力支撑。随着《云南省新型城镇化规划》的落实,城镇化与经济发展必将更加协调均衡发展,逐步形成“六大城市(镇)群为主体、大中小城镇协调发展”的城镇发展新格局。

图3 2000—2015年云南省城镇化系统与区域经济相对发展度测算

4 结论与建议

4.1 结论

通过构建城镇化系统与区域经济耦合协调发展评价指标体系,利用熵值法确定指标权重,借鉴运用耦合协调度评价模型和相对发展度评价方法,以此来反映云南省城镇化与经济发展两大系统间的耦合协调度和相对发展程度,得出以下结论:1)2000—2015年间,云南省城镇化与区域经济综合发展度呈现逐年递增趋势,综合发展能力逐步提升。2)2000—2015年间,云南省城镇化系统与区域经济发展耦合度逐步增大,两大系统相互作用逐步增强。3)云南省城镇化系统与区域经济发展耦合协调度由2000年的0.286 0递增至2015年的0.656 3,两大系统2000—2002年间,耦合协调度低,二者处于拮抗阶段;2003—2009年间,耦合协调度居中,二者处于基本耦合阶段;2010—2015年间,耦合协调度较高,二者处于磨合阶段。4)2000—2003年间,云南省城镇化发展超前于区域经济发展,2004—2015年间,两大系统逐步呈现同步协调发展态势。

4.2 建议

1)充分发挥云南省优越的自然、人文地理环境和边疆区位优势,深入挖掘多民族文化,加快旅游业转型升级,促使旅游业成为推进云南省区域经济和城镇化协调发展的重要力量。要以现有旅游区和旅游经济带为轴线,拓展沿边、沿线旅游经济带发展壮大,建设形成一批休闲度假、温泉疗养、户外运动、边境跨境旅游等具有区域民族特色的新型业态。努力打造旅游特色小城镇,改善乡村旅游休闲基础设施,使乡村旅游成推动区域经济和城镇化协调发展的重要抓手。

2)以云南省“六大城镇群”为引领,努力走出一条具有云南山地特色的新型城镇化道路。滇中城市群作为全省经济社会发展的动力引擎,要充分发挥辐射带动作用,改造提升城市群基础设施,增强城镇群的承载能力和可持续发展能力,加快完善滇中半小时经济圈,将其打造成为全省区域经济和城镇化发展的核心区。同时,要加快发展滇西、滇东南、滇西北、滇东北、滇西南城镇群,充分挖掘区域特征,培育具有次区域特色的城镇化、经济发展增长极,辐射带动整个云南省城镇化与区域经济协调发展。

3)优化空间布局、挖掘潜力,推动区域协调发展。加快建设金沙江、澜沧江沿江经济开发开放带,继续提升基础设施,优化培育壮大新型产业;以开放口岸、沿边开发开放实验区为载体,构建沿边经济带,进一步拓展发展空间;主动服务国家区域发展战略,积极参与建设“一带一路”,以重要的城镇群和经济带为节点和轴线,提高城镇化发展质量,持续增强区域经济发展活力,努力形成区域经济与城镇化协调发展的良好局面,推动全省转型跨越发展。

[1]邵磊,张慧,韩永强.安徽省城镇化与经济发展的关系研究[J].平顶山学院学报,2014(5):111-117.

[2]范士陈.城市可持续发展能力成长过程理论解析与模型[J].经济地理,2006(6):961-964.

[3]郑继承.新型城镇化推进与区域经济发展的关系研究:基于云南省际数据的实证分析[J].经济问题探索,2015(9):65-71.[2017-09-13].

[4]NORTHAM R M.Urban Geography[M].New York:John Wiley&Sons Inc.1975.

[5]保罗·诺克斯,琳达·麦克卡西.城市化[M].北京:科学出版社,2009:208-211.

[6]GUGLER J.Overurbanization Reconsidered[J].Economic development and Cultural Change,1982,31(1):173-189.

[7]HENDERSON V.The urbanization process and economic growth:The so-what question[J].Journal of Economic growth,2003,8(1):47-71.

[8]蔺雪芹,王岱,任旺兵,等.中国城镇化对经济发展的作用机制[J].地理研究,2013(4):691-700.

[9]彭翀,常黎丽.湖南省县域城镇化时空格局及其经济发展相关性研究[J].经济地理,2013,(08):73-78.

[10]帕夏古·阿不来提,孜比布拉·司马义,周玄德.吐鲁番地区城镇化与经济发展的耦合关系研究[J].干旱区资源与环境,2012(2):13-19.

[11]马子红,谢霄亭.云南省城镇化与经济增长关系研究:基于改进的象限图方法[J].经济问题探索,2016(8):83-91.

[12]丁浩,余志林,王家明.新型城镇化与经济发展的时空耦合协调研究[J].统计与决策,2016(11):122-125.

[13]白忠菊,藏波,杨庆媛.基于脱钩理论的城市扩张速度与经济发展的时空耦合研究:以重庆市为例[J].经济地理,2013(8):52-60.

[14]张胜武,石培基,王祖静.干旱区内陆河流域城镇化与水资源环境系统耦合分析:以石羊河流域为例[J].经济地理,2012(8):142-148.

[15]毕国华,杨庆媛,刘苏.中国省域生态文明建设与城市化的耦合协调发展[J].经济地理,2017(1):50-58.

[16]刘浩,张毅,郑文升.城市土地集约利用与区域城市化的时空耦合协调发展评价:以环渤海地区城市为例[J].地理研究,2011(10):1805-1817.

[17]毕国华,杨庆媛,刘苏.中国省域生态文明建设与城市化的耦合协调发展[J].经济地理,2017(1):50-58.

[18]穆哈拜提·帕热提,左停,周宁.新疆城镇化与经济发展耦合协调关系研究[J].地域研究与开发,2016(3):19-22.