高中数学教师生涯发展阶段:教学能力的视角

吴 琼,饶从满, 高 夯

(1.2.东北师范大学教育学部,吉林长春 130024; 3.东北师范大学数学与统计学院,吉林长春 130024)

一、问题的提出

教师的发展是一个动态过程,掌握这些不同发展阶段的特征,有助于教育研究者及决策者们为教师发展提供更好的支持,从而有利于所有的学习者。以往在促进教师发展——尤其是在职教师培训方面,中国投入诸多人力和物力。然而,近期不少关于在职教师培训的研究指出培训效果不够理想、缺乏针对性,进而提出分层、分类培训的想法。[1]事实上,若要针对不同层次的在职教师进行培训,首先需要认清这些教师处于怎样的发展阶段,其具备哪些共性特征,并持有何种共性诉求,而这些恰好都属于教师生涯发展阶段的研究范畴。

教师生涯发展阶段研究是以探讨教师完整职业生涯发展过程中所呈现的阶段性发展规律为主旨的研究。这类研究主要从两个角度进行:一是按照教师某些专业素质形成的过程或发展水平来划分阶段。例如:富勒(Fuller)、斯德菲(Steffy)、亚历山大、舒尔、费斯勒等。[2-6]利用这类研究的特征结果,我们可以在某种程度上判定教师处于哪种发展阶段。二是依照“教龄”、“年龄”等时间路径的划分,这类研究强调教师从教的年限对教师生涯发展有重要作用。例如:昂鲁(Unruh)和特纳(Turner)最早提出教师生涯分为三个阶段,[7]还有伯顿(Burden)[8]、休伯曼(Huberman)[9]等。这些研究证明,教龄对教师的发展具有较为明显的作用。人们可以通过教龄初步判定教师可能所处的发展阶段,并预测出其行为特征及可能存在的问题。

从以往的研究来看,无论从哪一角度出发进行教师生涯发展阶段研究,基本都会涉及教师的教学,可见,教学是教师生涯发展研究的聚焦点。以往这方面的研究多是质性研究,结果侧重于描述各阶段教师的具体教学行为表现。这些研究结果丰富、深刻,但由于并非是对教师教学进行一个整体性评价,多数研究样本也较小,所以很难呈现出教师群体在教学方面发展的整体规律性。并且很少有研究者从教学能力的视角研究教师生涯发展阶段——尤其是以量化的方法进行研究。究其原因,如何合理评价教师的教学能力是一个非常困难的问题。然而,我们仍然希望通过了解教师在教学方面发展的整体规律性,进而对教师专业发展提供帮助。教龄的增长是每位教师都会经历的成长过程,具有普适性。因此,我们想知道:教师的教学能力发展水平在时间序列中是否具有客观规律性?教师教学能力的每个维度的发展历程是否相同?

在我国,由于高考的影响,高中教师教学能力发展状况不仅受到教师教育领域相关人员的注意,还吸引了来自社会各界的目光,但因为现实条件限制,关于这一群体各方面的实证研究都十分匮乏。因此,本研究以高中数学教师为例,试图在统计学意义下呈现出高中数学教师教学能力依据教师教学年限发展的规律性及阶段特征。

二、研究方法

本研究采用量化研究方法为主、质化研究方法为辅的研究方式。

(一)量化研究方法:专家评价法

1.研究对象的选取

在我国,高中一般分为三类:重点高中、一般高中和薄弱高中。本研究总体为在重点高中和一般高中任职的高中数学教师。主要以校为单位采用分层抽样方法进行数据收集。最终选取的研究对象为吉林省内10所高中,其中,重点高中4所,一般高中6所,得到221位高中数学教师的评价结果(重点高中85人,一般高中136人)。

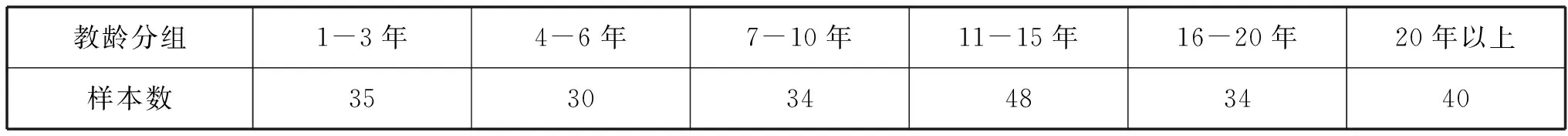

表1 被试教师基本情况统计表

2.研究工具:教学能力评价表

教学能力是教师在教学情境中,运用一定的教学知识和教学技能,用以促进教学目标的高效完成和学生个体的发展时,所表现出的个性心理特征。[10]参考已有文献,并且,考虑到专家评委的经验——对被试教师状况的观察和了解主要围绕日常教学活动的展开,本研究选取“教学活动过程”这一视角,将教师教学能力划分为三个维度:教学设计能力,教学实施能力和教学监控能力,[11][12]权重各占三分之一。

3.研究的实施过程及数据处理

对教师各项教学能力的评价分为两级评价系统——校内专家评价系统和校间专家评价系统。首先,进行“校内评分”。每个学校组建一个校内专家评价系统,由该校专家教师(数学教研组长、备课组长)共计3人,对每位被试教师的教学设计能力、教学实施能力和教学监控能力分别进行评分。其次,确定“校间比值”①。由于各学校被试教师之间的水平差异,尤其重点高中的被试教师与一般高中的被试教师即便在校内评价中得分相同,但是他们的实际水平存在差异,所以,需要确定一个“校间比值”来消除不同类别学校教师之间的评价差异。最后,通过换算处理得到各位教师教学能力的最后得分②。[13]

4.评价方法的合理性

以往对教师课堂教学评价的一般做法是列举出指标与等级(分数),并且为每个指标和等级给出详细的绝对性质的描述性评价准则。这种方法比较适用于评价主体一致的情况。然而,在本研究中,由于各学校专家评价组成员不同,他们实际工作环境及经验阅历的不同很可能会导致对评分标准的理解不同,所以,前述做法的效果并不理想。[14]因此,我们在本研究中不给出绝对、详细的评价准则,而是给出评分范围(教师得分的大致分布范围)和评分众数,而后以各校为单位,对被试教师得分进行标准化换算。

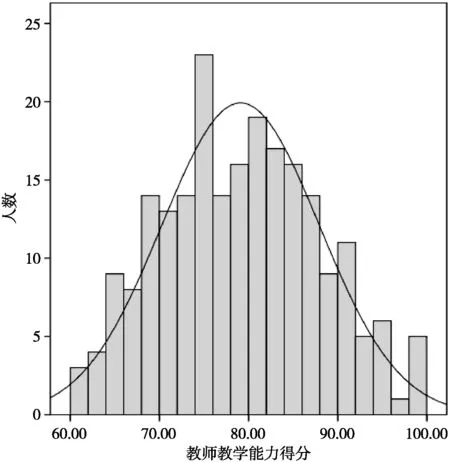

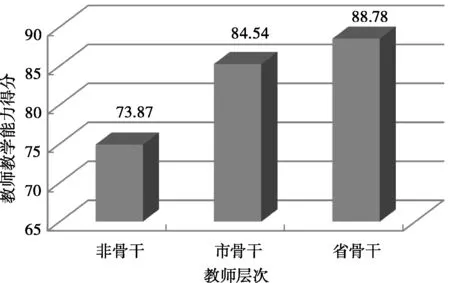

若要证明本研究对教师教学能力的评价方式合理,需要两个条件:(1)说明教师教学能力得分结果符合正态分布;(2)证明教师教学能力得分结果与实际生活中社会对教师的评价相符,即,实际生活中受到认可的优秀教师在此次评价中能够获取高分。图1展示了此次调查中教师教学能力得分整体状况,结果显示,经单样本正态分布K-S检验(p=0.708),教师教学能力得分服从正态分布。由图2则可知,省级骨干教师的教学能力得分高于市级骨干教师,市级骨干教师得分则明显高于普通教师(p<0.001)。由此说明,此评价方式与数据

处理的方法较为合理。

图1 教师教学能力得分概况图

图2 不同层次教师的教学能力得分情况图

(二)质化研究方法:访谈法

1.研究工具:访谈提纲

访谈内容主要分为两个部分:一是请教师回顾自身及熟悉的同事在任教的这些年中,其在教学的设计、实施和监控方面是如何做的。比如:在某一教龄段(以教师自述为准),在备课或设计教学时,您通常会参考哪些信息?当课堂中发生与教学内容有关的突发状况(例如学生提问出乎你的意料)时,您怎么办?当课堂中发生一些与教学内容无关的突发状况(例如纪律问题)时,您怎么办?您会在课堂上时刻注意学生的表现和反应么?是如何知道他们的变化的?是否会临时改变授课计划?怎么改动?等等。二是请教师回顾自身及熟悉的同事是否会在某些时期对教学工作产生情绪上的变化,其原因是什么?如果产生了消极情绪,是否会

① 最后得到“校间比值”约为0.88,方法详见参考文献[13]第63页。

② 换算处理方法详见参考文献[13]第63页,其中教师各维度教学能力得分相加即为其教学能力总分。

恢复?何时恢复?是如何恢复的?等等。

2.研究对象的选取

本研究选取3位优秀的骨干教师进行深入访谈,他们分别为3所高中的数学教研组长和备课组长。

三、 研究结果与分析

(一)高中数学教师教学能力发展:“三个阶段”和“两个停滞期”

在本研究中,各教龄组教师教学能力得分具体情况如图3所示:

图3 不同教龄组教师教学能力得分情况图

对数据进行单因素方差分析,显示各组间整体水平差异显著(F=28.860,p=0.000)。由于方差非齐性(p=0.022),所以选择非参数检验方法对各组之间的差异进行进一步验证,结果显示:教龄为1-3年的教师其教学能力显著低于其他各组教师(p值均小于0.05);教龄为4-6年的教师与教龄为7-10年的教师其教学能力水平几乎没有差异(p=0.990);教龄为11-15年、16-20年和20年以上的三组教师,其教学能力水平无显著差异(p值均大于0.05),但是整体显著高于前面三组教师。

1.教师教学能力发展呈阶段性增长:“1-3年”、“4-10年”、“10年以上”

研究结果显示,教师的教学能力并不是持续匀速的增长,而是具有阶段性的增长。教龄为1-3年时,教师教学能力水平最低,可称其为“新手教师”。通过访谈可知,新手教师在教学表现中最重要的特征就是“刻板”和“缺少自我”,因为他们

尚未掌握必要的学科和教学知识,缺乏课堂管理经验,也不够了解学生,基本处于“求生存”阶段。本研究得出的“生存期”时限与休伯曼[15]和申继亮[16]的结论相似,但要比伯顿[17]和卡茨[18]得出的“生存期”持续时间长①,这很可能是由于二者的研究是针对K-6年级和学前教师的研究,在低年级任教的教师在熟悉学科知识内容方面相对容易一些。在本研究中,受访教师一致指出,在最初的3年中,他们最重要的任务就是补习数学相关内容,做大量的高考数学题目,以确保能够正常教学。另外,许多国外研究结果显示,很多教师在任职的最初数年处于不稳定状态,教师在努力适应环境的同时,总在判断是否会最终选择这个行业,因此教师的“生存期”较长,导致教师的稳定发展时期也顺延。例如:赛克斯(Sikes)的研究显示,在教师生涯第一阶段(21-28岁),有不少教师会“离开教育行业”,[19]纽曼的研究也有类似结果。[20]而在我国,由于选择就读师范大学的学生多数对教师职业已经认可,所以他们在进入学校任职后很少离职,会从入职之初便投入绝大部分精力专心适应工作环境,使得“生存期”维持在约3年。

申继亮的研究曾指出,教师在入职3-5年后会进入发展的第二阶段,而这一阶段会持续5-7年,此期间的主要任务是积累教学经验。[21]类似的,冯克(Vonk)关于教师生涯阶段研究也得出,教师在从教的2-7年属于“成长为专业工作者阶段”,[22]这个阶段的注意力集中在教学能力的提高。与此相近,在本研究中,教龄为4-10年的教师,其教学能力水平较新手教师有显著提高,可称为“胜任教师”。此时的教师已经熟悉教学环境和流程,具备基本的学科知识、教学知识和管理知识,积累了一些教学经验,具备一定的教学能力,但在这期间内,多数教师的教学能力水平不会有明显上升,而是维持在一个稳定水平。可见,教师教学能力的发展并非匀速。

教龄为11-15年时,教师的教学能力水平将达到巅峰状态,随后会有所下降,但基本维持在高水平,此时有部分教师有可能成为“专家教师”。可见,教师通常需要约10年的积淀来使其教学能

① 二者的研究结果认为教师的求生存期通常持续1年左右。

力达到最高水平,这充分验证了以往心理学研究中提出的“任何一个专业活动领域内的新手要成长为专家都需要10年的工作经验”。[23]通过后期访谈可知,受访的几位优秀教师都不再写教案,而每天只需花费约15分钟的时间思考下节课的思路和内容,其教学行为也表现出充分的“自动化”和“灵活性”。这表明,一些教龄大于10年的教师其教学行为很大程度上与以往研究得出的专家教师所具备的直觉性和自动化特征[24]相似,他们能在单位时间内付出更少的努力,而获得比新手教师更多的信息。

2.教师教学能力发展的两个停滞期:“七年之痒”与“中年危机”

费斯勒、休伯曼以及Day等人[25]在教师职业生涯发展研究中均承认,教师的发展并非是直线增长的,在某些时期会出现低潮期,并且这是一种规律性表现。本研究统计数据显示,教师在7-10年的教学能力提升速度放缓。在访谈中,3位教师中有2位教师不约而同提到“七年之痒”这个词,而另一位老教师也有类似的叙述。可见7-10年确实是许多教师发展的一个困难时期。此时,许多教师由于已经掌握作为高中数学教师的基础知识和能力,认为“再无新鲜事物”,但是又难以上升到更高的理论层次,因而遇到上升过程中的“高原期”,易产生职业倦怠,从而发展停滞,但绝大部分教师停滞一段时间后,等到“发现新的可以吸引我的东西”时,将继续发展,直至进入第11-15年的巅峰期。

教师在教龄16-20年(年龄通常在39-43岁)时容易发生“中年危机”。此时教师教学能力水平有个较大的向下波动,此后便基本保持在这一水平。冯克的教师生涯四阶段论中关于“自我和专业的再定向阶段”的论述与休伯曼的教师生涯五阶段论中关于“试验与再评估期①”的论述均有提到类似的情况。纽曼也在研究中指出,“在接近40岁时,部分教师会对长期教学工作感到乏味,因此想有一些变动——调迁他校或改变任教年级”。[26]究其原因,从心理学角度讲,莱文森(Levinson)的成人生涯发展理论认为,40-45岁这一“中年转折

期”,是一个重要危机时期,个体可能由于认识到理想与现实的不符与冲突,而产生焦虑、不安和恐慌的情绪。[27]而从现实生活角度讲,这些教师多面临“上有老(生病住院)、下有小(中高考)”的困境,所以投入到教学中的精力会在一定程度上减少。尤其,由于长期从事教学工作但又没有新的上升目标,升职称困难,许多教师会在这一阶段停滞下来,不再前进。因此,事实上,此时的教师进入了生涯阶段的“退缩期”。

(二) 高中数学教师教学能力各维度发展历程及特点不同

1.教师教学能力各维度在教师生涯各阶段发展状况

(1) 教学设计能力的发展分为三个阶段

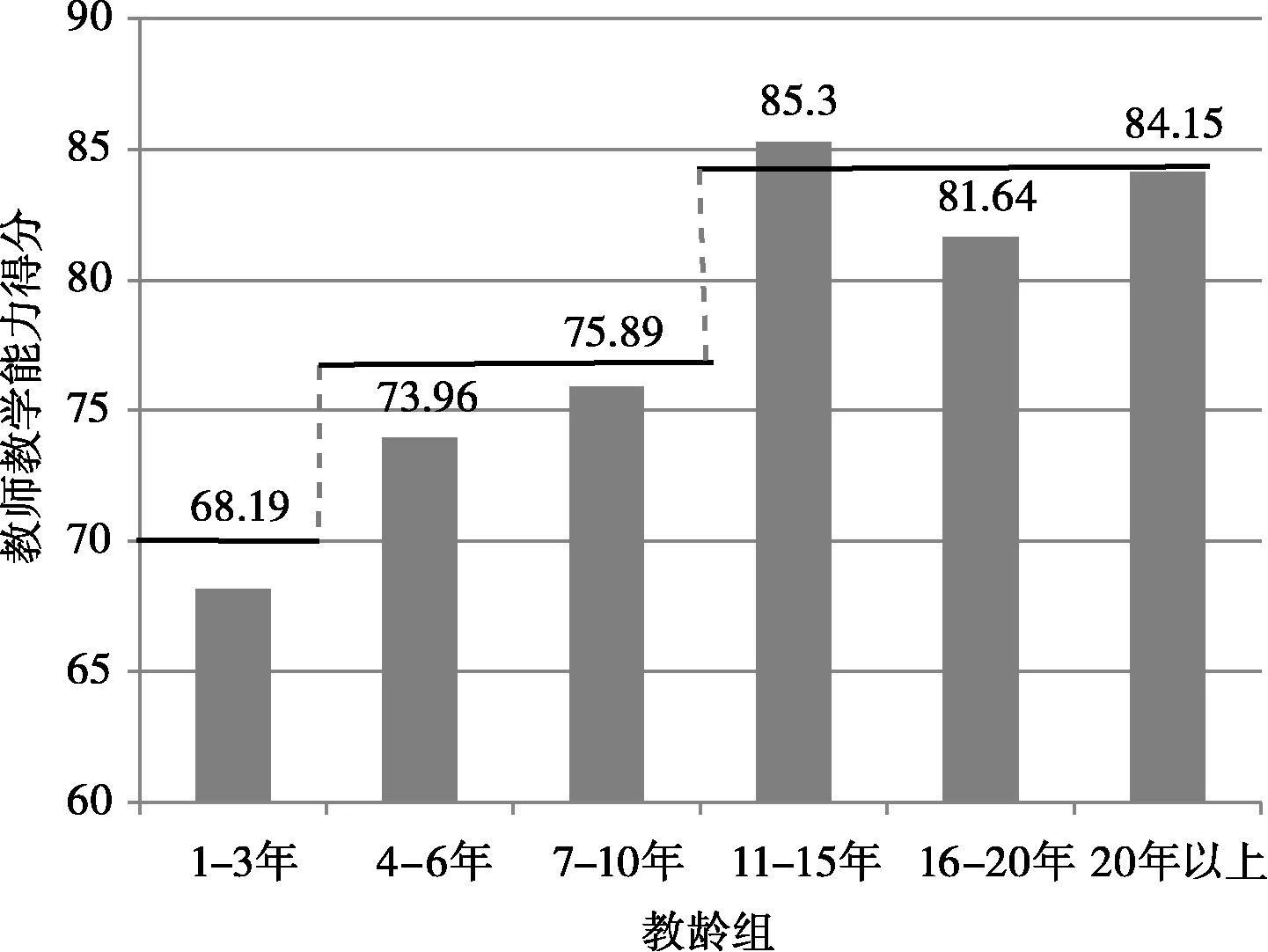

各教龄组教师教学设计能力得分具体参见图4。

图4 高中数学教师教学设计能力在教师生涯各阶段发展状况示意图

进一步的单因素方差分析②结果显示,教师的教学设计能力基本分为三个阶段:教龄为1-3年的教师,其教学设计能力水平最低,显著低于其他各组教师(p值均小于0.01);教龄为4-6年和7-10年的教师,其教学设计能力水平无显著差异(p=0.791),并较前一组有显著上升;教龄大于10年的教师,各组之间无显著差异(p值均大于0.05),这些教师的教学设计能力基本维持在一个较高水平。

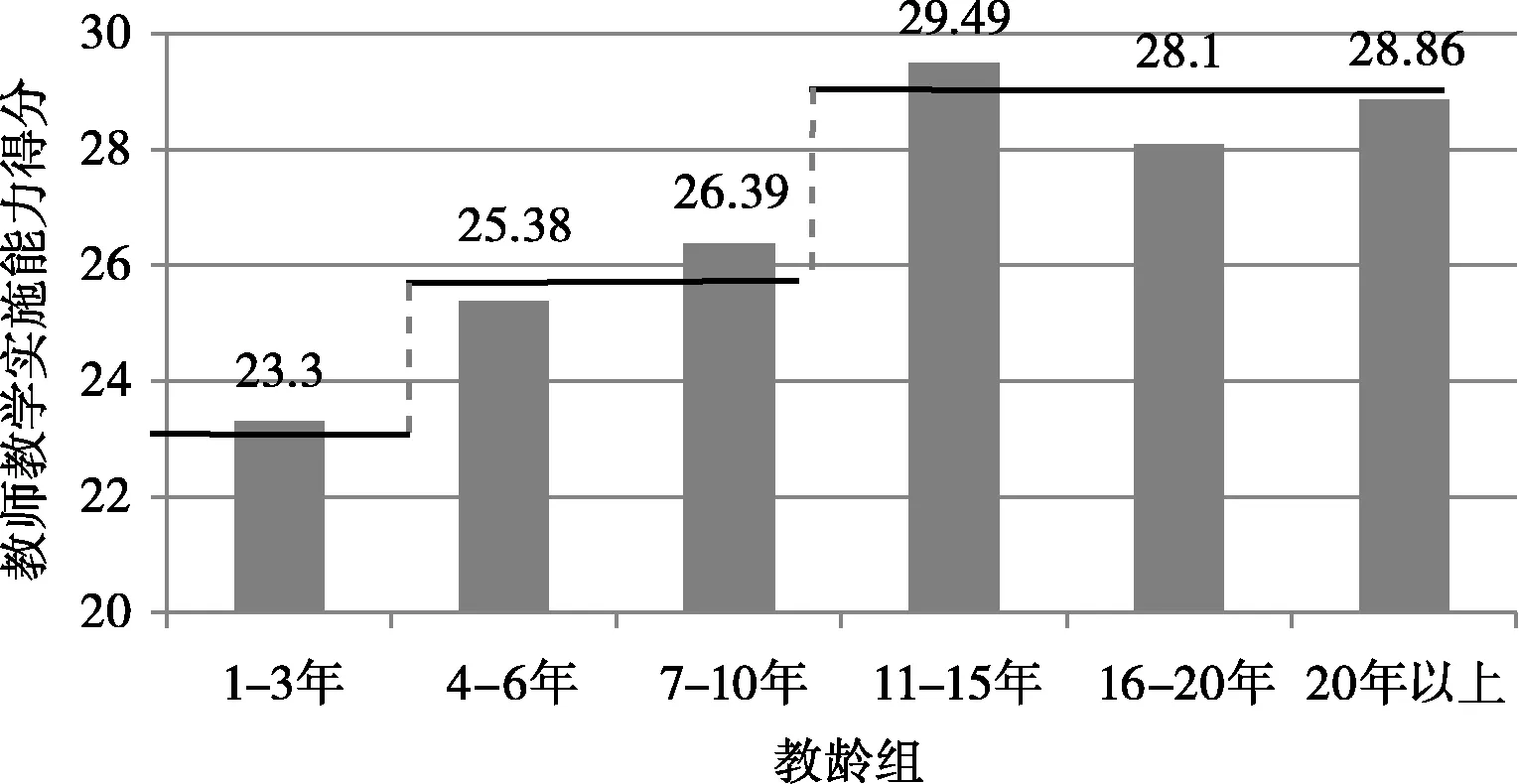

(2) 教学实施能力的发展分为三个阶段

各教龄组教师教学实施能力得分具体参见图5。

① 教龄7-18年间,教师发展可能分为两个方向。

② 经检验,方差齐性(p=0.059),因此用参数检验中LSD方法对各组进行比较。

图5 高中数学教师教学实施能力在教师生涯各阶段发展状况示意图

单因素方差分析①结果显示,与教师教学设计能力相似,教师的教学实施能力也基本分为三个阶段:教龄为1-3年的教师,其教学实施能力水平最低,显著低于其他各组教师(p值均小于0.01);教龄为4-6年和7-10年的教师,其教学实施能力水平无显著差异(p=0.896),并较前一组有显著提升;教龄大于10年的教师,各组之间均无显著差异(p值均大于0.05),这些教师的教学实施能力基本维持在一个较高水平。

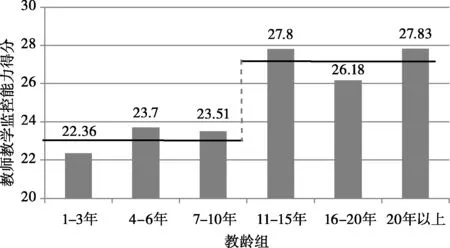

(3)教学监控能力的发展分主要为两个阶段

各教龄组教师教学监控能力得分具体参见图6。

图6 高中数学教师教学监控能力在教师生涯各阶段发展状况示意图

与教学设计能力和教学实施能力不同,教师的教学监控能力各阶段之间水平差异并不似前两种教学能力那样显著。对数据进行单因素方差分析②,结果显示:教龄为1-3年的教师,其教学监控能力水平最低;教龄为4-10年的教师,其教学监控能力有上升,但与教龄为1-3年的教师的差异并未达到显著水平(p值均大于0.5);教龄为11-15年的教师,其教学监控能力水平最高,显著高于

前三组(p值均小于0.05);教龄为16-20年的教师,其教学监控能力水平虽有下降,但通过单因素方差分析比对可知,其与教龄为11-15年(p=0.239)和教龄大于20年(p=0.540)的教师之间的差异均未达到显著。因此,教师教学监控能力发展整体上只分为两个阶段:教龄1-10年和教龄大于10年。

2.教师教学能力各维度发展状况不同:监控能力发展滞后,设计能力续存期较长

由上述数据可知,教师教学能力各维度发展历程存在差异,其中,教师教学设计能力与教学实施能力相似,都分为三个阶段,而教师的教学监控能力仅分为两个阶段。近一步结合访谈资料可知,教学设计能力与实施能力对教师而言发展相对容易。在“新手教师”阶段,教师主要发展教学设计能力与实施能力。加强相关知识的学习和与同事(尤其是老教师)的交流是最有效的发展途径,可以辅助教师完成教学设计并避免在课堂上出现“挂黑板”的状况。

“胜任教师”(教龄4-10年)阶段,教师的教学设计能力和实施能力与“新手教师”阶段相比,会有显著提升,但在这约6年时间里将保持在一个稳定状态,不再有明显上升趋势。教师将主要通过教学反思不断修改和完善之前的教学设计与课堂实施,这种调整和完善工作会持续很久。此时教师的某些做法,会体现出舍恩的反思性实践者模式。[28]例如,一位教师认为“各种设计没有绝对的好与不好,关键是是否适应学生和自己……教师不能保证此次的修改效果就一定理想……”,另一位教师则“时刻积累生活中与数学课堂相关的各种案例”。这些叙述也恰好符合韩继伟、马云鹏等对中学数学教师知识来源的调查结果。[29]

在从事10年以上教学工作之后,多数教师教学能力的各维度都将发生“质变”:其教学设计能力和实施能力水平都将再次显著提升,并且此时教师教学监控能力也将得到显著提升。教学监控能力是“教学能力诸成分中最高级的成分”,[30]对于教师来讲也是最难发展的一种教学能力。这是因为,教学监控的第一步是关注学生,继而教师才能根据

① 经检验,方差齐性(p=0.065),因此用参数检验中LSD方法对各组进行比较。

② 由于方差非齐性(p=0.001),所以选择非参数检验方法(Tamhane方法)对各组进行进一步比较。

学生的实际情况调整教学活动。然而富勒的教师关注阶段论指出,教师在关注教学情境,完成正常教学任务,具备一定教学能力之后才能够关注学生。[31]通过访谈可知,新手教师们是无法关注学生的,他们的状态是“我就按照我的设计讲”、“不敢提问”、“不知道学生能接受多少”。受访的教师都指出,大约教过两轮(6年)后开始慢慢关注学生,但真正进入以“关注学生”为主的状态需要大约8-10年。由此可知,教学监控能力的发展必须具备扎实的知识基础与较多的教学经验,否则无论是“与同事交流学习”还是“理论学习”都无法有效发展监控能力。

另外,数据显示,对处于“中年危机”的教师来讲,他们教学能力各维度的发展状况也是有差异的。与教学实施能力和监控能力不同——这二者直接受教师对教学关注与精力投入的影响,教师教学设计能力不会明显受到“中年危机”的影响,其在达到高峰期后不会马上下降,而是在教龄超过20年后会呈现出一定的下降趋势。通过访谈,笔者认为主要原因有两个:其一,教学设计能力形成后不易受到教师主观积极性影响,即便教师对课堂有所“倦怠”,但已有的较好的设计内容在一段时间内仍会有效;其二,课程在不断变化与更新,尤其是近年课改对老教师的冲击较大,内容的变更使得他们积累的一部分教学知识及案例失效,如果不能及时学习和改进,那么他们的设计能力将不能再得到最高的评价。

四、研究结论

(一)高中数学教师教学能力发展大致分为三个阶段,具有显著差异

教龄为1-3年时,教师教学能力水平最低,可称为“新手教师”;教龄为4-10年时,其教学能力水平较新手教师有显著提高,可称为“胜任教师”;教龄为11-15年时,其整体教学能力发展达到巅峰期,随后有回落,但基本维持在较高水平,此时有部分教师可称为“专家教师”。尤其,高中数学教师生涯发展存在两个停滞时期,从时间上来看,分别是“七年之痒”(教龄7-10年)与“中年危机”(教龄16-20年)。究其原因,实质上是教师发展的“高原期”与“退缩期”。

(二)高中数学教师教学能力各维度的发展历程及特点不同

教师在教学前10年主要发展设计能力和实施能力,10年后监控能力才能显著提高;“中年危机”对教师教学设计能力的影响不及对教学实施能力和监控能力影响大,教学设计能力在教龄20年以后才缓慢下降。由此得出,教师教学监控能力发展难度较大,发展相对滞后;教师教学设计能力发展空间较大,续存期相对较长。

五、研究启示

(一)分层培训:不同阶段教师教学能力特征差异的必然结果

已有不少学者提出,目前很多教师在职培训缺乏针对性,导致培训效果不够理想、不能获得教师认可。因此,了解不同教师的发展状况及需求显得尤为重要。前述所显示的高中数学教师教学能力发展的阶段性及特征,或许能为在职培训提供一定支持。例如:根据数据显示的教学能力水平整体划分,教师教育者、学校或管理机构应该对教龄1-3年、教龄4-10年与教龄大于10年的教师分别进行指导及培训。其中,对于教龄1-3年的新手教师,专业培训指导内容应侧重于通过强化其专业知识来提升其自信心和课堂实施能力,并通过模仿和学习大量案例来提升新手教师的教学设计能力,但对此阶段教师的教学监控能力无法进行干预。对于教龄4-10年的教师,专业培训指导内容仍应侧重于教学设计与实施,通过交流研讨某些主题内容的教学案例、持续积累生活素材来提升教师的教学能力。与此同时,也有可能对部分发展较顺利的教师进行关于教学监控能力的指导。对于教龄大于10年的教师,则应着重提升教师理论方面的素养,引导教师将教学实践经验与教育理论相融合,明确自己的教育理念,并以此指导自身的教育教学实践。

(二)特殊关注:教师生涯发展的“七年之痒”与“中年危机”

斯德菲、休伯曼、费斯勒和Day等研究者均认为,在教师发展困难期,外界有可能通过采用适当手段辅助教师顺利度过困难期。本研究发现,“七年之痒”与“中年危机”是许多教师在发展中容易产生停滞的时期,然而,导致停滞的原因却并不完全相同。其中,在“七年之痒”阶段,许多教师因遇到上升过程中的“高原期”,从而发展停滞。针对这一原因,学校及培训机构可以适时带领教师加强教育理论方面的学习,鼓励教师由“经验”层面转向“理论—实践”层面,为自身的教学行为找寻到理论基础,从而使教师接触“新鲜事物”,完成“七年之痒”的顺利过渡。

与“七年之痒”相比,“中年危机”对教师发展的影响更大。前者持续一段时间后,大部分教师仍会继续发展,然而,在经历“中年危机”之后,许多教师的停滞会演变为“深度退缩”,不再继续发展。所以数据显示,教龄大于20年的教师整体水平将不会再显著上升。因此,我们需要采取针对性措施来应对教师的这一特殊发展时期。一方面,应该从心理健康、专业认同方面辅导处于这一阶段的教师,使其尽快摆脱内部思想上的困顿状态。另一方面,学校应该调整考核制度,赋予他们更多的权利,让其承担更多的责任,鼓励这些教师将教学成果转化为教研成果,使得他们能够有持续发展的外部动力。近期,教育部拟实施中小学教师职称制度改革,就是从国家层面进行的一项增强教师生涯发展持续性的改革措施。

[1]余新.有效教师培训的七个关键环节——以“国培计划——培训者研修项目”培训管理者研修班为例[J].教育研究,2010(2):77-83.

[2][31]F. Fuller. Concerns of Teachers: A developmental Conceptualization[J].Americaneducationalresearchjournal, 1969,6(2):207-226.

[3]Judy, K. Review of career of classroom teachers[J].Educationalleadership,1990, 48(3): 108-109.

[4]Alexander,P. A.. The development of expertise: the journey from acclimation to proficiency[J].EducationalPsychologist,2003,32(8):10-14.

[5]Shuell,T.J.Phases of meaningful learning[J].ReviewofEducationalResearch, 1990,60(4):531-547.

[6]Fessler R. A model for teacher professional growth and development[C]// P.J. Burke and R.G. Heideman. Career long teacher education.Springfield IL:Thomas C C,1985:181-193.

[7]Unruh, A., Turner,H.E..Supervisionforchangeandinnovation[M]. Boston: Houghton Mifflin,1970.

[8][17]Burden, P. R..Developmentalsupervision:reducingteacherstressatdifferentcareerstages[R]. Paper Presented at the annual meeting of association of teacher education,Phoenix,AZ,1982.

[9][15]Huberman, M.. The professional life cycle of teachers[J].Teacherscollegerecord, 1989, 91(1):31-57.

[10]王宪平.课程改革视野下教师教学能力发展研究[M].上海:学林出版社,2009:28.

[11]教育部师范教育司.教师专业化的理论与实践(修订版)[M].北京:人民教育出版社,2003:62-63.

[12]申继亮,王凯荣.论教师的教学能力[J].北京师范大学学报(社科版),2000(1):64-71.

[13]吴琼,高夯.教师专业知识对高中数学教师各项教学能力影响的调查研究[J].教师教育研究,2015,27(4):61-67.

[14]孙亚玲.课堂教学有效性标准研究[M].北京:教育科学出版社,2008:185.

[16][21]申继亮.教师人力资源开发与管理——教师发展之源[M].北京:北京师范大学出版社,2006.

[18]Katz,L..Development stages of preschool teachers[J].Elementaryschooljournal, 1972, 73(1):50-54.

[19]朱旭东.教师专业发展理论研究[M].北京:北京师范大学出版社,2011:300.

[20][26]彭小虎.社会变迁中的小学教师发展[R].上海:华东师范大学,2005:37.

[22]Ralph, F.& Judith, C.C.教师生涯周期[M].董丽敏,高耀明,等译.北京:中国轻工业出版社,2005:28.

[23]罗伯逊.问题解决心理学[M].北京:中国轻工业出版社,2004:243.

[24]Berliner D. C.. Expertise: the wonder of exemplary performances[C]// J.N.Margieri & C.C.Block.Creating powerful thinking in teachers and students. New York: Holt, Rinehart & Winston, 1994:141-186.

[25]Christopher Day, Qing Gu.Variations in the conditions for teachers’ professional learning and development: sustaining commitment and effectiveness over a career[J].OxfordReviewofEducation,2007, 33(4): 423-443.

[27]Levinson. A conception of adult development[J].Americanpsychologist, 1986, 41(1): 3-13.

[28]Schon,D.A..Educatingthereflectivepractitioner:Towardanewdesignforteachingandlearningintheprofessions[M]. San Francisco: Jossey-Bass,Inc,1987.

[29]韩继伟,马云鹏,赵冬臣,等.中学数学教师的教师知识来源的调查研究[J].教师教育研究,2011,23(3):66-70.

[30]周建达,林崇德.教师素质的心理学研究[J].心理发展与教育,1994(1):32-37.