教师韧性研究的新视角:社会生态系统理论

张世娇, 王晓莉

(华南师范大学教育科学学院,广东广州 510000)

近十多年来,教师韧性(teacher resilience)已成为教师研究领域的一个新议题。全球性教育改革的浪潮给教师发展带来诸多机遇的同时,也带来了更高的社会期待、更多的工作负担、更大的压力和挑战。如何在复杂多变的环境和持续增加的压力中始终保持对教学工作的投入和对专业发展的热情成为教师专业发展的动力核心。而教师韧性作为能够保证教师质量、保持教师群体专业发展动力的一种可能的方法,成为教师专业发展研究领域的热议主题。教师韧性研究发轫于韧性概念研究,事实上,儿童心理学、心理治疗与干预、社区服务等领域已经就此形成一些较为系统的研究,其发展脉络大体经历了特质观到过程观的发展。近年,社会生态系统理论已逐渐成为研究者们构建韧性理论架构、理解韧性多维复杂特征的方法论依据。社会生态系统理论把人与环境的互动作为研究对象,这不仅有助于拓宽教师韧性的研究视角,而且为揭示教师韧性的发展机制提供了良好的元方法和元理论。然而,在教师韧性研究领域尚未就此理论展开全面系统的探讨。本研究通过梳理教师韧性的特质观、过程观在概念、构成和理论假设上的差异,呈现其理论优势与不足,进一步说明社会生态系统理论对于理解教师韧性及其发展机制提供了更为有力的理论基础。

一、韧性概念的研究

长期以来,韧性的概念饱受争议,这与韧性多维复杂的特点不无关系。最初,“韧性”被看做是一系列稳定的人格特质,包括坚韧、积极的情绪、自我效能感和自尊等,是帮助个体克服、渡过并从逆境中得以恢复的能力。[1]鲁特(M.Rutter)将这些特征定义为保护性因素,即改善个体对那些可能导致不良适应后果的环境风险的反应。[2]韧性的特质观试图找出能够解释个体之间应对逆境差异性的稳定特征,迈出了“从关注风险因素导致的心理问题到认同个体力量的范式转变”[3]的关键一步。但随着韧性研究的深入,特质观也遭致诸多的争议。

鲁萨(S.Luthar)明确指出韧性不是某个个体的某种人格特质。她反复强调韧性不是“全有或全无的现象”,其本质是可变的。研究者发现人与环境之间的交互作用是概念化韧性的重要因素。[4]20世纪90年代早期,有研究者提出韧性是指在重大逆境中,个体积极适应的动态过程。[5]在此过程中保护性因素节制风险因素,从而减少风险因素对最终结果的影响。过程性解释揭示出韧性的复杂性,但忽视了保护性因素的效果会随着情境和时间的改变而改变。[6]同时,一些确定的因素是作为风险性因素还是作为保护性因素发挥作用,也受到相关背景的影响。[7]因此,分析具体情境中韧性的发展机制是此后研究关注的重点。

建立在过程性定义基础之上,安格尔(M.Ungar)等人从互动的、环境的及多元文化的角度提出一种新的理解韧性的方式,即“生态学的”视角。首先,生态视角认为韧性的特质研究限制了我们对韧性概念的理解,韧性不是围绕个体特质或能力的一系列稳定不变的保护性因素,而是内嵌于个体与社会及物质生态系统的复杂互动中。[8]个人和生态的关系既不是互斥的也不是对立的,而是与韧性相关的不同方面,不论这些过程是补偿性的、保护性的或促进性的。[9]其次,生态视角下的韧性研究更多关注促进个体成长的社会和物质环境,认为在逆境中,相对于个体特质,个体的良好适应更多地依赖于与个体相关的社会和物质生态。生态视角下对韧性的理解,强调了韧性的动态性和发展性,立足于人与环境的复杂互动过程,这为构建韧性理论架构、更深入地解析环境特征对个体发展的功用提供了良好的方法论依据。

作为一个相对较新的研究领域,韧性研究的不断深入为研究者们理解教师韧性的内涵提供了诸多思路。20世纪90年代中后期以来,对教师韧性的研究经历了以心理学为基础的特质观和以社会学为基础的过程观的转承,并推进至以社会生态系统理论为基础的社会生态视角。这一推进,将是教师韧性研究历程中的重要突破。一方面,社会生态系统理论强调“人在情境中”,重视分析随时间变化的诸多更重要的情境因素对人成长发展的影响,这为未来塑造促进教师积极应对挑战、实现专业发展的家庭、工作、社会支持网络提供了方向和策略。另一方面,该理论立足于人与社会环境多层系统之间的互动过程,这有助于弥补教师韧性过程观对互动过程认识过于简单的缺陷,为揭示教师韧性的发展机制提供了有力的理论基础。

二、教师韧性研究的发展

总体来说,研究教师韧性的文献在理论依据和范围上是不同的。以下尝试从内涵、构成和理论基础三个方面对既有教师韧性的研究加以梳理。

(一)特质观视角下的教师韧性

教师韧性研究的初期,研究者们倾向于寻找和归纳高韧性教师身上的品质因素。这些教师通常身处于师资匮乏、教学资源贫乏和学校组织结构不完整等不利的环境中,却仍能继续坚守课堂、履行职业责任,并在工作中获得成功和满足。

1.教师韧性的内涵

布鲁内蒂(G.Brunetti)认为教师韧性是一系列的个人品质,正是这些品质促使教师在充满挑战性的情境下及不断的挫折中,继续保持对教师职业和教学实践的承诺。[10]这些品质包括强大的内在动机、乐观、自信、自我效能感、热情、耐心、对学生的奉献精神、对个人和专业发展的追求等。这一时期,大量的研究侧重于探究能够发展或增强教师韧性品质的途径,确信这些品质可以在教师所经历的情境中得到增强和磨练。

2.教师韧性的构成

特质观视角下对教师韧性构成的研究,侧重于将教师韧性分解成若干维度的人格要素,每个维度由相应的人格品质组合而成。根据对各维度划分的不同,可以分为三维和四维结构,前者着眼于实质品质的归纳,后者侧重于在形式上对不同类型的品质加以整理。

首先,顾青与李琼提出教师韧性由三个方面构成,包括教学承诺、自我效能感、工作满足感与乐观。这三方面品质的发展不仅可以帮助教师克服弱点和减少环境中的压力,也可以帮助教师在每日的教学工作中保持平衡、充满决心。[11]其次,百特曼(S.Beltman)和曼斯菲尔德(C.Mansfild)将与教师韧性有关的教师品质归纳为与专业相关的、情绪的、动机的和社交的四个维度。[12]其中,与教学专业工作相关的维度包含有效教学技能、了解学生、对学生负责等因素;情绪维度包括享受教学、幸福感、强烈胜任感等;动机维度包括自我效能感、自信心与竞争力、强烈的内在动机等;社交维度则包括支持性的人际关系、专业关系和同伴关系。其中,各维度因素之间有相互交叉重叠的特点。

3. 理论基础

教师韧性的特质观以心理学的理论基础,采用心理动力学的方法论,认为行为是由强大的内部力量驱使或激发的,通过标准化的量表或问卷调查归纳分析高韧性教师所具备的心理品质特征。这一视角为解释教师缘何能够在沉重的教学压力下坚守教学承诺的问题提供了突破口,为进一步认识教师韧性描画了基本轮廓。但从这一视角出发,将教师韧性局限为个体内部的心理现象,不仅忽略了环境因素对教师的保护和支持作用,也没有考虑到不同个体内在独特性对韧性的影响。

(二)过程观视角下的教师韧性

随着研究的深入,特质观的合理性备受质疑。这是由于研究发现帮助教师积极适应并度过困境的不仅是其个人的品质特征,还需要来自于同事、家庭、朋友和社会团体等的广泛支持。由此,教师韧性研究逐渐转向对教师个人因素和环境因素的双重聚焦,认为教师韧性是二者交互作用的动态过程。

1. 教师韧性的内涵

卡斯特罗(A.Castro)等人将教师韧性看作随着时间的推移而发生的发展过程。泰特(M.Tait)则进一步指出教师韧性是一种与充满压力的环境中诸多事件互动的模式。[13]在这个过程中,个体作为主体积极地与其所处的环境相互作用。这一过程不仅受到教师的动机、信念、价值观、课堂管理能力等的影响,其所在学校的设备条件、同事关系、师生关系以及职前课程的性质、家庭朋辈的支持、学校文化等环境因素同样发挥着不可替代的作用。因此,教师韧性是一个相对的且动态发展的、在挑战条件下积极适应并实现个人发展的过程,其强弱程度取决于个体与环境的互动程度。

2. 教师韧性发展过程

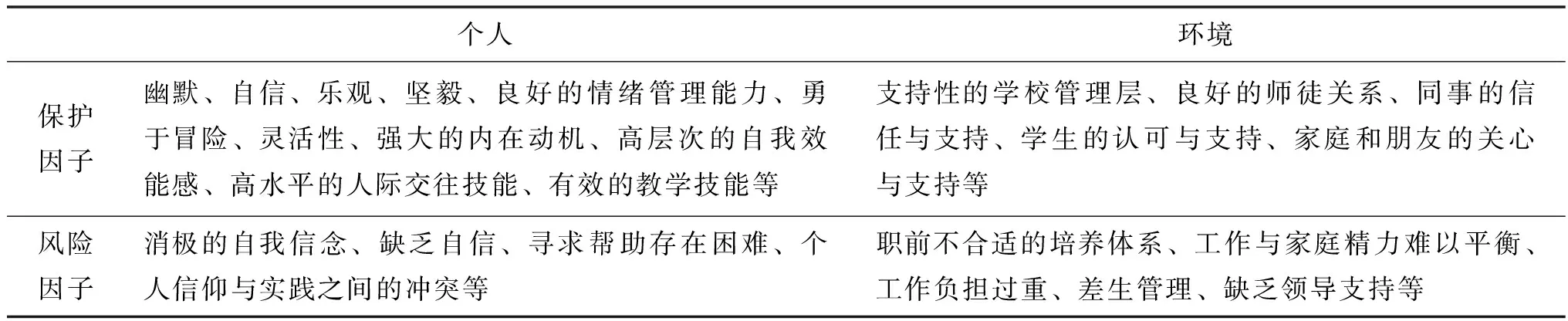

过程观视角下,研究者们主要从个人因素与环境因素出发,考察教师韧性的发展过程,每个因素又包括保护因子和风险因子两个方面。保护因子,即那些能减轻不利处境中的个体所受到的消极影响、促使个体韧性发展的各种因素。风险因子与保护因子对立,是指阻碍个体正常发展,使个体更易受到伤害而得到不良发展结果的生物的、心理的、认知的或者环境方面的因素。[14]经整理,可将这些因子做如下归纳,见下表。

教师韧性发展过程因子构成表

3.理论基础

教师韧性的过程观依据社会学的理论与方法,打破个人心理特征与环境因素的界限,把教师韧性放置在社会互动中理解其形成。通过对个体与环境因素在保护性与风险性上的二维划分,直观地将与教师韧性相关的各因素囊括其中。逐渐揭示出韧性多维度、多层面的复杂特点。但这一视角也存在诸多缺陷。第一,这一视角对环境因素的考察范围较小,没有触及到更为广泛的社会、政治、文化和制度背景。第二,将个人和环境因素进行保护因子和风险因子的二分,忽视了情境变化对各因素所产生效果的重要影响。第三,对因子之间的交互作用过程设想过于简单化,忽视了保护因子之间以及风险因子之间也可能发生的互动过程。

可见,对教师韧性的进一步研究需要更新理论视角,全面整合与教师发展韧性有关的社会、文化环境因素。以个人与环境的互动关系为概念架构,分析具体的情境因素对教师积极应对挑战、保持专业发展热情的影响,以揭示具体情境中教师韧性的发展机制。由此,下文引入社会生态系统理论,在介绍该理论的发展历程及主要系统模型的基础上,重点分析此理论视角对教师韧性研究的推进意义。

三、社会生态视角下的教师韧性

(一)社会生态系统理论的发展历程

20世纪80年代,社会生态系统理论(Society Ecosystems Theory)正式作为一门理论被提出,强调“人在情境中”。把人类生存成长于其中的社会环境(如家庭、制度、社区等)看作是一种社会性的生态系统,强调生态环境对于分析和理解人类行为的重要性,注重人与环境间各系统的相互作用。[15]随着社会生态系统理论的不断发展,也形成了诸多系统模型。其中尤里·布朗芬布伦纳(Urie Bronfenbrenner)生态系统模型和查尔斯·扎斯特罗(Charles H. Zastow)提出的生态系统模型具有广泛的代表性。

(二)主要系统模型

著名的心理学家尤里·布朗芬布伦纳最早将生态学的知识引入到人类行为的研究中。他认为在理解个体行为和发展时,必须对个体所处的整个生态环境加以考察,强调多维度、多层面以及个体所处情境的复杂性。据此,他根据系统对人的影响程度和方式把个体身处的社会生态系统划分为五个子系统:微系统、中系统、外系统、宏系统和历时系统。这些子系统不断地与个体发生着联系和互动,支持和引导个体的发展。布朗芬布伦纳将人的社会生态系统具体化、结构化,有助于研究者们从动态互动的角度理解人类行为,思考许多可能影响个体发展的不同水平和类型的环境效应。但正如布朗芬布伦纳自我批判的那样,他过多地重视背景因素,忽视了人在自身发展中扮演的关键角色,而人是生态系统的能动主体。

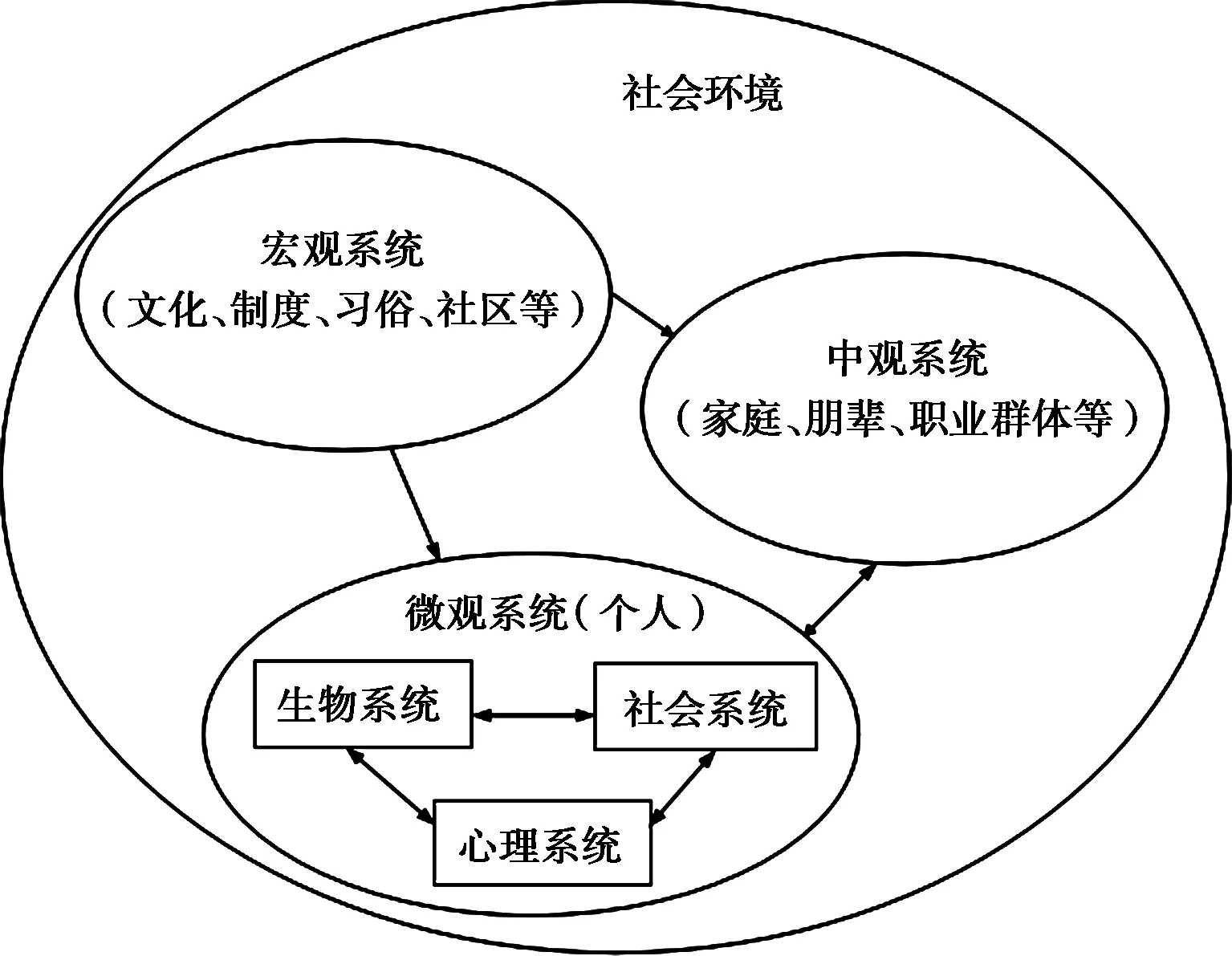

2004年,现代社会生态理论最著名的代表人物之一查尔斯·扎斯特罗博士在与卡伦·柯斯特(Karen K. Kirst-Ashman)教授合作出版的《理解人类行为与社会环境》(第6版)一书中,打破个人与环境之间的对立,把个体的社会生态系统划分为微观系统(Micro system)、中观系统(Mezzo system)和宏观系统(Macro system)三个层次。他指出,微观系统是指处在社会生态环境中看似单个的个人,既是一种生物的、更是一种社会的、心理的社会系统类型;中观系统是指与个体直接接触的小规模群体,包括家庭、朋辈、职业群体或其他社会群体;宏观系统则是指比小规模群体更大一些的社会系统,包括文化、社区、制度、组织和政府等。

在扎斯特罗的生态系统理论模型中,一方面,作为微观系统的个体是与其他各生态系统互动的主体,三层系统存在着多元互动的关系;另一方面,微观系统内部生物、心理和社会系统也处于相互作用中。

第一,社会生态系统中,微观系统与中观系统相互作用。个人的行为会受到家庭结构、家庭环境、家庭氛围的影响,同时也会受到同伴、学校或工作组织等小规模群体的影响,反之,个体的行为也会对这些系统产生重要影响。例如,一个16岁少年离家出走,她的这种行为影响到她全家。反之,这个少年之所以选择离家出走,可能也受到整个家庭群体的极大影响。她的家庭可能“厌倦”她的行为,忽视她的存在,这些都会导致她沮丧,并最终导致她离家出走。[16]

第二,社会生态系统中,微观系统与宏观系统相互作用。对个体行为造成重要影响的宏观系统主要包括文化、社区、习俗、制度和组织。其中,文化指的是共同的态度、价值观、目标、精神信念、社会期待、艺术、技术和行为的综合体。组织是为某种共同的目标而合作,并完成各部门分工及其确定工作任务的人所组成的群体。[17]宏观系统中的文化和组织系统常常会对个体发生影响,它们决定着个体可以得到的或需要的资源及服务。

第三,在微观系统内部,生物的、心理的和社会的事件会在人的一生中相继发生,并持续地相互作用,影响人的行为。例如,当分析一个患抑郁症的青年时,虽然抑郁是他表现出来的问题,但这使得他躲避其他人,变得孤独。因此,其社会群体的互动受到极大的影响。同时,他可能也不喜欢吃和玩,这又极大地影响他的生物系统。[18]

扎斯特罗生态系统理论框架

(三)社会生态系统理论对教师韧性研究的推进

将社会生态系统理论运用于教师韧性领域可以为教师韧性研究提供新的理论视角,同时,教师韧性研究在内容与方法上的多元化也为理解韧性提供了丰富的研究素材。该理论将人与环境的互动正式纳入到教师韧性的概念框架中,有助于揭示情境因素对教师韧性的影响作用,同时为我们理解教师韧性的发展机制带来启示。社会生态系统理论对教师韧性研究发展的推进意义主要表现在以下三个方面。

1.扩展对教师发展韧性相关背景环境的认识

社会生态视角认为教师韧性并不仅仅是任何集中在个体特质、行为上的保护性因素的替代物和附属品。当我们研究教师韧性时,需要将不断转换的、广泛的情境因素纳入考虑范围。扎斯特罗的生态系统理论模型将个体所嵌入的社会环境系统划分为中观系统和宏观系统,除关注与教师克服困境息息相关的家庭、朋辈、同事、学生等因素外,进一步将制度、文化、宗教、习俗等宏观背景因素包涵在内。相对于过程观而言,社会系统视角对与教师发展韧性相关的背景环境的分析更为系统和全面。具体而言,可以将职前培养制度、职后培训制度、教育改革以及教师所处地区的社会环境、习俗等内容纳入影响教师韧性发展的宏观系统当中。这些因素对教师的影响是发展性的过程,教师所接受的师范教育和培训、所处地区的教育政策、经济条件、学生的家庭结构、家长的文化层次结构、社区居民对教师的尊重程度和对教育的重视程度等都会带来教师韧性的差异化发展。

2.呈现教师韧性的发展机制

早期的教师韧性研究尽管描绘了一系列与教师韧性有关联的重要因素,但对这些因素如何促进教师克服困境、发展韧性的研究不足。社会生态视角下理解教师韧性的目的在于探索个体特征与混乱的、非线性环境之间的互动过程。这将挑战研究者们解构那些在理解教师韧性中仍占主导地位的话语模式。转换思维意味着改变韧性研究,从关注个体能力到理解更复杂的社会生态环境的潜在保护过程。扎斯特罗的生态系统模型将教师韧性看做微观系统、中观系统、宏观系统之间以及微观系统内部各系统之间的相互作用而展现出的动态发展过程。以互动为研究对象,呈现教师韧性发展的内在机制,这对于教师韧性研究而言是重要的理论突破。对于进一步理解学校、教育制度、文化等环境特征对教师发展韧性的作用提供了良好的理论基础,为建立社会、学校、家庭等支持网络提供了策略和依据。

3.细化微观系统内部不同类型的相互作用

传统的韧性研究,亦或是教师韧性研究,一方面,多是在心理社会水平上展开的,忽视了生物因素的影响,脱离生物因素建立起来的韧性理论和机制是不全面的。另一方面,没有考虑到个体因素内部之间也存在的相互作用,而社会生态系统理论认为微观系统内部生物系统、心理系统和社会系统的互动也是评估人类行为的重要方面。以此出发,通过透视三者之间的相互作用不仅可以丰富对教师韧性形成机制的理解,而且有助于开发促进教师发展韧性的个体内在资源。对于教师而言,生物系统主要指与其身体健康状况有关的各个方面,通常与心理系统相互作用。有调查显示,教师在面临困境时会感到压抑和迷茫,继而引发身心疲劳,出现饮食和睡眠问题,[19]而一系列的饮食和睡眠问题又会加剧教师的困顿和焦虑,影响其情绪状态和工作投入。心理系统包括与教师克服挑战、发展韧性有关的品质和能力,包括动机、自我效能感、意志、情绪管理能力等。其中,内部动机激励、维持甚至决定着教师认知与行为方面的发展。而效能感会影响教师的努力程度、目标设定、坚定性和应变能力。社会系统主要指教师的人际交往活动,良好的人际交往可以为教师赢得信任、关心和支持,促进其形成健康、积极的情绪,进而提高工作的效率。反之,如果人际交往不正常,也会使得教师感到疏离,影响其工作情绪和精神状态。

教师专业发展是一项长期而又艰巨的工作,处于各专业发展阶段的教师都会遇到相应的困惑与挑战,出现“发展中的迷茫”。而韧性作为“人类的优势(human strengths)”,能够促使个体克服、渡过困境,积极适应困难与挫折。在韧性概念研究基础上发展而来的三种理解和分析教师韧性的理论和视角,经历了从“什么是教师韧性”的固态认识到“教师韧性的发展过程为何”的动态理解过程,逐渐呈现出教师韧性的动态性、发展性特点。社会生态系统理论以人与环境之间的互动为概念架构,用一种整体的、情境的、关联的视角来审视教师韧性,以更开放、系统的视野关注教师发展韧性的文化、制度和组织环境,这为理解复杂的社会生态系统如何影响教师及其生活场域提供了新的理论基础。但是,目前离我们了解生态环境如何影响教师韧性的发展仍有一段距离,因此,未来的教师韧性研究需要解构原有对教师韧性的理解,拓宽理论研究视角,开展更多的定性和定量研究,以及横向和纵向调查,以揭示教师韧性的发展机制,塑造使其积极适应环境、克服挑战的支持网络,帮助教师在开放、动态的环境中始终保持专业发展的热情与动力,获得成长与发展。

[1]Bogar, C.B., Hulse-Killacky, D. Resiliency determinants and resiliency processes among female adult survivors of childhood sexual abuse[J].JournalofCounselingandDevelopment, 2006(84): 318-327.

[2]Rutter, M. Resilience in the face of adversity: Protective factors and resilience to psychiatric disorder[J].BritishJournalofPsychiatry, 1985(147): 598-611.

[3]Richardson, G.E. The metatheory of resilience and resiliency[J].JournalofClinicalPsychology, 2002(58): 307-321.

[4]Waller, M. A. Resilience in ecosystemic context: Evolution of the concept[J].AmericanJournalofOrthopsychiatry,2001(71): 290-297.

[5]Luthar, S., Cicchetti, D., Becker, B. The construct of resilience: A critical evaluation and guidelines for future work[J].ChildDevelopment, 2000(71): 543-562.

[6]Davydov, D. M., Stewart, R., Ritchie, K., Chaudieu, I. Resilience and mental health[J].ClinicalPsychologyReview, 2010(30): 479-495.

[7][14] 王滨,罗伟.心理弹性发展的研究进展及述评[J].河南大学学报(社会科学版),2007(5): 127-130.

[8] M. Ungar. Social Ecologies and Their Contribution to Resilience[C]// M. Ungar. The Social Ecology of Resilience: A Handbook of Theory and Practice. New York, NY: Dordrecht Heidelberg, 2013: 13-31.

[9]Luthar, S., Cicchetti, D., Becker, B. The construct of resilience: a critical evaluation and guidelines for future work[J].ChildDevelopment, 2000(71): 43-62.

[10]Brunetti, G. Resilience under fire: Perspectives on the work of experienced, inner city high school teachers in the United States[J].TeachingandTeacherEducation, 2006(22): 812-825.

[11]Gu, Q., Li, Q. Sustaining resilience in times of change: stories form Chinese teachers[J].Asia-PacificJournalofTeacherEducation, 2013(3): 288-303.

[12]Mansfield,C., Beltman,S., Price,A., Mc Conney, A. “Don’t sweat the small stuff:” Understanding teacher resilience at the chalkface[J].TeachingandTeacherEducation,2012 (28): 357-267.

[13]Tait, M. Resilience as a contributor to novice teacher success, commitment, and retention[J].TeacherEducationQuarterly, 2008(4): 57-75.

[15] 师海玲,范燕宁.社会生态系统理论阐释下的人类行为与社会环境——2004年查尔斯·扎斯特罗关于人类行为与环境的新探讨[J].首都师范大学学报(社会科学版), 2005(4): 94-97.

[16][17][18](美) 查尔斯·H·扎斯特罗,卡伦·K·柯斯特-阿什曼.人类行为与社会环境 [M]. 师海玲, 孙岳,等译. 北京:中国人民大学出版社, 2006:11-19.

[19]Caires,S., Almeida, L.,Martins, C. The Socioemotional Experiences of Student Teachers during Practicum: A Case of Reality Shock[J].TheJournalofEducationResearch, 2010(103):17-27.