子宫动脉栓塞术治疗子宫腺肌症的疗效分析

马晶晶

子宫动脉栓塞术治疗子宫腺肌症的疗效分析

马晶晶

目的探讨子宫动脉栓塞术治疗子宫腺肌症患者的临床疗效。方法选取沈阳市第四人民医院妇产科于2015年6月至2016年6月收治的40例子宫腺肌症患者作为研究对象,均行子宫动脉栓塞术治疗,回顾性分析患者手术前后血红蛋白水平、子宫体积、痛经程度及经量。结果与术前相比,术后3个月、6个月、12个月的0级、1~2级患者所占比例较术前明显提高,3~4级、5~6级患者所占比例较术前明显降低,差异均有统计学意义(均P<0.05)。术后3个月、6个月、12个月患者子宫体积、经量比术前明显减少,血红蛋白比术前明显增多,差异均有统计学意义(均P<0.05)。结论子宫动脉栓塞术治疗子宫腺肌症临床疗效确切,安全性高。

子宫腺肌症;子宫动脉栓塞术;疗效

子宫腺肌症为临床常见妇科疾病,是因子宫肌层受到子宫内膜腺体及间质入侵而引发的良性病变[1-2]。子宫腺肌症的临床表现以月经量过多、严重痛经、不孕、子宫体积增大为主。子宫动脉栓塞术是一种介入治疗手段,治疗机制是通过在子宫动脉中置入可塑性导管,再经导管放置栓塞剂以阻断病灶及子宫血供,从而达到改变子宫大小及宫腔体积的作用,减少月经量、减轻痛经等[3]。本研究就子宫动脉栓塞术治疗子宫腺肌症患者的临床疗效进行分析,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料选取沈阳市第四人民医院妇产科于2015年6月至2016年6月收治的40例子宫腺肌症患者作为研究对象。所有入选患者均符合子宫腺肌症诊断标准[4],并经彩超及妇科检查证实,临床表现包括子宫增大、经量过多、进行性痛经、不孕等。患者年龄31~48岁,平均(42±6)岁,平均痛经时间(5.2±3.1)年,平均经量增多时间(5.7±2.6)年,均已婚已育。子宫腺肌症类型:局灶性18例,弥漫性22例,其中13例患者合并子宫肌瘤。所有患者均有不同程度贫血,轻中度贫血34例,重度贫血6例。所有患者在子宫动脉栓塞前均已进行激素或药物治疗,但治疗效果欠佳,症状持续存在,故转行子宫动脉栓塞术。本研究经过沈阳市第四人民医院伦理委员会批准,所有患者均自愿参与本研究,均已签署了知情同意书。

1.2 治疗方法①术前准备:所有患者术前均行凝血四项、血常规、肝肾功能及彩超等检查。宫颈细胞做液基薄层细胞学检查、人类乳头瘤病毒(human papilloma virus,HPV)筛查等检查,以明确宫颈病变情况。年龄>45岁患者需行宫腔镜检查及诊断刮宫术,以明确是否存在子宫内膜病变。选择在月经干净后5~7 d进行子宫动脉栓塞术,术前1 d备皮,术前4 h禁食禁水。②介入治疗方法:术前肌内注射80~100 mg盐酸哌替啶行局部麻醉。在数字减影血管造影(DSA)下进行子宫动脉栓塞术。于患者右侧股动脉进行穿刺(Seldinger法),向头侧置入动脉鞘(5F),对腹部主动脉进行血管造影,西诺导管(5F)放置于左髂总动脉和右髂总动脉中,导丝插入双侧子宫动脉,确认达到子宫动脉,避开周围动脉(直肠下动脉、膀胱动脉、阴部内动脉等)。观察子宫动脉走行、开口方向以及组织染色情况。将血管栓塞剂聚乙烯醇(Polyvinyl alcohol,PVA)颗粒推入至子宫细小血管中,明胶海绵颗粒推入子宫动脉主干中。若造影剂有反流,或者子宫血流中断则停止栓塞。术后,需再次进行血管造影以明确栓塞是否完全。③术后处理:对股动脉穿刺点压迫止血,压迫15 min后再加压包扎。术后患肢制动12 h,并卧床24 h。预防性应用抗生素3 d,同时采取补液、降温、止痛等常规处理措施。

1.3 观察指标手术前、术后3个月、术后6个月、术后12个月,分别化验血常规明确血红蛋白水平,观察子宫体积、痛经程度、经量、并发症与复发情况。痛经程度参考慢性疼痛分级问卷进行评定,疼痛程度从轻至重分为0~6级。经量根据卫生巾使用数量进行判断,基数为术前卫生巾使用量(100%),术后经量为术后卫生巾使用量与术前卫生巾使用量之比。

1.4 统计学分析采用SPSS 20.0统计软件进行数据处理,计数(%)、计量±s资料分别采用χ2检验和F/t检验进行数据比较,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

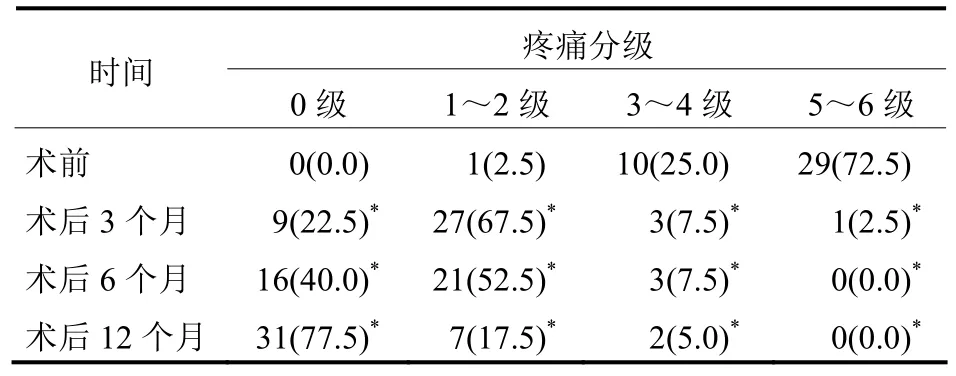

2.1 痛经程度比较与术前比较,术后3个月、6个月、12个月的0级、1~2级患者所占比例较术前明显提高,3~4级、5~6级患者所占比例较术前明显降低,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表1。

表1 40例子宫腺肌症患者治疗前后痛经程度比较[例(%)]

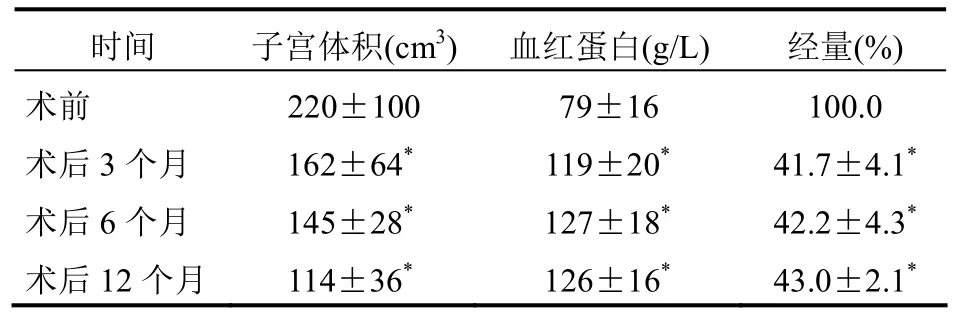

2.2 子宫体积、血红蛋白、经量变化比较术后3个月、6个月、12个月患者子宫体积、经量比术前明显减少,血红蛋白比术前明显增多,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表2。

表2 40例子宫腺肌症患者手术前后子宫体积、血红蛋白、经量变化比较(±s)

表2 40例子宫腺肌症患者手术前后子宫体积、血红蛋白、经量变化比较(±s)

注:与术前比较,*P<0.05

时间 子宫体积(cm3) 血红蛋白(g/L) 经量(%)术前 220±100 79±16 100.0术后3个月 162±64* 119±20* 41.7±4.1*术后6个月 145±28* 127±18* 42.2±4.3*术后12个月 114±36* 126±16* 43.0±2.1*

2.3 并发症与复发情况术后12个月内,大部分患者有轻度腹痛,未予以特殊处理,均自行缓解。少数患者有恶心、呕吐、发热、少量阴道流血症状,经对症治疗后症状缓解,未见其他严重并发症。术后12个月内,所有患者均无复发。

3 讨论

子宫腺肌症是由子宫内膜腺体、间质局灶性或弥漫性侵入肌层所致,以往主要以药物和手术治疗为主,但是长期药物治疗不良反应明显,停药后容易反复发作,而手术则会丧失生育功能,导致内分泌失调,患者难以接受[5-6]。子宫动脉栓塞术治疗的机制是阻断子宫血流供应,内膜缺氧缺血急性坏死、吸收;增生结缔组织、肌细胞因缺氧缺血而被溶解、吸收,从而促使病变肌层不断缩小、消失,体积随之缩小;子宫病灶组织会释放前列腺素类物质,促使子宫收缩引发痛经,病灶发生缺氧缺血性改变,前列腺素释放减少,痛经缓解[7-8]。

本研究结果显示,患者术后3个月、6个月、12个月痛经、子宫体积、经量明显降低,血红蛋白明显增加。这与王益萍[6]的报道一致。术后未见复发,可能是因为术后异位内膜及其包绕的子宫肌层部分因缺氧缺血坏死,子宫收缩使子宫微小通道关闭,基底层细胞无法经微小通道进入肌层,所以复发率降低[9]。异位内膜坏死后,雌激素、雄激素降低,减少复发。子宫动脉栓塞术虽然也会使一部分正常子宫内膜细胞缺血坏死,但是在建立子宫侧支循环或血管复通后,基底层细胞则会逐渐移至内膜生长,内膜功能正常,肌层建立侧支循环血流供应[10]。异位内膜并没有基底膜支持,所以其在缺血后将会发生不可逆性坏死,所以近期及远期疗效较好。

有报道表明,子宫动脉栓塞术可能栓塞部分卵巢血供[11],由于卵巢动脉与子宫动脉吻合,存在侧支循环,可维持卵巢血供,因此子宫动脉栓塞术不影响卵巢功能。但是,术中动作要轻柔,需避免子宫动脉痉挛形成血栓堵塞卵巢血供,该院进行栓塞术中,密切观察栓塞剂的流动方向,若出现反流,立即减慢注入速度,严重时停止注入,以避免术后出现卵巢功能障碍。该术式操作安全、有效、创伤小,术后发生发热、腹痛、盆腔痛、恶心呕吐等并发症较轻微,患者可以接受,恢复快,同时保留了患者的生育功能。

综上所述,子宫动脉栓塞术治疗子宫腺肌症能够有效减少月经量,缓解痛经,缩小病灶体积,疗效确切,并发症少,安全性高。

[1]姚群立,陆建东,徐向荣,等.子宫动脉栓塞治疗弥漫型子宫腺肌症的中、远期随访分析[J].介入放射学杂志,2013,22(11):896-899.

[2]王贺,杨清.子宫腺肌症病灶剔除术后联合促性腺激素释放激素激动剂治疗的疗效及妊娠结局[J].中国医科大学学报,2015,44(1):81-83.

[3]张风光,程敬亮,张会霞,等.3.0T MRI对子宫腺肌症的诊断价值[J].郑州大学学报(医学版),2013,48(2):287-289.

[4]李宝萍.醋酸亮丙瑞林联合腹腔镜切除病灶治疗子宫腺肌症的疗效及不良反应[J].实用医学杂志,2016,32(3):502-503.

[5]尤红霞,刘剑.子宫次全切术与子宫腺肌症病灶切除术治疗子宫腺肌症的疗效及对卵巢功能的影响[J].湖南师范大学学报(医学版),2016,13(6):67-69.

[6]王益萍.子宫栓塞介入治疗子宫腺肌症的临床疗效分析[J].中外女性健康研究,2016(16):156,162.

[7]竺红远.子宫腺肌症合并子宫肌瘤对比单纯性子宫腺肌症子宫动脉栓塞术临床疗效分析[J].医学信息,2016,29(10):261-262.

[8]王峰冰.介入治疗子宫腺肌症后对患者血清MMP-2、MMP-9水平的改善作用[J].国际医药卫生导报,2016,22(18):2767-2769.

[9]姚群立,陆建东,徐向荣,等.不同栓塞剂栓塞子宫动脉治疗子宫腺肌症的中远期随访分析[J].介入放射学杂志,2015,24(3):248-252.

[10]陈春林,祝江红,刘萍,等.子宫动脉栓塞治疗子宫腺肌病中长期疗效观察[J].中国实用妇科与产科杂志,2013,29(6):434-437.

[11]王维,王永正,王武杰,等.子宫动脉栓塞术治疗子宫腺肌症110例疗效观察[J].山东医药,2014,54(2):41-43.

10.12010/j.issn.1673-5846.2017.12.046

沈阳市第四人民医院,辽宁沈阳 110031