社区卫生、环境支持与养老机构合作模式*

同春芬 王珊珊

社区卫生、环境支持与养老机构合作模式*

同春芬 王珊珊

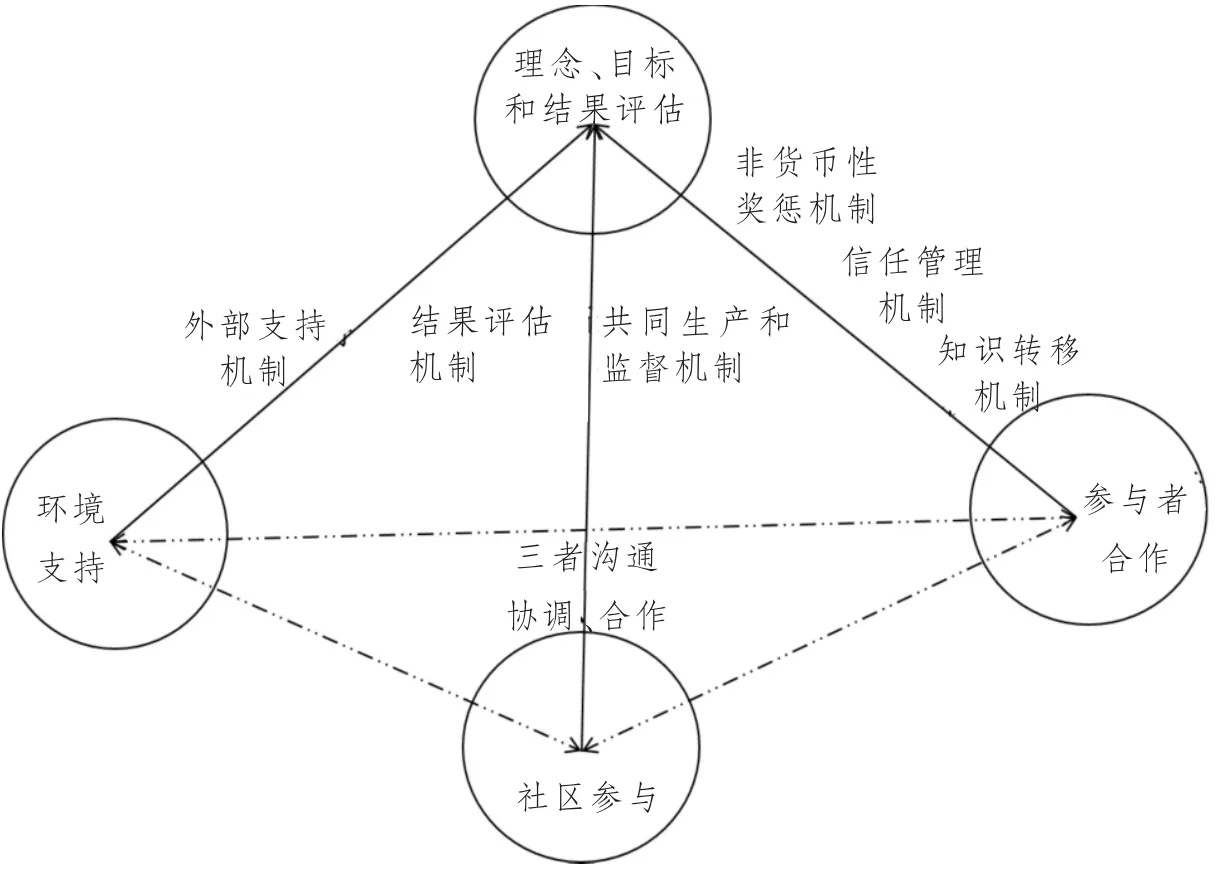

社区可以借鉴朴素式创新理念,挖掘现有资源和最大化发挥各自专业性功能优势,采取节约、灵活、最小化成本的方式推动社区卫生服务中心与养老机构的合作,推行“独立+相连”与“改造+补充”两种合作模式。社区卫生服务中心与养老机构合作模式的顺利推行需要相配套的合作机制以提供制度保障,具体包括外部支持机制、知识转移机制、结果评估机制、信任管理机制、非货币型奖励惩罚机制、共同生产和监督机制。

社区医养结合 社区建设 养老产业发展

2015年,我国失能、半失能老年人口已达到4000万左右,患有慢性病的老年人1.5亿左右。2020年,我国60岁以上老年人口将增加到2.55亿人左右,约占总人口的17.8%,高龄老人将增加到2900万人左右,独居和空巢老人将增加到1.18亿人左右,老年抚养比将高达28%。为积极推动和加快发展我国医养结合服务,各部门联合印发的《“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划》、《“十三五”卫生与健康规划》均明确提出,要建立健全医疗卫生机构与养老机构的业务协作机制,推动医疗卫生与养老服务融合发展。李克强总理在2017年《政府工作报告》中同样指出,要加快发展服务消费,推动服务业模式跨界融合,发展医养结合新兴消费。学者们调研发现,自2013年《国务院关于加快发展养老服务业的若干意见》首次提出要“推动医养融合发展”以来,我国医养结合服务发展缓慢,医疗卫生和养老服务主体割裂,尤其是社区卫生服务中心与养老机构缺乏深度、真正的合作,在实际合作中往往遇到各种壁垒,合作积极性不高。李钕铃、叶先宝指出,由于缺乏相应的管理部门、利益调节机制和约束机制,社区医疗机构与养老机构的合作效率不高。[1]

一、问题的提出

在实际开展的医养结合服务形式中,社区卫生服务中心与养老机构协议合作存在种种优势,养老机构多建在社区卫生服务中心附近,社区卫生服务中心可以定期上门巡诊,遇到紧急情况社区卫生服务中心也能及时处理、及时转诊。但是,为何相关政策已实施四年,双方的协议合作仍难以取得实质性进步?为有效推进社区医疗服务和养老照料服务的有机整合,为老年人提供包括社区医疗护理、生活照料在内的社区一站式照料和护理服务,进一步推动我国医养结合服务的发展,探讨二者的协同效应及如何得以发挥的合作模式及机制具有重要意义。

尽管自2013年以来,我国学者对医养结合的研究大大增加,但是对于社区卫生服务中心与养老机构合作的论述较少。陈灿兴等介绍了无锡新区江溪街道社区卫生服务中心与南山慈善家园的合作内容及实施方法,一方面南山慈善家园增加急救设备等自我改造,另一方面社区卫生服务中心积极为入住该养老机构的老人提供健康检查、24小时巡诊等医疗服务。[2]陈刚等介绍了南京市秦淮区蓝旗社区卫生服务中心与本辖区四所养老机构相对独立的合作式医养融合模式,即人员关系、隶属关系、场地、资产等均各自独立管理考核,社区卫生服务中心组成的全科医疗团队提供定期巡诊、健康指导等医疗服务,养老机构提供照护、娱乐等服务。[3]何婉红等发现,上海市奉贤区南桥镇光明社区卫生服务中心通过对辖区内3家社会养老机构入住老人提供医疗咨询、健康讲座等医疗服务,老年人身心健康和生活质量明显提高。[4]总体来说,学者目前局限于对一些社区卫生服务中心与养老机构合作实施方法的简单介绍,缺乏两者合作模式及机制的理论提炼和系统研究。这里认为,基于朴素式创新和伙伴关系相关理论,社区卫生服务中心与养老机构可建立 “独立+相连”和“改造+补充”的合作模式,并建立相应的合作机制。具体而言,合作机制应包括以下六个:外部支持机制、信任管理机制、知识转移机制、结果评估机制、共同生产和监督机制以及非货币型奖励惩罚机制。

二、理论阐释:朴素式创新和伙伴关系理论

社区医养结合的推进涉及面广、影响宽泛,尤其需要社区卫生服务中心与社区养老院的协力合作。朴素式创新和伙伴关系相关理论为研究这些问题提供了分析工具,是避免双方合作惰性、有效发挥双方合作优势研究的直接理论依据。

(一)朴素式创新理论及其启示

朴素式创新的理念起源于20世纪50年代的适用技术(appropriate technology)运动,具体概念形成、盛行于印度,指“突破各种限制条件,用现有的有限资源即兴设计有效的解决方案”[5]。朴素式创新方式有六大关键原则:在逆境中寻找机遇、少花钱多办事、保持简单、灵活思考和行动、包容边缘群体、跟随自己的心,提倡节约、灵活和包容。例如,印度Mohan医生为解决农村地区糖尿病医疗资源稀缺性问题,充分利用掌握的资源,如通过与世界糖尿病基金会合作来获得面包车及设备,与印度空间研究组织合作来获得面包车上用的卫星技术,聘用农村闲置人员为诊所工作者,成功开办移动的糖尿病诊所,其最大化挖掘现有资源,以最小成本成功解决农村地区糖尿病健康问题。[6]

(二)伙伴关系及其协同效应

20世纪80年代至90年代,伙伴关系开始在服务领域出现,并作为公共政策和私人企业的一个重要原则。OECD(1990)将伙伴关系定义为根植于正式或非正式协议的正规化的合作系统,合作机构在政策、目标及计划上达成一致性意见,在一定时期内共同分担责任,共同分享资源、风险和收益。随后,学者开始关注特定情境下的伙伴关系。[7]Harding(1990)提出了“公私伙伴关系”,即“任何按照公私部门的行动主体共同达成的协议行事的行为活动,以及以某种方式共同致力于城市经济和生活质量的行为活动”[8]。 Bailey等(1995)将在城市重建过程中结成的更为特定的伙伴关系定义为 “动员多个部门的利益群体结成一个联盟,以筹划特定区域的重建和制定一个各方认可的战略,并对该战略进行监管”[9]。 Snape&Stewart(1996)尤为关注不同层面的跨部门合作,将社会融合政策方面的伙伴关系类型划分为三类:一是推动型伙伴关系,管理长期的战略政策问题;二是协调型伙伴关系,关注获得一致共识的、优先发展的政策的管理和执行;三是执行型伙伴关系,从实用角度出发,主要关注特定的、对彼此有利的项目,力图识别关键目标,并注重如何实现这些目标。[10]Hutchinson&Campbell(1998)通过分析现存文献中关于伙伴关系的定义,发现伙伴关系具有以下共性:为达成共识,伙伴关系形成一个多部门的利益联盟;伙伴关系有着共同的目标和实现该目标的战略;伙伴关系共担风险,共享资源和技能;伙伴关系互利互惠,彼此协同。[11]

不同部门间伙伴关系的建立越来越重要,这些伙伴关系可以将不同类型的服务连接在一起,产生合作优势和协同效应。Miller(1999)以英格兰地区的一个重建项目为例,指出合作的协同效应使得伙伴关系产生了一种附加价值和变革型的学习过程,可以促进信息共享和交流、避免重复工作和无效率、理解彼此工作任务和识别资源共享的机会。[12]但是,由于存在合作惰性和其他原因,这种协同效应的发挥往往受到多种因素的影响。Sanderson(1999)从社区参与度的角度提出,保证社区层面的利益相关者积极参加合作相关政策的讨论及制定,并认真思考他们对结果达成的贡献是非常重要的。[13]Nelson&Zadek(2000)对协同效应进行了深入研究,认为该效应的发挥取决于以下五个关键因素:一是背景,即伙伴关系产生的社会文化环境及关键驱动因素;二是目标,即伙伴关系一致性目标的达成及管理;三是参与者,即不同参与者的领导力特征、拥有的资源、潜在能力及胜任力;四是组织,即组织架构、规章制度(保证每个合作组织在角色和责任方面的确定性)、沟通交流和冲突解决机制;五是结果,即判定和评估结果,并根据结果进一步调整和改善伙伴关系。[14]Fenger&Kok(2001)提出共生互赖度,即对一个合作伙伴机构有利的结果在多大程度上也可以产生出对其他合作伙伴同样有利的结果,是非常重要的。系统性地构建和强化这种“未来的影子”(the shadow of the future),有利于促进伙伴关系的运行和增强对当前利益的共享。[15]Rhodes等(2003)从运作方式行为导向和结果导向的不同价值考虑,认为有效的伙伴关系倾向于强调结果而不是仅强调行为活动过程,应当在强调结果数量的同时,注重结果的质量,密切关注对服务提供的管理,在固定和适当的时间间隔内对目标进行界定和评估。[16]McQuaid等(2005)认为,所有相关的员工都应该接受特定的实践培训,尤其是对于那些会与来自其他合作伙伴中的员工联合开展工作的员工来说,通过培训,他们可以在如何执行工作方面发展出共同的语言、一致的理解和共识。[17]OECD(2008)、McQuaid(2000)认为,大量与理念相关的因素均会影响伙伴关系的发展和运行,例如公共部门和私人部门之间价值体系和道德伦理制度的差异。[18][19]

在社区医疗机构与社区养老机构的合作过程中,朴素式创新和伙伴关系理论同样有其市场。伴随我国失能、半失能等特殊老年群体养老需求的日益增长,医疗专业治疗资源和养老照料服务资源供不应求,而社区卫生服务中心与养老机构存在设备、床位闲置等资源浪费现象,真正利益共享的社区医养结合寥寥可数。通过借鉴朴素式创新方式和伙伴关系理论,我们可以从理念、目标和结果、环境支持、参与者合作、社区参与四个维度建立如下合作分析框架 (见图一)。具体而言,参与者指社区卫生服务中心和养老机构,二者展开合作需建立可持续性的内部合作机制,包括知识转移机制、信任管理机制和非货币性的奖励惩罚机制;环境支持指为参与者合作提供有利的社会文化环境和驱动力量,包括相关配套法规的制定、资金的投入、全国性的宣传等;社区参与指社区层面的利益相关者积极参与,充分发挥“消费者—生产者”功能,与政府、参与者合作建立多部门利益联盟,相应建立共同生产和监督机制,在合作理念、目标、结果评估上达成一致性意见,共同保证合作的可持续性发展。

三、社区卫生服务中心与养老机构的合作模式及机制

(一)合作模式:“独立+相连”与“改造+补充”

目前社区医养结合普遍出现的形式是社区养老机构盲目添置医疗设备或社区卫生服务中心增加养老照料功能,然而实际效果与最初设想相悖,各机构一定程度弱化了原有功能,同时新功能由于不被认可而造成新设资源浪费现象。例如,医务人员原来在医疗机构开展的诊疗护理活动因院感质控、设备等条件限制无法在养老机构全部开展,新增医疗设备成为摆设;养老机构内的医疗行为尚存在合法性和专业性认可的问题等。因此,社区可以借鉴朴素式创新理念,挖掘二者的现有资源和最大化发挥各自专业性功能优势,采取节约、灵活、最小化成本的方式推动社区卫生服务中心与养老机构的合作。具体而言,可考虑以下两种合作模式:

图一 合作分析框架

1.“独立+相连”模式

我国社区卫生服务中心与养老机构紧邻,这在空间上为二者合作提供了巨大便利和优势,社区卫生服务中心可以较为方便地为养老机构的入住老人提供日常体检保健、常见病诊治、急症速救等医疗服务,养老机构也可以便捷地接收需要后续专业护理的老人,给予老人细心调养等。因此,针对地理位置临近情况,可以考虑在二者之间建立“独立+相连”的合作模式。

“独立+相连”中的“独立”是就二者专业性的功能而言,社区卫生服务中心与养老机构保持彼此优势独立,并努力将其提升和改善。社区医疗卫生中心要根据社区居民健康状况不断更新药品目录和引进先进的医疗技术设备,加强医疗技术和诊治水平的培训等;养老机构则要更加注重其服务短板——专业护理的培训和改善,提升专业性和科学性,努力朝向专业化、品牌化、连锁化方向发展。二者均应该致力于提升自我功能,获取社区居民的认可度和信任感。“相连”是针对二者功能的合作而言,为满足老年人放心享受诊治—康复—长期护理的连续服务,可以尝试在二者之间搭建便捷通道,例如楼与楼之间建立空中走廊,楼层之间建立空中通道等。二者空间上的直接相连,进一步保证了老年人在医疗室与护理室之间的快速转移。社区卫生服务中心内急症得到控制或慢病需要调养的老年人可以很方便地进入邻近养老机构接受后续的康复、调养护理;养老机构内突发急症或需要医疗诊治的老年人也可以在“急救黄金10分钟”的时间内快速送入病房诊治,大大缩短二者功能相结合的时间,且最大化实现了各机构原有功能的发挥,实现朴素创新。

2.“改造+补充”模式

社区中除社区卫生服务中心紧邻养老机构外,还存在二者距离相对较远的情况。二者的空间距离障碍无法通过建立走廊使其快速做到功能相连,养老机构内突发急症的老年人则面临不能获得快速诊治的风险。因此,针对此种地理位置相隔较远的情况,可以考虑“改造+补充”的合作模式。“改造+补充”中的“改造”指养老机构需要根据社区当地老年人的身体健康状况,如可能会患有的急性疾病,常见易突发的脑血管疾病等,有针对性地购置急症救治医疗设备,培训急症救治医疗技术,进行有限度的自我改造和升级,以保证老年人送往最近社区医疗卫生中心的途程中,病情可以得到一定的控制,疾病救治的时间得到延长。而“补充”指非时间紧急的情况下,养老机构做好社区卫生服务中心的补充功能——专业护理,社区卫生服务中心同时做好养老机构的补充功能——基本健康管理、常见病诊治等,实现老年人养老服务的医养结合。

由于社区卫生服务中心属于按国家医改规划而建设的基层医疗机构,主要任务是负责附近居民常见病、多发病诊治和预防保健,因此针对专科疾病、疑难杂症等重病仍需二、三级医院的远程服务,从而使得社区医养结合达成社区老年人小病不出社区、大病不误诊、急症及时救和慢病细心医,而慢病细心医更多依靠养老机构的专业护理,大病不误诊则需要建设社区卫生服务中心与上级医疗机构的远程诊治网络。

(二)合作机制:共力协同达成共同目标

社区卫生服务中心与养老机构合作模式的顺利实践需要相配套的合作机制以提供制度保障,具体而言,合作机制包括六个方面。

1.外部支持机制

目前,我国社区卫生服务中心设备简陋,药品不全,专业训练全科医务人员较为贫乏,社区老人对其医疗技术不放心,认为其专业性不强,造成社区卫生服务中心门可罗雀。与此相对应的是,社区养老机构的服务存在供给结构失衡现象,机构入住者多为失能、半失能等生活不能自理的老人,相比日常生活、文娱,他们的关键需求是专业护理,然而大多数养老机构因自身发展能力有限往往不愿接收生活不能自理的老人,定位于基本的日常生活文娱服务。无论哪种合作模式,均需要社区卫生服务中心与养老机构的自身实力足够强,才可以在此基础上促进双方的合作。另外,养老机构要提供医疗服务无论在软件还是硬件有较为严格的约束条件,被纳入医保定点的条件则更为严苛,这对于一些养老机构形成了规模和资本上的壁垒,收费偏高,不利于“改造+补充”医养合作模式的建立。因此,需要建立促进社区卫生服务中心与养老机构合作的外部支持机制。

外部支持机制具体包括以下方面:一是完善二者合作支持政策的制定,为二者合作的开展提供具体指导规范和支持。例如,完善专业诊疗团队进入基层的人才流动机制,支持 “互联网+”的远程诊治网络建设,降低养老机构医保报销进入的门槛条件等。二是保证一定的财政投入,通过财政手段直接列支、税收优惠或彩票收入等其他途径,为养老机构护理功能提升、医疗技术设备配置等提供资金支持,为社区卫生服务中心医疗水平和技术能力的提升提供配套资金,推动实施社区卫生服务中心提升工程等,如加大对先进医疗设备引进的补贴。三是开展全国宣教活动,鼓励和科学引导社区居民优先于社区基层医疗机构就诊,提高社区医疗卫生服务中心的美誉度和社会信任度。

2.知识转移机制

目前,我国社区卫生服务中心与养老机构的合作局限于社区卫生服务中心派遣医疗服务人员为养老机构入住人员提供24小时的巡诊服务、健康宣教、定期体检及送药服务等,属于单向性的知识流入,无法保证社区卫生服务中心与养老机构间知识的交流和转移,从而促进共同的理解和进步。因此,社区卫生服务中心与养老机构合作需要建立内部合作的知识转移机制。

知识转移机制需要社区卫生服务中心与养老机构的服务运营模式由过去的“被动、独立、固定”转为“主动、合作、移动”。 “被动、独立、固定”指养老机构或社区卫生服务中心被动等待对方知识的强力灌输,各自独立和漠不关心,双方合作被动、消极,不利于长期合作的开展。而“主动、合作、移动”指双方分别建立流动服务团队,如全科诊疗团队、专业护理团队,定期进入合作伙伴内部开展本专业职能基本知识的宣传和案例讲解,促进对彼此工作的理解,改善合作者对双方合作持有的态度,从而更好保障双方合作的持续性运行。[20]

3.结果评估机制

我国社区卫生服务中心与养老机构建立的合作关系根据其机构属性属于公私伙伴关系,进一步分析其所属的组织层面关系,其更偏向于执行型伙伴关系,重点关注合作项目目标的执行效果,即是否可以保证社区老年人享受医疗诊治与养老照护紧密缝合的一站式系统服务,做到有病及时诊治,诊治之余则细心照护和康复。皮亚杰曾在《结构主义》中谈到,有机体认知过程的中介并不是知觉或概念,而是可塑性要大得多的活动本身,特别强调主体只有作用于客体,才能认识客体,而认识客体就要求客体与主体之间不可分割的相互作用。[21]因此,社区卫生服务中心与养老机构有效、可持续性的合作需要建立在对二者合作结果的有效评估及不断改善的基础之上,它是一个动态调整的过程。因此,社区卫生服务中心与养老机构合作需要建立动态的结果评估机制。

结果评估机制应当秉持以人为本的服务理念,以小病不出社区、大病不误诊、急症及时救、慢病细心医为最终目标,且各自朝向自己所应有的目标努力,最后根据各自目标的实际完成情况,以及社区全体共同商议制定的项目服务质量评价指标体系,对特定老年服务群体的服务效果进行科学评价,并制定出下一步的改进计划,社区利益相关者共同定期对目标进行界定和评估。

4.信任管理机制

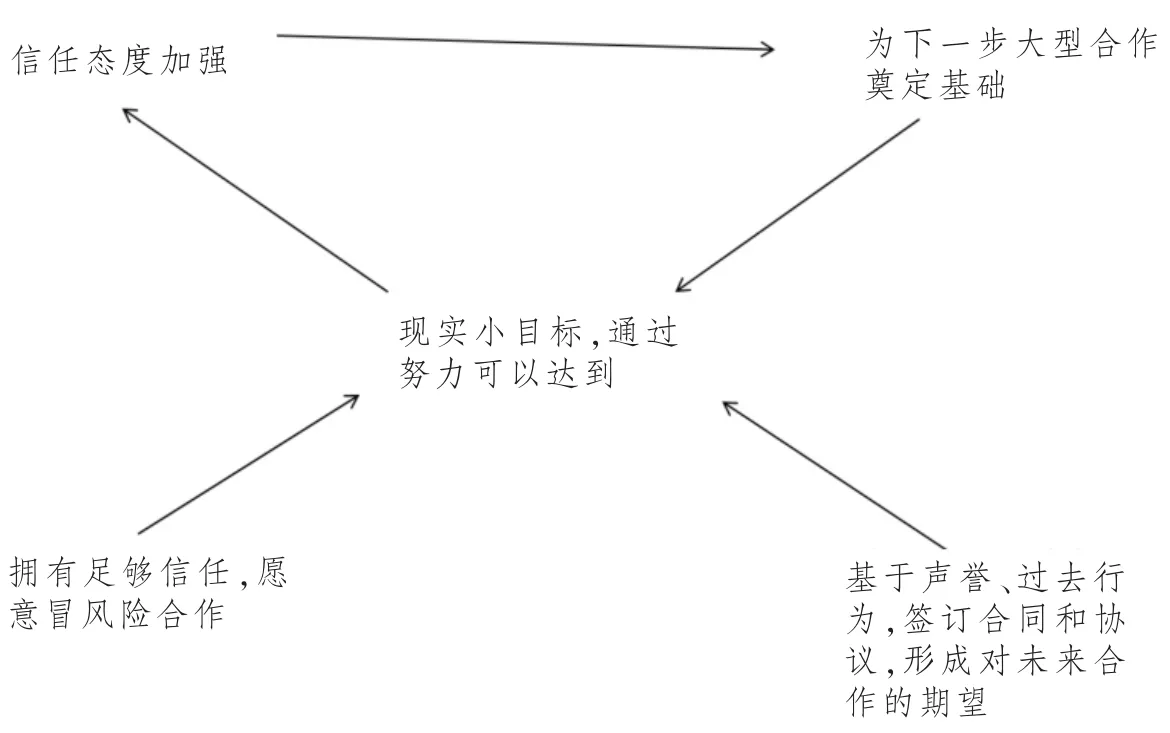

社区卫生服务中心与养老机构合作积极性不高的另一原因可能是双方对彼此的不信任,基于对彼此过去业绩、行为和声誉的了解,不愿意为对方承担一定的风险,认为现实目标难以通过合作达到,对未来合作不抱有太多的期望。因此,社区卫生服务中心与养老机构合作需要建立信任管理机制。信任建立圈如图二所示。

信任管理机制需要双方首先对彼此拥有足够的信任。社区卫生服务中心和养老机构需要在社区进行自我宣传,提升自我实力,获得社区居民的赞誉和良好口碑,为双方合作信任的建立奠定基础。其次,加强信任态度,为更宏大的合作积蓄力量。社区卫生服务中心与养老机构在对彼此拥有初步的信任后,应及时探讨合作,共同高效地完成现实“小目标”,达到双方真正的利益共享,进而强化彼此的信任态度,便于展开进一步的大型合作。

5.非货币型奖惩机制

道格拉斯·诺斯的路径依赖理论告诉我们,初始制度安排会影响制度变迁,文化渗透会影响社会心理行为模式,因此应提供制度变迁的连续性。可知,社区卫生服务中心与养老机构合作存在原有服务提供制度路径依赖及合作惰性,从而导致合作积极性不高。因此,社区卫生服务中心与养老机构的可持续合作需要建立非货币型奖惩机制。

图二 信任建立圈的建立过程

过去组织管理中运用的奖惩制度大多是货币性的,这导致个体对经济价值比较敏感,而忽略了一些社会性的奖励,如认可或荣誉的价值等。由于非货币型奖惩制度更容易激发个人的内部动机进行合作,更容易引起人们对不合作行为的道德情绪体验,因此建立非货币型奖惩机制将更有利于维持长期的合作行为。诸多实证研究可以支持以上的观点。Maki,Hoffman,Berk(1978)进行了一项关于保护社区水资源的实证研究,通过当地报纸刊登出了在用水方面最节省和最浪费的人的名字,在媒体曝光后,发现当地水资源的浪费率急剧下降。[22]Freedman,Fraser(1966)进行的另一项经典研究,即探讨社区中居民的公民顺从行为,研究结果表明,对成为一个好公民的内部认可是驱使人们参与公民行为的重要推动力。以上表明,居民的名誉感发挥了重要作用,有效地促进了个人的合作行为。[23]Chen等(2009)也发现,如果团队领导在社会困境中进行道德呼吁,就会促进并且长期维持团队成员高水平的合作行为,因为道德呼吁提高了团队成员间的信任感。[24]因此,社区卫生服务中心与养老机构及社区居民应尝试探讨和共同制定一项内部合作的非货币性的奖励惩罚机制,一方面增加自身的美誉度和社会认可度,从而赢得社区居民的更多信任感,另一方面促进二者的可持续性合作。

6.共同生产和监督机制

目前,我国医养结合管理上存在的最大问题是“多龙治水”。地方开始积极探索和实践医疗与养老服务的结合,但原有的管理部门尚未进行整合,从而导致合力不足。社区养老机构一般由当地民政部门负责审批管理,但养老机构要设置医务室则需要当地卫生局的审批和认定,服务过程中如涉及医保资金使用报销则需要本地社会保障局的参与和监督。根据奥尔森集体行动的逻辑可知,监督主体的多元化和职责分工不明确,不同部门之间缺乏沟通和协作,管理过程中存在职能交叉和矛盾,很可能导致不同主体之间相互扯皮、相互推诿,争利避害,浪费人力和物力。吉登斯指出,社区不仅意味着重新找回已经失去的地方团结形式,它还是一种促进街道、城镇和更大范围的地方区域的社会和物质复苏的可行办法。埃弗斯(Evers)提出“参与主义”,鼓励福利服务用户的现场参与,重视不同利益相关者的作用,并要求用户成为合作生产者。因此,以社区为平台,由社区内各方力量共同参与,建立共同生产和监督机制具有重要作用。

共同生产和监督机制可以考虑在社区服务中心,充分利用当地现有资源,建立综合性的合作监督管理部门,鼓励社区居民的广泛参与,制定各方均认可的合作理念、战略及目标,并实施公众广泛性监督。设立的专业合作部门应为二者合作提供医疗和照护相关服务审批、认定、报销等一站式服务,缩短和简化办公流程及程序;为二者合作的开展提供支持、协调、沟通平台,促进双方及时解决冲突和交流经验。

[1]李钕铃 叶先宝:《构建社区“医养结合”的养老模式》,《行政与法》2016 年第 4 期,第 42~47 页

[2]陈灿兴等:《探讨社区卫生服务中心与养老院医养结合模式的优势》,《中国卫生产业》2016年第21期,第193~195页

[3]陈刚等:《社区卫生服务中心与养老机构实现医养融合的实践探讨》,《中国社区医师》2016年第28期,第190~191页

[4]何婉红 黄鸣峰等:《光明社区医养结合服务模式实践的探索》,《上海医药》2016年第8期,第 41~43页

[5]Radjou,N.,Prabhuj,A.,Huja,S..Jugaad Innovation Think FrugalBe Flexible Generate Breakthrough Growth.Wiley,2012.

[6]贾德普·普拉胡 吕文晶:《朴素式创新:印度对管理世界的独特贡献》,《清华管理评论》2016年第Z2期,第70~81页

[7]Organization of Economic and Development(OECD).Partnerships for Rural Development,Paris:OECD,1990,p.18.

[8]Harding,A..Public-Private Partner ships in Urban Regeneration,in M.Campbell(ed.)Local Economic Policy,London:Cassell,1990,(5):p.110.

[9]Bailey,N.,Barker,A.and MacDonald,K..Partnership Agencies in British Urban Policy,London:UCL Press,1995.(3):p.293.

[10]Snape,D.and Stewart,M..Keeping Up the Momention:Partnership Working in Bristol and the West of England,Bristol:Bristol Chamber of Commerce,1996.

[11]Hutchinson,J.and Campbell,M..Working in Partnership:Lessons from the Literature,DFEE Research Report RR 63,London:Department for Education and Employment,1998,(9).

[12]Miller,C..Partners in Regeneration:Constructing a Local Regime for Urban Management?.Policy and Politics,27(3):pp.343~358.

[13]Sanderson,I..Partnership and Democratic Renewal.Policy and Politics,27(3):pp.324~341.

[14]Nelson,J.and Zadek,S..Partnership Alchemy:New Social Partnership in Europe,Copenhagen:Copenhagen Center,2000.

[15]Fenger,M.and Kok,P.J..Interdependency,Beliefs,and Coalition Behavior:A Contribution to the Advocacy Coalition Framework.Policy Sciences,2001,34(2):pp.157~170.

[16]Rhodes,J.,Tyler,P.and Brennan,A..New Developments in Area-based Initiatives in England:The Experience of the SRB,Urban Studies,2003,40(8):pp.1399~1426.

[17]McQuaid,R.W.,Lindasay,C.and Greig,M..Job Guarantees, Employability Training and Partnerships in the Retail Sector,Local Economy,2005,20(1):pp.67~78.

[18]Organization of Economic and Development.Public-Private Partnerships:In Pursuit of Risk Sharing and Value of Money,Paris:OECD.

[19]McQuaid,R.W..The Theory of Partnerships:Why Have Partnerships?,in S.P.Osborne(ed.)Managing Public-private Partnerships for Public Services:An InternationalPerspective,London:Routledge,2000.

[20]黄如意 胡善菊:《山东省医养结合模式发展的SWOT分析》,《中国卫生事业管理》2016年第 2期,第 145~147页

[21](瑞士)皮亚杰:《结构主义》,倪连生等译,商务印书馆,1989

[22]Maki,J.E.,Hoffman,D.M.,Berk,R.A..A Time Series Analysis of the Impact of a Water Conservation Campaign,Evaluation Quality,1978,(2):pp.107~118.

[23]Freedman,J.L.and Fraser,S.C..Compliance Without Pressure:The Foot-in-door Tech nique,Journal of Personality and SocialPsychology,1996,4(2):pp.195~202.

[24]Chen,X.P.,Pillutla,M.M.,Xin Yao.Unintended Consequences of Cooperation Inducing and Maintaining Mechanisms in Public Goods delimmas:Sanctions and Moral Appeals,Group Process and Intergroup Relations,2009,12 (2):pp.241~255.

The Cooperation Model of Community Health,Environmental Support and Pension Institutions

Tong Chunfen Wang Shanshan

Medical and specialized care resources are in short supply as a result of the growing demand for the elderly’s special needs,while widespread waste of resources exist in many community health service centers and pension institutions.There are still some limitations in the previous studies on the cooperation of community health service centers and pension institutions, such as the lack of theory,since we have done many relative studies in 2013.Based on the theory of simple innovation and partnership,try to construct a framework of cooperation including four dimensions:idea,goal and result,environmental support,participant cooperation and community participation.Moreover,recommend the cooperation modes of “independent+connected” and “transformation+complement”as well as the cooperation mechanisms including the external support mechanism,the trust management mechanism,the knowledge transfer mechanism,the result evaluation mechanism,the joint production and supervision mechanism and the non-monetary rewards and punishment mechanism.

community medical support, community construction, pension industry development

中国海洋大学法政学院 山东青岛 266100

*该标题为《重庆社会科学》编辑部改定标题,作者原标题为《社区卫生服务中心与养老机构的合作模式及机制——以朴素式创新和伙伴关系理论为视角》。