公共领域市民表现与基本修养的关联度*

黎 莹 剡自勉

公共领域市民表现与基本修养的关联度*

黎 莹 剡自勉

城铁是现代城市重要的公共领域,城铁文化是反射市民修养的一面镜子。对北京城铁251名市民进行问卷调查的结果显示,影响市民修养水平的强弱因素依次为学历、政治面貌、户口性质、职业类型与性别。市民修养水平偏低主要体现在人情冷漠、推责、自律性差、缺乏换位思考与心态浮躁五方面。为此,应提升公共场所的道德风气,推进德育的大众化与终身化,促进道德的法律化,扩充志愿者队伍。

公共领域 市民修养 中华传统美德

德国社会学家马克斯·韦伯从宗教伦理的角度出发,阐释资本主义为何没有在中国发展。他认为,“新教”(加尔文教)属于入世禁欲主义,将努力工作视为荣耀上帝的行为,与“资本主义精神”具有某种亲和力。正因为持有节俭、勤勉、信用与创新的理念,西方国家的经济与伦理才能在短期内实现超越。而中国人信奉的“儒教”属于入世神秘主义,要求顺应世俗,缺乏热情与追求,才导致资本主义萌芽在中国未能发展起来。韦伯的归因有失偏颇,但他强调精神文明对经济发展的重要性值得肯定与借鉴。凭着自强不息的民族精神,中国经济实现快速跃升。然而,中国社会尚未形成统一的信仰与价值观,人际关系在熟人社会向陌生人社会渐进的过程中日趋物质化与冷漠化。化解道德危机,就要崇尚“社会主义精神”。这里认为,市民修养与“社会主义精神”具有某种亲和力,市民修养是检验“社会主义精神”有效性的重要指标。通过探讨市民修养水平的影响因素并提出相应对策,可为今后的纵向研究奠定基础。

一、“公共领域”与“市民修养”的相关研究

国内外学术界关于 “公共领域”、“市民修养”的研究颇丰,这里进行下梳理。

(一)关于公共领域的研究

德国社会学家尤尔根·哈贝马斯首次将“公共领域”一词进行概念化。他认为,公共领域是指介于国家与社会之间的公共领域,市民在里面可以自由交流、发表言论,不受控于国家与私人。公共领域有实体形式,如咖啡厅、沙龙,也有虚拟形式,如网络、传媒。国内学者对公共领域的定义不一,如杨长云认为:“公共领域是指公开的、向所有市民开放的区域或场所,这里没有性别、种族、民族、年龄和社会经济水平的区别对待。”[1]这里认同该观点,公共领域即公共场所,专指其实体形式。公共领域具有以下四个主要特点:第一,普遍性。公共领域无处不在,充斥着整个现代社会,如广场、商场、公园、街道、绿地等。第二,平等性。指的是公民在相同领域内享有相同的权利与义务。公共领域分为有偿与无偿两种服务模式,但无论属于哪种模式,公民进入后均一视同仁。第三,功能性。公共领域能满足公民的特定需求,如休闲、娱乐、出行、交往、消费等。第四,文化性。公民能赋予公共领域不同的特征与氛围,体现出人类的智慧与修养,如整洁有序的街道、安静明亮的图书馆等。

国内外学术界关于公共领域研究的侧重点各有不同。西方国家的城市建设起步较早且实行多党制,学者更关注公共领域的政治问题。英国社会学家齐格蒙特·鲍曼认为,进入后现代时期,理想的公共领域已经衰落:私人空间入侵公共领域,而公众问题被轻视,如领导者的丑闻比政绩更受关注、贫民救助问题迟迟得不到有效解决。因此,公共领域需要重建与保护。[2]持相似观点的代表者还有美国的马克·波斯特、理查德·桑内特,德国的乌尔里希·贝克等。

中国的城市建设起步较晚,学者更关注公共领域的经济问题与社会问题。经济问题主要围绕着城市发展与规划,如社会学家费孝通积极探索优先发展小城镇的城市化模式,提出的多种区域经济发展模式泽被后世[3];李芸提出,我国城市形态发展规划凸显人文内涵、审美取向等新的规划主题[4];李若健通过四次人口普查的数据分析,反思珠江三角洲城市化的得失,为国家的城市化出谋划策[5]等。社会问题涉及面较多,主要围绕着新生代农民工的社会融入、公共服务需求、人居环境、社会保障、弱势群体等。

(二)关于市民修养的研究

首先我们要界定何为“市民”。在《新华词典》中,“市民”又称城市居民,通常是指“具有城市有效户籍和常住在市区的合法公民”。这里的“市民”定义与其不一,专指“城市的常住公民”。“市民”一词不该带有户籍歧视色彩,因此,“市民”既没有城乡区别,又没有本地人与外地人区别。其次我们界定何为“修养”。“修养”即完善的人格,是人的品质、态度、学识各因素的综合,涉及政治修养、文化修养、文明修养等方面的内容。

“市民修养”专指“市民的言行举止表现得体,属文明修养”。其中,“得体”可以理解为“守规则、懂礼节,自律性较强”。“市民修养”与“公共道德”的词义有较大相通却略有不同。梁漱溟将公共道德定义为:“人类为营团体生活所必需的那些品德。”[6]梁启超也指出:“人人独善其身谓之私德,人人相善其群者谓之公德。”[7]由此可见,“公共道德”强调个人与社会外界的关系,是社会外界对个人道德的最起码要求,具有被动性与强制性。“市民修养”则强调个人涵养,无论公私场合均表里如一,值得他人肯定与尊重,具有主观能动性。因此,从内容范围来看,“市民修养”涵盖“公共道德”;从精神境界来看,“市民修养”比“公共道德”要高,更能反映国民的人文素养。举例而言,某烟民在禁烟区没有吸烟,可称其有公共道德,但并不意味着其有较高的市民修养;另一烟民在禁烟区非但没有吸烟,还主动将他人扔弃的烟头捡起并投至垃圾桶,可称其具有较高的市民修养。

国外学者关于市民修养的研究偏向于政治修养,而文明修养内容涉及甚少。美国约翰·霍普金斯大学的修养计划就提出25项市民修养守则,具体到市民在公共领域的行为指导,正确处理“自我”与“他人”的关系,如“关注:留意他人的处境。在公众地方大声用手机便是没有关注其他人可能受到干扰”[8]。关于文明修养的研究,西方学者倾向于从心理学的理论角度出发,将个人与社会的关系归根于 “本能与理性”[9]、“先天性与自致性”[10]的均衡。

国内学者关于市民修养的研究偏向于文明修养,主要从思想教育的理论角度出发,对国民应具备的道德修养进行总体构想。[11]也有针对特定群体的,如党员修养、女性修养、教师修养等。而关于城铁文化的研究,侧重于城铁对市民生活的影响,如从城铁的软硬件设施、内部运作及管理、如何与城市产业链实现共赢等方面展开讨论(汤雅莉,2014);探讨城铁文化如何有效融入城市文化,发挥其“载体”的积极作用[12]等,相对忽视市民对城铁的反作用。

由此可见,国内外关于公共领域与市民修养的研究主要围绕着公私互动关系展开讨论。西方国家属于法理性社会,偏重于探讨“个人对公众话语权的漠视”,研究重点上升至政治修养层面;我国属于情理性社会,偏重于探讨“个人对公众环境的抗拒”,研究重点依然停留在文明修养层面,且以抽象的道理说服为主。这里以北京城铁为具体切入点,用数据来论证:处于转型期的社会治理,单靠文化传承与文化自觉是难以有效实现的,应该尝试“情理”与“法理”并用,只有加强对市民修养的制度规范与引导,才能实现与经济发展并进与互惠。

二、市民修养的研究假设与数据分析

管窥市民修养在公共领域中的日常呈现,需要围绕影响市民修养水平的相关因素——性别、户口性质、政治面貌、学历、职业类型建立研究假设,并进一步收集详尽资料,完成数据分析。

(一)研究假设

假设一:市民修养水平与性别具有显著相关性。总体而言,女性比男性的修养水平更高。

假设二:市民修养水平与职业类型具有显著相关性。总体而言,市民修养水平从高到低顺序依次为党政机关/企事业单位负责人/专业技术人员、办事人员和有关人员、商业/服务业人员、农/林/牧/渔/水利业生产人员、生产/运输设备操作人员及有关人员。

假设三:市民修养水平与户口性质具有显著相关性。总体而言,城镇群体比农村群体的修养水平更高。

假设四:市民修养水平与政治面貌具有显著相关性。总体而言,市民修养水平从高到低顺序依次为党员、团员、群众。

假设五:市民修养水平与学历具有显著相关性。总体而言,学历越高,市民修养水平越高,两者成正比例关系。

假设六:在五个相关变量中,与市民修养水平相关性的强弱顺序依次为职业类型、学历、政治面貌、户口性质与性别。

(二)数据分析

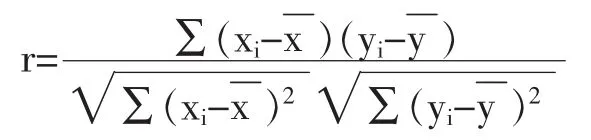

2016年6~8月,课题组通过问卷法与访谈法对北京城铁的乘客展开调查。调查共发放问卷275份,其中有效问卷251份,有效回收率为91.3%,符合抽样要求。对市民修养水平与相关变量展开相关性分析,需要明确自变量与因变量。文中的自变量x有5个:性别、户口性质、政治面貌、学历、职业类型;自变量y即市民修养水平。需要用相关系数加以统计与衡量,而要反映两个变量x、y之间相关关系的量称为相关系数(r)。计算公式及意义如下:

1.计算公式

相关符号说明如下:两个变量为x、y;x、y之间的相关系数为r;样本量为n;变量x的样本观察值为x_i(i=1,2,3……n);变量 y 的样本观察值为y_i(i=1,2,3……n);变量 x 的样本观察值的平均值为;变量y的样本观察值的平均值为;相关系数r的计算公式为:r=其中,cov(x,y)为变量 x、y 之间的协方差函数,计算公式为:分别为变量 x,y 的方差,其计算公式为:;综上所述,r的计算公式为:

2.相关系数的实际意义

相关系数r的取值范围为-1≤r≤1。当r<0时,说明两个变量呈负相关;当r>0时,说明两个变量呈正相关;当r=0时,说明两个变量之间没有相关关系。当r越接近1或-1时,这种相关关系越强;r越接近0,这种相关关系越弱;当-0.5<r<0.5时,可认为两个变量之间几乎没有关系。

3.测量验证结果

将变量x进行量化,即对五个变量进行分别赋值,如性别,男性为“1”,女性为“2”;这些赋值代入公式即可求得x与y之间的相关系数。利用SAS程序计算出性别与市民修养水平分值之间的相关系数为-0.044(小于0),且与0比较接近,因此,性别与市民修养水平的相关性不大。通过卡方检验得出的Pearson卡方p值为0.489,未通过检验,说明性别与市民修养水平基本无关,假设一没有通过验证,不能成立。以此类推,结果见表1。

由表1可见,职业类型、户口性质、政治面貌、学历四个变量与市民修养水平分值之间的相关系数分别为-0.153、-0.204、-0.215、0.358,其中职业类型与市民修养水平呈负相关,即党政机关、企事业单位负责人、专业技术人员、办事人员、军人比私营企业主、商业/服务业人员、工人、农民、退休人员及无职业人员的市民修养水平更高,两者关联度为-15.3%,假设二通过验证,可以成立。户口性质与市民修养水平呈负相关,即城镇人口比非城镇人口的市民修养水平更高,两者关联度为-20.4%,假设三通过验证,可以成立。政治面貌与市民修养水平呈负相关,即党员比群众的市民修养水平更高,两者关联度为-21.5%,假设四通过验证,可以成立。学历与市民修养水平呈正相关,即学历越高,市民修养水平越高,两者关联度为35.8%,假设五通过验证,可以成立。总体而言,市民修养水平相关性变量由强到弱依次为:学历、政治面貌、户口性质、职业类型与性别,假设六没有通过验证,不能成立。

表1 市民修养水平相关性分析

三、市民修养的影响因素

基于以上研究假设与数据分析,对影响市民修养水平的直接因素、重要因素、次要因素与无关因素进行归类与讨论。

(一)市民化程度是影响市民修养水平的直接因素

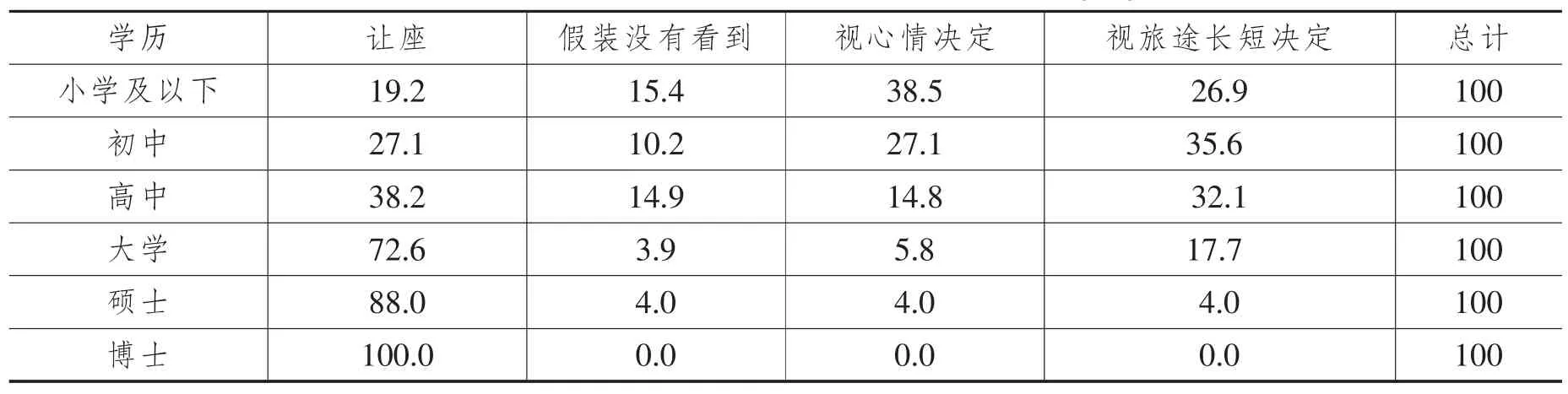

市民化程度,是指市民在城镇化进程中的自我适应与完善程度。城市社会与熟人社会不同,血缘、地缘等相关因素并不显著,强调更多的是规则。市民化程度与市民在城市居住时间、社会政策、教育与宣传等因素有关,学历、户口性质便是其中的具体指标。就学历而言,学历越高,市民在城市的居住周期往往越长。如一名来自外地某县城的北京高校大学生,毕业后留京就业至今,与家乡同龄人相比,高校平台使他获取在城市长期居住的几率更大。样本数据表明,学历越高,市民的让座率越高,两者成正比例关系(见表2);学历越高,市民对城铁不文明行为的反感率越高,两者亦成正比例关系。

表2 市民学历与城铁让座意愿交叉量表(%)

同理,就户口性质而言,城镇户口市民比非城镇户口市民获取在城市长期居住的几率更大,且对社会政策的接受能力与认可程度亦明显高于后者。样本数据表明,关于城铁的让座率、对城铁不文明行为的反感率,城镇户口市民明显高于非城镇户口市民(均高出约30%)。值得一提的是,城镇户口市民对大声喧哗者表示不满的同时,在城铁里用“打电话”与“和身边同伴聊天”两种方式打发时间的比例均占20%以上,与非城镇户口市民的相应比例持平。

关于如何看待城铁里的乞讨、卖艺行为,城镇户口市民持反对、中立与支持的比例分别占60.7%、21.8%、14.5%,而非城镇户口市民的相应比例分别占28.6%、52.4%、19.0%。关于城铁不文明行为的主要成因,城镇户口市民认为“人口过于集中”与“国家倡导性不足”的比例分别占62.9%、43.6%,而非城镇户口市民认为“社会经济发展水平不高”与“国家倡导性不足”的比例分别占53.3%、45.2%。但对于城铁最急需解决的三个公共问题,市民依次选择“卫生问题”、“安全问题”与“价格问题”(均超过50%),而选择“乘客素质问题”的人数比例不到40%,与户口性质无关。

(二)政治面貌是影响市民修养水平的重要因素

政治面貌是指个人的政治身份。在我国,政治面貌有共产党员、共青团员、民主党派、群众等。因随机抽取样本数量有限,政治面貌主要涉及共产党员、团员及群众三类。党员与团员有严格明确的纪律要求,成员往往是所在单位的优秀分子,个人修养是其重要指标之一。以共产党员为例,2016年党的十八届六中全会强调全面从严治党,要求党员努力做到修身与齐家,注重家庭、家教与家风。只有严以修身,才有可能把人做好、把事做好。

样本数据表明,关于城铁的让座率,党员比群众的让座率高出约2倍 (各占76.0%、36.6%);对城铁不文明行为的反感率,党员、团员与群众各占比例约80%、60%与40%。值得一提的是,对于城铁氛围的喜好,党员更偏向于“安静”,团员更偏向于“有柔和音乐”,群众则更偏向于“有新闻直播”。关于城铁不文明行为的主要原因,除“人口过于集中”为公认首要原因外,超过50%的党员认为“公民文化程度差距悬殊”,而各约50%的团员与群众认为“经济发展水平不高”。

(三)职业类型是影响市民修养水平的次要因素

职业类型是指以职业的性质、特点为标准,将职业进行归类划分,以方便国家管理与统计分析。《中华人民共和国职业分类大典》将我国职业划分为八大类型:党政机关、企事业单位负责人;专业技术人员;办事人员和有关人员;商业、服务业人员;农、林、牧、渔、水利业生产人员;生产、运输设备操作人员及有关人员;军人;不便分类的其他从业人员。由于第七类职业即军人的样本缺失,本研究对其余六大类型的职业样本进行采集与分析。总体而言,市民修养水平没有因职业类型不同而发生明显变化。换个角度而言,在每类职业群体中,市民修养水平参差不齐,如同为企业单位的负责人,既有修养水平较高者,也有修养水平较低者。主要原因如下:第一,职业群体与公民道德不衔接。我国对职业群体素质的要求偏重于职业技术与技巧,对个人修养水平缺乏统一标准且趋于模糊。第二,职场“脑体倒挂”现象依然存在。在社会转型期,职业类型与学历无法实现合理匹配,因此即使学历与市民修养水平的相关性较强,职业类型也难以成为市民修养水平高低的分界线。第三,社会资本对职场的干预能力较强。社会资本往往成为拥有者在职场场域中的通行证,导致同行业的个人素质相差甚远。

数据还显示,前三类职业群体的城铁让座率、对城铁不文明行为的反感率均明显高于后三类职业群体。该结论似乎与上述分析相违背,其实不然。前三类是社会精英群体竞争较激烈的职业类型,机会准入者往往修养水平偏高。相反,后三类是社会边缘群体聚集较明显的职业类型,机会准入者往往修养水平偏低。

(四)性别是影响市民修养水平的无关因素

性别是人的生理属性,而非社会属性。市民的修养水平本身就是一种社会属性,是后天习得,而非与生俱来。市民的修养水平较大程度上由其他社会属性,如学历、政治面貌、户籍性质等所决定或影响,性别不在其中。

样本数据表明,对于城铁行为的细节,女性比男性的敏感度更高。面对衣衫褴褛或打扮怪异的乘客,表示 “介意,宁愿站着也不入座”的女性与男性的比例各占32.8%、22.0%,表示“不介意,照常入座”的相应比例则各占21.9%、40.2%;问及“能否从陌生乘客的衣着打扮上推断出其文化修养程度”时,表示“可以,两者通常高度相符”的女性与男性的比例各占28.6%、14.4%,表示“不确定,视具体情况而定”的相应比例则各占42.9%、54.6%。与此同时,对城铁不文明行为的反感率,女性明显高于男性。而对于城铁让座率,女性却低于男性约10个百分点。因此,从某种程度上来说,女性比男性对“他人”的要求偏高,对“自我”的要求偏低,这些或许与女性自我定位为“被照顾群体”角色有关。

四、市民修养提升的困境与对策

在快速城镇化进程中,市民修养依然存在着不容忽视的双面性与劣根性。

(一)市民修养提升面临的困境

市民修养提升的困境主要体现在人情冷漠、推责、自律性差、缺乏换位思考与心态浮躁五方面。

第一,人情冷漠。在城市公共领域,市民对需要帮助的群体往往熟视无睹,主要原因包括:一是事不关己的心态。市民化过程实质上就是居民从熟人社会向陌生人社会的过渡过程。现今的人际交往愈发由必然性变为偶尔性,维系人际关系更多的是利益捆绑而非情感因素。[13]因此,有的市民认为行善对于自身而言没有得到任何好处,反而浪费自己时间、精力甚至钱财,得不偿失。二是利用怜悯之心者居多。在城铁、天桥、路边、公园售票点等地方,假扮乞丐、残疾人、丢失者、筹款者等身份欺骗路人的案例时有发生。当行善者发现被欺骗后,防备心理将会越来越强。三是“好人保护法”的缺失。在微信群、朋友圈,市民往往对不帮扶的行为表示愤怒与谴责,但如果换位思考,唯恐惹祸上身、好人难当的心态可以理解。欧美国家普遍有健全的“好人保护法”,捐款、施救路人、帮扶老人等善举均得到法律保障,同时对故意不提供帮助者、诬陷者予以严厉处罚。这一点值得我们学习与借鉴。样本数据发现,愿意帮扶摔跤老人的人数比例为57.8%,问及如果有“好人保护法”作保障,相关比例则上升至89.7%。

第二,推责。市民对城市的公共设施、公共服务的要求愈来愈高,对公共领域的维护意识却未明显提升。举例而言,有的市民认为“购买城铁车票就应该享受干净的公共场所,即使乱扔垃圾也无妨,因为维护清洁属于环卫人员的专职”。再如,有的市民认为“如果身边出现因抢座而起的争吵事件与我无关,因为维持秩序属于城铁工作人员及志愿者的职责”等。公共领域需要公德来支撑,否则难以得到改善。

第三,自律性差。现阶段,市民的修养水平参差不齐,单靠市民自觉遵守规则与维护环境是难以实现的。少数人已经习惯于他人的监视,如有的司机在马路摄像头的监控下就会遵守交通规则,而一旦将摄像头摘除,他们就难以做到,乱闯红灯就是最典型的表现。同理,如果有熟人相伴,有的乘客就会主动给有需要者让座,相反如果独自一人则熟视无睹。不同的是,前者靠的是惩罚,后者靠的是面子。

第四,缺乏换位思考。在城铁里,大声通话者、谈话者随处可见,他们并没有顾及他人感受,更没有学会换位思考。享受舒适座椅、对身边扶靠老人视而不见者,不曾想父母或自己年老时也遭受同样对待会怎样?图一时之快的购票插队者,不曾想自己实际上是在耽误他人同样的宝贵时间?

第五,心态浮躁。市民普遍缺乏对陌生人的信任与包容意识,在公共领域过于注重自我感受,因而容易引发冲突。以调查组在城铁里的偶遇事件为例,两名男子发生争执,起因是其中一名男子在挤城铁时踩到对方,要求道歉遭拒后引发撕扯,致一人鼻孔流血,另一人脑门擦破,被地铁工作人员强行分开后仍不断谩骂对方。本为小事,如能及时道歉并相互体谅,就可以避免冲突。

(二)提升市民修养的对策建议

净化公共场所的道德风气,提高市民的修养水平,关键在于“去冷漠化”。市民之所以对“好人好事”与“坏人坏事”持冷漠态度,源于这些事情与自身利益无关。假设一名年轻小伙子在城铁里给老人让座,得不到旁人肯定或制度鼓励,甚至得不到当事人的一声“谢谢”,就会影响其助人积极性。反之,如果他在城铁里乱扔垃圾或随地吐痰,却没有受到旁人指责或制度惩罚,这就会增加其再次犯错的可能性。加上互联网的巨大影响力,市民沉迷于手机,全程不需要抬头与交流,容易陷入一种“事不关己”的真空状态,对车上循环播放“各位乘客,请您主动给老弱病残孕及带小孩的乘客让座,谢谢您的合作”等倡议听而不闻。除非影响到自身利益,如空调失去制冷功能、刷卡失败、停电、哄抢座位等,才会引发市民的共同关注与干预。因此,社会风气需要过滤与净化。

第一,崇尚统一的社会主义精神。调查发现,学历成为影响市民修养的最重要因素。这是我国文明建设滞后的侧面反映,我国 “脑体倒挂”现象导致有钱人不一定有修养,有修养的人不一定有钱。城市属于公共环境,应该受到全民一致的保护与尊重,不应该以市民学历作为态度与行为的“分水岭”。

从某种程度上而言,我国中小学的德育尚未根植于心,即德育的应用性、持续性不强。当然不能归功于大学的立德功能,而应归因于大学光阴使年轻人对先前的德育进行有效“沉淀”与 “反刍”,相反没有机会进入大学的年轻人在市场中更容易迷失自我、遗弃德育。因此,德育应该实现真正的大众化与终身化,其有效途径便是培养立德环境:一是普发立德免费读本。对市民修养的要求具体化,如乘坐扶手电梯时需靠右,不能争抢或吸烟。二是播放立德节目。借助城铁媒介,以实录、漫画、谚语等形式播放公益节目与好人好事。三是建立道德文化博物馆。实行全民免费开放与教育,鼓励不同群体之间的交流与理解,减少人们之间的疏离感并增强社会凝聚力等。

第二,推进道德的法律化。[14]市民较少为自身在公共领域的不文明言行担责,源于我国过于依赖社会舆论来维持公共秩序,对公民的强制约束力偏弱。建议设置专职部门对道德责任予以追究,实现市民修养与自身利益挂钩,如对插队者进行干预并要求其重新排队,对车厢里大声说话者进行警告或要求其下车,对乱扔垃圾、吐痰等行为者实行5元/次的罚款,从市民交通充值卡直接扣除等。以上惩处执行起来或许会有难度,然而提升市民修养是一个由被动变为主动的漫长过程。当文明言行大众化并成为市民的一种惯习时,市民的素质方能真正提高。

第三,扩充志愿者队伍。政治面貌成为影响市民修养的重要因素,因此要增加党员、团员等先进个人如教师、退休干部、大学生等在志愿者的比重,带头发挥他们在维护公共秩序方面的积极作用。志愿者需要参加统一招募与培训[15],内容包括对盗窃、斗殴、乱发广告、乞讨卖艺等行为如何规劝或阻止,对让座者如何予以表扬或发送小礼品等。志愿者还要学会分享微笑。一个微笑、一个竖拇指往往可以营造一个温暖和谐的公共氛围。

[1]杨长云:《公众的声音:美国新城市化嬗变中的市民社会与城市公共领域》,厦门大学出版社,2010年,第 34页

[2]刘云虹:《在建构公共空间中寻求政治认同——鲍曼公共空间理论的视角》,《学海》2013年第5期,第96~101页

[3]费孝通:《小城镇 大问题》,《江海学刊》1984年第1期,第6~26页

[4]李芸:《现代城市形态规划理念的转型取向》,《社会科学研究》2002年第1期,第112~116页

[5]李若建:《珠江三角洲城市化得失探讨——基于人口普查数据的分析》,《人口与经济》2014年第1期,第15~18页

[6]梁漱溟:《中国文化要义》,上海书店民国丛书影印本,1989年,第70页

[7]梁启超:《饮冰室合集》(第6册),中华书局,1989年,第18页

[8]陈健民:《文明社会应具备的25项市民修养》,《学习博览》2007 年第 1 期,第 34~35 页

[9](美)查尔斯·霍顿·库利:《人类本性与社会秩序》,包凡一 王源译,华夏出版社,1999年

[10](美)乔治·H.米德:《心灵、自我与社会》,赵月瑟译,上海译文出版社,2005年

[11]蔡元培:《中国人的修养》,中州古籍出版社,2016年

[12]李兆友 王健:《地铁与城市》,东北大学出版社,2014年

[13]朱光潜:《谈修养》,中华书局,2012 年

[14]郭忠:《道德法律化的途径、方式和表现形态》,《道德与文明》2010年第3期,第119~125页

[15]谭建光 周宏峰:《中国志愿者:从青年到全民——改革开放30年志愿服务发展分析》,《中国青年研究》2009年第1期,第76~81页

The Relationship between Citizens’Performance and Basic Self-cultivation in the Public Domain

Li Ying Yan Zimian

Urban railway is one of important public domains in the modern cities,and the railways’ culture is a mirror of the civic cultivation.The investigation of questionnaire on Beijing urban railway among 251 people shows that the influences on civic cultivation level are in turn education,political status,types of registered permanent residence,occupation types and genders.The low level of citizens’moral cultivation is mainly manifested in the following 5 aspects:their indifference,skirting responsibilities,weak self-discipline,lacking caring empathy,as well as being impetuous.In order to solve the afore-mentioned problems,efforts shall be made to bolster moral cultivation in the public places,make public moral education conducted on a life-long basis,have moral cultivation based on the rule of law,and expand the number of volunteers.

public domain,citizens’ self-cultivation,Chinese traditional virtues

中央民族大学民族学与社会学学院 北京 100081

*该标题为《重庆社会科学》编辑部改定标题,作者原标题为《城铁里的社会学:公共领域与市民修养》。