创客文化的原生动力及其功能演绎*

王 鑫 王 荣 杨光飞

创客文化的原生动力及其功能演绎*

王 鑫 王 荣 杨光飞

伴随着信息技术的崛起,在大众文化的基础上,创客文化应运而生。创客文化以创新性与个性化为内核,以技术创新的不懈追求为原生动力,以草根性的“DIY”精神为基础内容,以开放、共享为人文价值观,具有去中心化、创新和教育功能,同时也在不断冲击精英文化。就大学创新教育而言,创客文化具有推动教育模式变革、促进校园文化融合以及探索科学研究创新等积极功能。

创客文化 创新创业 经济发展新动能

创客(Maker)一词源于美国,是指一群具备特定知识含量,具有创新、实践、共享、交流意识,愿意挑战技术并将创意转变成现实的人。创客运动由创客发起,是一种融合信息技术,秉承“开放创新、探究体验”理念的运动:创客在日常生活中创造新颖的物品,并通过线上、线下的网络与他人分享创作的过程与作品;通过信息共享,创客为普通百姓提供更多的资源、功能和交互性,也吸引着更多基层大众进入创客领域。创客以自下而上的主动创造为主导,促进彼此之间的思想交流、普及创新文化、培养创新性人才,遂衍生了创客文化。近年来,Roadshow上随处可见自制的发明,手工作品和各种通过简单技术的创意——Arduino板、树莓派、Beagle Board和血多微控制器,制作出来的互动艺术装置、机器人、食物监控等作品,或激发思想,或改变生活,吸引着众多爱好者的眼球。[1]

一、创客运动:创客文化的载体

国内的创客运动同样发展迅猛。截至2015年,国内初具规模的创客空间有70余家,主要集中在北上广深等大城市,如“北京创客空间”、上海“新车间”、广州“Dimension+”、深圳“柴火创客”、成都“创客坊”、南京“嵌入之梦”。创客们通过线上技术交流、线下产品制作,积极创造新事物,既有推动分子生物学普及的开源分光光度计项目,也有推动生物支付所研发的植入芯片技术,甚至还有在众筹平台上获得巨大成功的电动滑板项目。

创客运动不仅为创客们提供了工作中心、社交中心和网络中心,而且其基于大数据、云计算等技术的广泛运用也为许多企业构建了低成本、便利化、全要素的开放式创新生态系统。[2]以创客运动为载体和基础,创客文化应运而生。一方面,创客文化影响人们的价值取向,鼓励对创新的崇拜,推动创客运动的蓬勃发展;另一方面,创客运动的深入开展,不断激发社会大众对创客文化的兴趣、传播创新的火种,进一步推动大众创新的发展。因此,创客运动培植了创客文化,创客文化推动了创客运动的发展,两者相互依存、相互作用,形成“万众创新”的局面。

创客文化和创客运动亦吸引了不少学者的关注,目前国内关于创客主题的研究主要集中在三个方面:第一,将创客视为经济创新的一种形式,如姜奇平认为,创客是高附加值、高创新性的劳动密集型产业,将引领新工业革命2.0的改革,达到制造业服务化的增值效果,提高国家竞争力与民众福利。[3]第二,将创客视为教育变革的一种形式,如万力勇、康翠萍提出,“互联网+创客教育”有利于形成高校创新创业教育新生态[4];王同聚进一步认为在创客教育的推进过程中,需要依托创客空间、创客文化、创客教师、创客课程、创客学习、创客资源和创客环境等进行相互融合与协同发展,进而构建了“ZC Space创客教育模型”,引入了“微课导学”教学模式,探索了中小学创客教育的推进策略。[5]第三,关于社会创新领域的研究,如图书馆创客与社区创客研究,借鉴国外图书馆创客空间的运营服务,探讨我国图书馆情报业引入创客空间的模式构建和策略研究[6];通过分析美国将创客行动纳入区域与社区的发展计划的背景与动力,探索社区创客运动的功能和运用。[7]上述研究是学术界对创客这一新生事物的及时回应,有一定的开拓性和启示性,但仍处于研究起步阶段,其理论深度和实践广度都有待进一步扩大。

二、创客文化的时代背景

创客文化大体是在后工业社会的历史背景下产生的。贝尔将人类历史划分为三个阶段:前工业社会、工业社会和后工业社会。他认为,后工业社会与工业社会的过渡不是一种断裂性的,而是一种辩证的演化过程,贝尔引用了富永建一的一段话来印证:“后工业社会是工业社会所展现的种种趋势的继续,而且很多发展是很久以前就已预见到的。”[8]学术界对后工业社会的起始时间仍有争议,有学者认为是20世纪80年代电子信息技术广泛应用之后,有学者则认为是在服务业取代工业占据主导地位时。但无论依据何种标准,毋庸置疑的是目前西方发达国家已经进入后工业社会,而我国正在进入后工业社会。与传统的加快经济增长目标不同,后工业社会的核心目标是追求生活质量、提高人类幸福感。创客文化正是在后工业社会这样的时代背景中应运而生,具体表现在四个方面:

第一,服务业迅速发展、市场需求旺盛、从业人口聚集,为创客文化提供主体支持。后工业社会产业变革,由工业主导转变为服务业主导,工农业劳动人口持续下降,非工农业劳动人口大量聚集。这些劳动人口除了从事传统的贸易、金融、运输、保健、娱乐、教育和管理外,以创造性劳动为主要活动;劳动与消费独立进行的行业悄然诞生并聚集大量从业人口,为创客文化的发展提供了劳动力资源。

第二,教育的普及、知识和技术在社会占据主导地位,为创客文化提供技术支持。贝尔认为,后工业社会以知识和技术的集中化与具体化为中轴原理,以科学为基础的工业是它的经济基础;人作为一种资本已经成为社会资源,技术则是社会分层的基础。[9]通过教育的普及,知识和技术不断发展,这不仅体现在深度上,亦体现在广度上:一方面,知识和技术处于社会的中心地位;另一方面,知识领域集中了越来越大的社会力量,知识阶级在后工业社会占据重要地位。此处需要强调的是,这里的知识阶级不仅是受过高等教育的知识分子,更包含积累生活经验、实践经验进行技术创新的人才。知识和技术被越来越多的普通人接触和掌握,知识不断拓展、技术创新空间不断开发,为创客文化提供了工具支持。

第三,社会创新的思想发展、领域多元化,为创客文化提供方向引导。德鲁克的社会创新是在社会各领域、各种组织中实践创新和创业精神,实施有效的管理,在解决社会问题、满足社会需求的同时促进组织和整个社会的进步。[10]社会创新理念的展开,将人的观念、经验、智能等要素组合,打破传统社会结构的资源配置,升级社会要素的功能,构建新的社会结构,实现社会发展转型。社会创新领域多元,包含制度创新、组织创新、技术创新和生活方式创新等类型。由公民推动的创客运动,其本质就是社会技术创新引导的生活方式创新和组织创新,是一种以民众为主体、跨领域多元化创新的产物。社会创新不仅是科学与技术的助推器,对创客文化也有导向作用,影响着创客文化传播的速度、广度与深度。

第四,互联网的升级进步,大众文化不断冲击精英文化,为创客文化提供了环境基础。精英文化是一种高层次的精神追求,具有精英性、学术性和引导性的特点,但传播范围有限。大众文化是群众的文化,表现为更多的平民性、通俗性和随意性,传播具有广泛性。互联网的兴起,拓展了大众文化的传播途径,体现了更高水平的文化包容度,降低了普通人参与和传播创新的难度,增加了产生创新的维度,甚至改变了创新的内涵。上述过程有时是直接的,例如网络上的信息获取和资源共享;有时是间接的,例如开启了电子商务时代,使创新产品有了市场需求。从事创造性劳动的门槛降低,进门变得容易而传播创新成果也变得更加简单:一方面许多以前容易被市场忽略的创新维度(如体验创新、关注度创新)受到关注和开发,另一方面许多从前缺乏市场需求的小众创新,也能通过网络扩大受众、占领小众市场,进而支持创新生存。这种大众文化的传播和多元文化包容的情境,为创客文化提供了成长的丰沃土壤。

总之,随着经济的发展,服务业迅速发展,从业人员聚集;知识和技术占据主导地位并为大多数人轻易掌握;信息网络的进步,精英文化不再能满足社会需求,大众文化的多元性和包容性被广泛接受,社会创新思想自由生长、创新维度不断拓展,共同推动着创客文化的产生和发展。

三、创客文化的核心理念

创客文化是时代发展和科技进步的产物,起源于欧美发达国家,并在中国逐渐壮大。创客文化属于亚文化的一种,亚文化通常植根于有独特兴趣且抱有执着信念的人群,这种文化糅合了“DIY”元素,代表了反叛、反权威、个人主义和自由思维的结合。[11]以下从创客文化的内核(创新性与个性化)、原生动力(技术创新的不懈追求)、基础内容(草根性的“DIY”精神)、人文价值观(追崇开放、共享)四个层次来探讨创客文化的核心理念。

(一)创新性与个性化

创客坚守创新、持续实践,借助科技与专业技能,融入艺术与设计元素,将创意的想法付诸行动,在这一过程中,创新精神得到充分体现。这种精神与最后是否创造出物化的制品无关,创客更享受的是创造的过程以及创新的乐趣。他们的最初目标往往是回归自然,重拾劳作的乐趣,享受创造的过程。但随着社会发展,工业社会流水生产线上生产的高度复制品,已无法满足现代社会的个性化和多样化需求,于是创客用技术和手工制作迎合了少部分人的个性需求,体现了个体与大众的不同之处,从而获得彰显自我存在的满足感和愉悦感。就像克里斯·安德森在《长尾理论》中提出的,网络时代是关注“长尾”、发挥“长尾”效益的时代。[12]“长尾”即个性化的、零散的小量需求。如今,创客的创作欲望正被这些个性化需求点燃,激发了全民创新的浪潮,而创新精神和个性化的充分发展正是创客文化的内核。

(二)技术创新的不懈追求

贝尔论证了以技术作为分析社会中轴的合理性,他认为,无论现在还是过去,技术一直是区分社会时代变化的主要力量之一,因为实行一种新的度量制或扩大我们对自然界的控制,就是技术改变了社会关系和我们观察世界的方式。[13]技术同样是创客文化的中轴:宏观上,由于互联网技术、开源软件及硬件的发展,人们自由共享包括软件、电路原理图、材料清单、设计图等专业技术,完全以开源的方式去授权使用;微观上,3D打印机、CNC雕刻机、机器人、造物系列、LittleBits、Grove系列工具和电子元件的技术发展,使有创意和想法的个体,借助互联网和新技术,能够轻松制造出产品,每一个人都可以成为生产者。对技术更新升级的不懈追求,成为创客文化的原生动力。

(三)草根性的“DIY”精神

“DIY”是起源于20世纪60年代的西方概念,本意指不依赖或不聘用专业的工匠,利用工具与材料自己动手开展家具修缮、庭院维护工作。“DIY”渐渐传播开来,扩及所有可以自己动手做的事物上,如自行维修汽车与家电产品,甚至购买零件组装个人计算机等。随着创意文化、休闲文化的兴起,“DIY”作为一种创意的自我表达途径,拓展到工作与生活的各个方面。同时,由于“DIY”不需要任何专业资质,只要有想法有动手能力就可以加入,越来越多的普通群众融入其中,体现出广泛的群众性和草根性。创客最大限度地发挥创意,把消费者与生产者的需求通过“动手做”融为一体,这就是创客文化的基础。一个典型案例是,上海“新车间”门口挂有一个意见箱,底是空的,下面就是垃圾桶,这代表对自己动手的极致追求。[14]草根性的“DIY”精神正是创客文化的基础内容。

(四)追崇开放、共享的精神

里夫金认为,互联网时代很多的边际成本趋于零,要实现一个协同共享的经济,所有人在其中既可以协同,又可以共享。[15]通过互联网传播,专业知识和生产工具走向大众化。以深圳“柴火创客空间”为例,他们通过创客圈、网络社区,共享Elekit电子焊接、Makey Makey互动设计、机械臂、Arduino小车、树莓派开发板、电子交互设计等专业知识课程,提高知识的普及和运用程度。在创客空间,他们提供包含3D打印机、数控雕刻机、超声波焊接等大型设备、手持设备、桌面设备和常用工具,并搭配使用说明和注意指南。通过知识和技术的开放、共享,一方面,任何有创意的人可以通过编程或图纸设计,配合工具操作,将想法变为产品;另一方面,通过资源开放和网络共享,创客可以将产品推向市场,实现产品的使用价值或得到经济回报。在工业社会,由于掌握知识和技术,精英往往处于社会创新的垄断地位;后工业社会,虽然单个个体的知识、技术背景不如精英,但由普通大众发起的创客运动想要改变精英垄断的局面,就需要依靠开放共享、共同协同,形成比精英文化更具有创造力、凝聚力的包容性的大众文化。因此,创客文化的使命之一,是帮助全社会培育协作分享的精神,以实现基于草根大众融合创新的愿景。[16]对开放、共享精神的追崇也成为创客文化的人文价值观。

四、创客文化的功能与大学创新教育

在“大众创业、万众创新”的号召下,近年来,创客运动在我国迅速发展。创客文化的核心理念渐渐深入人心,它使人们对传统观念、精英文化的绝对性、优先性不再那么笃定,打开了人们思维的新空间,甚至辐射到教育领域,人们尝试将创客文化的核心理念运用到大学教育中,推动教育改革。具体来说,创客文化的功能主要体现在:去中心化功能、创新功能和教育功能。

创客文化的去中心化功能是指创客文化的兴起一方面冲击了传统观念和精英文化的权威性,打破了其垄断地位;另一方面肯定了“非中心”的大众文化,追崇开放、共享,促进了多元文化包容性发展。创客文化的创新功能从宏观上分析是指在打破的过程中传统文化和精英文化并不会消失,而是在冲击的主客体之间形成对抗空间,创新在此产生;在肯定的过程中,大众文化的开放性、共享性带来结构重组,引发创新。从微观上分析,创客的持续实践,借助网络运用知识和技术,将创新意识转变为物化产品,体现创新性和个性化。创客文化的教育功能体现在将有价值的创客文化传递,提高创新教育质量;通过创客教育对创新人才培养、科学技术援助、网络平台支持等方面提供积极的引导和服务,同时开放和共享资源,以达到民众想法自由表达、创意思想充分交流、草根大众融合创新的教育引导作用。

上述内容通过对创客文化产生的时代背景、核心理念和显性功能进行系统分析,全景阐释了创客文化的现象和本质。如今,创客文化已经辐射到教育界,推动教育改革的浪潮,发挥教育功能的良性互动。2015年4月,由清华I.Center工业技术训练中心牵头,全国50余所高校、10余家企业共同发起成立创客教育基地联盟,探讨推动创客教育生态系统的构建,以在高校教育中发挥创客文化的教育功能,建立融合创客文化的教育体系。

(一)教育模式变革:知识与技术的互动生成创新

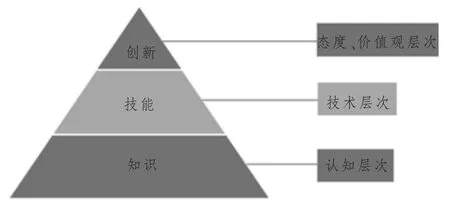

教育的过程属于认识论的范畴,以布鲁纳为代表的认知主义理论提倡教学中的 “发现学习”,认为学习者了解一般原理固然重要,但更重要的是发展态度,引导学生学会学习。[17]也就是由传统的教师主体管理性教育模式转变为学生主体自主性教育模式,这是一种不仅让学生学会知识与技术,而且学会学习与运用,培养其创新意识、创新思维和创新能力的教育模式。基于布鲁纳的教育目标分类理论和创客文化内涵,可将教育模式构建为由浅入深的认知层次,技术层次和态度、价值观层次(见图一)。

通过培训师资力量强化专业知识、引入创客实验室强化技术能力、完善创客课程教育强化创新意识,三个层次逐一推进,我们最终将创客文化融入新型教育模式,加强知识与技术的互动,提高学生创新意识和创新能力,具体措施如下:

图一 教育模式结构

第一,培训师资力量,强化创新知识学习。创客的知识领域丰富,包括科学知识(尤其是各学科的基础理论和知识)、技术知识(如3D打印机、雕刻机等工具的使用)、设计知识(如电脑编程、图纸设计等)、工程知识(如建筑结构、施工步骤等)等诸多领域,不同领域的融合就需要跨界导师或导师团队的存在。在大学创新教育中,教师起着引导作用,所以教师的知识结构、实践能力、创新思想甚至创客经历,都对教学过程有重要影响。教师在创新教育中承担着学习情境的设计者、人力资源的管理者、学习过程的调控者和实践质量的提升者等多重角色。[18]目前,能够胜任创新教育的导师人才相对匮乏,强化跨界导师或导师团队力量的培训机制有待完善。

第二,引入创客实验室,改造创新技术环境。引入创客实验室,从而加强学生动手能力,为知识和技术的结合提供连接资源,实验室提供基础工具设备(如大型设备、桌面设备、常用工具、测量设备、手持设备和常用耗材等)和创客电子套件(如电路贴纸、吸管机器人、导电墨水、积木式电子等适合教学的电子元件),注重实验室功能性和开放性规划,设置讨论体验区、开源智能硬件区、基础设计加工室、3D打印制作室、机器人加工室等,遵循学习者的差异化学习过程,强化协作和创造性地解决问题,提高学生知识运用程度和创新能力。

第三,完善创客课程教育,加强创新精神培养。根据教育模式的结构设计,在制定创客教育课程时应遵从层次性、整合性和开放性原则。具体包含科普通识类课程、技术使用类课程、软件编程类课程以及各种成品课程(如R-pi机器人课程、电子交互设计课程、造物盒子课程、树莓派卡片电脑课程等),学生在完成前三项基础课程后,可以根据兴趣爱好有目的性地选择成品课程,开展项目学习。创客课程将跨学科领域的知识有机整合起来,开拓学生视野和思路。课程教育具有开放性:一方面课程内容应立足于全球开源社区,不断更新课程内容;另一方面课程教育注重网络资源的共享性,利用网络平台共享教材、教案,使用指南、操作软件、微视频等资源,同时鼓励学生在学习或实践过程中生成个性化的个案资源,丰富教育素材。多样化的主题课程,结合体验工作坊、能力训练营、社区分享和协作等多元学习手段,提高学习趣味性和操作体验性,在“学中做,做中学”,培养学生创新精神和创新能力。

(二)校园文化融合:开放共享、以人为本

人本主义理论强调学生自我潜能的实现,通过直接经验体验进行自我选择、自我发展,进而培养独立个性、创新意识与创新能力。[19]大学生创新精神的培养不仅需要学生自主学习、参与实践、内化知识和升华技能,也需要环境的熏陶和影响。大学校园通过创建一定的文化氛围和精神环境,使生活其中的每个个体有意无意地在思想观念上与既定文化发生认同,从而实现对人的精神塑造,并能吸收、消化、辐射新思想,使学生身心获得健康的发展。[20]具体而言,可在校园文化中融入创客文化,构建开放共享、以人为本的校园文化,促进多元文化融合,最终推动创新教育发展。

第一,探索建立创客实践教学基地,注重第一课堂和第二课堂的融合。如今,在国家政策支持下,各地创客空间迅速发展,运行模式日趋完善。学校可结合地缘优势,一方面邀请创客空间的导师来校讲学,推广创客文化;另一方面可以组织学生实地参观具有代表性的创客空间,探索建立教学实践基地,让学生在真实的创客环境下亲身感受创客文化的气息,把握创客文化的内涵。

第二,开设创客文化论坛,举办创客竞赛。定期组织专业教师、创客导师和学生就创客文化或创客前沿动态开展专题讲座或沙龙,了解创客最新发展趋势,拓宽研究视野和研究深度,在师生中营造研究创客的文化氛围;定期举办创客竞赛,每届赛事设定竞赛领域主题,如可穿戴设备、智能机器人、智能装备、无人机等领域,设置创客论坛,竞赛同时鼓励交流与合作,并安排参赛作品展览和介绍,线上线下分享创客成果,推广创客文化。

第三,设立创客社团,激发学生自发参与创客热情。通过社团形式来开展创客研究,使其有更广泛的群众性和草根性。学校导师应对社团加强指导,在研究方向、研究途径等方面宏观把握,引导学生正确开展实践和调研,同时鼓励社团出版相应刊物,分享并传播研究成果,培养学生创新精神。

(三)科学研究探索:独创精神的建构

科学研究与创新教育是紧密联系的,科学研究本质就是探索未知、发现、发明和创造。建构主义认为,人们对信息的理解是通过运用已有的经验,超越所提供的信息建构而成。[21]因此,建构是对原有经验的改造和重组,学生会主动搜集和分析相关资料,在验证假设的过程中将已有知识和学习知识进行排列、重组,产生新的思考。科学研究的过程就是建构的过程,建构的过程就是创新的过程。将创客文化融入科学研究的主要形式有两种。

一是应用型科学研究。启发学生创意,引发学习兴趣;开展基本逻辑结构和电子电路知识的学习;训练学生工具使用技能和手脑协调能力,开展动手实践;进行分享演示和应用延伸。这种研究层次相对较低,适合与日常生活、学习结合,开展发明创造,如以水的科学为启发,制造出自动浇花器、天然加湿器或自动浮沉装置等。通过应用型研究,加强学生对生活与科技的观察,提高逻辑与思考反应效率。

二是项目型科学研究。创设问题情境,确定研究主题;形成学习小组,分工合作;制定项目方案,包含问题解决的设计思路;实施方案并及时调整方案设计,提高操作技能;进行成果交流和项目推广。这种研究过程相对复杂,需要团队分工与合作,适用于高技术高难度的专题研究,如以无人机、潜水球、机器人为主题的项目研究。通过项目型研究,整合各学科专业知识并反复实验,解决生活中甚至社会中的难题,同时训练学生社交与表达能力,培养分享的独创精神。在科学研究开展的过程中,教师既要严格要求、加强指导,又要尊重学生的独创精神,引导学生善于把握思维的“闪光点”,支持学生的合理化建议,并帮助他们实现设想。

五、结语

现阶段,我国创客文化的培育与推广尚缺乏理论基础和完善的模式和机制。创客文化是一种西方舶来文化,在国内的本土化过程必定任重道远,需立足中国文化场域,结合特定情境理性地吸收与融合,这也需要全社会的参与和支持。宏观层面,及时出台相应的法律法规与扶持政策,为创客运动搭建平台,营造全社会关注和体验创客文化的氛围;中观层面,各级教育部门加强创新改革、实施创新教育,为创客运动和创客文化修桥铺路,夯实基础,培养创新人才;微观层面,个人积极投身创客运动,体验创客文化,培养独立创新意识和动手操作能力。通过全社会的齐心协力、共同参与,最终形成大众创业、万众创新的新常态。

[1][11][18]刘燕:《创客文化的特质与教育改革》,《大学生研究》2016年第1期,第79~83页

[2]徐广林 林贡钦:《公众参与创新的社会网络:创客文化与创客空间》,《科学学与科学技术管理》2016年第 2期,第 11~19页

[3]姜奇平:《史诗般的创客与新工业革命》,《互联网周刊》2012年第23期,第6页

[4]万力勇 康翠萍:《互联网+创客教育:构建高校创新创业教育新生态》,《教育发展研究》2016年第7期,第59~64页

[5]王同聚:《基于“创客空间”的创客教育推进策略与实践——以“智创空间”开展中小学创客教育为例》,《中国电化教育》2016年第6期,第65~70 页

[6]宋甫等:《我国图书馆创客空间理论与实践发展综述》,《图书情报知识》2015年第6期,第28~35 页

[7]李卢一 郑燕林:《美国社区创客教育的载体——社区创客空间的发展动力、功用与应用》,《开放教育研究》2015 年第 5 期,第 41~48 页

[8][13](美)丹尼尔·贝尔:《后工业社会的来临》,高铦等译,商务印书馆,1984年,第133页

[9]严翅君:《后现代理论家关键词》,江苏人民出版社,2011年,第17页

[10]纪光欣 岳琳琳:《德鲁克社会创新思想及其价值探析》,《外国经济与管理》2012年第9期,第 1~6页

[12](美)克里斯·安德森:《长尾理论》,中信出版社,2006年

[14]王佑镁:《发现创客:新工业革命视野下的教育新生态》,《开放教育研究》2015年第5期,第49~56 页

[15](美)杰里米·里夫金:《零成本社会:一个物联网、合作共赢的经济时代》,中信出版社,2014年,第56页

[16]祝智庭:《从创客运动到创客教育:培植众创文化》,《电化教育研究》2015年第7期,第5~13页

[17][19][21]杨曼英:《创新教育导论》,湖南师范大学出版社,2009年,第15页

[20]束霞平:《论大学人文教育实施途径》,《江苏高教》2009年第 3期,第 94~95页

The Original Motive Force and Its Functional Deduction of the Creative Culture

Wang Xin Wang Rong Yang Guangfei

With the development of information technology and based on the mass culture,the Maker Culture emerges as the times require.Maker culture takes innovation and individuation as the core belief,the relentless pursuit of technological innovation as the primary driving force,the grassroots DIY spirit as the basis content,and the open-mindedness and sharing as the humanistic values.Moreover,the Maker Culture has multiple functions such as de-centering,innovation and education.Therefore,it keeps challenging the extant elite culture.In terms of universities’innovative education,the Maker Culture can help promote the transformation of education mode as well as the integration of campus culture,and inspire the exploration in the areas of scientific research and innovation.

creative culture,innovation and starting a business,new kinetic energy of economic development

南京师范大学教师教育学院 江苏南京 210097;深圳大学管理学院 广东深圳 518060;南京师范大学社会发展学院 江苏南京 201197

*该标题为《重庆社会科学》编辑部改定标题,作者原标题为《创客文化的历史、内涵及功能演绎:基于大学创新教育的探讨》。基金项目:南京师范大学教改项目“基于创客运动的研究生创业教育模式研究”(批准号:1812000002A531)。