共享发展视野的农村精准扶贫创新机制*

陈连艳

共享发展视野的农村精准扶贫创新机制*

陈连艳

在新一轮的脱贫攻坚过程中,扶贫目标的粗放、扶贫政策的欠缺、扶贫资源的有限、扶贫效益的低下、扶贫职责的模糊是以往公益组织参与农村精准扶贫的主要障碍和弊端。以政府扶贫为主导,并通过激励公益组织参与农村精准扶贫的全过程,构建以“N+贫困户”为共生关系的合作型扶贫机制,已成为农村精准扶贫的趋势。农村精准扶贫应建构以目标共融机制、良策共商机制、资源共享机制、效益共创机制、责任共担机制为主要内容的政府与公益组织合作型扶贫的共生关系。

精准扶贫 公益组织 “三农”问题

20世纪初,世界范围内的贫困与饥饿问题不断加剧,乃至成为国际社会关注的焦点和全球治理学界热议的话题。20世纪60年代,美国和日本相继提出了贫困和反贫困问题。1964年,时任美国总统林登·贝恩斯·约翰逊提出“向贫困无条件宣战”,要构建“伟大社会”的美好蓝图。1965年,从国内现实情况出发,日本先后制定了《半岛振兴法》、《山村振兴法》、《向农村地区引入工业促进法》等一系列法令制度,极大地缓解了日本国内经济产业衰退、基础设施落后、环境污染严重等社会问题。20世纪80年代,中国提出了贫困与反贫困问题。1986年,中国第一个反贫困机构——国务院贫困地区经济开发领导小组正式启动。1994年,中国制定了《国家“八七”扶贫攻坚计划》,提出的主要目标是要解决农村绝对贫困人口的基本温饱问题,到2000年底要消除中国绝对贫困的现象。[1]至此,一场声势浩大的扶贫攻坚工作在全国遍地开花、捷报频传,经过几十年的不懈努力,中国的扶贫工作取得了举世瞩目的辉煌成就。截至2004年底,中国没有解决温饱问题的农村贫困人口从1978年的2.5亿人减少到2610万人,绝对贫困发生率从30%下降到2.8%。[2]进入21世纪,由于国际和国内环境的不断变化,在新一轮扶贫开发工作中,中国农村扶贫开发工作又出现了新的问题和新的情况,但反贫困的最终目标是一脉相承的,正如康晓光教授在其著作《中国贫困与反贫困理论》中所述:“反贫困不是搞平均主义,反贫困只是要求每一个人都能获得生存和发展的最基本的条件。”[3]面对新形势和新任务,2013年,习近平总书记在湖南湘西考察时,首次提出精准扶贫的理念,随后中央就如何开展精准扶贫工作进行顶层设计,进一步促进了精准扶贫理念的落地和实施。2015年10月,在全国减贫与发展高层论坛上,习近平总书记强调,“中国扶贫攻坚工作要实施精准扶贫的方略,加大扶持力度,出台扶贫优惠政策,并坚持中国制度的优越性,鼓励社会组织参与农村精准扶贫的全过程,注重六个精准。”不可否认的是,在现阶段的国家治理语境下,精准扶贫已经成为中国农村扶贫开发工作的主导性大战略,它不但是实现全面建成小康社会的重要环节,而且是促进中国社会公平正义、改革成果共享、人们共同富裕的必经之路。

在新一轮的脱贫攻坚过程中,以政府扶贫为主导,并通过激励公益组织参与农村精准扶贫的全过程,构建以“N+贫困户”为共生关系的合作型扶贫机制,已经成为农村精准扶贫不可逆转的趋势。实践过程中,公益组织正凭借其自身的优势和资源在中国农村精准扶贫工作中扮演着重要角色,一定程度上满足了社会和市场的需求,也弥补了政府扶贫开发工作的不足。可见,公益组织参与农村精准扶贫不仅受到了中国政府的高度重视,而且取得了脱贫攻坚的实质性成果。作为国家脱贫攻坚战略的重大实践创新,公益组织参与农村精准扶贫的主要方略和模式有哪些,实践过程中还存在哪些障碍和弊端?该怎样去进一步优化和创新扶贫机制?这里试图对这些问题作出回应。

一、公益组织参与农村精准扶贫的主要方略和模式

公益组织参与中国农村贫困治理已有30多年的历史。从20世纪80年代国家正式启动有目标、有计划、有规模的农村扶贫开发工作以来,公益组织就是中国农村反贫困工作的中坚力量,其对中国农村扶贫、减贫、脱贫事业的发展作出了重要贡献。

(一)产业扶贫

发展是当代中国和世界的主题。一个国家或地区要想彻底摆脱贫困和饥饿,就必须促进该国家或地区的全面发展,一如印度著名经济学家、诺贝尔经济学奖获得者阿马蒂亚·森阐述的 “发展意味着消除贫困”[4]。产业扶贫作为由“救济式”扶贫(输血型)向“合作式”扶贫(造血型)转变的中国农村扶贫的实践创新,不但可以帮助中国贫困地区解决生存和发展问题,而且是打通脱贫攻坚战役 “最后一公里”的决胜法宝。譬如,2016年11月,在贵州威宁自治县板底乡全国第一个由企业、公益组织、地方政府共同开发的光伏发电扶贫+公益项目“南方电网母亲幸福(光伏)电站”正式竣工并网发电,并将产生的所有收益都用于当地贫困地区妇女发展生产和改善生活的支出。①《全国首个光伏扶贫+公益项目竣工并网发电》,http://www.dzwww.com/xinwen/guoneixinwen/201611/t201611 28_15203090.htm,2016-11-28。这种由公益组织参与、企业单位捐资、地方政府支持的“三方参与”产业扶贫创新模式让中国农村脱贫攻坚向前迈出了一大步。另外,近些年来,全国各地都涌现出公益组织成立合作社直接参与农村精准扶贫的过程中,按照“合作社+基地+贫困户”的产业发展模式,因地制宜地发展具有当地特色的优势产业,诸如在四川芦山县龙门乡,益众公益组织通过向社会众筹的方式累积资金,用于建设养殖需要的基础设施,并成立合作社带动古城村贫困户养殖长毛兔和肉兔,实现贫困户脱贫的夙愿;在大别山的贫困片区,也出现了社会企业出资并提供技术,公益组织参与的产业扶贫模式,根据地缘条件为该贫困地区大力发展茶叶、中药材、蚕桑、高山蔬菜等特色农副产品以及红色旅游产业,带动贫困户脱贫致富。归根结底,公益组织无论是以何种方式参与产业扶贫,它给中国农村精准扶贫所带来的贡献是无可估量的,也成为政府部门、公益组织和全体社会公民合作型扶贫有目共睹的现实叙事。

(二)“互联网+”扶贫

不平衡的地区发展和不断扩大化的贫富差距不仅制约着一个国家或地区的协调发展,还阻碍着农村精准扶贫的有序推进。在移动互联网时代,公益组织参与农村扶贫的方式越来越多,通过以微信公益筹款、微博公益拍卖、微商公益销售等多样化的形式,使得网络平台与农村扶贫的关系越来越紧密。2013年10月,第四届“中国消除贫困奖”的两个创新奖分别颁给了邓飞先生和阿里巴巴集团,邓飞先生用了不到3年的时间,利用微博、微信、公众号等互联网工具,与社会众多爱好公益的人士发起儿童安全、免费午餐、女童保护和中国农村儿童大病医保等公益项目,给农村留守儿童送去温暖和福利;阿里巴巴集团则建立了世界一流的电商服务生态体系,通过互联网平台帮助468万贫困人口实现就业,并以公益宝贝、淘宝公益网店等公益网络产品搭建人人都可参与的创新性 “互联网+公益”平台,不断推动“互联网+公益”生态体系的生成与进化①《民间组织参与扶贫:提供新型模式》,http://www.gongyishibao.com/html/yaowen/5350.html.。另外,作为国家战略的“互联网+”行动,“互联网+”平台加快了农村脱贫攻坚的步伐,开创了“互联网+特色产品”电商扶贫开发的新模式。譬如,湖南省洪江市以“公益+互联+扶助”为理念,充分调动与整合社会资源,运用“互联网+”的扶贫模式,积极挖掘黔阳冰糖橙、托口生姜、洗马红薯粉、雪峰豆腐乳等特色产品,为农民开辟了一条农产品绿色帮扶通道,打造“互联网+特色产品”的网络销售途径,推动各类社会资源向困难群众集结,帮助广大农产品种植户寻找脱贫致富新路子。②《“互联网+产业扶贫”活动今日开幕——大茶网助力洪江市开启电商扶贫新模式》,http://www.qndb.net/lyxw/810880.html.不容置疑的是,在“互联网+”的扶贫实践创新过程中,不仅可以让 “互联网+特色产品”、“互联网+直播活动+特色产品”、“互联网+领导代言+特色产品”等这样别出心裁的创意组合拳拓宽农村扶贫的渠道,还可以让农村精准扶贫工作搭上 “互联网+公益扶贫”的便车进入脱贫攻坚的 “快车道”。

(三)教育扶贫

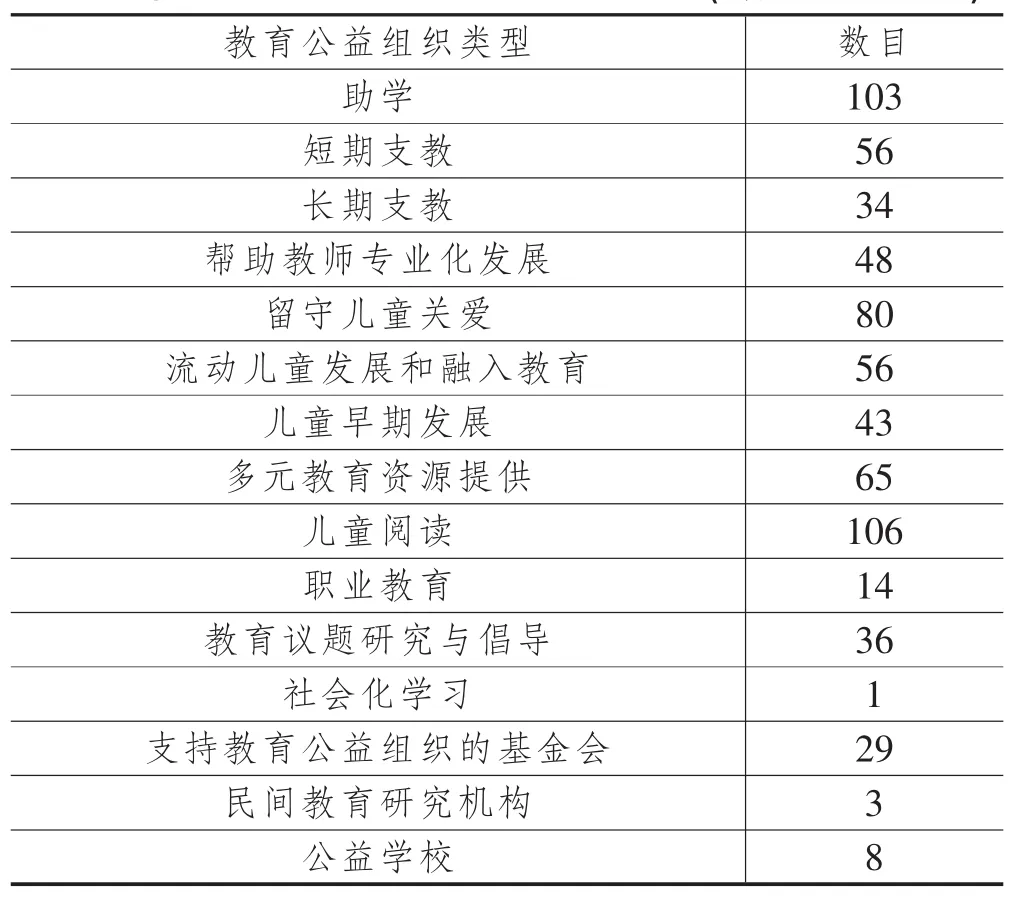

教育作为人类社会生产和生活的逻辑起点,不仅是中国脱贫攻坚战略中最根本、最直接、最有效的精准扶贫,还是中国7000多万农村贫困人口实现全面脱贫的关键环节。“‘扶贫先扶智’决定了教育扶贫的基础性地位,‘治贫先治愚’决定了教育扶贫的先导性功能,‘脱贫防返贫’决定了教育扶贫的根本性作用。”③《教育是最根本的精准扶贫》,http://news.xinhuanet.com/politics/2016-01/27/c_128674232.htm,2016-01-27。近些年,中国教育公益组织展现出蓬勃发展的势头,截至2009年,全国教育类社团(包括官方和半官方教育类组织)1.3万个,教育类民非组织(包括民办学校和教育培训机构)9.3万个;截至2013年10月,全国教育类基金会983家,其中包括100多家高校教育基金会。④数据来源:2013年第三届中国教育公益组织年会。除此之外,根据2013年第三届中国教育公益组织年会有关记载,中国教育公益组织包括长短期支教、留守儿童关爱、多元教育资源提供等多样性社会教育公益组织(见表1,下页)。譬如,汕头市聚力慈善会通过与潮州市饶平县海山镇人民政府合作开展教育帮扶活动,为贫困学生颁发助学金、学习用品和发放教育救济金,为偏远地区的孩子带去优质的教育理念和基础教育设施。①《海山镇引进社会公益组织力量参与精准扶贫工作》,http://wscz.chaozhou.gov.cn/news/detail/45243.近些年来,全国各地有关教育扶贫的 “圆梦行动”、“免费午餐”、“雨露计划”、“金凤工程”等一系列公益助学行动,在一定程度上缓解了农村贫困家庭孩子无法正常入学的燃眉之急。显而易见,中国教育公益组织参与农村教育扶贫已经深入到教育的各个领域,但尽管如此,教育扶贫仍然是农村精准扶贫迫在眉睫的重要任务。

表1 中国教育公益组织类型及数目(截至2013年)

(四)生态保护扶贫

生态保护扶贫作为一种新型农村扶贫开发理念,不仅是农村精准扶贫制度创新的理论基础,还是生态文明建设、“美丽中国”建设和“绿色发展”理念的实践逻辑。简言之,生态保护扶贫,即从“绿色发展”和“协调发展”的生态发展理念出发,社会公益组织以招募环保志愿者和购买农村劳动力的方式,农村贫困户通过捡拾垃圾、清理河道、清扫道路等体力劳动获取一定报酬,最终实现贫困户脱贫的生态保护扶贫模式。譬如,陕西省汉阴县博元公益组织自2011年成立以来,就一直关注环保公益事业,在新一轮的脱贫攻坚工作中,该公益组织出资50万元作为环保公益事业的启动基金,选聘58名贫困户组建一支“御源军”对他们进行相关环保知识的培训,并签订《垃圾清运保洁协议》,然后通过“御源军”对其各自居住地的道路、河道、湖泊等进行清理,并为每位 “御源军”支付1000元/月的工资,通过“公益+环保+贫困户”的双赢扶贫模式实现了农村困难户脱贫的目标。②《汉阴博元公益组织精准扶贫模式让贫困户拿工资脱贫》,http://specials.sxncb.com/html/2016/qybd_1013/4131.html.这种以“公益组织+环保+贫困户”的生态保护扶贫模式,既树立了农村贫困户要依靠勤劳增收脱贫的思想,又增强了农村居民生态环保的意识,还美化了农村的生态环境,加快了农村全面脱贫攻坚的步伐。

二、公益组织参与农村精准扶贫的主要障碍和弊端

自中国农村精准扶贫攻坚战的号角吹响以来,尽管公益组织参与农村精准扶贫的热情不断高涨,并通过“公益+贫困户”的产业扶贫、“互联网+”扶贫、生态保护扶贫等脱贫攻坚模式在带动中国贫困群众脱贫致富方面取得了较大的成绩,但公益组织参与农村精准扶贫仍然存在着诸多技术上的障碍和制度上的弊端。

(一)扶贫目标的粗放

公益组织参与农村精准扶贫既要全方位把控全局,还要分层次逐项进行,通过全方位把控和分层次进行以期达到农村精准扶贫的目标。所谓“全方位”,是指在帮助乡镇农村贫困人口实现脱贫致富的同时,也要帮助城市社区贫困人口实现脱贫致富,进一步缩小城乡贫富差距达到共同富裕的宏伟目标;所谓“分层次”,是指政府和公益组织要针对不同类别的贫困人口和不同项目的贫困现象分别采取相应的扶贫措施。简言之,“扶贫方式的选择,不仅要因地制宜,也要因时制宜,更要因人制宜”[5]。但尽管如此,有的时候公益组织参与农村精准扶贫的目标并不是十分“精准”,导致新兴产业扶贫项目出现“漫灌”和“扎堆”的现象,而传统的扶贫项目无人问津。譬如,在移动互联网时代,以“互联网+特色农产品”为主导的产业扶贫模式备受社会各界的推崇,然而社会特色农副产品的过剩就会导致市场的无序化竞争,不仅扰乱了市场经营的秩序,还可能导致扶贫项目的“流产”,甚至打击公益组织参与农村精准扶贫的积极性。相比而言,对于乡村道路的改善、乡村健康器械的供给、乡村文化服务中心的建设等农村基础设施项目的投入和帮扶让社会众多公益组织望而却步。可见,公益组织参与农村精准扶贫的目标还比较粗放。

(二)扶贫政策的欠缺

改革开放近40年来,伴随着市场经济不断向前发展,中国社会的发展也不断向前,单纯依靠政府作为唯一主体的“救济式”农村扶贫模式显得力不从心,社会公益组织参与农村精准扶贫的重要性日益凸显。可以说,公益组织在农村精准扶贫工作中扮演着重要的角色,但由于公益组织的规模不大、数目不多,并没有在社会上形成一定的影响力,再加上近些年来关于公益事业的负面新闻此起彼伏,以及政府扶持政策的不足导致公益组织参与农村精准扶贫并没有达到预期的整体效果。譬如,公益组织参与农村精准扶贫缺乏相应的捐资免税政策。尽管我国也制定了相应的慈善捐助税前列支的政策,但在实际操作过程中,只有中国红十字会和中国慈善总会等少数社会团体开具的免税证明才具备免税功能,而公益组织作为民间团体开具的捐赠证明很难得到政府有关部门的认可。另外,政府支持公益组织合法运作和募集社会资金的政策欠缺,公益组织注册登记较僵化,需要挂靠政府单位才能取得合法地位,这限制了公益团体和爱好公益的人士参与农村精准扶贫开发,不利于农村脱贫攻坚的实践创新。

(三)扶贫资源的有限

农村脱贫攻坚,既是一项特殊的政治任务,又是一项艰巨的经济工作,更是一项光荣的社会使命。在农村精准扶贫的实际过程中,脱贫攻坚不单纯受社会资源有限性的制约,还受政府公共部门资源有限性的制约。就贫困农村而言,在市场经济飞速运作的当代社会,随着农业的副业化、农民的兼业化、农田的荒废化,以及农民老龄化程度的日益加深,农村年轻的劳动力资源大量涌进城市,导致参与农村精准扶贫的社会劳动力资源严重缺乏;就政府部门而言,尽管政府部门在人力、财力、物力等社会资源配置中有着绝对优势,但它也存在着诸多局限性,诸如管理效率不高、资源分配不均、政策执行不强等种种原因导致农村脱贫攻坚滞后,造成扶贫资源不足;就公益组织而言,一方面受政府部门政策资源的局限,诸如鼓励性政策不明晰、支持性政策不透明、前瞻性政策不具体,公益组织在参与农村精准扶贫的实践中的热情和效率不高;另一方面受组织自身人力、财力、物力的局限,农村扶贫开发工作技术操作性不强、科技含量不高、价值效用不好。显然,扶贫队伍分散、扶贫资金短缺、扶贫物资贫乏等扶贫资源的有限性是造成农村精准扶贫资源投入分散、遗漏、重叠等问题的症结所在,有限的扶贫资源并没有得到合理的安排。譬如,易地搬迁扶贫工程由于缺乏搬迁补助资金,导致经济条件较好的贫困户搬迁了出来,而特别贫困的扶贫对象 “搬不起”。

(四)扶贫效益的低值

相较于以往的“粗放式”扶贫,精准扶贫更加注重效益,无效益或低效益的投入必然导致农村扶贫资源的浪费,深陷不可持续的境地。实践也证明了效益低值的“国贫县”脱贫攻坚的效果并不是十分理想,甚至衍生出一些新问题。可以说,公益组织参与农村精准扶贫的实践过程中,扶贫效率的低下、扶贫效益的低值现象普遍存在。譬如,公益组织对农村扶贫对象的基数不清楚,往往是由基层政府估摸推算,造成扶贫资金、扶贫物资、扶贫技术等资源要么出现“天女撒花”式的扶贫策略,要么出现“一刀切”的扶贫策略,这种高成本、低效率的参与式扶贫模式不容乐观,导致农村在“脱贫”和“返贫”之间反复徘徊,最终深陷“贫困年年有,政府年年扶”的恶性循环。除此之外,公益组织参与农村精准扶贫的制度安排也存在着诸多缺陷,“裙带”扶贫、“圈子”扶贫、“好人”扶贫等人情关系扶贫时有发生,再加上扶贫数据弄虚作假、扶贫对象针对性不强、扶贫项目粗放等低效率的扶贫观念,导致农村“走泥路”、“住危房”的贫困现象依然存在。

(五)扶贫职责的模糊

铸造公益品牌、提升公益信誉和勇担公益职责是公益组织参与农村精准扶贫实践过程中必须做到的“三件事”。然而,在农村扶贫实践中,公益组织参与农村精准扶贫的政策安排和执行主体,不仅包括政府相关职能部门,还包括工商联、妇联、共青团等部门组织,倘若缺乏有效的合作协调机制,为获取部门利益最大化就可能使得扶贫主体之间产生冲突,进而导致扶贫政策选择性执行、替代式执行,扶贫组织之间出现职责不清、推诿搪塞,甚至扯皮骂架、争功夺利等扶贫责任不清的现象。公益组织参与农村精准扶贫责任担当意识不强除了扶贫理念因循守旧、追逐私利、职责不清等主观因素外,还存在着 “等”、“靠”、“要” 等形式的 “路径依赖症”。尤其是近些年来,“公益风波”此起彼伏,再加上公益组织界定不明确被社会各界 “吐槽”,必然会造成公益组织争抢社会“好的”职责,不敢担当社会“坏的”职责,最终导致公益组织参与农村精准扶贫的公信力不足,扶贫参与者之间并不能形成“拧成一股绳,劲往一处使”的强大脱贫攻坚力量。

三、公益组织参与农村精准扶贫机制的优化和创新

在精准扶贫视角下,如何界定公益组织参与农村精准扶贫的角色定位,进一步加强公益组织参与农村精准扶贫的合作性,构建一种以“公益组织+地方政府+基地+贫困户”为 “共生圈”的合作型扶贫共生关系,优化和创新公益组织参与农村精准扶贫机制的实效性,应当作为学界理论研究和扶贫实践的新方向。

(一)目标共融机制

精准扶贫的根本实现途径是共融发展。正如习近平总书记所说,“大家共同发展才是真发展,可持续发展才是好发展”。农村脱贫攻坚实践中,破除城乡二元结构和缩小城乡贫富差距依然是中国面临的重大挑战。实践证明,单纯依靠政府单方面的脱贫攻坚力量是不够的。公益组织是脱贫攻坚的生力军,要充分发挥其在农村精准扶贫实践中的积极作用,并通过积极构建“政府+公益组织”扶贫目标共融的合作型扶贫机制。

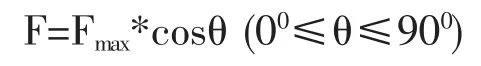

毋庸置疑,农村精准扶贫需要政府和公益组织双方的合作,其合作要建立在共同的价值目标和利益的基础之上,扶贫模式的选择不仅要十分精准,而且要根据扶贫的实际目标需要促使投入最小化与产出最大化。如图一(下页)所示,F表示公益组织参与农村精准扶贫发挥出的实际能力,Fmax表示公益组织潜在的最大能力,θ则表示公益组织扶贫目标和政府扶贫目标之间的夹角,可以用以下公式表达三者的关系:

当公益组织扶贫目标和政府扶贫目标完全一致时,θ=00,cosθ=1,F=Fmax,公益组织扶贫潜在能力得以最大发挥;当公益组织扶贫目标和政 府 扶 贫 目 标 不 一 致 时 ,θ ≥00,cosθ <1,F<Fmax,公益组织扶贫潜在能力受到限制。由此可见,政府与公益组织扶贫目标的共融具有其必然性和合理性,只要政府与公益组织扶贫合作达到最大化,农村精准扶贫的最终目标也就能实现最大化。

(二)良策共商机制

公共政策的特定导向是公益组织参与农村精准扶贫实践的重要方向。可以说,公共政策的制定必须要历经民主协商的过程,“它是一种共同性的政治协商,而非一种相互敌对性的政治协商,并且注重在多元化的社会现实背景下,通过组织社会广大公民的积极参与,就国家立法和行政决策达成共识,其关注的重点是协商与共识”[6]。很显然,公益组织参与农村精准扶贫实践离不开政策的支持,故从精准扶贫的目标导向出发,畅通公益组织与政府政策制定的协商渠道尤为关键。一方面,要充分利用“互联网+大数据”平台,通过对贫困地区进行实地调研、摸底排查及信息反馈,加强贫困户与政府、公益组织的沟通和联系,并充分听取民声、服务民生,了解贫困户精神和物质所需,进而制定符合当地实际情况的扶贫政策,放宽公益组织注册门槛,进一步扩大公益免税的范围,让公益组织参与农村精准扶贫没有“政策之忧”。另一方面,通过听证会或者专题讨论小组的形式,鼓励公益组织积极参与政府对农村精准扶贫长期和短期规划的方案起草和制定,促进农村精准扶贫规划的最优化,实现政府与公益组织合作型扶贫攻坚的共生关系。

图一 公益组织潜在能力的发挥同公益组织扶贫目标与政府扶贫目标夹角的关系

(三)资源共享机制

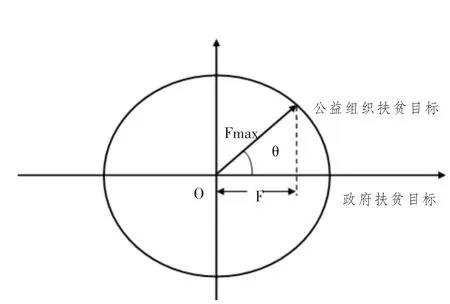

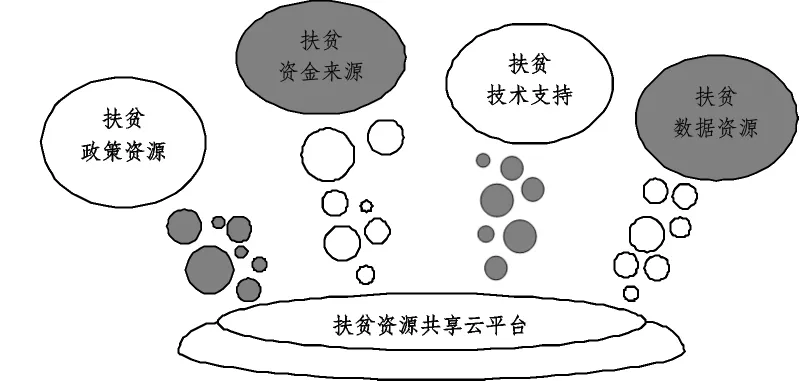

人类文明的进步与社会经济的发展,都需要与时俱进的社会规范来解决自然资源和社会资源有限与人类欲求无限之间的矛盾,解决社会贫困,共享社会资源,稳定社会秩序。从对社会稀缺资源的管理问题出发,美国著名经济学家尼可拉斯·格里高利·曼昆在其著作 《经济学原理》一书中指出:“经济学更多地关注和研究社会如何管理自己稀缺的资源。”[7]同样地,公益组织参与农村精准扶贫更加需要关注和研究如何管理扶贫资源稀缺的问题。在移动互联网时代,充分利用“互联网+”、云技术、大数据等共享平台,构建一种政府与公益组织扶贫资源共享的合作型共生关系,已经成为解决农村精准扶贫资源稀缺的必要途径。一方面,通过构建“互联网+政府+公益组织”扶贫资源共享云平台(见图二,下页),实现扶贫政策、资金、技术、数据等资源的云共享。共享扶贫资源不仅可以有效解决扶贫信息不对称、扶贫政策不明晰、扶贫数据不透明等现实问题,还可以给公益组织参与农村精准扶贫实践增添人力、财力、物力等社会资源。[8]另一方面,通过公益资源引领政府资源,公益组织可以更好地设计出参与农村精准扶贫的公益方案,以政府与公益组织合作共生的扶贫方式,解决农村精准扶贫实践中的难题,并将实施效果好的公益方案实现社会共享,为其他社会公益组织参与农村精准扶贫提供经验支持。

(四)效益共创机制

公益组织参与农村精准扶贫的成效如何,很大程度上取决于公益组织的“供给侧”是否满足扶贫对象的“需求侧”。首先,要因地制宜发展产业扶贫模式,发挥农村特色产业的优势,构建“政府+公益组织+基地+企业+贫困户”的扶贫开发新模式,使之形成“互联网+特色产业”的营销模式,并通过企业购买农村富余劳动力的方式,开展农村就业扶贫。[9]一方面,可以有效解决部分农田荒废的问题,有助于农村富余劳动力的转移和再就业;另一方面,可以通过农村土地流转或承包的方式,在给农民创造收益的同时,也给公益组织或企业带来利润,实现效益共创的合作共生关系。其次,公益组织参与农村精准扶贫实践要引入市场机制,并联合政府部门、非政府部门和社会组织等多部门一同参与扶贫开发,进一步激活农民的资产、激发贫困人口自我脱贫的内生动力,促进公益组织与市场机制、农民需要的有效对接,提高农村精准扶贫多方共创利益的效率,那么农村扶贫开发工作必然会产生“1+1>2”的扶贫效益。再次,引入中立的第三方监督机构对政府部门、非政府部门、公益组织等扶贫主体进行动态考核和监督,可以有效预防扶贫政策的滥用、扶贫资金的挪用、扶贫物资的他用。最后,要完善公益组织参与农村精准扶贫的制度,推行公益组织以“一对一”的方式参与农村扶贫项目,政府要严格把关公益扶贫项目的准入和退出,建立健全完善的收益分配机制,实现扶贫效益的共创和共享。

图二 “互联网+政府+公益组织”扶贫资源共享云平台

(五)责任共担机制

在这个风险不断上升的现代社会,任何一种合作型共生关系追求的价值都是最大化的实现利益共享和责任共担。[10]事实上,政府部门、非政府部门及公益组织参与农村精准扶贫实践中,由于社会固有的差异和不平等、掌握资源的不同,不同的部门或组织在风险应对和责任承担方面必然会产生差别,导致风险结果和责任分担上的不公平,甚至还有可能直接造成农村精准扶贫合作关系的破裂。因此,解决公益组织参与农村精准扶贫的“风险化”问题,必须从责任担当机制着手,促进不同公益组织、不同类型的农村精准扶贫政策的协调配合。一方面,要建立健全扶贫主体之间的合作与分工机制,形成一套规范化、精细化、透明化的公益组织扶贫工作程序,规范资金募集、物资受赠等行为,严格划定扶贫主体“责任线”,明确不同部门或组织的角色,并签订扶贫“责任书”,促进政府与公益组织合作型扶贫模式的规范化和制度化。另一方面,要建立独立的第三方扶贫绩效评估机制,定期对政府和公益组织扶贫的项目进行评估考核,并将评估考核结果向广大人民群众进行公示,提升公益组织参与农村精准扶贫实践的公信力。总的来说,政府部门、非政府部门、公益组织在参与农村精准扶贫实践中,要事前分清责任、事中坚守责任、事后承担责任,形成责任共识,最终达成合作型农村脱贫攻坚的集体行动。

四、结论与讨论

面对新形势与新任务,从中央政府到基层政府,新一轮农村“精准扶贫”模式的全新战略谋划,无疑是对以往农村“粗放扶贫”模式的颠覆。现阶段,中国已经全面进入脱贫攻坚的深水区,农村精准扶贫成为中国能否实现两个 “一百年奋斗目标”的关键性举措,在扶贫开发工作的实践中,公益组织参与农村精准扶贫必然是一种不可逆转的趋势。2016年9月1日,《中华人民共和国慈善法》开始正式落地施行,如何通过顶层设计进一步优化和创新公益组织参与农村精准扶贫的理论机制与实践逻辑,为脱贫攻坚“救急难”、“补短板”、“兜底线”成为学界研究的重要议题。早在400多年前,英国政府通过《济贫法》明确规定扶贫济困是政府职能的应有之义,并颁布了世界上第一部《慈善法》,号召并支持公益组织积极参与政府扶贫济困的工作。中国改革开放近40年来,基金会和慈善会等各类社会公益组织都积极参与农村扶贫开发事业,通过产业扶贫、“互联网+”扶贫、教育扶贫、生态保护扶贫等不同形式在全国各地“老少边穷”地区进行扶贫开发工作,社会上越来越多的公益组织仍在“贫苦一线”坚持不懈地开展各类公益项目和慈善活动,譬如“免费午餐”、雨露计划”、“雨润青苗”、“金凤工程”、“母亲水窖”等诸多有影响力的公益项目,并且涌现出了诸如中国扶贫基金会、中华少年儿童慈善救助基金会、中华社会救助基金会等一批具有国际影响力的专业型扶贫公益组织。尽管如此,在政府和公益组织合作型扶贫实践中,依然存在着诸如扶贫目标粗放、扶贫政策欠缺、扶贫资源有限、扶贫效益低值、扶贫职责模糊等一系列现实困境和阻力。

研究表明,根据合作共生理论,农村精准扶贫需要构建“政府+公益组织+贫困户”合作型扶贫模式。一方面,要大刀阔斧地实现基层政府简政放权,将必要的权力下放给公益组织,打破公益组织注册登记的政策壁垒,并积极培育和发展公益组织;另一方面,要充分发挥公益组织专业性强、灵活度大、操作性好、参与度广、延续性高等特征,加强政府与公益组织在农村精准扶贫实践中的优势互补,实现“输血”扶贫向“造血”扶贫的转变。[11]不可否认的是,公益组织扶贫的“供给侧”必须要与农村贫困人口的“需求侧”相对应,不仅要充分发挥“N+贫困户”合作型共生扶贫模式,还要完善以“双抓”(抓“政府+公益组织+贫困户”的共生型扶贫建设、抓“互联网+产业+贫困户”的合作型扶贫建设)、“双建”(建“公益组织+基地+贫困户”共生型互助社、建“公益组织+基地+产业”专业型合作社)、“双激”(激活公益组织活力、激活公益扶贫资金)为主要内容的农村精准扶贫方法,形成“政府+公益组织+贫困户”目标共融、良策共商、资源共享、效益共创、责任共担的共生机制,并通过多方力量的通力合作,产生强大的扶贫开发合力,打通精准扶贫“最后一公里”,走好精准扶贫“最后一步路”。

[1]刘斌 单大伟:《中国扶贫》,中国工人出版社,1999年,第15页

[2]王国良:《中国扶贫政策:趋势与挑战》,社会科学文献出版社,2005年,第2页

[3]康晓光:《中国贫困与反贫困理论》,广西人民出版社,1995年,第16页

[4](印)阿马蒂亚·森:《以自由看待发展》,任赜于真译,中国人民大学出版社,2013年,第15页

[5]中国发展研究基金会:《在发展中消除贫困:中国发展报告·2007》,中国发展出版社,2007年,第15页

[6]罗敏:《协商民主:我国新型城镇治理能力现代化研究》,《社会工作与管理》2016年第2期,第 61~69页

[7](美)尼可拉斯·格里高利·曼昆:《经济学原理》(上册),机械工业出版社,2003年,第 4页

[8]孙飞宇 杨善华 张雨晴:《镶嵌式公益扶贫模式与反思——对K基金会扶贫模式的个案研究》,《学术论坛》2016 年第 2 期,第 90~97 页

[9]孔祥利 邓国胜:《公益慈善组织参与扶贫:制度困境与发展建议——基于广东省的实证研究》,《新视野》2013 年第 1 期,第 72~76 页

[10]廖建军:《公益慈善参与扶贫:成效、问题和对策——以广东省为例》,《理论探索》2014年第 3期,第 99~103页

[11]叶先宝 林加扬:《公益创业扶贫:理念、困境和发展思路》,《长春大学学报》2012年第9期,第 1058~1063页

Innovative Mechanism of Rural Precise Out-of-poverty from the Perspective of Shared Development

Chen Lianyan

In the new round of poverty alleviation,the poverty alleviation goal is extensive,the poverty alleviation policy lacks,the poverty alleviation resource is limited,the poverty alleviation benefit low value,the poverty alleviation responsibility blur is the past public welfare organization participation rural poverty alleviation main obstacle and the malpractice.It is the trend of poverty alleviation in rural areas,which is dominated by government poverty alleviation and through the whole process of participating in rural poverty alleviation by stimulating public welfare organizations to construct cooperative poverty alleviation mechanism with “N+poor households” as symbiosis.Rural poverty alleviation should construct a symbiotic relationship between government and nonprofit cooperative poverty alleviation,with the goal of communion mechanism,good governance mechanism,resource sharing mechanism,benefit sharing mechanism and responsibility sharing mechanism as the main content.

precise out-of-poverty,commonweal organization,issues concerning “agriculture,countryside and farmers”

广西师范大学政治与公共管理学院 广西桂林 541006

*该标题为《重庆社会科学》编辑部改定标题,作者原标题为《合作与共生:公益组织参与农村精准扶贫创新机制探究》。基金项目:广西壮族自治区研究生教育创新计划项目“公益组织参与农村精准扶贫中的合作型扶贫机制研究”(批准号:XYCSW2017006)。