扩展循证矫正模式:循证矫正在中国的处境化理解和应用

郭伟和

扩展循证矫正模式:循证矫正在中国的处境化理解和应用

郭伟和

西方循证矫正通过实证研究,发现了八大再犯风险因素,并且提出了具体的再犯风险评估工具和干预策略。但是西方循证矫正局限在实证主义范式下,仅仅侧重认知行为策略技巧的训练和应用,以满足“RNR”原则。通过一个实验项目,我们发现,在中国社区矫正处境下运用循证矫正模式,面对案主复杂而动态的家庭和社区环境,以及案主提出的实质性干预建议的要求,社会工作者超越了实证主义范式,从批判诠释主义出发,通过扩展个案方法,运用更加综合性评估和干预方法,有效地恢复了案主的社会关系和社会生活,而不是简单地控制再犯风险。

循证矫正再犯风险 社会恢复 处境化实践

社区矫正已经走过了十几年探索,全面推行开来。人们对社区矫正工作也有了更高的期待,不再是简单地管得住、不脱管、不重犯,而是如何真正帮助社区服刑人员改变社会认知和行为模式,达到恢复社会关系,重建社会生活的效果。社区矫正这一新的功能定位,需要通过严谨、扎实的科学研究,来确保各种工作手段和方法的创新能够符合目标要求,而不是仅仅靠各种口号或者经验来自我吹嘘工作成效。为此,我国司法行政领域也在倡导“循证矫正”工作模式(evidence-based correction)①司法部副部长张苏军在美国学习回来后,2012年2月推动司法部预防犯罪研究所在国内司法系统开展循证矫治的专项课题研究,并且成立了循证矫正研究与实践科研项目领导小组,在2013年选择了9个监狱进行首批试点,探索监狱系统的循证矫治。但是,目前还没有开展社区矫正领域的循证矫正科研实践。。然而,“循证矫正”的内涵和科学背景是什么?如何在中国处境下运用科学有效的矫正证据?这些问题需要进一步的讨论和实验。本文结合一个实践案例,对此进行讨论和分析。

一、北美“循证矫正”的发展趋势及其局限性

“循证矫正”其实是20世纪90年代西方国家在广义的临床实践领域(clinical practice)①广义的临床实践领域包括临床医学、临床精神病学、临床心理学、临床社会工作、临床司法矫正等领域,这些领域都要处理个人以及群体的身体、心理、行为、社会关系等问题。对实务工作有效性(effectiveness)的诉求下,推广到矫正领域后的新概念。它要求司法矫正工作要建立在实证科学的研究基础上,根据以往研究的有效证据,来选择矫正手段,并且在实践中开展科学研究,积累新的证据,指导以后的司法矫正工作。正如美国辛辛那提大学刑事司法学院爱德华·莱特萨(Edward J.Latessa)教授所言,循证矫正主要服务于三个目的:一个是基于证据的决策,二是用于指导实践过程,选择有效的工具和治疗手段,三是关注具体的应用方法问题②参见莱特萨教授2014年1月份在中国政法大学社会学院有关“循证矫正”的演讲。。具体来言,刑事司法领域对循证矫正的研究,主要围绕着再犯风险这个核心指标,来检验有效矫正的核心因素。已经形成的一个基本共识是,犯罪矫正要服从“RNR”原则。所谓“RNR”原则是加拿大犯罪矫正专家唐纳德A.安德鲁斯(Donald A.Andrews)、詹姆斯·邦德(James Bonta)和霍奇(Robert D.Hoge)等人,经过对多个犯罪矫正研究的荟萃分析(meta-analysis)发现的有效矫正的三个重要原则,分别是——风险(risk)、需求(needs)和回应性(responsivity),简称“RNR”原则(Andrews,D.A.amp;Bonta,J.amp;Hoge,R.D.,1990)。在此基础上,他们开发出了世界范围内广泛采用的犯罪风险评估和个案管理的工具——LS/CMI(Level of Service/Case Management Inventory),当中包括八大类再犯风险要素,分别是反社会行为的历史、反社会人格模式、反社会认知、反社会交往关系、家庭或婚姻关系、学校和工作状况、休闲娱乐、药物依赖等(Andrews,D.A.amp;Bonta J.,1990)。而且,他们的研究基本上否定了精神病或一般的心理问题和再犯风险的统计相关性(Andrews,D.A.,2006),强调应该重点关注上述八大因素。经过犯罪心理学家的不懈努力,终于回应了20世纪70年代社会学家马丁森(R.Martinson)对罪犯进行恢复性矫正项目的质疑声音和呼吁再次囚禁惩罚罪犯的声音(R.Martinson,1974),也重新复兴了恢复性矫正项目相对于惩罚性措施对于犯罪矫正的积极作用。

我们发现,北美循证矫正运动提出的八大再犯风险因素基本上分为罪犯的心理人格和成长环境两大类,这些经过实证研究检验过的关键再犯风险因素,其实都是社会工作专业所关注的核心要素,符合社会工作专业传统的“人在环境”中的核心概念(Johnson,L.C,1998)。社会工作专业和恢复性矫正的有效因素的亲和关系并不是偶然的,而是取决于背后的理论基础的一致性。恢复性矫正项目的理论基础为一般人格理论和社会学习理论(General Personality and Cognitive Social Learning)(Andrews D.A.amp;Bonta,J.,2010),这也正是社会工作的人类行为与社会环境理论中的核心理论。二者都认为,人们的行为模式主要是在特定社会环境下通过模仿、强化和定性,逐渐习得的结果。犯罪行为只是一类违反社会法律规范的偏差行为,并不一定是严重的变态人格或精神疾病导致的。当然,我们不排除变态人格和精神病人也可能在特定的环境下习得了上述八大犯罪风险因素,但是在控制了上述八大风险因素之后,他们并不比其他人有更高的犯罪风险。这再次说明,就再犯风险控制来言,围绕着罪犯的社会生活环境采取的恢复性干预措施(其实正是社会工作擅长的干预领域)要强于精神病治疗项目,当然更好于监禁惩罚项目的效果。加拿大关于社区矫正效果的评估也证实,如果缓刑官和矫正对象之间能够较好地坚持“RNR”这些原则,那么矫正效果就会大大提高(Andrews,2010)。

然而,以再犯风险控制为中心的基于实证研究证据的恢复性矫正项目,在北美的实际运用主要是强调策略技巧培训和深度督导,而不是真正改变罪犯的社会关系和社会环境。比如在加拿大发展出来的社区矫正项目——社区督导的策略训练创新项目(Strategic Training Initiative of Community Supervision),关注的都是训练缓刑官和矫正对象围绕着犯罪认知和态度,如何建立温暖的矫正关系、改变犯罪认知和态度、示范亲社会行为、结构化的强化手段以及增强罪犯的问题解决能力等策略技术(Guy Bourgonamp;James Bontaamp;Tanya Rugge.ect,2009),而不是如何恢复社会关系,利用社区环境资源,真正恢复社区服刑犯人的亲社会生活模式。

尽管这些以策略性认知行为改变技巧训练为中心的矫正项目被证明,相比较那些没有训练的一般性社区督导项目要更加有效,但是,我们不知道,如果和真正改变人与社会环境的互动模式相比,是否后者的效果会更好?事实上已经有人对基于RNR原则提出的八大风险因素中的动态因素提出了质疑,认为所谓的动态因素仍然是基于一种跨情景的研究得出的因果关系,但是并不一定在具体的个案中就会一定发生因果效应(Bairdamp;Christopher,2012)。同样,也有人指出基于再犯风险控制的有效证据通常忽视了罪犯的个人及其家庭社区的优势,主张采取优势为本的家庭焦点的干预策略(Shapiroamp;Carol,2012)。基于上述有关“循证矫正”的正反两面的观点和证据,我们试图对“循证矫正”的理论基础及其实践要素进行深入分析,并结合中国社区矫正的一个实验案例来讨论,如何把实证研究检验的犯罪风险要素放回家庭和社区环境,在一个扩展和动态的实践过程,实现犯罪风险的转换。

二、对“循证实践”理解的不同流派

循证矫正是源于广义临床实践专业追求专业有效性的背景下产生的。但是关于专业有效性的界定和实现途径,其实在各种临床实践学科一直存在着较大争议。大致来说,这个争论背后涉及到三种社会科学认识论范式:实证主义认识论、诠释主义认识论和批判学派认识论。

沿着实证主义认识论,专业有效性最初被界定为需要通过客观的指标体系进行测量的一些改善效果,而对于临床实践学科来言,这些可以测量的改善效果无非是三个维度:一个是生理特征;另一个是认知态度特征;第三个是情绪和行为特征。对应的,医学和心理学就发展出各种测量生理、认知态度、情绪和行为模式的量表,来客观准确地测量这些变化。循证实践,不管是在医学、犯罪学、还是临床心理学、以及社会工作,大部分都是沿着这个实证主义思路,来追寻客观的证据,并据此进行决策和设计实践项目。这派认为,循证实践的证据,根据研究方法的严谨性,存在一个从高到低的排序,分别是随机分配的临床实验法(Randomized clinical trial),到准实验法,再到单个案评估,以及随意的案例报告(Rubinamp;Allenamp;Earl Babbie,2008)。然而,并不是所有人都同意实证主义认识论下的循证实践的理解。

诠释主义认为,个人的行为取决于个人所理解的社会环境的文化模式,个人和社会环境的文化模式之间的循环演绎理解,影响着个人的行为选择。一般情况下,人们可以通过交流,实现对文化意义的融合性理解,进而达到社会互动,实现社会和谐,除非这个人有严重精神疾病,不能正常交流。依据诠释主义,临床实践的证据并不能通过客观的量表测量来衡量效果,而是通过参与式观察和访谈,来获得有关行为背后的意义理解。所以,循证实践的证据效果就不是通过严格的随机分配的实验法来获得,而是通过对个案的深度对话和参与式观察,来理解当事人行为改变背后的意义体系发生的变化(Humphries B,2003)。

批判诠释主义进一步认为,文化意义对个人行为的影响,不是一种单向的文化塑造过程,而是个人在社会交往中负载着一件脱不掉的道德肤色,发生相互批判和反思的连续实践过程。我们不能假装价值中立,进入他人的意义世界,来描绘和呈现他人的意义体系,而是彼此价值负载着进行道德评判和交往,形成临时的实践效果。临床实践也不例外,各种实践人员在和自己的案主进行评估和干预时,不是沿着价值中立的立场,进行科学评估和干预,而是对彼此的道德判断进行澄清和批判的过程(Clark.C ,2006)。

在临床心理学和临床社会工作界激烈争论的循证实践的不同流派,显然对犯罪矫正领域没有产生太大的影响。犯罪矫正领域对循证实践的理解仍然局限在实证主义范畴,单纯地追求可量化测量的一些指标。这样做,一方面简化了社会关系和社会环境的复杂性,另一方面也简化了关于罪犯行为发生改变的具体过程分析。所以,我们需要扩展现有的循证矫正的思路,把更加广泛而复杂的社会互动过程纳入评估和干预的视野,同时采纳更加实践导向的批判反思性行动研究策略,来寻求中国处境下的循证矫正框架和模式。

三、循证矫正在中国社区矫正领域的处境化运用——扩展临床个案模式

为了检验“循证矫正”在我国社区矫正中的运用效果,我们并没有采取实证主义的范式,通过随机分配的临床试验法来进行研究,而是采取了一种批判反思导向的行动研究策略,来观察和反思国际上广泛检验有效的再犯风险要素如何结合进中国的社区矫正环境,实现真正的罪犯行为模式的改变。本研究以2012年北京大兴区司法局开展的社区矫正实验项目为样本。该项目是基于对中国社区矫正的既有经验的批评性总结,以及广泛借鉴了西方“循证矫正”模式、可持续家庭生计评估框架等知识,形成的一种更加侧重家庭关系以及社会关系恢复的扩展临床干预模式,而不是如北美的循证矫正项目只侧重于对矫正人员工作技巧的策略性训练和督导(郭伟和、梁瑜冰,2013)。我们的评估工具包括如下15个:1.个案社会历史评估表;2.个人生命史曲线、生命树;3.情绪管理量表;4.认知行为模式量表;5.生计困难成因和改变策略分析;6.家庭代际关系图;7.家庭结构图;8.家庭生态系统图;9.家庭沟通模式;10.信息和帮助来源分析;11.社区资源分布图;12.家庭收入来源分析工具;13.家庭日常活动分析;14.家庭资产(社区资源)的控制分析;15.影响个人和家庭发展的相关制度分析①限于篇幅,这里无法详细列出15个工具的具体内容。。这些评估内容包括个人生命史、家庭环境、社区环境和制度分析,远远超过了西方矫正评估工具的再犯风险因素,当然也吸纳了他们研究证明有效的罪犯动因性需求因素,力图从一个更加立体多面的评估结构来评估案主的犯罪行为模式和改变的可能性。特别强调如下评估原则:第一要以当事人的积极参与和表达为原则,而不是由工作员独自进行调查和判断;第二要兼顾当事人的个人风险、需要以及其生活处境的影响和互动,从而平衡好个人和社会的关系;第三要兼顾当事人的风险、需要和问题,以及动机、优势、能力和资源,体现当事人及其生活环境的抗逆力;第四要体现人生发展周期的观点,动态考虑当事人的人生经验、现实状况和发展趋势;第五要以合理判断为归属,对资料进行收集、分类、分析和判断,从而提供权益性的行动指南;第六要综合使用多种方法,从而保证信息的多元、相互支持和一致性;第七要根据时间的推移,对资料进行补充和更新,从而做出动态调整。

(一)基于高再犯风险因素的个案认知行为治疗

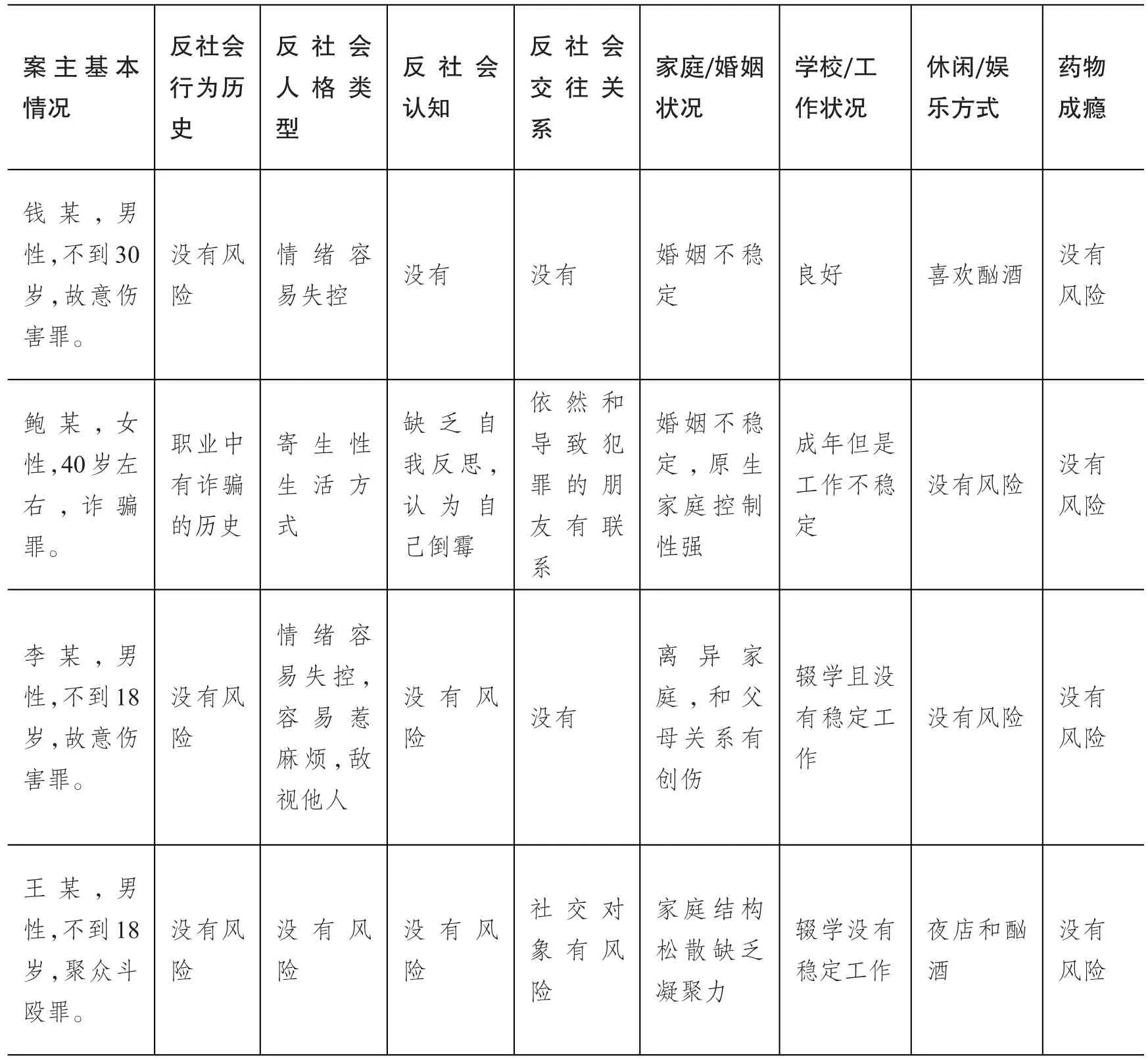

根据LS/CMI的八大风险因素,经过初步的评估,笔者发现六个个案中的四个个案有一定的再犯风险,需要跟进。其他两个则属于比较低风险的个案,按照RNR原则不需要深入干预。需要系统干预的四个个案基本信息和再犯风险因素分别如表1所列:

表1 个案基本信息和再犯风险因素分别

基于上述风险因素评估,项目组起初也是围绕着再犯风险因素,采取深度认知行为干预模式对四个案例进行干预。在建立初步的信任关系之后,分别对四个案主提供了一个评估反馈报告,并就评估报告中所列出来的风险因素进行了密集的认知行为疗法干预。项目组每周都和四个个案进行会谈,提示他们注意上述高风险的再犯因素,并提出肯定的建议,示范出来如何改变。然而在进行个案干预时,项目组分别在四个个案中都遭遇了一些麻烦。

钱某表面上对项目组的评估报告所列的风险因素都很认同,也很配合认知治疗,认识到自己的情绪管理能力较弱,愿意做出改变。但是当他喝醉的时候,就失去理智,并对平时辅导内容表示不信任。而导致他酗酒的原因则是他的婚姻关系。他妻子虽然比他小5、6岁,但是却通过离家出走的方式来惩罚他,并随时通过零星的旅馆约会来控制他的钱财。钱某的情绪失控主要是无法解决他的糟糕的婚姻关系。这样,认知行为疗法就无法有效发挥作用。

鲍某更是一个应付高手。之前的社区矫正官就提醒项目组鲍某是油盐不进,当面和你说得很好,但是背后就是不执行。项目组开始并不接受矫正官的这个说法,认为这是矫正官对矫正对象的偏见。但是,随着项目组和鲍某的接触深入,也发现在个案会谈中,鲍某可以和项目人员发生极好的共情,表达她的委屈和困境,可是当项目组提出要去她父母家访问了解情况时,鲍某就找各种理由拖延和拒绝。在这种情况下,和鲍某的个案工作就停留在倾诉和共情层面,无法深入下去。

李某则是一直对项目组的介入表示敌意,每次会谈就像挤牙膏一样,问一句说一句。经过家访,得知项目人员了解了他的父母离异情况之后,更是表示愤怒,拒绝和项目人员谈论父母离异的事情。而且,项目人员发现到现在为止,他父亲及其爷爷奶奶都对他母亲当年的离异认作是背叛,不能原谅。而他从小跟着爷爷奶奶长大,自然吸收了很多父亲和爷爷奶奶对母亲的不满情绪。但是,项目人员的观察却发现李某的母亲对李某非常关爱,母子在一起时并无敌对。是父辈的恩怨在李某的幼小心理上留下了冲突的情感,进而导致他敌对外界谈论他的父母关系,也容易情绪失控。实际上,导致他犯罪的原因就是因为学校里有人谈论他父母离异的事情,导致他愤怒地不顾一切打伤同学。所以,项目组试图采取认知行为疗法来对他进行辅导,但尝试几次都遭到他情绪激烈地敌视,根本无法进行下去。

王某在表面上一直是个很乖的孩子,不管是项目人员说什么都能够接受并积极配合。但是根据社区矫正警官的说法,王某的作息时间比较混乱,经常和朋友在夜店里唱歌喝酒,白天睡觉。他的配合是父母告诉他希望我们对他有好印象,将来可以封存案底,不影响他的以后人生发展,而不是真心改变自己的生活方式。后来,项目人员通过家访发现,王某的父母基本上是各自忙各自的事情,父亲忙着在外面应酬生意,母亲则忙着和朋友打麻将。王某从小就是在爷爷奶奶家长大,和父亲感情不深,喜欢交社会大哥。所以,改变王某的社交和休闲娱乐方式,单靠认知行为疗法也很难改变。

(二)由认知行为疗法转为家庭/婚姻关系的调整

发现了上述问题之后,项目人员就调整了干预策略,由针对个人的密集认知行为治疗,转为针对他们的家庭/婚姻模式和社会交往方式的干预。针对钱某的婚姻问题,项目人员试图联系他的妻子进行婚姻辅导。但是通过几次联系和说明目的,钱某的妻子坚决拒绝辅导,并表示要坚决离婚。当这个意见被反馈给钱某时,钱某的情绪马上陷入了失控,找朋友酗酒发泄不满。钱某表示就喜欢妻子小苏,不能离开她。项目人员试图就此问题,再次给钱某进行深度的认知情绪辅导。但是,钱某虽然理智上可以接受,可是行为上就是不能控制自己的情绪。于是,项目人员又进一步分析钱某的精神结构,试图寻找潜意识中的某种情结。经过个案生命历史的梳理,项目组发现钱某的早期生活中存在一些亲子关系的纠结。钱某的母亲从小对他缺少关爱,总是采取呵斥和责备的方式来管教孩子。钱某从小由爷爷奶奶带大。所以钱某和母亲的关系是一种矛盾的心态,一方面在理智上爱自己的母亲,但是在情绪上却惧怕和疏远自己的母亲。这种原生亲子关系的疏离导致钱某缺乏安全感,进而投射到后来的婚姻关系中。他对妻子小苏既讨好但又有警觉,不能自然亲密地相处。而他妻子也是一个小姑娘,需要撒娇和保护,对他这种不稳定、不安全的亲密行为非常不满,所以要逃离家庭。项目人员把这个精神分析结果告诉钱某,希望他意识到自己的心理模式,并试图改变。钱某同意做出改变,但是他的妻子却表示不想和他尝试了,就想离婚。这再次导致项目组的干预陷入了僵局。

鲍某的案例则没有任何突破的口径。她总是给项目人员说,她的母亲身体不好,她哥哥警告她不要让项目人员去干扰她母亲。而她则委屈地说,她也不满意她哥哥和母亲对她的控制,但是她因为没有工作,要靠她母亲和哥哥帮忙照顾她,才能解决生活问题,所以又不敢得罪哥哥,只能听哥哥的。这样,项目人员就不能贸然登门去做家访,只能根据她的一面之词来给她做工作。她目前和她丈夫处在分居状态,自从她被捕之后,丈夫就离家到陕西去了,她儿子被送到她娘家由姥姥和舅舅照顾。等她进入社区矫正之后,她哥哥帮助她安置下来,接济她的生活,但是同时警告她不要再做任何事情,就老老实实待在家里。而她自己不愿意待在家里吃闲饭,愿意做点什么,并接回儿子一起生活。项目组就只能根据她说的一面之词,支持她的立场,鼓励她做些力所能及的工作,学会独立自主,并和儿子建立正常的亲密关系,不要再让儿子夹在母亲和姥姥中间,做两边的信息传递者,左右为难,以免影响儿子的个性。她对项目人员这些建议也都认可。而且她提出,儿子现在中三,在学校已经有些行为问题,容易和别人发生冲突,所以她非常同意我们的观点,但是她同样非常警惕地拒绝项目人员会见她儿子。表面上,她对项目人员的建议都认可,但是实际上,她很好地控制着她的生活世界,不让项目人员进去接触任何人。这样,项目人员就难以知道是否真的影响到她的社会关系和沟通方式。

面对李某个人的抵触,项目人员只能通过接触他的父母和爷爷奶奶来进行社会关系的干预。项目组发现,他的父亲和爷爷奶奶仍然对他母亲当年的背叛充满愤怒和不满,所以当项目人员提出为了孩子着想是否可以缓和与孩子的母亲的关系时,遭到他们的一口拒绝。但是李某的父亲和爷爷奶奶并不反对项目人员去做他母亲的工作。于是项目组就把工作重点转移到李某的母亲身上。幸运的是,李某的母亲是个既精明能干又通情达理的女人。她有自己新的家庭和事业,婚姻幸福、事业有成,而且对项目组的帮助欣然应允。她积极配合项目组的工作,她也觉得当年自己离开那个家庭确实对孩子造成很大的心理伤害,愿意尽一切努力来弥补对孩子的伤害。项目人员就鼓励她要多和李某在一起聚会,约孩子一起吃饭聊天,关心孩子下一步的生活和职业发展。慢慢地,李某的母亲和李某的关系在改善,虽然父母亲之间的缓和不太可能,李某逐渐接受了这个事实,在母亲的帮助下,李某和自己的女朋友一起开了一家烧烤店,开启了自己的新的生活。

王某的阳奉阴违也使项目组转为关注他的混乱日常生活结构的家庭模式。项目组发现也是因为原生家庭结构和沟通模式导致王某自己的生活模式是没有规则和掌控的。首先,他父母之间的关系就是比较松散的。在进行家访时,项目人员发现王某远远地坐在一边听项目人员和他父母的谈话,而他的父母也是各人坐在一个方向。整个谈话主要由他母亲来主导,他父亲像一个局外人,只是不时地插入回应几句。而且,项目人员了解到,他父亲平时并不参与家里的事务,而是主要忙自己的生意,家里的事情由母亲做主。母亲忙完自己的家务,就出去找朋友打麻将,也不在家里待。所以,王某也很少和父母有沟通,喜欢在外边找朋友聊天到歌厅唱歌。王某的犯罪就是因为学校里和同学斗气,在社会上约几个大哥和另一帮同学打架,结果把对方打伤了。王某并没有反社会的历史和性格,他只是错误地认为别人欺负自己,自己找大哥帮忙出口气而已。现在王某也认识到了自己的错误,担心影响自己以后的发展,所以非常老实地配合司法所的矫正工作。但是,因为缺乏家庭凝聚力和亲和力,所以王某依然喜欢出去和朋友一起到夜店K歌。项目组把这个家庭关系对孩子的态度行为的影响关系剖析出来之后,就给王某的父母做工作。他父母同意了项目组的分析,问应该怎么办?项目组就建议他们以后多增加家庭聚会活动,每周一起打打羽毛球、定期出去郊游、一起约朋友聚会,增加家庭的凝聚力,让孩子感觉到家的温暖,减少和朋友到夜店聚会的频率。

(三)由家庭/婚姻关系调整到生活事件机会的把握

经过项目人员对四个个案的家庭/婚姻关系的干预,李某和王某的家庭关系和生活方式都有明显的改变,鲍某自己也有所改变。他们的父母亲意识到孩子行为和父母的关系以及沟通方式有关系之后,就积极调整他们的关系和沟通方式。李某的父母是离异的,不可能恢复原来的亲密关系,但是李某的母亲却和孩子把当年离异的事情做了心平气和的沟通,李某在表达了愤怒之后,就逐渐接受了母亲的离开,并接受母亲的帮助,和女朋友开了个烧烤店,逐渐恢复了自己的社会生活。而王某的父母意识到孩子之所以老是往外跑,喜欢夜店,生活没有规则,很大程度上是父母双方缺乏对孩子的关爱和温暖之后,也答应以后要多和孩子一起交往。而且王某的父母在态度上都很关心孩子,特别担心这次犯罪影响孩子的未来发展,所以积极配合矫正人员的建议,愿意积极发生改变。鲍某虽然不让项目人员接触她的家人,但是每次辅导会谈时,都积极倾听项目人员的分析,并且认识到自己作为成年人不能老是依靠娘家的保护和控制,想要自己承担教育孩子的责任。而且鲍某也在项目组的建议下,开始和她母亲沟通,让儿子回到自己家里住,自己给儿子做饭,照顾儿子,缓和母子关系。项目组也一再提醒鲍某,独立生活、负担责任,不能再和传销团伙接触,不要再陷入诈骗网络,要切断原来的交往群体,开始做些独立的事情,或者找份工作。鲍某都接受了的建议,并且找到了一份工作,开始了新生活。

但是,钱某的婚姻和生活却陷入麻烦,没有出现明显改变,原因是钱某的妻子坚决拒绝婚姻调节,明确提出要离婚。然而,钱某的妻子又不时通过旅馆约会来骗取钱某的钱财,让钱某觉得还有希望关系复合。项目组对这种自相矛盾的情感关系也深感疑惑,为什么口口声声要离婚的妻子还要和丈夫在旅馆约会呢?但是,经过项目人员亲自打电话确认,钱某的妻子态度非常坚决,就是要离婚。项目人员把这个信息反馈给钱某,钱某马上就陷入了情绪崩溃,找朋友酗酒,醉酒之后就给项目人员打电话,抱怨为什么不能帮他劝回来自己的妻子?这让社工也陷入伦理困境,到底该不该顺应案主的要求,帮助他去劝说他妻子回家呢?按照案主自决的原则,这应该是案主自己选择,社工不应该给具体意见。但是按照农村社区的人情系统,案主遇见这类问题,就会请一个邻家大叔或大妈,到妻子娘家去赔礼道歉,请求原谅自己的过错,把妻子领会家。但是,他妻子也说了,他曾经在醉酒之后领着几个朋友去他岳父家里,借着酒力耍酒疯,结果被岳父家人打伤出来了。社工能像一个邻居大叔一样,领着案主去给岳父家人赔礼道歉,请求原谅么?即使去了,如果岳父家人不原谅,又该如何呢?项目人员只能一方面提醒案主不该重复酗酒的模式,并在他清醒时候,通过认知行为疗法给他进行辅导戒酒;另一方面接受他的委托和他妻子打电话联系,了解妻子及其家人的真实想法。结果他妻子及其岳母再次明确表示坚决离婚,不接受任何调节。项目组把这个信息告诉案主之后,他就继续重复酗酒发泄的模式,导致前期辅导完全失效,整个个案过程陷入了困境。

后来,钱某的妻子到法院起诉离婚,但是钱某仍然不放弃,他找到项目人员给代理写应诉状,咨询项目人员不愿意离婚,该怎么办?项目人员只好告诉他,要看财产分割和孩子抚养问题是否理清楚了,如果没有协商清楚,法院也不会第一次就判离婚,劝他不要太焦虑了。他告诉项目人员没有理清楚,就帮他写了一份应诉状,不同意离婚。后来开庭时,法院一审法官告诉他,这次不会判决离婚,让他们回去协商,如果下次再审,就会强制判决了。

但是经过这个事情,让钱某逐渐意识到,想要挽回妻子的感情已经不可能了。他转变对妻子的执着,开始寻找新的伴侣。钱某曾经和项目人员谈过,他并不缺少女朋友,只不过不想离婚。当他确认妻子不可能挽回之后,钱某很快就在网上认识了新的女友,而且两人的关系发展得很快。一天,案主打电话,想让项目人员见见他的新女友,帮助他给把把关,看是否合适?这再次让项目人员陷入伦理困境,社工能够帮助案主把关女朋友么?意见如果给错了,谁负责?无奈,社工只能以私人朋友的名义答应一起见见他们两个。见面之后,发现他的新女朋友比他大几岁,而且也是离异的女士,有一个女孩暂时跟着丈夫在外地生活,看上去温柔贤惠,聪明机智。项目人员问这位女士,是否知道钱某的情况?了解钱某的个性?那位女士答应说知道他的情况,也了解他的个性,就是喜欢他直来直去的性格。项目人员还是给了一些中肯的建议给他们两个,“两个人都是离异的(钱某处在分居和判决之中),年纪都不小了,不像年轻人网恋,只考虑自己的感受是否舒服,还要考虑孩子和家庭”。那位女士显然对此问题考虑得比较深入,她就是想找个北京人结婚,把孩子从丈夫那里接到自己身边,过正常人的家庭生活。项目人员就问钱某,是否也愿意和人家结婚过日子。钱某也爽快地答应。这次会面之后,钱某就算是找到了新的爱人,他也不再纠缠原来的妻子,很快就同意和妻子离婚,然后就和这位女士结婚了。结婚后,钱某确实像换了一个人一样,工作努力,而且也知道照顾家庭,对妻子也言听计从,两人生活恩爱幸福。

这个事情让项目组反思专业辅导的局限性。社会工作者总是希望通过专业辅导来改变案主的认知情绪和行为模式,然后增强对危机和压力的应对能力。而且,社工的伦理守则要求专业社工尽量不要混淆专业关系和私人朋友关系,克制自己的反移情倾向。可是,这个案例显示,有时候专业辅导的效力必须结合生活事件的出现机会,只有跟随生活事件的机会,协助案主在应对生活事件的时候,重新做出选择,并增强自己的反思性,才能逐渐提升自己的认知觉察能力和应对能力。如果没有生活机会的出现,或者出现生活事件之后,社工不去介入,单纯靠专业辅导,辅导的效果就大打折扣。

(四)从文化敏感到批判反思

在本案中,研究者通过扩展临床个案的方法,逐步从针对个案的再犯风险要素的认知行为治疗,过渡到对案主家庭/婚姻关系的辅导,再扩展到对其生活事件机会的协助把握。通过这几个环节的干预,四个个案都取得了明显的改善。李某在母亲的帮助下,缓解了自己内心的纠结,开始了自己的烧烤生意;王某和父母一起认识到,要增加家庭的互动和沟通,增强家庭的凝聚力,减少对夜店生活的依赖;鲍某虽然极力保护自己的家庭,不让项目人员接触,但是她逐渐认识到要增强独立自主性,担负起照顾孩子的责任,同时切断和以前传销网络的联系,开始新生活。钱某的转变历程最困难,但是也跟随生活事件的机会出现,在社工协助下,逐渐增强了自己的选择能力和应对压力的能力,开始了新的家庭生活。尽管如此,这四个个案涉及到的一些文化环境因素,都是研究者深感困惑和无力的:四个个案的行为问题都是和家庭关系有关,而这种家庭关系又处在快速变迁的市场经济下,遭受着巨大的压力。传统文化本身失去了其应对危机的功能,专业社会工作似乎在替代文化去弥补这个缺陷,然而,当专业社会工作脱离文化背景来推行似乎是普遍有效的干预模式时,案主却不能离开文化处境及其产生的危机,来执行社会工作的方案。比如,李某的父母离异,父亲这方把母亲看作是背叛,并把这种观念和情感传递到李某身上,这本来是一种文化反应,希望能够约束李某的母亲离开家庭,维持家庭形态。然而,现代社会提供了女性独立意识和机会,性别独立意识取代了传统社会的家庭为本的文化模式。社会工作者面临一个选择,是站在传统文化的立场,维护父亲一方的家庭观念,还是站在母亲的立场,维护女性的独立?项目组选择了站在母亲的立场,维护女性的独立,同时提供了母子重新连接恢复亲子关系的途径。鲍某和王某的案例,也都是在增强个体独立自主的同时,强调亲密关系的转型,转向一个吉登斯所说民主平等的亲密关系类型(吉登斯,2001)。这三个案例似乎说明,社会工作可以发挥专业效能,一方面要有文化敏感性,协助促进家庭文化的民主转型,另一方面要增强个人应对文化变迁压力的能力。

但是钱某的案例却说明,仅仅具有文化敏感,试图离开文化网络,单纯进行专业辅导,并不能实现文化变迁和个人能力提升的协同作用。钱某一方面深陷婚姻变迁的苦恼之中,另一方面也享受着现代文化带来的性伴侣选择的自由。可是钱某在获得新的性伴侣之前,却宁可依托传统文化网络资源,借助同伴群体的亚文化支持系统来酗酒发泄情绪和调节婚姻矛盾,也不肯接受专业社会工作的辅导改变自己的态度和失效的应对模式。他甚至拉扯着专业社会工作进入到他的文化体系,按照他所期待的方式去提供帮助。这给专业社会工作制造了不小的伦理困惑,如何拿捏分寸,一方面保持专业自治性,不能同化成案主生活世界的一份子,另一方面又要介入案主的生活世界,来理解和引导生活事件的机会。在这里,应该承认文化限制,并权宜性地接受文化限制。只有这样,才能进入文化网络,理解他的情感反应和行为方式。而恰恰是接受了文化限制,部分侧身到案主的生活世界里,按照他的期待和他一起讨论他的困境和应对策略,才能维持这个良好的专业关系,获得案主的信任。当然,也就部分偏离了现代专业社会工作清晰的专业边界,把私人关系输入到专业辅导过程,掺杂了一些不洁的因素。项目组正是在这样一种文化背景下,通过一种高度价值和情感介入的批判反思实践(贺玉英、阮新邦,2004),代替专业辅导关系中的情感中立和案主自觉原则下的客观反馈模式,和案主拉扯着走过了一段摇摆不定的婚姻危机和重组的旅程。这个过程中,项目组也没有清晰明确的方向和选择,只能根据生活事件的机会出现的时机和情势,和案主一起进行批判对话,让他逐步做出选择,重新把握生活方向。显然,这种文化限制下的深度卷入案主生活世界的批判诠释实践,不如上述三个案例通过文化敏感性从旁协助案主做出选择和改变更加轻松自在,也不如后者更加符合现代专业社会工作对专业界限和专业关系的界定。

四、结 论

“循证矫正”是一种基于实证主义认识论范式,通过研究提炼出跨情景的高度显著的再犯风险因素,然后以此设计出一套风险评估和个案管理的量表,指导犯罪矫正进行再犯风险评估和个案干预。这套实证科学方法检验过的再犯风险因素,虽然也受到了一些人挑战,但是基本上是可以经受住检验,体现出有普遍有效性。上述案例说明,关键的问题是当把这套简便有效的知识体系运用到一个具体情境,尤其是开放环境下的社区情境下时,需要把这种普遍性概括性知识结合案主的社会背景,寻找出具体的个案再犯风险组合模式,并且结合案主的社会关系动力,来促进案主发生转变。个案性的再犯风险组合模式和其社会关系动力,都是高度文化嵌入性的,同时也受到现代化变迁的压力。在这样一个高度复杂而变动的个案处境下,机械地套用西方“循证矫正”开发出来的策略性认知行为强化模式,就会遭到阻力,效果打折扣。在本文的案例中,项目组通过扩展临床个案的策略,由一种机械地执行认知行为疗法过渡到对其家庭/婚姻关系的调整,再推进到对其生活事件机会出现的协商和把握,逐渐克服了阻力,推动了案主社会关系的恢复和个人应对能力的提升,降低了再犯风险。

上述问题实际上涉及到了两类知识体系的实践关系问题。“循证矫正”在研究环节采取的是一套实证主义认识论和研究方法,形成的是一套跨情景一般化的有效知识体系。但是“循证矫正”的实践环节仍然通过人为控制的人工环境来推行深度密集的认知行为治疗,就可能遭遇到开放环境下的社会文化背景的制约,也就是面临着地方性实践性知识的制约。这是“循证矫正”模式所忽视的问题。解决这个问题,不是要否定“循证矫正”研究出来的普遍有效的知识,而是要借鉴人类学提出的扩展个案方法(Burawoyamp;Michael,1998),通过反思性实践,把地方性知识和普遍性知识结合起来,进而去发现促进或者阻止案主变迁的社会动力,并在力所能及的范围内,不同程度地进入案主的生活世界,利用社会环境中的动力,建立行动联盟,促进积极的转变。通过本文的案例,笔者发现在中国环境下运用“循证矫正”,需要通过如下几个步骤来扩展个案,改变再犯风险:

第一,要学习和借鉴西方的“循证矫正”已经研究出来的有效再犯风险因素知识体系,并遵循他们提出来的“RNR”原则,针对那些高风险群体进行重点干预,而不是一视同仁,简单机械地执行《社区矫正实施办法》规定的矫正内容。

第二,根据个案的生命史和家庭生活模式,由针对再犯风险的认知行为疗法逐步扩展到其家庭/婚姻模式,通过亲密关系的调整来增强其改变的动力,减少改变的阻力。

第三,要根据案主家庭生活的危机程度,适当介入到其生活事件流,关注特定生活事件的出现带来的压力或者危机,通过一种强价值介入的批判反思对话,来协助其反思和把握生活机会,促进案主的社会关系重组和生活模式的重塑。

第四,司法矫正人员或司法社会工作者要增强文化敏感性和文化反思能力,理解当下文化变迁的动力和压力,协助案主增强对文化变迁方向及其后果的反应能力,减少反社会行为的风险。

[1]贺玉英、阮新邦,2004,《诠释取向的社会工作实践》,香港:八方文化出版公司。

[2]吉登斯,2001,《亲密关系的转变——现代社会中的性、爱和爱欲》,陈永国、汪民安译,北京:社会科学文献出版社。

[3]Andrews,D.A.,2006,Enhancing adherence to risk-need-responsivity:Making quality a matter of policy.Criminology and Public Policy,No.5,pp.595-602.

[4]Andrews,D.A.,amp;Bonta,J.2010,The psychology of criminal conduct(5th ed.).Newark,NJ:LexisNexis.p46.

[5]Andrews,D.A.,Bonta,J.,amp;Hoge,R.D.,1990,Classification for effective rehabilitation:Rediscovering psychology.Criminal Justice and Behavior,No.17,pp.19-52.

[6]Baird,Christopher.,2012,“A Question of Evidence:A Critique of Risk Assessment Models Used in The Justice System”in Donald Evans edt.What Works—Defeating Recidivism:Keys to Making it Happen.Alexandria:American CorrectionalAssociation.Pp.53-66.

[7]Burawoy,Michael.,1998,“The Extended Case Method”,Sociological Theory,vol.16,No.1,pp.4-30.

[8]Clark.C(2006).Moral Characteristic in Social Work.British Journal of Social Work,Vol.36,No.1,2006,pp.75-89.

[9]Guy Bourgon,James Bonta,Tanya Rugge,Terri-Lynne Scott,amp;Annie K.Yessine.2009.Translating“What Works”into Sustainable Everyday Practice:Program Design,Implementation and Evaluation.Public Safety Canada.

[10]Humphries,B.,2003,What else Counts as Evidence in Evidence-based Practice Social Work.Social Work Education,Vol.22,No.1,pp.81-91.

[11]Johnson,L.C.(1998)Social Work Practice:AGeneralistApproach.Boston,MA:Allyn and Bacon.

[12]Martinson,R.1974,“What Works?—Questions and Answers about Prison Reform”The Public Interest,No.35,pp.22-54.

[13]Rubin,Allen.and Earl Babbie.,2008,Research Methods for Social Work.Beijing:Peking University Press,pp..31-32.

[14]Shapiro,Carol.2012,“A Response to Chris Baird’s Paper‘A Question of Evidence:A Critique of Risk Assessment Models Used in Justice System’”in Donald Evans edt.What Works—Defeating Recidivism:Keys to Making it Happen.Alexandria:American CorrectionalAssociation.pp.67-77.

C916

A

1672-4828(2017)05-0003-11

10.3969/j.issn.1672-4828.2017.05.001

郭伟和,中央民族大学民族与社会学院,教授,博士生导师(北京 100081)。

编辑/方澈泉

——认知行为治疗介入精神障碍康复案例