“聊”出学生的学习力

——俞正强《认识角》教学片段赏析

江苏南京市共青团路小学 邹 静

“聊”出学生的学习力

——俞正强《认识角》教学片段赏析

江苏南京市共青团路小学 邹 静

社会的发展需要创造型的人才。要培养创造型的人才,首先要有一定的学习力。“学习力”一般分为学习动力、学习毅力和学习能力等三个方面。随着新课程研究和学生学习力培养的进一步深入,对话成为师生交流的最主要方式。本文从特级教师俞正强老师的《认识角》一课入手,研究通过对话,激发学生的学习动力,培养学生的学习力。

对话 学习动力 学习力

社会的发展需要创造型的人才。要培养创造型的人才,首先要有一定的学习力。学习力概念最早出自于1965年美国佛瑞斯特的一篇文章,指的是在学习过程中对学科知识的接受能力,以及运用该学科知识解决实际问题的能力。“学习力”一般分为学习动力、学习毅力和学习能力等三方面。随着新课程研究和学生学习力培养的进一步深入,对话成为师生交流的最主要方式。说实话,教师和学生有时很难好好地“聊天”了。教师能真正成为学生亲密无间的朋友,能毫无芥蒂地和学生“聊天”,还真要有点人格魅力和职业素养。最近,我在宜兴第一次聆听了俞正强老师的《认识角》一课,真的被震撼了!原来小学数学课还可以这样不紧不慢地“聊”。更为重要的是,“聊”完之后,学生的“小脸通红”“两眼放光”,听课教师也收获了学生学习力培养的一些策略。

一、低起点“聊”——越聊越多

教学片段:

师在黑板上分别画出三种线:线段、射线、直线。

师:这三种线你们认识吗?

生1:不认识。

生2:没学过。

师又在黑板上随手写了个“角”。

师:角你们学过吗?

生1:学过了!

生2:没学过!

师:那到底是学过了,还是没学过?

生:没学过!

师:那为什么刚才又说学过了呢?

生:我们太冲动了!

师:所以我们要先想一想再回答,对不对?

师:那你们看到过角吗?

生:没有!

师:那你们有没有“撞”到过角?

生:有!

师:让你们画一个角,会吗?

师选有代表性的三名同学画的角放在投影下。

师:角是怎么画出来的?

教师又选择一名学生画的角,边很直,但是顶点的地方有点弧度。

师:你们觉得他画得好吗?

生1:画得好,因为他画得很直。

生2:有一点不好,就是头不尖,有点圆。

师:那我们画角要注意什么?

师:画角,既要画直,也要画尖。

师:那大家看老师画的好不好,行吗?

教师有顺序地、规范地画了一个角。

生:非常好!

案例赏析:

课始,教师抛出了一些起点非常低的问题:“这三种线你认识吗?”“角学过吗?”这些朴实无华的问题,一下拉近了学生与老师的距离。他们的“画匣子”一下被打开了,就连“我们太冲动了”这样精彩、幽默的话都能说出来。这样低起点地“聊”,学生愿意“聊”,有话“聊”。 在“聊”角怎样画才好看的环节,学生将自己的观察和评价相结合,自然发现了角的共同特征。这样以“聊”开场,学生不知不觉参与了学习过程,“聊”出了学习动力。同时,也为整节课铺垫了宽松、民主、自由的学习氛围,为学生学习力的全面激发打下坚实的基础。

二、争议处“聊”——越聊越明

教学片段:

师:画的角是这样的,可是生活中的角好像不是这样的。比如桌角,比如粉笔盒这个尖尖的角。为什么呢?

生1:我们学的是角,但“桌角”前面有个“桌”字,当然不一样。这是“角”,那是“桌角”。

生2:桌角原来也是尖尖的,但为了保护我们的安全,才弄成这样的。

师:那粉笔盒的这里是不是角?

生:是角。

师:那为什么和我们画的角不一样呢?

生:因为粉笔盒的角是立体的,我们画的角是平面的。

师:(面向其他同学)你们知道他说的是什么意思吗?

生:不知道!

师:(一脸茫然的表情)纸盒上的角有三条边,难道就不是角了吗?

生:是角,是三个角了。(将纸盒放在斜前方)如果我们从这里看,确实能看到三条边。(将纸盒放在下面,眼睛放在纸盒正上方)如果我们从这里看,看的就是两条边了!

案例赏析:

这个环节是引导学生比较数学中的角和生活中的角。学生在认识了数学中的角之后,自然会发现,我们在生活中见到的角和它不完全一样。这些不太一样的生活中的角,有时会干扰学生对于数学中角的认识。教师精心挑选了“桌角”和“粉笔盒上的角”两个具有代表性的角来和黑板上画的角进行比较。其实,这些学生精彩的回答,就足以证明他们的学习力水平。而学生的精彩来自于教师抓取了有“争议”的话题,把这个话题抛给学生,静等“花开”。教师在一旁看似什么都没干,其实他在开心地听学生“聊”,他在用心地带领学生“聊”向深入!教师于无痕处培养了学生的学习力。

三、对比中“聊”——越聊越显

教学片段:

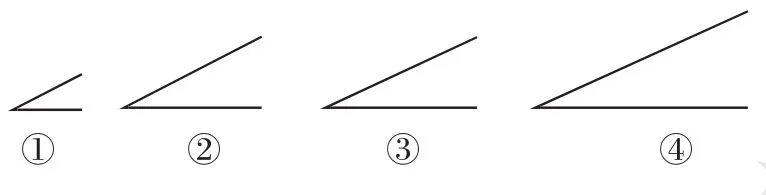

师随手拿两名学生画的两个角。

师:两名同学分别画了这两个角,这两个角可以比什么?

生1:左边的角有点“钝”。(教师在黑板上板书“钝”)

生2:左边的角更“钝”一点。

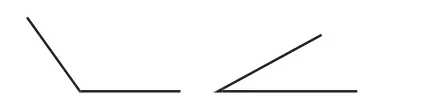

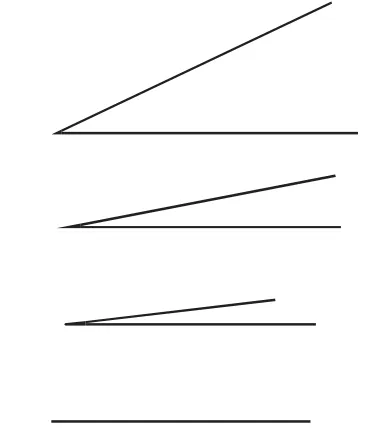

师:那你们再来看这两组角,有什么发现呢?

师:这两种变法有什么不同?

生:第一种是边在变长,第二种是角在变。

师:难道边在变就不是角在变了吗?

生1:第二种变法,角变得越来越钝。

生2:角度在变。

师:越钝角就越大,越尖角就越小。

师:尖和钝是什么决定的?怎样算越尖?

案例赏析:

“没有比较就没有鉴别,没有比较就没有伤害!”真是一点都没错。这里的“比较”有两方面意思。“比较”之一,是教学片段中,俞老师选用两名同学分别画的两个角,在学生能说出“左边的角钝一些”的话后,教师又出现两组角让学生进行对比。在个案与个案的对比、一组角与一组角的对比中,学生非常自然地能发现这些角的区别。“比较”之二,很多老师在学生只能说出“左边的角钝一些”的话后,一定会非常迫不及待地抛出“左边的角钝一些,就是左边的角大一些”这样的结语。但是,俞老师没有!这样大手笔的“留白”,尊重了学生的认识状态,也给学生留下自我发现、自我学习的空间。而这个“留白”是教师预设好的,角的大小不是不讲,而是没到讲的时候。这样的“留白”真的很“美”!

四、探究中“聊”——越聊越“远”

教学片段:

师:(举起一个活动角)这是什么?

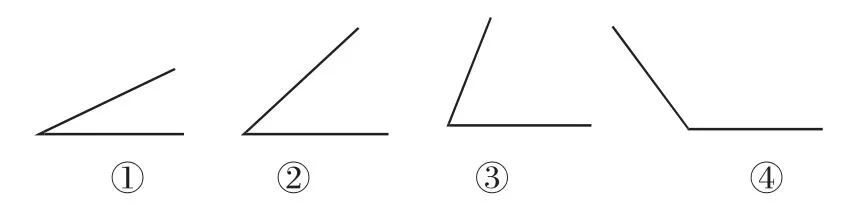

师:请大家用学具活动角做出一个角,比一比谁做的角最小。

(教师选择性的放在投影下面)

师:哪个角最小?

生:左边最后一个角最小。

师:你怎么想的呢?

生1:因为这个角的两条边非常接近了。

生2:右边最后一个角最小。

生(齐):不对!不是角!

师:最后一个是不是角?

生2:不是!

师:到底是不是角?

生3:不知道!

师:你看,被你们一吓,变成不知道了。

师:我们一起来看看,有顶点吗?

生:有!

师:几条边?

生3:一条边。

生4:里面还有一条边。

师:那这个到底是不是角?

生:是!

师:如果选4个角,这个用数字“4”表示,这个用数字几表示?最后一个呢?

生:用0来表示。

师:那现在知道哪个角最小了?

生:最后一个。

案例赏析:

这里的“远”,不是偏离主题,脱离课堂的“远”。这里的“远”是学生探索得越来越“远”,培养学生学习力的程度也越来越远。学生对于两条边重合在一起的角,他们从来就不认为是一个角,自然就不知道最小的角是什么。而一旦学生在“聊”的过程中,突破了对于0度角的认识之后,学生对于角的认识也就有了新的提高。探究能力是学生非常重要的学习力,数学课也是培养学生探究能力最重要的途径。

案例思考:

初听俞正强老师的课,我觉得不像是数学课,却像是在和学生单纯地“聊天”。可是,听他们聊着聊着,课堂就有了“数学味”。世界著名未来学家埃德加?沙因说过:“未来的文盲不再是不认识字的人,而是没有学会怎样学习的人。”培养具有学习力的学生是我们现代教师义不容辞的责任。但是培养学习力不是空喊口号,也不是旧瓶装新酒,只有在课堂上不断研究、不断落实,将学生的学习力培养作为一个系统的工程去实施,我们才能培养出真正具有学习力的学生!♪