奏议文的著录历史形态与文学评议历程

王志华

(南京大学 文学院,江苏 南京 210046)

奏议文的著录历史形态与文学评议历程

王志华

(南京大学 文学院,江苏 南京 210046)

奏议文在历代书目上的归类始终变动不居,这与其兼具史学与文学特征的文体性质密切相关。且经历选本时代的粹沥选择,奏议至清代最终形成了以汉、唐、宋三朝文为代表的文体典范,并反馈在历代奏议文的文学评点上。

奏议;目录;选本;文学批评

奏议类文体是一种“古老”的文体,《文心雕龙·章表》中认为奏议文章胎源自文明伊始之际的三代:“尧咨四岳,舜命八元,固辞再让之请,俞往钦哉之授,并陈辞帝庭,匪假书翰。然则敷奏以言,则章表之义也;明试以功,即授爵之典也。至太甲既立,伊尹书诫,思庸归亳,又作书以赞,文翰献替,事斯见矣。周监二代,文理弥盛。”[1]146随着历史的推进发展,奏议形式从口头演变为书面,且形成了愈益丰富的分支文体与繁杂的写作模式。至清代吴曾祺《涵芬楼古今文钞》,将奏议文类分列为二十八种,涵盖古今包举历代,虽然其中有些类目在功能上有所重复,但这种分类的可能性与各体之间的差异性本身已经成为奏议文表达技巧与写作规范复杂化的一种确证。①不同历史时期迥异的政治、经济、文化背景下,奏议文在思想上与经学史学的离合关系、在文章写作审美范式上的风格变异,反馈着时代、个人与文学之间的关联。具体到文章学写作的角度上,对某一时期的奏议文在目录史、文章选本与文学批评话语体系上低落回升现象的研究,将对揭示该文体与思想学术动态、文章风格走向、士林写作风气之间的关系产生积极影响。

一、由经史入集部——奏议在历代目录上的著录情形

奏议文以文字形式正式得到记录的情形,最早可追溯至《尚书》。在古代文学批评界影响广泛的持此论者,从晋代刘寔、南朝刘勰、明代吴讷、清代姚鼐直至现代鲁迅,代不乏人:

诏、册、章、奏,则《书》发其源。[1]15

昔舜以禹为司空,禹拜稽首,让于稷契及咎繇。使益为虞官,让于朱虎、熊、罴。使伯夷典三礼,让于夔龙。唐虞之时,众官初除,莫不皆让也。谢章之义,盖取于此。《书》记之者,欲以永世作则。[2]1758

唐虞禹皋陈谟之后,至伊尹周公遂有《伊训》《无逸》等篇,此文辞告君之始也。[3]39

奏议类者,盖唐、虞、三代圣贤陈说其君之辞,《尚书》具之矣。[4]326

《书》之体例有六:日典,日谟,日训,日诰,日誓,日命,是称六体。然其中有禹贡颇似记,余则概为训下与告上之词,犹后世之诏令与奏议也。[5]12

以上表明《尚书》中的篇章被视作奏议雏形的文章学观念已形成广泛基础,文辞所表达的内容、寄托的情感和叙事的逻辑都有了具体而微的表现。除此之外,关于奏议的起源还有源于《春秋》的说法:

夫文章者,原出《五经》,诏命策檄追,生于《书》者也;序述论议,生于《易》者也;歌咏赋颂,生于《诗》者也;祭祀哀诔,生于《礼》者也;书奏箴铭运生于《春秋》者也。[7]168

古代文学批评中一以贯之的宗经思想,在后世对各类型文章的溯源探究中有着深远影响。《尚书》与《春秋》,抽离掉经学的色彩,被视为记言记事的典范,是上古史书的雏形。奏议文对《尚书》或者《春秋》的继承,同样也带有一定的叙事记言成分及史书性质。体现在目录上,奏议文的“史书化”程度随时代而起伏波动,同时在学术史上进入了集部的收录范围。

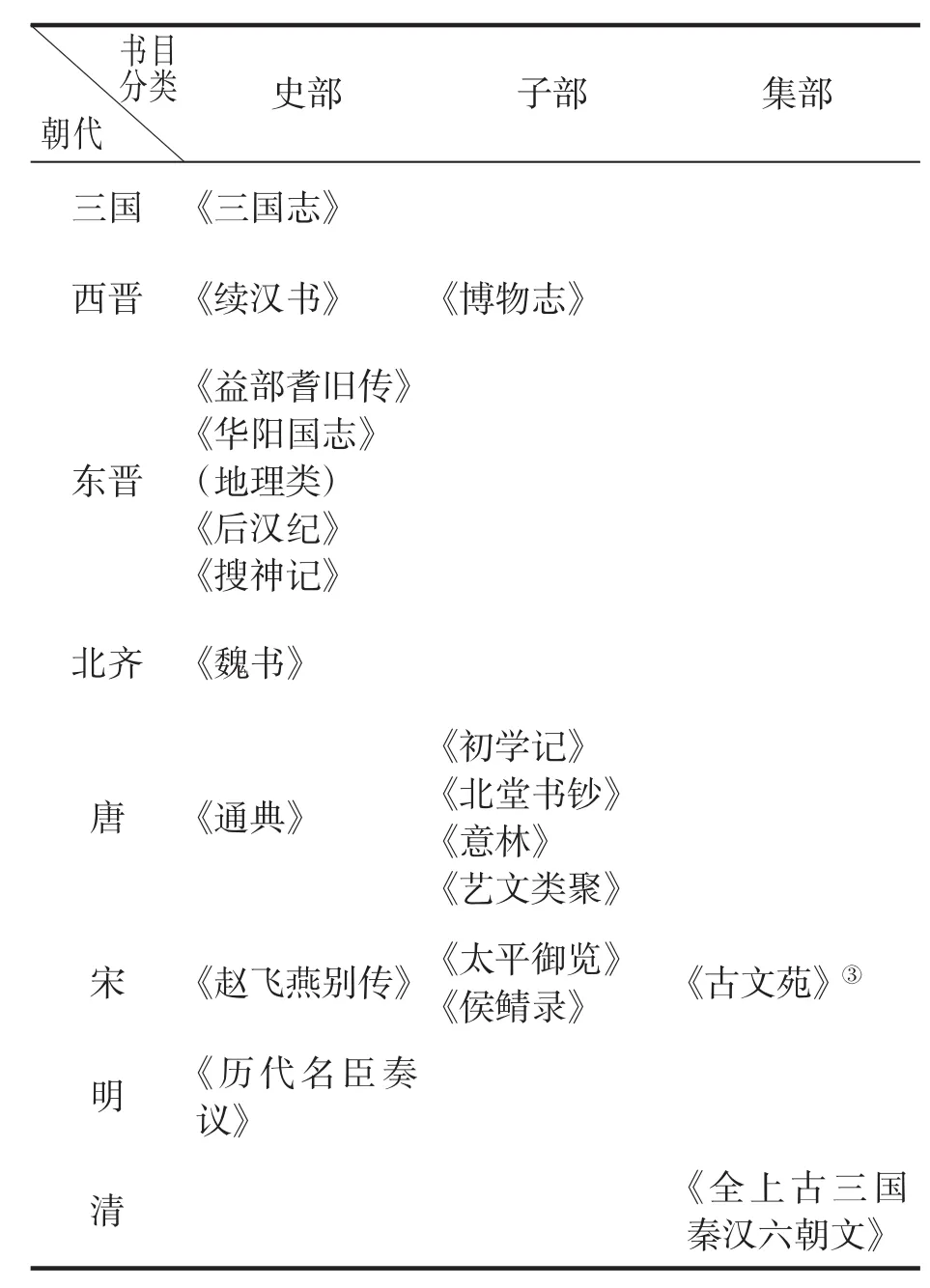

这种古老的行文模式随历史发展而逐渐发达起来,《文心雕龙·书记》中写道:“春秋聘繁,书介弥盛。”先秦时期的奏议文大多被《战国策》《国语》所收载[7]。此外,《韩非子》一书中收录多篇奏议文章,如《存韩》《难言》《爱臣》《初见秦》等等,已经具备了完整的奏议形式。现存文献对先秦时期奏议文的涵盖,显示了奏议在春秋战国时期的书面写作模式比较成熟,但未单独成书,多被史书及诸子的叙事记言合集收录。而被后世视为奏议写作范本的汉代奏议,则主要收录于《史记》《汉书》《后汉书》之中,此外还有部分散见于《春秋繁露》《西京杂记》《汉名臣奏事》《汉纪》《东观汉纪》等书。以上所举诸书成书时间皆在两汉时期,这显示了奏议文在汉代主要依附于史书,少量也被个人著作集收入,如董仲舒的《春秋繁露》。而以上史书中未收的奏议,在后世的辑佚整理过程中,主要出现在以下几类书中,为突出对比奏议在书籍目类上的变化,列表格如下②:

表1 汉代奏议的引书出处

上表中所列之书,为汉代史书及其他文献未记载收录的奏议的最初来源,非指奏议文在后世的全部著录情况。汉代奏议在后世,脱离了史书传记中的载录形式,在子部类书、集部文章选本中出现,可见历时愈久,奏议在目录上的归类愈多样化。但同时,史部著作始终成为奏议文章最原始与最稳定的记载来源。

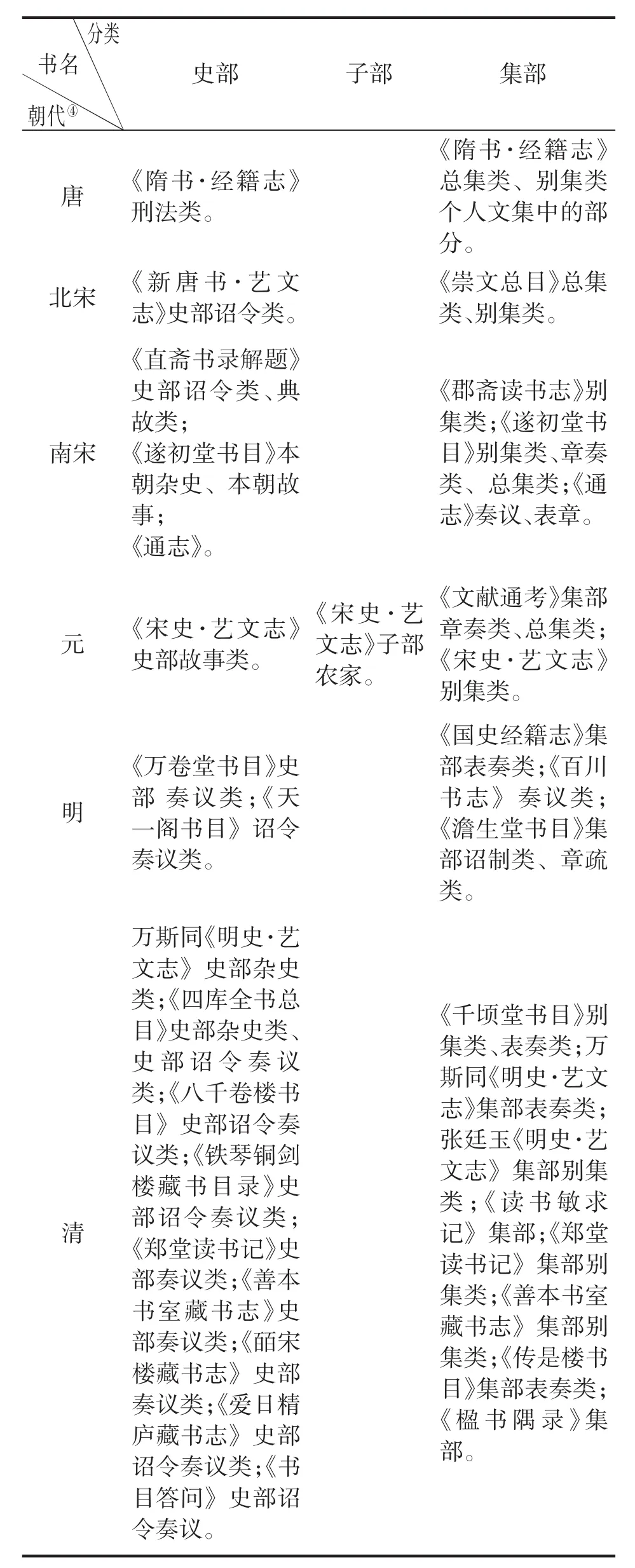

关于汉代奏议在目录学上的地位,反映在《汉书·艺文志》上,没有出现单独成书的载录形式,而对史书的依附情形,也无法直观地体现在《汉志》中。魏晋以后,奏议编纂的独立性愈发显著,而在目录学上对奏议的归类则显得摇摆不定并兼具多种图书分类类型的特性。如表2所示。

表2 不同时代目录对奏议文的归类情况

根据不同时代的典型目录对奏议文的归类情况可见,在各个历史时期,奏议类文章的著录标准都没有完全统一的情形,而将其归入史部或集部的情况最为普遍。即使在同一目录中,如《隋书·经籍志》出现大量单独成书的奏议类文集如《汉名臣奏事》《魏主奏事》《魏名臣奏事》《晋弹事》等,此类书被归类于史部刑法类;此外还有个人奏议专集如《汉丞相匡衡、大司马王凤奏》《刘隗奏》《孔群奏》《晋金紫光禄大夫周闵奏事》《晋中丞刘邵奏事》等被归入集部别集类。而历代目录中被归入史部的一般以诏令奏议类为主,被归入集部的以别集类为主,值得注意的是,有一些目录图书的集部也分为第二级目录表奏类。这体现了奏议类文章已经具备显著的文章风格和用途,从而独立于其他类型的历史著作与文集。但自唐至清,奏议类文章始终介于史部与集部之间,并且被个人别集收录。

即以《陆宣公奏议》为例,(北宋)《新唐书·艺文志》、(南宋)《遂初堂书目》、(南宋)《通志》、(南宋)《郡斋读书志》、(元代)《文献通考·经籍考》、(明)《国史经籍志》、(明)《澹生堂藏书目》、(明)《天一阁书目》、(清)《传是楼书目》、(清)《楹书隅录》、(清)《爱日精庐藏书志》将此书列入集部;而(明)《万卷堂书目》、(清)《善本书室藏书志》、(清)《书目答问》、(清)《八千卷楼书目》、(清)《铁琴铜剑楼藏书目录》、(清)《皕宋楼藏书志》、(清)《郑堂读书记》则将其列入史部奏议类。即使是同一历史时期,对于同一部书的性质判定,也显示了很大的分歧。

简而言之,从目录学史上的著录情况来看,奏议文的史书性质与文学性质几乎始终并存,并且作为二级目录,在史部与集部都有“诏令奏议类”的分支。也即是说,奏议文体的独立性已经得到基本认可。

二、奏议文的经典累积与文章选本的择取

奏议被纳入文章学体系由来已久,又因为与经学经典关系密切,而格外受到推重。曹丕《典论·论文》将文章分为四科,以“奏议宜雅”冠于四科之首,章学诚在《文史通义·文集》中提到:“贾生奏议,编入《新书》,相如辞赋,但记篇目,皆成一家之言,与诸子未甚相远。”[8]91这一论断比较有代表性,鲜明地反映了后世文章评点理论中对待奏议文的态度:将贾谊奏议独立于其他类型文体,与辞赋并提,给予“成一家之言”的揄扬,说其与“诸子未甚相远”,乃是针对奏议的思想性而言。由于奏议文指涉的主题事关国家命脉,在经世色彩的加持下,在文以载道为主流的文学发展史上,受到突出于其他文体类型的重视。随着目录学发展和集部范围的确定,奏议文在文学发展史上的地位逐渐凸显出来。而涉及到对奏议的文学审美观照评判标准的变化,则是与文章选本与文学批评对其的删汰择取过程同步的。

这一历史进程,追溯至南北朝时期,历经唐宋而稳定下来,直至清代形成了稳固的奏议经典文章及典范作家。文章选本《文选》自成书之日起,注释选评历千年不辍,并从唐代起就形成了一门精研此书的专学,号为选学。而进入《文选》选文体系的奏议文,则为现存第一批由选本确立的奏议经典范例。共选录作品29篇,其中孔融1篇、诸葛亮1篇、曹植2篇、羊祜1篇、李密1篇、陆机1篇、刘琨1篇、张悛1篇、庾亮1篇、桓温1篇、殷仲文1篇、傅亮2篇、任昉7篇、李斯1篇、邹阳2篇、司马相如1篇、枚乘2篇、江淹1篇、沈约1篇。所选篇数以任昉为最,傅亮、邹阳次之,其余皆较平均。从作者的朝代分布可以约略得出,《文选》对奏议的选取以三国魏晋时期为重,然而后世对此种评选标准已然不甚信服。根据《文选集评》中总结的评文来看,不乏“不甚削”、“章表多浮,此建安文弊”[9]50、“无甚新奇语”[9]529等微议,对所选之文的典范性有所质疑。至唐代“有许淹、李善、公孙罗复相继以《文选》教授,由是其学大兴于代”[10]4946。在此学术氛围下,《文选》奏议文的传播景况亦可推想是十分可观的。又兼唐永隆年间起科举始试杂文,“进士试杂文两首,识文律者,然后令试策”[11]645,此处杂文包括奏议类文章。则将士子对奏议的典范价值的需求提升了一大步,而《文选》作为最重要的参考文本,为士人所广泛学习效仿。⑤而唐人于奏议文写作上的创造与发明,则不囿于《文选》选文所限。据统计,唐代有名可考的文章选本计有一百一十种之多。[12]这其中仅通代文选本就多有以奏疏为编辑主体的,如萧颖士在《为陈正卿进〈续尚书〉表》中提到《续尚书》“诏策章疏,颂歌符檄,忠臣之正议,武士之权谋,类而刊之,次以年代,以续夫夏、商、周、秦、鲁之篇也”[14]3653。《通志》注提到沈常编《总戎集》“唐沈常集军中诏令表檄,自战国至隋旧三十卷”[15]1791。及周仁瞻《古今类聚策苑》为“唐周仁瞻集汉唐制册奏议”[15]1791。表明唐人对历代奏议的删取与典范化已经有了更多更新的标准,并将选录时间拉长,甚至以战国为起始,无形中扩大了奏议的选取范畴。唐人奏议在创作上修辞技巧、议论内容与文法规则的创变,伴随着愈益庞大的作品数量而丰富起来。表现在选本上即是多部断代专选唐文的奏议总集的出现,如:《唐初表草》为“颜师古、张九龄等十人作”[15]1791;其余尚有李吉辅《类表》、李太华《新掌记略》、林逢《续掌记略》、吴兢《唐名臣奏》等汇聚唐时奏表名篇的总集书目。以上所例举诸书今已不存,无法具体考证唐代总集选本中对奏议文集中推重的代表作家及篇目究竟如何,但不难推断,当时良好的创作环境与繁多的写作实绩将奏议的经典化文本从《文选》向前推动了一大步。唐人已经逐渐有了本朝的奏议文典范作家,如前所提《唐初表草》一书,仅在唐初就汇总了十人为代表,《新唐书》中已提及时有“燕许大手笔”的名号,而陆贽奏议也已在当时享有盛名,为人推许,时轮已有“奏无不曲尽事情,中于机会……同职者无不拱手叹伏,不能复有所助”[16]921之赞。

如果说在奏议文写作上,唐人新建立的与重觅得的典范已经初具雏形,那么宋以后奏议的经典作家与作品则随文献可征的条件成熟,而显示出与时代特征和选本纂修动机相印证的变化。以宋代而论,专选本朝文的断代选本不仅数量较前代为多,且大部分在时间洗礼后得以流存下去,对后世影响深远。北宋赵汝愚《皇朝名臣奏议》为后世历代本朝奏议选本的母版,是编“道百官、儒学、礼乐、赏刑、财赋、兵制、方地、域、边防、总议十二门,子目一百一十四,每篇之末各附注其人所居之官与奏进之年月亦极详核。”[17]1506为此后奏议文编选的体例、范式做了很好的表率之用。此外,如《太平盛典》《中兴六臣进策》、吕祖谦《国朝名臣奏议》、李壁《中兴诸臣奏议》、佚名《本朝群公奏议节要》、程九万《三老奏议》等专门奏议选本,集一时一代名贤之文也陆续出现,为宋人本朝奏议经典的传播与建立进行了铺垫。南宋时期,科举考试制度已成规矩,为之服务的古文选本也次第出现,如谢枋得《文章轨范》选胡铨、苏洵、欧阳修等近时人奏议作品;楼昉《崇古文诀》选入本朝苏轼、司马光等人奏议;王霆震《古文集成前集》更是广选宋代本朝人奏表,这些与科举考试密切关联的古文选本,影响着整个士林对经典文章的接受情况,间接地将宋人奏议经典化的进程大大推进了。与此同时,多种汉唐奏议光复传世,也与宋代各类文章选本的抉发之功息息相关。真德秀《文章正宗》选录刘向、谷永、枚乘、朱博等汉代人奏议共43篇,占总入选奏议的90%以上。王霆震《古文集成》选入奏议九卷,韩愈奏表2篇。大量汉代奏文被遴选进入以古文标榜的总集之中,显示着奏议被文学化的程度加深。

经过宋代的陶铸,奏议作品的经典在明清已渐成定局。形成了以秦汉、唐代、宋代奏议为主体的三大类型:“今汲取汉以下名家诸作分为三体而列之,一曰古体,二曰唐体,三曰宋体。”[18]123这种认知在姚鼐《古文辞类纂》的编排上体现得比较分明,姚选奏议类截至宋代为止,后续王先谦的《续古文辞类纂》同样只选录到宋代的奏议。而清人在奏议创作时,已自觉将典范作家的创作风格作为目标与模仿前提,如吴伟业《江南巡抚韩公奏议序》中提到“窃惟古来奏疏莫善于晁贾”[19]529,宋徵舆在《吴给谏奏议序》中云时人对奏议的赞美标准乃是“每一疏岀,时论辄比之贾谊、陆贽”[20]295。薛福成在《出使四国奏疏序》中对历代奏议典范做了归纳:

盖古今奏议,推西汉为极轨,而气势之盛、事理之显,尤莫善于贾生《陳政事疏》、刘子政《封事》,忠爱恳款发于至性,诸葛武侯《岀师表》,规模宏远,谟诰之遗皆与贾氏文相辅翼,惜乎其不多觏也。汉氏以降,文章道衰风骨少隤,唐代韩柳有作奏事之文,为之不多限于位与时也。陆公以骈偶之体运单行之气,文正谓其理精则比隆濂洛,气盛亦方驾韩苏。[21]193

类似论评多见于明清时期的文章评点语录、奏议别集序文中,是奏议写作范式在古典时代经典化奠定的反映。

三、进入文学批评视野的奏议文

而对奏议文学属性的认知,魏曹丕时已有“奏议宜雅”的审美要求,继而刘勰在《文心雕龙·章表》中写道:“章以造阙,风矩应明;表以致禁,骨采宜耀。”[1]146认为章表的创作应以感化的力量和骨采的风流为要义。并将这种文体的流行与典范化过程揭示出来:

及后汉察举,必试章奏。左雄奏议,台阁为式;胡广章奏,天下第一:并当时之杰笔也。观伯始谒陵之章,足见其典文之美焉。[1]147

这种对奏议文学化的审美观照,至晚在魏晋已经形成,并有了比较成熟的品鉴标准。其中针对奏议类文章的文学批评主要集中于宋代及明清两朝。两汉时期对奏议文的认知主要集中于格式与作用,零星散见于王充、蔡邕等人的篇章中,尚未形成系统化。而魏晋南北朝时期,以专门的文学批评专著《文心雕龙》及指向性极强的专门论文篇章《典论·论文》《文赋》为主。这三者所涉及的对奏议的评论,构筑了后世赏鉴奏议文的基石。典雅成为对奏议风格一致的要求,品评的标准与典范也从汉代作品扩展到时人作品。至宋代,文学批评的发展达到了一个新高度,各类诗话文话层出不穷,而宋人对于奏议文的观照,视角更为广阔分析更为细腻。虽然一以贯之的“简洁精致”“诚笃”等行文特点仍然是审美主流,但分析评论以及视为模范的典型,已经脱离了汉晋时代的藩篱,对本朝人物的奏议文章进行针砭点评,这一类型的文学批评以叶适的《习学记言序目·皇朝文鉴》和楼昉的《崇古文诀评文》为主。其中有犀利直接的批评,如说杨亿的《论(弃)灵州事宜》:“设策划不精,泛滥缀辑,以空言误后人。”[22]720富弼的《辞枢密》《论流民》《辨邪正》三疏,“叮咛反复如耳提而告人者……观此三疏,真絮也”[22]722。也有“安石《谢宰相表》最工,为近世第一”[22]727,胡寅《上皇帝万言书》:“贯穿百代之兴亡,晓畅当今之事势。气完力壮,论正词确,当为中兴以来奏疏第一。”[23]487宋人对奏议的审视评论姿态已经不仅以汉晋时期的依经立义或“枢纽经典”为标准,而是将实用性、内容表达的完整与行文的流畅程度作为具体考量的条件。而树立起的典范类型也从贾谊、晁错、董仲舒、诸葛亮等人过渡到陆贽、韩愈、柳宗元、苏轼三父子、欧阳修、曾巩、王安石等人。元代的文学批评在奏议文章上的考量显得略微薄弱,而明清以降,文学批评(此特指文章学)则呈现一种与究实考证的学风相呼应的态势,辨体溯源成为一大趋势。明代吴讷的《文章辨体》、徐师曾的《文体明辨》、谭浚的《言文》、陈懋仁的《文章缘起注》;清代王之绩的《铁立文起》、王兆芳的《文章释》、张相的《古今文综评文》、陈澹然的《文宪例言》中都对奏议文章的发源、演变与分化进行了探讨,这种对文体的细致辨析对于奏议文的程式化与规范化起到了重要作用。明代的奏议文批评较多集中在唐宋八大家的作品上,以茅坤《唐宋八大家文钞评文》为主要代表。而茅坤眼界,不脱离汉唐标准,对八家奏议文的评鸷往往与两汉及唐代陆贽文相较,并以规模前代为标杆。清人已对奏议类文体做出了大致的归纳,依照时间顺序,同时对文章修辞手法与气度风格加以考量而分为三类:“一曰古体,二曰唐体,三曰宋体。”[18]76与之相对应的文学批评体系中,奏议文的主要评价对象也分为三类,即汉魏奏议、唐代奏议和宋代奏议。清代的奏议文批评,按具体篇章进行分析的则以方苞《古文约选评文》为代表,包举历代,然而对宋文的评价尚有所保留。田同之《西圃文说》、姚范《援鹑堂笔记·文史谈艺》中也表示了对宋人奏议文写作特点的不满,认为宋代奏议动辄万言不免繁冗。由宋历清,对奏议文的品鉴标准变动不居,随时代发展与文学理论的更迭而变化,对于同一作家的作品也会有相反的意见。不过这种分歧往往出现在宋人的作品上,如王安石的《上仁宗皇帝言事书》一文,常被视作典型范例而为批评家评论。茅坤认为“王安石《上仁宗皇帝言事书》此书几万余言而其丝牵绳联,如提百万之兵,而钩考部曲无一不贯”[23]2749。方苞褒其曰“此篇止言一事,而以众法之善败经纬其中,义皆贯通;气能包举,逐觉高出同时诸公之上。”[23]3987而姚范则贬其为“王文公《万言书》不免低头说话之病”[23]3586。尤其值得注意的是,曾国藩所作《鸣原堂论文》,是其集历年潜心究研体悟与学习仿效而得的专门评议分析奏议文的论文专著。其弟曾国荃谓此书“人臣立言之体,与公平生得力之所在,略备于此”[24]499。是书列匡衡《戒妃匹劝经学威仪之则疏》为首篇,且给予“三代以下陈奏君上之文,当以此篇及诸葛公《出师表》为冠。……渊懿笃厚,直与《六经》同风,如‘情欲之感,无介于仪容;宴私之意,不形乎动静’等句,朱子取以入《诗经集传》,盖其立言为有本矣”[24]502的评价。第一节已论述奏议有源出六经之《尚书》《春秋》之论,而曾国藩独出机杼,以《诗经》国风的渊雅醇厚比之,将奏议宗经的范围扩大化,视野更为宏阔。宋人真德秀评议此文“衡之奏对本于经术,故在汉儒中论议最为近理,可为董仲舒之亚。惜不能充其所学,故德行、事业皆无足观”[25]535。清初浦起龙评其为“上拟旦、奭冲人之诰,下开马、郑义疏之宗,经术之文,无以尚之”[25]535。对比可见,前人虽然意识到匡衡此疏与经学的关系,但抉发不深,止步宗经,未曾体味到此文与《诗经》的微妙关联,足证曾国藩的识鉴之深精超拔。第二篇贾谊《陈政事疏》,曾国藩誉为汉人奏疏之“气势最盛、事理最显者”[24]512,此论与诸多评语相合,宋楼昉称其“文气笔力当为西汉第一”;归有光更认为“此是千古书疏之冠,何止西汉第一”;清浦起龙亦推其为“西京文第一”[25]425。虽然贾谊此疏得到几乎众口一词的赞誉,公推为西汉奏疏第一文,但诸人乏于分析。方绩称此文“最善转笔换气,忽而驰骤,忽而旋转,极其恣肆跌宕,于此处求之,可长笔力”[25]425。而这段论述,正在曾国藩的详注细描之中呈现出来。曾国藩于此文文意转折分节处一一标注,并进行概括总结,务必使得每段意思明晰,每次转笔晓畅。次后三篇为刘向奏议,曾国藩谓其“西汉前推贾、晁,后推匡刘。……余尤好刘子政忠爱之忱,……吾辈欲师其文章,先师其心术,根本固则枝叶自茂矣”。此书除论汉文而外,专门选录陆贽奏议,对应了《经史百家杂钞》的选文情形。为骈文正名:

陆公则无一句不对,无一字不谐平仄,无一联不调马蹄;而义理之精,足以比隆濂、洛;气势之盛,亦堪方驾韩、苏。退之本为陆公所取士,子瞻奏议终身效法陆公。而公之剖晰事理,精当不移,而非韩、苏所能及。吾辈学之,亦须略用对句,稍调平仄,庶笔仗整齐。令人刮目耳。”[24]532

此段议论极有见识,不仅打破奏议应用古文写作的窠臼,更点明陆贽奏疏实则开启了唐宋奏议经典化的帷幕,韩愈、苏轼皆仿效之并各有所成。之后是点评苏轼奏议,至此,完成了古今奏议书写模范的例证。曾国藩认为“古今奏议推贾长沙、陆宣公、苏文忠三人为超前绝后”[24]535。暗合前文所述清人关于奏议体的三段式描述。然曾国藩论奏议注重承前启后,宋代的奏议文典型作家苏轼而后,是其认为南宋上书翘楚的朱熹之文《戊申封事》评价其为“南宋之万言书,以公此篇及文信国对策为最著”。尤其值得注意的是,曾国藩在评点奏议时入选了时人不甚重视未尝考量的明代及本朝奏议。曾文正对明朝王阳明的《申明赏罚以厉人心疏》推扬有加,认为有“光明俊伟之象”,而这一特征乃“大抵得于天授,不尽关乎学术”。至于文中有此气者,曾国藩认为“自孟子、韩子而外,惟贾生及陆敬舆、苏子瞻得此气象最多”[24]566。如此序列一望可知,与前文点评历代奏议最杰出者一一对应,暗合了曾氏将王阳明做为续接奏议文文脉对象的认知。至于本朝奏议,曾国藩选取了方苞《请矫除积习兴起人材札子》及孙嘉淦《三习一弊疏》。关于方苞一疏的评价:“此疏阅历极深,四条皆确实可行;而文气深厚,则国朝奏议中所罕见。”[24]572由于曾氏论文,推桐城派为有清一代文道所系之处。桐城名家之中,唯方苞位极人臣,有士林领袖的尊望,且有创作奏议的客观条件存在。曾国藩对于创始者方苞奏议的纳入,或许与其对桐城文派寄予承传古文精神相关。至于孙文,在清代就已流传极广,《三习一弊疏》在清代文章学选本《国朝文录》《篷窗随录》《湖海文传》选入,并被经世文编《清经世文编》《清经世文三编》收录,而《清史稿·列传九十》也全文载入此疏。足见孙嘉淦此文享誉极高认可极深,据闻“嘉庆元年,道光元年,臣僚皆抄此疏进呈。至道光三十年,文宗登极,寿阳相国祁隽藻亦抄此疏进呈”[24]575。曾国藩初入京为官时,“闻诸士友多称此疏为本朝奏议第一”[24]575。而当时,曾国藩却“以其文气不甚高古,稍忽易之”[24]575。足见此疏并非以文辞高妙而得此殊荣,但却因身居高位而深切感受到孙文中戒谏的必要性:“所谓‘三习’者,余自反实所难免。”[24]575《鸣原堂论文》至此文终结,历汉、魏、晋、唐、宋、明、清,各朝皆有专文,无一不圈点批注,又时刻反求诸己,不仅以文章风格为高标学习,更处处发掘奏议之中的忠孝纯爱之情。简言之,清代文学批评领域出现的对于奏议文的评议,围绕着汉魏、唐代、宋代三个时期奏议展开,并形成了多样化的品鉴的事实,尤其以对宋代奏议文的评价分歧为最明显。并出现了专门论述奏议文写作手法的文艺著作《鸣原堂论文》。与这一历史时期文学生态的成熟与多样化相对应,文学批评也呈现了归纳与总结的倾向。

综上,奏议经历了不同历史时期目录记载上的变迁、文章选本中的删汰保存、并经过历代学人文士对这一文体在写作上的雕琢创造,逐渐形成了属于本文体固有的行文模式、风格体式以及批评话语体系。这一过程折射了文体发生发展中自身规律的形成与外部环境相互作用的关系复杂且密切。

注释:

①本文论述的奏议文定义以吴曾祺所论为准,即一要有君臣之分,二要为进御之作。

②关于汉代奏议的引书出处,根据王启才《汉代奏议的文学意蕴与文化精神》附录一整理。

③关于《古文苑》的成书年代依据王晓娟《〈古文苑〉成书年代考》,《文史哲》2010年第1期。

④此处指该书的成书时代,而非此书所载录书籍的起始年代。

⑤关于《文选》成为当时士子最广泛的习读文本原因考察详见丁红旗《唐宋〈文选〉学史论》,上海人民出版社,2015年版第102、103页。

[1]王运熙,周锋.国学经典译注丛书·文心雕龙译注[M].上海:上海古籍出版社,2012.

[2]房玄龄.晋书[M].北京:中华书局,1974.

[3]吴纳,徐师曾.文章辨体序说[M].北京:人民文学出版社,1962.

[4]姚鼐.古文辞类纂[M].上海:上海古籍出版社,2016.

[5]鲁迅.汉文学史纲要[M].上海:译林出版社,2014.

[6]刘开举.颜氏家训译注[M].上海:上海三联书店,2014.

[7]王启才.汉代奏议的文学意蕴与文化精神[M].人民出版社,2009.

[8]章学诚.文史通义[M].上海:上海古籍出版社,2015.

[9]于光华.重订文选集评[M].北京:国家图书馆出版社,2012.

[10]刘昫.旧唐书[M].北京:中华书局,1988.

[11]杜佑.通典[M].北京:中华书局,1988.

[12]卢燕新.唐人编选唐文总集辑考[J].文史,2008(2).

[13]周绍良.全唐文新编[M].长春:吉林文史出版社,2000.

[14]郑樵.通志二十略[M].北京:中华书局,1995.

[15]姚铉.唐文粹[M].长春:吉林人民出版社,1988.

[16]纪昀.四库全书总目提要[M].石家庄:河北人民出版社,2000.

[17]王之绩.铁立文起[M].清康熙刻本.

[18]吴伟业.吴梅村全集[M].上海:上海古籍出版社,1990.

[19]宋徵舆.林屋诗文稿[M].康熙刻本.

[20]薛福成.庸庵随笔[M].北京:中央党校出版社,1998.

[21]叶适.习学记言序目[M].北京:中华书局,1977.

[22]王水照.历代文话第3册[M].上海:复旦大学出版社,2009.

[23]曾国藩.曾国藩全集:第14册[M].长沙:岳麓书社,2011.

[24]吴孟复,蒋立甫.古文辞类纂评注[M].合肥:安徽教育出版社,2004.

A Study of Historical Form and Literature Review Process of Memorial Text to the Throne

WANG Zhihuɑ

(School of Chinese Language and Literature,Nanjing University,Jiangsu Nanjing 210046,China)

The classification of memorial text to the throne has always been unsettled through the ages.This is closely related to the stylistic nature of both historical and literary features.Experiencing the choice of the era,it has eventually formed a stylistic model characterized by Han Dynasty,Tang Dynasty and Song Dynasties,responding to the literary criticism of memorial text to the throne through the ages.

Memorial to the Throne;Contents;Anthology;Literary Criticism

I206.2

A

1009-8666(2017)09-0031-09

10.16069/j.cnki.51-1610/g4.2017.09.006

2017-02-15

王志华(1988—),女,河北省秦皇岛人。南京大学文学院博士研究生,研究方向:清代地域文章学。

[责任编辑、校对:王兴全]