“特岗”教师政策效果分析

——教师队伍与教育公平的视角

由 由,杨 晋,张 羽

“特岗”教师政策效果分析

——教师队伍与教育公平的视角

由 由1,杨 晋1,张 羽2

(1.北京大学教育学院,北京100871;2.清华大学教育研究院,北京100084)

2006年我国中央政府启动实施了农村义务教育阶段教师特设岗位计划,创新了农村教师的补充机制。基于2004—2013年我国大陆省级行政单位的面板数据,从城乡差异的视角描述了教师队伍结构的时间变化趋势,并利用固定效应模型分析了“特岗”教师政策对于改善教师队伍结构和促进教育公平方面的作用,以及其发展现状与政策预期之间存在的差距。研究发现,“特岗”教师政策在解决农村师资总量不足、结构不合理等方面的问题时起到的作用有限。建议“特岗计划”在精准测算教师供给方机会成本和教师需求方地方财力的基础上,调整配套政策方案,构建可持续的农村地区义务教育阶段教师队伍补充机制,从而更好地促进教育公平发展。

“特岗”计划;政策效果;义务教育;教师队伍;教育公平

Abstract:Chinese central government initiated the Specially Contracted Teachers Plan in 2006,opening an alternative pathway of recruiting teachers for rural compulsory education schools.Based on province-level panel data from 2004 to 2013 and fixed effects models,this paper delineates the time trend in the change of quantity and structure of teaching staff in compulsory education,and examines whether the Plan has an effect in promoting equal access to qualified teachers in rural compulsory education.Our findings show that the Plan plays only a limited role in improving the composition of schools'teaching force in targeted areas.In order to narrow the gap between rural and urban schools in terms of access to teacher resources,we suggest the government adjust the policy program based on sophisticated estimations of teacher supply side's opportunity costs and teacher demand side's fiscal capacity.

Key words:Specially Contracted Teachers Plan;Policy Effect;Compulsory Education;Teachers;Education Equity

一、问题的提出

随着经济的发展和教育投入水平的提高,我国的教育事业取得了长足的进步。在教育事业大发展的背景下,作为发展重点和难点的农村基础教育成为了全民素质提升的关键。21世纪初,我国政府先后实施了多项惠及西部农村地区的重大工程项目,改善了农村教育的基础设施。在改善农村教育“硬件”条件的基础上,我国中央政府于2006年启动实施了“农村义务教育阶段教师特设岗位计划”(简称“特岗计划”),公开招聘高校毕业生到农村学校任教,旨在通过解决农村师资总量不足、结构不合理等问题促进教育公平。在教师需求方面,“特岗计划”针对地方财力、教师编制等瓶颈因素,创新了农村教师的补充机制;在教师供给方面,该计划为引导优秀高校毕业生到农村学校任教设计了一系列招聘与聘后保障政策(简称“特岗”教师政策)。2006—2015年的10年间,中央政府为“特岗计划”安排了近300亿的专项经费,共计招聘了超过57万名“特岗”教师①,成为了我国330万乡村教师队伍的重要组成部分。

然而,仅凭农村教师队伍绝对数量的增长,无法判断农村教师队伍结构是否得到改善以及教师队伍的城乡差距是否缩小,也无法判断“特岗”教师政策在其中发挥了多大的作用。以往的相关研究中,关于“特岗”教师政策是否有助于改善农村教师队伍结构并促进教育公平虽有所讨论,但观点并不一致。一些研究从政策设计的角度认为,“特岗计划”抓住了制约农村教师队伍的关键,从而有利于缓解农村地区高素质教师结构性短缺的问题[1],也是替代历史形成的“代课教师”群体的一种更好的方式[2]。而另一种观点则认为,城乡教育的二元结构是造成城乡教育差距的根本原因,包括“特岗计划”在内的旨在缓解城乡教育差距的政策并没有真正缓解农村师资问题[3]。实证研究方面尚未能针对这一问题提供有力证据,原因可以部分归结于目前很少有基于全国中小学教师队伍的调查或分析[4]。此外,已有调查分析仅针对特定地区的“特岗”教师群体,难以从相对全面的视角得出城乡差距是否缩小的结论。

鉴于此,本研究拟从城乡差异的视角,利用2004—2013年统计年鉴公布的关于全国各省中小学教师队伍的相关数据,描述教师队伍结构的时间变化趋势,并分析“特岗”教师政策对于改善教师队伍结构和促进教育公平方面所起到的作用。希望通过回顾“特岗”教师政策的实施效果,可以促进对该政策的反思与改进。

二、概念框架

从教育生产的角度,教育公平可以分为投入的公平、过程的公平和产出的公平。其中,投入是一切教育活动的基础,因此投入的公平是最为重要的。投入既可以是经费上的,也可以是人力、物力等要素上的,其中教师是教育投入要素中的关键,也是本研究的关注点。教育公平的内涵是“机会”的平等,在本研究中主要指学生有同等的机会享有教师资源的投入。如果假设所有学生处于同等的情况,则可以通过考察教师资源在城乡之间是否存在明显差异来判断教师投入在城乡之间是否公平。

“特岗计划”的目的是缩小城乡之间在教师资源上的差距,从而促进教育公平。2006年,中央政府以西部“两基”攻坚县县以下农村义务教育阶段学校为试点,启动了“特岗计划”。中央政府按年人均1.5万元的标准向地方政府拨付“特岗”教师工资,地方政府需承担津补贴等高出该标准的部分。招聘对象以高等师范院校和其他全日制普通高校应届本科毕业生为主,可招少量应届师范类专业专科毕业生。岗位设置原则上侧重县以下学校,可适当兼顾乡镇中心学校,同时侧重初中、兼顾小学。“特岗”教师的聘期为3年,3年后考核合格的“特岗”教师如自愿留在本地学校,地方政府需负责落实工作岗位并将其工资发放纳入当地财政统发范畴。同时,地方政府需为不选择留任的“特岗”教师提供继续学习和重新择业的条件和帮助。此外,政策还要求地方政府在实施“特岗计划”的同时,研究该计划与处理好代课教师等问题的关系,并提出在“特岗计划”实施期内不能以其他方式补充教师。2009年,在前期试点结束后,“特岗计划”继续实施,并将实施范围扩大到中西部地区国家扶贫开发工作重点县。2010年和2012年又相继将实施范围扩大到国家西部开发计划的部分中部省份的少数民族自治州,以及西部地区一些有特殊困难的边境县、少数民族自治县和少小民族县、《中国扶贫开发纲要2011—2020年》确定的11个集中连片特殊困难地区和四省藏区县。与此同时,“特岗计划”的工资补助标准在2012年也进行了调整,提高为西部地区年人均2.7万元,中部地区年人均2.4万元。

鉴于“特岗计划”招聘对象和实施方案的上述要求,在配套政策具有吸引力且得到落实的情况下,该计划的实施除了对教师队伍的数量产生影响外,还可能会对非城市教师队伍(特别是农村地区教师队伍)的结构产生影响。因此,本研究一方面从教师队伍整体的角度出发,分析教师队伍数量是否会因“特岗计划”的实施而发生变化;另一方面从教师队伍结构的角度,关注不同学历、性别、类型教师的占比和生均数量是否也会因该计划的实施而发生变化。如果产生的上述变化使得农村、县镇与城市之间在教师队伍数量和结构上的差距缩小,那么可以认为“特岗计划”在促进教育公平上起到了作用。

三、研究方法

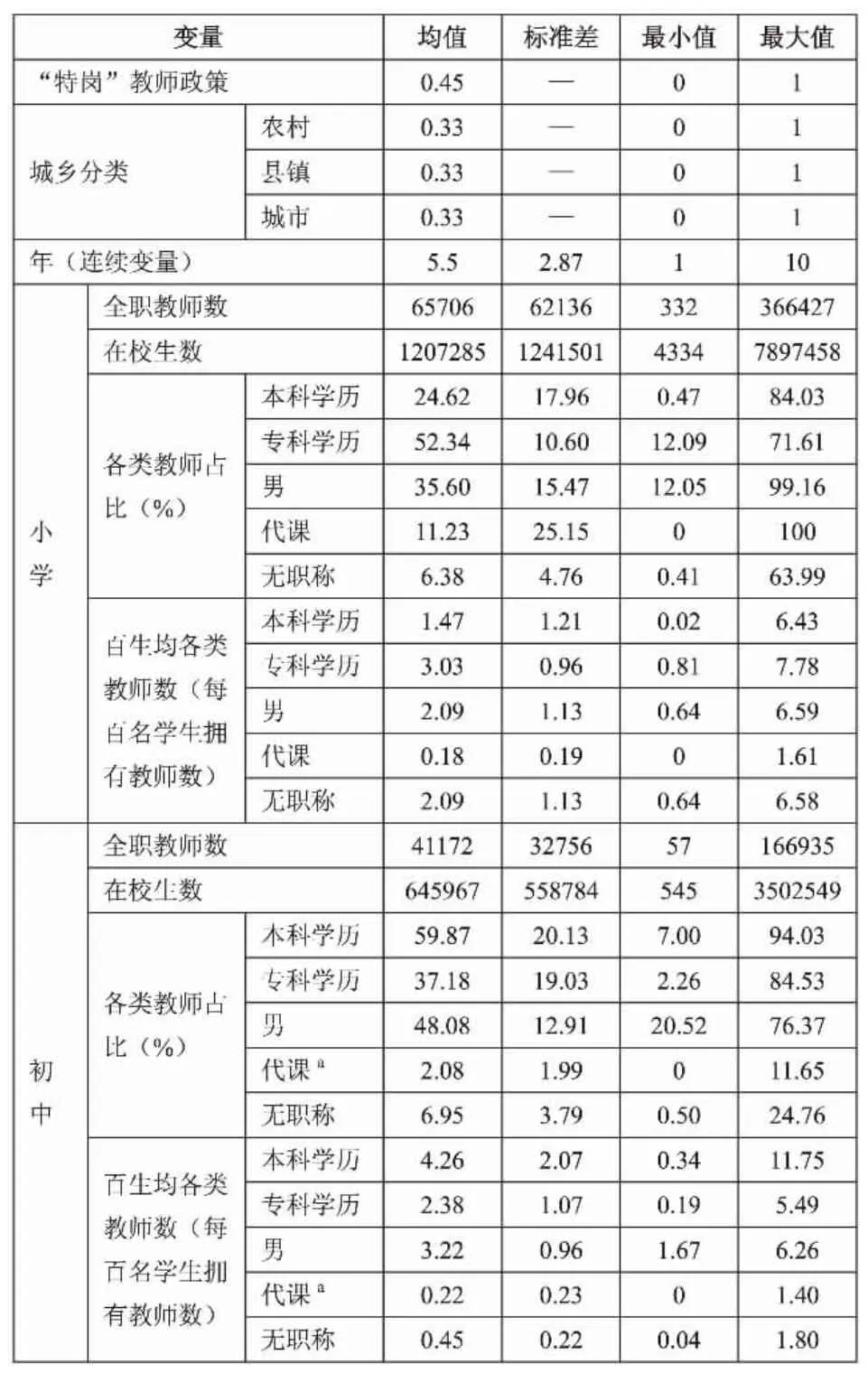

为了分析义务教育阶段我国教师队伍的变化趋势以及“特岗”教师政策对于改善教师队伍结构和促进教育公平方面所起到的作用,本研究收集了《中国教育统计年鉴》中有关义务教育阶段教师队伍情况和学生情况的相关数据,构建了我国大陆地区省级行政单位②2004—2013年10年的面板数据。采用分城乡的省级行政单位数据,各省均包含农村、县镇、城市3类区域③的教师和学生情况数据,研究中共有870个样本点。“特岗”教师政策变量为省层次的0/1分类变量,其中1代表某省在某年实施了“特岗计划”。除了表示具体年的虚拟变量外,我们还以2004年为第1年将年份变量转换为连续变量,便于进行趋势分析。根据年鉴数据,对于每个样本点,我们分小学和初中分别整理和计算了关于教师与学生数量、教师占比、生均教师数三类变量。对于教师占比和生均教师数两类变量,我们均从教师学历、性别和类别的角度计算了各类教师占总数的百分比和每100名学生拥有的各类教师数,以便分析教师要素投入的公平及其变化。具体变量及其描述统计见表1。

首先对义务教育阶段我国教师队伍数量和结构的变化趋势进行描述。在此基础上,根据公式(1)进一步分析“特岗”教师政策对于完善教师队伍和促进教育公平的作用。

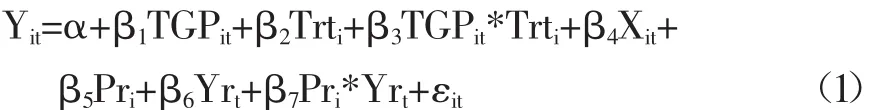

式(1)中,Yit是本研究关注的结果变量,代表省年的教师队伍情况,包括教师队伍数量和结构两类变量,其中结构变量具体包括各类教师占总数的百分比和每百名学生拥有的各类教师数。TGPit为“特岗”教师政策变量,其取值为1则代表省年实施了“特岗计划”。Trti代表“特岗计划”的目标区域。由“特岗计划”的实施范围可知,城市不享受“特岗”教师政策,农村和县镇可以享受该政策,且在享受该政策的农村和县镇中,前者受该政策影响的强度更大。因此,本研究将分别通过对比“特岗计划”实施省份中农村、县镇与城市之间、农村与县镇之间的教师队伍在政策实施前后的变化,来识别“特岗”教师政策对教师队伍和教育公平的净影响。“特岗”教师政策对教师队伍和教育公平的影响由公式(1)中对TGPit与Trti交互项系数的估计()表示。各地教师队伍的数量与结构等情况除了可能受到政策影响外,还受到地方教育情况本身的影响,比如,由人口年龄结构或城镇化等原因造成的在校生数量的增减,各省可能具有的独特的教育环境或教育文化,教师队伍可能具有随时间变化的趋势等。因此,为了使对“特岗”教师政策效果的估计更为精确,公式(1)引入控制变量Xit、表示省的虚拟变量Pri、表示时间的变量Yrt来控制可能存在的上述影响,同时还引入了Pri和Yrt的交互项来考虑不同省份教师队伍可能随时间变化的趋势不尽相同的情况。我们将利用公式(1)针对小学和初中分别进行分析。

表1 主要变量与描述统计

四、分析结果

(一)教师队伍数量及变化

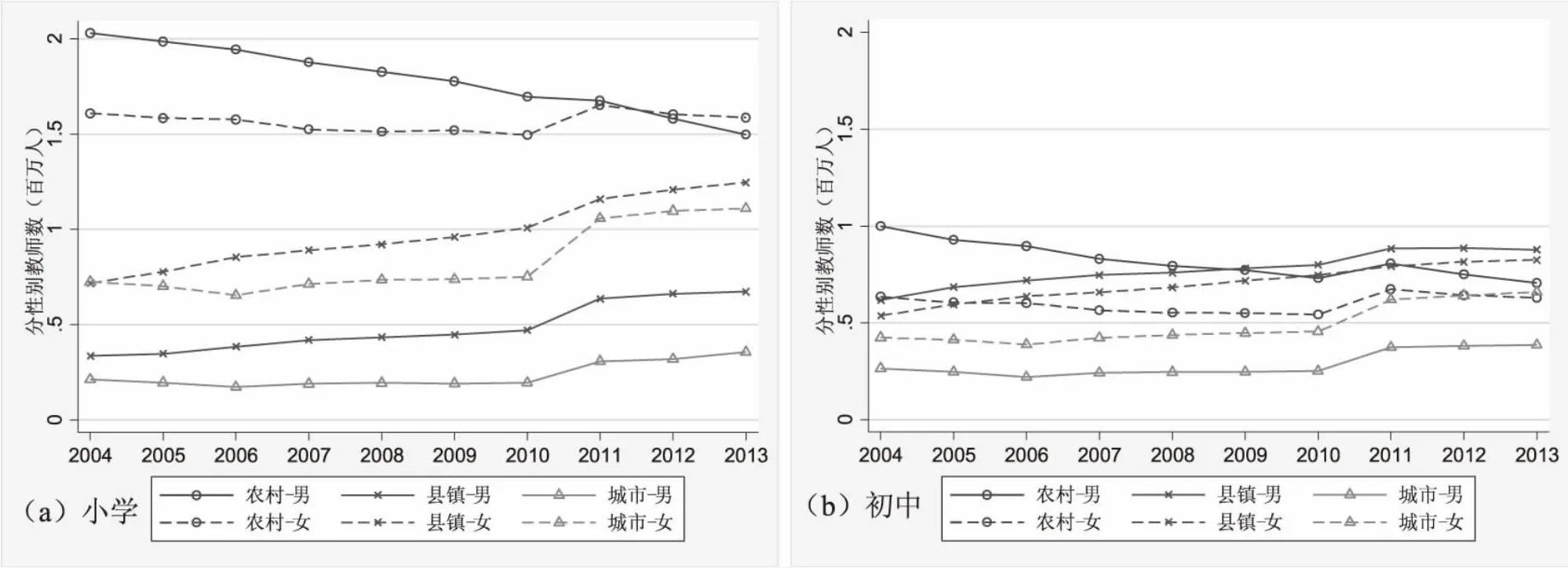

如图1所示,我国义务教育教师队伍总体数量在2004-2013年间没有明显的变化,其中小学教师队伍约占总体数量的60%,初中约占40%。不过,无论是小学还是初中的教师队伍,其内部的城乡结构均发生同样的变化,展现了义务教育教师队伍县镇化的趋势。2004年,约65%的小学教师在农村小学任教,这一比例随着时间推移而逐渐缩小,到2013年,约有50%的小学教师在农村小学任教。与此同时,小学教师队伍中在县镇任教的教师数量由2004年的约18%增长到2013年的超过32%,而在城市小学任教的教师数量和比例(近20%)总体上保持稳定。初中教师队伍的城镇化趋势与小学教师队伍相同,在城市任教的教师数量和比例(约20%)保持稳定的情况下,农村初中教师占比由2004年的45%进一步下降到2013年的30%,该比例的下降被县镇初中教师占比的提升弥补。

图2为农村、县镇、城市的义务教育阶段教师队伍的学历情况及变化趋势。总体上来说,城乡各区域拥有本科学历的教师数量和占比,初中阶段高于小学阶段。具体来看,在小学阶段,在农村和县镇任教的拥有专科学历的教师数量呈先上升后下降的趋势,而拥有本科学历的教师数量显示出了明显的增长趋势。虽然近年来在农村任教的拥有专科学历的教师数量有所下降,但拥有本科学历的教师数量仍远低于拥有专科学历的教师数量;在县镇任教的拥有本科学历的教师数量正在与拥有专科学历的教师数量接近;在城市任教的拥有本科学历的教师数量已经超过了拥有专科学历的教师数量。在初中阶段,无论城乡,拥有本科学历的教师数量均呈增长趋势,而拥有专科学历的教师数量均呈减少趋势,且目前拥有本科学历的教师数量均已多于相应区域拥有专科学历的教师数量。不过,就本科学历教师数量超越专科学历教师数量的时间点而言,城市中学最早,其次是县镇中学,最后是农村中学。

图3为农村、县镇、城市义务教育阶段教师的性别情况。小学阶段,农村学校的男教师数量多于女教师,但男教师数量呈现减少的趋势,目前男女教师数量比较接近。县镇和城市的男教师数量均少于女教师数量,不过县镇学校的男教师比例高于城市学校的男教师比例。初中阶段,农村和县镇学校的男教师数量均高于相应地区学校的女教师数量,而城市学校的男教师数量少于女教师数量,不过农村学校的男教师数量和占比呈减小的趋势。

图4为农村、县镇和城市义务教育阶段代课教师和无职称教师的情况。虽然农村小学的代课教师数量随时间的推移正在大幅减少,但其数量仍远远大于县镇和城市小学的代课教师,也远远多于中学阶段各城乡区域学校的代课教师。小学阶段的无职称教师数量在各城乡区域学校中均有较明显的增加趋势,2008年以后农村小学的无职称教师数量超过了代课教师的数量。初中阶段农村和县镇学校的无职称教师数量大于城市学校的无职称教师数量。

基于公式(1)对“特岗”教师政策在小学和初中的效果分别进行的分析,表2展示了“特岗”教师政策对于提高教师队伍数量的回归结果。对于基于全部样本的分析,以完全不享受“特岗”教师政策的城市样本作为对照组,分别看享受“特岗”教师政策的农村和县镇样本在政策实施前后是否发生了教师队伍数量的变化。“特岗”教师政策理论上向农村倾斜,即农村和县镇享受不同强度的“特岗”教师政策,因此,基于农村和县镇样本的分析中以县镇样本对照组,分析在政策实施前后,享受强政策的农村样本与享受弱政策的县镇样本相比,在教师队伍数量上是否有所不同。在表2中仅展示了对关键解释变量(包括“特岗”政策、城乡区域、政策与区域的交互项、在校生数)对教师队伍数量的估计结果,省略了模型中年、省及两者交互项的回归结果。考虑到同省内部样本可能存在的相关性对估计标准误的影响,采用省层的集群标准误。

图3 按城乡分不同性别教师数及变化

图4 按城乡分不同类型教师数量及变化

表2的回归结果显示,在校生数的增长对教师队伍数量的增加有显著影响。在在校生数一定的情况下,教师队伍总体数量在不同省份和区域的分布有如下两个特点:(1)实施“特岗”政策省份的教师队伍总体数量仍比不实施“特岗”政策省份的教师队伍总体数量少(这一点在初中阶段表现得更加显著);(2)农村小学的教师队伍总体数量显著高于县镇和城市小学。在控制了以上因素造成的教师队伍数量的变化之后,“特岗”政策与农村和县镇交互项的估计显示:(1)“特岗”教师政策的实施显著增加了农村和县镇初中阶段教师队伍的总体数量,但农村初中并没有比县镇初中因“特岗”教师政策而显著增加教师队伍总体数量;(2)“特岗”教师政策的实施仅显著增加了县镇小学阶段教师队伍的总体数量,而农村小学也同样没有比县镇小学因“特岗”教师政策而显著增加教师队伍总体数量。

表2 “特岗”教师政策与教师队伍数量回归结果

(二)“特岗”教师政策与教师队伍结构

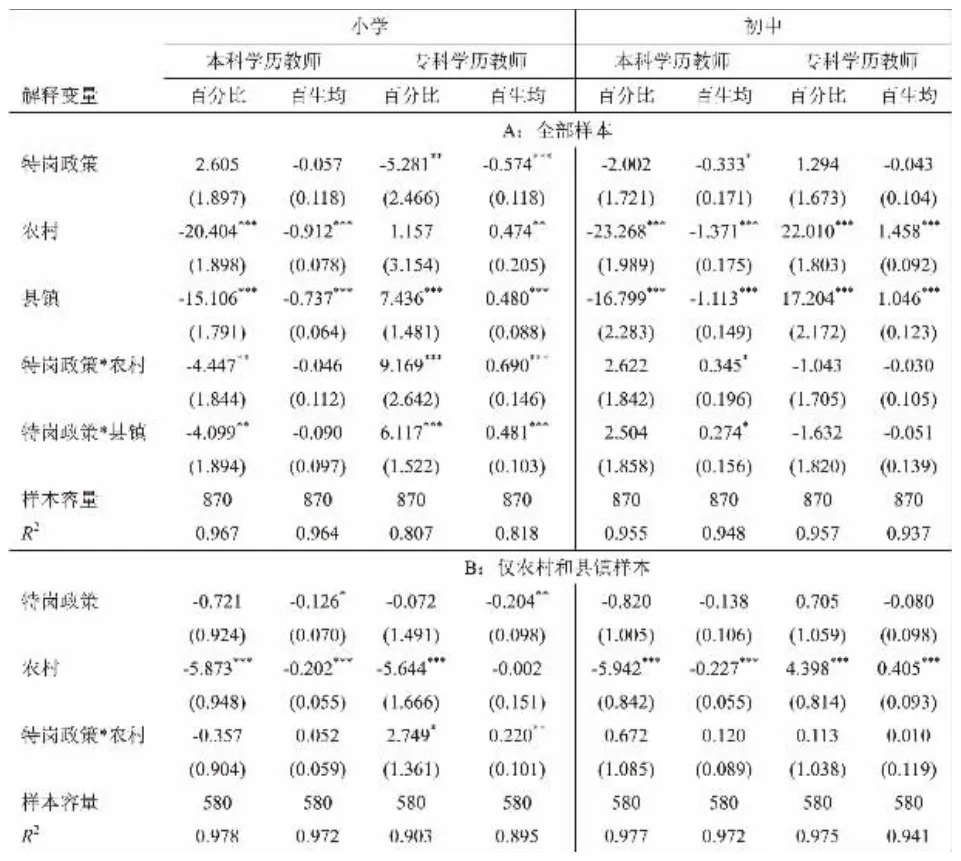

以上分析了“特岗”教师政策对教师队伍总体数量的影响,在此基础上,进一步对该政策对教师队伍结构的影响进行分析。鉴于“特岗计划”的招聘对象为本科毕业生和少量专科毕业生,研究首先关注的是“特岗”教师政策是否通过增加目标省份和区域学校包括本科和专科学历教师的数量而使教师队伍结构得到改善。对于教师队伍的学历结构,研究使用本科、专科学历教师所占百分比和每百名在校生拥有的本科、专科学历教师数来测量。表3展示了“特岗”教师政策与教师学历结构的回归结果。除了表中展示的关键解释变量的估计结果外,模型中还加入了年、省、年省交互项、在校生数量和教师总数作为控制变量。对于以某学历百分比作为结果变量的模型,使用教师总数作为权重,对于以百名学生某学历教师数作为结果变量的模型,使用在校生数量作为权重。“特岗”政策实施省份和城乡区域本身在教师学历结构上存在的显著的差异,比如农村小学和初中的教师队伍中本科学历教师百分比和百生均数显著低于县镇,县镇又显著低于城市。在控制上述差异后,对“特岗”政策与城乡区域交互项的估计结果显示,“特岗”教师政策显著增加了农村和县镇小学专科学历教师百分比和百生均专科教师数,但显著减少了农村和县镇小学本科学历教师百分比;与城镇小学相比,“特岗”政策显著增加了农村小学的专科学历教师百分比和百生均专科教师数;“特岗”教师政策对初中教师队伍结构并没有显著的影响。

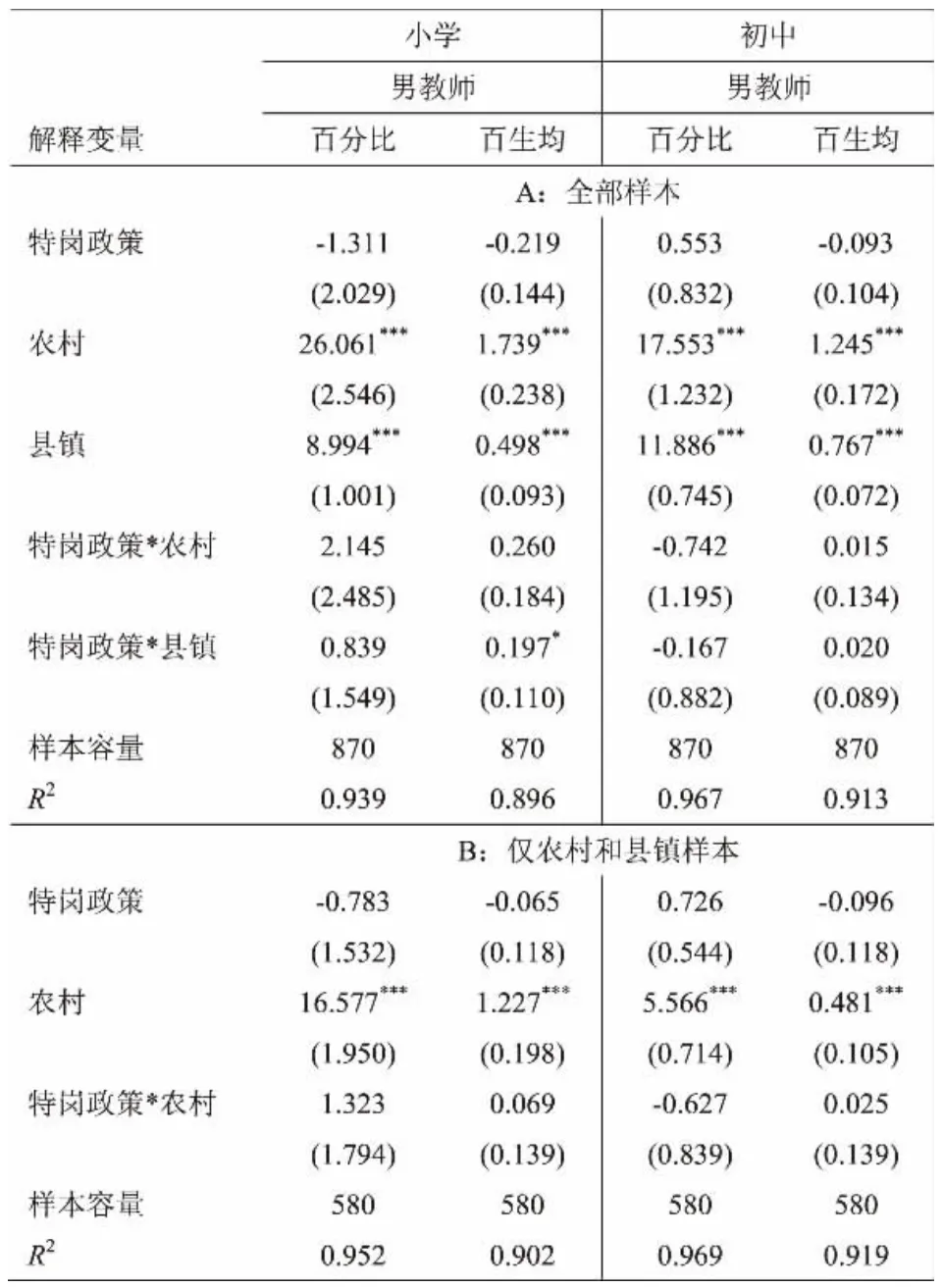

与对教师队伍学历结构的分析类似,研究还分析了“特岗”教师政策对教师性别结构的影响。表4展示的结果显示,虽然政策实施省份和城乡区域本身在教师性别结构上存在显著的差异,但“特岗”教师政策对农村和县镇教师队伍的性别结构并没有显著的影响。结合前文所述,“特岗”教师政策无法起到缓解农村学校的男教师数量和占比减小的趋势。

此外,为了分析“特岗”教师政策是否对有利于代课教师的减少,表5以教师队伍中代课教师和无职称教师的百分比和百生均数作为被解释变量展示了回归分析的结果。从“特岗”政策和城乡区域交互项的估计来看,“特岗”教师政策有同时增加代课教师和无职称教师百分比和百生均数的趋势,且该趋势在小学样本大部分的分析中统计上显著。可见,一方面可以说明,“特岗”教师政策在增加了无职称教师百分比和百生均数的同时,并没有很好地起到减少代课教师比例的作用;另一方面还可以推测,“特岗”教师政策尚不能满足实施区域学校对教师的需求。

表3 “特岗”教师政策与教师学历回归结果

表4 “特岗”教师政策与教师性别回归结果

表5 “特岗”教师政策与教师类别回归结果

五、结论与讨论

研究表明,“特岗”教师政策在解决农村师资总量不足、结构不合理等方面问题所起到的作用未能充分达到政策预期。一方面,与非“特岗计划”目标区域相比,该计划的目标区域在政策实施前后,教师队伍数量上虽有所增加,但教师队伍的学历结构、性别结构和类型结构并没有发生相对优化的改变。另一方面,对于“特岗计划”重点关注的农村和初中学校,其教师队伍受“特岗”教师政策实施的影响在统计上并不显著。

“特岗”教师政策方案中对满足教师供给方与需求方需要方面的设计可能存在不足,这在一定程度上能够解释“特岗”教师的政策效果与政策预期之间存在差距的原因。从教师供给的角度来说,研究发现机会成本较高的教师(如男性教师、本科学历教师)相对更不容易受到“特岗”教师政策的引导而到艰苦地区任教,当前政策方案并不能使拥有较高机会成本的教师得到更高补偿,也没有为教师到艰苦地区工作提供额外的补偿。从教师需求的角度来说,研究发现“特岗”教师政策在增加目标地区教师数量的同时,并没有能够减小该区域代课教师所占比例,暗示着该政策未能完全满足目标地区学校对教师的需求,而在政策目标地区财力有限的情况下,当前政策条款中关于目标地区学校教师补充途径的限制和地方政府配套资金方面的要求会有碍于目标地区学校对教师需求的满足。

由此,建议“特岗计划”在精准测算教师供给机会成本和地方财力的基础上,调整配套政策方案,构建可持续发展的农村地区义务教育阶段教师队伍补充机制,以更好地促进教育公平发展。

注释

①根据网上公开的信息(www.jyb.cn/china/gnxw/201502/t20150212_613188.html,finance.ifeng.com/a/20141121/13295939_0.shtml)估算所得。

②鉴于西藏和新疆等少数民族自治区的自然条件、教育环境与其他大陆省级行政单位之间差异较大,本研究中的分析不包括西藏和新疆等地区,这对研究结果没有本质影响。

③2011—2013年的《中国教育统计年鉴》进行了统计口径的调整,在原有3类区域的基础上,增加了城乡结合区和镇乡结合区两类区域。分析中将这两类区域与农村合并,分析结果与除去上述两类区域后进行分析的分析结果没有本质差异。

[1]邬跃.教育政策分析——以农村学校教师“特岗计划”为例[J].教育理论与实践,2010,30(1):28-30.

[2]安雪慧,丁维莉.“特岗教师计划”政策效果分析[J].中国教育学刊,2014(11):1-6.

[3]肖阳,阎护锋.从政策承受者角度分析城乡教育差距——以陕西省X市为例[J].教育理论与实践,2014,34(12):30-34.

[4]方怡妮,牟映雪.农村教师“特岗计划”研究述评[J].教育导刊,2014(1):59-62.

Evaluating the Effect of Specially Contracted Teachers Plan on Equal Access to Qualified Teachers in Rural Compulsory Education

YOU You1,YANG Jin1,ZHANG Yu2

(1.Graduate School of Education,Peking University,Beijing 100871,China;2.Institute of Education,Tsinghua University,Beijing 100084,China)

2017-03-18

国家自然科学基金项目(7103013);北京市教育科学规划课题(CDA14123)。

由由,1979年生,北京大学教育学院/教育经济研究所/医学教育研究所副研究员,美国哥伦比亚大学哲学博士;杨晋,1990年生,北京大学教育学院博士生;张羽,1982年生,清华大学大学教育研究院副教授。