大学生就业问题形成的根本原因探讨

——人力资本与技术进步匹配的计量经济学模型解析

张宝贵

·方 略·

大学生就业问题形成的根本原因探讨

——人力资本与技术进步匹配的计量经济学模型解析

张宝贵

(天津财经大学经济学院,天津300222)

解决大学毕业生就业的相关问题,具有重要的理论创新价值和实践指导意义。通过建立现代经济增长中大学毕业生影响人力资本与技术进步匹配的市场理论,构建了大学毕业生需求系统分析的理论框架,并进行了实证研究。研究结果表明,形成大学生就业困境的根本原因是:短期社会生产行为,重视资本投资而忽视人力资本水平的提高;并且在人力资本水平提高方面,重视模仿性知识的传授而轻视创新型知识生产能力的培养。

大学生就业;技术进步;人力资本;生产函数;教育发展战略

Abstract:Solving the problems related to the employment of college graduates has important theoretical value and practical significance.Based on the market theory concerning the influence of college graduates on human capital and technological progress matching in modern economic growth,a theoretical framework of college graduates'requirement system analysis is established,and an empirical study is carried out.The root causes of college graduates'employment difficulties lie in the short-term social production behavior by placing too much emphasis on capital investment while neglecting the improvement of human capital level,and valuing the imparting of imitative knowledge instead of the cultivation of innovative knowledge production capabilities.

Key words:Employment of College Graduates;Technological Progress;Human Capital;Production Function;Education Development Strategy

一、问题的提出

大学毕业生就业情况直接影响经济社会的健康发展。2011年至2014年,国务院先后颁布一系列相关文件,旨在促进大学毕业生就业。2011年高校毕业生人数为660万,2016年高校毕业生人数达到765万。大学毕业生数量连创新高,就业形势严峻,出现了“学历越高反而越难就业”“高校毕业生就业收入不断降低,但人们上大学的热情不减反增”等现象。对此,刘金菊提出了大学毕业生的“教育水平已经超过实际岗位所要求水平”[1]的“教育扩招过度”说,姚先国提出了“大学毕业生的真实劳动生产率将逐渐显现”[2]的“教育效益渐显”论。这些理论观点,容易使人对人力资本理论的核心观点“提高人力资本水平必然提高生产效率和效益”产生质疑,也难免让人疑问:加快经济转型是否需要提高劳动者素质?而对这一问题的否定回答将直接动摇实施“科教兴国”战略的信念。

二、相关文献综述

大学生就业问题研究中,第一种观点是供给“增长过快”说。如:闵维方、蒋承认为大学生就业难是因为大学毕业生增长速度超过对其需求速度[3];对其他发展中国家大学生失业率的研究也有类似结论[4]。第二种观点是“结构过剩”说。如:薛泉、刘园园认为大学生就业难是大学生的一种相对过剩[5];余东华、范思远认为大学生就业难的原因是我国产业结构不合理[6]。第三种观点是大学生素质与市场需求的“素质差距”说。如:Yuzhuo Cai指出要提高大学生职场知识与技能[7];Finch David和Hamilton Leah指出要提高大学毕业生的软技能及解决问题的能力[8];吴蔚提出最关键的因素还是大学生的就业价值取向[9]。第四种观点是制度因素导致的“制度约束”论。如:岳昌君、程飞指出社会资本影响大学毕业生就业[10];马莉萍、丁小浩指出社会关系对高校毕业生就业的影响越来越重要[11];谭庆刚指出社会制度影响大学生就业[12]。

以上观点中,“制度约束”论,把制度作为外生变量研究大学生就业供求关系,但没有客观地揭示出如果体制改革完全到位,市场机制下大学生的需求规模与当前供给是否可以保持平衡。“素质差距”说,没有说明素质差距导致市场供大于求的客观判定标准,没有说明大学生就业规模与经济发展需求相适应的标准。事实上,培养目标与企业生产需求不适应的情况,即使在高等教育发达的国家也存在。Geoff Mason等通过对经济合作与发展组织(OECD)国家高校毕业生的就业情况调查,得出结论:学校所有课程传授的知识等在劳动力市场表现并不显著[13]。而“增长过剩”说和“结构过剩”说,都是基于“奥肯定律”,将大学毕业生就业率与经济增长速度之间进行比较。例如,有学者将大学生就业率与GDP增长率之间的关系进行简单分析,得出的结论是:大学生就业率“在2008年之前与GDP增长率呈现反向变动趋势,2011-2012年,GDP增长率下调,大学生就业率出现小幅下降”[14]。这一结论并没有说明大学毕业生就业规模与经济增长的内在联系是什么以及大学毕业生就业的形成机理和判定标准是什么。所以,“增长过剩”说和“结构过剩”说没有揭示出造成大学毕业生“供大于求”或“增长快速”现象的根本原因。

三、理论分析框架与模型推演

(一)理论分析框架

1.技术进步与人力资本相互作用

增加大学毕业生就业岗位的根本动力是技术进步,即应用新的知识或技术来提高生产效率。这样可以使得“产品价格水平的降低,可以增加消费者对产品的需求”,促进生产规模的扩大,并且使得产品研发升级、产业上下游进一步拓展、社会产业链加长,从而创造了大量的就业岗位[15]。而这些就业岗位需要与之相适应的大学毕业生。盛欣、胡鞍钢的实证研究也表明,技术进步倾向于吸纳更多的高人力资本劳动力[16]。

弗纳尔德与琼斯提出经济增长的可识别四大驱动力[17]:一是“索洛增长”,二是“卢卡斯增长”,三是“罗默增长”,四是将新创意运用到生产或服务领域。其中,后三种现代经济增长方式的关键是:提高人的劳动能力形成资本是促进现代经济增长的主要因素。因为,在索洛模型中,人力资本作用包含在技术进步之中。技术进步是由创新性知识生产如专利和发明等推动的,生产主体是高水平人力资本劳动者。宇泽1965年提出技术进步源于教育,罗默1986年提出内生经济增长取决于人力资本在技术创新的配置。尼尔森—菲尔普斯1966年提出人力资本是技术进步的内生变量间接促进经济增长,分别为技术创新和技术模仿。这一假说在1994年被本哈比布等的研究[18]证实。这说明:技术进步动力来源于人力资本水平的提高。

2.大学毕业生提高人力资本水平与推动技术进步的机制

大学毕业生提高人力资本水平与推动技术进步的主要途径是:一部分大学毕业生满足技术进步对掌握技术模仿性知识的就业需求;一部分大学毕业生加入到创新性知识的生产队伍中(如图1所示)。

图1 大学毕业生提高人力资本水平与推动技术进步的机理

从短期来看,推动技术进步和增加高素质劳动力,企业短期内的“投入—产出”效益不会明显提高,甚至可能下降。高科技对于人力资本水平的高需求,使得企业的“投资—收益”具有长期性以及从而带来短期结构性失业问题,使得市场发展更加倾向于低科技企业,从而挤压大学毕业生的就业空间。

技术进步必须建立在人力资本水平提高的基础上,需要人力资本的投入予以保障,也要在制度上予以保护。短期内,技术引进可以增加高水平人力资本就业数量,但长此以往,必然影响创新能力的提高。

3.技术进步与人力资本“匹配市场”对大学毕业生的需求

技术进步与人力资本“匹配市场”是指:人力资本水平的提高为企业生产提供的运用模仿新知识的劳动者和生产创新知识劳动者,作为生产要素满足边际技术替代率相等帕累托最优生产条件,即:创新知识劳动者推动技术进步所创设的就业岗位,正好满足模仿新知识劳动者的就业市场需求。

技术进步与人力资本“匹配市场”对大学毕业生需求表现在:经济增长对大学毕业生的需求与人力资本结构优化对大学毕业生的需求相等,都等于技术进步中创新性知识生产对大学毕业生需求。由于现实的不匹配,可以分别计算出三个方面的对于大学毕业生的不同需求程度。通过与实际数量的比较,可对大学毕业生就业问题进行科学的解析。

(二)模型推演

1.人力资本结构优化与大学毕业生规模

人力资本水平提高的标志是人均教育年限的增加。因为,“在实证增长文献中,很难判断将平均受教育程度解释为人力资本存量会有多大问题”[19]。假定教育水平最高为第三级教育,同龄人口中各级教育毕业生率为100%,接受初等教育、中等教育和高等教育的年限分别为x1、x2和x3,P1j、P2j、P3j分别为第j年接受初等、中等、高等教育劳动力占同龄人口比重。由于教育发展的连续性,同一时点的相邻层级的教育入学率存在一次相关性为:

式(1)中,Pi+1,j与Pij分别是第i级教育与第i+1级的两个相邻的教育阶段的入学率,ai、bi为常数。

在普及基础教育的前提下,高等教育入学率与中等教育入学率的一次线性相关,用公式表示为:

式(2)中,T与S分别是高等教育与中等教育的入学率,a0、b0为常数。

用P1表示接受初等教育劳动力人口比重,P2表示接受中等教育劳动力人口比重,P3表示接受高等教育及其以上教育的劳动力人口比重,是指劳动年龄阶段为n年每一年劳动力中的大学毕业生率,则有:

由式(1)可知:P3=a0P2+b0

以g(t)表示劳动力人均教育年限,可以表示为:

由ΣPi(t)=1,P1x1+P2x2+P3x3=g(t)=g,则有:

式(5)说明,高等教育人口比重与人均教育年限一次线性相关。

设T0=a/n,则有:

式(7)说明,人均人力资本增量与高等教育毛入学率成正比例。

2.大学毕业生规模与经济增长关系

技术进步具有指数增长规律,索洛就假定技术进步具有指数函数性质[20],即:

式(8)中,A(t)是技术进步,t为时间,A0、ζ为常数。

根据劳动力平均教育年限具有指数函数性质[21],可以假设:

式(9)中,t为时间,g0、η为常数。

根据曼昆、罗默、韦尔等的相关理论,将人力资本作为技术进步的内生性变量的生产函数,表示为:

式(10)中,Y为产出,A为社会生产技术进步,K为社会生产物质资本,L劳动力数量,H为劳动力人均人力资本水平,α、β、γ为常数。

由柯西定理,式(11)中ΔY达到最大值,则有:

显然,这样的人力资本水平提高与创新性知识的生产,满足边际技术替代率相等帕累托最优生产条件。

假设劳动力数量为常数L0的条件下,可以得到:

其中,CA、CK为常数。

显然,当人力资本为H(t)=0时,A(t)=0。因为没有相应人力资本为基础,不仅技术模仿没有效益水平,而且也不可能有创新知识增长,所以可得:

即在式(8)和式(9)中,η=ζ,则有:

事实上,物质资本投资是指数增长,AK模型就假定物质资本的变化微分方程是线性的,用公式表示为:

dK(t)/dt=sK(t) (18)

如果物质资本投资与技术进步同样指数增长,即:K(t)=K0eηt

这样,可以得到:

由式(7)和(20),可以推出:

式(22)中,c0、c1为常数。

3.大学毕业生劳动力总数与技术创新性知识生产数量

罗默(Paul Romer)、格罗斯曼(Grossman)和赫尔普曼(Helpman)等假定人力资本H的运动微分方程是线性的,与技术进步的关系为:

式(23)中,H为人力资本水平,A为技术进步,φ为常数。

假设技术进步过程包括科技投入、研发成果和市场交易,具有生产函数规模报酬不变规律,自主创新性知识生产函数就可以表示为:

式(24)中,Ac(t)表示自主创新性知识生产数量;AFR表示科技投入;AT表示研发成果;AD表示市场交易;A0、ε、π、ω为常数,且ε+π+ω=1。

以L0×P3′表示Ac(t)决定的大学毕业生人口人力资本水平,用生产函数表示人力资本水平为:

以L0×P3表示大学毕业生人口的人力资本水平,显然,现实大学毕业生人口人力资本的创新水平与实际自主创新性知识生产数量Ac(t)存在差距。

根据人力资本与创新性知识的生产“匹配市场理论”以及人力资本指数增长的假设,可得:

设k=1/L0,可以得到:

式(27)说明:技术创新性知识增长与大学毕业生人口比重之间的匹配函数关系。

其中,θ可以看做是帕累托最优生产条件理想状态的就业数量之间与实际大学毕业生数量的比值,也是高等教育培养创新人才质量的指标。人力资本水平与技术进步实现匹配市场时,式(8)和式(9)中,η=ζ,那么,θ=1。

4.创新知识生产满足技术进步的需求程度

由式(26)可知:

其中,ΔP3为实际大学毕业生增加率,ΔP3′为Ac(t)对应的大学毕业生增加率。

在上一年大学毕业生实现全部就业的前提下,P3=P3′,所以:

(三)模型实证检验

1.大学毕业生与中等教育相关性检验

同龄人口大学毕业生率即高等教育入学率,与高等教育毛入学率之间关系为:

T=T0×5/3

其中,T表示高等教育毛入学率,T0表示高等教育入学率。

由式(2)可得:

式(31)中,T与S分别是高等教育毛入学率与中等教育入学率,a、b为常数。

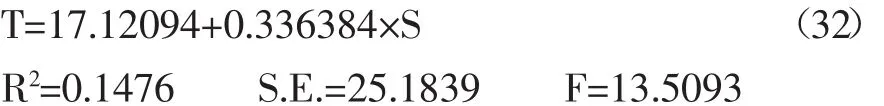

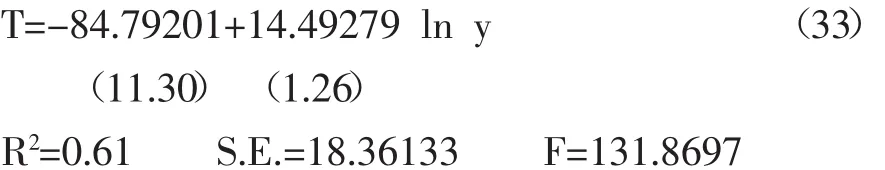

将数据(数据来自教科文组织网站)代入式(31),得到:

式(32)中,S为中等教育入学率,T为高等教育毛入学率。

因此,可以得到如下命题:

命题Ⅰ:在人力资本结构水平有序提高的前提下,每年增加的劳动力人口中,相邻教育层次比重呈线性相关。

2.大学毕业生率与经济增长检验

由式(22),根据世界各个国家的2011年数据,高等教育毛入学率数据来自教科文组织网站,人均GDP数据根据来自世界银行网站分析得到:

根据以上分析结果可得:

命题Ⅱ:在满足边际技术替代率相等帕累托最优生产条件下,人力资本结构优化中,劳动力中同龄人口大学毕业生率与经济增长GDP的对数线性相关。

由命题Ⅱ,可得出推论:

推论Ⅰ:如果同龄人口大学毕业生率低于经济增长所对应水平,那么经济增长一定是物质资本投资增长速度高于人力资本投资增长。

由命题Ⅱ和推论Ⅰ,可以进一步得出推论:

推论Ⅱ:在物质资本投资增速高于人力资本的条件下,如果人力资本结构中大学毕业生比重相对于较低,劳动力市场必将倾向于降低大学毕业生工资。

3.高等教育人口比重与技术创新性知识生产数量

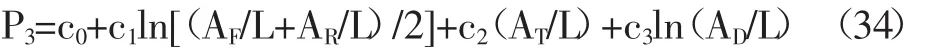

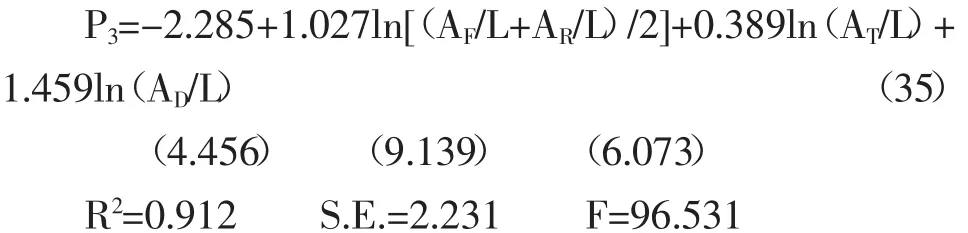

式(27)可以改为:

式(34)中,P3为第t年i地区高等教育人口的比重;AF/L为第t年i地区在财政的总投入中用于科技支出部分的人均水平,政府在财政投入中用于科学技术的部分除以当年总人口数;AR/L为第t年i地区人均研究与实验发展经费支出,研究与实验发展经费支出总额除以当年总人口数;AT/L为第t年i地区国内专利申请的授权数的每人拥有量,国内专利申请授权数除以各地区当年总人口;AD/L为第t年i地区人均技术市场成交额。

根据2003年至2013年的《中国统计年鉴》《中国劳动统计年鉴》《中国科技统计年鉴》,为了保证数据稳定性,在选取数据时剔除了数据缺失较为严重省份数据,对式(31)进行计量分析,得到:

由R2和F的数值可以看出,P3与各个变量在统计显著。由此,可以得出:

命题Ⅲ:在规模不变的条件下,创新性知识过程的生产率与全社会大学毕业生率具有指数相关。

4.创新性知识生产满足技术进步需求的程度

根据命题Ⅲ,由式(34)与(35)可得:

所以,θ=0.3478

这说明:同样人数的大学毕业生数量,最先进的国家创新性知识生产的数量是我国的1/θ=2.875倍,大学毕业生劳动力进行的创新性知识生产的数量满足技术进步需求程度仅为34.78%。

四、大学生就业问题的基本判定和原因解析

(一)基本判定

1.大学毕业生没有优化人力资本结构

根据命题Ⅰ,由式(32),2011年中等教育入学率为92.4%,按照世界平均水平,我国高等教育毛入学率应达到48.2%。而实际上,2011年全国各类高等教育总规模达到3167万人,高等教育毛入学率为26.9%。

2.大学毕业生数量相对低于经济增长水平

根据命题Ⅱ,由式(33),2011年我国人均GDP为5416.67美元,按照世界平均水平,我国大学生毛入学率应达到39.8%,实际是26.9%。

3.大学毕业生创新水平远低于世界先进水平

创新性知识生产满足技术进步需求的程度仅为34.78%。形象的解释是:技术先进并建立了贸易壁垒的高等教育发达国家每位大学毕业生的技术创新性知识的生产数量为100,我国仅为34.78。

(二)原因解析

1.短期生产行为

2015年,适龄人口中的大学毕业生率实际为26.9%,达到人力资本结构优化要求的55.8%,达到经济增长合理要求的66.75%。所以,有学者提出的“教育扩招过度”说,只是劳动力市场和生产中表面的假象。根据推论Ⅰ,深层次原因是重视物资投入而忽视技术进步的短期生产行为。

2.科技创新“短板”

我国人均大学毕业生技术创新性知识生产能力仅为发达国家的34.78%,不仅低于人力资本结构优化需求的55.8%,也低于满足边际技术替代率相等帕累托最优生产条件经济增长需求的66.75%。这说明,我国大学毕业生创新能力还有很大的提升空间。这不仅说明大学毕业生创新能力提升是解决大学毕业生就业问题的“短板”,也进一步证明“教育效益渐显”论的正确性。

3.人民群众需求“更强”

2015年,以同龄人口接受中等教育率为基准,适龄人口中的大学毕业生率应为48.2%,为实际大学毕业生率(26.9%)的1.79倍;而以满足边际技术替代率相等帕累托最优生产条件为基准,适龄人口中的大学毕业生率应为39.8%,为实际大学毕业生率(26.9%)的1.48倍。所以说,大学生过剩,是市场信号引导的相对过剩,造成就业收入下降。同时,根据推论Ⅱ,可以得出:相对于经济发展的客观要求,人民群众提高人力资本的需求更加强烈。这是“学历越高反而越难就业”“普通高校毕业生就业收入不断降低但人们上大学的热情不减反增”的原因。

五、研究结论与政策建议

(一)研究结论

1.我国大学生就业问题形成的根本原因判定

当前我国大学毕业生的就业规模,不仅在数量上与合理的经济增长需求存在差距,也与广大人民群众接受高水平教育需求存在差距,而且大学生创新能力也与技术进步的需求存在差距。所以,目前大学生就业问题形成的根本原因是:短期社会生产行为,重视资本投资而忽视人力资本水平的提高;并且在人力资本水平提高方面,重视模仿性知识的传授而轻视创新型知识生产能力的培养。

2.科学判定大学生就业需求规模是解决大学生就业问题的理论前提

建立人力资本与技术进步的“匹配市场”理论,构建大学毕业生就业需求的相关理论模型,不仅可以解释我国大学生就业问题形成的根本原因所在,而且为理解“新常态”下我国经济由要素驱动和投资驱动转向创新驱动和人力资本驱动,加快高等教育“供给侧”改革提供了一个全新的视角,可以为未来高等教育改革与发展的战略提供科学依据。

(二)政策建议

1.坚定实施“科教兴国”战略,扩大大学毕业生就业规模

从大学毕业生就业问题的解析可以看出:将经济转型引导向依靠科技进步和提高劳动者素质轨道上来,对于我国经济可持续发展具有重大的现实意义和深远的历史意义。一方面可以避免企业的短期生产行为,扩大技术模仿性知识的劳动者的需求,增加掌握大学毕业生的就业岗位;另一方面,可以增加创新性知识生产的投入,提高创新能力,推动技术进步,从而扩大大学毕业生就业规模。

2.破解“不可能三角定律”,重视创新能力的提高

根据“不可能三角定律”,高等教育发展中,扩大数量规模、满足生产需要和创新质量保证,只能三选二。要想打破这一“魔咒”,一方面要以提高高等教育的人才培养质量为核心,提高高等学校、企业以及全社会的创新性知识的生产能力;另一方面要提高社会生产的技术标准,有必要像欧盟一样,制定高于国际标准的技术法规,形成“技术性贸易壁垒”[22],以使适龄人口中的大学毕业生率即使提高了50%,就业状况也只有微弱的变化[23],就业状况依然保持良好。

3.创新教育发展战略目标,高质量实现高等教育普及化

2010年3月我国政府提出:到2020年高等教育毛入学率达到40%。依据大学生增长与技术进步“匹配市场”理论,与经济增长目标相适应,2011年高等教育毛入学率应达到39.8%。事实上,2016年4月,教育部首次发布《中国高等教育质量报告》表明:2015年,我国高等教育毛入学率达到40%,到2019年,将达到50%以上。需要强调的是:未来高等教育发展战略目标不仅是高等教育毛入学率达到50%以上,更重要的是,在大学毕业生的创新能力培养方面,要加快追赶世界先进水平。

[1]刘金菊.中国人口的教育过度:水平、趋势与差异[J].人口研究,2014(9):41-53.

[2]姚先国,方昕,钱雪亚.高校扩招对大学毕业生工资的干预效应[J].人口与经济,2014(1):67-79.

[3]闵维方,蒋承.产业与人力资源结构双调整背景下的大学生就业——一个历史和比较的视角[J].北京大学教育评论,2012(1):2-13.

[4]ANNIE M N W,HAMALI J.Higher education and employment in Malaysia[J].International Journal of Business&Society,2006,7(1):102-120.

[5]薛泉,刘园园.从我国经济发展的阶段性特征看大学生就业难问题[J].教育发展研究,2010(1):82-86.

[6]余东华,范思远.生产性服务业发展、制造业升级与就业结构优化——“民工荒与大学生就业难”的解释与出路[J].财经科学,2011(2):61-68.

[7]CAI Y.Graduate employability:a conceptual framework for understanding employers'perceptions[J].Higher Education,2013,65(4):457-469.

[8]FINCH D J,HAMILTON L K,BALDWIN R,ZEHNER M.An exploratory study of factors affecting undergraduate employability[J].Education&Training,2013(7):681-704.

[9]吴蔚.大数据背景下大学生就业价值取向探究[J].就业指导,2014(2):91-94.

[10]岳昌君,程飞.人力资本及社会资本对高校毕业生求职途径的影响分析[J].中国高教研究,2013(10):21-27.

[11]马莉萍,丁小浩.高校毕业生求职中人力资本与社会关系作用感知的研究[J].清华大学教育研究,2010(1):84-92.

[12]谭庆刚.制度性失业与中国大学生就业难[J].人口与经济,2011(1):22-26.

[13]MASON G,WILLIAMS G,GRANMER S.Employability skills initiatives in higher education:what effects do they have on graduate labor market outcome?[J].Education Economics,2009,17(1):1-30.

[14]赵俊英.经济增长与大学生就业质量的非一致性分析——基于需求视角[J].湖北社会科学,2015(1):160-166.

[15]赵利.技术进步影响就业总量的机理与例证[J].人口与经济,2009(1):31-35.

[16]盛欣,胡鞍钢.技术进步对中国就业人力资本结构影响的实证分析——基于29个省的面板数据[J].科学学与科学技术管理,2011(6):172-179.

[17]FERNALD J G,JONES C I.The future of US economic growth[J].American Economic Review,2014,104(5):44-49.

[18]BENHABIB J,SPIEGEL M M.The role of human capital in economic development:evidence from aggregate cross-country data[J].Journal of Monetary Economic,1994,34(2):143-173.

[19]路易吉·帕加内托,埃德蒙·S·费尔普斯.金融、研究、教育与增长[M].路蒙佳,译.北京:中国人民大学出版社,2008:72.

[20][美]罗伯特·M·索洛.经济增长理论一种解说[M].保华,译.上海:格致出版社,2015:122.

[21]张宝贵.教育发展战略研究[M].天津:天津人民出版社,2003:44-45.

[22]徐光科.欧盟、WTO与中国技术法规之比较[J].陕西职业技术学院学报,2013(8):30-32.

[23]乌尔里希·泰希勒.高校扩招背景下欧洲高等教育与劳动力市场关系的变化趋势[J].北京大学教育评论,2012(1):61-71.

Formative Factors in College Graduates'Employment Difficulties:An Econometric Study Based on Human Capital and Technological Progress Matching Model

ZHANG Bao-gui

(School of Economics,Tianjing University of Finance and Economics,Tianjing 300222,China)

2017-02-13

2012年教育部人文社会科学研究项目规划项目“海峡两岸高等教育合作发展的策略与政策研究”(项目编号:12YJA880155);2013年天津市教委项目天津市高等学校人文社会科学研究项目“天津市优化高等教育结构促进产业结构升级的研究”(项目编号:20132417)。

张宝贵,1964年生,男,天津市人,天津财经大学经济学院经济学系研究员,博士,主要从事人力资本理论和教育发展战略研究。