领导授权行为对大学生团队科学创造力的作用机制

张建卫,任永灿,周 洁,赵 辉

领导授权行为对大学生团队科学创造力的作用机制

张建卫,任永灿,周 洁,赵 辉

(北京理工大学教育研究院,北京100081)

大学生团队科学创造力是当今教育组织行为学的一项前沿性课题。基于内部动机与社会认知的整合性视角,构建了领导授权行为与大学生团队科学创造力关系的理论模型。本研究以全国80个大学生科技创新团队为研究对象,运用层次回归分析和多重中介检验发现:领导授权行为对团队科学创造力具有显著的正向影响;团队内部动机和心理安全对团队科学创造力也有显著正向影响,且在领导授权行为与团队科学创造力之间起部分中介作用。

领导授权行为;团队科学创造力;团队内部动机;团队心理安全

Abstract:Undergraduates'team scientific creativity is a frontier topic in today's education organizational behavior.Based on an integrated perspective of intrinsic motivation and social cognition,this study establishes a theoretical model on the relationship between leader empowering behavior and undergraduates'team scientific creativity.Using hierarchical regression analysis and multiple intermediary inspection,results from 80 innovation teams among science and engineering undergraduates reveal that leader empowering behavior exerts a significantly positive effect on team scientific creativity.Team intrinsic motivation and team psychological safety,acting as a partial medium between leader empowering behavior and team scientific creativity,exert a significantly positive effect on team scientific creativity.

Key words:Leader Empowering Behavior;Team Scientific Creativity;Team Intrinsic Motivation;Team Psychological Safety

一、问题提出

随着“互联网+”及“工业4.0”时代的到来,迅猛发展的科技革命从广度和深度上带来了组织竞争和社会经济变革。团队科学创造力(Team Scientific Creativity)已成为制约竞争力和变革结果的一大关键动因,比个体创造力更能发挥出强大的知识协同效应与组合创新优势。团队科学创造力是指在科学任务情境中,团队成员在团队领导者带领下,通过团队协作产生具有新颖性、独特性社会价值的科学成果的智能品质或能力[1-2]。以往研究侧重于探讨企业领导情境与团队创造力之间的关系[3-4],而高校大学生科技团队中的领导情境对团队科学创造力的作用机制,亟待引起研究者的高度关注,从而为大学生创新创业教育提供实证依据和理论指导。

在团队领导情境中,指导教师及队长作为“领航人”和“教练员”,对大学生团队科技创新过程和成果发挥着至关重要的影响力。目前大学生科技创新团队的领导工作日益受到重视,但仍存诸多不足:一方面表现为放任型领导,即指导教师忙于科研工作、评职称或兼职等,无暇顾及学生科技创新活动,采取放任自流的方式;另一方面表现为包办式领导,即指导教师在学生创新活动中采取包办代替、亲历亲为方式,而学生并未真正参与创新过程。此外,大学生科技团队队长作为团队发展的主要负责人,在指导教师缺位或越位时,也并未充分发挥自身的影响力。上述团队领导问题不仅挫伤了大学生参与团队创新的积极性,而且阻碍了团队科学创造力的发展,这些消极后果更加凸显了大学生团队领导与团队科学创造力关系研究的紧迫性和重要性。

领导授权行为作为一个功能凸显的团队情境因素,在团队创新过程中发挥着重要作用,如倡导创新目标,关注权力下放,鼓励创新参与,进而促进团队创造力的提升[5-6]。Zhang和Bartol研究发现[7],领导授权行为对团队成员创新绩效及创新行为的投入有显著的正向影响。然而,领导授权行为对团队科学创造力的作用路径如何?以往企业领域的团队创造力研究成果抑或有所启示,但学者们的研究取向存在分歧:有的学者从动机视角出发认为,领导授权行为能激发成员的内部动机,进而促进了团队创造力发展[8-9];有些学者则从社会认知视角出发认为,领导授权行为体现出领导者对管理过程的支持,信息共享的公开以及对承担风险创新尝试的容纳,有利于营造出团队心理安全氛围并进而作用于团队创造力[10-11]。基于上述,本研究将聚焦于高校组织中的大学生科技创新团队,从内部动机和社会认知(如心理安全感)的整合性视角出发,探索领导授权行为对团队科学创造力的作用机制。

二、理论基础与研究假设

(一)领导授权行为对团队科学创造力的影响

领导授权行为(Leader Empowering Behavior)是指领导者通过授予个体权力,为个体提供指导及支持,促进个体参与决策,进而增强个体内在动机和工作主动性的过程[12]。针对大学生科技创新团队而言,领导授权行为是指领导者(如指导教师、队长或组长等)为了实现团队创新目标,采取授权赋能、信任支持和指导反馈等方式激发团队成员主动参与的过程。Konczak,Stelly和Trusty将领导授权行为划分为6个维度[13],即授予权力、承担责任、自主决策、分享信息、技能发展以及指导创新表现。这一结构划分对探索大学生科技创新团队中的领导授权行为结构不无借鉴意义。

越来越多的研究者对企业领导授权行为与下属绩效关系开展了研究。结果显示,领导授权行为是提高团队成员主动性和创造力的主要因素[14],被授权的团队成员在工作中拥有更多的自主权和责任感,愿意付出更大的努力自主完成工作。领导者在下放权力的同时,倡导创新目标,通过挖掘创新任务的意义,使团队成员意识到所承担任务的重要价值,提高了成员对创新目标的承诺感与认同度,进而增强团队合作意愿及主动性,从而表现出更多的团队创新性行为[15]。

目前,大学生科技创新实践在全国高校呈蓬勃发展之势。通过梳理已有文献,可以发现有关领导授权行为与大学生团队科学创造力的关系尚缺乏理论探讨及实证研究,但上述企业组织中的相关研究发现颇具启示价值。为此,本研究提出假设1:领导授权行为正向预测大学生团队科学创造力。

(二)团队内部动机的中介作用

基于Deci和Ryan的内部动机(Intrinsic Motivation)理论[16],Amabile提出了团队内部动机(Team Intrinsic Motivation)概念,是指团队成员因强烈兴趣或被任务本身所吸引而参与某项活动,并非以获得外部报酬和奖励为目的的内在动力,它能给团队成员带来乐在其中的工作感受及自我满足感[17]。团队内部动机产生于团队的社会化过程并随之发展变化,是个体内部动机在团队层面上涌现的特征,而非简单的加总。

领导授权行为对团队内部动机具有显著影响。Deci等人的自我决定理论认为,内部动机来自于三种心理需要的满足,即自主需要、胜任需要和关系需要[18-19]。首先,授权领导者鼓励团队成员表达对创新任务的看法与建议,并乐于与团队讨论创新问题,这种自主性互动及支持会影响到团队成员对于创新任务的判断,进而自觉地被任务吸引并投入更多热情[20],从而满足了成员的自主需要;其次,授权领导者肯定团队成员能力,协助其厘清任务目标,并及时反馈任务建议[21],团队成员易获取更多与任务相关的知识及技能,从任务中获取的效能感与成就感大幅提升[22],从而满足了成员的胜任需要;最后,授权领导者及时给予团队成员认可赏识和情感关怀,基于互惠和社会交换原则,成员更易建立起对领导者的信任、尊重及情感联系,从而满足成员的关系心理需求。王雅静、曹小华等人研究也指出,在大学生科技创新团队管理过程中,充分授予成员决策权、关注成员创新感受的指导教师及队长,更易调动起团队创新的主动性和积极性[23-24]。

团队内部动机有助于提升团队创造力[25]。受内部动机驱动的团队具有较高的团队创新效能感,其认知坚韧性与灵活性较高,团队创新表现较好。一方面,在面对挑战性的创新任务时,高内部动机团队表现出更强的认知坚韧性,更愿意认真思考,并投入更多的时间和精力,寻求非常规的解决方式,团队创造力可能会更高。另一方面,高内部动机团队又表现出更强的认知灵活性,对创新任务抱有极大热情,充满好奇心,工作方式较为灵活,能将创新知识运用得更灵活自如[26]。丁三青等人对参与全国大学生科技作品“挑战杯”赛的创新团队调研后发现,那些出于强烈兴趣而自发组建的团队其创新表现更优秀[27]。

前人的研究成果证明,领导授权行为可能通过增强团队内部动机进而作用于团队科学创造力。然而,在已有研究文献中并未发现直接验证内部动机在领导授权行为与团队创造力之间的中介效应。高校学生科技创新团队的相关表现又是如何呢?为此,本研究提出假设2:团队内部动机在领导授权行为与大学生团队科学创造力之间起中介作用。

(三)团队心理安全的中介作用

团队心理安全(Team Psychological Safety)是指团队成员共有的信念和心理感受,即团队成员普遍认为在团队内承担人际风险是安全的,并相信在团队内发表真实意见不会遭到其他成员的为难、拒绝或惩罚,上述信念和感知正是基于彼此信任、互相尊重、相互关怀的心理基础[10]。作为群体层面的概念,团队心理安全提供了一种将支持性感知或信念转化为具体行为的解释体制[28]。

领导行为对团队心理安全具有显著影响。领导者对创新活动的行为反应,将影响团队成员对安全、适当行为的感知和判断。首先,授权领导者相信成员能力并授予团队决策权,能够营造出相互信任与支持的团队氛围,鼓励成员专注于创新任务,从而减少团队对不确定性的忧虑。其次,授权领导者向团队成员提供创新指导,并及时进行信息分享及反馈,从而使领导与成员之间表现出更多的行为一致性,因而会有更多的安全感和依赖感[29]。最后,在创新任务过程中,授权领导者关注并尽力满足成员的积极需求,易使成员感知到领导者的善意,成员也会努力工作加以回报,从而敢于担当风险。在大学生科技创新团队情境下,指导教师及队长鼓励团队成员尝试非常规的解决方式,并能充分包容团队创新中带来的未知风险或失败时,将会增强团队成员的自信心和安全感[30]。

团队心理安全是影响团队创新的重要因素之一[31-32]。在团队心理安全度较高的条件下,成员在分享信息、表达观点及质疑他人观点时,就不会感到尴尬或担心被拒绝及惩罚,容易营造出一种高支持性氛围,有助于激发团队创造性认知的产生,增强团队人际关系活力,从而提升团队创造力[33]。李光红在研究大学生科技创新团队时发现,当团队成员之间因互动沟通而形成的人际信任、共享心智模式水平越高时,其团队创新绩效也相应较高[34]。此外,较高的团队心理安全能够帮助团队成员克服自我防御和学习性焦虑,使成员更乐于承担创新性任务,进而表现出更多创新性行为。因此,领导授权行为对于提出新想法的团队是开放的、可用的和易接近的,这能提高团队心理安全程度,进而提升其团队科学创造力。

为此,本研究提出假设3:团队心理安全在领导授权行为与大学生团队科学创造力之间起中介作用。

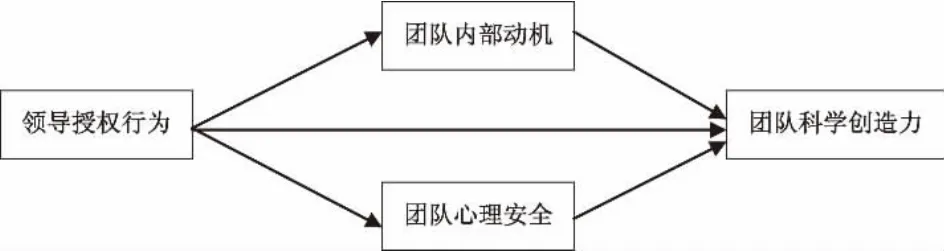

综上所述,本研究拟从内部动机与社会认知的整合性视角出发,试图考察领导授权行为对大学生团队科学创造力的作用机制,并构建了领导授权行为、团队内部动机、团队心理安全与团队科学创造力关系的理论模型(见图1)。

图1 本研究的理论模型

三、研究方法

(一)研究对象

因本研究旨在考察大学生团队科学创造力,而非一般意义上的团队创造力,主要以全国大学生科技创新大赛、挑战杯大赛、大学生机械创新大赛等比赛的理工科大学生团队为研究对象。调研以团队为单位展开,要求被试团队80%以上成员完成问卷,研究人员现场发放问卷。问卷收回后剔除空白、反应倾向过于明显的问卷,最后得到有效问卷743份,共80个团队。其中,男生629人,占84.7%,女生114人,占15.3%;年龄25岁以下占98.5%,26~30岁占1.5%;本科生700人,占94.2%,硕士生,43人占5.8%;参队时间6个月以下有132人,占17.8%,6个月以上至1年有303人,占40.8%,1年至2年有222人,占29.9%,2年以上有86人,占11.6%;3人团队18个,占22.5%,4~8人团队17个,占21.25%,9~13人团队26个,占32.5%,14-18人团队19个,占23.75%。

(二)测量工具

本研究所有变量的测量均采用Likert 5点计分法,1~5分别表示从“非常不符”到“非常符合”。

1.领导授权行为。该变量的测量采用Arnold等人编制的“领导授权行为”量表[12],并根据大学生科技创新团队的情境进行改编,对领导授权行为进行测量,共10个题项,如“导师及队长给每位成员表达想法的机会”。该量表的内部一致性系数为0.91。

2.团队内部动机。该变量在刘云和石金涛的工作偏好量表[35]基础之上形成,共有4个题项,如“当我们想要知道,我们到底能把工作做得多出色”。该量表的内部一致性系数为0.77。

3.团队心理安全。该变量的测量采用Edmondson的量表[10],共有7个题项,如“团队成员不会因为犯错误而受到其他成员的指责”。该量表的内部一致性系数为0.73。

4.团队科学创造力。该变量的测量采用Scott和Bruce开发的创新行为量表[36],共有12个题项,如“我们团队能及时分享、交流新知识和技术”。该量表的内部一致性系数为0.90。

(三)共同方法偏差与数据聚合检验

本研究所有变量均由个体报告,对可能存在的共同方法偏差采用了程序控制和Harman单因子检验。在数据收集过程中强调匿名性、保密性以及数据仅限于学术研究等说明进行程序控制。Harman单因子检验通过将所有变量的题项一起做因子分析,在未旋转时得到第一主成分来判断同源方差的严重程度。测量结果显示数据解释了总体变异的29.12%,解释度较低,同源方差问题并不显著,对总体结果的分析不会产生质的影响。

本研究从组内一致性和组间差异性两个方面论证了将个体层面数据聚合到团队层面的可行性。结果表明:在组内同质性方面,80个大学生科技团队成员报告的领导授权行为、内部动机、心理安全和团队科学创造力的Rwg均值分别为:0.96、0.97、0.97和0.96,高于0.70的标准;在组间差异性方面,上述变量的ICC1值分别为:0.42、0.29、0.27和0.30,均超过了0.12的标准,ICC2值分别为:0.83、0.97、0.97、0.73,高于0.70的标准。

(四)分析方法

本研究采用SPSS19.0和Mplus4.0统计软件进行数据分析处理。首先,采用SPSS19.0进行Harman单因子检验、描述性统计、相关系数和内部一致性系数检验。接着,采用Mplus4.0考察团队内部动机和团队心理安全在领导授权行为与团队科学创造力之间的并行中介效应,进行多元回归分析。此外,采用Sobel检验和非对称置信区间进一步验证了并行中介效应且检验了中介效应的显著性。

四、研究结果

(一)描述性统计与相关分析结果

研究变量的描述性统计和相关分析如表1所示。领导授权行为与团队内部动机(r=0.44,p<0.01)、团队心理安全(r=0.41,p<0.01)、团队科学创造力(r=0.60,p<0.01)呈显著正相关关系;团队内部动机(r=0.63,p<0.01)、团队心理安全(r=0.63,p<0.01)均与团队科学创造力呈正向关系。

表1 描述性统计及相关分析(N=80)

(二)假设检验结果

本研究涉及主效应和中介效应,采用回归分析对所提出的假设进行检验。

1.主效应检验

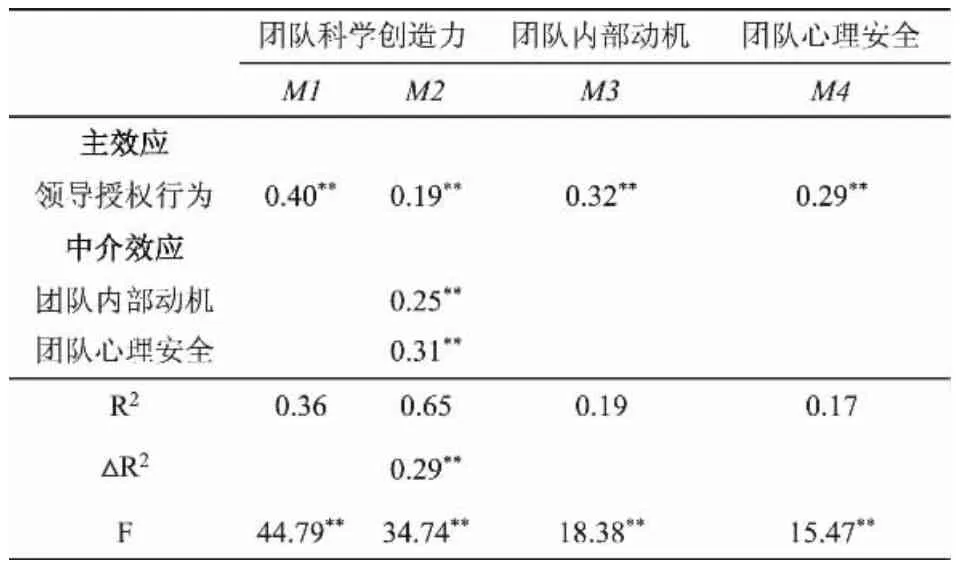

假设1提出领导授权行为对团队科学创造力有正向影响。如表2所示,在M1中,领导授权行为对团队科学创造力有显著正向影响(β=0.40,p<0.01)。因此,假设1得到支持。

2.中介效应检验

假设2、假设3分别提出团队内部动机、团队心理安全在领导授权行为和团队科学创造力间起中介作用。如表2所示,在M3和M4中,领导授权行为对团队内部动机(β=0.32,p<0.01)和团队心理安全感(β=0.29,p<0.01)有显著正向影响;在M2中,当两个中介变量进入方程后,领导授权行为对团队科学创造力的方差解释量有显著的增加(△R2=0.29,p<0.01)。团队内部动机(β=0.25,p<0.01)和团队心理安全(β=0.31,p<0.01)分别对团队科学创造力有显著正向影响。与此同时,领导授权行为对团队科学创造力的影响减小(由β=0.40,p<0.01减小至β=0.19,p<0.01),满足多重中介效应成立的判断标准[37]。由此,假设2和假设3得到初步验证。

表2 多元回归分析结果

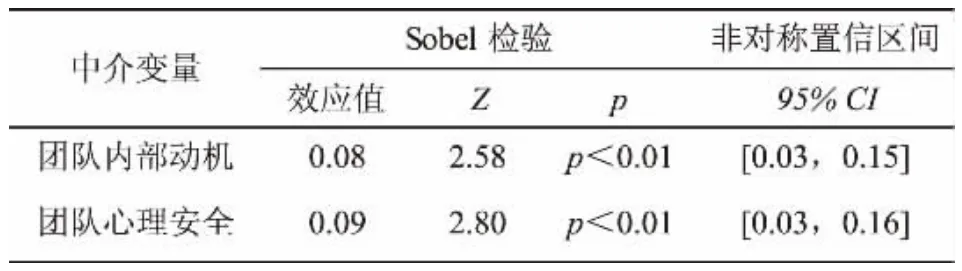

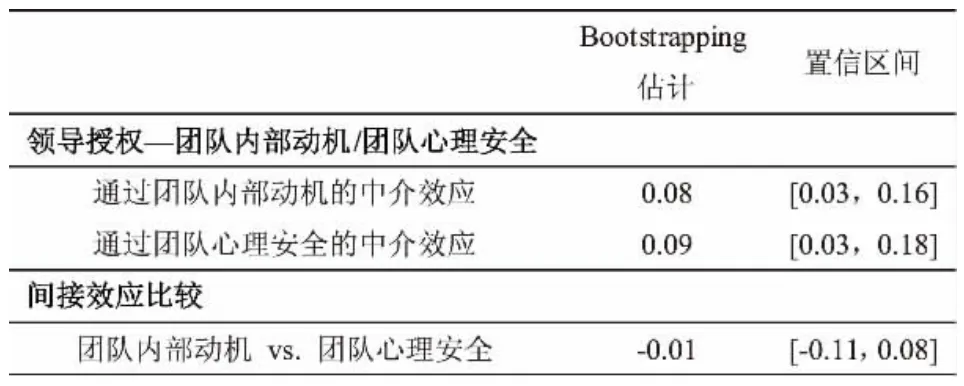

为进一步证明假设2与假设3,本研究还使用Sobel检验和非对称置信区间两种方法[38]对中介效应进行了再次检验。如表3与表4所示,Sobel检验结果表明:(1)团队内部动机的中介效应为0.08,该效应大小显著(Z=2.58,p<0.01);95%水平下的间接效应非对称置信区间为 [0.03,0.15],不包括0;95%的Bootstrap置信区间为[0.03,0.16],不包括0,由此证明了团队内部动机的中介作用,假设2得到完全支持。(2)团队心理安全间接效应大小为0.09,该效应大小显著(Z=2.80,p<0.01);95%水平下的间接效应非对称置信区间为[0.03,0.16],不包括0;95%的Bootstrap置信区间为[0.03,0.18],不包括0,由此证明了团队心理安全的中介作用,假设3得到完全支持。进一步从间接效应比较的置信区间可以发现,如表4所示,两种中介效应大小并无显著差异(置信区间为[-0.11,0.08],包括0)。因此,两个中介效应程度不存在显著差异。

五、讨论

团队科学创造力是一个新提出的概念,它是团队创造力发展与科学创造活动的结合体。本研究考察了领导授权行为与团队科学创造力的关系及其内在机制,拓展了学术界对团队科学创造力影响因素的认知范畴。本研究的理论贡献如下:

(一)拓展了创造力研究范畴

以往创造力研究呈现出离散性和阻断性特征,缺乏融通性和整合性。比如,研究者或是从个体水平上探讨一般性创造力,或是依据科学维度测量个体创造力(即科学创造力),或是研究企业情境下的团队创造力。而本研究立足于前人研究基础,分别从“水平”“维度”和“情境”三个层面进行拓展、延伸,从传统的个体水平延伸到团队水平,从一般创造力转向科学创造力,从企业组织情境拓展到教育组织情境,并深入推进团队水平与科学维度相融合,进一步丰富了创造力理论体系和研究内容。

表3 Sobel检验和非对称置信区间检验

表4 间接效应大小比较结果

(二)考察了领导授权行为的主效应

已有研究表明,领导授权行为既强调授权也凸显赋能,重在激发团队成员的积极性与主动性,这对团队科学创造力具有积极影响。但鲜见有实证研究直接检验领导授权行为对于团队科学创造力的影响。本研究基于团队层面的实证研究,将领导授权行为作为一种团队情境刺激,检验了其对于团队科学创造力的积极影响。一方面,领导授权行为强调“授权”[39],即指导教师及队长鼓励团队自主设计创新任务方案,强化团队成员创新的参与度,促使团队突破现有秩序框架,促进团队成员努力探寻与挖掘解决问题的创造性方法,从而提升团队科学创造力。另一方面,领导授权行为强调“赋能”,强调领导者影响团队成员自我成长过程,通过激发团队成员的工作热情,减少团队成员的“无力感”(Sense of Powerlessness),使其效能感和胜任感得以增强,从而提高团队科学创造力。本研究表明,领导授权行为正向影响团队科学创造力,支持并验证了领导授权行为是团队科学创造力的关键性前因变量这一假设[40-41],并在此基础上,直接检验了领导授权行为与团队科学创造力之间的正向关系。这一研究发现弥补了以往对团队科学创造力实证研究的不足,也从解释边界上拓展了领导授权行为研究。

(三)探索了领导授权行为的作用机理

此外,本研究还深入探讨了领导授权行为的内在作用机理,为开启大学情境下领导授权行为与大学生团队科学创造力之间的理论“灰箱”提供了实证依据。首先,基于内在动机理论视角,考察了团队内部动机的中介效应。领导授权意味着对团队成员能力的信任与认可,可以充分激发团队成员的主动性认知动机,进而转化成从事创造性活动的内驱力,因而表现出更高的创造力[26]。其次,基于认知理论视角,考察了团队心理安全的中介效应。指导教师及队长关注团队成员心理变化,鼓励团队成员相互尊重、彼此包容和信赖,帮助团队成员排除外部干扰,并致力于提升团队内部凝聚力,促使成员形成对团队的心理安全感,进而参与到创造性任务过程中,积极探寻多样化或差异化的问题解决之道。该研究结果为社会认知理论提供了团队层面科学创造力的实证支持。最后,本研究检验了团队内部动机和团队心理安全在领导授权行为和团队科学创造力之间起部分中介作用,且二者的中介效应并不存在差异。这意味着领导授权行为还可能通过其他方式影响着团队科学创造力,未来研究尚需从不同理论视角进一步挖掘领导授权行为发挥作用的复杂机理。

六、现实启示

(一)发挥团队领导者的支架作用

在大学生科技创新团队管理过程中,领导到位与否是大学生科技创新团队创造力提升的重要组织保障。团队领导者作为“重要他人”(Significant Others),能够将创新团队从现有水平不断提升至即将达成的水平(即最近发展区[42]),并在过程中发挥至关重要的支架作用。因此,大学组织应引导指导教师、队长从传统的包办型、控制型模式转向授权赋能模式[43],进而充分激发大学生团队科学创造力。(1)指导教师及队长要充分发挥领导力。团队领导者要鼓励成员提出自己想法和意见,给予人人表达建议机会,营造信息共享氛围,促使团队成员真正参与到创新决策过程中。同时,指导教师及队长应提出现实性和挑战性兼备的团队创新目标,采用各种方式进行引导、支持和激励,充分挖掘团队创新潜能,激发团队科学创造力。(2)要加强对指导教师及队长授权领导力的培训。指导教师及队长要有意识地在团队创新活动中自觉培养和锻炼自身授权的权变能力,即识变、适变、应变、制变能力,促使指导教师及队长真正成为大学生科技创新团队活动的组织者、评价者、引导者、凝聚者和促进者,进而培育团队成员“自我教育”“自我管理”“自我服务”的能力,从而构建提升大学生团队科学创造力的长效培育机制。

(二)激发科技创新团队的内部动机

本研究发现,团队内部动机在领导授权行为与团队科学创造力之间起中介作用。指导教师及队长通过培养团队内驱动力,促使团队成员投入更多的精力与热情到创新活动中,从而促进团队科学创造力。(1)团队领导者要以身作则,注重领导艺术。作为大学生科技创新团队的引领者和促进者,指导教师及队长要以崇高的责任和饱满的激情来感染团队成员,尊重团队成员创意和设想。领导者贵在方向引领而非知识灌输,重在点燃激情而非程序约束,培养团队成员内在的创新兴趣和科学精神,引导团队成员享受并沉浸于科学创新过程,进而培养团队成员对创新任务的原动力。(2)团队领导者要高度重视团队创新文化建设和价值观塑造,消除团队创新过程中的功利化追求。指导教师及队长应努力减弱外在动机的干扰,让激发好奇心、满足探究欲和实现自我价值等成为团队科学创新的内驱力。(3)团队领导者应引导成员正确对待创新过程中的挫折和失败。大学生参加科技创新活动既怀有热情、理想和愿景,又带有自发性、局限性和一定的盲目性。科技创新活动的挑战性、艰辛性会使团队成员产生挫败心理。因此,指导教师及队长要耐心地疏导团队情绪并坚定团队信心,帮助成员分析问题,指明解决问题的方向,善于为团队成员创造高峰体验,使得团队成员在不断解决问题的过程中,心理素养和技术素质得到锤炼,从而不断提升团队科学创造力。

(三)营造科技创新团队的心理安全氛围

本研究还发现,团队心理安全在领导授权行为与团队科学创造力之间起中介作用。因此,指导教师及队长应特别重视团队心理安全氛围的营造。(1)要建立平等的、无对错交流机制。团队领导者要宽容创新性失败,鼓励团队成员开诚布公地沟通和交流,增进团队成员对彼此专长的认知,努力创设宽松的、勇于质疑的创新环境。同时,团队领导者作为沟通交流对话的首席,应带头将团队沟通交流过程由“置入”模式向“对话”模式转换[44],缩短与团队成员的心理距离,真正做到平等对话。而这正是培养团队科学创造力所依赖的环境和氛围,是实现团队领导效应和有效协作的关键。(2)要建立彼此互信的支持性人际关系网络。团队领导者要注重优化、重组团队人际关系网络,及时关注团队成员的需求和情感,建立基于关系信任的积极团队文化,提供关于创新进程的正面反馈,保持团队成员开放而自由的心态。(3)还应构建灵活规范的团队制度。研究发现,团队制度规范过于僵化和繁多,易增加对成员的约束性而使其心理安全感下降[45]。因此,团队领导者还应是团队制度、流程的变革者、推进者和保障者。

七、研究局限

本研究尚存在如下不足:(1)所采用的横截面数据难以更好地确定变量间的因果关系,未来可采用纵向研究范式予以改善。(2)研究样本构成中男生比例较高且多为6个月以上的团队,这可能会影响样本代表性,进而影响研究结论的外部效度,后续研究则需考虑样本的多样性问题。(3)本研究仅考察了领导授权行为对大学生团队科学创造力的主效应。根据“领导-团队”情境互动理论,团队科学创造力会受团队特征和情境共同影响,这表明某些团队特征可能会强化或削弱领导授权行为对团队科学创造力的影响,故未来研究可从这一视角出发揭示领导授权行为影响团队科学创造力的边界条件和权变因素。(4)团队内部动机和团队心理安全起部分中介作用,这说明领导授权行为还可能通过其他因素影响大学生团队科学创造力,有待未来作进一步考察。

[1]胡卫平,俞国良.青少年的科学创造力研究[J].教育研究,2002(1):44-48.

[2]刘玉新,张建卫,杨世荣,等.理工科研究生团队科学创造力的研究与培养[J].学位与研究生教育,2013(8):34-39.

[3]RICHTER A W,HIRST G,VAN K D,BAER M.Creative self-efficacy and individual creativity in team contexts:Cross-level interactions with team informational resources[J].Journal of Applied Psychology,2012,97(6):1282-1290.

[4]ZHANG A Y,TSUI A S,WANG D X.Leadership behaviors and group creativity in Chinese organizations:The role of group processes[J].The Leadership Quarterly,2011,22(5):851-862.

[5]薛会娟.授权型领导如何促进团队创造力——以交互记忆系统为中介[J].科技管理研究,2013(24):144-147.

[6]VECCHIORP,JUSTINJE,PEARCECL.Empowering leadership:an examination of mediating mechanisms within a hierarchical structure[J].The Leadership Quarterly,2010,21(3):530-542.

[7]ZHANG X,BARTOL K M.Linking empowering leadership and employee creativity:the influence of psychological empowerment,intrinsic motivation,and creative process engagement[J].Academy of Management Journal,2010,53(1):107-128.

[8]莫紫莹,司徒健彬,林文斯.授权型领导对员工创造力的影响机制:自我效能与内在动机的中介作用[J].商业研究,2015,61(10):137-144.

[9]CHEN G,FARH J L,CAMPBELL-BUSH E M,et al.Teams as innovative systems:multilevel motivational antecedents of innovation in R&D teams [J].Journal of Applied Psychology,2013,98(6):1018-1027.

[10]EDMONDSON A.Psychological safety and learning behavior in work teams[J].Administrative Science Quarterly,1999,44(2):350-383.

[11]NAHRGANGJD,MORGESONFP,HOFMANNDA.Safety at work:a meta-analytic investigation of the link between job demands,job resources,burnout,engagement,and safety outcomes [J].Journal of Applied Psychology,2011,96(1):71-94.

[12]ARNOLD J A,ARAD S,RHOADES J A,DRASGOW F.The empowering leadership questionnaire:the construction and validation of a new scale for measuring leader behaviors[J].Journal of Organizational Behavior,2000,21(3):249-269.

[13]KONCZAK L J,STELLY DJ,TRUSTY M L.Defining and measuring empowering leader behaviors:development of an upward feedback instrument [J].Educational and Psychological Measurement,2000,60(2):301-313.

[14]EZZAMEL M,LILLEY S,WILKINSON A,WILLMOTT H.Practices and practicalities in human resource management[J].Human Resource Management Journal,1996,6(1):63-80.

[15]CHEN G,SHARMA P N,EDINGER S K,et al.Motivating and demotivating forces in teams:cross-level influence of empowering leadership and relationships conflict [J].Journal of Applied Psychology,2011,96(3):541-557.

[16]DECIE L,RYAN RM.Intrinsic motivation and self-determination in human behavior[M].New York:Plenum Press,1985.

[17]AMABILE T M.Creativity in context[M].Boulder,CO:Westview Press,1996.

[18]RYAN R M,DECI E L.Self-determination theory and facilitation of intrinsic motivation,social development,and well-being [J].American Psychologist,2000,55(1):68-78.

[19]RYAN R M,DECI E L.The darker and brighter sides of human existence:basic psychological needs as a unifying concept[J].Psychological Inquiry,2000,11(4):319-338.

[20]WANG P,RODE J C.Transformational leadership and follower creativity:the moderating effects of identification with leader and organizational climate [J].Human Relations,2010,63 (8):1105-1128.

[21]CARMELIA,SCHAUBROECK J.The influence of leaders'and other referents normative expectations on individual involvement in creative work[J].The Leadership Quarterly,2007,18(1):35-48.

[22]ZHOUJ.When thepresenceof creativecoworkersrelated tocreativity:role of supervisory close-monitoring,developmental feedback,and creative personality [J].Journal of Applied Psychology,2003,88(3):416-422.

[23]王雅静.大学生创新团队育人机制探析[J].教育理论与实践,2014,34(18):20-21.

[24]曹小华,吴青,李文锋.大学生科技创新能力的团队培养模式探讨[J].高教发展与评估,2007,23(3):22-24.

[25]SHIN S J,ZHOU J.Transformational leadership,conservation,and creativity:evidence from Korea [J].Academy of Management Journal,2003,46(6):703-714.

[26]SUNDGREN M,DIMEN A·S E,GUSTAFSSON J E,et al.Drivers of organizational creativity:a path model of creative climate in pharmaceutical R&D[J].R&D Management,2005,35(4):359-374

[27]丁三青,王希鹏,陈斌.我国高校学术科技创新活动与创新教育的实证研究[J].清华大学教育研究,2009,30(1):96-105.

[28]曹科岩.团队心理安全感对成员创新行为影响的跨层次研究:知识共享的中介作用[J].心理科学,2015,38(4):966-972.

[29]EDMONDSONA C.Managingtherisk of learning:psychological safety in work teams,forthcoming in west[M].London:Blackwell,2002.

[30]徐艳,崔莉.团队氛围:工科大学生创新团队建设的关键[J].江苏高教,2015(5):132-133.

[31]NEMANICH L A,VERA D.Transformational leadership and ambidexterity in the context of an acquisition[J].The Leadership Quarterly,2009,20(1):19-33.

[32]CHEN G,PLOYHART R E,THOMAS H C,et al.The power of momentum:A new model of dynamic relationships between job satisfaction change and turnover intentions [J].The Academy of Management Journal,2011,54(1):159-181.

[33]KARK R,CARMELI A.Alive and creating:the mediating role of vitality and aliveness in the relationship between psychological safety and creative work involvement[J].Journal of Organizational Behavior,2009,30(6):785-804.

[34]李光红,张娜.社会资本对大学生创新团队绩效的影响研究——以“挑战杯”为例[J].科技进步与对策,2007,24(6):182-184.

[35]刘云,石金涛.组织创新气氛与激励偏好对员工创新行为的交互效应研究[J].管理世界,2009(10):88-101.

[36]SCOTTSG,BRUCERA.Determinants of innovative behavior:apath model of individual innovation in the workplace [J].Academy of Management Journal,1994,37(3):580-607.

[37]BARON R M,KENNY D A.The moderator-mediator variable distinction in social psychological research:conceptual,strategic,and statistical considerations [J].Journal of Personality and Social Psychology,1986,51(6):1173-1182.

[38]MACKINNON D P,LOCKWOOD C M,WILLIAMS J.Confidence limits for the indirect effect:distribution of the product and resampling methods[J].Multivariate Behavioral Research,2004,39(1):99-128.

[39]SRIVASTAVA A,BARTOL K M,LOCKE E A.Empowering leadership in a management teams:effects on knowledge sharing,efficacy,and performance [J].Academy of Management Journal,2006,49(6):1239-1251.

[40]王小兵.地方高校本科大学生科技创新团队的组建及培养发展研究[D].重庆:重庆大学,2012.

[41]蒋琳,郁涛.非线性视角下大学生科技创新团队建设研究[J].中国成人教育,2014(16):31-33.

[42]维果茨基.维果茨基教育论著选[M].北京:人民教育出版社,1991:150-157.

[43]SEIBERTSE,SILVERSR,RANDOLPHWA.Takingempowerment to the next level: a multiple level model of empowerment,performance,and satisfaction[J].Academy of Management Journal,2004,47(3):332-349.

[44]刘学忠.大学生创新精神与创新能力的培养路径[J].教育研究,2008(1):103-105.

[45]KAHN W A.Psychological conditions of personal engagement and disengagement at work [J].Academy of Management Journal,1990,33(4):692-724.

The Mechanisms of How Leader Empowering Behavior Influences Undergraduates'Team Scientific Creativity

ZHANGJian-wei,REN Yong-can,ZHOU Jie,ZHAO Hui

(Graduate School of Education,Beijing Institute of Technology,Beijing 100081,China)

2017-04-07

国家自然科学基金项目(71373020)和北京市哲社规划项目(13JYB010)。

张建卫,1969年生,男,陕西渭南人,北京理工大学教育研究院教授,博士生导师,主要研究方向为大学生创新教育和军民融合教育;任永灿,1990年生,女,河南驻马店人,北京理工大学教育研究院博士研究生,从事大学生创新教育研究;周洁,1988年生,女,四川自贡人,北京理工大学教育研究院博士研究生,从事大学生创新教育研究;赵辉,1988年生,女,山东泰安人,北京理工大学教育研究院博士研究生,从事大学生创新教育研究。