什么是社会劳动关系?

——概念辨析、调整对象与分析框架

● 孟泉 刘明月

劳动关系

什么是社会劳动关系?

——概念辨析、调整对象与分析框架

● 孟泉 刘明月

本文从层级性、制度性和社会性三个视角对社会劳动关系这个概念进行了解析,并结合我国情境对社会劳动关系进行定义。并且,本文进一步基于新多元主义理论提出了社会劳动关系的调整对象与目标。最后,本文从政府治理的视角,提出了分析我国社会劳动关系的理论框架,并提出当下对社会劳动关系的研究不能仅讨论三方机制的问题。

社会劳动关系 层级性 制度性 社会性

西方产业关系/雇佣关系理论对产业关系研究的内容范畴做了较为详细的描述。其中一个重要的界定维度就是产业关系的层级,其通常被分为工作场所或企业层级,产业、职业或地域层级,国家层级和超于国家的区域和全球层级。这说明产业关系或雇佣关系在不同层级主体角色与行为、决策过程与互动结果都具有差异性(Heery et al. 2008: 7),因此,层级差异性也是我国劳动关系理论研究中注重的一般特征。在不同的层级中国家的角色功能各有不同,而层级越高,国家就更加偏重发挥其规则制定者的功能,特别是在国家层面的产业关系,国家的主要功能就是立法、司法与制定其他程序性和实体性的宏观规则(Hyman,2008:265-7)。中国对劳动关系的研究虽然起步较晚,但常凯教授也在基本理论的研究中提出了劳动关系的层级结构包括个别劳动关系、集体劳动关系和社会劳动关系的分类。对于个别和集体劳动关系来说,西方劳动关系理论中也有研究提出了类似的概念,如集体劳动法(Collective Labour Law)和个别雇佣法 (Individual Employment Law)(Fahlbeck,2001);产业关系的个体主义(individualism)与 集 体 主 义(collectivism)(Kessler &Purcell, 2003);当然也有一些研究直接以个别劳动关系和集体劳动关系作为基本概念来分析本国的劳动问题(Leede et al., 2007). 而以上这些概念都没有脱离对于集体与个体区分的两个维度,一是劳资双方是否存在集体性的组织形态,即劳资双方及其组织之间所产生的关系;二是劳动关系的调整方式,即以制度的方式对劳资个体之间的利益和权力关系进行调整,及对劳资组织之间利益与权力关系进行调整。

然而,常凯教授提出了在个别和集体劳动关系之外的第三个类型,即社会劳动关系。由其所绘制层级结构图可见,社会劳动关系由于政府的卷入,其范畴在劳动关系之中,却在个别与集体劳动关系之外(常凯,2005:13)。但是,该定义仅仅呈现了社会劳动关系的一系列特征,却并未对其作概念化的阐述。且将社会劳动关系等同于产业关系的说法尚值得商榷。因为产业关系的概念虽然已经在西方沿用多年。从广义上说,产业关系就是雇佣关系;从狭义上讲,产业关系是集体雇佣关系,是雇员(劳动者)集体与雇主(资本所有者和管理者)之间发生的与劳动条件有关的关系(李琪,2008:2)。故而到目前为止,专门针对社会劳动关系的研究寥寥无几,已存的相关研究散见于不同主题的论文之中。较为集中的研究也只是涉及对三方协商机制的讨论。故而,在承认劳动关系可以划分为个别、集体和社会三个层面的基础上,本文希望能够对社会劳动关系重新进行概念化界定,且阐述其内涵与外延,以求为研究社会劳动关系构建更加完善的理论基础。其现实意义在于为劳动关系中围绕国家/政府治理劳动关系的研究提供理论依据。

一、社会劳动关系的界定与内涵

(一)社会劳动关系界定的三个维度

社会劳动关系区别于个别劳动关系和集体劳动关系的最显著的特征就是政府直接介入劳资个体及其组织双方之间的关系(常凯,2005),从而形成更加复杂的三方互动过程,以及最终构成某种包含劳、资、政三方的关系形态。而政府介入劳资关系的主要职能就是通过制定程序性规则和实体性规则,以及政府介入的不同策略和行为来调整劳资关系(Hyman,2008)。

在概念的界定方面,过往的研究存在诸多问题。第一,西方劳动关系文献中并没有专门对于所谓社会劳动关系进行界定,而仅仅涵括了个别劳动关系与集体劳动关系。因此,从西方的文献中难以找到对此概念界定的考据。第二,我国最早提出这一概念的是常凯教授,虽然其定义为我们提供了较好的基础,但其也略显混乱。常凯(2005)提出,“社会劳动关系即整个社会层面的劳动关系;这一关系又称为工业关系或产业关系,这是一种以劳动力市场为基础的,包括劳动力提供方的劳方、劳动力需求方的资方,以及协调方的政府的三方关系。社会劳动关系通常是指一个大的产业或一个地区或一个国家范围的劳动关系……社会劳动关系最重要的特征,就是政府作为一个直接主体介入其中。社会劳动关系所涉及的不仅是劳资双方的具体利益,而且涉及社会关系和社会利益……解决的问题是关于劳工政策、经济及政策和社会政策等层面的问题。”

这一界定或描述中的三个部分略显混乱:其一,产业关系并不完全等同于社会劳动关系,这种理解有悖于西方对于产业关系的界定。综合多元主义与马克思主义对产业关系的界定来看,产业关系是指,对工作关系(work relations)的控制过程与工作规则的一系列制度相互作用之下所形成的在产业层面劳资之间的关系(Hyman,1975;Edwards, 2003)。这种界定强调建立在产业或行业层级雇佣方式之上形成的劳动关系。值得一提的是,产业关系这个概念的内涵也在随着产业关系的发展而不断扩大(Edwards,1995;Kaufman,2010),如多元主义兴盛时期,产业关系的内涵被定义为对于治理雇佣行为规则的研究。而考夫曼在2010年的文章中也提出了产业关系在现实中的衰退需要新的概念来支撑该学科,于是又提出了雇佣关系视角的产业关系概念,即产业关系包含了工作的所有面向,雇佣关系的结构、管理与治理,职业生活的质量以及所有起源于雇佣的行为结果和问题(Kaufman, 2010:103)。由此看来,如果将社会劳动关系等同于产业关系那么,很有可能社会劳动关系就成为了和劳动关系等同的概念,也就失去了区分层级的意义。而虽然从实践中来看,社会劳动关系与个别和集体劳动关系之间都充满着联系,但定义社会劳动关系仍旧需要与个别和集体劳动关系进行区分。

其二,常凯的定义未能对集体劳动关系、个别劳动关系与社会劳动关系之间的关系厘清。其三,其对所谓“涉及社会关系和社会利益”也未能进行详细的解释。综上,有必要对社会劳动关系进行清晰的界定,才能进一步讨论社会劳动关系治理中的政府角色问题。否则,难免政府治理的目标、策略、机制等问题的研究会与个别和集体两个层面的内容混同。或曰,社会劳动关系的研究失去了自身的边界。

社会劳动关系的边界,既不能化约地理解为个体与集体之和,也不能看作在三方机制之下所产生的一种作为制度结果的劳动关系形态。首先,从传统的界定角度来看,社会劳动关系是发轫于个别劳动关系与集体劳动关系之上而形成的一个更高层级的劳动关系,其主要的特点就是政府介入劳资及其代表组织双方互动的过程,从而在宏观的社会层面形成了三方关系的形态。社会劳动关系区别与集体与个别劳动关系最明显的特征就是国家或政府的介入,国家不仅在介入的过程中形成与劳资双方的互动,在规则的制定过程中更多充当最终决策者的角色;在劳资关系的冲突中充当协调或仲裁者的角色;并作为组织者与劳资双方形成三方互动的过程与关系。这种三方互动的关系及其过程中三方的行为与制定、遵循的规则便构成了社会劳动关系层级性的内涵。或曰,而国家与政府的介入劳资关系之后其互动关系并非是松散的、临时性的,而是正式化和规范化的,且政府介入之后的行为也是在一个既有的制度框架之下,通过规范化的方式纳入劳资双方,进而对劳资互动行为、过程、权利、义务等进行规制,结果就是一系列宏观的且包含了程序性规则和实体性规则的制度体系。这就是社会劳动关系制度性的体现。

然而,这种理解更加偏重于社会层面的劳动关系,却并未涉及劳动关系的社会性的讨论。本文认为,劳动关系的社会性是相对劳动关系的经济性而言,反映了劳动关系并非简单地契约关系,更需要兼顾其与人际和社会关系(interpersonal relationship)相关的面向。一方面,在社会劳动关系的调整中虽然要对劳资双方经济关系进行调整,但更要强调如何对劳资之间的社会关系(包括劳资双方之间的人际关系,劳资双方与组织的关系、劳资双方与其他利益相关方的社会关系)进行调整。另一方面,为了保证劳资双方经济/契约关系的持续性,就需要以具有社会性的方式来组织劳资双方来解决潜在的问题。如果说劳资之间无法完全依靠契约关系的建立在实体规则问题上形成合意,那么支撑这种合意形成的主要方式或手段就是调节人际关系、劳资各自的组织关系与其他利益相关方的一系列程序规则(Muller-Jentsch, 2004)。一言以蔽之,社会劳动关系的社会性体现在规范政、劳、资三方互动行为中人际关系、组织关系和利益相关者关系的一系列程序规则的社会化运行。因此,社会性既体现在社会劳动关系要调整的内容上,也体现在社会劳动关系调整的手段之上。故而,这类关系必然与劳动力市场的规制、社会保障制度的完善程度、劳动制度与政策的公平性、公共秩序与舆论导向、经济结构变动等诸多社会结构性因素产生联系,且对劳动关系系统的内部和外部同时产生作用于影响。但是,仅从劳动关系的社会性来定义社会关系容易将社会劳动关系带入过于泛化的境地,从而难以区分属于劳动关系的社会性和社会劳动关系的社会性。因此,我们提出对于社会劳动关系的界定应综合社会劳动关系的层级性、社会性与制度性三个维度来界定社会劳动关系的内涵。

层级性的提出是为了找到社会劳动关系有别于个别与集体的部分,体现了社会劳动关系的覆盖范畴;社会性是为了突出其作为国家主体介入为特点的劳动关系,国家职能范围或调整的对象不仅是经济层面的关系,即契约关系,而更需要强调劳资双方的作为社会人或社会团体的需求及建立在这种需求之上而形成的关系。社会性也体现了社会劳动关系的目标。而之所以要提出“制度性”的维度,主要是因为社会劳动关系的形成既是一个规范化的三方互动过程,其活动结果也是调节劳资关系的宏观制度。并且,在三方机制等社会劳动关系核心制度尚未建立的状态下,所谓社会劳动关系更多的体现在个别劳动关系与集体劳动关系的社会性之上,虽然不能否认社会层面的劳动关系的存在,但却无法明确区分社会劳动关系与个别和集体劳动关系的边界。综上,社会劳动关系的界定必然要从其层级性、社会性与制度性三个维度入手。

综上,本文提出社会劳动关系是指劳资政三方通过互动的过程和共决的方式,以商定解决劳动问题的实体性与程序性宏观制度为个目标,而构成的不断被规范化的三方博弈与合作的关系。

(二)我国情境下社会劳动关系的定义与内涵

明确了对社会劳动关系定义的理论维度,我们还要回归现实,考量在我国劳动关系情境下,社会劳动关系的现实定位。就我国劳动关系与西方劳动关系区别最大的两个特点就是国家在劳动关系的运行中主导与强势的角色,另外就是我国工会与党政和会员关系所引致其身份的二重性(Friedman, 2014; Chen, 2009)。从政府实践来看,在集体劳动关系中涉及集体劳动争议的解决,往往出现政府干预的现象;在个别劳动关系中劳动争议的解决实际上也在很大程度上是政府作为仲裁者、调解者的角色出现。其问题是我们国家并未形成完全意义上的劳资自治模式或形态,更多是在国家统和的前提下(Chen, 2003),劳资之间才形成了所谓的个别、集体、社会三个层面。另一方面,在社会劳动关系中的劳方,不能以工会作为唯一的代表,而应将工会与工人作为两个主体纳入劳方形成一方(常凯,2005)。

那么,社会劳动关系的边界的理解应该怎样定位?所谓我国情境下的社会劳动关系是指在社会宏观层面,在以三方机制等调节性核心制度平台之上,由劳、资、政三方共同形成的并对劳动力市场、保障性社会制度、社会公共秩序、政治结构等一系列因素产生影响的社会经济关系。另外,本报告还要指出,综合对社会劳动关系的理论与实践双视角,讨论社会劳动关系至少有三个原则可以遵循。其一,在我国情境下,社会劳动关系的内涵虽然与个别与集体颇有重叠之处,但其必然存在区分。这种区别主要体现在社会劳动关系包含的内容不仅要考虑制度一个面向,更应将劳动力市场、政治环境、制度及其运行、社会关系与结构等面向都纳入其中,从而形成一个更加综合性的视角。一言以蔽之,社会劳动关系应包含对劳动关系产生影响的所有结构性条件在宏观层面的表现。其二,在我国情境下,不应将社会劳动关系从整体性全国的角度来审视,社会劳动关系必然具有地域差异性和多样性,我们必须注意到不同点,才能对社会劳动关系调整中的政府治理进行讨论,否则就会引发治理的水土不服问题。其三,社会劳动关系也需要界定其与集体劳动关系的区分边界。社会劳动关系应不涉及与企业和行业性的劳动关系结构与行为,所以,社会劳动关系所讨论的内容不涉及组织层面的内容,但却要强调大区域与小区域之间层级性的特点,也就是明确社会劳动关系在地缘政治视阈下更为多元、具体的劳动关系形态。这三个原则也是本文对社会劳动关系展开讨论的理论基础之一。

取3.00mL硫酸根标准溶液,依照1.3.3步骤,收集滤液,考察滤液在400~500nm间吸光度值的变化,结果表明:当波长为420nm时,滤液的吸光度值最大且稳定,因此,实验选择420nm作为分析波长。

二、新多元主义的启示:社会劳动关系调整的对象与目标

(一)社会劳动关系调整的新多元主义取向

毋庸置疑,社会劳动关系调整的核心主体是政府。而如何理解政府的角色与功能定位则直接决定了政府以什么样的形式参与到劳资关系中并形成三方互动的格局。政府在社会劳动关系中的职能基本体现在三个方面:即确定参与社会劳动关系中的各个主体角色;制定各主体互动的程序性规则;推动各主体能够通过有效的机制在某些劳动关系规则、标准、发展意向等问题上达成共识。从政府功能可知,政府调整社会劳动关系的主要手段仍旧是通过建立互动结构与规则,来解决国家层面的劳动问题(labour problem),无论是三方机制、社会对话等机制的构建,无一不体现出了劳动关系多元主义理论的基本取向。但是,在我国情境下,社会劳动关系的多元主义理论基础并非局限于传统的多元主义理论,即强调劳资之间不可避免的矛盾性,以及需要通过相关规则的制定才能解决问题的。基于这样的假设,多元主义劳动关系理论提出解决劳动问题的核心是规则,规则既是制度性的产出,亦是能够继续影响劳动关系主体行为及形态演变的重要变量(Muller-Jentch, 2004)。

然而,就我国社会劳动关系的现状与调整机制来看,如果仅将规则作为分析的核心,则无法解释、分析目前我国社会劳动关系所面临的问题。因为我国目前已经建立的调节社会劳动关系的制度体系,仍旧存在非常严重的“落地”问题。以围绕讨论“三方机制”议题的研究来看,“三方协调制度”虽然被看做所谓“迈向社会对话”的第一步,但却也保守诟病。例如,有许多学者指出,该制度从制度本身到执行层面皆存在严重的问题。三方协调制度的功能覆盖面过窄,会期过于短暂,主体缺位,缺少实体化组织结构等(乔健,2010;李丽林、袁青川,2011)。从这些批判性的研究中可以发现,我国对于社会劳动关系调整的主要问题体现于在制度生成的过程中,符合“自上而下”逻辑制定的规则体系与不断变化的社会劳动关系社会基础之间存在较大的距离,从而导致制度效果的虚化。在制度与社会基础的分离的条件下,社会劳动关系关系研究的多元主义理论基础就很有必要吸收新制度主义研究的视角和新多元主义理论对传统多元主义的拓展。

首先,新制度主义理论提出对于制度的研究不仅要关注制度本身,还要关注制度执行的状况与制度生成背后的动力来源(Thelen and Steinmo, 1992)。也就是说,对于社会劳动关系调整不仅要从结构功能的角度去关注调节性制度具备哪些预设的功能,也要去追问这些功能是否都能够实施,在制度实施的过程中是否还会存在新的因素影响制度功能的效果,以及制度制定与演变背后的动力机制等。其次,随着西方劳动关系理论的演进,新多元主义理论的提出也为社会劳动关系的研究提供了理论参考。一方面,新多元主义理论提出了不仅要关注工作场所的规则,更应该将眼光投向工人生活的社区,将社会伦理规则也引入讨论的范畴之内,如工作与生活的平衡问题等(Ackers,2005)。换言之,新多元主义将工作场所嵌入到了生活社区甚至社会这个更大的范畴之中,提出了企业基于利益相关者建构工作场所规则的新理念。另一方面,新多元主义对于评价雇佣关系的标准也发生了变化,开始兼顾企业发展与劳权保护两个方面入手,对目前正在实施的劳动关系规则与政策进行反思与批判,希望依靠能够适应时代的新的法律、政策与非正式的一些机制解决劳动问题(Heery,2015)。总体来看,新多元主义理论的启示在于能够将劳动关系规则嵌入更为广阔的社会层面,关注多个利益相关主体在新的规则构建中的互动,并试图找到新的规则体系以适应社会的变化。

综上,多元主义理论的发展提供给本报告两个重要的分析视角,一个是关注政府在调整社会劳动关系中其建构制度背后的动机与制度在执行过程中的效果与影响。另一个则是突出社会劳动关系的社会性,将社会劳动关系的规则置入超越工作场所中劳资关系的范畴,并引入多利益相关主体参与互动的过程中来分析。故而,在我国目前社会劳动关系研究中,除了要坚持政府作为核心主体的地位之外,既需要从更广泛的多利益相关者的角度去挖掘现有制度从生成到执行整个过程中的问题,亦需要从调节社会劳动关系一系列制度功能的作用范围扩大到工作场所之外的范畴。厘清这两个视角更有利于对社会劳动关系调整的对象与目标进行更为清晰的说明。这也是从社会劳动关系调整的视角对其社会性的回应。

(二)社会劳动关系调整的对象

本文提出,政府调整社会劳动关系的对象应在逐步递进的三个层面来分析:即直观的目标层面,方式手段层面与实质层面。其中,直观目标层面是指社会劳动关系调整的对象主要是社会层级劳资团体的互动关系。方式手段层面主要凸显实现目标需要以制度化的手段来实现,故其另一个调整的对象是涉及社会劳动关系的相关制度及其实施,以及不同制度之间的关系,即调整制度的互补性与降低制度互斥性的问题。而实质层面的调整则是指社会劳动关系本质上调整的是劳资之间的社会关系,即权力(power)是否能够平衡的问题。由此,采用逐步递进的分析方法,是旨在从社会劳动关系概念之界定的三个维度看社会劳动关系调整的对象如何界定。

毋庸置疑,政府调整社会劳动关系的直接对象就是作为劳资双方代表的雇主组织与工会组织之间的关系。然而,从我国现实出发来看,不能完全按照传统理论上所定义的劳资双方的组织。一方面,过往的诸多研究显示,我国社会劳动关系调整的机制与现实之间存在较为明显的不一致性。这种不一致主要体现在制度与执行的不匹配当中。如我国的三方机制在个地方的实践中,雇主组织的多元化导致三方中无法将所有类型企业的雇主组织全部纳入,而工会对工人真正的诉求也缺乏准确、细致的了解。这导致社会劳动关系调整的对象缺失与对象模糊的问题凸显(Shen and Banson, 2008)。另一方面,越来越多的研究显示,在劳资矛盾中往往涉及除劳资意外的其他主体,如消费者、大学生、学者、社会团体、媒体等。这些主体介入或被卷入劳资双方的冲突中,往往会使劳资冲突产生更加广泛的社会影响(窦学伟,2016)。从这两方面来看,我国劳动关系的调整的对象除了要明确劳资双方的代表组织到底包含哪些组织,还应该明确在调整劳资关系的过程中注重潜在的多主体的参与及其产生的社会影响。

然而,想要实现社会劳动关系中劳资双方主体关系的协调,从社会劳动关系层面来看,其实现的主要手段是构建一套能够在政府搭建的平台之上,劳资双方的代言人与利益相关者可以通过有效的制度手段表达自己的声音并参与劳资互动。因此,制度可以看做一种社会劳动关系调整的手段。但是,制度同时也是社会劳动关系调整的对象。新制度主义认为,制度调节的有效性不能仅依据“法律主义”而只关注制度本身的功能,还要将眼光投向制度的执行,和制度设计背后的动力,即贯通制度建设、功能与执行的全过程。故而,本报告认为,制度与制度的执行都应该纳入调节社会劳动关系的范畴之中,并且,制度执行过程及其效果可以反映出制度建设背后的真正的目的与动力。对制度以及支撑其能够高效运行的行为机制实际上是社会劳动关系中需要不断调整的对象,从而避免制度失效。此外,有关社会劳动关系调整的各类制度之间是否能够形成相互补益、协调的关系,而非互斥,甚或冲突的关系也是需要考虑的问题。例如,如果三方机制的制度构建无法真正形成各方意见的表达,那么在制度运行中的偏差就会导致在实际劳动关系的运行中,无法促进劳资利益与发展诉求的平衡,劳资冲突便不可避免。

(三)社会劳动关系调整的目标

从上文社会劳动关系调整的对象中可以看出,厘清社会劳动关系调整的对象有利于政府实现在层级性、制度性与社会性三个维度之上确定手段性对象、实质性对象与目标性对象。那么,目标性对象的明确意味着社会劳动关系的调整需要进一步将具体的目标清晰化。换言之,社会劳动关系的调整虽然要符合劳动关系的一般发展规律,但也不是放任不确定的结果出现,而是要制定调整社会劳动关系的具体目标。本报告提出,政府调整社会劳动关系的目标涵括能够建立且不断完善一套植根于区域层面的劳资政三方互动的制度与机制;促进劳资双方在容易产生利益冲突的宏观制度、规则方面达成有限共识;从战略的角度协调劳资双方的行为规则与宏观劳动力市场、社会保障体系、社会舆论导向等因素变化之间的关系;为劳资双方提供有关冲突预防与处理的原则性制度参考与服务体系。

其一,无论是社会对话机制还是三方协商机制都已经是市场经济成熟国家多采用的制度方式,从而能够从宏观社会层面为劳资双方提供能够直接影响制度走向和劳资关系格局的互动平台。其意义在于能够最终增强在工作场所劳资关系的稳定性、协调性与可预测性。因此,构建这一制度及促进制度有效运行之机制的必要性就是为劳资双方提供发出声音的渠道,为国家制定的各类劳动政策和法律提供切实的依据与考量因素。

其二,平台的构建意在可以化解劳资双方潜在的以及有可能爆发的冲突,而最终的目标是尽量将冲突转化为合作。然而,由于劳资有限理性与契约的不确定性等因素(Kaufman,2004)劳资冲突不一定就可以真正转化到合作的状态,而往往是一种妥协的结果。而妥协的形成则要依靠劳资双方在存在争议的问题上达成共识。社会劳动关系调整的另一个目标就是需要促进这样的共识的达成。然而,这种共识更多表现在劳资双方代言人之间的一种共识,无论是工会组织还是雇主组织都要考虑组织在社会劳动关系层面的影响力问题。因此,代言人之间的共识不一定能够成为每一个工作场所中劳资双方达成的共识。但这种有限共识至少可以为工作场所中的劳资双方提供一些可资参考与借鉴的原则与方法。

其三,调整社会劳动关系中的政府作为劳资双方关系的核心主体,除了要协调劳资关系之外,还要注重协调劳资关系体系与外部劳动力市场、环境、社会舆论导向等结构性因素之间的关系。也就是说,政府要考虑在调整社会层面劳资关系中的倾向对就业与失业问题、社会保障体系承受能力、社会舆论导向等因素的影响。

最后,本报告认为我国社会劳动关系的调整不能仅仅局限在全国总体性的层面,由于我国各地劳动关系发展、成熟的程度各有不同,因此,社会劳动关系的调整在不同的地区可以形成不同的模式。而近几年由于各地集体劳动争议的不断爆发,导致地方政府需要从社会劳动关系调整的角度去预防集体劳动争议的发生。因此,在地方政府与劳资及其他主体在已经建立的制度平台互动的过程中,应该积极为劳资双方提供预防与处理的参考规则与相关服务;从而引导劳资双方在集体劳动争议爆发前后,形成促成合意的行动机制。

三、超越三方机制:政府治理视阈下的社会劳动关系调整分析框架

(一)政府治理的视角

承前所述,鉴于我国劳动关系的复杂性与多元化的现状,社会劳动关系的治理首先需要嵌入本土情境,从本土情境中挖掘社会劳动关系治理的分析框架。首先,2015年出台的《中共中央、国务院关于构建和谐劳动关系的意见》明确指出,我国“各级党委和政府要建立健全构建和谐劳动关系的领导协调机制,形成全社会协同参与的工作合力。”这就明确了,在我国的制度框架下,至少是现阶段来看,党政在协调劳动关系工作中的领导地位是被进一步加强的。对于社会劳动关系的治理来说,党政主导也将成为各地方政府遵循的原则。其次,我国的三方协调机制从传统上讲基本上也具备政府主导,劳资双方建言献策的格局,这是我国社会劳动关系调整的制度与实践的传统。再有,我国社会劳动关系的治理目标不仅涉及通过宏观政策的规制与调整来协调劳资关系,还包括政府介入集体劳动争议,促成劳资妥协。这说明在社会劳动关系调整层面政府的职能已经超出了制度调整的范围。最后,对于我国尚不完善三方协调机制来说,它只是为社会劳动关系治理提供了一个制度平台,这一机制的发展与演变将会为社会劳动关系调整提供更为广泛的资源与渠道,从而使社会劳动关系的调整可以促进集体劳动关系和个别劳动关系的调整。

基于以上分析,本报告提出构建我国社会劳动关系调整的分析框架,需要从政府治理的视阈出发。这不仅缘于党政在劳动关系中加强其领导地位的要求和政府作为掌握绝对治理资源动员能力的优势,更由于政府角色和职能在社会劳动关系的治理中将形成一种进化的逻辑。在这种进化的过程中,政府将逐步发现社会劳动关系治理的边界与劳资之间自治的空间。政府治理视角既突出了政府当前主导角色的必要性,又指明了政府在治理社会劳动关系中逐步清晰自身角色的发展方向。

(二)利益相关者理论的启示

在我国,仅仅将社会劳动关系中的主体简单地定位在劳、资、政三方恐怕是不足以说明当下我国社会劳动关系的复杂性与丰富性。越来越多的研究显示,全球劳动关系的形态正在发生改变,除了传统的三方关系之外,更多的社会力量卷入到劳动关系的格局中来,成为了新的主体。例如,汪建华等(2015)提出,随着中国不断嵌入全球化,更多的社会主体在劳动关系中出现,由三方关系逐步演变为多方关系,诸如非政府组织、学者、学生、律师等。并且,从资方的角度来看,对过往批评雇主组织难以发挥代表性作用的论断也有待商榷(Hui & Chan,2014)。另外,品牌商与代工厂的关系、总包商与分包商的关系等也需要带入我们分析的视野中,劳资矛盾的形成或爆发,往往会部分决定于这些资方内部更为复杂的结构(潘毅,2012)。再有,对于政府一方来说,也并不是单一的专门机构介入劳资关系中发挥功能,如信访、法律援助、治安部门等也都在处理劳动争议事件中各司其职。他们的出现只是导致劳资关系格局的影响因素变得更加复杂、多样、多变。

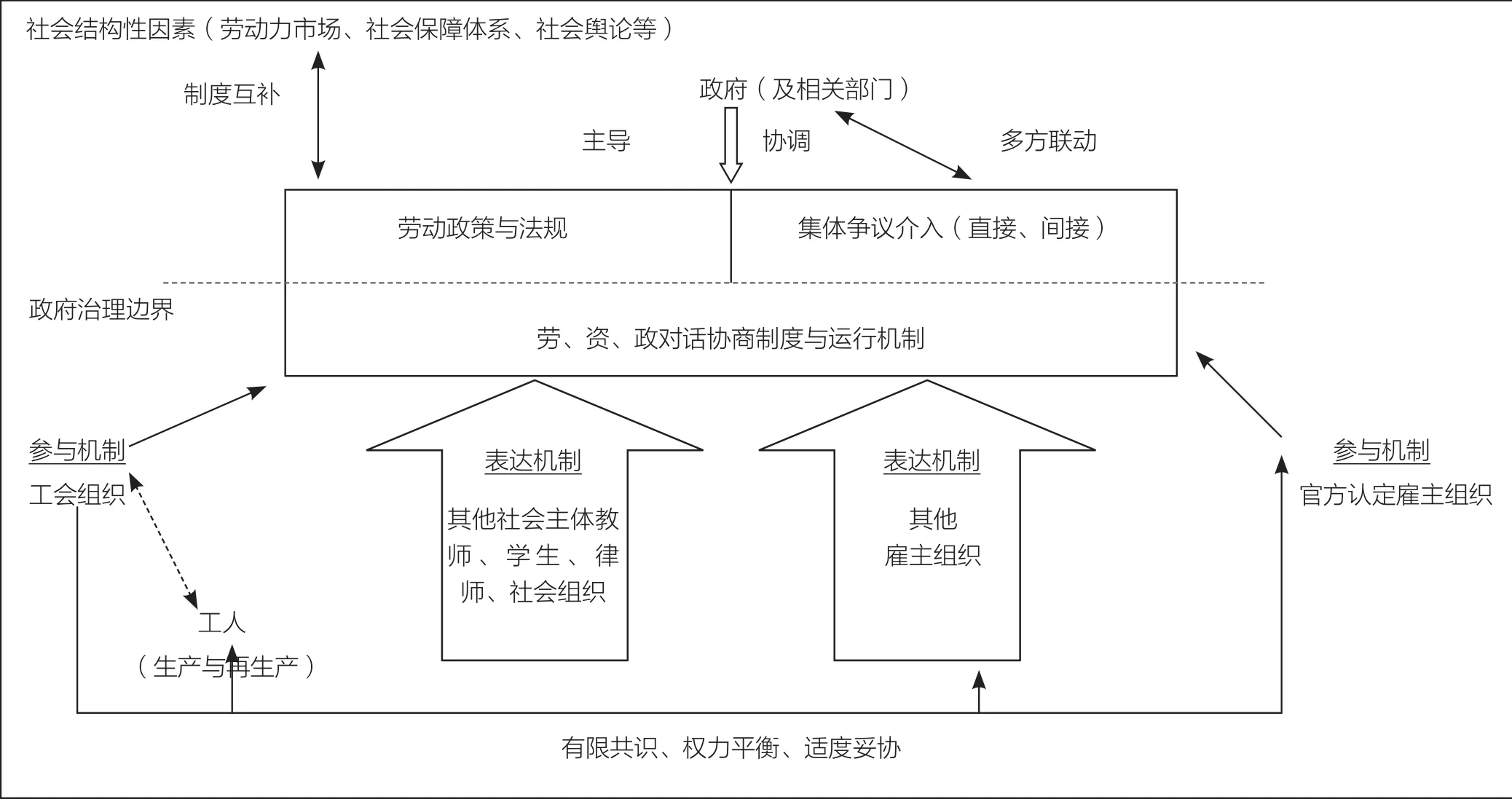

图1 社会劳动关系调整体系

因此,在承认由于社会多主体的卷入,而引致劳、资、政三方关系丰富性的基础上,有关社会劳动关系及其调整中的政府作用的研究则必然需要重新审视。多主体的出现以及主体内部复杂关系的呈现,意味着社会劳动关系中主体的立场和利益问题。我们对多主体,以及主体内部复杂性的关注,是否可以仅仅借用“利益相关者(stakeholders)”这一概念来解析清楚,还是要更加看清复杂的利益关系暗示出劳资关系与社会关系在一定程度上的相互融合或相互排斥及其背后的成因?

其二,社会劳动关系在多主体卷入的背景下,更需要明确其层级的边界。由于不同主体进入劳动关系的层面不同,对企业组织内部个别劳动关系和集体劳动关系都会产生影响。那么,如何界定社会层面劳动关系的多主体性就尤为重要。本报告认为,把握社会层面劳动关系的多主体性需要抓住“政府”这一主体主动与被动的两面性:其一是由于多主体的卷入而导致政府作为主体开始介入劳资之间的关系,形成三方互动的局面;其二是作为一个能动的政府,其主动介入多主体的关系中进行调整。其结果导致了政府的作用超越了传统的三方机制框架下的调整作用,转而整合了更多因素的多元治理视角。例如,部分地方政府经常会将集体停工问题与群体性事件混淆处理,其结果往往导致对劳资的经济纠纷处理不当,而引发劳政矛盾;或者将由于族群矛盾引发的社会冲突按照经济纠纷来解决,导致矛盾升级转化为骚乱(汪建华,2015)。多元治理的视角需要明确治理目标与治理策略的匹配。

(三)政府治理视阈下社会劳动关系调整的分析框架

在本报告中,我们试图在本章最后一个部分勾勒出我国社会劳动关系调整体系的结构图并能够对各部分的关系进行较为清晰的解释。基于最初本章对社会劳动关系的定义及其调整对象、目标的分析,可以明确社会劳动关系调整的最终目标是让劳资双方及其组织在三方甚或多方对话、协商的平台上互动之基础上,能够通过有效的表达、参与机制实现劳资之间对劳动政策与法规、政府介入集体争议的方式及其结果达成一定时期内的有限共识,实现权力平衡与适度妥协。

具体来说,首先,我国社会劳动关系的治理体系必须嵌入更为广阔的社会体系中来看,这样一方面可以解决传统的三方机制中无法涵盖的来自不同利益相关主体的意见与声音,也可以促进通过劳、资、政三方机制产出的制度、机制等结果可以切实反映劳资双方的意见,并能够与相关的社会制度形成制度互补。其次,社会劳动关系治理的核心主体仍旧是政府。就我国来说,政府的定位应依托三方机制的现有安排,强调区域政府在具有地域特征的社会劳动关系调整中的作用。再次,政府不仅要在劳动关系政策的制定中成为主导者,而且还要在治理劳资冲突中,协同相关部门发挥协调劳资冲突的功能。当然,政府发挥职能的基础是与劳资双方形成定期、有效的对话机制。而政府治理的边界也会逐步清晰,为劳资双方创造更多自治的空间,政府的职能更多将向制定制度和为劳资双方提供公共服务的方向发展。

1.常凯:《导论》,载《劳动关系学》,中国劳动社会保障出版社,2005年第1版。

2.窦学伟:《“集体劳动关系”还是“类单位制”?中国劳动关系的两个方向》,载《甘肃社会科学》,2016年第3期,第210-214页。

3.李丽林、袁青川:《国际比较视野下的中国劳动关系三方协商机制:现状与问题》,载《中国人民大学学报》,2011年第5期,第18-26页。

4.李琪:《产业关系概论》,中国劳动社会保障出版社,2008年版。

5.潘毅、卢晖临、张慧鹏:《大工地—建筑业农民工的生存图景》,北京大学出版社,2012年版。

6.乔健:《中国特色的三方协调机制:走向三方协商与社会对话的第一步》,载《广东社会科学》,2010年第2期,第31-38页。

7.汪建华:《生活的政治:世界工厂劳资关系转型的新视角》,社会科学文献出版社,2015年版。

8.Ackers, P. and A. Wilkinson. British Industrial Relations Paradigm: A Critical Outline History and Prognosis, The Journal of Industrial Relations, 2005. 47(4): 443-456.

9.Chen, F. ‘Between the State and Labor: The Con fl ict of Chinese Trade Unions'Dual Institutional Identity’, The China Quarterly, 2003.No.176, pp1006-1028.

10.Chen, F. ‘Union Power in China: Source, Operation and Constraints’,Modern China, 2009.Vol. 35, No. 6, pp662-689.

11.Dunlop, J. Industrial Relations Systems. New York.: Holt, Rinehart, and Winston. 1958.

12.Edwards, P. ‘The Employment Relationship’, in P. Edwards (eds) Industrial Relations: Theory and Practice in Britain. 1995, pp 3-26.

13.Edwards, P. “The Employment Relationship and the Field of Industrial Relations.” In P. Edwards (eds.). Industrial Relations, Theory and Practice (2nd ed.).Oxford: Blackwell, 2003: 1–36.

14.Fahlbeck, R. "Industrial Relations and Collective Labour Law: Characteristics,Principles and Basic Features" Stability and Change in Nordic Labour Law,Scandinavian Studies in Law, 2002, Vol. 43, pp89-133.

15.Friedman,E. Insurgency Trap: Labor Politics in Post-socialist China, New York: Cornell University Press,2014.

16.Heery, E., N. Bacon, P. Blyton & Fiorito, J. ‘Introduction: the Field of Industrial Relations’, in P. Blyton, , N. Bacon, J. Fiorito, and E. Heery, (eds) The Sage Hand Book of Industrial Relations, 2008, pp 1-32.

17.Hui, E. and C. K. C. Chan, ‘The Politics of Labour Legislation in Southern China: How Foreign Chambers of Commerce and Government Agencies Influence Collective Bargaining Laws, International Labor Review, 2014,Vol. 153, No. 4, pp 587-607.

18.Hyman, R. Industrial Relations: A Marxist Introduction. London:Macmillan.1975.

19.Hyman, R. ‘The State in Industrial Relations’ in in The Sage Hand Book of Industrial Relations, eds by Blyton, P., N. Bacon, J. Fiorito, and Heery, E. , 2008, pp 258-283.

20.Kessler, I. and J. Purcell, ‘Individualism and Collectivism in Industrial Relations’, in P. Edwards, (eds) Industrial Relations: theory and practice, 2003, pp 313-337.

21.Kaufman, B. The Theoretical Foundation of Industrial Relations and Its Implications, Industrial & Labor Relations Review, 2010, Vol. 64, No.1, pp 74-108.

22.Leede, J., R. Huiskamp, P. Oeij, A. Nauta, A. Goudswaard, and Kwakkelstein,T. Negotiating Individual Employment Relations, Revue Interventions économiques,2007, No. 35, pp 1-20.

23.Muller-Jentsch, W. “Theoretical Approaches to Industrial Relations”. In Bruce E. Kaufman(eds.). Theoretical Perspectives on Work and the Employment Relationship. Champaign, IL: Industrial Relations Research Association, 2004.

24.Shen, J. & Banson, J. Tripartite Consultation in China: A fi rst step towards collective bargaining, International Labour Review, 2008, 147.

25.Thelen, K. & Steinmo, S. Historical institutionalism in comparative politics,in S. Steinmo, K. Thelen & F. Longstreth (eds.), Structuring Politics: Historical Institutionalism in Comparative Analysis. Cambridge: Cambridge University Press,1992:1-32.

■ 责编/ 张新新 Tel: 010-88383907 E-mail: hrdxin@126.com

What is Societal Labour Relations?——Conceptual Clari fi cation, Adjustment Objects and Analytic Framework

Meng Quan and Liu Mingyue

(School of Labour Economics, Capital University of Economics and Business; Beijing Zhuzong Technology and Trade Co. Ltd)

The paper elaborate on the concept of societal labour relations separately from the perspectives of level, institution and society. And the societal labour relations is conceptualized based on the Chinese context. The paper further analyzes the adjustment objects and objectives according to the neo-pluralist theory. Thereby, the theoretical framework in explaining the social labour relations is constructed from the view of governance by arguing that the tripartism mechanism cannot represent the social labour relations.

Social Labour Relations; Level; Institution; Society

孟泉,首都经济贸易大学劳动经济学院,讲师,博士。电子邮箱:mengquan1982@gmail.com。

刘明月,北京住总科贸控股集团有限公司,硕士。

本文受国家社会科学基金重大项目“集体劳动争议预防与处理机制的系统化建构研究”(14ZDA006)的资助。