管理者情感依恋对变革支持的影响研究

● 韩雪亮

管理者情感依恋对变革支持的影响研究

● 韩雪亮

基于对99家企业353名管理人员的调查,通过多水平模型考察了管理者情感依恋、变革情感准备和变革支持之间的关系,以及组织正式化在其中的跨层次调节作用。结果表明:(1)管理者情感依恋对变革支持具有促进作用;(2)变革情感准备在上述过程中起到了部分中介作用;(3)组织正式化水平分别调节了以变革支持意愿为因变量的中介模型中的直接效应和间接效应的第一阶段、以及以变革支持行为为因变量的中介模型中间接效应的第一阶段。研究结论不仅丰富了现有相关理论成果,也给当前企业转型变革实践带来了启示。

管理者情感依恋 变革情感准备 变革支持 组织正式化

一、研究背景与问题

组织变革实则是一个情感性事件(Affective Event, AE)(Thomas Charles,2014)。从组织变革的客观实践来看,一份来自对全球130 多个组织中的400 多名被访者的调查结果表明:在影响变革成败的因素中,情感比认知更重要(Kotter & Cohen,2014);从学术研究来看,已有大量研究讨论了组织成员在变革过程中的情感反应,特别是基于情感的变革反应模型(Oreg et al.,2016)的提出,从科学的角度进一步论证了情感于变革的重要性。可遗憾的是,鲜有研究对情感在塑造组织成员于组织变革过程的行为表现中所发挥的核心作用进行过深入的探讨(Oreg et al., 2011; Oreg et al., 2016;Rafferty et al., 2013)。

值得注意的是:在中国,情感依恋不仅是日常人际情感的重要组成部分(Yang &MayfairMei-hui, 1994),同时也是体现组织内部上下级关系的重要维度(Chen et al.,2009)。从目前的研究来看:有关工作场所中的依恋研究还停留在对上下级关系的探讨和管理者依恋风格的讨论,而有关管理者情感依恋影响其自身行为的研究仍相对缺乏(Harms, 2011)。作为组织变革实施的前奏(Jennett et al., 2003),变革准备不仅影响着变革的规划和实施,还影响着变革过程中的沟通和制度化(Vakola, 2013)。Academy of Management Journal(AMJ)在“通向多元世界的发展和变革之旅”特别研究论坛中呼吁加强组织变革准备方面的研究。此外,作为组织结构的重要组成部分,组织的正式化在组织变革过程中起着“双刃剑”的作用(De Clercq et al., 2013)。基于上述分析以及Edwards和Lambert(2007)所提出的总效应调节模型(Total effect moderation model,TEMM)的方法,本研究尝试通过建立如下理论分析框架,进而探讨管理者情感依恋、变革情感准备、变革支持和组织正式化之间的关系。

图 1 本研究的理论框架

基于上述模型,本研究将着重探讨:(1)管理者情感依恋对变革支持所构成的影响;(2)管理者情感依恋影响变革支持的内在机制,即变革情感准备的中介作用;(3)将上述影响过程置于企业组织情境之中,探讨组织正式化在其中所起的跨层次调节作用。入(et al., 2013)。有鉴于此,本研究提出:

假设1:管理者情感依恋正向影响其变革支持。

二、理论分析与研究假设

(一)管理者情感依恋及其变革反应

情感依恋是组织成员在情感上的一种连带关系,它是组织成员在任何情况下都愿意彼此相互照关照的心理反应(Chen et al., 2009)。在此基础之上,韩雪亮(2016a)进一步将管理者情感依恋明确为:在企业转型变革过程中,作为组织中的管理者愿意给予其他组织成员应有的关怀,具体体现在管理者基于情感而发的心理和行为反应。变革支持被定义为,组织成员积极参与变革,乐意为推动变革做出贡献(Kim et al., 2011)。基于积极心理学视角的研究发现,积极的情感与支持组织变革的态度正相关(Avey et al.,2008)。根据资源保存理论(Conservation of Resources Theory, COR),组织成员积极情感越高,将会导致他们带来更多变革承诺,进而减少变革抵制行为,从而更加适应变革或支持变革(冯彩玲等, 2014)。此外,有研究表明:组织成员身份对变革所秉持的态度及其从事变革的行为具有重要影响,其中主动、且以工作为导向的组织成员将会积极参与组织变革(Lysova et al., 2015)。组织情感研究发现:因情感依恋而产生的强连带关系为组织实施变革提供了一种特殊的关系基础(a relational basis)(Battilana & Casciaro,2013),企业管理者自身的情感依恋会增加他们对企业的投

(二)变革情感准备的中介作用分析

变革准备是一个不断被延伸和发展的概念(韩雪亮,2016b),最早由Armenakis等在1993 年正式提出。其中,变革情感准备是衡量组织成员变革心理准备的重要参照指标之一,它是组织成员对变革在情感上的反应(Bouckenooghe et al., 2009),具体体现在组织成员在情感上能够接受、包容和采纳变革方案的程度(Holt et al., 2007)。根据现有研究,个体倾向特征(Herold et al.,2008; Oreg et al., 2011; Vakola, 2013)、个体开放性、自尊、自我效能、控制点和积极情感、参与变革规划和实施的机会等,都在一定程度上影响到个体变革准备(Oreg et al., 2011);而变革准备对变革支持具有显著的影响(Kim et al., 2011)。当组织成员处于高变革准备水平时,他们更倾向于支持变革(Weiner et al., 2009);相反,当组织成员处于低变革准备水平时,他们更倾向于回避、甚至是抵制变革(Shea et al., 2014)。另一方面,在企业组织内部存在不同类型的“人情-交换”关系(陈维政和任晗,2015),上下级之间通过社会交换而基于情感互惠建立情感共享认定关系(蔡松纯等, 2015)。情感共享认定关系的建立,促使上下级双方在情感上具有依恋性,进而表现出“情感报”之行为(刘兆明, 1996),这有助于发展并形成变革准备。有鉴于此,本研究提出:管理者情感依恋通过变革情感准备进而影响变革支持。即,

假设2:变革情感准备中介管理者情感依恋与变革支持之间的关系。

(三)组织正式化在其中的调节作用分析

作为组织结构的重要组成部份,组织正式化程度体现在组织决策的流程、计划和政策等方面(De Clercq et al.,2013; Schminke et al., 2000)。在正式化程度高的组织中这些都是明确的,而在正式化程度低的组织中这些可能是模糊的。已有研究认为,组织正式化是一把“双刃剑”(De Clercq et al., 2013)。这是因为:一方面,在正式化的组织中,管理者所面对的环境是可控的(Chen & Huang, 2007;Hirst et al., 2011);在可控的环境下,管理者更容易积极准备变革。另一方面,组织的高水平正式化框定了管理者可控环境,因此降低了管理者整合现有资源并加以运用的灵活性(Chen & Huang, 2007; De Clercq et al., 2013; Hirst& Chen, 2011),从而会对管理者的具体行为产生束缚。有鉴于此,本研究认为:组织正式化在管理者情感依恋对变革情感准备的影响过程中具有正协同效应,而在变革情感准备对变革支持的影响过程中具有负向效应。即,

假设3a:组织正式化强化了管理者情感依恋对变革情感准备的影响(第一阶段);

假设3b:组织正式化弱化了变革情感准备对变革支持的影响(第二阶段)。

同时,考虑到组织正式化在变革过程中所发挥的“双刃剑”效应,本研究认为其能够影响管理者情感依恋与变革支持之间的关系,但无法确认改变这二者之间关系的方向。因此,本研究提出:

假设3c:组织正式化在管理者情感依恋对变革支持的影响中发挥着调节作用。

三、研究方法

(一)研究样本

本研究通过与当地政府合作和个人人脉关系收集相应的数据。研究对象都是来自广东等地的企业管理人员,这些企业管理人员所在企业分布在自制造业,批发零售业,信息传输、软件和信息技术服务业,租赁和商务服务业等行业①。考虑到取样的难度和多水平分析对组内样本的要求,在调查过程中并未局限于中高层管理人员,同时将基层管理者也纳入到了调查对象之中。为降低共同方法偏差可能造成的潜在影响,在问卷设计上采用心理隔离。本研究共计发放问卷500份,收回377份,剔除数据缺失超过10%的和企业回答人数少于3的数据之后,有效问卷353份(有效收回率为70.60%)。在99个有效样本中,组内规模最小的为3人,最多为11人,平均组内人数为4人(SD=0.57)。

(二)变量测量

管理者情感依恋(Manager’s Affective Attachment,MAA),采用Chen等(2009) 开发的上下级关系三维量表中情感依恋维度的4条目。样题,如“若公司其他人生活中遇到困难,我会竭尽所能帮助他/她”。本研究中其Cronbach’s α系数为0.65。

变革情感准备(Emotional Readiness for Change,ERC),采用Bouckenooghe等(2009) 设定的“组织变革问卷:变革的气氛、过程和准备”中的变革情感准备的4个条目组成(含1个反向题)。样题,如“我感到变革是一个积极的过程”。本研究中其Cronbach’s α系数为0.88。

变革支持(Change-supportive, CS)通过变革支持意愿(Intention to Change, IC)和变革支持行为(Change-supportive Behavior, CSB)来测量。其中,变革支持意愿(IC)采用Bouckenooghe等(2009)设定的“组织变革问卷:变革的气氛、过程和准备”中的包含有3个条目的变革意愿测项。样题,如“我希望亲身参与公司变革”。本研究中其Cronbach’s α系数为0.92。变革支持行为(CSB)采用Li等(2013)开发的管理者信息搜寻行为量表。该量表包含有4个条目(含1个反向题),样题,如“为了推动企业转型变革,我会尝试用新的方式去收集信息”。本研究中Cronbach’s α系数为0.66。

组织正式化(Organizational Formalization, OF),采用De Clercq等(2013) 开发的正式化量表。该量表包含有5个条目。样题,如“企业为应对不同工作环境制定了操作流程和指南”。本研究中Cronbach’s α系数为0.87。作为组织层面的变量,在本研究中该指标由参与此次调查的每个企业的不同管理者打分聚合而成。聚合统计检验结果显示:ICC(1)=0.72,ICC(2)=0.90,rwg=0.77,达到并超过了变量聚合标准要求。因此,将每个企业的管理者对自己所在组织的正式化水平的打分聚合到更高层次是合适的(张志学, 2010)。

控制变量。在管理者个体层面选取了管理者的性别(男=1,女=0)、学历(1-6分别代表:博士、硕士、本科、大专、高中、初中)、工作年限(1=少于1年,2=1-2年,3=3-5年,4=6-10年,5=11-20年,6=20年以上)作为控制变量;在组织层面选取了企业是否具有跨行业经营的经验(1=有,0=没有)和管理团队规模(1=少于10人,2=11-20人,3=21-50人,4=51-100人,6=100人以上)作为控制变量。

(三)测量工具的信效度检验

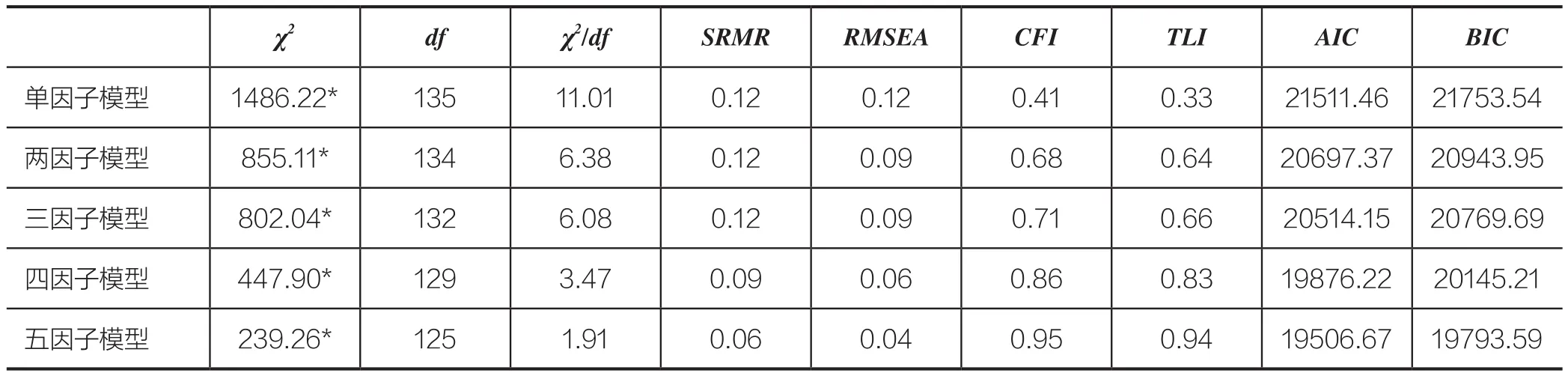

问卷整体可靠性分析结果表明,Cronbach’s α系数0.86、折半Cronbach’s α系数分别为0.72和0.85,Spearman-Brown 系数为0.75(等长),Guttman Split-Half 系数为0.74,F检验结果显示F=26.99、且在1%的水平上显著。变量之间的区分效度检验结果表明,五因子模型是最优的。即,研究中所用到的五个变量代表的是五个不同的构念。

(四)分析策略

基于研究变量所代表的构念本身具有层次性、且本研究所收集到的数据具有嵌套性,故拟采用多水平模型对相关假设进行检验。在具体操作过程中,本研究严格遵循多水平分析准则(见:Heck & Thomas, 2015)。单因素方差(零模型)检验结果表明:(1)变革情感准备、变革支持意愿和变革支持行为的组间方差分别为0.30(SD=0.06)、0.32(SD=0.07)和0.21(SD=0.05),且它们均在1%的水平上是显著的;(2)变革情感准备、变革支持意愿和变革支持行为的总方差中分别有73.71%、75.17%和68.30%是与企业相关的;(3)三者组内可靠性分别为0.92(0.89, 0.97)、0.92(0.90, 0.97)和0.90(0.87, 0.96)②。单因素方差分析结果表明,本研究宜采用多水平模型分析方法。有关变革情感准备在管理者情感依恋与变革支持之间中介效应检验,主要基于Edwards和Lambert(2007)提出的三阶段被调节效应模型和多水平结构方差模型分析准则进行。

四、研究结果

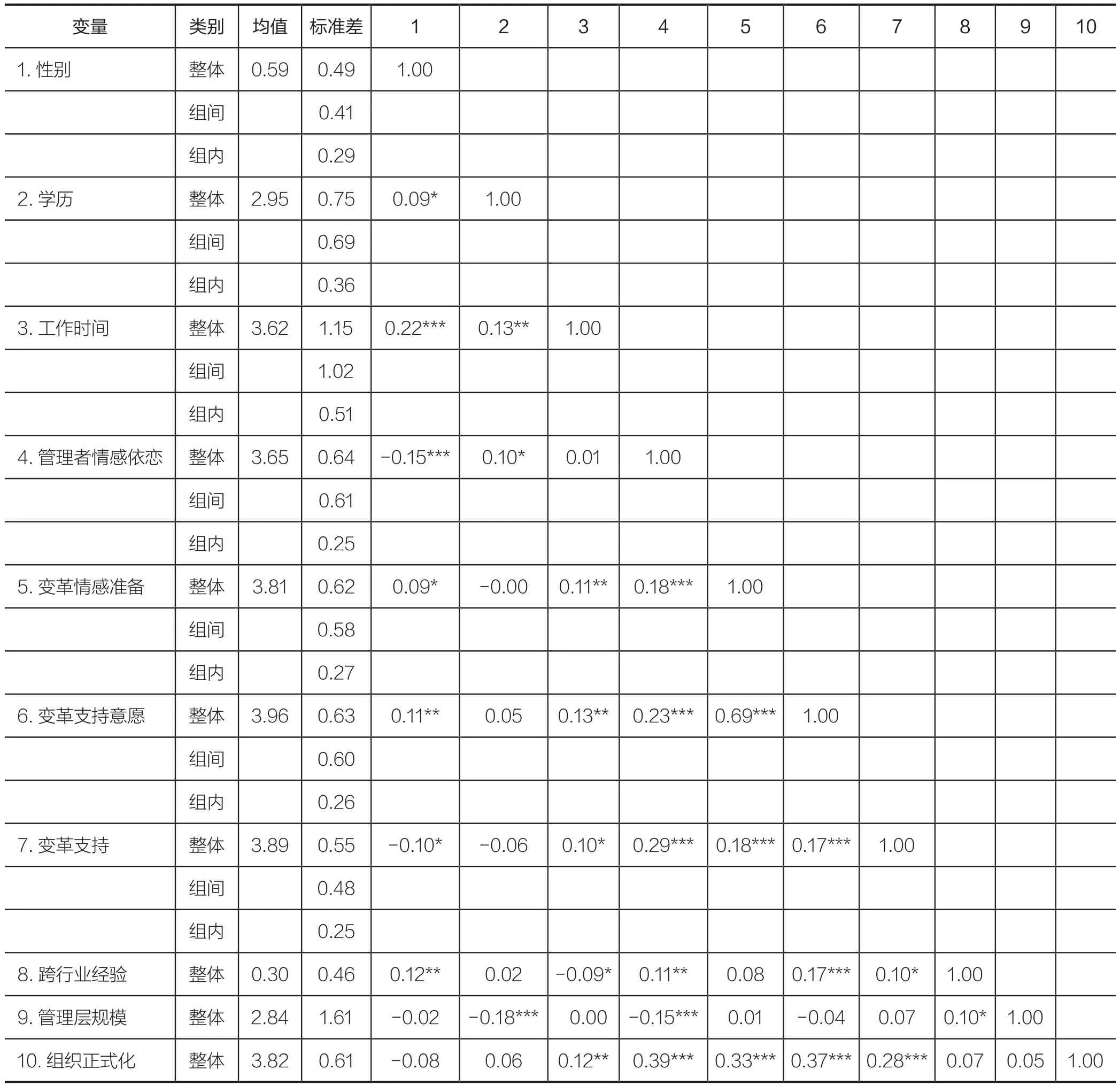

(一)描述性统计与相关性分析

在汇报多水平模型分析检验结果之前,本文首先对研究中所涉及的变量进行简单统计性描述(含均值、标准差),并对变量之间相关性进行检验。变量之间相关系性检验表明:管理者情感依恋(MAA)与变革支持意愿(IC)和变革支持行为(CBS)的相关系数分别为0.23和0.29,且均在1%的水平上是显著的;管理者情感依恋(MAA)与变革情感准备(ERC)的相关系数为0.18,且在1%的水平上是显著的;变革情感准备(ERC)与变革支持意愿(IC)和变革支持行为(CSB)的相关系数分别为0.69和0.18,且均在1%的水平上是显著的;组织正式化与管理者情感依恋(MAA)、变革情感准备(ERC)、变革支持意愿(IC)和变革支持行为(CSB)的相关系数分别为0.39、0.33、0.37和0.28,且均在1%的水平上是显著的。相关性检验结果初步支持了部分相关假设,并为进一步的多水平模型分析奠定了基础。

表 1 研究变量的验证性因素分析(区分效度)

(二)假设检验结果

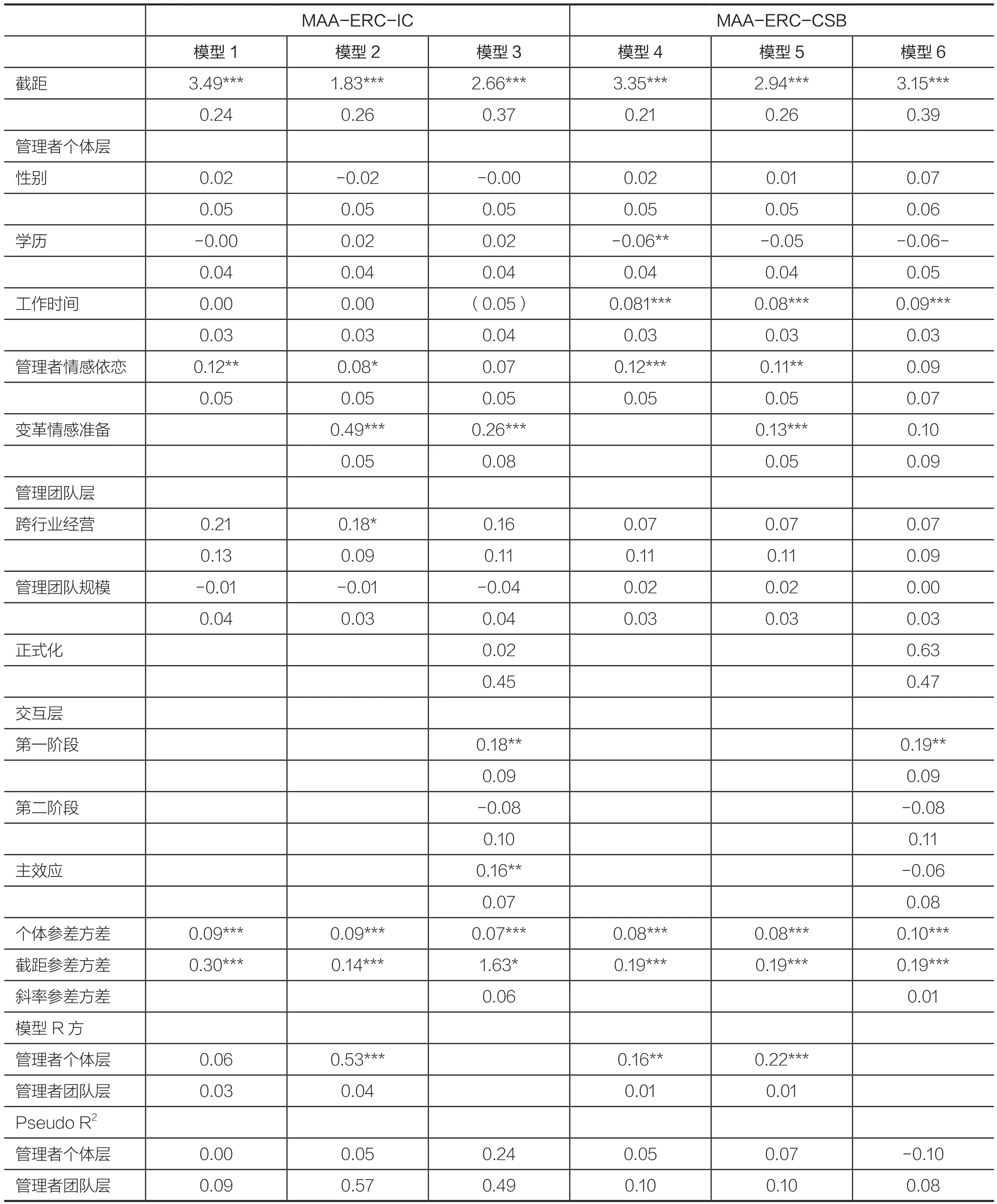

下表给出了多水平模型分析的结果。其中,模型1和模型4是对假设1的检验;模型2和模型5,是对假设2的检验结果;模型3和模型6是对假设3a/3b/3c的检验。模型1、2、3以变革支持意愿(IC)为因变量,而模型4、5、6以变革支持行为(CSB)为因变量。

表 2 研究变量统计性表述与相关系数(N=99, n=353)

表 3 假设检验结果

从模型1的检验结果来看,在分别控制了个体的性别、学历和工作时间以及跨行业经营经验和管理团队规模后,管理者情感依恋(MAA)对变革支持意愿(IC)具有正向影响(β=0.12,p<0.05);同样,管理者情感依恋(MAA)对支持变革行为(CSB)也具有正向影响(β=0.12,p<0.01)(见模型4)。因此,假设1得到了验证,即管理者情感依恋(MAA)正向影响变革支持(CS)。

模型2和模型5分别在模型1和模型4的基础上加入中介变量——变革情感准备(ERC)。多水平模型实证检验结果显示,在分别控制了个体的性别、学历和工作时间以及跨行业经营经验和管理团队规模后,变革情感准备(ERC)对变革支持意愿(IC)具有正向影响(β=0.49,p<0.01)(见模型2);同样,变革情感准备(ERC)对支持变革行为(CSB)也具有正向影响(β=0.13,p<0.01)(见模型5)。

模型3和模型6分别在模型2和模型5的基础上加入调节变量——正式化(OF),借鉴Heck和Thomas(2015)有关多水平模型的分析方法进一步考察根据Edwards和Lambert(2007)提出的总效应调节模型而建立的全模型。从模型3的估计结果显示:组织正式化(OF)对管理者情感依恋(MAA)与变革支持意愿(IC)之间的关系(即直接效应)具有显著的正向调节作用(β=0.16,p<0.05);组织正式化(OF)对管理情感依恋(MAA)与变革支持意愿(IC)之间的关系(即第一阶段)具有显著正向调节作用(β=0.18,p<0.05);组织正式化(OF)对变革情感准备与变革支持意愿(IC)之间的关系(即第二阶段)具有负向调节作用(β=-0.08),但并不显著。从模型6的估计结果显示:组织正式化对管理者情感依恋(MAA)与变革支持行为(CSB)之间的关系(即直接效应)具有显著的负向调节作用(β=-0.06)、但并不显著;组织正式化(OF)对管理情感依恋(MAA)与变革支持行为(CSB)之间的关系(即第一阶段)具有显著正向调节作用(β=0.19,p<0.05);组织正式化(OF)对变革情感准备与变革支持行为(CSB)之间的关系(即第二阶段)具有负向调节作用(β=-0.08),但并不显著。此外,从模型3和模型6的估计结果来看,尽管组织正式化(OF)对因变量(IC和CSB)的主要效应分别为正,但均不显著。因此,假设3a得到验证,假设3b未得到验证,假设3c部分得到验证。

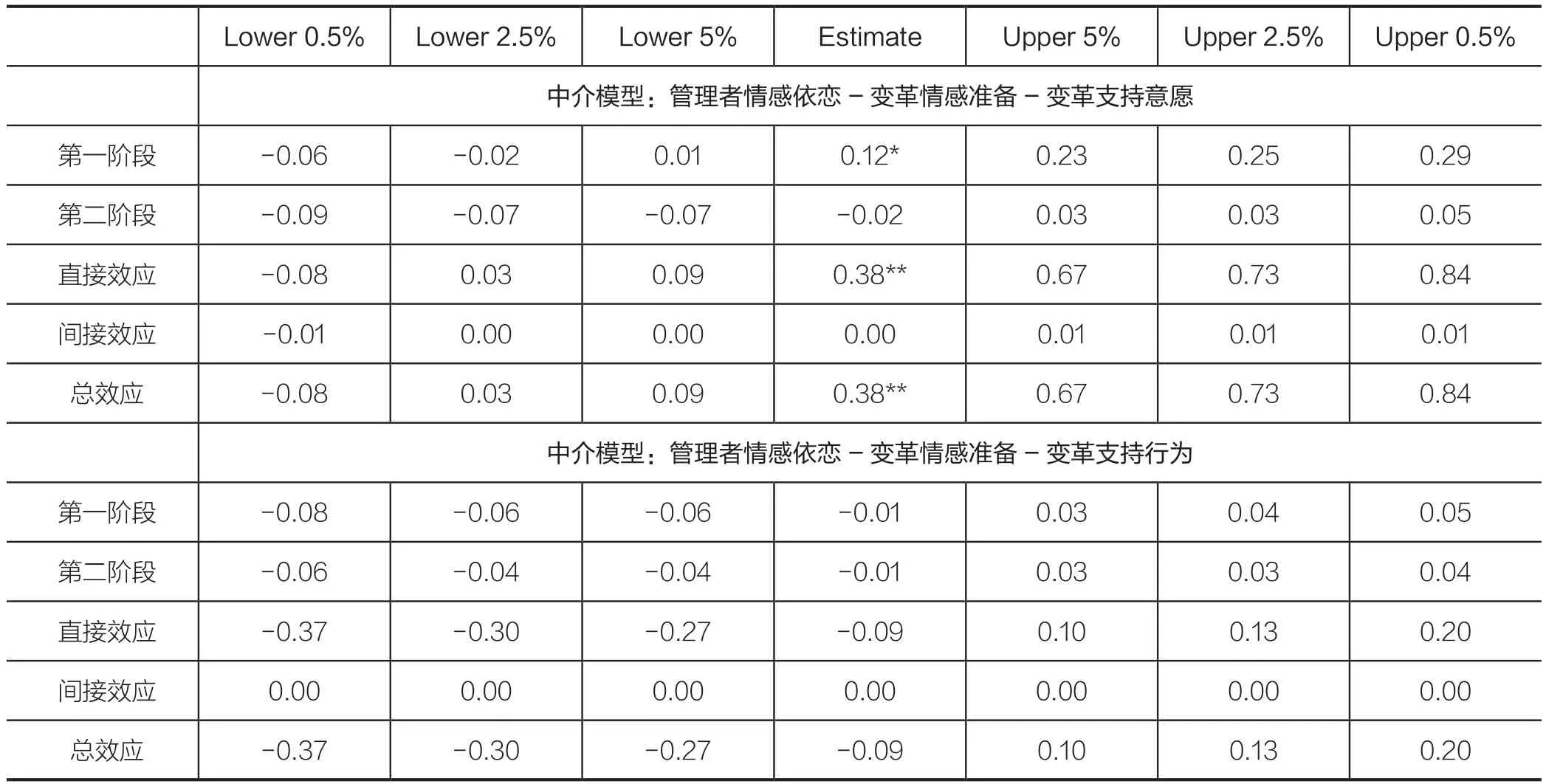

表 4 被调节的中介效应分析

(三)中介及其被调节的中介效应检验

在本研究中:一方面,研究变量分属管理者个体和企业组织两个层面,所设构建的模型有别于Edwards和Lambert(2007)根据单一水平变量而提出的总效应调节模型;另一方面,在假设检验的过程中采用的是基于嵌套性数据而展开的多水平模型。考虑到管理者情感依恋、变革情感准备和变革支持属于个体层面上的构念,本研究首先采用Bootstrap方法对变革情感准备在管理者情感依恋对变革支持的影响中所起中介作用进行检验。同时考虑到数据和模型的特殊性,本研究进一步采用多水平结构方程模型计算间接效应值对变革情感准备在管理者情感依恋对变革支持的影响中所起中介作用做进一步的检验。其中,Bootstrap(BOOTSTRAP =1000)中介作用检验结果显示:在以变革支持意愿(IC)为因变量的中介模型中,间接效应值为0.14、且显著;在以变革支持行为(CSB)为因变量的中介模型中,间接效应值为0.03、且显著。多水平结构方程模型检验结果显示:在以变革支持意愿(IC)为因变量的中介模型中,间接效应值为0.17、且显著;在以变革支持行为(CSB)为因变量的中介模型中,间接效应值为0.10、且显著。

根据Edwards & Lambert(2007)提出的差异分析操作方法,本研究进一步对组织正式化对中介模型(MAA-ERC-IC和MAA-ERC-CSB)中的直接效应和间接效应的调节作用进行了检验(具体结果见下表4)。差异化检验结果显示:在以变革支持意愿(IC)为因变量的模型中,管理者情感依恋(MAA)直接影响变革支持意愿(IC)的直接效应在正式化高低组织之间存在显著差异(β=0.40,p<0.05),在中介模型的第一阶段(管理者情感依恋影响变革情感准备)正式化高低组织之间存在显著差异(β=0.12,p<0.1),管理者情感依恋(MAA)影响变革支持意愿(IC)的总效应在正式化高低组织之间存在显著差异(β=0.40,p<0.05),有关变革情感准备对变革支持意愿(IC)的影响(中介模型的第二阶段)在正式化高低组织之间并无显著差异;在以变革支持行为(CSB)为因变量的模型中,组织正式化高低组织之间在各阶段、直接效应、间接效应和总效上的差异并不显著。

五、总结与讨论

(一)研究结论与贡献

立足中国转型经济的社会背景和本土企业转型变革实践,本研究通过来自99家不同企业的353名管理者的问卷调查和实证研究发现:(1)管理者情感依恋对变革支持具有正向影响(假设1);(2)变革情感准备部分中介管理者情感依恋与变革支持之间的关系(假设2);(3)组织正式化在管理者情感依恋通过变革情感准备进而影响变革支持的关系中起到了部分跨层次调节作用。具体来讲:

首先,“人情悖论”和“人情困境”是中国本土企业转型升级过程中不得不面对的现实,本研究分别从理论和实证的双重视角论证了管理者情感依恋对变革支持具有正向影响。所得结论进一步从侧面印证了,情感不仅可以作为变革发起者清除阻力的招降(cooptation)策略(Gargiulo& Benassi, 1999; Selznick, 1949),同时还能通过“同理心”(Muller et al., 2014)感化那些变革的反对者和中立者(Battilana & Casciaro, 2013),共同推动企业转型变革。同时,本研究选取管理者作为研究对象,也弥补了当前工作场所中有关管理者依恋对其自身行为和组织影响研究中的不足(Harms, 2011; 曾恺等, 2015)。

其次,针对当前学界有关组织变革失败的根源在于缺乏准备(Armenakis et al., 1993; Neves & Caetano,2009)呼声以及变革准备研究在国内的兴起(见:韩雪亮,2016b),本研究提出变革情感准备在管理者情感依恋对变革支持的影响中起中介作用,并在实证检验中得到进一步的验证。特别需要指出的是,本研究至少从实证的角度论证了变革情感准备对变革支持具有促进作用(见模型2和模型5)。本研究立足本土企业情境,不仅避免因将来自环境相对稳定的、以发达国家企业为样本的变革准备研究结论简单地移植过来指导企业具体行为实践中或将伴随的潜在风险,同时也丰富了变革准备研究成果、更推动了国内变革准备相关研究。

再次,本研究通过多水平模型进一步考察了管理者情感依恋通过变革情感准备影响变革支持的边界条件,即组织的正式化在上述关系中的调节作用。针对现有研究有关正式化在组织中所发挥的“双刃剑”效应(De Clercq et al., 2013)之悖论,在本研究的实证检验过程中,组织正式化在管理者情感依恋对变革支持的影响中所起的正向效应得到印证,而有关其负向效应并未得到印证。

另外,虽然组织变革吸引了大量学者的关注,但是有关组织成员的变革反应仍未得到很好的解释(Oreg et al.,2011; Kimet al., 2011; Lysova et al., 2015; Rafferty et al., 2013)。特别是目前还鲜有系统综合考查组织变革期间组织成员的行为(外在)和态度(内在)的研究(Shah,Irani, & Sharif, 2017)。无论是变革的推动者、还是变革的接受者,情感因素对于他们在组织变革过程反应的影响都应引起足够的重视。因此,本研究从变革推动者的视角,丰富了现有变革反应研究的成果。

(二)管理启示

“情感与利益加权关系”模式(陈介玄, 1994, 见:杨中芳等, 2008),是企业内部人际关系运作的主要形式之一。在这种人际关系运作模式下,不仅形成了下级对上级的依恋(Chen et al., 2009),同时也为管理者情感依恋的形成(韩雪亮, 2016a)奠定了基础。作为对中国本土企业组织中情感和变革管理研究的补充,本研究也为组织变革实践带来了启示:

首先,鉴于管理者情感依恋对变革支持具有正向的影响、且“人情味”是企业独特竞争优势的来源(Parmar,2017),本研究认为在企业经营过程中在追求利益导向的同时,有必要加强对情感导向的关注。工作场所中的情感依恋、上下级之间共享情感关系的认定,将有助于在企业转型变革的过程中克服情感上的抵触和规避“人情困境”。另外,行为主义假设组织的决策者对组织及其所拥有的资源具有情感上的依恋(et al., 2013),它不仅能够促使决策者基于“情感报”的逻辑做出有益于组织的决策,同时还或可为继而推动变革提供一种特殊的招降策略(Battilana & Casciaro, 2013)。具有情感文化的组织不仅能够有效满足组织成员的情感诉求,还能够为组织带来应有的回报和产出。

其次,正所谓“凡事预则立,不预则废”。正如本研究所发现的,变革情感准备至少对变革支持具有促进作用。作为组织变革的前奏,变革准备不仅影响着变革的规划和实施,还将贯穿于变革的整个过程(Vakola, 2013),“变革前的准备和推广计划”对变革策略的选择、变革支持及其相关绩效都构成了直接影响(高静美和陈甫, 2013)。虽然企业处于一个多变的环境之中、变革本身也是一个持续的动态过程,但是充分的变革准备至少可以帮助变革管理者更清楚的了解变革计划和过程、并为如何实施变革和在什么地方首先启动变革提供建设性指导(Mote,2016)。因此,不管怎样,在组织变革伊始都要对组织变革准备引起足够的重视,同时还要对其进行持续的评估。

再次,鉴于实证检验所发现的组织的正式化在其中所起的正向协同效应,本研究认为在企业转型变革之前仍需在计划和流程等方面做足准备的同时,为变革实施营造可控的环境,同时为调配相关资源提供有力的外界保证。虽然组织变革在某种意义上是对现有状态的打破,但是这并不意味着变革是无序的。因此,拥有清晰的制度流程的组织更容易开展和实施变革。即使对于那些处于变革中的组织,也有必要在组织内部建立正式化的沟通协调机制。

(三)不足与展望

本文还存在一些不足之处,有待后续研究补充和完善:

首先,本研究在实证检验过程中采用的是现有的成熟量表,部分量表(MAA和CSB)的重测信度相对较低。

注 释

①问卷中的行业划分标准是基于中国国民经济行业分类(GB/T 4754-2011)标准。②( ) 外值为组平均可靠性,( ) 内值分别为最低组内平均可靠性和最高组内平均可靠性。计算公式见Heck & Thomas (2015)。在未来的研究中,一方面可以选择其他更为适宜的现有量表重新测量以修订本研究所得结论,另一方面也可以针对具体情境开发更为成熟的量表进而重新验证本研究所得结论。

其次,本研究是基于情感视角、特别是管理者情感依恋视角而展开的变革支持研究,并没有考虑的认知在其中所发挥的重要作用。事实上,除了情感以外,认知也是影响组织变革的重要因素(Thomas Charles, 2014;Shahrasbi & Paré, 2014)。因此,在未来研究中,有必要从认知的角度、甚至是情感与认知互动的角度开展变革支持研究,以弥补本研究的不足。

再次,在样本选择上,本研究虽然将研究对象锁定到企业管理人员,但是并未对其所处的管理层级做进一步的区分。事实上,组织成员(包括管理者)身份的差异对变革的态度和行为的影响也会存在差异(Lysova et al.,2015)。因此,在未来的研究中,有必要对不同类型和不同层级的管理者分别研究,从而提出更有针对性的结论和建议。

另外,本文仅选取了体现组织文化中科层文化的正式化作为组织层面的特征变量,在未来的研究中可选取其他更多的、能体现组织特征的变量,通过实证检验进一步完善和修订本文的研究结论。尽管组织变革是企业实现繁荣发展和永续生存的必要条件(Carter, Mossholder, Feild,& Armenakis, 2014),但是不同变革在不同企业内部的程度也大相径庭。因此,在未来的研究中,有必要结合具体的企业变革实践情境开展有针对性的研究。

1. 蔡松纯、郑伯埙、周丽芳:《领导者与部属上下关系认定之理论模式建构》,载《中华心理学刊》,2015年第2期,第121–144页。

2. 曾恺、段锦云、田晓明:《工作场所中的依恋:概念构思、影响因素和结果》,载《心理研究》,2015年第2期,第51–57页。

3. 陈维政、任晗:《人情关系和社会交换关系的比较分析与管理策略研究》,载《管理学报》,2015年第6期,第789–798页。

4. 冯彩玲、魏一、张光旭:《资源保存理论视角下员工变革承诺的形成机制与效果:一个概念模型》,载《中国人力资源开发》,2014年第15期,第51–55页。

5. 高静美、陈甫:《组织变革知识体系社会建构的认知鸿沟》,载《管理世界》,2013年第2期,第107–188页。

6. 韩雪亮a:《中国本土企业转型变革过程中管理者情感依恋量表开发》,载《中国人力资源开发》,2016年第11期,第55–63页。

7. 韩雪亮b:《组织变革准备研究回顾与整合》,载《心理科学》,2016年第5期,第1248–1255页。

8. 科特、科恩:《变革之心 :珍藏版》,机械工业出版社,2014年版。

9. 杨国枢、黄光国、杨中芳:《华人本土心理学》,重庆大学出版社,2008年版。

10. 张志学:《组织心理学研究的情境化及多层次理论》,载《心理学报》,2010年第1期,第10–21页。

11. Armenakis, Harris, & Mossholder. From the SAGE Social Science Collections . All Rights Reserved . Human Relations, 1993, 46(6), 681–704.

12. Avey, J. B., Wernsing, T. S., & Luthans, F. Can Positive Employees Help Positive Organizational Change? Impact of Psychological Capital and Emotions on Relevant Attitudes and Behaviors. The Journal of Applied Behavioral Science,2008, 44(1), 48–70.

13. Battilana, J., & Casciaro, T. Overcoming Resistance to Organizational Change: Strong Ties and Affective Cooptation. Management Science, 2013, 59(4),819–836.

14. Bouckenooghe, D., Devos, G., & van den Broeck, H. Organizational Change Questionnaire-Climate of Change, Processes, and Readiness: development of a new instrument. The Journal of Psychology, 2009, 143(6), 559–599.

15. Carter, M. Z., Mossholder, K. W., Feild, H. S., & Armenakis, A. A.Transformational Leadership, Interactional Justice, and Organizational Citizenship Behavior: The Effects of Racial and Gender Dissimilarity Between Supervisors and Subordinates. Group & Organization Management, 2014, 39(6), 691–719.

16. Chen, C., & Huang, J. How organizational climate and structure affect knowledge management-The social interaction perspective. International Journal of Information Management, 2007, 27(2), 104–118.

17. Chen, Y., Friedman, R., Yu, E., Fang, W., & Lu, X. Supervisor-subordinate guanxi: Developing a three-dimensional model and scale. Management and Organization Review, 2009, 5(3), 375–399.

18. De Clercq, D., Dimov, D., & Thongpapanl, N. T. Organizational Social Capital, Formalization, and Internal Knowledge Sharing in Entrepreneurial Orientation Formation. Entrepreneurship: Theory and Practice, 2013, 37(3), 505–537.

19. Edwards, J. R., & Lambert, L. S. Methods for integrating moderation and mediation: A general analytical framework using moderated path analysis.Psychological Methods, 2007, 12(1), 1–22.

20. Gargiulo, M., & Benassi, M. The Dark Side of Social Capital. Springer US,2007.

21. Harms, P. D. Adult attachment styles in the workplace. Human Resource Management Review, 2011, 21(4), 285–296.

22. Heck, R. H., & Thomas, S. L. An Introduction to Multilevel Modeling Techniques: MLM and SEM Approaches Using Mplus. Routledge, 2015.

23. Herold, D. M., Fedor, D. B., Caldwell, S., & Liu, Y. The effects of transformational and change leadership on employees’ commitment to a change:A multilevel study. Journal of Applied Psychology, 2008, 93(2), 346–357.

24. Hirst, G., & Chen, C. How Does Bureaucracy Impact Individual Creativity ? a Cross-Level Investigation of Team Contextual Influences on Goal Orientation – Creativity Relationships. Academy of Management Journal, 2011,54(3), 624–641.

25. Holt, D. T., Armenakis, A. A., Feild, H. S., & Harris, S. G. Readiness for Organizational Change: The Systematic Development of a Scale. The Journal of Applied Behavioral Science, 2007, 43(2), 232–255.

26. Jennett, P., Yeo, M., Pauls, M., & Graham, J. Organizational readiness for telemedicine: implications for success and failure. Journal of Telemedicine and Telecare, 2003, 9 Suppl 2(suppl 2), S27-30.

27. Kim, T. G., Hornung, S., & Rousseau, D. M. Change-Supportive Employee Behavior: Antecedents and the Moderating Role of Time. Journal of Management,2011, 37(6), 1664–1693.

28. König, A., Kammerlander, N., & Enders, A. The Family Innovator’S Dilemma: How Family Influence Affects the Adoption of Discontinuous Technologies By Incumbent Firms. Academy of Management Review, 2013, 38(3),418–441.

29. Li, Q., Maggitti, P. G., & Smith, K. G. Top Management Attention To Innovation: the Role of Search Selection and Intensity in New Product Introductions, 2013, 56(3), 893–916.

30. Lysova, E. I., Richardson, J., Khapova, S. N., & Jansen, P. G. W. Changesupportive employee behavior: a career identity explanation. Career Development International, 2015, 20(1), 38–62.

31. Mote, G. Is your organization ready for change? Administrative Radiology : AR, 2016, 12, 21–22, 25.

32. Muller, A. R., Pfarrer, M. D., & Little, L. M. A theory of collective empathy in corporate philanthropy decisions. Academy of Management Review,2014, 39(1), 1–21.

33. Neves, P., & Caetano, A. Commitment to Change: Contributions to Trust in the Supervisor and Work Outcomes. Group & Organization Management, 2009, 34

34. Oreg, S., Bartunek, J., Lee, G., & Lee, G. An Affect-Based Model of Recipients’ Responses to Organizational Change Events. Academy of Management Review, Published online before print June 22, 2016.

35. Oreg, S., Vakola, M., & Armenakis, A. Change Recipients’ Reactions to Organizational Change. The Journal of Applied Behavioral Science, 2011, 47(4),461–524.

36. Parmar, B.人情味 , 绝对是一个公司最迷人的竞争优,(2017). http://www.hbrchina.org/2017-01-20/4941.html

37. Rafferty, A. E., Jimmieson, N. L., & Armenakis, A. A. Change Readiness:A Multilevel Review. Journal of Management, 2013, 39(1), 110–135.

38. Schminke, M., Ambrose, M. L., & Cropanzano, R. S. The effect of organizational structure on perceptions of procedural fairness. Journal of Applied Psychology, 2000, 85(2), 294–304.

39. Shahrasbi, N., & Paré, G. Rethinking the Concept of Organizational Readiness : What Can IS Researchers Learn from the Change Management Field ?20th Americas Conference on Information Systems, AMCIS 2014, 1–16.

40. Shea, C. M., Jacobs, S. R., Esserman, D. A., Bruce, K., & Weiner, B. J.Organizational readiness for implementing change: a psychometric assessment of a new measure. Implementation Science : IS, 2014, 9, 7.

41. Thomas Charles, J. Cognitive, affective, and behavioral responses to organizational change. Supervision. Supervision, 2014, 3(75), 3–7.

42. Vakola, M.. Multilevel Readiness to Organizational Change: A Conceptual Approach. Journal of Change Management, 2013, 13(1), 96-109.

43. Weiner, B. J., Lewis, M. A., & Linnan, L. A. Using organization theory to understand the determinants of effective implementation of worksite health promotion programs. Health Education Research, 2009, 24(2), 292–305.

44. Yang, & MayfairMei-hui. Gifts, favors, and banquets: The art of social relationships in China. Cornell University Press,1994.

Managers’ Affective Attachment and Change-Supportive

Han Xueliang

(School of Business Administration, Henan University of Economics and Law)

This paper examined the mediating role of emotional readiness for change and the moderating role of organization formalization in the relationship between manager affective attachment and change-supportive. Participants were 353 managers of 99 companies, and they completed the Affective Attachment Scale, Emotional Readiness for Change Scale, Intention to Change Scale, Information Search Scale, and Organization Formalization Scale. Multilevel modeling suggested that: (a) manager affective attachment was positive related to change-supportive intention and behavior;(b) emotional readiness for change mediated this relationship; and (c) organization formalization moderated the media models. The findings of this paper not only represent a theoretical contribution to attachment theory and change management theory, but also provide meaningful understandings to acknowledge manger’s attitude and behaviors during organization transformative change.

Affective Attachment; Emotional Readiness for Change; Changesupportive; Organization Formalization

韩雪亮,河南财经政法大学工商管理学院,讲师、管理学博士。

本文受河南财经政法大学工商管理学院重大研究课题“推动企业转型变革行为的微观机制研究——基于管理者情感依恋与认知的分析”(2016-2)、国家自然科学基金重点项目“推动经济发达地区产业转型升级的机制与政策研究”(71333007)资助。

致谢:作者感谢暨南大学王霄教授及其课题组彭坚博士等成员和各企业单位在研究中给予的帮助。

■责编 / 罗文豪 E-mail:chrd_luo@163.com Tel:010-88383907