延迟退休对我国劳动力供给和经济增长的影响估算

刘晓光 刘元春

延迟退休对我国劳动力供给和经济增长的影响估算

刘晓光 刘元春

近年来,我国人口结构老龄化程度不断加深,工作年龄人口出现拐点性变化,“人口红利”加速衰减,这在一定程度上加剧了我国潜在经济增速的下滑。有关两种渐进式延迟退休年龄方案对劳动力供给和经济增长的潜在影响的研究表明,现行定义下的中老年群体还有很大的供给潜力,可以通过实施延迟退休年龄政策提高劳动参与率而释放规模可观的“夕阳红利”。实施渐进式延迟退休年龄政策能够显著提高劳动力供给和经济增长,特别是政策实施的前5期,每期可带来城市劳动力供给增加200万~300万人,拉动GDP增长超过0.5个百分点。这能够有效缓解工作年龄人口减少对我国劳动力供给和经济增长带来的不利影响,为实现从注重数量的一次人口红利向注重质量的二次人口红利转换提供宝贵的窗口期。

夕阳红利;延迟退休;劳动参与率;劳动供给;经济增长

一、人口老龄化背景下的“夕阳红利”

2016年12月30日,国务院印发《国家人口发展规划(2016—2030年)》(以下简称《规划》),指出我国已进入人口发展的关键转折期,老龄化加速的不利影响加大。人口老龄化速度加快会明显加大社会保障和公共服务压力,凸显劳动力有效供给约束,人口红利减弱,持续影响社会活力、创新动力和经济潜在增长率。

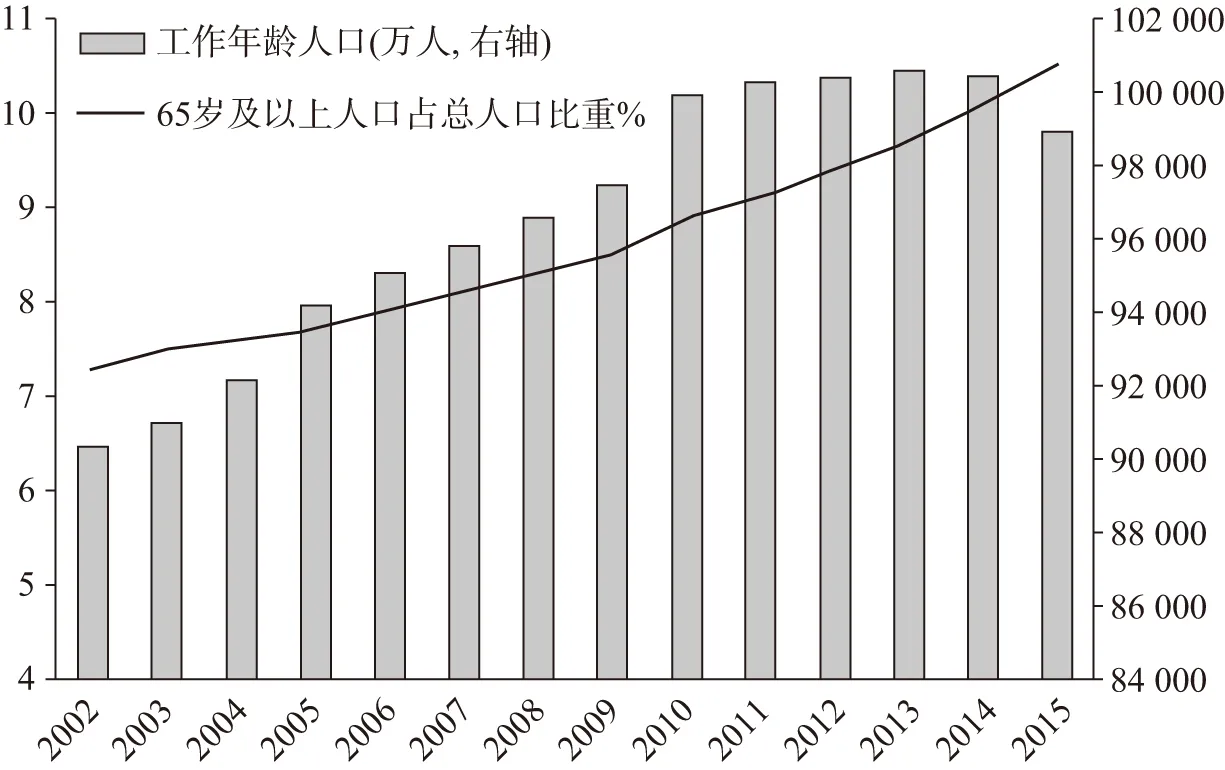

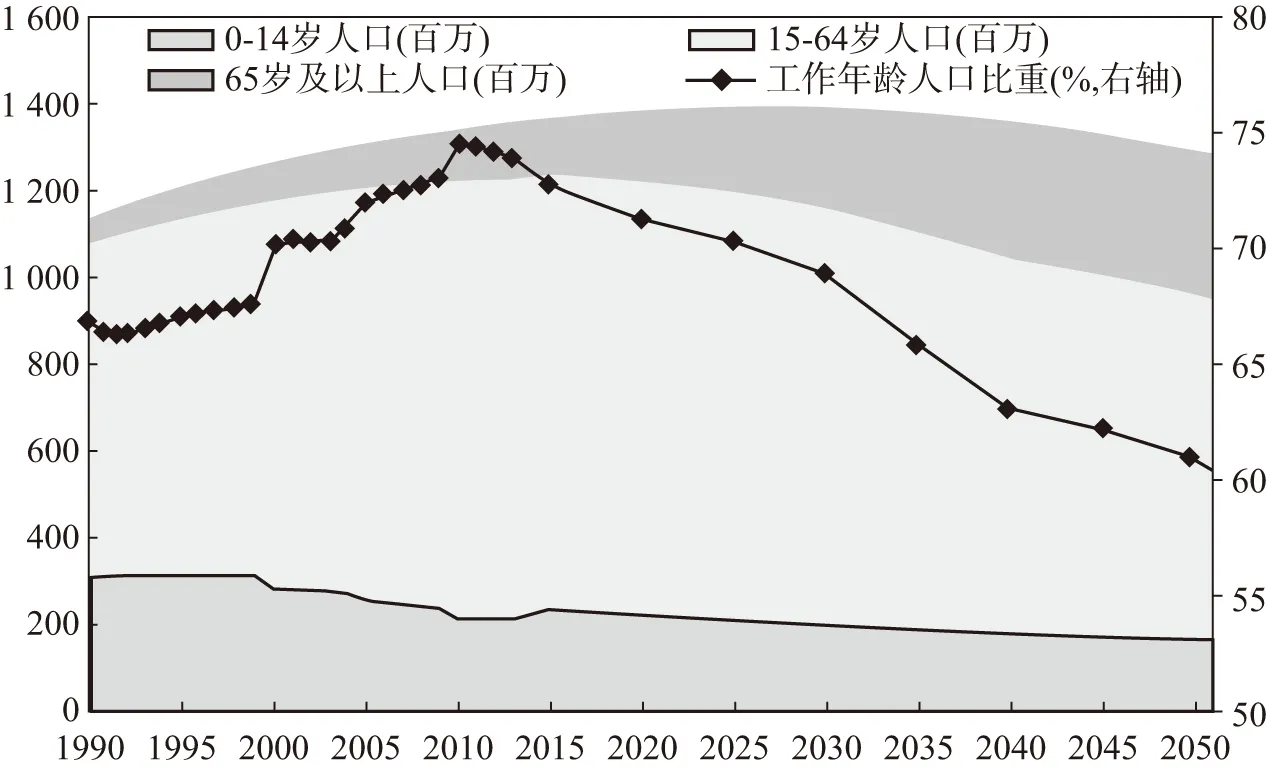

事实上,近年来我国人口结构老龄化程度不断加深,已经对潜在经济增速构成下行压力。[1]根据第六次人口普查数据,2010年我国60岁以上人口占比达到13.3%,比2000年上升了2.9个百分点。最新数据显示,该比例值已经进一步上升到16.1%,预计2020年将达到19.3%,2030年达到25%,2050年达到38.6%。人口老龄化不仅会给我国养老保障体系带来巨大压力,同时也对劳动力参与率存在显著的负向影响,进而对我国劳动力供给和经济增长前景产生深远影响。[2]图1显示,伴随老龄人口比重的持续上升,我国15~64岁工作年龄人口从2013年开始由增长转为下降。事实上,15~59岁的劳动年龄人口早在2011年达到峰值后就开始持续下降。从人口结构变化的长远趋势看,未来我国老龄人口占比还将持续扩大,工作年龄人口占比持续下降,这无疑将对我国劳动力市场供给产生长期不利影响(如图2所示)。

图1 中国人口结构出现拐点性变化

图2 中国人口结构的长期趋势

基于上述考虑,很多研究对于我国经济发展前景比较悲观。但仔细分析发现,在人口老龄化背景下,中国人口因素仍然有巨大的潜在“红利”可以挖掘。如图3所示,虽然我国工作年龄人口持续减少,但到目前为止,由于我国劳动参与率自2010年以来出现小幅回升,经济活动人口尚未出现相应幅度的下降,就业人数依然保持增长,这说明我国劳动力市场需求较为强劲。如果能够从劳动力供给面进一步挖掘,提高劳动参与率,则中国人口因素仍然可以对就业和经济增长发挥支持作用。

从中国的现实情况看,目前劳动力供给面最具潜力的领域之一,就是通过实施延迟退休年龄政策提高中老年群体的劳动参与率,进一步释放蕴藏的“夕阳红利”。当前我国的人均预期寿命已经提高到76.3岁,相比现行退休年龄政策制定时期有了明显的提高,尤其是女性78岁的平均预期寿命大大高于50岁的法定退休年龄。不仅如此,根据我们的测算,中国劳动参与率年龄变化曲线在退休年龄点上出现“断崖式”下滑,并且与基本没有实行退休制度的农村劳动群体对比,城市劳动群体在达到退休年龄点后,其劳动参与率会提前出现急剧萎缩。这意味着,在劳动供给层面,城市中老年劳动群体因为退休年龄的到来,过早地退出了劳动力市场。反过来说,这意味着在理论上还有很大的潜力可以挖掘。

图3 中国劳动力和就业尚未出现下滑

事实上,为应对人口老龄化和养老金支付风险,世界上多数国家采取了延迟退休年龄政策,以提高中老年群体的劳动参与率。目前,美国法定退休年龄为65岁,并计划逐步延迟至67岁;英国法定退休年龄为65岁(男)和60岁(女),并计划至2020年将女性退休年龄逐步延迟至65岁;日本法定退休年龄为60岁,计划至2025年逐步延迟至65岁;德国计划从2012年至2029年逐步将法定退休年龄从65岁延迟至67岁;荷兰、丹麦、西班牙、葡萄牙、爱尔兰、卢森堡、芬兰等国的法定退休年龄都已经达到甚至超过65岁。在人口老龄化背景下,我国也一直在探索推行延迟退休年龄政策。2013年召开的中共十八届三中全会提出,要研究制定渐进式延迟退休年龄政策。2015年两会期间,人社部部长尹蔚民表示,延迟退休方案将在2017年推出,最早于2022年开始实施。十八届五中全会再次明确提出,要出台渐进式延迟退休年龄政策。

在人口老龄化背景下,延迟退休年龄政策的实施将对我国劳动力市场和宏观经济产生重要影响,带来劳动力市场总量和结构的变化,并对我国宏观经济发展前景产生影响。已有研究在对中国经济发展前景进行分析和预测时,往往只考虑到人口老龄化对劳动力市场的负面影响,而没有考虑到延迟退休年龄政策实施后可能会对劳动力市场产生积极的影响。随着人力资本理论的最新发展,劳动力市场变动趋势对一国经济发展前景的重要性不言而喻,其对一国经济发展的作用甚至已经超越传统的要素投入的范畴。因此,充分考虑延迟退休年龄对劳动力市场总量和结构的影响,对于评估和校准现有关于中国经济增长前景的分析具有重要意义。

事实上,围绕该问题,需要系统分析延迟退休政策实施后对劳动力市场的影响如何?作用机制是什么?对我国宏观经济前景又有什么含义?针对以上问题,可以从不同层面展开系统研究,形成“现实→理论→现实、宏观→微观→宏观”的研究框架。本文主要聚焦于宏观层面的量化模拟分析,对我国未来实施延迟退休年龄政策后劳动力供给和就业情况进行基准估计,进而对我国经济增长前景进行校准。通过评估延迟退休年龄对我国劳动力市场的影响,有助于更加全面准确地把握我国经济发展趋势。同时,通过事前对延迟退休年龄政策的影响进行研究,也能够为更好地设计和实施退休制度提供参考。具体地,本文将从延迟退休年龄增加劳动力供给的角度出发,结合第六次全国人口普查数据和劳动参与率曲线估计,从定性讨论和定量分析两个方面考察延迟退休年龄政策实施后劳动力供给增长情况,并在此基础上评估和校准我国经济增长前景。相对于广泛讨论的“人口红利”,本文将因实施延迟退休年龄政策而释放出来的中老年劳动力增长称为“夕阳红利”。

本文结构安排如下:第二部分是文献回顾,简要介绍现有研究关于实施延迟退休年龄政策的影响的讨论情况;第三部分定性讨论通过延迟退休挖掘“夕阳红利”的潜力;第四部分定量估算延迟退休对劳动力供给和经济增长的影响;第五部分总结全文。

二、 关于实施延迟退休年龄政策的影响的讨论情况

在人口老龄化背景下,我国劳动力市场发展呈现出劳动年龄人口下降的新特征。本文探讨的核心问题是,实施延迟退休年龄政策对我国劳动力市场和宏观经济的影响,进而对我国经济增长前景进行校准。从研究现状看,大多数学者都肯定延迟退休对于缓解养老金支付压力的作用,但是关于延迟退休对劳动力市场的影响,学术界还存在很大争议,主要形成以下三种观点:

第一种观点认为,延迟退休会对劳动力市场产生挤出效应而增加失业压力,因而不利于劳动力市场的发展。一些研究认为,老年职工会挤占青年人的就业岗位,因而延迟退休会对青年新增劳动力产生一定的就业冲击,增加失业压力。[3]Fisher和Keuschnigg研究发现,在现收现付养老金体制下,延迟退休会打击青壮年群体工作的积极性,降低其劳动参与率,进而对总体劳动力供给产生不利影响。[4]邹铁钉、叶航从养老金亏空与劳动力市场的联动效应出发,认为轻度延迟退休好于深度延迟退休,分类延迟退休好于普遍延迟退休。[5]

第二种观点认为,延迟退休会对劳动力市场产生扩张效应而降低失业压力,因而有益于劳动力市场发展。Kalwij等利用OECD国家1960—2004年的数据分析发现,老年人就业与青年人就业不存在明显的替代关系,反而表现出一定的互补性。[6]阳义南和谢予昭通过对OECD国家1980—2010年的数据分析也发现,延迟退休年龄政策总体上降低了青年失业率。[7]张川川和赵耀辉使用中国人口普查数据分析表明,由于就业技能的互补性,高年龄段人口就业的增加会提高而非抑制青年人就业,并对青年人工资水平有正向影响。[8]Sánchez-Martin等对西班牙2011年的养老金制度改革进行了研究,从理论角度肯定了延迟退休对劳动力供给增加和养老支出减少有明显作用。[9]

第三种观点认为,延迟退休对劳动力市场的影响可能没有预期的那样显著。原新和万能考察OECD国家经验发现,多数国家的实际退休年龄低于法定退休年龄,老龄人口劳动参与率普遍较低。[10]如果延迟退休年龄政策没有显著提高老龄人口劳动参与率,那么劳动力市场供给的增加可能小于预期。Zappalà 等研究认为,老年人对延迟退休的偏好不仅与年龄和收入相关,同时也与工作岗位的重要性和政策支持度有关。[11]Skirbekk认为,延迟退休政策对就业市场的影响需要考虑人力资本的个体差异,由于高技能劳动者和低技能劳动者的人力资本随工龄的变化而有所不同,就业能力会受到不同的冲击。[12]蔡昉认为,中国老年群体受教育程度较低,学习新技能的能力较差,推行延迟退休会把这部分群体放在脆弱的劳动力市场地位上。[13]

可见,在理论上,延迟退休可能会对劳动力市场的不同群体产生不同的影响,其中既存在替代效应和紧缩效应,也存在互补效应和扩张效应,因而对劳动力市场总量和结构影响存在两种类型的不确定性。一是延迟退休对部分群体就业的影响存在不确定性。一方面,基于老年和青年就业相互替代的假说,延迟退休可能会对青年人就业产生挤出效应。[14]另一方面,基于就业技能互补和市场规模效应假说,延迟退休又可能对青年人就业存在挤入效应。[15]延迟退休通过增加劳动力供给,提高社会生产水平,由此带来的经济增长会拉动总需求,进而增加劳动力需求,对整个劳动力市场带来挤入效应。二是延迟退休对劳动力市场的总体影响存在不确定性。例如,延迟退休延缓了部分老年人退休照顾孙子女的时间,可能会导致两种不同的市场效应:一种是使得育龄妇女因此退出劳动力市场,降低育龄妇女的劳动参与率,对劳动力市场产生紧缩效应;另一种是会增加对保姆岗位的劳动力需求,进而对劳动力市场产生扩张效应。

可见,从微观视角分析,延迟退休政策可能会对劳动力市场各群体产生系统性影响,各劳动群体的发展及其宏观经济影响也可能存在联动效应,因而需要采用一个宏观的分析框架考察延迟退休对劳动力市场的总体影响,以此作为讨论和比较的基准,否则对此类问题的讨论可能会陷入喋喋不休的争论之中。此外,在现实中,弹性延迟退休年龄政策还可能因为具体实施形式的不同而产生不同的政策效果。事实上,关于弹性延迟退休的具体实现形式,各国情况有所不同,目前国际上形成了两种主要的弹性退休制度的实现形式,一是从一个标准的退休年龄转变到一个退休的年龄区间,二是达到退休年龄区间后逐步减少工作时间。[16]目前中国延迟退休的具体施行方案尚不确定,不同的延迟退休实施方案会产生不同的政策效果。需要通过比较不同的延迟退休机制带来的不同影响,确立延迟退休年龄政策的具体实施方案。

通过回顾已有文献可以发现,尽管有不少研究从微观层面探讨了延迟退休对劳动力市场不同群体的影响,但是从宏观层面上定量估算延迟退休对劳动力供给量总体影响大小的研究还很不足,相关研究和讨论缺乏一个可供比较的基准,也无法对我国经济增长前景进行校准。本文旨在通过宏观层面的量化模拟分析,对我国未来实施延迟退休年龄政策后的劳动力供给和就业情况进行基准估计,进而对我国经济增长前景进行校准。就延迟退休对我国劳动力市场的影响进行评估,有助于更加全面准确地预测我国经济增长前景以及更好地设计和实施延迟退休年龄政策。

三、“夕阳红利”的挖掘潜力

在定量估算延迟退休对劳动力供给的影响之前,本节首先定性讨论“夕阳红利”的可挖掘潜力。基于对以下三个典型事实的判断,本文认为,中国中老年群体蕴藏的“夕阳红利”潜力巨大,可以通过实施延迟退休年龄政策进一步释放。

第一,中国平均预期寿命相比现行退休年龄政策制定时期已有明显提高,尤其是女性平均预期寿命远远高于法定退休年龄。中国现行退休年龄的规定源于1951年政务院颁发的《劳动保险条例》,而中国的平均预期寿命早已从当时的较低水平上升到2015年的76.3岁。全国人口普查数据显示,中国的平均预期寿命从1982年的67.8岁稳步上升到1990年的68.6岁、2000年的71.4岁和2010年的74.8岁。其中,男性从1990年的66.8岁上升到2010年的72.4岁,女性从70.5岁上升到77.4岁,即在短短20年间,中国人的平均预期寿命增长了6~7年。至2015年,中国平均预期寿命已经达到76.3岁。而目前国家法定的企业职工退休年龄是男性年满60周岁,女工人年满50周岁,女干部年满55周岁。可见,中国的法定退休年龄相对于平均预期寿命明显偏低,尤其是女性群体78岁的平均预期寿命远高于其50岁的法定退休年龄。

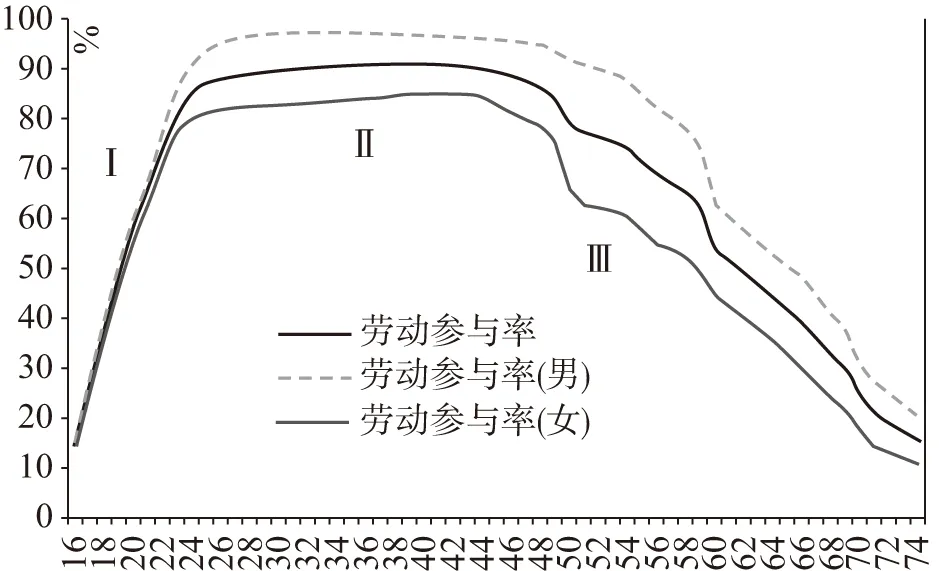

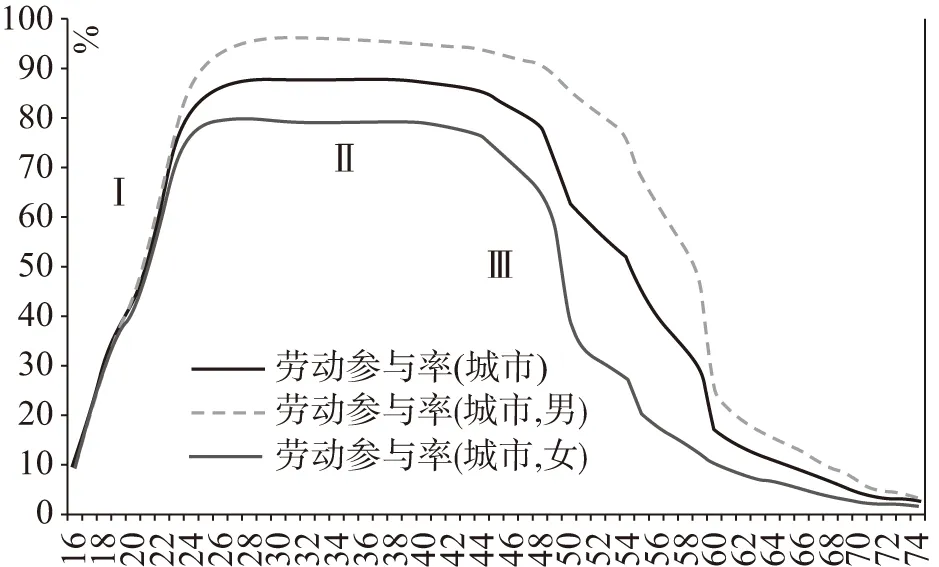

第二,中国各年龄群体的劳动参与率变化曲线具有平滑特性,但在法定退休年龄点上却出现“断崖式”的下滑现象。在男(女)退休年龄点上,男(女)劳动参与率下降超过10个百分点,尤其是城市男(女)劳动参与率下降超过20个百分点。基于2010年第六次全国人口普查数据,图4展示了中国劳动参与率随年龄变化趋势图。如图所示,中国劳动参与率随年龄变化趋势可划分为三个不同的阶段:第I阶段,16~25岁左右,劳动参与率随年龄增长呈快速上升趋势,反映了青年群体高中、大学、研究生毕业后,快速加入劳动力市场;第II阶段,25岁至退休年龄前后,劳动参与率长期保持在90%左右的较高水平,反映了这个年龄段的群体稳定地参与劳动力市场活动;第III阶段,达到法定退休年龄区域以后,劳动参与率呈逐渐下降趋势。上述三个阶段的变化是连续的和渐进的,可以认为是反映了人体机能和社会劳动关系的变化。但是,在女性50岁、男性60岁的法定退休年龄点上,劳动参与率均出现了断崖式的下滑。其中,女性劳动参与率从49岁的75.4%急剧下降到50岁的65.8%,一年下降了近10个百分点;男性劳动参与率从59岁的74.8%急剧下降到60岁的62.9%,一年下降了近12个百分点。特别是在城市劳动群体中,这种现象表现得更为突出。如图5显示,城市女性劳动参与率从49岁的59.4%急剧下降到50岁的39.0%,一年下降了近20个百分点;男性劳动参与率从59岁的47.6%急剧下降到60岁的24.6%,一年下降了近23个百分点。这种在退休年龄点上出现的断崖式下滑的现象,既与人体机能渐进式变化特征不符,也与劳动参与率在退休年龄前后均呈渐进式的变化特征不符,说明这种现象主要是受到退休年龄这个政策变量的影响。

图4 中国劳动参与率曲线

图5 中国城市劳动参与率曲线

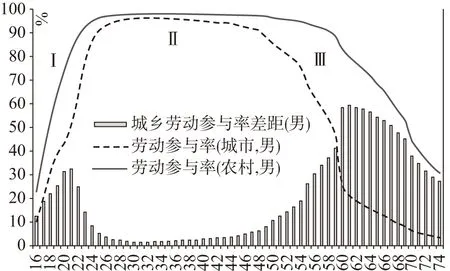

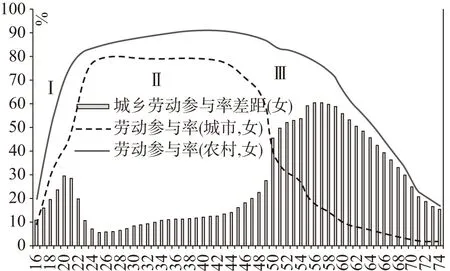

第三,与基本没有实行退休制度的农村劳动群体对比,城市劳动群体在达到退休年龄点后,劳动参与率提前出现剧烈萎缩。图6展示了城市和农村男性劳动参与率随年龄变化的对比图。图中显示,在未到退休年龄的第I和第II阶段,城市男性劳动参与率与农村差距很小,特别是在第II阶段,两者基本持平。然而,随着退休年龄的到来,城市劳动参与率急剧下滑。60岁的城市男性劳动参与率急剧下降到24.6%,而农村男性劳动参与率仍然高达82.9%,两者差距急剧增大到58.4个百分点。类似地,图7展示了城市和农村女性劳动参与率随年龄变化的对比图。图中显示,在未到退休年龄的第I和第II阶段,城市女性劳动参与率与农村较小。然而,随着退休年龄的到来,城市女性劳动参与率急剧下滑。50岁城市女性劳动参与率急剧下降到39.0%,而农村女性劳动参与率仍然高达84.5%,两者差距急剧增大到45.5个百分点,并且这一差距在到达55岁女干部退休年龄点继续扩大到60个百分点。由于农村基本没有实行退休制度,各年龄的劳动参与率可以视为随着人体机能的自然变化所致。而城市居民由于享受的医疗卫生保障等方面条件更好,理论上健康状况不低于农村。因此,有理由相信,城市群体劳动参与率相比农村群体在第III区域的急剧下滑,很可能是受退休年龄政策变量的影响。

图6 中国城乡男性劳动参与率曲线差异

图7 中国城乡女性劳动参与率曲线差异

综合以上三点判断可以认为,在劳动力供给层面,未来中老年群体仍然有很大的挖掘潜力。特别是城市劳动群体,因为退休年龄的到来,过早地退出了劳动力市场。这反过来也就意味着,中老年群体的“夕阳红利”挖掘潜力巨大。面对我国劳动年龄人口出现拐点性下降的新趋势,如果能够通过实施延迟退休年龄政策,充分挖掘潜力巨大的“夕阳红利”,或许能够减轻由劳动年龄人口下降所带来的经济下行压力。

四、 延迟退休释放“夕阳红利”的规模测算:一个基准估计

上节讨论了“夕阳红利”的可挖掘性,本节尝试量化测算“夕阳红利”的具体规模,进而对我国经济增长前景进行校准。在这方面,本文的研究尚属首次,旨在提供一个可供参考和比较的基准。为了尽可能准确地匡算夕阳红利可挖掘的规模大小,本节主要考察比较可行的延迟退休年龄政策实施方案——渐进式延迟退休年龄政策的潜在影响。当然,本文也会估计夕阳红利的最大潜力,即在没有退休制度的情况下,中国中老年群体劳动力供给的挖掘潜力。为此,本文创新性地提出了劳动参与率曲线模拟分析法。

分析延迟退休年龄对劳动力供给的影响,首先需要估计退休年龄政策变量对劳动力市场供给的影响。然而,由于我国退休年龄政策自实施以来,一直没有发生过大的变化,而新的延迟退休年龄政策仍在酝酿阶段尚未全面实施,没有直接数据用以识别延退政策对劳动力市场和宏观经济的实际效应。因此,传统的计量分析方式不太适用。为了解决这个问题,本文提出劳动参与率曲线模拟分析法。通过前文分析可知,各年龄人口劳动参与率除了受年龄影响外,还会受到退休年龄政策变量的影响,由此可以估计出劳动参与率随年龄变化和政策变量变化的影响。在数据上,第六次人口普查数据提供了分年龄、分性别和分城乡的人口数、经济活动人口数,从而可以计算出各年龄人口的劳动参与率,得到劳动参与率曲线。然后,通过模拟延迟退休年龄政策变化,计算出各年龄劳动参与率的变化,并得出总的劳动力供给量的变化。由此,就建立了退休年龄政策变量与劳动力供给变量的量化关系,进而可以进行不同情景的模拟分析,考察不同的延迟退休政策实施方案的不同影响。具体地,主要分为以下三个步骤:

第一步,估算劳动参与率年龄变化曲线。基本本文研究目的,本节主要分析城市40~74岁中老年群体的劳动参与率函数,即图5劳动参与率曲线的第III段。设定回归方程如下:

ULPT=C+β0*age+β1*dummy1+β2*dummy2+β3*dummy3+β4*dummy4+ε

(1)

ULPT_M=C+β0*age+β2*dummy2+β3*dummy3+β4*dummy4+ε

(2)

ULPT_FM=C+β0*age+β1*dummy1+β2*dummy2+β3*dummy3+ε

(3)

其中,ULPT、ULPT_M和ULPT_FM分别代表城市总体劳动参与率、城市男性劳动参与率、城市女性劳动参与率;age为年龄;dummy1、dummy2、dummy3和dummy4分别为45、50、55、60岁四个退休年龄的虚拟变量,即年龄达到该退休年龄,取值为1,否则为0;C为常数,ε为误差。方程(1)、(2)、(3)对退休年龄虚拟变量的设定是依据我国的法定退休年龄安排:城市男性劳动参与率可能受到50、55、60岁三个退休年龄的影响,尤其是60岁的政策法定退休年龄;城市女性劳动参与率可能受到45、50、55岁三个退休年龄的影响,尤其是50岁的正常法定退休年龄;城市总体劳动参与率则因此可能受到45、50、55、60岁四个退休年龄的影响,尤其是50岁和60岁的两个关键退休年龄。

三个方程的回归结果如表1所示。列(1)至列(3)的结果显示,年龄变量的回归系数显著为负,说明年龄增长对中老年群体劳动参与率具有显著的负向影响,年龄平均每增加1岁,会导致劳动参与率下降1~1.5个百分点。与理论预期一致:列(1)的结果显示,dummy2、dummy3、dummy4均对城市劳动参与率有显著的负向影响,尤其是dummy2和dummy4的影响最大,而dummy1的结果不显著。类似地,列(2)的结果显示,dummy3和dummy4均对城市男性劳动参与率有显著的负向影响,尤其是dummy4的影响最大,而dummy2的结果不显著。列(3)的结果显示,dummy1、dummy2和dummy3均对城市女性劳动参与率有显著的负向影响,尤其是dummy2的影响最大。

以上结果与我们的理论预期一致,说明女性劳动参与率受到50岁退休年龄的显著影响,男性劳动参与率受到60岁退休年龄的显著影响,影响程度均超过30个百分点;总体劳动参与率受到50岁和60岁退休年龄的显著影响,影响幅度均超过15个百分点。此外,55岁的特殊退休年龄对男性和女性劳动参与率也有显著影响,但影响幅度相对较小。

表1中国城市劳动参与率回归方程(40~74岁)

数据来源:作者估算。

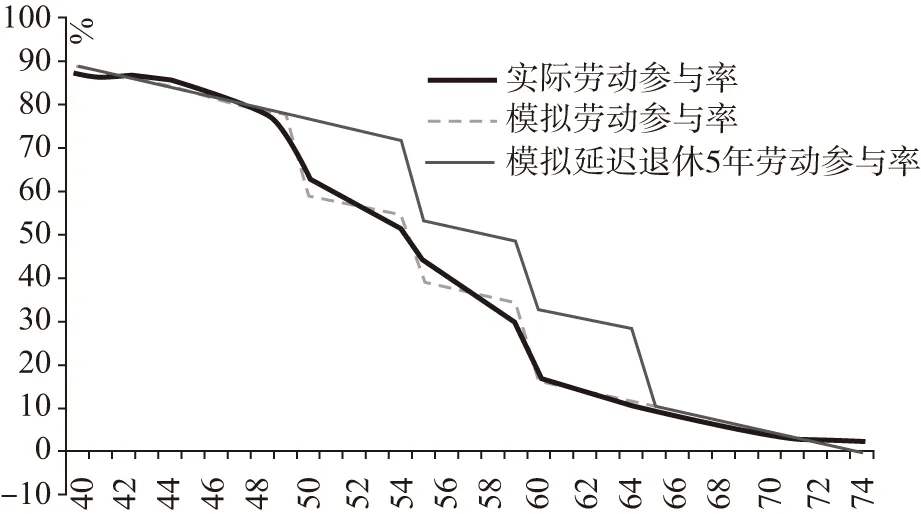

第二步,模拟分析退休年龄政策变量发生变化后,各年龄群体劳动参与率的变化。根据上述回归方程,可以模拟当前情况下城市各年龄群体的劳动参与率,也可以模拟实施延迟退休年龄政策后,城市各年龄群体的劳动参与率,由此可以计算由延迟退休年龄所带来的劳动参与率和劳动力供给的变化。如图8所示,粗实线为城市实际劳动参与率,虚线为模拟的城市劳动参与率,可见本文模型的模拟效果良好;而细实线为模拟延迟退休年龄政策实施5期(各退休年龄均延迟5年)的城市各年龄群体劳动参与率,可见此时劳动参与率曲线上移,同年龄群体劳动参与率明显上升。根据积分原理,细实线与粗实线(或虚线)之间的面积,即为实施延迟退休年龄政策后,城市劳动力供给量的累计增加量。

图8 城市劳动参与率随年龄变化模拟趋势图

第三步,推算劳动力供给量变化及其对经济增长的影响。考虑到当前男女法定退休年龄存在10年的差距,本文模拟分析两种渐进式延迟退休年龄政策方案对劳动力供给量变化和经济增长的影响。第一种方案通过加快延迟女性退休年龄,在实施延迟退休的同时,逐步缩小男女退休年龄差距。具体地,上述四个退休年龄政策变量中,前两个政策变量每期延迟两年,后两个政策变量每期延迟一年,直到前两个政策变量追平后两个政策变量后改为每期延迟一年,所有退休年龄均到65岁为止。第二种方案则不考虑缩小这种差距,即上述四个退休年龄政策变量,均每期延迟退休一年,所有退休年龄最高均到65岁为止。显然,第二种方案比第一种方案更加缓和,而预期有显著影响的时期也更长。

表2报告了在第一种延迟退休方案下,实施延迟退休政策对劳动力供给和经济增长的影响。估算结果表明,在第一种方案下,延迟退休政策有显著作用期为10期。具体地,以第1期为例,前两个退休政策变量延迟2年,后两个退休政策变量延迟1年,由于所涉及群体的劳动参与率上升,导致城市劳动力增加280.9万人,其中男劳动力增加103.1万人,女劳动力增加189.8万人,带动城市劳动力增长1.4%,总体劳动力增长0.38%。根据文献估计,中国劳动弹性或劳动收入份额约为0.5。[17]因此,非农部门劳动力增长1.4%可带动非农部门GDP增长0.7个百分点,而中国GDP中,非农部门增加值占比达90%,因此可导致GDP增长0.63个百分点。即便不考虑城市部门劳动生产率远高于农村的情况,按照总体劳动力增长对经济增长的影响,0.38%的总体劳动力增长也至少能拉动经济增长0.19个百分点。类似地,第2期时,前两个政策变量再延迟2年,后两个政策变量再延迟1年,涉及群体的劳动参与率上升导致城市劳动力,在第1期的基础上再增加307.1万人,其中男劳动力增加99.5万人,女劳动力增加219.4万人,带动城市劳动力增长1.5%,总体劳动力增长0.42%,将导致GDP增长提高0.68个百分点,最低也会提高0.21个百分点。

表2实施延迟退休年龄政策对劳动力供给和经济增长的影响(第一种方案)

数据来源:作者估算。

从表2估算结果可以看出,实施渐进式延迟退休年龄政策对劳动力增长和经济增速具有显著的影响,特别是第1期至第5期,可导致城市劳动力期均增长200万~300万人,期均增长超过1个百分点,带动GDP增长超过0.5个百分点。从第6期开始,由于男性劳动群体退休年龄达到65岁后不再延长,延迟退休对劳动力总体影响明显减弱,不过仍可导致城市劳动力期均增长约100万人,期均增长提高约0.5个百分点,带动GDP增长约0.2个百分点。到第10期后,法定退休年龄基本都已达到65岁,不再延长,宏观影响式微。从上述分析可以看出,由实施延迟退休政策而每年增加的劳动力或者说所释放的夕阳红利,能够有效地抵消由劳动年龄人口下降所导致的劳动力供给的减少。

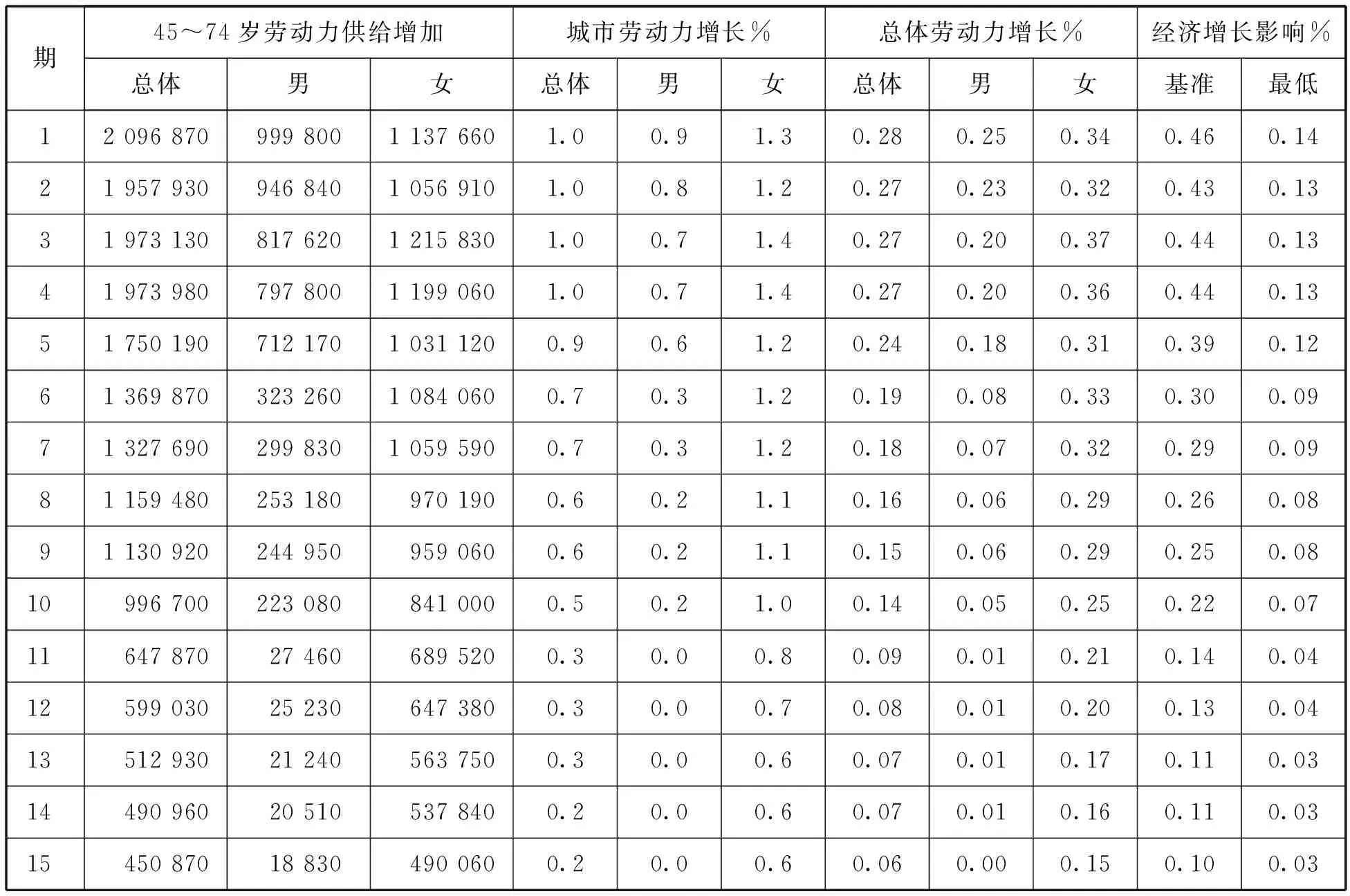

类似地,表3报告了在第二种延迟退休方案下,实施延迟退休政策对劳动力供给和经济增长的影响。相比之下,第二种方案比第一种方案更加缓和,每期的宏观影响比第一种方案要小,但是显著作用期更长,达15期。在第1~5期,延迟退休政策使城市劳动力期均增长约200万人,期均增长提高约1个百分点,对经济增长的影响为0.4~0.5个百分点;在第6~10期,延迟退休政策使城市劳动力期均增长100万~150万人,期均增长提高约0.5~0.7个百分点,对经济增长的影响为0.2~0.3个百分点;在第11~15期,延迟退休政策使城市劳动力期均增长约50万人,期均增速提高约0.2~0.3个百分点,对经济增长的影响为0.1~0.15个百分点。到第15期后,法定退休年龄基本都已达到65岁,不再延长,宏观影响式微。

表3实施延迟退休年龄政策对劳动力供给和经济增长影响(第二种方案)

数据来源:作者估算。

最后,我们还可以在理论上探讨夕阳红利的最大可挖掘潜力。设想如果完全取消退休制度,各年龄群体劳动参与率随着年龄增大而自然变化,类似于农村劳动参与率随年龄变化曲线。在这种情况下,城市劳动力供给可以增加至少2 775.5万人,其中男劳动力1 027.6万人,女劳动力1 780.5万人,分别增长13.6%、8.8%和20.5%,使总体劳动力增长3.8%、男劳动力增长2.5%、女劳动力增长5.4%。

五、结论

世界范围内的人口老龄化趋势对各国养老金系统的可持续性和经济增长前景提出了挑战,逐步提高法定退休年龄成为各国普遍采取的改革办法。面对人口老龄化背景下劳动力市场发展出现的新问题,我国也一直在探索推行延迟退休制度。然而,现有关于延迟退休对劳动力供给影响的研究一直缺乏一个可供比较的基准。同时,多数关于我国经济前景分析预测的研究忽略了延迟退休可对劳动力市场不利变化起到的缓冲作用。本文利用第六次全国人口普查数据,在讨论我国夕阳红利潜力、延迟退休政策影响机制和劳动参与率曲线估计的基础上,对我国未来实施延迟退休年龄政策后,劳动力供给和就业情况进行模拟测算,进而对我国的经济增长前景进行了校准。本文估算结果表明,实施渐进式延迟退休年龄政策能够显著提高我国劳动力供给和潜在经济增速,有效地缓解我国工作年龄人口下降对劳动力供给和经济增长带来的不利影响,为实现从注重数量的一次人口红利向注重质量的二次人口红利转换提供宝贵的“窗口期”。

本文分析发现,中国的“夕阳红利”可挖掘潜力巨大。在劳动参与率曲线的第III阶段,各年龄群体的劳动参与率在法定退休年龄点上出现了“断崖式”下滑,而且,与基本没有实行退休制度的农村相比较,城市的劳动参与率在达到退休年龄后,提前出现剧烈萎缩。这种现象既与人体劳动机能渐进式变化特征不符,也与劳动参与率曲线在其他区段的平滑特征不符,说明这种现象主要是退休年龄这个政策变量影响的结果。事实上,相对于中国当前的平均预期寿命,早年制定的法定退休年龄已经明显偏低。在人口老龄化背景下,延迟退休年龄可以显著增加我国劳动力供给,提高潜在经济增速,有效地缓解由工作年龄人口下降所带来的负面影响。

进而,本文通过估算劳动参与率曲线,模拟分析了两种渐进式延迟退休年龄实施方案下,由于退休年龄政策变量变化对劳动力供给和经济增长产生的影响。结果表明,渐进式延迟退休年龄政策实施后,对劳动力供给增长和经济增速具有显著的提升作用。第一种方案的增长影响可以持续10期,特别是政策实施的第1~5期,可使城市劳动力期均增长200万~300万人,期均增速提高超过1个百分点,带动GDP增长超过0.5个百分点;第二种方案的增长影响可以持续15期,特别是政策实施的第1~5期,延迟退休年龄政策可使城市劳动力期均增长约200万人,期均增速提高约1个百分点,对经济增长的影响为0.4~0.5个百分点。

在现实中,挖掘“夕阳红利”要充分考虑到相关利益群体对于退休政策变化的承受能力,提供相应的收入补贴和激励措施。考虑到政策的连续性和社会分配的公平性,除了实施渐进式延迟退休年龄方案外,还可以考虑对受到延迟退休年龄政策影响的中老年群体给予一定的收入补贴和劳动奖励,以提高政策的接受度和落实度,切实提高中老年群体的劳动参与率。对部分城市40~60岁即将面临退休的企业职工进行调研分析发现,退休前后净收入差、健康状况、家庭经济状况和工作压力是影响企业员工延退意愿的主要因素,给予补贴的弹性延迟退休制度可有效鼓励职工延迟退休,有利于养老保险制度的可持续性,有效提高百姓福利。因此,为了提高我国养老保险制度的可持续性,同时尽量避免延迟退休带给企业职工的福利损失,我们建议设计一种以工资补贴为主要方式的弹性延迟退休制度,即企业职工达到现行法定退休年龄后可以在每年年初根据自己的健康状况、工作压力等主客观因素选择当年是否延迟退休,对于愿意延迟退休的企业职工每月给予一定的工资补贴。

[1] 杜鹏、翟振武、陈卫:《中国人口老龄化百年发展趋势》,载《人口研究》,2005(6);杜鹏:《新时期的老龄问题我们应该如何面对》,载《人口研究》,2011(4)。

[2] 吕建兴、孙文凯:《人口老龄化、养老金与国际资本流动》,载《经济理论与经济管理》,2015(10);周祝平、刘海斌:《人口老龄化对劳动力参与率的影响》,载《人口研究》,2016(3);陈璐、范红丽:《家庭老年照料会降低女性劳动参与率吗?——基于两阶段残差介入法的实证分析》,载《人口研究》,2016(3)。

[3][14] Wise, D.A.PerspectivesontheEconomicsofAging.Chicago: University of Chicago Press, 2004;Gruber, J., and D.A.Wise.SocialSecurityProgramsandRetirementaroundtheWorld:theRelationshiptoYouthEmployment.Chicago: The University of Chicago Press, 2010.

[4] Fisher, W.H., and C.Keuschnigg.“Pension Reform and Labor Market Incentives”.JournalofPopulationEconomics, 2010, 23(2): 769-803.

[5] 邹铁钉、叶航:《普遍延迟退休还是分类延迟退休》,载《财贸经济》,2015(4)。

[6] Kalwij, A.,Kapteyn, A., and K.De Vos.“Early Retirement and Employment of the Young”.RAND Working Paper Series, No.WR-679, 2009.

[7] 阳义南、谢予昭:《推迟退休年龄对青年失业率的影响》,载《中国人口科学》,2014(4)。

[8] 张川川、赵耀辉:《老年人就业和年轻人就业的关系》,载《世界经济》,2014(5)。

[9] Sánchez-Martin A.R., García-Pérez J.I., and S.Jiménez-Martín.“Delaying the Normal and Early Retirement Ages in Spain: Behavioral and Welfare Consequences for Employed and Unemployed Workers”.DeEconomist, 2014, 162(4): 341-375.

[10] 原新、万能:《缓解老龄化压力,推迟退休有效吗?》,载《人口研究》,2006(4)。

[11] Zappalà, S., Depolo, M., Fraccaroli, F., Guglielmi, D., and G.Sarchielli.“Postponing Job Retirement? Psychosocial Influences on the Preference for Early or Late Retirement”.CareerDevelopmentInternational, 2008, 13(2): 150-167.

[12] Skirbekk,V.“Age and Productivity Capacity: Descriptions, Causes and Policy Options”.AgeingHorizons, 2008, 8(8): 4-12.

[13] 蔡昉:《中国劳动市场发育与就业变化》,载《经济研究》,2007(7)。

[15] World Bank.AvertingtheOldAgeCrisis.London: Oxford University Press, 1994;OECD.OECDEconomicOutlook, 2002(2).

[16] 翁仁木:《国外弹性退休制度研究》,载《经济研究参考》,2015(16)。

[17] 白重恩、钱震杰:《国民收入的要素分配:统计数据背后的故事》,载《经济研究》,2009(3);张车伟、赵文:《中国劳动报酬份额问题——基于雇员经济与自雇经济的测算与分析》,载《中国社会科学》,2015(12)。

Abstract: In recent years, aging population has been accelerating in China, which exacerbates the decline in China’s potential economic growth to a certain extent.Through qualitative and quantitative analysis, the paper finds that the elder group under the current definition has a great potential in increasing labor supply, which can improve the labor force participation and release a sizeable “sunset dividend” through the implementation of postponing the retirement age policy.This paper uses the Six Census data for the first time to estimate the labor participation rate curve along with age, then simulate and analyze the potential impacts of two incremental retirement schemes on labor supply and economic growth, respectively.The results show that the implementation of progressive retirement age policy can significantly improve the labor supply and economic growth in China.Particularly during the first five periods of the implementation of the policy, it can increase labor supply by 200-300 million and GDP growth by more than 0.5 percentage points for each period.It can effectively alleviate the adverse impacts of the decline of working-age population on China’s labor supply and economic growth, thus providing a valuable time window for completing the conversion from a quantity-dominated demographic dividend to a quality-dominated demographic dividend in China.

Keywords: sunset dividend; postponed retirement; labor participation; labor supply; economic growth

(责任编辑武京闽)

“SunsetDividend”inChina:ImpactsofPostponedRetirementonLaborSupplyandEconomicGrowth

LIU Xiao-guang1,LIU Yuan-chun2

(1.National Academy of Development and Strategy, Renmin University of China, Beijing 100872; 2.School of Economics, Renmin University of China, Beijing 100872)

刘晓光:中国人民大学国家发展与战略研究院讲师;刘元春(通讯作者):中国人民大学经济学院教授,博士生导师(北京 100872)

国家社会科学基金青年项目“延迟退休对我国劳动力市场的影响及其作用机制研究”(16CJL049)