供给侧结构性改革与宏观调控:分工与互补

郑新业 张阳阳 黄阳华

供给侧结构性改革与宏观调控:分工与互补

郑新业 张阳阳 黄阳华

经历三十多年的发展,中国当前面临的经济问题,包括增长动力不足、供需错配、收入差距扩大、环境污染、资源枯竭等,本质上属于结构性问题。结合供给侧结构性改革和宏观调控两大政策工具进行的比较和分析表明,中央的、反周期的及总量性的宏观调控工具难以解决甚至会加剧这一问题。因此,需要对供给侧结构性改革和宏观调控进行分工与互补,即宏观调控侧重“稳增长”,供给侧结构性改革负责“调结构、提质量、增效益”,通过二者的协调互补以确保经济“稳中有进、稳中提质”。

结构性问题;供给侧结构性改革;宏观调控;分工;互补

一、问题的提出

自2012年以来,中国经济增长速度下了一个台阶,明显低于改革开放以来的长期增长绩效,由此在国内外引发了针对中国经济增长趋势与政策的激烈研讨。既有文献集中讨论了两个问题:一是解释中国经济增长速度的调整,即经济下行是周期性的还是结构性的,或者说是由短期需求波动引起的还是由中长期供给因素造成的。*刘树成总结了学术界分析导致经济增速进一步回落的七种因素:(1)主动宏观调控的结果;(2)主动转变经济发展方式、加快结构调整的结果;(3)国际上外需低迷、出口不振;(4)国内消费动力不足、投资需求不旺;(5)资源、环境、劳动力供给等约束强化,潜在经济增长率下移;(6)企业经营困难,各种成本上升,资金紧张,市场需求疲软,利润下降;(7)经济增速回落过程中有惯性。上述七个方面基本上涵盖了影响经济增长的主要因素。刘树成还补充了体制性因素,即一些地方存在从过去的GDP崇拜到忽视GDP的倾向,放松经济工作导致经济增长速度放缓。参见刘树成:《不可忽视GDP——当前中国经济走势分析》,载《经济学动态》,2012(7)。二是对中国经济增长未来趋势的判断和政策主张。持周期性下行观点的学者认为继续实施刺激需求的宏观调控可以达到稳增长的目标,而持结构性下行观点的学者则认为,刺激需求不仅难以奏效,而且过分刺激会加剧经济失衡,应该实施以提高潜在经济增长率和(或)生产效率为目标的改革。

(一)供给侧结构性减速观点

这类研究认为,当前中国经济增长速度放缓是经济潜在增长率下降引起的结构性减速,因此将会是一个相对较长的过程。刘世锦等预测2015年前后中国经济潜在增长率可能下一个较大的台阶,将从10%以上的增长率下调至7%左右,建议主动进行增长模式或发展方式转型,而不应该强制性地保持高速增长目标导致经济过热。[1]刘世锦认为,随着基础设施和房地产驱动的投资高增长的结束,中国经济长期高速增长将终止。[2]类似地,李稻葵认为,中国经济减速的主要原因是房地产投资和出口两大传统增长点正在褪色,而新的增长点尚未完全爆发。[3]

蔡昉从人口结构的视角出发,认为中国过去长期维持经济高速增长的一个重要因素是“人口红利”,但是中国劳动年龄人口已经于2010年达到峰值,二元结构逐渐消失将降低劳动力的配置效率,挤压生产率的提高空间。[4]所以,中国经济增速放缓是因为供给方因素导致潜在增长率下降,通过改革消除制约生产要素供给和生产率提高的制度性障碍后,在一定时期内仍可以取得较高的增长速度。基于这一逻辑,蔡昉指出,中国经济增长的主要风险是较低的潜在产出能力和较强的需求水平之间错配,在潜在产出能力降低的情况下采用需求刺激政策,从理论上讲会导致通货膨胀,甚至会累积出现泡沫经济的恶果。[5]之后,蔡昉认为周期视角忽视了中国经济发展阶段的转变,因而对中国经济减速存在严重误判。[6]黄泰岩提出,1978年后中国经济经历了三个周期,当前中国正在进行第三次动力转型,需要重新设计政府和市场的关系才能释放增长动力。[7]张立群指出,经济增速换挡集中反映为市场需求约束增强和成本上涨[8];刘伟认为自然经济增长率将出现新的长期回落趋势,生产要素价格上涨使得要素投入驱动型增长不可持续。[9]

一些研究通过增长核算为供给侧因素导致经济增长下行提供了经验证据。陈彦斌和姚一旻[10]、刘元春和陈彦斌[11]采用标准的人力资本和增长核算模型,对1979—2010年中国经济增长进行了核算,发现当前经济增长放缓是由劳动力和全要素生产率(TFP)大幅度衰减导致的:2008—2010年劳动力和TFP平均增速分别是0.36%和-0.73%,比2000—2007年分别下降0.33和0.35个百分点,也比1979年以来的长期均值低1.5个和3.1个百分点。陈彦斌等指出,增长主义发展模式是造成当前增长困境的根源,即从“增长崇拜”演变成了“增长依赖”,而以保增长为导向的宏观经济调控无法从根本上摆脱长期增长困境。[12]此外,中国经济增长前沿课题组较为综合地提出中国经济减速是人口结构、产业结构和分配结构组成的“三重结构性冲击”造成的[13],涵盖了代表性的结构主义观点。

(二)需求侧周期性减速观点

林毅夫[14]依据“新结构经济学”主张的因势利导框架,认为当前中国和发达国家的技术差距、产业差距仍然相当大,中国仍可继续发挥借鉴或采用发达国家成熟技术的后发优势,经济发展潜力较大。因此,当前中国经济增速放缓仍然是周期性的,可通过投资来解决,并且在投资带动下,中国工资水平将随着劳动生产率的增长而不断提高,消费自然会随之增长,未来几年保持8%增长速度的潜力是完全存在的。在论证上,林毅夫采取历史和比较方法,提出中国大陆的经济发展状况相当于1951年的日本、1977年的韩国和1975年的中国台湾地区,这三个经济体分别保持20年左右9.2%、7.6%和8.3%的增速。因此,从以上这些经济体的发展轨迹看,中国仍有保持年均增长8%的潜力,且能继续高速增长20年。林毅夫认为,中国基础设施的不完善限制了产业升级,不利于劳动生产率的提升和潜在经济增长率的实现。为此,政府应该实施积极的财政政策增加基础设施投资,促进产业升级。[15]

经济周期研究者也积极参与了这场讨论。刘树成认为,从新中国成立到2009年,经济增长率的波动共经历了10轮平均长度为5年的经济周期,2010年进入新一轮(即第11轮经济周期)。从潜在经济增长率看,“十二五”时期,适度经济增长区间可把控在8%~10%,潜在经济增长率的中线可把控在9%。[16]其主要依据是:1979—2009年,我国适度经济增长区间可视为8%~12%,潜在经济增长率中线为近10%。出于转变经济发展方式的需要,将经济增长区间的上限下调2个百分点。刘树成修正了之前的周期性观点,认为中国的潜在经济增长率出现了下移,未来5年经济增长率为8%~9%。[17]刘树成更进一步认为本轮经济增速下滑是趋势性因素和周期性因素相互作用的结果,提出经济增长的适度区间为7.5%~9%。[18]

(三)两种观点的比较与评述

上述两种观点的主要分歧体现在如下方面:

第一,关于投资。结构性减速观点持有者认为,中国当前的投资占比已经处于很高的水平,进一步增加投资的空间有限,特别是基础设施投资的高增长时代已经结束。[19]此外,基础设施投资还可能不利于增长动力从投资转换为需求。[20]而林毅夫则认为,中国产业升级将对基础设施提出更高的要求,基础设施升级过程仍需要大量的投资,政府应该发挥积极作用。

第二,关于需求与供给的互动机制。结构性减速持有者认为,需求方因素难以作用于供给方因素[21],必须通过转变经济发展方式和体制改革才能释放潜在增长率。而林毅夫则认为,基础设施投资有利于产业创新和升级,最终提高劳动生产率,达到调控潜在经济增长率的目的。

第三,关于政府对经济增长的推动作用。一些结构性减速观点持有者主张该作用趋于减弱[22],宏观调控的效果有限。林毅夫则提出“超越凯恩斯主义”的刺激政策,强调政府应该继续实施积极的财政政策,加强基础设施投资。[23]

总体上说,既有研究对供给和需求因素各执一端,相关政策讨论鲜有涉及不同政策之间的协调。然而,在经济理论上,经济平稳健康发展需要在新的阶段实现供给和需求的再平衡,那么就要深入研究供给侧结构性改革与宏观调控政策之间有效协调的机理。在政策实践中,2015年中央作出经济发展进入新常态的重大判断,推进供给侧结构性改革成为新常态下经济工作的主线,为了提高政策的针对性和可操作性,有必要将现有宏观结构研究“细化”到微观结构层面。

二、从宏观结构到微观结构

随着经济体制改革的不断深入和经济发展速度的加快,尤其是“十二五”时期以来中国面临的国际国内环境发生了深刻变化,一方面,中国融入经济全球化的程度不断加深,国内经济运行与国际经济波动之间的关联度不断提升。研究表明,中国当前的经济“探底”与世界经济“四低”,即低增长、低贸易、低通胀和低利率有着密切的联系。[24]另一方面,国内经济发展的结构性矛盾集中爆发,主要表现在以下几个方面:

第一,供求匹配度有待优化。首先,存在着供给过剩的问题。经历了30年的发展,我国由供给短缺逐渐演变成供给过剩的经济体。2014年,我国工业总体产能利用率约为78.7%,19个制造业行业产能利用率都在79%以下。根据国家信息中心的数据,2015年,全国粗钢、煤炭行业、水泥、平板玻璃、电解铝产能、造船等行业的产能利用率仅为67.0%、64.9%、73.8%、67.99%、75.4%和低于70%。*2013年10月,《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》中,将船舶行业与钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等列为产能严重过剩行业。2015年产能过剩数据参见国家信息中心:《我国产能过剩现状及去产能政策建议》,http://www.sic.gov.cn/News/455/7349.htm。其次,供给质量有待提升,具体表现在社会物质供给与人们日益增长消费需求的脱节和不匹配,使得部分国内消费者选择海淘、出国购买等跨境消费方式来满足需求。就此而言,供给结构调整和产品结构升级的改革任务较为紧迫。

第二,收入分配状况亟须改善。由于区域地理位置及资源存量的差异、劳动者自身禀赋不同以及劳动力流动的限制等因素,使得改革开放的成果并未惠及所有人,区域、城乡和个人之间的收入不均等现象日益加剧。首先,我国区域之间的发展差距较为明显,2015年,人均生产总值最高的天津市为10.8万元/人,约为人均生产总值最低的甘肃省(2.6万元/人)的4倍。其次,城乡之间存在较大差距,2015年我国的城市人均可支配收入为3.12万元/人,大约是农村地区(1.14万元/人)的3倍。再次,个人之间的收入差距日益突出,1981—2014年,我国的基尼系数整体呈上升趋势,由0.288增加至0.47*数据来源:国家统计局。;最高收入组(10%)占有的收入份额为31.4%,接近总财富的三分之一,最低收入组(10%)占有的收入份额为2.1%。另外,有研究指出,高收入群体在获取财富的过程中会以损害低收入群体的利益为代价,致使贫富差距愈加悬殊。[25]政府有必要采取相应的财税措施,福利保障项目等,以缓解收入不平等状况。

第三,环境治理紧迫性剧增。数据显示,三十多年来,中国的二氧化碳排放逐年增加,截至2013年年底,我国的二氧化碳排放总量已达到102.49亿吨,占世界二氧化碳排放总量的28.59%,是世界上排放量最多的国家,面临着前所未有的国际减排压力。*参见世界银行数据库、OECD数据库和国家统计局的数据。在污染性排放物方面,以二氧化硫为例,其排放量在2006年后呈明显的下降趋势,但与国际上其他国家相比仍然较高。*OECD数据库和国家统计局数据显示,2014年,我国的二氧化硫排放量为1 974万吨,是OECD国家总体排放量的4倍之多。再以水污染排放为例,1985—2014年间污水排放量从41.52亿吨增加至716.18亿吨,增长了2.1倍。环境污染还存在负外部性,对劳动者的健康和获得收入的能力产生威胁。以中国江苏、江西、四川等17个省份出现的癌症村为例*资料来源:http://blog.sina.com.cn/s/blog_4b8bd1450102ebub.html。,这些村的很多居民患有肺癌、食道癌、喉癌、胆癌、胃癌以及痴呆等,致癌主因是居住地附近的化工厂造成了严重的空气污染和水污染。再例如,雾霾引致居民在口罩、空气净化设备上的支出增加,严重情况下还导致居民罹患呼吸道疾病、皮肤病等,医疗卫生开支增加。因此,社会亟待建立和完善生态文明保护制度,尤其是环境税、碳市场、生态补偿机制等配套制度。

第四,资源枯竭问题愈演愈烈。最明显的便是我国资源型城市普遍面临资源枯竭的威胁。我国资源枯竭城市数量先后由2007年的12个增至2009年的44个,再到2013年的69个。*2013年8月20日,中华人民共和国国家发展和改革委员会发布《关于编制资源枯竭城市转型规划的指导意见》,明确界定了中国有69个资源枯竭型城市。数据显示,2014年资源枯竭城市人均GDP的均值约为4.52万元,比非资源枯竭城市6.78万元低了33.3%,经济的可持续增长受到挑战,迫切需要培育新动能。*根据《中国县域统计年鉴》数据计算而得。

综上所述,中国当前面临的经济问题除了增长下滑、输入型经济波动的总量问题外,还存在产业、区域和分配等微观层面的结构性问题。在此背景下,中国下一阶段要保持可持续的发展势头,经济要“稳中有进”,既需要宏观调控进行需求管理,更需要供给侧结构性改革。那么,这两个政策工具背后的理论逻辑是什么?如何使用这两个工具才能发挥其改革和调控应有的效力?

三、 供给侧结构性改革与宏观调控的理论逻辑与实践难题

(一)供给侧结构性改革与宏观调控的比较分析

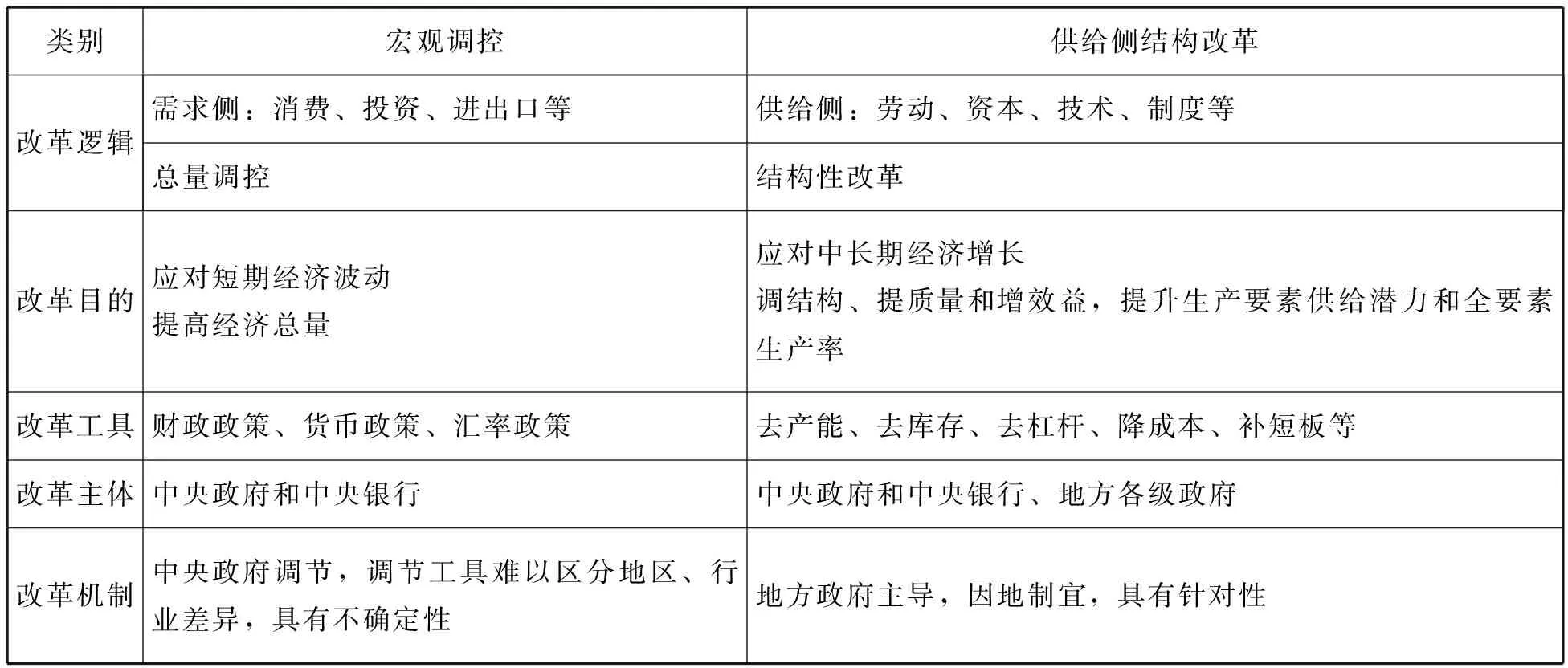

在说明不同政策工具的有效性以及如何使用之前,我们首先需要明确供给侧结构性改革和宏观调控的理论逻辑,并以此为基础比较二者在政策目标、工具、实施主体及作用方式等方面的主要差异。

从理论逻辑出发,供给侧结构性改革和宏观调控分别对应于经济增长的总产出和总需求分析框架。[26]前者可利用简化的生产函数来描绘一个经济体生产的总量,即Y=Af(K,L)。其中,Y表示GDP总量,A、K和L分别表示全要素生产率、资本和劳动。换句话说,一个经济体的供给总量主要由资本、劳动和全要素生产率(技术创新、制度)等因素决定。后者是利用收入支出模型,即Y=C+I+G+NX,反映了一个经济体生产总量的最终去向分别为消费(C)、投资(I)、政府购买(G)和净出口(NX)。当总供给与总需求平衡时,两个分析框架可统一为Af(K,L)=Y=C+I+G+NX。从左侧生产函数来看,供给侧结构性改革的逻辑是从经济增长的根源入手,旨在调整和挖掘劳动、资本、全要素生产率(技术、制度等)的供给结构和潜力,提高潜在增长率,从而实现中长期的经济增长;从右侧总需求函数来看,宏观调控作用的对象(即消费、投资、进出口)本质上是经济增长的表现,反映了一个经济体增长的好坏。当宏观经济出现供需失衡时,宏观调控关注的是如何调整消费、投资和进出口,以实现总需求和总供给的平衡,因此也被称之为宏观需求总量管理。[27]

基于上述理论框架,供给侧结构性改革和宏观调控的差异主要有以下几个方面(参见表1):

表1供给侧结构性改革与宏观调控的比较

第一,政策目标不同。宏观调控政策的首要目的是在给定总供给水平(潜在经济增长率)的前提下熨平短期经济波动,并在总供求平衡的基础上实现总量增长。而供给侧结构性改革则关注基础层面,充分挖掘生产要素的供给潜力和配置效率,提升全要素生产率,目的是确保中长期的经济增长。

第二,政策工具不同。宏观调控的手段主要包括经济政策、行政法规等,其中经济政策主要是根据总需求的变动选择财政政策、货币政策和汇率政策等工具。供给侧结构性改革则是根据供给结构的动态变化选择重点改革领域和任务,消除抵制要素配置效率和全要素生产率提升的技术与制度性因素。如2016年供给侧结构性改革的重点是去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板,简称“三去一降一补”;2017年在继续深化“三去一降一补”的基础上,又增加了农业供给侧结构性改革、振兴实体经济和促进房地产市场平稳健康发展等内容。

第三,政策主体有所区别。宏观调控的主体是中央政府和中央银行,通过财政政策和货币政策实现特定的调控目标。地方政府受到经济权限和政策工具的限制,自主性较弱,主要是宏观调控政策的执行者。而在供给侧结构性改革中,由于更少采用统一的财政政策、货币政策和汇率政策工具,要通过深化改革解决微观供给侧结构性问题,那么在分权改革制度下地方政府的主体地位更加突出,即,要在中央供给侧结构性改革的整体部署下针对辖区具体情况提升市场配置资源的效率,提高供给质量。

第四,政策作用方式不同。宏观调控的工具总结起来可归为自动稳定器和相机抉择政策两大类。自动稳定器作用的充分发挥依赖于相对完善的市场机制做保障,市场主体可以依据相对完备的市场信息作出准确的决策,达到稳定经济的目的,但是难以应对经济中存在的诸多结构性问题。相机抉择政策具有反周期的特点,即在经济过热时采取紧缩性政策,在经济萧条时采取扩张性政策,但不可避免地存在认识时滞、决策时滞或行动时滞。即便忽略政策时滞的问题,总量性政策也难以区分地区、行业差异,在实际执行过程中有大水漫灌的隐患,政策瞄准效率低下,政策效果具有较大的不确定性。从目前的实践来看,供给侧结构性改革给地方政府预留了较大的政策创新空间,更多地由地方政府主导改革,有利于因地制宜,政策发力具有更强的针对性和精准性。

(二)当前面临的经济问题

上述理论分析为我们评价中国的经济政策提供了一个适用的坐标系。首先,需要肯定的是,中国过去三十多年的增长,政府政策法规、规划、管制等手段给予了很大支持。不过,在实践中依然存在许多问题,如规划文件中明确提出对特定产业、区域、人口流向等的选择性支持,引发了前文所述的主要结构性问题。

其次,结合前文分析,考虑到我国社会主义市场经济制度还处于不断完善的过程中,结构性问题日益突出,仅依赖自动稳定器和相机抉择的宏观政策工具难以在基本层面保证经济的可持续增长。总量性宏观政策对于长期结构性问题难以做到精准发力,且易顾此失彼甚至产生反效果。换句话说,以货币政策和财政政策为主的宏观调控难以承担中长期经济稳定和发展的重任。

在货币政策方面,为应对2008年全球性金融危机可能引发的长期衰退,中央采取扩张性货币政策达到了稳增长的目的,但是在市场机制不健全的情况下,宽松的货币政策导致过多的金融资源流向了地方政府和国有企业,难以有效缓解中小企业融资难、融资贵问题,对解决民间投资动力不足的问题效果不彰。此外,理论研究显示,部分国有企业采用成本加成的定价模式,筑高了所在行业的进入门槛①A-J效应促使企业加大投资力度,形成规模效应。对于新企业来说,要想形成规模效应,则需要投入大量的资金。,同时抬高了产品价格,可能推动其他行业生产成本上升,投资回报率降低,进一步抑制民间投资。换言之,在缺乏市场机制配置资源的情况下,总量扩张型货币政策工具无法解决甚至会加剧资源错配和经济结构失衡的问题。

财政政策在促进经济增长、熨平经济波动、改善收入分配以及环境污染治理等方面所面临的挑战也在加大。其一,在财政收入方面,中国以增值税和营业税为主的税收结构起到了保增长的作用,但所得税占比过低和遗产税、赠予税的缺失,不仅没有实现预防和调控经济波动的目的,而且税收和财政补贴政策还恶化了部分地区的收入分配状况。[28]其二,财政支出困难也在增加。随着经济增速放缓,地方政府财政收入增长压力加大,限制其在基础设施建设、补贴研发方面的支出规模,增加财政支出“促增长”的传统政策手段效用趋于弱化。[29]其三,央地财政关系再调整进一步弱化了财政政策的效力。例如,将城乡低保支出事责下放给地方政府(主要是市、县级政府)后,部分欠发达地区的财税收支压力加重,无力为辖区居民提供充足的低保资金,财政支出改善收入分配的效果不彰。再例如,环境污染(尤其是水污染和大气污染)对其他地区存在负溢出效应,若将环境污染治理支出责任交由地方政府,会诱发地方政府之间的机会主义行为,缺乏环境污染治理的支出激励。

(三)经济工作“稳中求进”的关键:分工与互补

前面谈到中国当前的经济问题本质上属于结构性问题,而以总量平衡为目标的宏观调控难以解决甚至会加剧这一问题。在这种情况下,供给侧结构性改革被视为解决中国当前结构性问题的重要工具。需要注意的是,经济平衡健康运行要求总供给和总需求相匹配,那么供给侧结构性改革绝不是单一的供给侧管理,而是要提高供给的质量,满足需求不断升级的要求,在更高水平上实现总供给和总需求再平衡。因此,供给侧结构性改革与宏观调控并非非此即彼的替代关系,只有发挥两者的比较优势,协调推进,才能确保经济“稳中求进”。

为此,我们研究了供给侧结构性改革和宏观调控之间的分工与互补的方式(见表2)。横向上看,宏观调控的功能重在“稳增长”,而供给侧结构性改革的关键在于提质增资,应进行有效的分工;纵向上看,在应对总量目标和结构性目标上,宏观调控和供给侧结构性改革需要协调互补,只有这样,才能发挥各自应有的效力和作用。

四、供给侧结构性改革与宏观调控的分工

(一)以宏观调控确保“稳增长”

经济增长需要以“稳”为前提。随着中国经济开放程度的加深以及结构性问题的凸显,整体经济的平稳运行面临更大的挑战。在这种情况下,需要政府采取财政政策、货币政策、汇率政策等宏观调控手段,同时还要加强自身能力建设,消除政策调控的时滞性,以促进宏观投资结构、消费结构、国际收支结构的改善,纠正经济运行中偏离宏观经济目标的倾向,确保经济平稳健康运行,进而在供需平衡的基础上实现总量的增长。与此同时,政府还应注意在“宏观调控”中扮演的角色,严格规范行权方式和财税管理制度,减少“选择性”政策及手段的使用,尽可能避免人为选择产业的配置式增长,同时加大对资源、商品以及行业等的研究和信息披露,降低信息不对称引发的交易成本。要进一步放开对价格的管制,确保绝大多数商品和服务的价格由市场决定;在关乎国民经济命脉的产品价格的制度上,可采取具有“自动稳定器”职能的宏观政策工具进行调控,如战略石油储备、政府维持农产品价格的政策等。

表2供给侧结构性改革与宏观调控:分工与互补

(二)以供给侧结构性改革确保“提质增效”

确保经济长期高质量增长,“调结构、提质量、增效益”的工作应为重中之重。一方面,各地区所面临的结构性问题要分轻重缓急,“三去一降一补”的任务在不同地区也有所侧重,需要充分发挥各地区的能动性。例如,一线城市在房地产方面并无过多的库存,去库存的压力相对较轻,但是降成本的任务艰巨;在京津冀地区,环境污染问题严重*环保部公布的数据显示,2015年空气质量较差的前10个城市中,京津冀地区城市占7个。2016年第1季度末,京津冀地区13个城市的污染天数比例为40.3%。其中,北京地区3月份出现重度污染7天,严重污染4天,占一个月总天数的三分之一,且主要污染物为PM2.5和PM10。,补“环境污染治理”短板迫在眉睫;东北地区的产业结构失衡,重工业比重过大,民营经济活力不足,经济增长潜力受到严重制约*2015年,黑龙江、吉林和辽宁三省的GDP增速分别为0.29%,3.41%和0.26%,远低于全国其他地区的增速,与平均增速6.9%的差距甚大。,供给侧结构性改革的重点是“去杠杆、补短板”。

另一方面,需要加快建立市场整合和区域协同发展的体制机制,促进地区间资本、技术、产权、人才、劳动力等生产要素的流动,实现潜在增长率提升、产业结构调整、环境质量改善、公共服务均等化等目标。以京津冀协调发展为例,要在更大范围内配置劳动、资本、技术等要素,提升区域潜在增长率;加强北京与天津、河北地区的产业有序转移和承接,实现产业的双升级;促进区域生态环境保护合作和建立污染协同治理的成本分担机制;公共服务方面推进有助于教育、医疗卫生以及社会保障资源合理分配的布局。

五、供给侧结构性改革与宏观调控的互补

(一)宏观调控效力的恢复需要供给侧结构性改革的支撑

综上分析,在市场机制不健全、不完善的情况下,实施宏观调控瞄准效率较低,政策负面效果较大,甚至会进一步加剧中国结构性失衡的问题。因此,有必要通过供给侧结构性改革进一步强化市场机制在资源配置中的决定性作用,夯实宏观调控的制度基础,提升宏观调控的瞄准效率和政策效率。

一方面,要做好“去杠杆”工作,解决金融资源错配的问题,恢复货币政策应有的效力。首要的是将地方政府从自身融资和企业融资中剥离出来,避免政府信用滥用导致金融资源配置效率低下。[30]其次,要防范少数强势企业过度投资挤占过多的金融资源,保障企业获取金融资源的公平与效率,增强金融体系对实体经济的支持力度。

另一方面,通过供给侧结构性改革提高财政政策的实施能力,扩大财政政策的政策空间。一是针对经济增长下台阶后财政收入增长压力增加的问题,要以供给侧结构性改革提升潜在生产率,稳固长期财政收入渠道。重点加强“去产能”后再就业劳动力的培训,在“去库存”的同时着力为进城人员创造更多的就业机会。二是在财政支出方面要优化央地财政安排。重点工作是明确“补短板”的主体及相关责任,合理分配基建、社会保障、环境治理等的支出比例,明确“补短板”的对象。

(二)推进供给侧结构性改革需要宏观调控创造有利的政策环境

供给侧结构性改革的重点是“改革”,需要稳定的宏观经济环境来平滑改革的成本,提振改革的信心与动力。

第一,在去产能工作上,淘汰低效企业会分流部分从业人员,局部地区甚至会出现严重的就业压力,特别是对低技能劳动者产生不利的影响,而当前失业保险金的给付与地方最低工资标准挂钩,那么对产能过剩且经济欠发达地区而言,过低的失业保险可能造成消费需求不足。在这种情况下,就需要在适度扩大需求的基础上补足失业保险(针对下岗工人)、养老金(针对年龄大、难以转业人员)等短板。

第二,去库存和降成本可能会影响地方政府的税源,限制其促增长的职能,因此需要积极的财政政策作支撑,增加中央财政对财税收入严重受损的地区的转移支付,弥补和分担改革带来的风险。

第三,在补短板工作上,同样需要财政政策的配合,包括:加强财政政策对高新技术产业、战略性新兴产业以及创新创业的支持,增加科技投入;建立区域环境治理的财政补偿机制,避免地方政府间在环境治理上出现互相推诿的问题,缓解部分地区因财政能力受限引发的环境治理不力的局面;增加教育、医疗的财政投入,以公共资源均等化推进生产要素在更大范围内流动,助力供给侧结构性改革。

第四,在去杠杆工作上,需要加强金融改革与宏观调控政策的协调,形成投资者稳定的预期,以促进资本的形成,从而推动经济增长。

[1] 刘世锦等:《陷阱还是高墙:中国经济面临的真实挑战和战略选择》,北京,中信出版社,2011。

[2] 刘世锦:《中国经济增长十年展望(2014—2023):在改革中形成增长新常态》,北京,中信出版社,2014。

[3] 李稻葵:《当前中国经济减速的原因》,载《新财富》,2014-08-11。

[4] 蔡昉:《认识中国经济的短期和长期视角》,载《经济学动态》,2013(5);蔡昉:《中国经济增长如何转向全要素生产率驱动型》,载《中国社会科学》,2013(1);蔡昉:《挖掘增长潜力与稳定宏观经济》,载《中共中央党校学报》,2014(4);蔡昉:《拨开经济悲观论的雾霾》,载《求是》,2014(14)。

[5] 蔡昉:《挖掘增长潜力与稳定宏观经济》,载《中共中央党校学报》,2014(4)。

[6] 蔡昉:《认识中国经济减速的供给侧视角》,载《经济学动态》,2016(4);蔡昉:《供给侧认识·新常态·结构性改革——对当前经济政策的辨析》,载《探索与争鸣》,2016(5)。

[7] 黄泰岩:《中国经济的第三次动力转型》,载《经济学动态》,2014(2)。

[8] 张立群:《中国经济增长不断趋向新常态》,载《中国经济时报》,2014-08-14。

[9] 刘伟:《我国经济增长及失衡的新变化和新特征》,载《经济学动态》,2014(3)。

[10][22] 陈彦斌、姚一旻:《中国经济增速放缓的原因、挑战与对策》,载《中国人民大学学报》,2012(5)。

[11] 刘元春、陈彦斌:《我国经济增长趋势和政策选择》,载《中国高校社会科学》,2013(2)。

[12] 陈彦斌、姚一旻、陈小亮:《中国经济增长困境的形成机理与应对策略》,载《中国人民大学学报》,2013(4)。

[13] 中国经济增长前沿课题组:《中国经济增长的低效率冲击与减速治理》,载《经济研究》,2014(12)。

[14] 林毅夫:《新结构经济学:反思经济发展与发展政策理论框架》,北京,北京大学出版社,2012;林毅夫:《中国经济增长仍将由投资驱动》,载《中国证券报》,2013-05-31。

[15] 林毅夫:《中国经济增长仍将由投资驱动》,载《中国证券报》,2013-05-31。

[16] 刘树成:《不可忽视GDP——当前中国经济走势分析》,载《经济学动态》,2012(7)。

[17] 刘树成:《当前和未来五年中国宏观经济走势分析》,载《中国流通经济》,2013(1)。

[18] 刘树成:《巩固和发展经济适度回升的态势》,载《经济学动态》,2013(3)。

[19] 刘树成:《中国经济增长由高速转入中高速》,载《经济学动态》,2013(10)。

[20] IMF.“World Economic Outlook October 2014: Legacies, Clouds, Uncertainties”.Washington,DC:International Monetary Fund,2014.

[21] 刘世锦:《增长速度下台阶与发展方式转变》,载《经济学动态》,2011(5)。

[23] 林毅夫:《新结构经济学:反思经济发展与发展政策理论框架》,北京,北京大学出版社,2012。

[24] 刘元春、闫衍、刘晓光:《供给侧结构性改革下的中国宏观经济》,载《经济理论与经济管理》,2016(8)。

[25] 郑新业:《过去十年城镇收入不平等持续恶化》,载《第一财经日报》,2012-01-30。

[26] 吴敬琏:《把握供给侧结构性改革的正确指向》,载《北京日报》,2016-03-21。

[27] 贾康:《突破需求管理局限推进供给侧研究创新》,载《中国证券报》,2015-11-17。

[28] 蔡昉:《中国经济增长如何转向全要素生产率驱动型》,载《中国社会科学》,2013(1)。

[29] 郭琎、郑新业:《完善财产税制,促进居民收入分配公平》,载《政治经济学评论》,2015(2)。

[30] 陆铭:《去杠杆需要结构性策略》,载《财新网》,2016-03-17,http://opinion.caixin.com/2016-03-17/100921197.html。

Abstract: China’s current economic problems, including insufficient growth momentum, mismatch between supply and demand, widening income gap, environmental pollution, resource depletion and so forth, are structural in nature. According to the comparison and analysis of the two policy instruments of supply-side structural reform and macroeconomic policy, we find that centralized, anti-cyclical, and aggregate macroeconomic policy tools cannot address or even exacerbate these issues. Therefore, to promote a sustainable and high-quality economic growth, macroeconomic policy tools need to guarantee economic stability, while the supply-side structural reform should be responsible for rebalancing economic structural and improving quality and efficiency of growth. It is necessary to develop the divisions of labor and complementary between supply-side structural reform and macroeconomic control tools.

Keywords: structural problems; supply-side structural reform; macroeconomic control; division of labor; complementarity

(责任编辑武京闽)

Supply-SideStructuralReformandMacroeconomicPolicy:DivisionofLaborandComplementarity

ZHENG Xin-ye1, ZHANG Yang-yang1, HUANG Yang-hua2

(1. School of Economics, Renmin University of China,Beijing 100872; 2. Institute of Industrial Economics, Chinese Academy of Social Sciences, Beijing 100044)

郑新业:中国人民大学经济学院教授,博士生导师,能源经济系主任;张阳阳:中国人民大学经济学院博士研究生(北京 100872);黄阳华:中国社会科学院工业经济研究所副研究员(北京 100044)