跨文明交流、对话式文明与人类命运共同体的构建

贾文山 江灏锋 赵立敏

跨文明交流、对话式文明与人类命运共同体的构建

贾文山 江灏锋 赵立敏

跨文明交流、对话式文明与包容性的世界秩序是一脉相承、循序渐进的。跨文明交流是文明对话形成的具体过程,对话式文明是文明交流互鉴的硕果。对话式文明又是多元包容性世界秩序构建的基础。它们最终指向构建人类命运共同体。当代跨文明关系的话语体系包含五类不同的子话语系统。从文明冲突话语、一元同化话语、文明的折中式话语、中华文明一体多元话语,再到对话式话语的转变,说明人类日益认识到文明间对话的重要性。中国的三期文化大融合是从跨文明交流中形成对话式文明的典型案例,对于今天世界文明间的对话与未来人类命运共同体的构建具有重要借鉴意义。

跨文明交流;对话式文明;包容性世界秩序;人类命运共同体

跨文明交流、对话式文明与包容性的世界秩序是一脉相承、相辅相成的。对话式文明孕育于跨文化、跨文明之间的平等交流。以文明对话为内核的新型世界秩序必然以平等性、包容性为主要特征。它们最终指向构建人类命运共同体。美国主导下的世界秩序虽然最初优胜于英国主导的世界秩序,但仍然不是真正意义上的世界体系,进入21世纪以来,它正沦落为一个排他性的、故步自封的体系。本文希望通过跨学科乃至超学科的创新视角,综合中国哲学、全球传播学、跨文化交流学、国际关系学等学科的洞见,试图提出一个契合中华文明价值观的、能用以解决当今或者未来应对文明之间冲突、世界秩序之争的方案。

一、问题的缘起与概念阐释

虽然文化和文明概念有所不同,但是,文化和文明在许多情况下很难区分。因此,本文将会对它们交换使用。传统国际关系学领域的文明视角重点考察国家层面,部分涉及精神层面。*在研究国际关系行为主体之间行为及其规律的国际关系学领域,关于主流国际关系理论的学派较为集中的观点主要有:现实主义、自由主义和建构主义。三种理论各有代表人物,比如以爱德华·卡尔、汉斯·摩根索、肯尼斯·华尔兹、约翰·米尔斯海默等为代表的现实主义,以约瑟夫·奈、罗伯特·基欧汉、约翰·伊肯伯里、奥兰·扬等为代表的自由主义,以亚历山大·温特等为代表的建构主义。这几类观点大多将主权国家作为国际关系的分析维度,建构主义关注行为体相互建构的文化及建构文化对行为体的作用,它本身先天预设主权国家的分析维度,或者以一国文化作为分析背景,其实质还是国别论。秦亚青认为能够与三大理论直接抗衡的国际关系理论还没有出现,参见秦亚青:《国际政治理论的新探索》,载《世界经济与政治》,2015(2)。现代意义上的民族国家概念始于威斯特伐利亚体系*1643—1648年结束欧洲30年战争的维斯特伐利亚和会召开及《维斯特伐利亚和约》的诞生,标志着近代主权独立国家体系的出现,成为近代国际关系的起点。的建立,国家这个概念其源头意义未得到充分挖掘,还不能完整表达文明的全部含义。跨文明交流不仅仅限于媒介的沟通、媒介的跨文明交流,也不局限于国家行为体之间的交流,而是包括不同文明之间的全方位各层次的交流,其独特之处在于突破和超越国际关系学的固定研究范式,进行多学科与跨学科的融合。

“对话式文明”(dialogic civilization)概念最早由杜维明提出,它是指不运用暴力,而是通过各民族和文明间平等交往产生相互了解,形成跨文化共识,最终创造出和平共处交流互鉴的一系列规则,形成超越国家和民族的世界性文明。在孔汉思等人起草的包括共同价值、标准和态度的全球伦理宣言基础上,杜维明认为加强不同文化、不同宗教、不同国家和地区的文明对话是应对人类困境最基本也是最重要的选择。[1]对话式文明的实质是各种文明之间的平等交流、互相倾听和借鉴。在各文明主体平等沟通、对话和交流的进程中,各个文明得到丰富和再造,形成一种以对话为中心的或对话主义文化,即文明对话。儒家思想和实用主义是对话式文明的两大思想源泉。其中儒家思想中的恕道原则(己所不欲,勿施于人)和人道原则(仁道原则)都是对话式文明的哲学基础。[2](P123)而实用主义则强调,通过自由开放的实践,对社会与文化的创新不断输入新鲜血液,使各自文明在交流互鉴过程中相互适应、相互成长和相互演变。例如,安乐哲从实用主义哲学视角阐述和探寻中西文化沟通的途径和渠道。他认为,当代中国对外国哲学研究领域从康德到海德格尔的兴趣转向过程中,后者被理解为与中国本土思维方式更接近。因此,儒学与杜威实用主义之间的对话是可能的。[3](P357)对话式文明与跨文明交流的关系,从理论上来讲应该是:真正具有生命力的对话在跨文明交流中孕育,并得以成长、修正、改善、更新、丰富和发展,形成一种跨文明共识,进而凝练成一套大家自觉遵守的规则,乃至一种生活方式与工作方式,即对话式文明。完善的文明对话在理论原则和实践操作层面上应该是培育和丰富包容性世界秩序的土壤。

平等包容性世界秩序既是对话式文明的骨骼,又是对话式文明的升华。在对话式文明的影响下,各文明之间地位平等,在地位平等基础上相互开放,相互交流,相互学习。现有西方主导的国际秩序式微*这里主要指西方主导的国际秩序无力解决现存国际问题,预示着一种文明秩序的衰竭。庞中英指出其为“全球治理赤字”,世界尚未找到解决全球化带来的诸如环境恶化、气候变化、社会不平等的有效办法,参见庞中英:《全球治理赤字及其解决——中国在解决全球治理赤字中的作用》,载《社会科学》,2016(12)。在金融领域,向松祚认为2007—2008年的金融危机以及随后的经济大衰退让西方发达国家经济模式和政治模式的弊端暴露无遗,让国际货币体系和金融体系的弊端暴露无遗,参见向松祚:《新资本论:全球金融资本主义的兴起、危机和救赎》,北京,中信出版社,2015。在资本主义体系方面,托马斯·皮凯蒂认为发源于启蒙运动的经济和科技理性在许多时候都与民主理性无关,他批评了资本主义社会机制,尤其是资本主义核心矛盾 (私人资本利益率可以长期高于收入和产出增长率)导致全球和地区贫富差距日益拉大,导致社会不公,参见托马斯·皮凯蒂:《21世纪资本论》,北京,中信出版社,2014。,而新秩序的建立则不是一个国家能够主导或者完成的,应该在充分尊重不同地区、不同文明差异性基础上,找到全球治理模式的“最大公约数”。正是因为当今国际社会包容性世界秩序的缺位,才导致诸如族群冲突、宗教冲突、国际冲突和文明冲突此起彼伏,传统国家间的安全困境以及诸如恐怖主义、气候变化等新挑战交错而生。平等包容性世界秩序不是以某一个国家或某一种文明的价值观和体系为唯一的标准和基础建构的,而是在尊重世界文明多样性的前提下让各方文明尽显其能、相互学习、相互参照、同舟共济,在相互依赖的基础上构建人类命运共同体,并使之更加完善。

当今西方许多中国问题研究学者否定中国文化,他们把中国作为特定的问题来研究,不是把中国作为一个完整独特的文明体系来考察,其实质是不承认中华文明的主体性和丰富性,削弱中华民族的文化自信,为从文化上同化与和平演变中国打下埋伏。*也有为数不多的关注中华文明丰富性的研究,比如美国传教士阿瑟·史密斯(Arthur H.Smith),当他1872年来到中国的时候,他想象中国人一定很苦,没有神,因此说“我就是来传达基督教文化和信仰”的,后来他学习中国语言后发现中国人和他们也有很多相似的地方,他发现中国的面子、脸面,其实就是和谐是这个社会的中心。他著有《中国人的性情》,其观点影响到后来的林语堂、鲁迅等人,人们开始关注中国的民族特征或者中华文明的特征。中国有着丰富而悠久的文明,足以弥补以欧美为中心的现代知识话语体系的缺陷,完全能够以中国的话语体系来丰富现有的西方话语体系,打造世界性话语体系。这种话语体系在许多方面是跨越时空的。

首先,中国具有悠久的开放包容的历史文化,形成了以儒家、道家与佛家文化相互碰撞、交流、互鉴、融合的古代“三教合一”,即文化大融合模式。

其次,现代中国文化的建构不仅继承和发扬了以儒道释为代表的中国传统文化,而且成功地延续了以古代“三教合一”为标志的中华文明开放包容并蓄的传统。以中国共产党为代表的政治文化力量励精图治,成功地把马克思主义与中国传统文化、中国实际相结合,把马克思主义中国化,并借鉴、吸收和发扬光大了西方现代企业的管理智慧和科技文化,成就了中华民族在现代和当代的文化大融合,亦称多元一体模式,即“马克思主义作为灵魂、中国传统文化作为中华民族身份认同根基、西方文化作为连接沟通世界的纽带”,从而形成复合创新型现代文明。

最后,在当今,中国以“一带一路”为平台,以开放包容、创新和谐为价值观,引领新型全球化,强劲推动中国与世界在地理、政治、经济、文化等领域里的深度联通,推动全球治理,打造人类命运共同体。伴随着中国共产党领导的中国对全球事务的主导力提升,中国将会成为21世纪世界各个文明间交流互鉴重要的乃至主要的推动者,上升为世界领导型国家。此乃中国正在推动的在21世纪中叶有望整合世界文明的第三期“三合一”——即以马克思主义为灵魂、以儒道释为精神、以世界多国文明为镜子的中华文明与西方文明、伊斯兰文明以及其他文明等达到大和解与大融合,最终形成“世界范围内的多元一体”。

二、跨文明关系话语图谱脉络

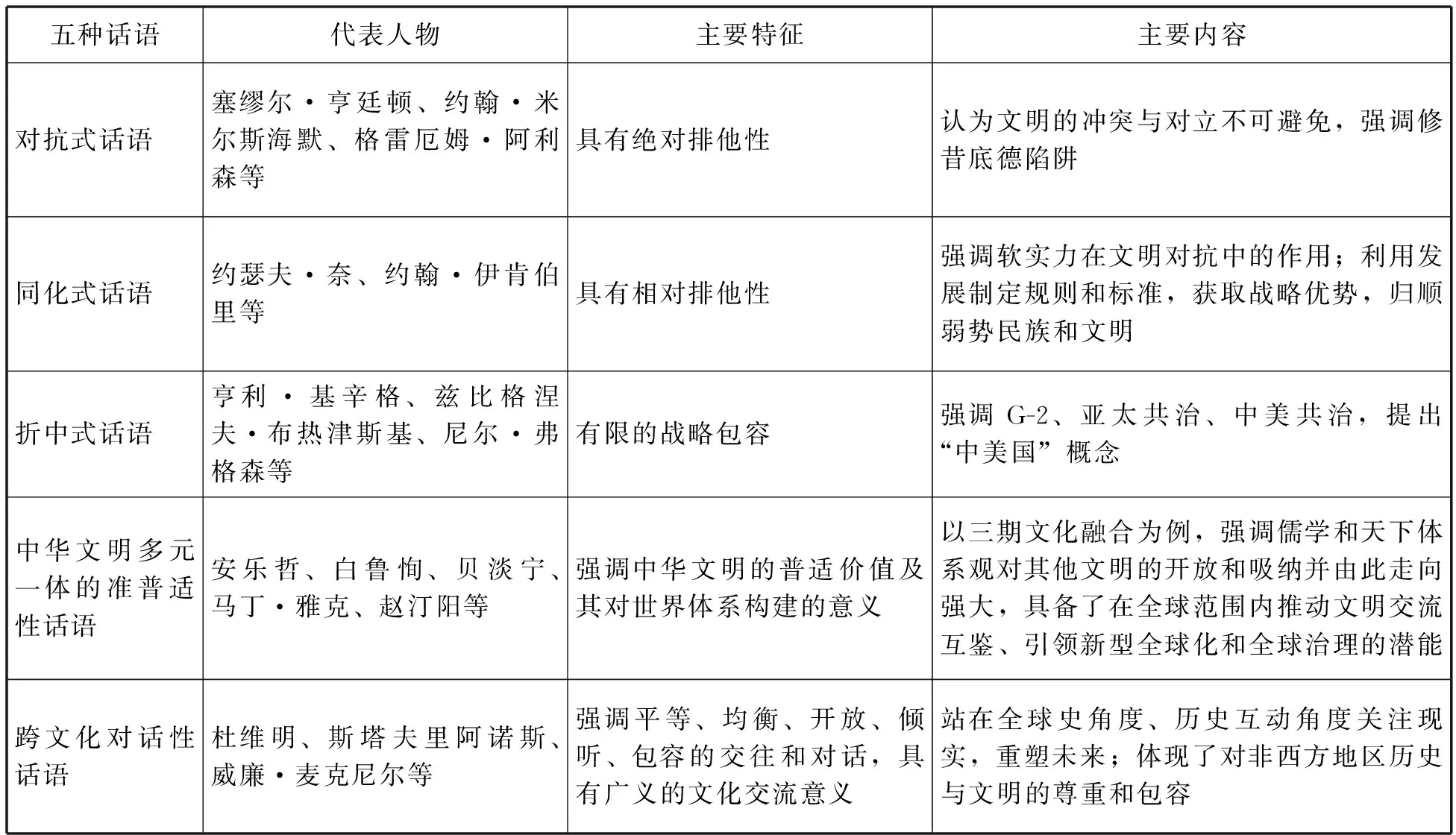

我们考察当代跨文明关系的话语体系,它们大致可以分为五种学术话语。

(一)对抗式话语

第一类是以塞缪尔·亨廷顿、约翰·米尔斯海默和格雷厄姆·阿利森等为代表的“对抗式话语”。在他们的学说中,似乎对立与冲突不可避免。吉姆·莱西认为,古希波战争决定了东西方之间的巨大文化差异,随后的2 500多年间,这种差异一直都是文化冲突的核心。*参见吉姆·莱西:《文明的冲突:东西方文明的第一次交锋》,北京,新世界出版社,2016。吉姆·莱西认为任何战争对西方文明发展所起的重要作用都不及2 500年前的古希波战争,他认为是新生的富有朝气的西方文明对古老的东方文明的胜利。亨廷顿针对文明的冲突将主要文明分为中华文明、日本文明、印度文明、伊斯兰文明、东正教文明、西方文明、拉丁美洲文明以及可能存在的非洲文明[4](P24-26),他认为每一个文明都把自己视为世界的中心,文化共性促进合作和凝聚力;文化差异加剧分裂,基督教文明与伊斯兰文明、儒家文明具有不可调和的冲突,西方主导的文明未来将主要面临来自这两种文明各自的挑战,甚至来自儒家文明和伊斯兰文明联合的挑战。[5](P163)它视中国和其他国家为敌,视中国为共产主义国家,在“自我”与“他者”的语境下将中国界定为“异类”,自然不符合自我的自由民主体系。米尔斯海默是国际关系进攻性现实主义的代表人物。进攻性现实主义认为,强大的实力是一国在丛林法则盛行的国际社会中生存的最主要依托。正如罗伯特·J·阿特和罗伯特·杰维斯著作里的《米洛斯人对话录》中雅典人对米洛斯人所言:“征服了你们,我们不仅扩充了幅员,也增加了我们帝国的安全……我们相信,力所能及地扩展统治势力是自然界一条普遍和必要的法则”[6](P9)。在无政府的自助体系中,自私才能有所回报,大国都谋求最大限度地占有权力,当一个大国正在崛起的时候,守成大国必定阻拦、阻止。因此,中国的崛起也势必引发中美之间对抗、冲突。[7]格雷厄姆·阿利森等进一步认为,中美之间爆发战争的可能性远大于现在中美两国的认知,新兴大国与守成大国之间爆发战争的修昔底德陷阱似乎很难避免。*格雷厄姆·阿利森等选取了过去500年中16个新兴大国与守成大国的崛起互动作为分析变量,最后14个案例以战争结束,因此,他认为历史经验教训是深刻的,中美之间爆发战争的可能性有大于无,除非双方都做出实质性妥协与让步,当然,这种让步是痛苦的、巨大的。对抗派思维结构二元对立,理论上看重分歧和对抗,低估了交流和融合化解冲突的可能性。

(二)同化式话语

第二类是以约瑟夫·奈、约翰·伊肯伯里等为代表的“同化式话语”。这一话语从理论上一方面关注国家或民族间的相互依赖性;另一方面,他们认为现行的“美国主导下的和平范式”是完美的,军事冲突和对抗无助于问题的解决。奈的理论目的还是维护、延续美国的霸权*详见约瑟夫·奈的《权力与相互依赖》、《美国注定领导世界:美国权力性质的变迁》、《灵巧领导力》、《权力大未来》等著作,奈一如既往地为维护美国霸权地位寻找实力来源,他着重指出,在美国硬实力相对下降的背景下,基于美国文化、政治价值观和外交政策所赋予的软实力仍将长盛不衰。,软实力理论经奈明确提出并系统阐释后,关于软实力更多版本的指标体系和测量工具研究相继问世*比较突出的如英国政府研究所(The Institute for Government)制定的如The New Persuaders系列报告和政治咨询类公关公司Portland-Communication Ltd.出品的 the “Soft Power 30”等,国内的研究如阎学通、徐进:《中美软实力比较》,载《现代国际关系》,2008(1)。,但相当比例的研究以西方标准测量中国现实,实际上是在为中国软实力发展制定规则和标准。例如,英国政府研究所将基于西式自由民主的治理方式作为政府子指标来衡量各国。奈等人不同于“对抗性话语”之处在于,他们认识到并着重强调价值观和制度等软力量的作用,并主张通过公共外交赢得他人或他国的折服。[8]面对中国的崛起,西方承认中国经济的国际影响力有所上升,但是不给予中华文明应有的尊重。奈直言不讳地指出,中国软实力还有很长的路要走。[9]伊肯伯里认为,现行的美国主导的国际体系是足够能容纳中国崛起的。他的意图是以和平演变和同化的方式来应对外部,例如中国的实力变化。同化式话语的特点不仅是将中国纳入美国打造和主导的世界秩序里,更是将责任分摊给中国。佐利克的“利益攸关者”理论直截了当地指出,中国在受惠于当下世界体系好处时,理应承担更多的国际责任,并就中国军费增长问题、汇率问题向中国施压。[10]这一话语较第一类的完全对抗立场有所缓冲,在一定程度上承认和平共处的可能,但仍没有放弃唯我独尊的傲慢和霸权心态。同化式话语在完成西方制度安排的规范性和普遍性预设后,着眼于西方文明的主体性、优越性和强制性。在某种程度上他们不承认其他文明如中华文明的正当性和平等地位,胁迫其他文明接受和继承西方文明的既有制度安排,明显地带有不平等对话性特征。

(三)折中式话语

第三类是以亨利·基辛格、兹比格涅夫·布热津斯基和尼尔·弗格森等为代表的“折中式话语”。从跨文明交流视角看,他们的思想具备有限对话性。基辛格认为,美国试图以组建国家集团或以意识形态画线孤立遏制中国的做法和中国将美国驱逐出亚洲的做法都很难实现,中美之间的关系更像是“共同进化”的关系。[11]作为现实主义政治代表人物的基辛格,在其博士论文《重建的世界:梅特涅、卡斯尔勒与和平问题1812—1822》中就展示了其对大国协调的现实政治崇拜情结。在20世纪70年代,基辛格更因在北京密会周恩来与毛泽东从而为改善中美关系并将苏联拉回到军备控制谈判桌的成功展现了其务实的政治手腕。精通国际政治的基辛格几乎对每一届中国领导人都不乏“溢美之词”。面对中国在亚洲不可避免的实力增长,他务实地认为中美应采取亚太共治战略:即在相互补充、互不损害前提下,中美可以实现“中美共治”。专门研究过英式全球化和美式全球化*英式全球化和美式全球化主要指英美两国各自建立世界霸权的过程以及对这种霸权的维持,英国主要以自由贸易、集体人口迁移与大规模海外投资把英帝国推到全球经济发展前沿,美国则以民主自由为名,维护硬实力霸权,建立全球市场经济和金融市场。参见Nial Ferguson.Empire: The Rise and Demise of the British World Order and the Lessons for Global Power.New York: Basic Books, 2002;Nial Ferguson.“British Imperialism Revisited: The Costs and Benefits of ‘Anglobalization’”.Historically Speaking, 2003,4(4)。的哈佛大学历史学教授尼尔·弗格森深刻地认识到西方的衰落。他认为,地区种族冲突,反西方“伊斯兰教”政治思想运动的长盛不衰,打破了西方胜利的幻想。[12](P614)在预测新型世界秩序时,他却从金融学角度提出“中美国”(Chimerica), 即中国生产、美国消费,美国借贷中国债务,消费中国出口到美国的廉价产品。“中美国”概念基于工具理性的价值观提出,它本质上是一个金融概念,是一个经济上相互依赖的概念。因此,“中美两国集团”以及“中美共治”的说法是深谙务实外交的美国战略家将崛起的中国内化于日益式微的美式国际体系“巧实力”安排。

但是,“中美国”似乎更应该是一个跨文化概念,涵盖诸如文化、反恐、核不扩散、减贫等更多的方面[13](P161-170),否则将会坠入地缘政治对抗的传统安全逻辑框架中。不仅要在金融层面,而且更应在文化层面了解、接受中国文化和历史。奥巴马执政时期美国试图实施的“重返亚太”战略在于其战略利益、军事利益、政治利益、经济利益等的全球平衡,但是它在文化上的非亚太文明特性导致其处处碰壁。“重返亚太”过于强调军事特性,沦为一个典型的政治挑衅符号。[14]这就不难理解特朗普上任美国总统伊始便废除了跨太平洋伙伴关系协定(TPP)。TPP在本质上服务于特殊利益集团,而不是一个开放和对话的合作平台。布热津斯基认为,美国对中国既不能采取遏制政策,也不能迁就任由中国发展,而应以对话加遏制的方式应对中国的崛起。佐利克的“利益相关者”是对基辛格驾驭中美关系思想和布热津斯基遏制性对话的具体操作。可以看出,这一话语承认有限对话性,但“中美国”等概念仍是经济概念,并没有从文明角度对中国给予应有的尊重。

(四)中华文明多元一体的准普适性话语

第四类以安乐哲、白鲁恂、贝淡宁、马丁·雅克、赵汀阳等的主张为代表,可称之为中华文明多元一体话语。这一话语给予中华文明充分的尊重。安乐哲以创建和主编《东西方哲学》学刊和从实用主义哲学角度阐释儒家思想的普适价值等蜚声海内外。他认为“儒学是解决全球困境的重要资源”[15]。白鲁恂认为,中国在成为民族国家以前,首先是一个文明实体[16],他认为中国可称为“文明—国家”复合体。[17](P235)中国的崛起应是中华文明的复兴。

在面对西式全球化影响时,贝淡宁批判了狂热传教士般推销美国自由民主模式的局限性,质疑西方文明价值的普世性。在他看来,西方人权、民主和资本主义在东亚缺少适宜的生存环境,根植于东亚文化土壤的精英体制*参见贝淡宁:《超越自由民主》,上海,上海三联书店,2009。贝淡宁主要受儒家价值理念启发,他对儒家贤人政治和精英治理表现出浓厚的兴趣,他尝试将儒家优秀的精英治理与强调公众参与的民主价值进行协调,提出一个现代意义上的儒家民主方案。对根植于中国语境的民主政治模式,国内有不少学者涉及,较有影响力的如杨光斌教授的相关研究,参见杨光斌:《让民主归位》,北京,中国人民大学出版社,2015;杨光斌:《超越自由民主:“治理民主”通论》,载《国外社会科学》,2013(4)等。基于中国历史文化及政治发展规律,他提出了超越自由民主的“可治理的民主”,即超越左右的民主观、“参与—回应—责任”新民主观。似乎比西式民主运转得更好。相比前面,这一类话语充分认识到中国文明的普适价值。

中华传统文明在1850年前后遭受到西方文明的巨大冲击。美国学者费正清的“挑战—反应论”指出中国在西方文明冲击下开始了追随西方的现代化道路。马丁·雅克并不赞同中国文化完全西化的主张。他认为中国的崛起将改变全球思维与生活方式;中国过去1 000年历史使中国文化更为包容;在中国推动现代化进程中,“儒家思想不仅从未消逝,还逐步获得复苏和寻找自己在当今世界的意义”[18](P164)。他认为中国的崛起不仅仅限于经济层面,更体现为政治和文化等方面,尤其中国是一个拥有民族国家身份的文明国家。

与马丁·雅克相仿,赵汀阳在深入挖掘中华文明基础上重新阐释了“天下体系”理念,以期复兴中国视野下的世界秩序观,即一种全域性的、天下无外的视角。赵汀阳论述道:“世界体系是由国家之间的冲突和互相合作形成的,其中起决定作用的是国家利益。而天下体系强调的是,全球存在着某些世界公共利益,这些公共利益的力量达到‘一荣俱荣,一损俱损’的程度。”[19](P42)刘擎批判了传统天下观华夏中心主义局限和否定地方性的“无立场的眼界”主张。他认为应该世界性地思考地方和地方性地思考世界,在广域的文化汇聚和融合中共建世界,构建新世界主义。[20]因此,刘擎的研究进一步深化了对天下体系的跨文化普遍主义研究,但他没有充分认识到中华文明过去和当代的开放包容性,尤其是对新时期中国多元一体模式认识不足。中华文明语境里“天下”的概念在内涵和外延上远比西方语境下的 “全球”概念丰富。前者是一个无边无际的天文地理和与此相关的和谐伦理道德观混合的理念,而后者仅仅是一个被探索、发现和征服的地理概念。复兴天下体系观的意义不仅在于挖掘中国传统文化中有益于帮助中国走出狭隘的民族主义陷阱的内容,而且有益于启迪人类走出当今西方自由主义制度无法解决的逆全球化困境,推进新型全球化。

秦亚青进一步分析和深化了中国文明视角的国际秩序建构。他认为,中国人在思考国际关系时首先考虑天下大势或者全局性国际环境,东方人关注环境,而西方人关注物质实体。他指出,基于中国社会文化特点,中国更注重权力关系的过程建构。[21]建构主义者认为,国家在实践过程中形成共同文化,共同文化接着又指导国际行为体实践。

中华文明多元一体(笔者称之为“准普适性话语”),否决和批判了中华文明特殊论,在一定程度上为以“一带一路”为代表的用来引领新型全球化和全球治理的中国方案提供了理论依据。

(五)跨文化对话性话语

第五类以杜维明、斯塔夫里阿诺斯、威廉·麦克尼尔为代表的跨文化交流和全球跨文明历史学派为代表。杜维明提出的对话式文明概念实质上是人类应该共同践行的一种新型文明,包含着平等、均衡、相互开放、相互倾听、相互包容的交往、交流、沟通和交融的文明交流规则体系。全球跨文明历史学派从全球范围内历史互动的角度关注过去,认识现实,重塑未来。威廉·麦克尼尔和斯塔夫里阿诺斯是这一学派的代表人物。麦克尼尔将全球史定位于“文明间”的互动,在某种意义上打破了全球史就是发达国家历史,尤其是“欧洲中心主义”的传统历史范式研究。[22]当代全球跨文明对话的意义在一定程度上体现为真正对非西方地区历史与文明的尊重。孙隆基试图修正西方中心论的世界史。他采用波斯的视角审视“波希战争”,用更加全景化的视角观察世界历史。[23](P244-255)

综上所述,前两类话语在价值层面上讲具有排他性,第三类话语采取有限的战略包容,第四类话语则属于中华文明多元一体学派,比第三类更具有包容精神,最靠近第五类话语,第五类话语则具有广义的文化交流意义。

综上所述,五大跨文明关系话语体系可以用表1展示如下:

表1五大文明关系话语体系比较

三、 文化开放融合:跨文明交流和对话的一种成功模式

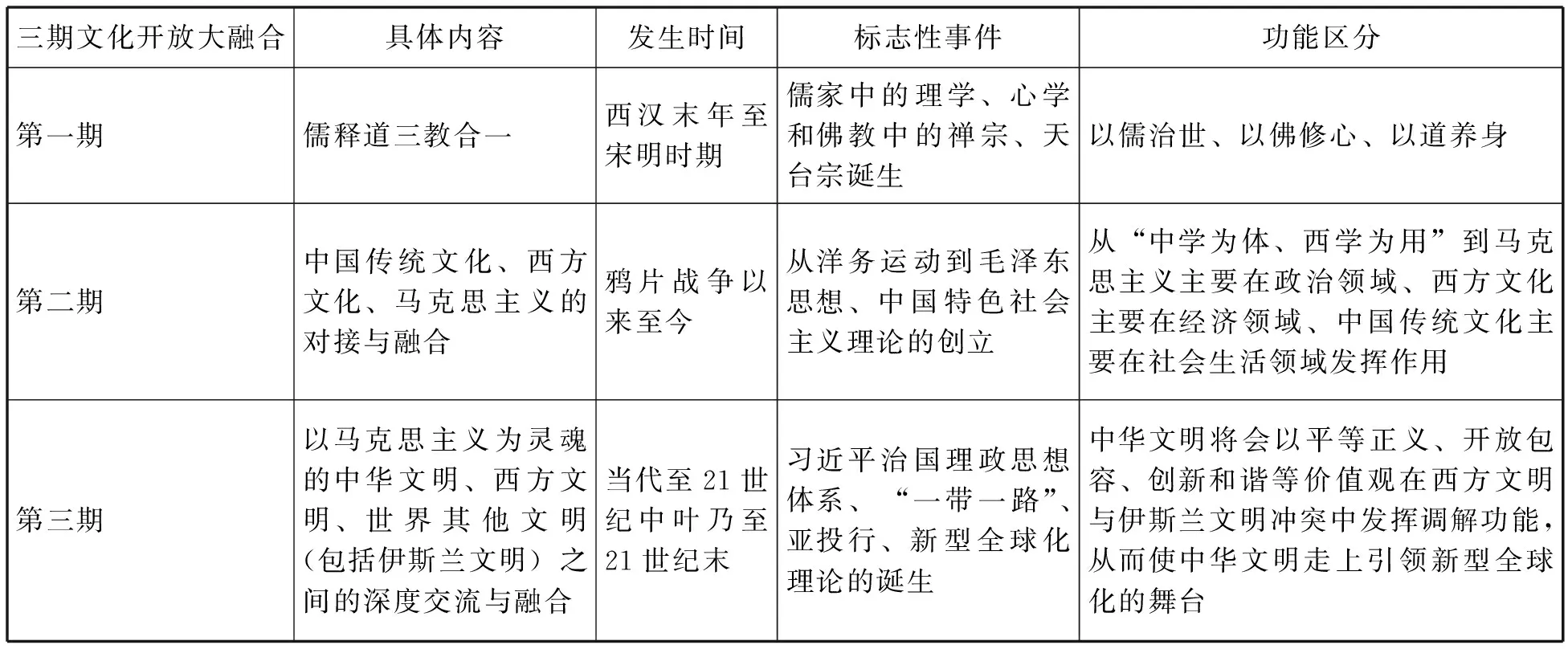

在跨文明交流和对话的历史和发展趋势中,中国的三期文化开放大融合既是中国传统思想的体现,也是中华文明信奉“它山之石,可以攻玉”的原则自救自强的历程,应是值得效仿的世界文明交流与对话的一种范式。

中国的第一期文化开放融合是儒释道的“三教合一”。佛教自西汉末年从印度传入中国,逐渐与中国的儒家和道家交融,最终形成了中国的儒释道文明。在这个传播的过程中,佛教经历了中国的本土化,通过以儒释佛、援老入佛等形式,形成了禅宗、天台宗、华严宗等具有中国特色的佛教流派。而儒家在吸收了佛教文化后,形成了宋朝的理学和明朝的心学,把儒学推向了一个新的高峰。道家也充分吸收了佛教的思想,在思想上交相辉映。最终,中华文明形成了“以儒治世、以佛修心、以道修身”的格局,这说明儒释道三种文化形成了一种文化共同体,它们相互补充,分别对应“社会—心灵—身体”三个层面,同时又对应“宇宙—自然—社会—人”四个维度。儒释道“三教合一”解决了古代社会与个体的关系,它们共同发挥作用,避免了西方社会中“自然与社会”“社会与个体”“身体与心灵”的那种二元分裂的局面,产生了一种整体性的、全面的、多元的文明形态。儒释道三种文化各司其职、相互嵌入,它们不是简单地叠加,而是深层融合。儒释道“三教合一”,让中国文明保持了延续性。按照罗素的说法:“自孔子以来,埃及、巴比伦、波斯、马其顿,包括罗马的帝国,都消亡了;但是中国却以持续的进化生存下来了。”[25](P10)其中自有其道理。

第二期文化开放融合是近现代中华文明发展的成果。它一方面保持了中华文明的延续性,另一方面又通过吸收新鲜的血液,再次激发了中华文明的活力。此次文化开放融合与古代儒释道融合的“三教合一”有着异曲同工之妙。深入探究中华文明的继承与发展史,可以揭示中华对话文明的历史经验和特性,也可以从中看出文明交流与对话的重要性。如果说古代儒释道的融合再造了中华文明,那么近代三种文化(马克思主义、中国传统文化、西方文化)的融汇则开启了又一个新型的中华文明向度。其中,马克思主义和西方文化都是外来文化,但是它们在传入中国的过程中,逐渐实现了中国化。西方文化特别是其中的科技和商业因素在结合中国国情后,逐步形成了中国特色经济模式。而马克思主义在引入中国后,在经历了毛泽东思想、中国特色社会主义理论前两期的中国化发展后,进入了“进一步发掘中华文明的宝贵资源,探索中国化马克思主义新成果,进而形成一种成熟的、与西方文明不同的现代化模式——中国模式”[26]的第三期发展。尤其是自2012年中共十八大以来,习近平总书记就治国理政所做的一系列重要讲话构建了一套较为完整的思想体系,将中国模式升华为用以推动新型全球化和全球治理的中国方案。中国传统文化也通过现代性的再阐释,例如新儒家思想的创造性转化,进一步挖掘了古代传统思想中蕴含的现代性基因和潜能,进而更好地服务于中国的现代化建设,更好地引领新型全球化和全球治理。在这种新型的文化开放融合模式中,西方文化主要承担了激活中国经济走向市场经济的功能,马克思主义主要承担了政治上的凝聚和主导功能,而中国传统文化则主要发挥了中国人社会文化身份和认同的功能。这三种文化必须平衡、包容发展,分工明确,相互依存。正是这三种文化资源的合力才奠定了中国在改革开放后的迅速崛起,为中国开创了具有世界意义的“中国模式”,进而发展和上升为治国理政、安邦济世的中国方案。在这三种文化相互配合的强力支配下,中国推进以“一带一路”为平台的新型全球化与全球治理初见成效。而三种文化的失衡或偏失则有可能给中国未来的发展带来严重的危机。

三种不同的文化都进行了功能分区,都通过吸收外来文化让中华文明重现了辉煌。它们是“容—传—通—融—同—合”模式的体现,对于世界跨文明的交流和发展,对话式文明的构建有着重要的借鉴意义。

当前中华文明的发展又一次处在关键的历史节点上。第三期文化开放融合将可能是以马克思主义为灵魂,以儒道释为精神,以世界多国文明为镜子的中华文明与西方文明和世界其他文明(包括伊斯兰文明)的深度交流、对话、博弈与可能的融合。“一带一路”的建设和亚投行的成立等都提高了第三期文化开放融合推动在世界范围内文明间融合的可能性。古代来自印度的东方文明的佛教对中华文明的丰富和发展以及近代来自西方的欧美文明都对中国文明产生了重大的影响。中华文明以包容、对话和沟通吸收了这两大文明的精粹,从而实现了华夏文明的更新、再造和发展。随着中国与欧亚的进一步交往,世界其他文明(包括伊斯兰文明)中的积极因素也将成为中华文明更新发展的重要养分。第三期文化开放融合的主要特征是中华文明、西方文明与世界其他文明(包括伊斯兰文明)之间更全面和更深入的碰撞和交流。它们也将在不同领域发挥不同的作用。中华文明,以其平等与正义、开放与包容、中庸与和谐的价值观,将会在拓展世界文明间的沟通与理解空间、提升世界文明间和谐相处与共生的可行性等过程中发挥不可估量的作用。

在文化开放融合的后两期,中国化的马克思主义平等正义的理想和原则发挥主导作用。一方面,中国的传统文化本身的实用主义哲学,在实践中体现出了极大的柔韧性。这些特质让中国传统文化在遭遇外来文化时,能够做到“容—传—通—融—同—合”,即从包容接触上升到传播,从传播深入到沟通,从沟通达到融合,从融合升华为共同体,在共同体的前提下达到和合。这一系列跨文化合作实践既是循序渐进的增量过程,也是从量变走向质变的飞跃过程。[27]中国本土文化在与外来文化的交流中相互借鉴、吸收,“变”就包含平等、均衡、开放、倾听、包容的特质。另一方面,中国传统文化,尤其是儒家思想,又有“不变”的内涵,最终形成一种包容性极大的、生命力极强的文明范式,这种范式既保持了中国传统文化的本真性,又呈现出新的面貌和风气。

中国的三期文化开放融合的异同比较见表2:

表2三期文化开放大融合

中国三期文化开放大融合的案例及其发展趋势,说明中华文明在其继承和发展的历史长河中,先后通过跨文明交流互鉴的途径,充分吸收人类文明的精华,变得越来越具有对话性和世界性。根据以上五大跨文明关系话语体系比较,中国第三期文化开放大融合的特点初步具备了第四类和第五类跨文明关系特征的创造性融合,预示着在习近平治国理政思想体系指导下,一种既关联又不同于英式全球化、美式全球化的“新型全球化”*新型全球化即为贾文山教授所提出的“中式全球化”,为全球经济与文化发展创造一种新的发展模式;为全球治理和全球秩序的重新构建提供一种可选择的模式;并且创造一种具有多元文化、跨文化和实用性特征的包容性的文化。参见Wenshan,Jia.“Chiglobalization? A Cultural Argument”.In Sujian Guo & Baogang Guo (eds.).Greater China in an Era of Globalization.Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 2010。,即一种以平等正义、开放包容、创新和谐的中国化的马克思主义担纲,兼容多元文化主义、文化间性主义的,更为普遍的世界性文明逐步呈现于世[28](P17-26),“新型全球化不偏不倚,更加公正而多元,每一个国家都能参与其中”[29]。新型全球化正在以“一带一路”为平台,在全球范围内全方位推动文明间的深度交流互鉴,构建世界范围内对话机制和对话式文明,锻造以人类命运共同体为本体的新型世界秩序。由于第三期文化开放大融合仍然处在初级阶段,其特点有待在未来几十年间随着“一带一路”倡议的实施逐步呈现。

三期文化开放大融合案例的启示是,任何一种文明都不是十全十美的。任何一种文明在漫长的发展过程中都难免会走向盛极而衰。但是通过文明间的交流与对话,通过文明间的相互借鉴与吸收,文明可以取长补短,可以通过吸收新鲜血液实现自我更新、再造、壮大和发展。中国学习吸纳其他文明自强不息的成功案例,不仅能够增强其他文明对自身及其未来的信心,而且为人类在21世纪的和平与发展指出了新的路径,贡献了中国方案。对话式文明的本质就是双方在保留自我的同时学习和吸纳他者,最终形成、扩大和发展对话式文明,成为催生包容性的世界秩序、推动人类命运共同体建设的主要力量。

四、对话式文明与包容性世界秩序的构建

我们认为,构建文明对话机制与包容性世界秩序,应该基于以下两个方面:

首先,在研究中夯实和加强国际关系学中通常被忽略的(跨)文明视角。传统的以民族/主权国家为视角的国际关系理论/实践模式始终围绕权力、利益、竞争展开,难以更广泛地解释复杂而多元的全球范围内的政治经济现象,尤其是其二元对立的逻辑思维不能对解决国际关系的权力囚徒困境提出卓有成效的解释。而解决困境的较为合适的建立“世界政府”的构想难以实现。当然,(跨)文明视角不是排斥权力和利益为核心的视角,而是对其补充、完善、扩充和提升。以(跨)文明视角审视国际关系,能够给当代世界秩序建构提供一种符合历史和现实的研究路径。从(跨)文明角度理解国际关系可以为国际关系等学科走出困境提供丰富的思想资源,那便是世界性文化主义。恰如基辛格所言:“要建立真正的世界秩序,还需要一种全球性的、结构性和法理性的文化,这就是超越任何一个地区或国家视角和理想的秩序观。”[30](P489)

其次,落实全球跨文明交流对话。文明间对话,而不是对抗,能有效地从道德哲学层面夯实包容性世界秩序。西方大国历史上,尤其是自冷战以来,无视其他国家的独特模式或文化传统,导致文明间难以对话。西方视野中的国际传播重视单向大众传播,轻视双向平等的交往、交流与沟通,把对方置于不平等地位,最终无法建立平等、多元而有效的对话机制。任何一种以单一民族文明为主导的世界秩序中必然或多或少隐藏着导致其最终倒塌的自我颠覆基因。基于跨文明对话与合作的世界秩序能够在价值层面秉持人类和平、合作共赢思想,并在认识论层面强调多元文化共同体的相互影响,进而在规范层面建构各民族文化乐于和善于对话的新世界主义。[31]只有开启世界范围内各种文明间的平等对话,充分承认、倾听、尊重或赞扬他者,丰富人类对国际关系行为体各自行为及其规律的认识,才有可能建立更为包容、公正的全球秩序。

中华文明现代转型的意义在于它提供了一种世界各国交往和交流的范式。这种范式同样可以借鉴和应用于包容性世界秩序的构建上[32],为其提供丰富的精神资源。不同于非此即彼的二元对立文化,中华文明富有兼容并蓄的特点,其对世界秩序的建构意义也体现在这一点。包容性世界秩序是非霸权的,是民主、平等、公正、正义与和谐的,其核心价值体系来自于多国的共识,甚至是各国文明的有机结合。习近平总书记提出的“人类命运共同体”所涵盖的主权平等、对话协商、合作共赢、交流互鉴、绿色发展等理念都是包容性世界秩序的具体内涵。在不同文明间推动交流互鉴,构建对话式文明,在此基础上构建包容性世界秩序,其最终目的是构建人类命运共同体。

具体来说,构建文明对话模式与包容性世界秩序,应该做到以下几点:

第一,加强沟通共同体建设。构建人类命运共同体首先就是要建设沟通共同体,人类不同地区和文明体通过交流沟通达成共识,再达成共享。跨文明交流就是沟通共同体建设的具体过程。共同体建设始于交往、交流和沟通。沟通共同体体现为“容—传—通—融—同—合”的内在交流沟通过程。习近平总书记提出的“人类命运共同体”是对天下体系理念的重新阐释与创新性发展。跨文明交流不是简单地做文化或文明之间的减法和除法,而是要做加法和乘法等,以实现量和质的双重飞跃。“一带一路”倡议是中国联合沿线国家共同打造人类命运共同体的一次伟大尝试,倡议本身就是开放性、对话性、包容性的体现,正在为人类一体多元的新文明发展注入新的活力、动力与引导力。“一带一路”沿线国家加强合作,实现道路联通、贸易畅通、资金融通、政策沟通、民心相通,为地区可持续发展提供动力。在全球政治经济格局动荡的前提下,人类社会可持续发展动力贫乏。“五通”说正是人类社会可持续发展动力的新型思想源泉。“五通”的基本完成就是文明对话模式的初步形成。它不仅是基础设施、金融贸易等的建设与发展,还包括践行民心相通,推动文明间交流互鉴,实现人类命运共同体的构建等目标。

第二,以“新全球在地主义”(neo-glocalism)助推对话式文明的形成。“中式全球本土化”(Chiglocal)是新全球在地主义的一次伟大实践。这个模式与“中国特色全球化”(Chiglobalization)相吻合。[33](P741-765)它内涵丰富,主要体现为动态而多样化的文明间对话的模式选择。全球跨文明历史学派从历史角度打破了欧洲中心论的殖民主义历史观,多轴心的中心观得到逐步认可。与全球跨文明历史学派相符,中式全球本土化具有双向维度,它平等对待和尊重世界范围内的各文明主体。一方面,中国文化具有普遍性,可以为文明对话模式的构建做出贡献。中华文明是一个完整的、丰富的、独特的、能够吸纳和丰富现代西方文明的体系,是一种开放性文明。另一方面,中华文明具有与世界文明共生的特性,可以被纳入动态的聚焦全球的对话式文明体系中,充分发挥中华文明在构建人类命运共同体中的引领作用。与西方由显性到隐性推广西方文化价值不同,中式全球本土化的目的在于打造一个交流、沟通、和谐共生的实践范式。以中国特色全球化为代表的开放包容性跨文明交流模式不是排斥人类其他文明成果的单独叙事或者对抗西方话语的反叙事,而是推动全球文明交流互鉴、打造全球文明对话模式、为催生更为公正合理的新型世界秩序、进而实现人类命运共同体理想的元叙事。 在全球化背景下,一方面人类命运共同体意识越来越凸现,但另一方面,本地化意识也越来越明显。因此,中式全球本土化是全球化的一种新型模式,具有中国特色的全球化并不是以中国为中心,而是既强调世界秩序组成部分保持自身独特价值,也力推不同文明之间的关联、沟通与合作,实现共享与共生。

第三,以新型全球化助推包容性世界秩序构建。中国特色全球化是对“文化中国”*“文化中国”概念最早由杜维明提出,它给西方观察和认识中国提供了一个全新的视角,使世界看到中国中庸、仁慈、和平共存、天人和谐等理念。简言之,“文化中国”使国际社会从一个更加全面的角度认知中国,这个中国不仅是经济上、军事上强大的中国,更是文化意义上和谐的中国。的再定义、再发展,是基于中华文明范式转型的新型全球秩序观。建立当代世界秩序需要一个在各地区内部确立秩序观的一致战略并将不同地区的秩序相互联系起来,服务一个共同的理念。[34](P485-487)但从人类历史发展进程看,英国主导的英式全球化和美国主导的美式全球化基于其根深蒂固的二元思维,其他文明受到压制甚至被边缘化,处在走向衰落甚至衰败的危险境地。其主要原因是英美治下的世界秩序出现了明显的文明同化论和白人优越论倾向,不得人心。相反,从中国三期文化开放大融合的历程和趋势来看,最终会推出一种以平等、正义、包容、和谐共生为价值基础的全球秩序。中国特色全球化既以中国化的马克思主义为主导,又吸收西方现代文化中的先进成分,继承中国优秀传统文化,进而形成一套开放包容的规则和价值体系,打造出一种可持续性强的全球文明对话模式。它创造性地融合革命性、批判性的马克思主义,以“仁”为核心的儒家思想以及西方商业文化、科技文明,用来指导国家治理,影响全球治理。从全球治理规则来讲,中国特色全球化在一定程度上也有助于现行国际秩序的补充、完善、升级和升华。在“金砖国家”、东盟10+3、“二十国集团”(G20)、77国集团+中国、博鳌论坛以及“一带一路”国际合作高峰论坛等全球多边舞台上,中国式开放包容性文明对话模式的魅力日益彰显。在维和行动、朝核六方谈判、海洋安全等领域,中国正在积极有为。中国在达尔富尔地区对相关区域性国际组织的引入属于首创[35](P105-119),对维护地区和平与秩序意义重大。中国科学地把握了不干涉内政原则和建设性地协助解决全球或地区难点的国际主义精神,正在强力推动跨文明交流, 打造对话式文明,为包容性世界秩序的构建开辟出广阔的发展空间。

五、结语:构建一体多元的人类命运共同体

基于对五种文明关系话语体系和中华文明历程中的三期文化开放大融合的分析、比较、归纳和总结,我们得出的结论是:中华民族和中华文明具有悠久而又丰富的兼容并蓄多元一体传统,这一传统在现当代正在以中国道路、中国模式和中国方案的形式得到创造性的继承和发展,对中华文明的复兴和推动新型全球化及完善全球治理将发挥不可估量的作用。

就历史和当下来看,全球没有受到足够监管的市场经济模式和排斥其他文明发展的二元对立式资本主义发展模式正在沦落为人类社会不平等、不稳定、不开放与不和谐的罪魁祸首。世界正在呼唤一个更为公正、平等、正义与和谐的世界秩序的诞生,而这个世界秩序应该充分包容、吸纳和尊重其他文明元素。从(跨)文明视角观察,中国作为人类历史上第一个完全依靠和平方式崛起并迈向文明复兴引领世界的强国,其三期文化开放大融合的历程和趋势证明,跨文明交流互鉴不仅助推了“三教合一”的传统,打造了多元一体的现代模式,而且正在推动当代中国引领新型全球化,实现新型多元、共商共享、共生共荣的包容性世界新秩序。

跨文明交流必须以建立对话式文明为近期目标,以打造开放包容性世界秩序为中期目标,以构建人类命运共同体为最终目的。只有通过平等、均衡、相互开放、相互倾听、相互包容的交往、交流、沟通和交融,才能形成对话式文明,提炼出文明对话模式,打造包容性的世界秩序,最终构建人类命运共同体。只有不同文明相互尊重、相互补充、相互促进、和谐共生,建设人类命运共同体的伟大理想才能最终实现。

[1] 杜维明:《文明间对话的最新路径与具体行动》,载《开放时代》,2007(1)。

[2] 杜维明:《否极泰来:新轴心时代的儒家资源》,北京,北京大学出版社,2016。

[3] 安乐哲:《和而不同:中西哲学的会通》,北京,北京大学出版社,2009。

[4][5] 塞缪尔·亨廷顿:《文明的冲突与世界秩序的重建》,北京,新华出版社,2010。

[6] 罗伯特·J·阿特、罗伯特·杰维斯:《政治的细节》,北京,世界图书出版公司,2014。

[7] John J.Mearsheimer.TheTragedyofGreatPowerPolitics.New York: Norton, 2001; John J.Mearsheimer.“China’s Unpeaceful Rose ”.CurrentHistory,2006 (690).

[8] Joseph S.Nye.“Public Diplomacy and Soft Power”.AnnalsoftheAmericanAcademyofPoliticalandSocialScience, 2008(1).

[9] Joseph S.Nye, “The Rise of China’s Soft Power”.WallStreetJournalAsia,2005-12-29, http://www.belfercenter.org/publication/rise-chinas-soft-power (2017-04-05).

[10] Robert B.Zoellick.“Whither China: From Membership to Responsibility?”.DISAMJournalofInternationalSecurityAssistanceManagement, 2006, 28(2).

[11] Henry Kissinger.“The China Challenge”.ChineseAmericanForum,2011, 27(2).

[12] 尼尔·弗格森:《世界战争与西方的衰落》,广州,广东人民出版社,2015。

[13] Wenshan, Jia, Tian, D.and X.Jia.“Chimerica: US-China Communication in the 21st Century”.In Larry.A.Samovar, Richard E.Porter, and Edward R.McDaniel (eds.).InterculturalCommunication:AReader(13th Ed.) .Belmont, CA: Wadsworth, 2010.

[14] Wenshan,Jia.“A Civic Pivot.A Proposed Alternative to the Obama Administration’s Pivot to Asia”.EastAsiaSecuritySymposium&ConferencePublications.Bond University,2012.ePublications@bond (peer-reviewed).Accessible at http://epublications.bond.edu.au/eassc_publications/27/.

[15] 安乐哲:《儒学是解决全球困境的重要资源》,http://www.rujiazg.com/article/id/8160/(2017-04-27)。

[16] Lucian Pye.“Social Science Theories in Search of Chinese Realities”.ChinaQuarterly, 1992(132).

[17] Lucian Pye.TheSpiritofChinesePolitics.Cambridge, MS: Harvard University Press,1992.

[18] 马丁·雅克:《当中国统治世界:中国的崛起和西方世界的衰落》,北京,中信出版社,2010。

[19] 赵汀阳:《天下体系:世界制度哲学导论》,北京,中国人民大学出版社,2011。

[20][31] 刘擎:《重建全球想象:从“天下”理想走向新世界主义》,载《学术月刊》,2015(8)。

[21] 秦亚青:《关系本位与过程建构:将中国理念植入国际关系理论》,载《中国社会科学》,2009(3)。

[22] 威廉·麦克尼尔:《世界史》(第四版),英文影印版,北京,北京大学出版社,2008。

[23] 孙隆基:《新世界史》,北京,中信出版社,2015。

[24][27] 贾文山:《沟通共同体:习近平全球治理体系的关键一招》,http://news.xinhuanet.com/politics/20161h/2016-03/14/c_128799011.htm(2017-04-13)。

[25] 罗素:《中国问题》,上海,学林出版社,1996。

[26] 齐仁:《论中国模式:中国化马克思主义的历史道路》,载《文化纵横》,2010(5)。

[28] Wenshan,Jia.“Chiglobalization? A cultural argument”.In Sujian,Guo,and Baogang,Guo(eds.).GreaterChinainanEraofGlobalization.Lanham:Rowman & Littlefield Publishers,2010.

[29] Wenshan,Jia.“Now, Globalization with Chinese Characteristics”.http://yaleglobal.yale.edu/content/now-globalization-chinese-characteristics (2017-06-23).

[30][34] 亨利·基辛格:《世界秩序》,北京,中信出版社,2015。

[32] 贾文山:《中华文明转型的独特范式》,载《人民论坛》,2016(16)。

[33] Wenshan,Jia, Hailong,Liu, Runze,Wang,and Liu Xinchuan.“Contemporary Chinese Communication Scholarship”.In R.S.Fortner,and P.M.Fackler (eds.).HandbookofMediaandMassCommunicationTheory.Hoboken:John Wiley & Sons, Inc., 2014.

[35] Gerald, Chan.“China Faces the World: Making Rules for a New Order?”.JournalofGlobalPolicyandGovernance,2013, 2(1).

Abstract: Intercultural communication and dialogue are two fundamental processes of the construction of an inclusive world order. Intercultural communication must adhere to dialogue and communication, and intercultural communication based on dialogue is a prerequisite for building an inclusive world order. In the contemporary intellectual field of international studies, there appear to exist five different schools: the inter-civilizational conflict school, the Westernization-homogenization school, the compromise school, the Chinese inclusivity school, and the all-inclusive dialogic school. The sequential birth of each subsequent school suggests that people increasingly understand the importance of a civilized dialogue for more sustainable global livelihood. The three cases of integration of three cultures in the entire Chinese experience culminating in Ch-globalization are rich illustrations of the emergence and formation of a dialogic cosmopolitan civilization borne out of genuine intercultural communication. This dialogic civilization is vital for the construction of an inclusive world order dreamed of by peace lovers and makers such as Henry Kissinger and crucial for the creation of a global community of a shared future envisioned by Chinese President Xi Jinping.

Keywords: intercultural communication; dialogic civilization; inclusive world order; a global community of a shared future

(责任编辑林间)

InterculturalCommunicationandDialogicCivilizationfortheCreationofaGlobalCommunity

JIA Wen-shan1, JIANG Hao-feng1, ZHAO Li-min2

(1.School of Journalism and Communication,Renmin University of China, Beijing 100872; 2.Hengyang Normal University,Hengyang,Hunan 421008)

贾文山:传播学博士,中国人民大学新闻学院特聘教授,国家发展与战略研究院研究员;江灏锋:中国人民大学新闻学院博士研究生(北京 100872);赵立敏:传播学博士,衡阳师范学院讲师(湖南 衡阳 421008)