科技工作中的性别选择

李新鹏

(中国人民大学哲学院,北京100872)

科技工作中的性别选择

李新鹏

(中国人民大学哲学院,北京100872)

科学共同体作为专业化的学术组织以及科学活动的主体,其体制内成员的选择并非客观中性,而是存在着性别化的训练、分工与学习经验,并且在这个选择的过程中男性之于女性取得了压倒性的胜利。是什么原因造成了女性科学家的稀缺?这让我们思考成为科学家在知识学习与职业想象的不同性别蕴含,并且进入实验室探求成为科学家的训练过程。因此,对这一问题,可以从高等教育的性别化现象、实验室中的性别选择,以及实验室中的训练与分工三方面给予分析与回应。

女性;性别;科学;实验室;女性科学家

自1965年美国社会学家罗西(Alice Rossi)在《科学》上发表了一篇名为《科学界的女性:为什么这么少》(Women in science:whysofew?)的文章之后,女性科学家数量的稀缺尤其是在高端科技领域的缺席问题便逐渐进入学者的研究视野。据统计“自1901年诺贝尔评奖到2016年间一共有581人获得诺贝尔自然科学奖,其中仅有17名女性得主,女性诺贝尔自然科学奖获奖人数只占获奖总人数的2.93%”[1]。大多数学者包括罗西在内认为是“传统的性别偏见影响了女性对于科学职业的选择与追求”[2],但仅仅从这一角度分析是不全面的。我们应该从科学家的教育培养即大学高等教育以及实验室的具体训练中对其进行微观细致的考察才能对“女性科学家为何如此稀少”这一问题予以较为充分的回答。

一、高等教育的性别化现象

随着高等教育的扩张,高等教育机会也逐步迈向性别均等的理想状态。根据《中国统计年鉴》数据显示自1999年高校招生扩招以来,女性生源的数量迅速增加,女大学生占在校生人数的比例也逐年上升,从1998年的38.3%增加到2004年的45.65%,并且在2009年女大学生的比例首次超越男生达到50.48%,这个数字在2013年变为51.75%[3]。时至今日,女大学生的在校人数已经稳定地超过了男生,但总体上在校男女人数的比例维持在1∶1左右。可如果我们进一步以学院划分,查看高校中各学院的男女比例时,就会发现各学院存在着极大的性别差异,学生对于专业的选择呈现“男理工,女人文”的现象。以2014年由北京大学教育学院面向全国97所高校,100 941份调查问卷为数据来源,本文选取符合讨论主题的85所高校的30 907个样本,其中女生占样本总量的50.4%,男生为49.6%,根据统计数据绘制了以下两个表格:

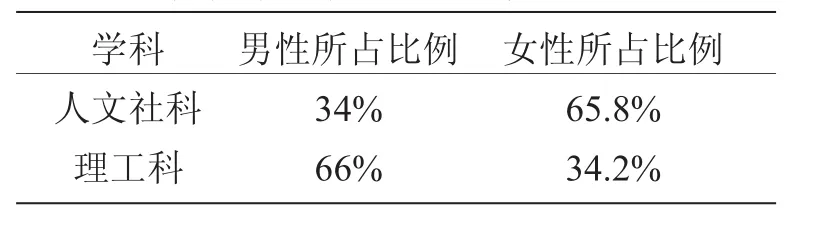

表1 2014年全国85所高校在校不同专业男女数量所占比例一览表[4]

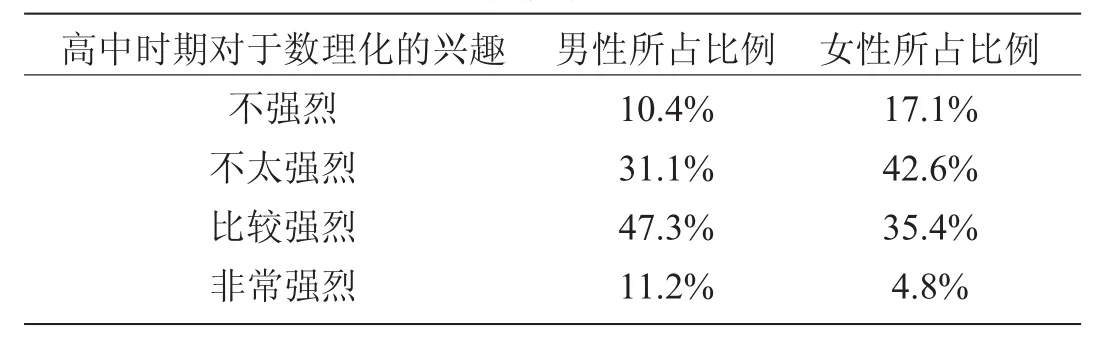

表2 2014年全国85所高校在校男女对于数理化不同兴趣程度所占比例[4]

从表1我们可以看出,30 907个有效样本中,在大学教育中选择人文社科类的女性占65.8%,远远超过男性的34%;而选择理工科的男性占66%,同样远多于女性的34.2%。表2展示了男女对于数理化不同兴趣程度所占的比例,很明显在高中时期对于数理化非常感兴趣的男生所占的比例为11.2%要远高于女生的4.8%,而女性中对数理化不感兴趣的比例为17.1%又高出男性的10.4%。综合表1与表2,我们可以看出对于不同学科的选择男女之间存在着明显的性别差异,并且这种选择的偏向性从高中时期对于不同学科的兴趣程度就已经初见端倪,这是一种主动选择的结果。喜欢理工科并且选择其作为自己专业的男性的数量要远多于女性,而女性则更偏爱人文社科类专业。根据对1998年以来高考成绩的调查结果显示:“女生的高考成绩相当好,特别是在文科中,女生较男生成绩更为优秀,许多文科类院系中,女生的数量已经远远超过男生”[5]。上述分析表明相对于男性,女性对文科专业更加感兴趣,并且也更加擅长对于文科知识的学习,由此导致了从一开始女性科学家的人才储备力量就弱于男性。

另外,针对教育中的性别选择,美国学者娜塔莉·安吉尔(Natalie Angier)提出“管漏现象”(leaky pipeline)用以描绘科学教育中,男多女少的动态过程。她认为:“科学之路就好像一条条相连接的长水管之路,女性相对于男性,所处的是一条漏水的长水管,在每个连接点大量漏出,因此女性人数随着阶段的提升而减少,最终得到诺贝尔奖的女科学家也就微乎其微了”[6]。管漏现象所强调的重点是女性在不同教育阶段所受到的排除,在我国表现尤为明显的则是在硕士升博士的阶段,在这一阶段中女性受到了大量的排除。以台湾学者韩采燕的调查为例,她通过对96学年(2007年)台湾在校女性学生的数量统计得到了如下结果(见表3):

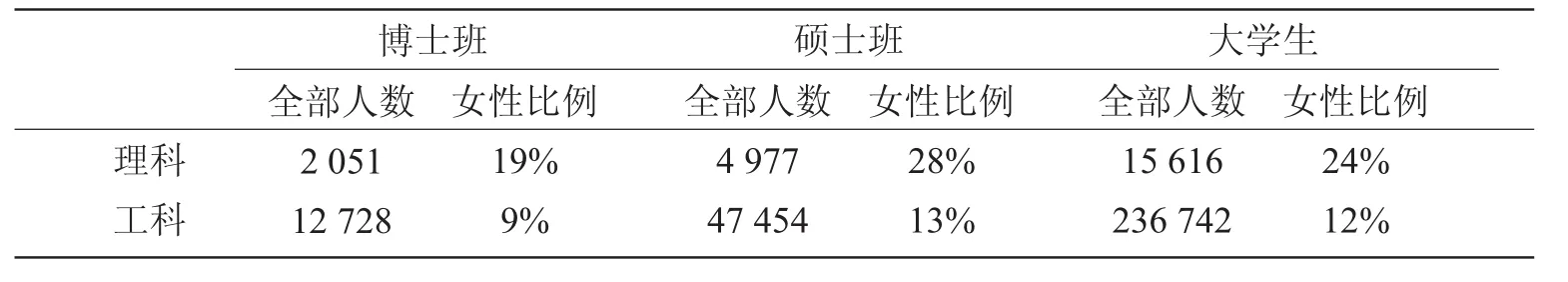

表3 96学年度大学以上理工科学生数与女学生数比例一览表[7]

从表3中我们可以看出两个现象:一是理科与工科女性所占比例一直处于较低水平,这与前者的调查结果不谋而合;另一个现象则相对有趣,那就是理科与工科女性所占比例都出现了先升后降的改变:从大学生到硕士阶段女性所占比例呈上升趋势,到了博士阶段反而有所下降。究竟是什么原因导致了这一现象的出现?学生的自主性选择当然是一个重要的原因,除此之外对于实验室活动的考察也是不容忽视的。众所周知,硕士阶段是进行实验活动的重要时期,其主要学术研究活动大都是在实验室中得出的。因此,实验室不仅是学生进行研究活动的场所,更是培养未来科学家素质的重要阵地。究竟在实验室中发生了什么事情?使得很多女性选择离开,男性选择留下?

实验室作为一种专业化的组织,其中如何性别化?笔者认为这与实验室中的性别化选择,和实验室中的训练与分工密不可分的。实验室中形成的对于男女的固化看法,使得其在实验室的分工有所差别,进而影响到他们学术研究。

二、实验室中的性别化选择

“性别化选择”的重要原因是领域本身就具有性别化的蕴含,它有两个方面的表现:一方面是在知识内涵以及训练操作上具有性别化的蕴含,意即理工科的学习强调客观、理性,正好与社会对男性期待的特质相一致。凯勒(Evelyn FoxKeller)指出科学、客观性与男性化之间的普遍联系被看作一种世界观它不仅反映了男女个人的生理和智力能力,而且反映了一种集体意识;这种普遍联系实际上是由一组身体和语言创造的信念,这一信念在语言的帮助下获得一种力量,这种力量制约着男女个人的选择。[8]另一方面,不同学科的性别蕴含也展现在对于未来职业状况的想象,很多人将成为科学工作者甚至科学家。但是在世界上无论哪个国家,科学领域的工作几乎都是以男性为主导。

理工科在社会领域中所具备的性别蕴含使得女性群体不自觉地在科学领域受到歧视:女性选择理工科往往会因为性别的缘故而使得其能力受到质疑,时至今日,很多人也认为女性在能力和才智方面不如男性。因此女性在学习的过程中需要不断强调自己具有比较好的逻辑能力与理性,这两者通常被认为是做科学所必须具备的能力。但是这样的选择经常会得到这样的评价“勇于向困难挑战的女强人”,选择理工科的女生常被看作女性之中的“男生”。相对于女性,男性对于理工科的选择则被视为传统与理所当然的。他们被社会打上了“进取、独立、理性”的标签,而这些品质完全符合科学研究的需要。从中我们可以看出:女性对于理工科的选择必须具有所谓正当性的理由,如较强的逻辑与理性能力。而男性选择理工科则被认为是自然化的选择,其已经被认为是科学工作者的潜在后备力量。因此,对于不同科系的选择不仅是寻求符合自己能力的专业,同时也是与既有性别意蕴相互作用的过程。

即使女性顶住上述阻力,成功选择理工学科,但在实验室的选择中同样存在着性别化的考量。理工科的同学进入研究生学习的第一件事情就是选择导师,并决定将来要进的实验室,而对于实验室的选择也决定了未来几年的训练和论文的研究方向。但在导师与实验室的选择上,男女之间的考量因素存在着很大的差异。以女性为例,在一个以男性为主导的科技场域中,大多女性期望找到对自己较为友善的场所。反映在是实验室的选择上,女性选择实验室优先考虑的不是指导老师的学术水平和研究方向,而是老师的性别以及实验室中女性人数所占的比例。因为在一个纯男性的实验室当中,女性研究者想要融入进去并且获得认同是非常困难的。为此,多数女性希望找到有同伴的实验室,如实验室中已有女学生的实验室,往往是女生的首选。反过来,当实验室的女性越来越多的时候,实验室就会被性别化的区分,被称为“适合女生的实验室,女生才会比较多”。此外,在选择实验室的时候,安全因素也是女性的重要考量。在人类社会的传统认识中,女科学家不仅要做好研究,还要承担为人母亲的责任:需要结婚生子,于是女性在选择实验室时,一般会尽量挑选以较为安全健康的实验室,以减少对自己身体可能出现的损伤,因此很多危险但具创造性的实验通常是男性来操作的。以上我们可以看出实验室中的性别化选择是非常明显的,这也是导致女性科学家数量远低于男性科学家的重要原因。

三、实验室中的训练与分工

在成为科学家的过程当中,实验室中的训练是一个不可逾越的阶段,这些训练包括:对于仪器的熟练操作、学会实验的正确步骤、理解实验的逻辑并可以实现对某一实验的设计,除此之外还要精于对实验结果的分析与整理,如查询相关资料,书写自己的报告与论文等等。但实验室中的训练与分工同样是存在着对于性别的不同取向,导师对于男女研究生有着本质化的性别想象,他们期待男性可以从事难度大,危险性高的项目,对于女生只需完成难度低但需要细心的工作。这些性别化的想象使得男女在实验室一开始就接受到不同的训练。

男性研究生被期待对实验器材的掌握程度更高,对存在的问题更具有解决能力,女性则被视为“基本掌握就可以过关”,这些性别化的训练经验,基于上面我们所提到的对于男女性别不同的本质化想象,将男生视为强壮、有体力、喜欢机器、抗压性高,女性则被视为柔弱、需要保护,禁不住责骂、不能要求太高。基于这种想象下形成了保护女性的训练模式。因此,在实验室中导师对男性的训练通常是比较严格的,经常会用比较激烈的言辞对其进行教育。而对于女性,导师一般会比较宽容,很少会出现责骂的情况,在这样的训练中女性被建构为一种本质化的柔弱。以上现象的产生与中国传统文化是息息相关的,在传统文化中,男性被认为是坚强、性格坚毅、能够忍受言语的怒骂,这种对于男性阳刚化的社会期待,不仅展现在个体的互动层次上,还进一步进入组织、制度层次,成为中国男性被评价的主要标准。而实验室的行动者同样处于社会的性别网络之中,实验室的训练由此容易与特定的性别网络连接:要成为一名科学家,就是要成为特定男性样态,即必须要坚强,能够承担压力,忍受导师的怒骂。大多数男性默默接受这种本质化想象的联结,并努力稳固这种想象,表现在实践中男性进行重复大量具有挑战性的实验,而且并不会因为一两次的失败就垂头丧气,这样训练对于想要成为一名优秀的科学家是必不可少的。

另外,实验室除了实验的具体操作,生产科学知识,书写论文之外,还包括其他相关的事务性工作,如订购仪器与器材、实验室经费的管理、报账事宜、实验室的清洁……这些工作的分配,同样存在着性别化的区分。社会中普遍认为女性较为细心可以处理一些难度低但繁复的工作,如:倒垃圾,日常的清洁工作,实验室经费的报销自然就落到了女生的头上。而男性则很少顾及实验室中的这些琐事,因而可以全身心地投入自己的实验研究,取得成果的概率自然就大了一些。这样的分工隐含了性别化的刻板印象。在这里,值得注意的是性别化的分工虽然一开始是由社会文化影响的结果,但行动者的性别蕴含,是在实验室的实际操作之中出现的,这样的性别区分,透过分工持续地达成性别确认。若这样的性别认知没有得到改变,那么这种认知反过来成为一个存在的现实,而这种现实又会影响并强化社会上既存的性别认识。

结论

科学共同体的成员选择存在着性别化的训练与分工。第一,“男理工,女人文”现象的形成存在着主动选择的因素,相对于男性,女性更偏爱选择人文社科类作为自己的大学专业。第二,硕士阶段对于实验室的选择也存在着性别的考量,相对于男性选择实验室的中性化论述,女性更加强调友好的环境。最后,在实验室的训练与分工合中,同样呈现性别化,实验室生活没有超脱社会文化的影响,相反其对实验室中的训练与分工有重要的引导作用。正是在以上种种因素的影响下造成了女性科学家数量的稀少。

[1]陶思圣,周程.115年里只有17位女性得过诺贝尔奖,这是性别歧视吗?[EB/OL].http://daily.zhihu.com/story/8869430.

[2]ROSSI Alice.Women in Science:WhySoFew?[J].Science,1965,148( 3674):1196-1102.

[3]中华人民共和国国家统计局.中国统计年鉴[EB/OL].http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2016/indexch.htm.

[4]马莉萍,由由,熊煜,等.大学生专业选择的性别差异——基于全国85所高校的调查[J].高等教育研究,2016.

[5]刘大椿.在真与善之间——科技时代的伦理问题与道德抉择[M].北京:中国社会科学出版社,2000:114.

[6]ANGIER Natalie.The Nation:WhyScience Loses Women in the Ranks[J].The NewYork Times,2010(10).

[7]杨谷阳.科技社会人——STS跨领域新视界[M].台湾:国立交通大学出版社,2010:40.

[8]许艳丽,徐松.科学中的性别差异[J].科学学与科学技术管理,2005(8):15-21.

(责任编辑:梁念琼liangnq123@163.com)

The Choice of Gender in Science and Technology

LI Xin-peng

(School ofPhilosophy,Renmin UniversityofChina,Beijing100872,China)

The choice within mechanism members of scientific organization,as a professional academic organization,is not so neutral,where there is a gender bias in training,labor,and learning experience.In the process of selection,male has won an overwhelming victory compared with female.What caused the scarcity of female scientists?This paper gives the analysis and response from three aspects:the phenomenon of gender in higher education,the choices of gender in the laboratory,and the training and division of labor in the laboratory.

female;gender;science;laboratory;female scientists

G316

A

1008-018X(2017)04-0049-05

2017-06-06

李新鹏(1993-),男,山东威海人,中国人民大学哲学院硕士研究生,主要研究方向为科学技术哲学。