我国高职院校内部治理现状调查分析

孙云志

摘 要 从办学理念、组织结构、治理制度、治理能力、治理文化5方面对高职院校内部治理情况进行调研发现,我国高职院校治理现状及特点是治理理念仍是惯性思维“当道”;内部治理组织结构尚未形成合力;内部治理制度有待完善;校内部治理能力亟待加强;内部治理文化尚待建设。

关键词 高职院校;内部治理特征;现状分析

中图分类号 G718.5 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2017)21-0061-07

本研究于2016年8月20日至9月20日对我国的东部、中部以及西部的高职院校展开调查。调查问卷的内容不仅涵盖高职院校、政府、社会3个高职院校治理主体间在不同区域间的比较,同时还对不同类型的高职院内部治理状况进行了数据对比,以期探寻出高职院校内部治理创新路径。

一、调查的基本情况及研究架构

(一)调查总体与样本规模

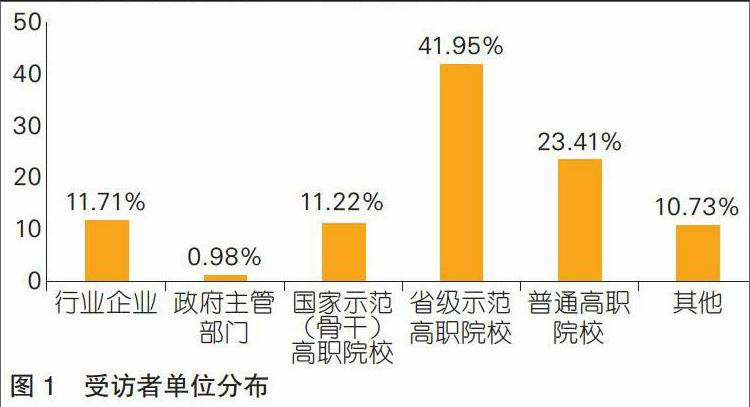

本次调查对象涵盖行业企业24人、政府主管部门2人、国家示范(骨干)高职院校23人、省级示范高职院校86人、普通高职院校48人、其他22人等,其所占比例分别为11.71%、0.98%、11.22%、41.95%、23.41%、10.73%,见图1。其分布区域包括江苏、浙江、河南、广东、四川、广西、安徽、河北、福建、江西、山东、辽宁、上海、新疆、青海等地。调查问卷以QQ和微信方式发放,共收回有效问卷205份。其中,东部地区收回有效问卷178份(86.83%),中部地区收回有效问卷20份(9.76%),西部地区收回有效问卷7份(3.41%),见图2。为使调查对象真实表达其意愿,本次调查采取匿名填写方式,问卷的发放与回收由课题组成员与被调查对象协商,切实做到一人一卷,从而保障了本次调查样本的可靠性。

(二)样本结构特征

本次调查对象年龄结构分为“≤25岁”“26~45岁”与“46~60岁”三个层次,其中“≤25岁”的被调查对象为21人,占本次调查对象的10.24%;“26~45岁”的被调查对象为150人,占73.17%;“46~60岁”的被调查对象为34人,占16.59%,见图3。

在此次调查的205个有效样本中,中高级职称(职务)被调查对象占绝大部分(80.49%),其中高级职称(职务)受访者为82人,占本次调查对象的40%;中级职称(职务)被调查对象为83人,占40.49%。初级职称(职务)以及其他分别为23人和17人,所占比例分别为11.22%、8.29%。见图4。

(三)研究变量

基于本次调查所得的数据基本特征,课题组将我国高职院校内部治理现状划分为可供操作的5个变量,分别为:办学理念、组织结构、治理制度、治理能力、治理文化,见表1。

二、实证分析

(一)办学理念

1.发展定位

通过以“您觉得高职院校目前发展定位怎么样?”为题的调查,可以看出,政府主管部门(100%)、其他(50%)、国家示范(骨干)高职院校(65.22%)、省级示范高职院校(62.79%)、普通高职院校(56.25%)认为当下高职院校发展定位为“一般”,行业企业则对当下高职院校发展定位持较为积极的态度,受访者有62.5%认为当下高职院校发展定位“很好”,见图5。分别以“您单位所在的区域”和“您觉得高职院校目前发展定位怎么样”为自变量和因变量,通过交叉分析可以得出,大多数东部(58.43%)与西部地区(70%)受访者对高职院校目前发展点位持中性态度,而占42.86%的西部地区受访者支持上述观点,相反有占57.14%的受訪者对目前高职院校发展定位不太满意,见图6。造成上述情况的原因有多方面:目前高职院校发展与社会需求契合度不高,尚未融入到区域经济发展中去,这导致当下不少高职院校发展定位处在“破局”阶段,于是评价当下高职院校发展定位为“一般”就不难理解了。同时,受传统观念影响,高职院校本身虽有寻求“突破”之心,但在实际发展过程中却缺乏“刮骨疗伤”的气概,于是不少高职院校发展出现“新瓶装旧酒”,其发展定位变化不大。另外由于区域经济发展水平的差异,经济发达地区对高职院校发展辐射作用明显强于欠发达地区,由此也限制了部分经济欠发达地区高职院校的发展定位。

2.“一训三风”

如图7所示,政府主管部门、国家示范(骨干)高职院校、省级示范高职院校、普通高职院校、其他等单位的受访者分别以50%、60.87%、59.13%、52.08%以及45.45%的比例认为当下高职院校“一训三风”活动开展得一般,只有行业企业有58.33%的受访者认为当下高职院校“一训三风”活动开展得很好。另外还需注意的是,在此项调查中,行业企业(16.67%)、政府主管部门(50%)、国家示范(骨干)高职院校(26.09%)、省级示范高职院校(22.09%)、普通高职院校(18.75%)、其他(22.73%)等受访者表示对此活动不太清楚。同样在图8中,东部地区、中部地区以及西部地区的受访者分别以51.69%、55%、57.14%的比例支持当下高职院校“一训三风”活动开展一般的观点,对此活动不太清楚的观点分别为23.03%、10%以及14.29%。此项调查反映出受访者对“一训三风”情况了解不够以及不少行业企业受访者对当下高职院校“一训三风”活动与事实相悖的研判都充分说明当下各高职院校治理主体尚未真正参与到高职院校治理中去,对高职院校情况的了解只能属于“浮光掠影”。

(二)组织结构

1.开放共治理的高职院校治理结构

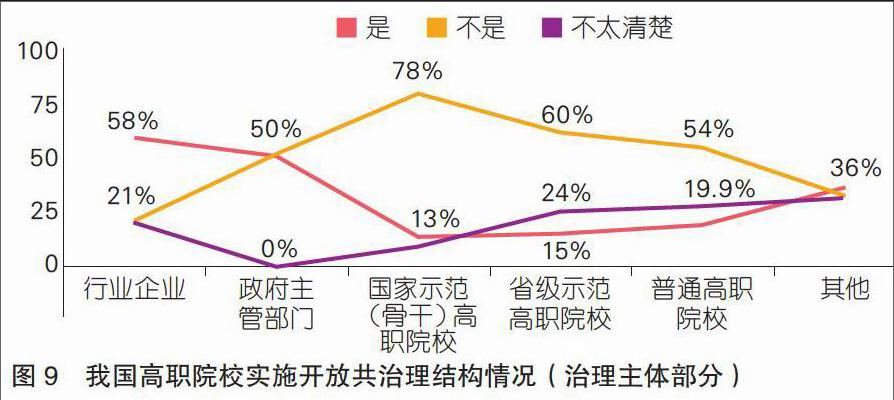

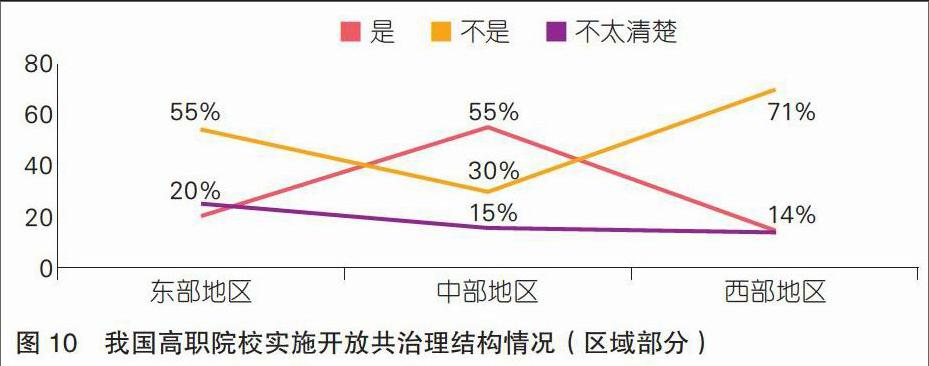

目前我国高职院校在管理上还遵循着传统官僚制架构,在这种从学院-系部-室的三个层级的组织结构中,系部与教研室只是学校的执行机器,学校领导事无巨细管理着各种事务。虽然不少高职院校号称实施了二级单位管理并将系部改为二级学院,但相应的财权与事权并没有随之下放,这种名不副实的二级管理仍然是种封闭式传统管理,在此状况下更谈不上其他社会资源参与其管理,本次调查也证明上述论述。如图9所示,政府主管部门、国家示范(骨干)高职院校、省级示范高职院校、普通高职院校分别有50%、78%、60%、54%的受访者认为目前高职院校没有实施开放共治理的高职院校治理结构。东部地区的55%受访者与西部地区的71%受访者也坚持上述观点,见图10。

2.校企深度融合的教学结构

根据图11与图12统计数据显示,目前高职院校治理主体对行业企业参与高职院校的人才培养方案的制定、专业建设、课程建设、实训基地建设、师资队伍建设等方面的看法存在着比较大的差异。如图11所示,100%的政府主管部门受访者认为当下高职院校具有校企深度融合的教学结构,另外还有62.25%的行业企业受访者以及40.91%的其他受访者支持上述观点。在图12中,东部与中部地区受访者支持此观点的分别达到30.4%和50%。与之相比,国家示范(骨干)高职院校、省级示范高职院校、普通高职院校受访者则分别以73.91%、67.44%、56.25%比例持相反的观点,西部地区也有高达71.43%受访者不认为当下高职院校具有校企深度融合的教学结构。造成如此鲜明反差的根源在于不同受访者对校企深度融合教学结构的界定存在“度”的误差。校企深度融合的教学结构不是一个学期行业企业人员来高职院校参加几场有关人才培养方案的制定、专业建设、课程建设、实训基地建设、师资队伍建设等方面的会议那么简单,而是需要行业企业等社会利益相关者真正承担起相关的权利与义务,如当下如火如荼开展的学徒制试点就是该类结构有益的尝试。如果各高职院校治理主体只关注表面上的校企合作,忽视其应有的内涵,那只会背离校企合作应有之义。

(三)治理制度

1.章程制度

根据本次调查统计,如图13所示,对高职院校实施章程制度实施状况表示为不清楚的受访者所占比例比较大,其中比例最高的为政府主管部门50%,比例最低的是国家示范(骨干)高职院校30.43%;在对高职院校章程制度实施状况持正面态度的受访者中,行业企业的比例高达66.67%,但最低的政府主管部门比例仅为0%,这在一定程度上表明对于高职院校实施章程制度状况受访者所持态度差异较大。东部地区受访者比例最高的是表示为“不清楚”的45.51%,西部地区受访者比例最高的是表示为“不是”的57.14%,只有中部地区有60%的受访者认可高职院校实施的章程制度,见图14。以上情况表明,当下章程在高职院校实施状况并不理想,很多受访者对此知之甚少。究其原因,主要是国家虽然要求每个高职院校都要制定章程制度,但对章程的实施缺乏必要的宣传发动,更谈不上第三方对高职院校章程制度实施状况的检查督促,于是不少高职院校章程被“束之高阁”,受访者所持态度差异较大也就不难理解了。

2.教学管理制度

图15统计结果显示,对当下高职院校实施的教学管理制度持正面看法的受访者最多,其中行业企业有高达66.67%的受访者认为当下高职院校实施的教学管理制度“很好”,不同类型的高职院校本身受访者均有超过60%的比例持“一般”的观点,政府主管部门受访者持“很好”和“一般”观点的均为50%。另外根据图16统计结果,东部地区有高达82.03%比例的受访者认为高职院校实施的教学管理制度“很好”或“一般”,中部地区则高达90%,只有西部地区比例较低,但也超过了过半的比例(57.15%)。由此可以看出,近些年高职院校教学管理制度革新取得了不错的成绩,许多高职院校在人才培养方案质量、教学运行质量以及学业成绩考核质量等方面的建设水平都有不同程度的提升,受到社会各界的认可。

3.学生管理制度

如图17所示,除行业企业受访者外,其他类型的受访者对当下高职院校实施的学生管理制度持“一般”观点的比例最多,其中普通高职院校受访者的比例最高,为70.83%。在图18中,东部地区与西部地区的受访者对当下高职院校实施的学生管理制度持“一般”观点的比例分别为61.8%、71.43%,只有中部地区占比为40%。由此可见,高职院校管理制度建设还有待强化,应在人本理念的指导下,針对高职学生的特点,加强职业素质教育和“刚性”制度,形成基于制度体系的学生管理能力。

4.科研管理制度

如图19所示,各类高职院校、行业企业以及政府主管部门受访者中有超过50%对当下高职院校管理制度评价为一般,同样在东中西部地区中,对高职院校管理制度评价为一般的占比分别为60.34%、60%、42.86%。这在一定程度上反映了高职院校利益相关方的看法较为一致。造成上述现象的主要原因是相关高职院校科研管理激励措施尚待加强,浓厚的科研氛围尚待营造,此外服务区域、服务行业企业意识也应重点强化。

(四)治理能力

1. 治理实施能力

统计结果显示,不同类型的受访者对高职院校治理实施能力持正面看法的比例明显高于负面看法,其中以国家示范(骨干)高职院校受访者以及东部地区受访者最为明显。这说明,层次较高的高职院校以及经济水平发展较高的地区,其高职院校治理实施能力较强。原因在于这些院校的治理实施能力是以较高的专业群建设水平和较强的师资队伍作为保障的,并在治理理念、治理制度、治理文化等方面占据优势,见图21和图22。

2. 治理调适能力

如图23所示,除各类受访者普遍认为目前高职院校治理调适能力为一般外,行业企业受访者与其他受访者对目前高职院校治理调适能力持较为乐观的态度,认为很好的比例分别达到45.83%和36.36%。如图24所示,西部地区受访者明显比东部与中部受访者看好高职院校治理调适能力,认为很好的比例高达57.14%,分别比东部与中部地区高出39.82%和32.14%。由此可以看出,对高职院校治理调适能力评价的高低与区域经济发达程度、高职院校层次类型关系度不大。虽然各个高职院校治理现状不尽相同,但越是外部与内部资源相对缺乏的高职院校越有创新高职院校治理的动力。

(五)治理文化

1. 产业文化与高职院校文化相结合

如图25所示,在不同的高职院校治理主体中,对高职院校是否产业文化与院校文化相结合的调查中,表示为不清楚所占比例较高,政府主管部门占比甚至达到100%,行业企业25%、国家示范(骨干)高职院校26.09%、省级示范高职院校20.69%、普通高职院校37.5%、其他27.27%。另外各类高职院校对当下产业文化与高职院校文化相结合的认可度也不高。但认可当下产业文化与高职院校文化相结合的中部和西部地区比例分别为70%、42.86%,而东部地区仅有28.49%的受访者认可当下产业文化与高职院校文化相结合,相比不认可的比例相差14.53%,见图26。由上述两图不难看出,高职院校的产业文化与高职院校文化相结合还处在混沌期,提升专业链与产业链的对接应是最近阶段关注的重点。

2.企业文化与高职院校文化相结合

我国高职院校普遍存在企业文化与高职院校文化结合不紧密的情况。如图27所示,除了行业企业与其他受访者对企业文化与高职院校文化结合认可度较高外,各类高职院校主要受访者对其持否定态度,其中国家示范(骨干)高职院校占比为69.57%、省级示范高职院校为57.47%、普通高职院校为39.58%,这可能因为不同的治理主体对企业文化与高职院校文化结合的界定角度存在差异。中部地区与西部地区受访者对其认可度分别达到70%和42.86%,只有东部地区49.16%的受访者对其持负面看法,见图28。这再次说明在高职院校培养目标与企业要求契合度、高职院校学生对企业文化的认可度等方面理解差异较大。

四、结语

我国高职院校在发展定位、校企深度融合的教学结构、章程制度、教学管理制度、治理实施能力、企业文化与高职院校文化相结合等诸多方面虽然存在形式各异的个性特征,但其共同特征也非常醒目。当下高职院校治理现状及特点主要体现在以下五方面:

一是治理理念仍是惯性思维“当道”。高职院校的治理理念存在着与高职院校人才培养目标契合度不高的问题。主要表现是背离职业教育规律系统思维,具有封闭治理的倾向;体制机制设计缺乏顶层思维,人治现象比较明显;人才培养创新思维不足,流水线人才培养仍有一定市场,多元、协作、开放的局面尚未形成。

二是高职院校内部治理组织结构尚未形成合力。高职院校内部治理组织结构相互制约的内耗阻碍了治理目标的达成,扁平化管理结构也大多是徒有其名[1],高职院校本身在治理过程中仍是绝对的主角,多元共治仍是美丽的童话。尽管行业企业参与到人才培养方案的制定、专业课程建设、实训基地建设等方面工作,但产学研以及专兼教师的一体化教学组织的比例偏低。

三是高职院校内部治理制度有待完善。高职院校内部治理制度并非是国家相关规定的照抄照搬,它需要各个高职院校根据各自所在区域与行业特点,再结合自身实际状况和相关程序来制定内部治理制度,从而实现办学理念与制度文本的深度融合。部分高职院校在制定内部治理制度时仅单纯追求那种字面上与当下高职教育发展接轨的做法对其是百害而无一益,必将阻碍其健康可持续发展[2],逐渐使其在高职教育发展洪流中被抛弃。

四是高职院校内部治理能力亟待加强。目前各高职院校治理主体的综合素质与高职院校办学能力对我国高职院校治理能力的形成起到重要影响,而较低的制度实施能力必将使高职院校治理能力大打折扣。在这其中,那些“吃透政策”因地制宜勇于创新的高职院校将在发展过程中爆发,因此应将制度学习能力与创新能力放在高职院校内部治理能力培育的重要位置。

五是高职院校内部治理文化尚待建设。目前,部分高职院校内部治理缺乏价值认同,导致其文化隐性治理功能处于尚待激发状态,究其原因则是其现代化的治理理念与形态的缺失。同时高职院校内部治理文化还应坚持自身特色,避免成为企业文化的附属品,努力在教学、课堂、职业性等方面培育文化氛围,实现校企文化的深度融合。

参 考 文 献

[1]黄达人.大学的治理[M].北京:商务印书馆,2013:14-15.

[2]孫云志.高职院校教育质量建设路径创新研究[M].南京:南京大学出版社,2014:45-46.

Investigation and Analysis on Internal Governance of Higher Vocational Colleges in China

Sun Yunzhi

Abstract Through analyzing the internal governance situation of higher vocational colleges from the aspects of running school idea, organizational structure, governance system, governance ability and governance culture, it is found that the governance situation and characteristics of higher vocational colleges in China are still "in power" of the thinking of inertia, the concerted effort of governance structure has not be formed yet, the internal governance system needs to be improved, the ability of school internal governance needs to be strengthened and the culture of internal governance remains to be built.

Key words higher vocational colleges; internal governance characteristics; situation analysis

Author Sun Yunzhi, research associate of Nanjing Communications Institute of Technology(Nanjing 211188)